Домены пограничного расстройства личности

Автор: Даренский И.Д.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Клиническая психиатрия

Статья в выпуске: 1 (102), 2019 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время категориальный подход к таксономии и диагностике расстройств личности сменяется на измерительный. При отказе от выделения отдельных нозологических форм клинико-психологическая оценка расстройств личности основывается на измерении выраженности ключевых черт личности - доменов. Проведено исследование больных пограничным расстройством личности с помощью теста В. Гарбузова по оценке преобладающего инстинкта и теста интерперсональных отношений Т. Лири. Выявлено значение черт доминирования и агрессивности в повышении полноты характеристики расстройств личности наряду с доменами, включенными в классификацию психических болезней.

Расстройства личности, таксономия, дименсиональный подход, домены, виды инстинктов, интерперсональное взаимодействие, доминирование, агрессивность

Короткий адрес: https://sciup.org/142220024

IDR: 142220024 | УДК: 616.891:57.063:616.31.07:159.923.5:616-072.85:159.923.42 | DOI: 10.26617/1810-3111-2019-1(102)-12-17

Текст научной статьи Домены пограничного расстройства личности

При психических заболеваниях первичным и главным нарушением принято считать расстройства личности [4]. Часто именно этими расстройствами и ограничивается проявление психических заболеваний. Причем часто они бывают единственными на всем протяжении психического заболевания с его начала и в течение последующей жизни при полном отсутствии каких-либо иных психических расстройств. Современная наука не может напрямую связать личностные расстройства с патофизиологическими изменениями. Необходимы патопсихологические эксперименты, которые бы позволили найти предикторы, имеющие очевидную и однозначную связь с чертами личности. Это тем более важно, что психотерапевтическое воздействие на выявленные патопсихологические механизмы могло бы влиять на нарушение нравственности, когда эти нарушения происходят вследствие психического заболевания.

Нулевые годы ознаменовались резким изменением в диагностике расстройств личности. Привычная классификация подразумевает, что расстройства личности являются дискретными и качественно различающимися между собой синдромами и работают по схеме «все или ничего». Концептуализация личностной патологии связана с признанием того, что тип расстройства личности имеет меньшее дифферен- циальное значение для клинической применимости, чем классификация по выраженности, предложенная в Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fifth Edition (DSM-5) [6, 9]. В DSM-5 и соответственно в Международной классификации болезней 11-пересмотра (МКБ-11) предложено отказаться от деления расстройств личности на отдельные формы ввиду нечетких критериев их разделения. Акцент смещается на доказательство самого факта наличия расстройства личности и оценку его выраженности [10, 12]. Упраздняются все специфические категории расстройств личности (РЛ), кроме одной: самого факта наличия расстройства личности. В МКБ-11 РЛ представляют собой дезадаптивные варианты личностных качеств, которые могут незаметно переходить в нормальные, или же одно в другое, являясь неким континуумом без каких-либо строгих разграничений.

В классификации психических заболеваний происходит переход от крепелиновского нозологического подхода с выделением дискретных диагностических единиц к параметрическому или так называемому дименсиональному (измерительному) подходу с оценкой особенностей характера, эмоциональной сферы и поведения пациентов [3, 5, 7, 8]. Дименсиональная (измерительная) диагностика патологии личности предполагает анализ клинической картины расстройства по наличию и выраженности за- ранее выделенных ключевых психологических качеств, пяти измерений или так называемых доменов в виде проявления черт негативной эмоциональности, диссоциальных черт, рас-торможенности, ананкастных черт и нарушений привязанности [6, 11].

В основу нового подхода была взята линия, начатая Г. Олпортом, Г. Айзенком и Р. Кэтте-лом, о диспозициональной (от англ. disposition – предрасположенность) модели личности человека или так называемой большой пятерки. Суть этой модели состоит в том, что уровни преобладания описанных личностных черт формируют индивидуальность человека и, в свою очередь, предопределяют способность к адаптации этой личности. Эмпирическим путем, с помощью шкал, вопросников и экспертных оценок были выделены пять свойств: эмоциональная стабильность – нейротизм, экстраверсия – отгороженность, доброжелательность (дружелюбие, способность прийти к согласию) – антагонизм, добросовестность (сознательность) – импульсивность и открытость опыту – консервативность [11]. Подобная позиция используется в альтернативной классификации Research Domain Criteria (RDoC): негативный аффект, позитивный аффект, социальные процессы, системы возбуждения/регуляции, познание [12]. Выделенные признаки доказывают правомерность использования теории большой пятерки и доменов в DSM-5 и МКБ-11.

Каждый из доменов может встречаться как среди здоровых лиц, так и у пациентов с РЛ. У пациентов с РЛ они указывают на наличие расстройства, проявляющегося в большей степени. Однако диагностика требует указания в клинической картине явлений, характерных для всех пяти доменов. Это позволяет избавиться от постановки одностороннего диагноза в обход комплексной оценке личности. С другой стороны, теряется необходимость в постановке такого неопределенного диагноза как «смешанное расстройство личности».

Совершенно очевидно, что выделение и изучение дименсий личностных черт способствует решению проблем патопсихологии РЛ, а привлечение еще и параклинических данных содействует уточнению диагноза. Однако в литературе отсутствуют достаточные клиникопсихологические исследования для полноты оценки личности с помощью указанного количества доменов. Возможно, предложенный подход реализован в недостаточной мере и указывает на неполный перечень переменных.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель данной работы состоит в уточнении доменов расстройств личности, предложенных в МКБ-11.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Для обеспечения однородности материала обследовались пациенты мужского пола в возрасте от 30 до 45 лет с одной формой патологии – с пограничным расстройством личности (ПРЛ). В выборку вошли 50 пациентов, обратившихся за амбулаторной психотерапевтической помощью.

Проявления ПРЛ в значительной степени зависят от апперцепции пациентом межличностных отношений, поэтому в данном исследовании использовались психометрические шкалы Т. Лири и В. Гарбузова. К выполнению тестов сами пациенты не привлекались. Шкалы заполнялись как оценка личностных свойств пациентов автором на основании обстоятельной клинической беседы с ними. С помощью опросника В. Гарбузова осуществлялось выявление доминирующего инстинкта [1]. С помощью методики Т. Лири изучался преобладающий тип отношений к окружающим [2]. При исследовании межличностных отношений наиболее часто выделяются два фактора: доминирование-подчинение и дружелюбие-агрессивность. Именно эти факторы определяют общее представление о человеке в процессах межличностного восприятия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Согласно полученным результатам по тесту В. Гарбузова, испытуемые обнаруживали преобладание доминантного типа инстинкта со стремлением к лидерству. Для лиц доминантного типа инстинкта характерны преобладание левополушарного стиля восприятия и реагирования, эмоциональная сдержанность, деловитость и прагматизм (практический ум), приоритет статусных потребностей (карьеризм), эгоцентризм, готовность к просчитанному риску. Личность доминантного типа – это личность, знающая, чего она хочет и как достигнуть желаемого, упорная и настойчивая в достижении цели. В общении и в деловых контактах характерна ориентация на лидеров, деловых людей и пренебрежение к слабым и лирикам. Учитываются интересы всего коллектива при пренебрежении интересами одного, конкретного человека. Стремление к лидерству постоянно. Карьера рассматривается как естественное самоутверждение человека. Более приоритетной является перспектива служебного роста, чем материальные стимулы.

Таблица 1

Выраженность типов инстинктов у пациентов с пограничным расстройством личности (n=50)

|

Тип инстинкта |

Средняя величина выраженности инстинкта (М±σ) |

|

Эгофильный |

0,6±0,49 |

|

Генофильный |

1,6±0,48 |

|

Альтруистический |

1,2±0,4 |

|

Исследовательский |

1,2±0,75 |

|

Доминантный |

5±0,48 |

|

Либертофильный |

4,6±0,49 |

|

Дигнитофильный |

4,7±0,47 |

Для либертофильного типа инстинкта характерна склонность к протесту против любого ограничения личной свободы, отрицанию авторитетов. В поведении преобладают упрямство, негативизм, невосприимчивость к внушению. Характерны предрасположенность к рискованному поведению, авантюризм, оптимистичность. Лучший период в жизни такого человека – революционная ситуация, в которой он в числе первых на баррикадах. Для таких лиц характерны склонность к перемене мест, работы и образа жизни, нетерпимость обыденности, рутины и бюрократизма. Терпимость к боли сочетается с подавлением инстинкта самосохранения, что проявляется и в склонности рано покидать отчий дом.

Личность дигнитофильного типа бывает нетерпима к любой форме принуждения. С инди- убедив его в правоте. Характерны безоглядность, готовность поступиться личными благами в отстаивании своих прав.

Иными словами, у больных наблюдается ин-стинктопатия с чрезмерной выраженностью инстинкта доминирования, свободы и сохранения достоинства. Звучание остальных пяти инстинктов подавлено. Надо думать, что именно инстинктивной природой аномалии поведения, а стало быть, их устойчивостью, объясняется низкая курабельность и неблагоприятный прогноз.

В собственном исследовании, направленном на изучение доминирования-подчинения, агрессивности-дружелюбия, использовалась методика Т. Лири в модификации Л.Н. Собчик [2].

видом можно договориться, только искренне

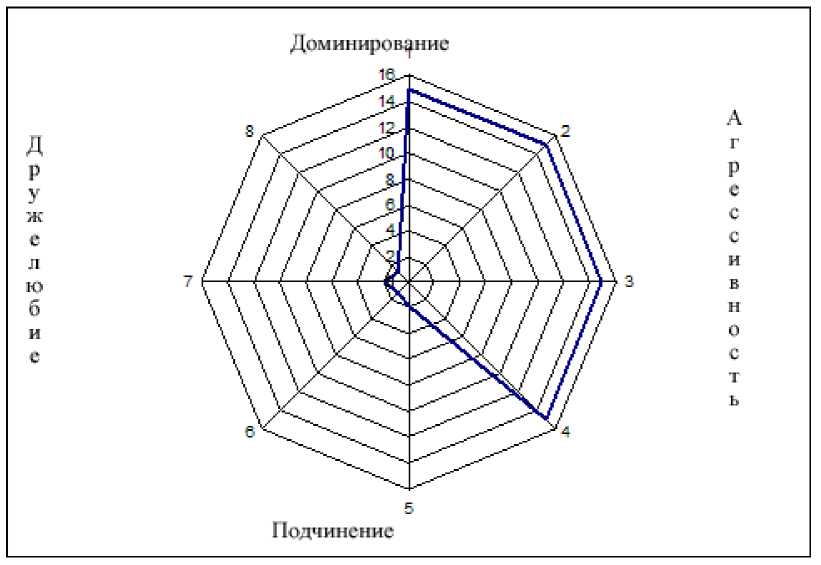

Рисунок 1. Особенности межличностного взаимодействия у пациентов с пограничным расстройством личности

Основные социальные ориентации Т. Лири представил условной схемой в виде круга, разделенного на секторы. В этом диапазоне по горизонтальной и вертикальной осям обозначены четыре ориентации: доминирование и подчинение, дружелюбие и враждебность. По сути дела, автор расположил понятия, обозначающие типы межличностных отношений, в двумерном факторном пространстве, образованном этими факторами (диаграмма).

Понятия, описывающие особенности межличностного взаимодействия пациентов, зани- мают секторы 1, 2, 3 и 4. Специфика межличностных отношений пациентов с ПРЛ проявляется авторитарностью, диктаторским, властным, деспотичным характером личности, признающей за собой право на власть и поэтому стремящейся лидировать во всех видах групповой деятельности. Такие люди всех наставляют, поучают, во всем стремятся полагаться на свое мнение, не умеют воспринимать советы других. Это энергичные, уверенные в себе люди, упорные и настойчивые, требующие к себе уважения.

Таблица 2

Значения вариантов межличностного взаимодействия у пациентов с пограничным расстройством личности (n=50)

|

№№ п/п |

Вариант межличностного взаимодействия |

Средняя величина выраженности черт (М±σ) |

|

1 |

Властный – лидирующий |

14,9±0,94 |

|

2 |

Независимый – доминирующий |

15±0,98 |

|

3 |

Прямолинейный – агрессивный |

14,8±0,95 |

|

4 |

Недоверчивый – скептический |

15±0,97 |

|

5 |

Покорный – застенчивый |

1,8±0,75 |

|

6 |

3ависимый – послушный |

1,2±0,70 |

|

7 |

Сотрудничающий – конвенциальный |

1,9±0,72 |

|

8 |

Ответственный – великодушный |

1,3±0,71 |

Их эгоистичность проявляется в стремлении быть над всеми, но одновременно находиться в стороне от всех, в самовлюбленности, расчетливости, независимости и себялюбии. Трудности они перекладывают на окружающих, но сами относятся к ним отчужденно. Эгоистические черты проявляются в ориентации на себя, склонности к соперничеству, хвастливости, са-модовольности и заносчивости.

Агрессивность пациентов проявляется в жесткости и враждебности по отношению к окружающим. Резкость и агрессивность могут доходить вплоть до асоциального поведения. Такие люди требовательны, непримиримы, насмешливы, ироничны, раздражительны, прямолинейны и строги в оценке других, склонны в ошибках обвинять окружающих. Упрямство, упорство и настойчивость в достижении желаемого сочетаются у них с энергичностью.

Подозрительность состоит в отчужденности по отношению к «враждебному и злобному миру». Пациенты обидчивы, склонны к сомнению во всём, злопамятны и постоянно жалуются на окружающих. Из-за подозрительности и боязни плохого к себе отношения, замкнутости, скрытности, скептичности и разочарованности в людях они испытывают трудности в интерперсональных контактах. Свой негативизм проявляют в вербальной агрессии. Бывают критич- ны по отношению к происходящим социальным явлениям и окружающим людям.

Другими словами, это лица, сосредоточенные на межперсональной активности, а не на предметной деятельности. Они стремятся к доминированию, возвыситься над окружающими, делая это агрессивно и унижая их, не вникая в последствия для окружающих. Ими не оценивается реакция окружающих, не учитываются чужие интересы, а порой даже совершенно игнорируются. Это лица с завышенной самооценкой, не сомневающиеся в своей правоте, добивающиеся поставленной цели любым способом, даже путем негуманного отношения к окружающим, и этим они представляют социальную опасность. Описанная устойчивая патопсихологическая общность может позволить раскрыть патопсихологические механизмы ПРЛ и приблизиться к биохимическим основам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Среди больных с ПРЛ с высокой частотой встречаются черты доминирования и агрессии. Результаты работы не раскрывают реальную представленность личностных черт у лиц с расстройствами личности, но уточняют домены расстройств личности, предложенных в МКБ-11. Психологические домены большой пятерки DSM-5 неполно описывают расстройства личности. При исследовании клинической картины

ПРЛ выявлена значительная роль факторов доминирования и агрессии для полноты описания клиники заболевания. Целесообразно добавление указаний на присутствие этих черт к доменам, описывающим расстройство личности.

Из этого можно заключить, что инстинкт доминирования является одним из патопсихологических механизмов ПРЛ. Представление о наклонности в межперсональных отношениях прибегать к доминированию необходимо использовать в построении психотерапевтической помощи лицам с ПРЛ. Кроме того, эти качества вполне могут быть сопоставлены с психофизиологическими механизмами и доступны коррекции психофармакологическими средствами. Для выявления лиц группы риска по расстройствам личности возможно использование тестов В. Гарбузова и Т. Лири.

Список литературы Домены пограничного расстройства личности

- Гарбузов В.И. Инстинкты и судьба человека Москва: АСТ; Санкт-Петербург: Астрель-СПб, 2006: 475.

- Методика диагностики межличностных отношений Т. Лири. Глава 2.1: 130-136./Сборник психологических тестов. Часть I. Пособие/Составитель Е.Е. Миронова Минск: Женский институт ЭНВИЛА, 2005: 155.

- Семке В.Я., Бохан Н.А., Мандель А.И. Клинико-динамический подход к систематике аддикций. Наркология. 2005; 4 (12): 30-35.

- Ушаков Г.К. Пограничные нервно-психические расстройства. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Медицина, 1987: 304.

- Холмогорова А.Б. (ред.) Клиническая психология. Том 2. Частная патопсихология/А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гаранян, М.С. Радионова, Н.В. Тарабрина. М.: Издательский центр «Академия», 2012: 432.

- Холмогорова А.Б. Схема-терапия Дж. Янга -один из наиболее эффективных методов помощи пациентам с пограничным расстройством личности. Консультативная психология и психотерапия. 2014; 2: 78-87.

- Clark L.A., Livesley W.J., Morey L. Special feature: Personality disorder assessment: The challenge of construct validity. Journal of Personality Disorders. 1997; 11 (3): 205-231.

- Coid J., Min Y., Tyrer P., Roberts A, Ullrich S. Prevalence and correlates of personality disorder in Great Britain. The British Journal of Psychiatry. 2006; 188 (5): 423-431.

- Crawford M.J. Koldobsky N., Mulder R., Tyrer P. Classifying personality disorder according to severity. Journal of Personality Disorders. 2011; 25 (3): 321-330.

- Huang Y., Kotov R., De Girolamo G. et al. DSM-IV personality disorders in the WHO World Mental Health Surveys. The British Journal of Psychiatry. 2009; 195 (1): 46-53.

- Mulder R.T., Newton-Howes G., Crawford M.J. et al. The central domains of personality pathology in psychiatric patients. Journal of Personality Disorders. 2011; 25 (3): 364-377.

- Tyrer P., Crawford M., Mulder R. et al. The rationale for the reclassification of personality disorder in the 11-th revision of the international classification of diseases (ICD-11). Personality and Mental Health. 2011; 25 (3): 364-377.