Доместикация в Китае: попытка обобщения данных

Автор: Дмитриев С.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 238, 2015 года.

Бесплатный доступ

Статья призвана показать современное положение в области изученияистории одомашнивания; особенное внимание уделяется Китаю. В последнее времяблагодаря появлению новых методик ученым удалось сильно продвинуться в аргументации датировок одомашнивания тех или иных видов животных и локализацииэтих процессов. Место Китая как одного из основных центров доместикации подтверждено, хотя далеко не все виды были одомашнены здесь независимо от иныхцентров - большинство было привнесено извне

Китай, одомашнивание, археология, днк-анализ, методология, неолит

Короткий адрес: https://sciup.org/14328166

IDR: 14328166

Текст научной статьи Доместикация в Китае: попытка обобщения данных

Данное сообщение, ни в коей мере не претендуя на научную новизну, ставит своей целью ознакомить российских специалистов с новыми результатами ученых – прежде всего археологов и генетиков – в области изучения истории одомашнивания животных в Китае, а также с методами, которые ими сейчас используются1. Новые находки, а также проанализированные с использованием новых методов старые материалы позволили выстроить довольно убедительную хронологию истории одомашнивания в Китае. Новые данные подтвердили старую гипотезу о том, что Китай (центральные области) входит в число трех основных центров одомашнивания (наряду с Ближним Востоком и Андами)2.

Выражения «пять видов злаков» (у-гу – 五穀) и «шесть видов домашнего скота» (лю-чу – 六畜) расшифровываются по-разному(но чаще всего первое имеет в виду сою, пшеницу, чумизу, просо и коноплю (рис), а второе – лошадь, корову, овцу, свинью, собаку и курицу) и появляются (нередко вместе) в китайских источниках довольно рано, еще в доимперскую эпоху, в Цзо чжуани ( 左 傳 «Комментарий [господина] Цзо [Цю-мина к летописи «Весны и осени»]»), составленном в IV–III вв. до н. э., и Чжоу ли (周禮 «Чжоуский ритуал»), составленном не позднее IV в. до н. э. (Хань-юй, 1997. Т. 1. С. 164, 748): к этому времени набор уже воспринимался едва ли не как константа китайской культуры3. Естественно, после появления в Китае современной науки ученые понимали, что это не совсем так, но конкретных данных о времени одомашнивания того или иного вида в их распоряжении почти не было. Ситуация осложнялась тем, что в течение значительной части ХХ в. своего рода «борьба за приоритеты» была довольно типичной чертой китайской археологии, что делало объективное изучение вопроса крайне затруднительным. Речь шла не о том, чтобы найти истину: прежде всего, необходимо было дать отпор западным империалистам (временами – также и советским ревизионистам), которые осмеливались заявлять, что не все достижения человечества пришли из Китая. К счастью, в последние десятилетия китайская наука стремительно выздоравливает от подобных «болезней роста», что, конечно, делает работы китайских археологов гораздо более ценными для зарубежных специалистов. Работы по доместикации не являются исключением.

В течение долгих лет однозначных ответов на многие вопросы в области одомашнивания, в сущности, и не могло быть получено, поскольку отличить костные останки домашнего животного от дикого бывает непросто, особенно на ранних этапах доместикации, когда одомашненные особи ничем (или почти ничем) еще не отличались от своих диких собратьев. Однако к настоящему моменту китайскими учеными разработана довольно эффективная методика анализа найденного материала.

Конечно, наибольшая удача для археолога – найти следы построек, предназначенных для разведения домашних животных, но такие находки редки и не всегда могут быть однозначно атрибутированы. С высокой степенью вероятности к числу домашних относятся животные, чьи останки находят в людских захоронениях – сопогребение животных говорит о том, что люди чувствовали с ними особую связь, они занимали важное место в их картине жизни. Дикие животные (за исключением тотемных) редко были настолько важны для древних людей4.

Многое может сказать и анализ непосредственно костных останков. Например, дикие животные почти никогда не страдают от заболеваний зубов – в отличие от домашних5; у домашних лошадей и тягловых быков зубы часто деформируются из-за воздействия удил – чего, конечно, не бывает с дикими животными. В случае животных, которые, прежде всего, выращивались для мяса, важным показателем может быть примерно одинаковый возраст обнаруживаемых на стоянке особей – ведь если диких кабанов съедали в том возрасте, в котором их удалось добыть, то домашних свиней забивали примерно в одном и том же возрасте – когда они набрали достаточную массу. В последнее время интересные результаты приносит ДНК-анализ, позволяющий ответить на ряд вопросов, которые ранее решению не поддавались. Именно этот новый инструментарий делает вопросы доместикации одной из наиболее динамично развивающихся научных областей.

Первой, судя по всему, человеком была одомашнена собака. У ученых нет полной уверенности, когда и где это произошло: данные генетики говорят, что все ныне живущие собаки родственны особи, одомашненной в 16 000–11 000 тыс. до н. э. ( Freedman et al. , 2014). Причем наиболее новые исследования, как кажется, указывают на то, что произошло это в Европе ( Thalmann et al. , 2013), а не в Азии, как предполагалось раньше (многие, впрочем, считают так и сейчас, см., например: Cossins , 2013). Археологические находки позволяют датировать это событие еще более древним временем: на верхнепалеолитической стоянке Предмости (Predmosti) в Чехии, относящейся к Граветтской культуре и датирующейся 32 000–22 000 тыс. до н. э., найдено три черепа, определенных как принадлежащие собакам (они меньше и грацильнее волчьих). Важно, что эти черепа найдены неподалеку от человеческих захоронений ( Germonpréa et al. , 2012); в зубы одного из черепов вставлен кусок кости, возможно, принадлежавшей мамонту: ученые предполагают, что кость была вставлена уже после смерти собаки ( Viegas , 2011). Все это заставляет считать, что, с высокой долей вероятности, в данном случае мы имеем дело уже не с дикими животными, а с одомашненными или находящимися в процессе одомашнивания. Ряд костных останков, которые, с высокой долей вероятности, могут быть определены как собачьи, датируется еще более давним временем6, однако в этих случаях нет никаких доказательств, что речь идет о домашнем животном.

Так или иначе, вполне очевидно, что собака стала спутником человека значительно раньше неолитической революции – их одомашнили охотники, для которых они стали незаменимыми помощниками. Вероятно, изначально дикие особи7 были привлечены к стойбищам возможностью полакомиться костями пойманных охотниками животных, а впоследствии они стали перемещаться вместе с охотниками, пройдя через стадию взаимовыгодного и почти равноправного сотрудничества8 к превращению в домашних животных. Ряд исследований показал, что даже простой отбор менее агрессивных особей для дальнейшего разведения может в течение всего нескольких поколений сильно изменить не только типовое поведение, но и внешний вид животных (см., например: Trut, 1999).

Судя по всему, Китай не участвовал в одомашнивании собаки; как в типично земледельческом и с древности сравнительно плотно заселенном регионе, неолитическая революция здесь, очевидно, прошла раньше, чем началось одомашнивание животных. На данный момент наиболее древние неолитические стоянки, датируемые примерно 10 тыс. до н. э., найдены в Цзянси (ст. Сянжэньдун – 仙人洞 ) и Хунани (ст. Юйчанъянь – 玉蟾岩 ). Степень их развития достаточно высока – например, они уже изготавливали керамические сосуды, но следов одомашнивания животных там еще, как кажется, нет. Это вполне понято – роль животноводства в Китае никогда не была даже близко сравнима с земледелием.

Древнейшей находкой, связанной с собакой на территории Китая, видимо, следует считать найденный на стоянке Наньятоу ( 南压头 ) (ок. 10 000 л. н., уезд Сюйшуй пров. Хэбэй) зуб, по размеру несколько меньший, чем волчий (79,40 мм вместо 90). Впрочем, принадлежность данного зуба именно собаке пока не может быть доказана со стопроцентной уверенностью. Однако несколько более поздние находки, связанные со ст. Цзяху ( 贾湖 ) (9000 л. н., уезд Уян, пров. Хэнань), более убедительны – в могилах и неподалеку от них найдены останки 11 особей собаки (выше мы отмечали, насколько важным, с точки зрения китайских ученых, является нахождение останков животных в захоронениях). Интересно, что зубы этих особей еще меньше – в среднем 72,68 мм.

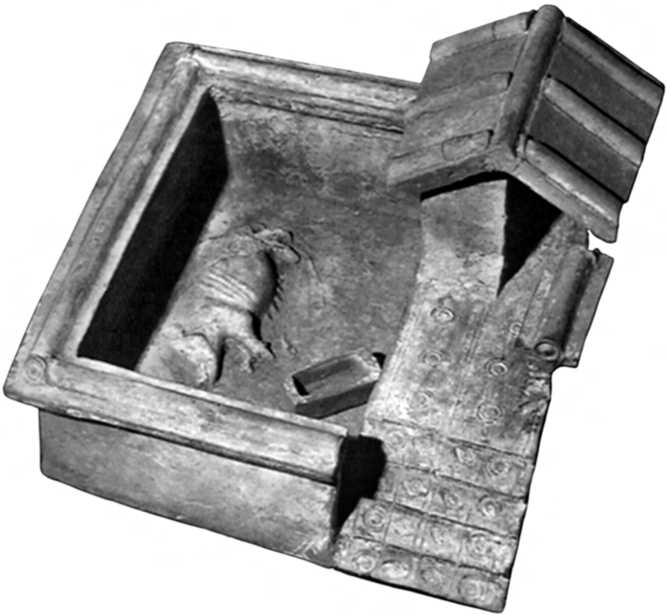

Второй в Китае, кажется, была одомашнена свинья, и в данном случае Китай стал одним из независимых центров доместикации. Судя по всему, впервые свинья была одомашнена около 15 000 л. н. в бассейне Тигра9. В Китае самые ранние следы присутствия свиньи найдены на уже упоминавшейся ст. Цзяху в Хэнани (ок. 9000 л. н.). Судя по возрасту особей и состоянию их зубов, это, видимо, уже домашние свиньи. Интересно, что свиньи, чьи следы были найдены на ст. Куахуцяо (跨湖桥) (ок. 8200 л. н., уезд Сушань, пров. Чжэцзян) несколько крупнее, чем их северные собратья. Это полностью соотносится с тем фактом, что дикие свиньи юга Китая также несколько крупнее северных. Не исключено, что даже в самом Китае могло быть несколько независимых центров одомашнивания свиньи. Ряд исследователей полагает, что свинью одомашнили в Китае и просоводы долины Хуанхэ, и земледельцы-собиратели болотистых местностей юга (Cucchi et al., 2011; Flad et al., 2007). Вероятно, изначально свиньи были не только объектом охоты, но и спутниками людей – их привлекали людские отходы. Интересно, что в Китае способ использования свиньи для утилизации человеческих экскрементов был разработан, вероятно, очень рано; с этой целью отхожее место строилось таким образом, чтобы экскременты попадали в стойло свиньи, которая их пожирала. Этот оригинальный способ зафиксирован не только этнографически – изображения подобных туалетов нередко встречаются среди глиняных миниатюр зданий, которые было принято класть в могилы во времена империи Хань (III в. до н. э. – III в. н. э.) (см. рис. 1; 2); сейчас он уже почти не используется, так как китайские власти в последние годы начали жесточайшую борьбу с этим практичным, но не вполне отвечающим современным представлением о гигиене обыкновением (Winblad, Kilama, 1985. P. 13)

Рис. 1. Отхожее место, совмещенное со свинарником. Глиняная скульптура эпохи Хань (Лю Сю-цзе, 1988. С. 19 (цв. врезка))

Рис. 2. Отхожее место, совмещенное со свинарником.

Глиняная скульптура эпохи Западная Хань. Исторический музей провинции Шэньси (Шэньси-шэн лиши боугуань 陝西省歷史博物館 ), Сиань. Фото Дж. Хилла (John Hill)

(URL: https -//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Green_glazed_toilet_with_pigsty_ model._Eastern_Han_dynasty_25_-_220_CE.jpg)

Следующей, судя по всему, в Китае появилась домашняя кошка, впрочем, не перечисляемая среди «шести видов домашнего скота», вероятно, из-за того, что, в отличие от собачины, кошачье мясо никогда не считалось съедобным в северном Китае. Кошки становились спутниками земледельцев (возможно, даже собирателей), чьи запасы зерновых привлекали грызунов. Кажется, кошка впервые стала постоянным спутником человека в Европе приблизительно 11 000–10 000 л. н. (Vigne et al., 2012). Самые древние находки, связанные с домашней кошкой в Китае, кажется, датируются приблизительно 5300 л. н., они найдены на стоянке Цюаньхуцунь (泉护村), уезд Хуасянь пров. Шэньси. Одна из найденных кошек по возрасту значительно превосходила диких собратьев; вторая, как кажется, питалась в основном не мясом, а просом, что также может объясняться только ее домашним статусом (Hu et al., 2014). Эти датировки могут заставить нас полностью пересмотреть наши представления об истории одомашнивания кошки – ведь из-за того, что домашние кошки физически крайне мало отличаются от диких, нам совсем немного известно об этом процессе с его первых шагов (см. выше) до очевидного одомашнивания и даже обожествления кошки в древнем Египте, наиболее ранние бесспорные свидетельства чего появляются ок. 4000 л. н. (Faure, Kitchener, 2009). Находки в Цюаньхуцунь, в принципе, заставляют рассматривать Китай если не как один из центров одомашнивания кошки, то, по крайней мере, как место одной из наиболее древних находок, связанных с домашней кошкой. Столь раннее появление кошки в Китае можно объяснить лишь довольно активным торговым обменом долины Хуанхэ III–IV тыс. до н. э. с Западной Азией, о чем нам на данный момент практически ничего не известно.

Овца и коза, как считается, были одомашнены в Юго-Западном Иране, в районе гор Загроса, ок. 10 500 – 10 000 л. н. ( Ensminger, Parker , 1986. Р. 4; Naderi et al. , 2008). В диком виде эти животные (муфлон Ovis orientalis и безоаровый козел Capra aegagrus aegagrus ) были излюбленной дичью местных жителей, и именно это стало причиной их одомашнивания – пойманных охотниками ягнят и козлят приносили в поселения, где они вырастали вполне ручными. В дальнейшем дикие популяции вблизи поселений неуклонно уменьшались, а хозяйственное значение прирученных животных росло. Это, вероятно, происходило параллельно с освоением земледельческих культур.

На территории современного Китая овца и коза появляются, видимо, во второй половине VI тыс. до н. э., прежде всего на северо-западе – в Ганьсу и Цинхае. Самая ранняя точно датируемая находка овцы связана со стоянкой Шичжа-оцунь ( 师赵村 ) культуры Мацзяяо (Ганьсу, г. Тяньшуй), датируемой рубежом V–IV тыс. до н. э. На этой стоянке кости обнаружены в погребении. На нескольких соседних стоянках также обнаружено много костных останков, часть из них, видимо, со следами гадания10. Самая древняя находка козы (3700 л. н.) относится к культуре Эрлитоу ( 二里头 ) (уезд Яньши, Хэнань), которая многими исследователями связывается с первой легендарной династией китайской истории – Ся. Анализ ДНК овец показал, что китайские овцы, очевидно, связаны с центральноазиатскими и европейскими линиями и обнаруживают сравнительно слабое родство с монгольскими и тибетскими разновидностями. Судя по всему, в Китай овцы и козы попали из Центральной Азии в уже одомашненном виде.

У ученых нет согласия относительно места, где была впервые одомашнена корова, – во многом потому, что параллельно шел процесс одомашнивания двух диких подвидов – дикого быка (тура) Bos taurus taurus (Bos primigenius) на Ближнем Востоке и зебу Bos taurus indicus в долине Инда, на определенном этапе две линии пересеклись; не исключено, что в формировании современных домашних коров также участвовала и независимая северо-африканская линия (основанная на одомашнивании Bos taurus africanus) (McTavish et al., 2013). Ряд генетических исследований показывает, что все ныне живущие коровы являются потомками примерно 80 одомашненных особей, живших около 10 500 л. н. в юго-восточных районах современной Турции и на севере Ирака (Bollongino et al., 2012). Домашние зебу зафиксированы в долине Инда между 9000 и 7000 л. н. (Fuller, 2006): возможно, они были одомашнены местными жителями вскоре после освоения земледелия – ранее дикие зебу входили в число их охотничьих трофеев. Впрочем, не исключено, что одомашнивание зебу началось лишь после появления в Индии одомашненных потомков ближневосточных диких быков (Larson, Burger, 2013). Помимо биологически вероятной, но археологически практически не доказанной северо-африканской линии, есть не слишком хорошо документированные предположения о существовании нескольких линий одомашнивания в Юго-Восточной Азии (где, возможно, исходным диким видом был бантенг Bos javanicus), чье изучение осложняется последующей метизацией гипотетических местных линий с привнесенными из Индии (Ibid.). Наконец, очень интересные находки недавно были сделаны в Северном Китае – была обнаружена нижняя челюсть коровы, датированная серединой IX тыс. до н. э. Характер износа зубов, как кажется, типичен именно для домашних животных. Если датировки верны, то это означает, что в Китае коровы были одомашнены примерно тогда же, когда и на Ближнем Востоке. Впрочем, как представляется, даже если предположения ученых и верны, этот эпизод одомашнивания не имел последствий – анализ генома показал, что северокитайская особь почти наверняка не является предком современных домашних коров (Zhang et al., 2013).

Так или иначе, домашняя корова современного вида появляется в среднем течении Хуанхэ сравнительно поздно – ок. 4500–4000 л. н. Наиболее древние находки (начало II тыс. до н. э.) сделаны на ст. Шаньтайсы ( 山台寺 ) (уезд Чжэчэн, пров. Хэнань) в ареале культуры Луншань. Примерно в это время корова быстро распространяется по всему ареалу и становится крайне популярным животным. Очевидно, в бассейн Хуанхэ она попадает уже после доместикации, вероятно, с запада.

Лошадь, как считается, была одомашнена ок. 7000 л. н. в степях Центральной Азии кочевыми овцеводами. Возможно, вначале основной задачей, для которой использовались домашние лошади, была охота на стада их диких собратьев. 5500–4000 л. н. начинают происходить значительные морфологические изменения домашних лошадей, помимо верховой езды их начинают использовать как тягловый скот, а также для получения молока ( Anthony , 2009). Наиболее ранние свидетельства получения от лошадей молока были найдены на ст. Ботай в Центральном Казахстане, они датируются серединой IV тыс. до н. э. ( Outram et al. , 2009).

На ранних стоянках северного Китая довольно много находок лошадей, но все они, судя по всему, являлись дикими особями, добытыми на охоте. Самая ранняя находка (XVIII в. до н. э.), которую можно связать с домашней лошадью, сделана при исследовании стоянки Дахэчжуань (大何庄) (уезд Юнцин, пров. Ганьсу) культуры Цицзя – кости лошади найдены в погребении. В нескольких других стоянках культуры Цицзя также найдено довольно много останков лошадей. Видимо, именно из этого региона, выполняющего роль медиатора между земледельческими культурами долины Хуанхэ – «колыбелью китайской цивилизации» – и степью, домашние лошади и попали к древним китайцам. Самая древняя находка в долине Хуанхэ датируется XIII в. до н. э. – это т. н. чэмакэны, ямы, в которых погребены лошади, запряженные в колесницы. Такие находки сделаны в последней столице династии Шан – Иньсюе, а также в районе г. Сиань пров. Шэньси, где находились исконные земли чжоусцев, которым вскоре суждено было уничтожить династию Шан и занять ее место. Судя по всему, домашняя лошадь в течение более чем тысячи лет была не нужна древним китайцам – ее содержание было дорого, подходящих пастбищ не хватало, а функцию тяглового и пахотного скота выполняли быки. Но когда в долине Хуанхэ сформировалось государство, правители которого нуждались в эффектном выезде и могли себе его позволить, лошадь была быстро адаптирована и распространилась достаточно широко – но, видимо, исключительно среди высшей аристократии. Эту высокопрестижную роль лошадь сохранила в Китае надолго.

Последней, судя по всему, в Китае появилась курица. Вопрос места и времени одомашнивания этой птицы вообще крайне трудно поддается решению, поскольку процесс доместикации очень долго не оказывал на внешний вид этих птиц никакого влияния11. На данный момент считается, что впервые курица была одомашнена в долине Инда (возможно, вначале основной целью приручения этой птицы, которую в людские поселения привлекали остатки пищи и отходы жизнедеятельности людей и животных, были не мясо и яйца, а развлечения в виде петушиных боев) приблизительно 4000–4500 л. н., и уже оттуда распространилась по всему миру ( Fuller , 2006).

В Китае следы присутствия кур находят довольно часто, например, они найдены на стоянке Цышань ( 磁山 ) (уезд Уань, пров. Хэбэй) (8000 л. н.) и стоянке Бэйшоулин ( 北首岭 ) (г. Баоань, пров. Шэньси) (7000 л. н.), но степень одо-машенности этих кур совершенно неясна (дикая форма курицы – банкивская джунглевая курица Gallus gallus – водится и на территории Китая). В позднем неолите и раннем бронзовом веке появляются глиняные и бронзовые фигурки, изображающие кур (особенно это характерно для культур юга Китая – пров. Хубэй (ст. Шицзяхэ – 石家河 , глиняные статуэтки) и Сычуань (ст. Саньсиндуй – 三星堆 , бронзовые статуэтки), однако это также не может считаться однозначными доводом в пользу того, что модели скульпторов были уже одомашнены. Впервые кости курицы находят в могиле (что, как мы видели, считается важным доводом в пользу уже произошедшего одомашнивания) на ст. Дадяньцзы ( 大甸子 ) (г. Чифэн, Внутренняя Монголия) (3600 л. н.) вместе с костями собаки и свиньи. Много находок этого же типа (в захоронениях) сделано и при раскопках шанской столицы в Иньсюе (XIV–XI вв. до н. э.)12.

Таким образом, формирование «шести домашних животных» завершилось совсем не в такой глубокой древности, как можно подумать, исходя из данных письменных источников, – практически уже в начале письменной истории Китая. Это заставляет еще раз задуматься о том, насколько избирательна и изменчива т. н. историческая память, даже в случае с цивилизациями, развивавшимися непрерывно.

Вместо заключения рассмотрим еще несколько видов домашних животных, которых не почтили вниманием древнекитайские авторы, но при этом, как представляется, именно Китаю (вероятнее всего, южному) принадлежит полный или частичный приоритет в их одомашнивании.

Начать, без сомнения, необходимо с тутового шелкопряда Bombyx mori . Наиболее древние находки коконов датируются 6000 л. н., тканей – 5300–3300 л. н., причем находки сделаны в Таиланде ( Cameron , 2010). Впрочем, исследования генома указывают, что современные особи являются потомками шелкопрядов, одомашненных в Китае около 5000 л. н. ( Normile , 2009). Первые археологические свидетельства шелководства в долине Хуанхэ относятся к эпохе культуры Яншао (V–III тыс. до н. э.) ( Barber , 1992. Р. 31). Некоторые специалисты полагают, что в самом примитивном виде идея использования шелковичного червя в хозяйстве появилась у народов Южного Китая, которые и сейчас изготавливают своего рода фестоны, сажая готовую окуклиться гусеницу в специальную коробочку и не давая ей соткать кокон. Гусеница, ползая в замкнутом пространстве, создает из вырабатываемой ей нити толстую подушечку, которую потом можно использовать для украшения одежды13. Так или иначе, именно китайцы сумели полностью оценить выгоды, которые сулит невзрачная бабочка, и поставить разведение шелкопряда и производство шелка на по-настоящему индустриальную высоту (подробнее см.: Дмитриев, Кантор , 2011).

Интересно, что, в отличие от иных животных, одомашнивание шелкопряда отражено в легендах, наиболее распространенная из которых приписывает открытие шелкоткачества супруге легендарного императора Хуан-ди Лэй-цзу ( 嫘祖 ) (госпоже Силин – 西陵氏 ). Согласно легенде, кокон шелкопряда упал императрице в чай14, она машинально стала разматывать нить и наматывать ее на палец – и вдруг ощутила, что эта тончайшая нить неплохо греет ( Kuhn , 1984).

Китай был монополистом в производстве шелка до первой половины I в. н. э., когда шелк стали производить также в Хотане. В середине II в. секрет стал известен в Индии, около середины VI в. н. э. – в Византии. Только после захвата в 1147 г. Рожером II Сицилийским двух важных византийских шелководческих центров – Коринфа и Фив – и вывоза оттуда мастеров и оборудования в Палермо и Калабрию шелководство перестало быть ревниво хранимым секретом ( Muthesius , 2003. Р. 331).

Следующие заслуги в одомашнивании связаны, прежде всего, с рисоводами долины Янцзы – именно здесь, судя по всему, около 2000 л. н. был одомашнен сазан Cyprinus carpio (одомашненную форму принято называть карпом) – вероятно, первыми садками для его разведения были рисовые поля (Nakajima et al., 2012). Несколько позже карпа начали разводить и в Японии (Nakajima et al., 2010). Интересно, что тут приоритет Китая спорен – примерно в то же время карпа одомашнили и римляне – археологами обнаружены следы множества прудов для разведения карпа в бассейне Дуная и в Италии (Balon, 1994; 2004). Впрочем, после крушения Римской империи эти достижения были забыты и возрождены монахами между XIII и XVI вв., а в Китае разведение, однажды освоенное, уже не прекращалось.

Не вполне ясна ситуация с одомашниванием утки и гуся – у нас нет археологических доказательств одомашнивания их в Китае, но письменные источники фиксируют это событие не позднее середины I тыс. до н. э. – судя по всему, начало одомашниванию водной птицы также было положено рисоводами долины Янцзы, но зоологических деталей у нас явно недостаточно ( Luff , 2000). На Западе же гуси15 были одомашнены, вероятно, еще в Египте ( Boessneck , 1988), присутствовали в греческих и римских хозяйствах и оставались важной частью рациона в средние века ( Serjeantson , 2002). Что касается утки, то, как кажется, самый древний эпизод одомашнивания в Европе связан со шведским островом Эланд в Балтийском море, где около 1000 г. н. э. была одомашнена дикая кряковая утка Anas platyrhynchos ( Boessneck et al. , 1979). Так или иначе, даже в этих не вполне документированных случаях Китай может рассчитывать на одно из первых мест в борьбе за приоритеты.

Данная статья по сути своей, конечно, является компиляцией и отнюдь не претендует на полноту. Однако нам кажется, что она может сослужить неплохую службу, особенно учитывая то, что вопросы одомашнивания, столь активно обсуждающиеся сейчас в мире, по неизвестным причинам не слишком часто находят достойное отражение в отечественной историографии, особенно гуманитарной.

Список литературы Доместикация в Китае: попытка обобщения данных

- Материал (в своей «китайской» части) основан прежде всего на статье Юань Цзина, сотрудника Центра научной археологии Института археологии Китайской академии общественных наук (Юань Цзин, 2010). Именно эта статья является источником данных в тех случаях, когда они не снабжены иной ссылкой. О современных представлениях западных ученых относительно одомашнивания хорошее представление дает статья Г. Ларсона и Д. Фуллера (Larson, Fuller, 2014)

- Larson, Fuller, 2014. P. 122). Интересно, что новейшие исследования выделяют гораздо больше центров, в которых происходило освоение земледельческих культур, -около 20

- Довольно характерно, что хотя в китайских мифах сохранились очень любопытные сведения о том, как люди жили до знакомства с огнем, каменными орудиями и земледелием, следов исторической памяти об одомашнивании животных в них, кажется, нет

- Абсолютные лидеры в роли таких《загробных компаньонов» на территории Китая -свиньи. Собаки относительно часто встречаются в могилах только в восточной части Китая, а овцы《появляются» в погребениях только в позднем неолите. Однозначно интерпретировать эти данные непросто, но очевидно, что они многое могут сказать о хозяйстве и верованиях людей, населявших разные районы Китая, а также лишний раз подчеркивают, насколько различны были эти племена в самых разных аспектах

- Все отличительные признаки, связанные с зубами, крайне важны -ведь именно зубы сохраняются лучше других костей и достаются археологам особенно часто

- Речь идет о черепе из пещеры Гуайе (Goyet) в Бельгии, датируемом 36 000 до н. э. и черепе из Разбойничьей пещеры на Алтае (33 500 до н. э.) (подробнее см.: Thalmann et al., 2013)

- Интересно, что ряд ученых считает предком домашней собаки не волка современного вида (Canis lupus), а ныне исчезнувшую разновидность волков эпохи верхнего палеолита, чьи популяции генетически были несколько более разнообразны, чем современные. Эта разновидность, вероятно, населяла прежде всего Европу. Эти ученые объясняют близость генома собаки и волка не тем, что волки являются предками собак, а часто происходившим в ходе истории скрещиванием этих двух близких видов (см.: Freedman et al., 2014; Viegas, 2014)

- Практически на этой стадии взаимоотношения человека и собаки находятся в монгольских степях -стаи собак кочуют вместе с людьми, питаясь остатками пищи и иными людскими отходами. Взамен собачьи стаи, отстаивая свою территорию, фактически охраняют стоянки и стада от чужаков и волков. В этой ситуации собака (даже щенок) практически никогда не может выступать животным-компаньоном -несравнимо чаще в этой роли можно увидеть ягненка или козленка, взятого в юрту на первое время после рождения

- Подробнее об этом, а также вообще о ранней истории взаимоотношений свиньи с человеком см. (Ancestors…,1998)

- Впоследствии эта практика была воспринята и в долине Хуанхэ -именно на гадательных костях появляются самые древние из дошедших до нас древнекитайских текстов

- К тому же у кур нет зубов, которые, как мы видели, очень помогают ученым находить ответы на многие вопросы

- Костные останки кур встречаются в Иньсюе значительно чаще, чем кости иных животных -диких или домашних. Это особенно интересно, если учитывать, что курица в это время, вполне вероятно, относилась к числу животных, одомашненных сравнительно недавно

- Автор благодарит за эту информацию видного французского синолога и коллекционера госпожу Ольгу Родель (Olga Rodel)

- Что, к слову говоря, показывает, насколько поздно возникла эта легенда -ведь даже в рацион южных китайцев чай вошел не ранее III-VI вв. н. э. (Крюков и др., 1984. С. 147-148) -а Хуан-ди конфуцианские историографы считали тысячи на три лет древнее. Впрочем, недавно на ст. Тяньлошань (田螺山) близ г. Юйяо в пров. Чжэцзян были, в числе прочего, найдены корни и смола чайного куста, датируемые серединой IV тыс. до н. э. В таком случае историю чая в Китае (да и в мире в целом) придется значительно удлинить (Сунь Гопин, 2009)

- В отличие от Китая, где был одомашнен гусь-сухонос Anser cygnoides, домашние гуси Запада происходят от серого гуся Anser anser

- Дмитриев С. В., Кантор Г М., 2011. Мир под властью четырех империй: сравнительный анализ властных структур и роди международной торговли во II в. н. э.//В потоке научного творчества: К 80-летию акад. В. С. Мясникова. М.: Наука. С. 185-202.

- Крюков М. В., Малявин В. В., Софронов М. В., 1984. Китайский этнос в средние века (VII-XIII вв.). М.: Наука. 335 с.

- Лю Сю-цзе 劉銹傑, 1988. Хань минци тао-лоу 漢明器陶樓 (Миниатюрные глиняные здания эпохи Хань)//Чжунго да байкэ цюаньшу. Цзяньчжу; юаньлинь; чэнши гуйхуа 中國大百科全書。 建築, 園林, 城市規書У (Большая китайская энциклопедия. Строительство, парки, планирование городов). Пекин: Чжунго да байкэ цюаньшу чубань-шэ 中國大百科全書出版社(Большая китайская энциклопедия). C. 195.

- Сунь Гопин 孫國平, 2009. Чжэцзян Юйяо Тяньлошань ичжичу-ту 6000 нянь цянь ды гу ча-шу 浙江餘姚田螺山遺址出土6000年前的古茶樹(Древнее чайное дерево возрастом в 6 тысяч лет выкопано на стоянке Тяньлошань (Юйяо, Чжэцзян)//Нинбо жибао 寧波日報(Нинбоская газета). 10.01. Р. 1.

- Хань-юй да цыдянь 漢語大詞典(Большой словарь китайского языка), 1997/Под ред. Ло Чжуфэна 羅竹風.Со-инь бэнь 縮印本(Издание уменьшенного формата). Шанхай: Хань-юй да цыдянь чубань-шэ 漢語大詞典出版社(Издательство «Большой словарь китайского языка»). Т. 1-3. Р. 7924.

- Юань Цзин 袁靖,2010. Чжунго гудай цзя-ян дуньу ды дуньу каогусюэ яньцзю 中国古代家养动 物的动物考古学研究(Изучение домашних животных древнего Китая с помощью археологии животных)//Ди сы цзи яньцзю 第四纪研究(Поквартальные научные записки) (Quartemary sciences). Т. 30. № 2. Март. С. 298-306.

- Ancestors···, 1998 -Ancestors for the Pigs. Pigs in prehistory/Ed. S. M. Nelson. Pennsilvania: University of Pennsylvania. 146 p.

- Anthony D. W., 2009. The Horse, the Wheel, and Language: How Bronze-Age Riders From the Eurasian Steppes Shaped the Modern World. Princeton: Princeton university Press. 568 p.

- Balon E. K., 1994. Origin and domestication of the wild carp, Cyprinus carpio: from Roman gourmets to the swimming flowers//Aquaculture. № 129. Р. 3^8.

- Balon E. K., 2004. About the oldest domesticates among fishes//Journal of Fish Biology. № 65. Supplement A. Р. 1-27.

- Barber E. J. W., 1992. Prehistoric textiles: the development of cloth in the Neolithic and Bronze Ages with special reference to the Aegean. Princeton: Princeton university Press. 471 p.

- Boessneck J., 1988. Die Tierwelt des Alten Ägypten. München: Verlag C. H. Beck. 198 p.

- Boessneck J., von den Driesch A., Stenberger L., 1979. Eketorp: Befestigung und Siedlung auf Öland/Schweden; Die Fauna. Stockholm: Almqvist & Wiksell. 504 p.

- Bollongino R., Burger J., Powell A., Mashkour M., Vigne J.-D., Thomas M. G., 2012. Modern Taurine Cattle Descended from Small Number of Near-Eastern Founders//Molecular biology and evolution. Vol. 29. Iss. 9. P. 2101-2104.

- Cameron J., 2010. The archaeological textiles from Ban Don Ta Phet in broader perspective//50 Years of Archaeology in Southeast Asia: Essays in Honour of Ian Glover/Eds B. Bellina, E. A. Bacus, O. Pryce, C. Weissman. Bangkok; London: River Books. P. 141-152.

- Cossins D., 2013. Dogs and Human Evolving Together//The Scientist, May 16 . Access mode: http://www.thescientist.com/7articles.view/articleNo/35585/title/Dogs-and-Human-Evolving-Together/. Date of access: 14.05.2015.

- Cucchi T., Hulme-Beaman A., Yuan J., Dobney K., 2011. Early Neolithic pig domestication at Jiahu, Henan Province, China: clues from molar shape analyses using geometric morphometric approaches//Journal of Archaeological Science. № 38. Р. 11-22.

- Ensminger M. E., Parker R. O., 1986. Sheep and Goat Science. Fifth Edition. Danville, Illinois: The Interstate Printers and Publishers Inc. 643 p.

- Faure E., Kitchener A., 2009. An archaeological and historical review of the relationships between felids and people//Anthrozoos. № 22(3). Р. 221-238.

- Flad R. K., Yuan J., Li S., 2007. Zooarcheological evidence for animal domestication in northwest China. Late Quaternary Climate Change and Human Adaptation in Arid China/Eds D. B. Madsen, X. Gao, F. H. Chen. Amsterdam: Elsevier. Р. 167-203.

- Freedman A.H., Gronau I., Schweizer R. M., Ortega-Del Vecchyo D., Han E., P. M., Galaverni M., Fan Zh., Marx P., Lorente-Galdos B. Beale H., Hormozdiari F, C., Squire K., Geffen E., Kusak J., Boyko Si.R., H. Lee C., Tadigotla Siepel Bustamante C. D., Harkins T. T., Nelson S. F., Ostrander E. A., Marques-Bonet T., Wayne R. K., Novembre J., 2014. Genome Sequencing Highlights the Dynamic Early History of Dogs//PLOS Genetics, 16 January . Access mode: http://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1004016. Date of access: 14.05.2015.

- Fuller D. Q., 2006. Agricultural origins and frontiers in South Asia: a working synthesis//Journal of the World Prehistory. № 20. Р. 1-86.

- Germonpréa M., Lazkickova-Galetova M., Sablin M., 2012. Palaeolithic dog skulls at the Gravettian Predmosti site, the Czech Republic//Journal of Archaeological Science. № 39. R 2797-2801.

- Hu Y., Hu S., Wang W., Wu X., Marshall F. B., Chen X., Hou L., Wang C., 2014. Earliest evidence for commensal processes of cat domestication//Proceedings of National Academy of Sciences of the United States of America. № 111. R 116-120.

- Kuhn D., 1984. Tracing a Chinese Legend: In Search of the Identity of the First Sericulturalist//T’oung Pao. № 70. R 213-245.

- Larson G., Burger J., 2013. A population genetic theory of animal domestication//Trends in Genetic. № 29. R 197-205.

- Larson G., Fuller D. Q., 2014. The Evolution of Animal Domestication//Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics. № 66. P. 115-136.

- LuffR., 2000. Ducks//Cambridge World History of Food/Eds K. F. Kiple, K. C. Ornelas. Cambridge: Cambridge university Press. P. 517-524.

- McTavish E. J., Decker J. E., Schnabel R. D., Taylor J. F., Hillis D. M., 2013. New World cattle show ancestry from multiple independent domestication events//PNAS USA. February 21. Vol. 110 (15). P. 1398-1406.

- Muthesius А., 2003. Silk in the Medieval World//The Cambridge History of Western Textiles. Vol. 1/Ed. D. Jenkins. Cambridge: Cambridge University Press. P. 325-354.

- Naderi, S., Rezaei H.-R., Pompanon F., Blum M. G. B., Negrini R., Naghash H.-R., Balkiz Ö., Mashkour M., Gaggiotti O. E., Ajmone-Marsan P., Kence A., Vigne J.-D., Taberlet P, 2008. The goat domestication process inferred from large-scale mitochondrial DNA analysis of wild and domestic individuals//PNAS USA. November 18. Vol. 105 (46). R 17659-17664.

- Nakajima T., Nakajima M., Yamazaki T., 2010. Evidence for fish cultivation during the Yayoi Period in western Japan//International Journal of Osteoarchaeology. № 20. R 127-134.

- Nakajima T., Nakajima M., Mizuno T., Sun G. P., He S. P., Liu H. Z., 2012. On the pharyngeal tooth remains of crucian and commoncarp from the Neolithic Tianluoshan site, Zhejiang Province, China, with remarks on the relationship between freshwater fishing and rice cultivation in the Neolithic Age//International Journal of Osteoarchaeology. № 22. R 294-304.

- Normile D., 2009. Sequencing 40 Silkworm Genomes Unravels History of Cultivation//Science. Vol. 325. P. 1058-1059.

- Outram A. K., Stear N. A., Bendrey R., Olsen S., Kasparov A., Zaibert V., Thorpe N., Evershed R. P., 2009. The Earliest Horse Harnessing and Milking//Science. 6 March. Vol. 323. № 5919. R 1332-1335.

- Serjeantson D., 2002. Goose husbandry in Medieval England, and the problem of ageing goose bones//Acta zoologica cracoviensia. № 45 (special issue). 29 November. P. 39-54.

- Thalmann O., Shapiro B., Cui P., Schuenemann V. J., Sawyer S. K., Greenfield D. L., Germonpré M. B., Sablin M. V., Lôpez-GirâldezF., Domingo-RouraX., NapieralaH., Uerpmann H.-P., Loponte D. M., Acosta A. A., Giemsch L., Schmitz, R. W., Worthington B., Buikstra J. E., Druzhkova A. S., Graphodatsky A. S., Ovodov N. D., Wahlberg N., Freedman A. H., Schweizer R. M., Koepfli K.-P., Leonard J. A., MeyerM., Krause J., Pääbo S., Green R. E., Wayne R. K., 2013. Complete Mitochondrial Genomes of Ancient Canids Suggest a European Origin of Domestic Dogs//Science. Vol. 342. № 6160. 15 November. P. 871-874.

- Trut L. N., 1999. Early canid domestication: the farm-fox experiment//American Scientist. № 87. R 160-169.

- Viegas J., 2011. Prehistoric dog found with mammoth bone in mouth//Discovery News. October 7. . Access mode: http://news.discovery.com/animals/zoo-animals/paleolithicdogs-111007.htm). Date of access: 14.05.2015.

- Viegas J., 2014. Dogs Not as Close Kin to Wolves as Thought//Discovery News. January 16. . Access mode: http://news.discovery.com/animals/pets/dogs-not-as-close-kin-to-wolvesas-thought-140116.htm). Date of access: 14.05.2015.

- Vigne J.-D., BrioisF., Zazzo A., Willcox G., Cucchi T., Thiébault S., Carrère I., Franel Y., Touquet R., Martin A., Moreau C., Comby M., Guilaine J., 2012. First wave of cultivators spread to Cyprus at least 10,600 y ago//PNAS USA. Vol. 109. R 8445-8449.

- Winblad U., Kilama W., 1985. Sanitation without water. Hong Kong: Macmillan Press. 133 p.

- Zhang H., Paijmans J. L., Chang F., Wu X., Lei C., Yang X., Brdley D. Orlando L., O’Connor T., HofreüerM., 2013. Morphological and genetic evidence for early Holocene cattle management in northeastern China//Nature Communications. Vol. 4. P. 2755.