Доминирующие инфекционные болезни животных и птиц на территории Омской области и роль дезинфекции в системе мер профилактики

Автор: Красиков А.П., Зуев А.В.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Ветеринария и зоотехния

Статья в выпуске: 1 (33), 2019 года.

Бесплатный доступ

Анализируется эпизоотическая ситуация по основным инфекционным болезням разных видов сельскохозяйственных животных и птиц на территории Омской области за 2000-2016 гг. Определены показатели многолетней заболеваемости, летальности; коэффициент очаговости, индекс эпизоотичности и доверительного интервала. Исследованы и систематизированы нозологическая структура и применение дезинфекции в системе борьбы с инфекционными болезнями и мер профилактики. Инфекционная патология представлена 20 болезнями с наложением карантина и ограничительных мероприятий, из них бактериальной - 11 (50%), вирусной - 9 (45%), хламидийной - 1 (5%) этиологии. В нозологическом профиле первое место занимает инфекционная анемия лошадей (26,60%); второе - бешенство (20,74%); пастереллез, бруцеллез, листериоз, орнитоз, грипп птиц в порядке убывания (с 5,85 до 2,93%) находятся на третьем месте; на долю остальных болезней приходится от 2,66 до 0,27%. Установлено, что на инфекционные болезни бактериальной и вирусной этиологии исследуется ежегодно более 3,1-3,9 млн голов разных видов животных и птиц, при этом уровень реагирующих голов не превышает 1,23-1,75% от числа исследованных...

Дезинфицирующие средства, нозологический профиль, паразито-хозяинные отношения

Короткий адрес: https://sciup.org/142220519

IDR: 142220519 | УДК: 619:616.98:615:614.4

Текст научной статьи Доминирующие инфекционные болезни животных и птиц на территории Омской области и роль дезинфекции в системе мер профилактики

Приоритетной задачей современной ветеринарной медицины является изучение распространенности бактериальных и вирусных инфекций среди сельскохозяйственных животных и птиц. Поэтому совершенствование системы профилактических и противо-эпизоотических мероприятий остается крайне актуальным [1-4; 7; 9-11].

Огромное значение имеет ретроспективный анализ региональной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням, данные которого служат базовой информацией для управления эпизоотическим процессом путем разработки и внедрения эффективных противоэпизоотических мероприятий [1-3; 13-15].

Эпизоотический процесс является сложным биологическим процессом паразито-хозяинных отношений на популяционной основе, на которые разнообразно влияют условия социальной и биологической экологии в конкретной природно-хозяйственной зоне. Поэтому противоэпизоотические мероприятия следует разрабатывать с учетом знаний многолетнего эпизоотического процесса по каждой инфекционной болезни отдельно и на конкретной территории в условиях карантина и ограничительных мероприятий. Для эффективного развития животноводства создаются определенные экосистемы, в которых возрастает прессинг условно-патогенной микрофлоры на организм сельскохозяйственных животных и птиц. Взаимодействия между макроорганизмом и условно-патогенными микроорганизмами при снижении его естественной резистентности перерастают из симбиотических в антагонистические, в результате чего увеличивается количество больных животных [6-8; 19].

Для проведения качественной обработки объектов ветеринарного надзора необходимо применять эффективные химические инактивирующие вещества и дезинфицирующие средства, отвечающие современным требованиям [16-18].

Цель исследования - комплексно проанализировать региональные особенности доминирующих бактериальных и вирусных инфекционных болезней сельскохозяйственных животных разных видов и птиц на территории Омской области для оптимизации системы профилактических и противоэпизоотических мероприятий.

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи:

-

1. Изучить нозологический профиль доминирующих инфекционных болезней бактериальной и вирусной этиологии сельскохозяйственных животных и птиц на территории Омской области.

-

2. Определить таксономическую характеристику возбудителей бактериальных и вирусных болезней на изучаемой территории, выявить ведущие этиологические агенты, их количественный и качественный спектр в многолетнем аспекте.

-

3. Установить на основании метода ретроспективного анализа интенсивность и экстенсивность показателей заболеваемости сельскохозяйственных животных и птиц, оценить напряженность эпизоотической обстановки по индексу эпизоотичности.

-

4. Измерить динамику линий – тренда однонаправленной тенденции многолетнего изменения интенсивности неблагополучных пунктов при различных инфекционных болезнях сельскохозяйственных животных и птиц.

-

5. Верифицировать территориальную распространенность и временные границы эпизоотического проявления бактериальных и вирусных инфекционных болезней в Омском регионе.

-

6. Дать сравнительную оценку бактериологического контроля качества профилактической дезинфекции на ветеринарно-санитарных объектах после применения различных дезинфицирующих средств в сравнительном аспекте.

Материалы и методы

Объектами исследования были различные виды сельскохозяйственных животных (лошади, крупный рогатый скот, свиньи, мелкий рогатый скот) и птиц с бактериальными и вирусными болезнями, зарегистрированные на территории Омской области с 2000 по 2016 г. В исследовании были использованы официальные статистические данные о заразных болезнях (форма № 1-ВЕТ, № 1-ВЕТ-А), хранящиеся в бюджетном учреждении «Исторический архив Омской области» Главного управления ветеринарии Омской области. Категориями анализа явились дезинфицирующие средства, разрешенные для применения в хозяйствах Омской области, и данные лабораторных исследований контроля качества профилактической дезинфекции за 2007–2016 гг., полученные в «Омской областной ветеринарной лаборатории». Данные о численности поголовья сельскохозяйственных животных и птиц представлены Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Омской области. Учитывали количество выявленных неблагополучных пунктов, число заболевших и погибших животных с указанием точной локализации эпизоотического очага. Осуществляли сравнительную оценку эпизоотической ситуации по альтернативно-вариационным интенсивным и экстенсивным показателям: удельному весу (%), заболеваемости на 100 тыс. голов (0/ 0000 ), летальности, коэффициенту очаговости (КО), индексу эпизоотичности (ИЭ), доверительному интервалу (ДИ) с вероятностью 95%. Достоверность различий среднемноголетних показателей оценивали с помощью t-критерия Стьюдента – Фишера (вероятность 95%, p ≤ 0,05 и выше). При статистической обработке данных использованы программы Microsoft Office Excel® 2010 и BioStat® в соответствии с общепринятыми методическими указаниями [5; 6; 12; 13].

Результаты и их обсуждение

Систематизированы данные ветеринарной отчетности за 17 лет по доминирующим инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в Омской области, которые сделаны более доступными для эпизоотологического анализа и дальнейшей модернизации. Установлено, что в годы исследования многие административные районы области в той или иной степени были неблагополучны по различным бактериальным и вирусным болезням. Ретроспективный анализ показал, что на территории области сформировались и функционируют паразитарные системы бактериальной и вирусной этиологии, которые представлены 20 нозологическими формами с наложением карантина, из них 10 (50%) бактериальной, 9 (45%) вирусной и 1 (5%) хламидийной этиологии. Удельный вес антропозоонозных и зоонозных инфекционных болезней – 10 (50%) каждой. Источником возбудителя являются домашние и дикие животные. Природно-очаговыми болезнями являются 5 (25%). По способу передачи возбудителей большинство инфекционных болезней относится к алиментарным – 16 (80%), респираторным – 10 (50%), трансмиссивным – 5 (25%), контактным (через наружные покровы) – 7 (35%). Полученные результаты отражены в (табл. 1). Приведенная классификация позволяет наглядно определить параметры отдельной нозологической формы и дает возможность обеспечить наиболее эффективное планирование противоэпизоотических мероприятий.

Бактериальные и вирусные болезни лошадей

За весь период карантин на бруцеллез у лошадей был зарегистрирован в 2016 г. в населенном пункте (0,79%) где одна лошадь заболела (0,03%) и одна погибла (3,70%). Показатель летальности 100%, заболеваемости и смертности 0,0220/ 0000 , (95% ДИ = –0,0013 ± 0,00390/ 0000 ), КО = 1,00, ИЭ = 0,06.

Сложная эпизоотическая обстановка в Омской области была по инфекционной анемии лошадей (ИНАН). Болезнь зарегистрирована в 2004–2005 гг., а затем ежегодно, с 2008 по 2016 г., отмечалась в 100 (78,74%) неблагополучных пунктах, где заболело 3343 (99,17%) лошадей. ИНАН была распространена в районах южной лесостепи: Азовском, Исилькульском, Калачинском, Кормиловском, Марьяновском, Москален-ском, Омском и зоне северной лесостепи: Горьковском, Колосовском, Муромцевском, Называевском, Нижнеомском районах. За исследуемый период динамика показателей эпизоотического процесса позволила установить снижение заболеваемости, самый высокой она была в 2006 г. (8,2480/ 0000 ), затем к концу исследуемого периода снизилась до 0,0890/ 0000 . При этом среднегодовой показатель заболеваемости составил 4,110 ± 0,8510/ 0000 , p < 0,001, (95% ДИ = 2,442 ± 5,7780/ 0000 ), КО = 55,37 ± 54,15, p < 0,10, ИЭ = 0,65, Данные о смертности и летальности отсутствовали.

Ринопневмония лошадей была зарегистрирована в 2011 г. в (0,79%) неблагополучном пункте, где заболела одна (0,03%) и погибла одна (3,70%) голова. Интенсивность проявления болезни была менее напряженной: показатель заболеваемости 0,0240/ 0000 , (95% ДИ = –0,0013 ± 0,00410/ 0000 ) и летальности 100%, КО = 1,00, ИЭ = 0,06.

Бешенство у лошадей было установлено в период с 2003 по 2005 гг., в 2007, 2008, 2010, 2011 гг., а также в 2014 и 2015 гг. в Большереченском, Горьковском, Знаменском, Колосовском, Кормиловском, Называевском, Павлоградском, Полтавском, Тарском, Черлакском районах в 22 (17,32%) неблагополучных пунктах, где заболело 22 (0,68%) и погибло 22 (81,48%) головы. Среднегодовой показатель заболеваемости составил 0,026 ± 0,0100/ 0000 p < 0,01, (95% ДИ = 0,006 ± 0,0460/ 0000 ), КО = 0,47 ± 0,12, p < 0,01 при 100% летальности (ИЭ = 0,53). Бешенство в области продолжает наносить коневодству значительный экономический ущерб.

Отмечен единичный (0,79%) случай возникновения пастереллеза у лошадей в 2011 г. с наложением карантина, где заболела одна (0,03%) и погибла одна (3,70%) голова. При этом показатель заболеваемости составил 0,0240/ 0000 , (95% ДИ = –0,001 ± 0,0040/ 0000 ), летальности 100%, КО = 1,00, ИЭ = 0,06.

В 2010 г. было выявлено 2 (1,57%) случая сибирской язвы у лошадей в Тюкалин-ском районе, повлекшие за собой гибель людей. Заболело (0,06%) и погибло 2 (7,41%) лошади при показателе заболеваемости 0,0480/ 0000 , (95% ДИ = –0,0027 ± 0,00840/ 0000 ), летальности 100%, КО = 1,00, ИЭ = 0,06. Своевременное проведение ветеринарной службой комплекса противоэпизоотических мероприятий позволило локализовать эпизоотические очаги сибирской язвы.

Бактериальные и вирусные болезни крупного рогатого скота

Территория Омской области с 2000 по 2006 г. была благополучна по бруцеллезу, с 2007 г., за исключением 2012 г., бруцеллез крупного рогатого скота регистрировался ежегодно в общественном и частном секторах в Исилькульском, Тюкалинском, Му-ромцевском, Нижнеомском, Шербакульском районах. Всего за исследуемый период выявлено 13 (7,74%) неблагополучных пунктов, при этом заболело 905 (2,69%) голов крупного рогатого скота при среднегодовом показателе заболеваемости 0,10 ± О,О3о/оооо, p < о,оо1, (95% ДИ = о,о3 ± о,17о/оооо), КО = 16,1о ± 6,65, p < 0,05, ИЭ = о,53. Бруцеллез протекал с выраженной клинической картиной и был подтвержден лабораторными методами исследований.

Туберкулез - хроническая инфекция, регистрировался при аллергической диагностике в 10 (5,95%) неблагополучных пунктах в 2003, 2005, 2006, 2008, 2о13, 2о14, 2о16 гг. в Горьковском, Исилькульском, Колосовском, Муромцевском, Одесском, Оконешни-ковском, Таврическом районах области. При этом заболело 1195 (3,55%) голов крупного рогатого скота. Среднегодовая заболеваемость была 0,14 ± о,о4о/оооо, p < о,оо1, (95% ДИ = о,о6 ± о,23о/ оооо ), КО = 29,59 ± 2о,38, p < 0,1, ИЭ = 0,41. Все положительно реагирующие животные были сданы на мясоперерабатывающие предприятия.

Для лептоспироза крупного рогатого скота выявлена тенденция к увеличению уровня экстенсивности эпизоотического процесса и широкой инфицированности без клинических признаков проявления. Болезнь регистрировалась в 2003, 2009, 2013 и 2о16 гг. на территориях степной и северной лесостепной зон в Муромцевском, Нововаршавском и Русско-Полянском административных районах. При этом в восьми (4,76%) неблагополучных пунктах заболело 1345 (4,00%) голов. Среднегодовой показатель заболеваемости составил 0,18 ± о,о8о/оооо, p < 0,001, (95% ДИ = о,о3 ± о,33о/оооо), КО = 23,33 ± 13,85, p < 0,1, ИЭ = 0,24. Животные-лептоспироносители были изолированы и подвергнуты лечению с последующей иммунизацией.

Листериоз в 2002 г. установлен в трех неблагополучных пунктах Азовского, Большереченского, Калачинского районов, а в 2009 г. был выявлен еще один неблагополучный пункт в Полтавском районе. За исследуемый период в четырех (2,38%) неблагополучных пунктах заболело 44 (0,13%) и погибла одна (0,36%) голова крупного рогатого скота. Среднегодовой показатель заболеваемости был равен 0,004 ± о,оо5о/ оооо , p < о,1, (95% ДИ = —о,оо3 ± о,о1о/оооо), КО = о,9о ± о,84, p < 0,1, летальность составила 2,27%, ИЭ = 0,12. Листериоз проявлялся с выраженными клиническими признаками и в скрытой форме носительства.

Наибольшее распространение получил пастереллез в 2003, 2005 гг., а затем регистрировался ежегодно с 2009 по 2016 г. Он был обнаружен в 22 (13,10%) неблагополучных пунктах в Азовском, Большереченском, Большеуковском, Горьковском, Исиль-кульском, Калачинском, Кормиловском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Муромцевском, Называевском, Нововаршавском, Оконешниковском, Омском, Павлоградском, Полтавском, Русско-Полянском, Саргатском, Таврическом, Тюкалинском, Черлакском районах. За исследуемый период заболело 172 (0,51%) и погибло 44 (15,83%) головы крупного рогатого скота, при этом в большинстве случаев инфекция протекала с летальностью: от 6,35% до 100%. Среднегодовой показатель заболеваемости составил 0,016 ± о,оЮ% ооо , p < о,1, (95% ДИ = —о,оо4 ± о,о37о/ оооо ), КО = 5,о5 ± 3,67, p < 0,1, ИЭ = 0,47. Заболевание сопровождалось высокими показателями проявления эпизоотического процесса. В Омской области пастереллез, как факторная инфекция, носил сезонный характер и проявлялся в весенне-летний период.

Эмфизематозный карбункул (эмкар) среди поголовья крупного рогатого скота регистрировали у молодняка в 2002 и 2006 гг. в Большереченском, Колосовском, Одесском, Тарском районах, в четырех (2,38%) неблагополучных пунктах, где заболело 13 (0,04%) и погибло 11 (3,96%) голов крупного рогатого скота. Среднегодовой показа- тель заболеваемости равен 0,0014 ± О,ОО12о/оооо, p < 0,1 (95% ДИ = -0,001 ± О,ОО4о/оооо), КО = 0,38 ± 0,32, p < 0,1 при летальности 84,62%, ИЭ = 0,12. Вспышки болезни наблюдались чаще осенью. Динамика количества неблагополучных пунктов по числу заболевших и погибших животных имеет тенденцию к снижению.

За анализируемый период вспышка сибирской язвы среди крупного рогатого скота регистрировалась однажды в 2003 г. в Таврическом районе, где был выявлен один (0,60%) неблагополучный пункт, заболела (0,003%) и погибла одна (0,36%) голова, при этом летальность составляла 100%. Среднегодовой показатель заболеваемости был О,ОО1о/ оооо , (95% ДИ = -0,0001 ± О,ООО3О/ оооо ), КО = 1,00, ИЭ = 0,06. Оздоровлению крупного рогатого скота от данной болезни в основном способствовала вакцинопрофи-лактика.

Некробактериоз выявлен в 2001, 2012, и 2016 гг. в семи (4,17%) неблагополучных пунктах в Колосовском, Кормиловском, Называевском, Нововаршавском, Омском, Рус-ско-Полянском, Седельниковском районах, где заболело 158 (0,47%) голов крупного рогатого скота. При среднегодовом показателе заболеваемости 0,013 ± О,О1ОО/ оооо , p < 0,1, (95% ДИ = -0,011 ± О,О37О/ оооо ), КО = 2,57 ± 2,22, p < 0,1, ИЭ = 0,18.

Ограничения на сальмонеллез у крупного рогатого скота были установлены в Горьковском, Русско-Полянском районах в 2003, 2012 гг., в четырех (2,3 8%) неблагополучных пунктах, где заболело 18 (0,05%) и погибло 9 (3,24%) голов. Среднегодовой показатель заболеваемости составил 0,0016 ± О,ОО14о/оооо, p < 0,1, (95% ДИ = -0,0011 ± о,оо43о/ оооо ), КО = о,43 ± о,33, p < 0,1, ИЭ = о,12. Показатель летальности варьировал от 43,75 до 100%. Сальмонеллез проявлялся в форме носительства у взрослого поголовья и эпизоотических вспышек с выраженными клиническими признаками у молодняка.

Эшерихиоз (колибактериоз) как факторная инфекция среди молодняка крупного рогатого скота регистрировался в виде единичных случаев с наложением ограничений в 2003 и 2004 гг. в трех (1,79%) неблагополучных пунктах Колосовского и Полтавского районов, где заболело 20 (0,06%) и погибло 13 (4,68%) голов. Среднегодовой показатель заболеваемости составил 0,0018 ± О,ОО12о/оооо, p < 0,1, (95% ДИ = -0,0006 ± О,ОО41О/ оооо ), КО = 0,85 ± 0,60, p < 0,1, ИЭ = 0,12 при летальности от 36,36 до 100%.

В целом по Омской области эпизоотическая обстановка по заболеванию крупного рогатого скота бешенством оставалась сложной. Бешенство за исследуемый период регистрировалось ежегодно с 2002 по 2016 г., за исключением 2014 г. Сложная обстановка по бешенству в процентном отношении складывалась в населенных пунктах следующих административных районов: в Большереченском (9,84%), Большеуковском (4,92%), Горьковском (1,64%), Исилькульском (1,64%), Калачинском (3,28%), Колосов-ском (3,28%), Кормиловском (3,28%), Крутинском (1,64%), Любинском (1,64%), Марь-яновском (1,64%), Москаленском (1,64%), Муромцевском (3,28%), Называевском (6,56%), Нижнеомском (4,92%), Нововаршавском (1,64%), Одесском (6,56%), Оконеш-никовском (6,56%), Павлоградском (4,92%), Полтавском (1,64%), Русско-Полянском (4,92%), Саргатском (3,28%), Таврическом (6,56%), Тарском (1,64%), Тевризском (3,28%), Тюкалинском (3,28%), Черлакском (3,28%), Шербакульском (3,28%). Отмечено увеличение количества неблагополучных пунктов до 78 (46,43%), при этом заболело 93 (0,28%) и погибло 93 (33,45%) головы при среднегодовом показателе заболеваемости 0,010 ± О,ОО2О/ оооо , p < 0,01, (95% ДИ = 0,006 ± О,О14О/ оооо ), КО = 0,93 ± 0,13, p < 0,01 и 100% летальности (ИЭ = 0,82).

Инфекционный ринотрахеит - пустулезный вульвовагинит (ИРТ - ПВ) крупного рогатого скота был зарегистрирован в 2009, 2010 и 2012 гг. Выявлен за исследованный период в семи (4,17%) неблагополучных пунктах, расположенных в Кормиловском,

Омском, Полтавском и Таврическом районах области, где заболело 86 (0,26%) голов, погибло 43 (15,47%) головы. Среднегодовой показатель заболеваемости был 0,011 ± О,ОО8О /оооо , p < 0,1, (95% ДИ = -0,005 ± О,О27О/ оооо ), КО = 2,14 ± 1,18, p < 0,1, ИЭ = 0,18. Летальность варьировала от 30,65 до 100%.

Парагрипп-3 (ПГ-3) крупного рогатого скота был установлен в 2004 и 2012-2013 гг. в Муромцевском и Омском районах, в семи (4,17%) неблагополучных пунктах, в которых заболело 10 (0,03%), погибло 63 (22,66%) головы. Среднегодовой показатель заболеваемости составил 0,008 ± о,оо5о /оооо , p < 0,1, (95% ДИ = -0,0016 ± О,О18О/ оооо ), КО = 1,75 ± 1,08, p < 0,1 при летальности 100%, ИЭ = 0,18.

Наиболее сложная ситуация наблюдается по лейкозу крупного рогатого скота. За период с 2000 по 2016 г. диагноз подтвержден у 29 590 (87,93%) голов. С 1995 г. количество неблагополучных пунктов снизилось на 90%, с 20 до 2 в Горьковском и Исиль-кульском районах области. В течение 17 лет не было выявлено новых очагов лейкоза крупного рогатого скота на территории Омской области. Среднегодовой показатель заболеваемости 2,96 ± О,64о/ оооо , p < 0,01, (95% ДИ = 1,71 ± 4,22о/ оооо ).

Бактериальные и вирусные болезни свиней

В 2002 и 2003 гг. был наложен карантин свиней против колибактериоза в двух (7,69%) населенных пунктах Омской области, где заболело три (0,38%) головы. Показатель заболеваемости был 0,00032 ± О,ООО2о/оооо, p < 0,10, (95% ДИ = -0,0001 ± О,ООО8О/ оооо ), КО = 0,18 ± 0,13, p < 0,01, ИЭ = 0,12.

Лептоспироз среди свинопоголовья регистрировался в 2002 г. в Омском районе в одном (3,85%) населенном пункте, где заболело 43 (5,41%) головы. Показатель заболеваемости составил 0,0048 ± О,ОО75О/ оооо , p < 0,01, (95% ДИ = -0,0046 ± О,О143О/ оооо ), КО = 43,0, ИЭ = 0,06.

Листериоз свиней проявлялся в форме носительства и в отдельных случаях с клиническими признаками в Любинском, Муромцевском, Нововаршавском, Одесском, Оконешниковском, Тарском районах. За период наблюдения листериоз регистрировали ежегодно с 2000 по 2003 г., а затем в 2007 г. в восьми (30,77%) населенных пунктах, где заболело 604 (75,97%) и погибло 402 (81,71%) головы свиней при показателе заболеваемости 0,065 ± О,О39О/ оооо , p < 0,10, (95% ДИ = -0,012 ± О,142о/ оооо ), КО = 71,40 ± 32,44, p < 0,01, ИЭ = 0,29. Инфекция приносит значительный убыток отрасли в связи с летальностью от 8,26 до 100%. Клинически листериоз проявлялся параличами и абортами свиноматок.

Сальмонеллез отмечали в форме носительства у взрослого поголовья свиней, одна (3,85%) эпизоотическая вспышка с наложением карантина наблюдалась в 2004 г. Заболело 20 (2,52%) и погибло 20 (4,07%) голов. Показатель заболеваемости составил О,О34О/ оооо , (95% ДИ = -0,002 ± О,О6ОО/ оооо ), а летальности - 100%, КО = 20,0, ИЭ = 0,06.

Пастереллез в свиноводстве был зарегистрирован в 2002, 2004, 2005, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014 гг. в 11 (42,31%) населенных пунктах, где заболело 120 (15,09%) и погибло 68 (13,82%) голов в Большеуковском, Седельниковском районах, при показателе заболеваемости 0,013 ± О,ОО6О/ оооо , p < 0,01, (95% ДИ = 0,0004 ± О,О25О/ оооо ), ИЭ = 0,47. Наибольшая заболеваемость отмечена в осенне-зимний период. Динамика эпизоотического процесса при пастереллезе характеризуется активизацией с наиболее высокими показателями заболеваемости - о,о92о/ оооо, летальность 100%, увеличение КО = 5,45 ± 4,63, p < 0,10. Болезнь сопровождалась лихорадкой, расстройствами функции желудочно-кишечного тракта и проявлением красных пятен на коже.

Анализ эпизоотической ситуации показал, что за исследуемый период бешенство свиней было зарегистрировано в 2002 и 2004 гг. в Большереченском районе в двух

(7,69%) населенных пунктах, где заболело 2 (0,25%) и погибло 2 (0,41%) головы. Показатель заболеваемости 0,00021 ± О,ООО23о/ оооо , p < 0,10, (95% ДИ = -0,0002 ± О,ООО1о/оооо), летальность составила 100%, КО = 1,00, ИЭ = 0,12.

При репродуктивно-респираторном синдроме свиней на хозяйство был наложен карантин в 2016 г. в Омском районе. В одном (3,85%) населенном пункте заболело три (0,38%) головы. Показатель заболеваемости был 0,005о/оооо, (95% ДИ = -0,0003 ± О,ООО9О/ оооо ), КО = 3,00, ИЭ = 0,06.

Бактериальные и вирусные болезни мелкого рогатого скота

Бруцеллез мелкого рогатого скота регистрировали с 2008 по 2010 г. в 10 (50%) неблагополучных пунктах, где заболело 289 (94,14%) голов, при показателе заболеваемости 0,17 ± О,1ОО/ оооо , p < 0,10, (95% ДИ = -0,02 ± О,22о/ оооо ), КО = 5,6 ± 4,00, p < 0,10, ИЭ = 0,17. Динамика числа неблагополучных пунктов, количества заболевших и погибших животных имеет тенденцию к снижению. У заболевших бруцеллезом животных в ряде случает наблюдалась клиника (аборты и мертворожденные).

Вспышки бешенства отмечали в 2004, 2007, 2009, 2011, 2014 гг. в Азовском, Большереченском, Называевском, Одесском, Павлоградском, Полтавском, Саргатском районах, где выявлено 9 (45%) неблагополучных пунктов. При этом заболело 9 (2,93%) и погибло 9 (50%) голов. Показатель заболеваемости равен 0,0510/0000, (95% ДИ = -0,0003 ± О,ОО57О/ оооо ), КО = 9,00, а летальности 100%, ИЭ = 0,29.

Контагиозный пустулезный дерматит (пустулезный дерматит) был выявлен в Омском районе в 2009 г., в одном (5%) населенном пункте, где заболело 9 (2,93%) и погибло 9 (50%) голов, с показателями заболеваемости 0,51о/ оооо и летальности 100%, КО = 9,0, ИЭ = о,1.

Бактериальные и вирусные болезни птиц

Листериоз с поражением центральной нервной системы в 2002 г. наблюдали в одном (2,86%) населенном пункте Азовского района, где заболело 5 (0,30%) голов птицы. Показатель заболеваемости был 0,001о/ оооо , КО = 5,оо, ИЭ = о,о6.

Орнитоз за исследуемый период с 2009 по 2012 г. и в 2014, 2016 гг. регистрировали 17 раз (48,57%) в административных районах г. Омска: в Кировском - 2 (11,76%), Ленинском - 4 (23,53%), Октябрьском - 5 (29,41%), Советском - 3 (17,65%), Центральном - 3 (17,65%). Заболело 83 головы (4,94%) и погибло 36 (2,21%) голов. Заболеваемость в среднем достигла значения 0,005 ± о,оо1о/ оооо , p < о,о1, (95% ДИ = -о,ооо3 ± о,оо18о/ оооо ), КО = 2,22 ± 1,87, p < 0,10, ИЭ = 0,35. Показатель летальности составлял от 21,21 до 100%. В этот период происходило усиление напряженности эпизоотической ситуации (до настоящего времени).

Пастереллез был отмечен в 2011, 2012, 2014 гг. в трех (8,57%) неблагополучных пунктах Азовского, Любинского районов, где в разное время заболела 21 (1,25%) и погибла 21 (1,29%) голова, при показателе заболеваемости 0,0001 ± О,ООО2О/ оооо , p < 0,10, (95% ДИ = -0,0003 ± О,ООО6О/ о°оо ), КО = 3,84 ± 1,00, p < 0,001 и летальности 100%, ИЭ = 0,18.

Грипп птиц был выявлен в 2005 и 2006 гг. в 14 (40%) населенных пунктах, где заболела 1571 (93,51%) и погибла 1571 (96,50%) голова. Среди инфекционных заболеваний грипп птиц занимает ведущее место. Показатель заболеваемости составил 0,018 ± О,О13О/ оооо , p < 0,10, (95% ДИ = -0,06 ± О,О9О/ оооо ), КО = 12,02 ± 70,33, p < 0,10 при 100% летальности (ИЭ = 0,12). Впервые вспышка заболевания гриппом птиц была зарегистрирована на территории Омской области 25 июля 2005 г. на озерах Саргатского района среди дикой водоплавающей птицы. В дальнейшем болезнь распространилась на домашнюю птицу в 14 районах области (Азовском, Большереченском, Исилькульском, Любинском, Марьяновском, Москаленском, Одесском, Оконешниковском, Омском,

Русско-Полянском, Саргатском, Таврическом, Тюкалинском, Шербакульском). С 13 августа 2005 г. ветеринарными специалистами проводилось отчуждение и уничтожение птицепоголовья, находящегося в личных подворьях граждан. В 2006 г. грипп птиц был зарегистрирован всего в 6 неблагополучных пунктах (Азовском, Полтавском, Называевском, Нововаршавском, Таврическом, Тюкалинском). Впервые с 2005 г. в Омской области была проведена вакцинация всего поголовья в частном секторе против гриппа птиц. Всего иммунизировано 2 млн 712,6 тыс. голов птицы, параллельно проведена ревакцинация (190,0 тыс. голов). Это позволило купировать инфекцию в начальной стадии ее развития и не дать ей распространиться.

Таблица 1 Таксономическая систематизация и классификация доминирующих болезней животных и птиц, регистрируемых на территории Омской области с 2000 по 2016 г.

|

№ п/п |

Нозологическая форма |

те s d> kJ s к |

те S ю о со S к |

8 1О со к |

S 5 О Г 1 S ° еч = чо н й U S о & Рн к |

S ч а о |

U 2 Й 2 к |

со и |

U )S 2 Й 5 |

||

|

1 |

Бешенство |

НП (Р) |

Кт (За) |

В |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

– |

|

2 |

Бруцеллез |

А (НП) |

Кт (За) |

Б |

+ |

+ |

+ |

+ |

– |

+ |

– |

|

3 |

ИРТ-ПВ |

Р |

К (З) |

В |

+ |

+ |

– |

+ |

– |

– |

– |

|

4 |

Колибактериоз |

А (Р) |

К (З) |

Б |

– |

– |

– |

+ |

+ |

– |

– |

|

5 |

Лейкоз |

А (Р, Т, НП) |

К (З) |

В |

– |

+ |

– |

+ |

– |

– |

– |

|

6 |

Лептоспироз |

А (НП) |

Кт (За) |

Б |

– |

+ |

– |

+ |

+ |

– |

– |

|

7 |

Листериоз |

А (Т, НП) |

Кт (За) |

Б |

– |

+ |

– |

+ |

+ |

– |

+ |

|

8 |

Некробактериоз |

А (НП) |

Кт (За) |

Б |

– |

+ |

– |

+ |

– |

– |

– |

|

9 |

Парагрипп-3 |

Р |

К (З) |

В |

– |

+ |

– |

+ |

– |

– |

– |

|

10 |

Сальмонеллез |

А (Р) |

Кт (За) |

Б |

– |

+ |

– |

+ |

+ |

– |

– |

|

11 |

Пастереллез |

Р (А) |

Кт (З) |

Б |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

– |

+ |

|

12 |

Туберкулез |

Р (А) |

К (За) |

Б |

+ |

+ |

– |

+ |

– |

– |

– |

|

13 |

Сибирская язва |

А (Б, Т, Г) |

Кт (За) |

Б |

+ |

+ |

+ |

+ |

– |

– |

– |

|

14 |

Эмкар |

А (НП) |

Кт (З) |

Б |

– |

+ |

– |

+ |

– |

– |

– |

|

15 |

ИНАН |

Т (А) |

К (З) |

В |

– |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

|

16 |

Ринопневмония |

Р (А) |

К (З) |

В |

– |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

|

17 |

РРСС |

Р |

К (З) |

В |

+ |

+ |

– |

– |

+ |

– |

– |

|

18 |

Грипп птиц |

А (Р) |

К (З) |

В |

+ |

+ |

– |

– |

– |

– |

+ |

|

19 |

Орнитоз |

А (Р, Т) |

Кт (За) |

Хл |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

|

20 |

Пустулезный дерматит |

А |

Кт (За) |

В |

– |

– |

– |

– |

– |

+ |

– |

Примечание. Основные и дополнительные пути заражения: А – алиментарный; Р – респираторный; Т – трансмиссивный; НП – через наружные покровы (без участия переносчиков). Источники возбудителя: К – домашние животные (ктенонозы); Кт – домашние и дикие животные (ктенотерионозы); З – зоонозы; За – зооантропонозы; этиологическая природа возбудителя: Б – бактериозы; В – вирозы; Хл – хламидиозы; (+) – зарегистрирована болезнь; (–) – не зарегистрирована болезнь.

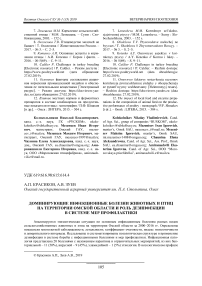

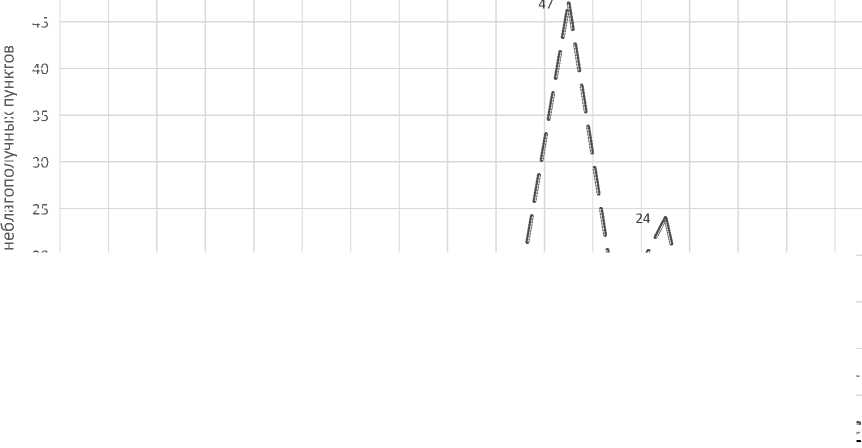

По результатам ретроспективного анализа эпизоотической ситуации по инфекционным болезням животных и птиц выявлено и зарегистрировано 376 неблагополучных пунктов, при этом заболело 39803 и погибло – 2443 головы различных сельскохозяйст- венных животных и птиц (рис. 1). Установлено, что на инфекционные болезни бактериальной и вирусной этиологии исследуется ежегодно 3,1–3,9 млн голов разных видов животных и птиц, при этом уровень реагирующих голов не превышает 1,23–1,75% от числа исследованных. Диагнозы были подтверждены в 3,47–5,35% случаев. В то же время, несмотря на высокий уровень вакцинации с охватом поголовья более 97,45– 99,25%, в разные годы в период наблюдения регистрировались неблагополучные пункты по бруцеллезу, лептоспирозу, сибирской язве, эмфизематозному карбункулу. Не все инфекционные болезни представляют эпизоотическую опасность, многие из них проявляются в виде спорадий или незначительных эпизоотических вспышек, не получивших дальнейшего распространения. Однако ряд болезней – бактериозы, вирозы и хламидиозы – представляет большую эпизоотическую опасность.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Свиньи Птица Мелкий рогатый скот

Крупный рогатый скот ^^^^^ Лошади

Рис. 1 . Динамика числа неблагополучных пунктов по инфекционным болезням животных и птиц с 2000 по 2016 г.

На ветеринарно-санитарных объектах в различных хозяйствах, расположенных на территории Омской области, с 2007 по 2016 г. исследовано 330949 проб, при этом положительных выявлено 657 (0,20%) проб, с проведением бактериологического контроля качества дезинфекции осуществлена проверка 17452 проб. Показатель эффективности используемых дезинфицирующих средств составляет (99,80%), а контроль качества дезинфекции в среднем за десять лет проводится в (14,78%) случаях от всего объема профилактической дезинфекции. Анализ лабораторных исследований за десять лет показал, что на объектах ветеринарно-санитарного надзора Омской области средний уровень неудовлетворительного качества дезинфекции составил (0,20%), при этом наиболее низкие результаты (до 0,33%) показали дезинфицирующие средства старого поколения, что свидетельствует о формировании устойчивой микрофлоры.

Таблица 2

Динамика бактериологического контроля качества профилактической дезинфекции после применения различных дезинфицирующих средств

|

Год |

Количество проб |

Дезинфицирующее средство |

||||||||||

|

и к ст к и < |

о н к CD О |

@ СТ К СТ О ст m |

и |

н ст « g § S и |

@ о 2 5 |

Ө и cd О со (D ^ |

ст (D ст Й к |

ф (D cd СТ СТ Л cd Ң М cd М § |

и и ст к 5 О СТ W о ст m m |

Итого за год |

||

|

2007 |

Иссл. |

1560 |

4380 |

5120 |

10060 |

4716 |

1780 |

27616 |

||||

|

Полож. |

4 |

14 |

7 |

24 |

31 |

5 |

85 |

|||||

|

% |

0,26 |

0,32 |

0,14 |

0,24 |

0,66 |

0,28 |

0,31 |

|||||

|

2008 |

Иссл. |

1200 |

2060 |

2170 |

2380 |

2620 |

4102 |

760 |

3020 |

1574 |

1320 |

21206 |

|

Полож. |

3 |

1 |

4 |

4 |

8 |

3 |

0 |

11 |

2 |

3 |

39 |

|

|

% |

0,25 |

0,05 |

0,18 |

0,17 |

0,31 |

0,07 |

0 |

0,36 |

0,13 |

0,23 |

0,18 |

|

|

2009 |

Иссл. |

850 |

1430 |

1370 |

4190 |

520 |

5170 |

780 |

5090 |

1077 |

760 |

21237 |

|

Полож. |

3 |

4 |

3 |

5 |

2 |

7 |

2 |

12 |

11 |

2 |

51 |

|

|

% |

0,35 |

0,28 |

0,22 |

0,12 |

0,38 |

0,14 |

0,26 |

0,24 |

1,02 |

0,26 |

0,24 |

|

|

2010 |

Иссл. |

820 |

1470 |

2630 |

5960 |

2165 |

6340 |

2180 |

6370 |

3980 |

130 |

32045 |

|

Полож. |

2 |

5 |

8 |

11 |

8 |

12 |

7 |

17 |

15 |

0 |

85 |

|

|

% |

0,24 |

0,34 |

0,3 |

0,18 |

0,37 |

0,19 |

0,32 |

0,27 |

0,38 |

0 |

0,27 |

|

|

2011 |

Иссл. |

2170 |

2980 |

2430 |

7790 |

2354 |

7830 |

3370 |

7160 |

6080 |

990 |

43154 |

|

Полож. |

6 |

8 |

13 |

13 |

9 |

15 |

12 |

14 |

17 |

4 |

111 |

|

|

% |

0,28 |

0,27 |

0,53 |

0,17 |

0,38 |

0,19 |

0,36 |

0,2 |

0,28 |

0,4 |

0,26 |

|

|

2012 |

Иссл. |

1100 |

1270 |

1250 |

5420 |

2340 |

7980 |

3520 |

9347 |

7610 |

2200 |

42037 |

|

Полож. |

2 |

9 |

5 |

5 |

18 |

5 |

24 |

15 |

18 |

8 |

109 |

|

|

% |

0,18 |

0,71 |

0,4 |

0,09 |

0,77 |

0,06 |

0,68 |

0,16 |

0,24 |

0,36 |

0,26 |

|

|

2013 |

Иссл. |

2260 |

1680 |

2140 |

5070 |

2486 |

5540 |

5040 |

2210 |

6072 |

4580 |

37078 |

|

Полож. |

1 |

4 |

2 |

3 |

7 |

5 |

19 |

11 |

16 |

7 |

75 |

|

|

% |

0,04 |

0,24 |

0,09 |

0,06 |

0,28 |

0,09 |

0,38 |

0,5 |

0,26 |

0,15 |

0,2 |

|

|

2014 |

Иссл. |

1340 |

2880 |

2040 |

1250 |

4280 |

5450 |

6122 |

7890 |

5755 |

2355 |

39362 |

|

Полож. |

1 |

1 |

2 |

1 |

6 |

4 |

5 |

6 |

6 |

4 |

36 |

|

|

% |

0,07 |

0,03 |

0,1 |

0,08 |

0,14 |

0,07 |

0,08 |

0,08 |

0,1 |

0,17 |

0,09 |

|

|

2015 |

Иссл. |

1030 |

4420 |

3200 |

2716 |

1558 |

3465 |

3420 |

4480 |

5450 |

2481 |

32220 |

|

Полож. |

1 |

1 |

1 |

1 |

2 |

3 |

4 |

3 |

4 |

0 |

20 |

|

|

% |

0,1 |

0,02 |

0,03 |

0,04 |

0,13 |

0,09 |

0,12 |

0,07 |

0,07 |

0 |

0,06 |

|

|

2016 |

Иссл. |

1021 |

3478 |

3354 |

2655 |

1722 |

4230 |

4752 |

5327 |

5245 |

3210 |

34994 |

|

Полож. |

2 |

3 |

2 |

4 |

1 |

9 |

3 |

11 |

10 |

1 |

46 |

|

|

% |

0,2 |

0,09 |

0,06 |

0,15 |

0,06 |

0,21 |

0,06 |

0,21 |

0,19 |

0,03 |

0,13 |

|

|

Всего |

Иссл. |

13351 |

21668 |

20584 |

37431 |

24425 |

55227 |

29944 |

60954 |

47559 |

19806 |

330949 |

|

Полож. |

25 |

36 |

40 |

47 |

75 |

70 |

76 |

124 |

130 |

34 |

657 |

|

|

% |

0,19 |

0,17 |

0,19 |

0,13 |

0,31 |

0,13 |

0,25 |

0,2 |

0,27 |

0,17 |

0,2 |

|

На протяжении нескольких десятилетий, вплоть до 2006 г., в списке дезинфицирующих средств традиционного ряда, приобретаемых для работы специалистами ветеринарной службы Омской области (табл. 2), были одни и те же наименования:

-

• «Едкий натр®» (натрия гидроокись NaOH) – бесцветное, гигроскопическое кристаллическое вещество, в продажу поступает в жидком виде – натровый щелок, содержащий не менее 42% NaOH, или твердом – содержащем 90–95% NaOH в сочетании с примесью поваренной соли и Н 2 О;

-

• «Параформальдегид®» (параформ OH(CH 2 O)nH (n = 8–100) ) – сухой белый порошок, содержащий не менее 92% формальдегида, используется на практике также как формалин.

е «Кальция гипохлорит®» (Ca(OCl) 2 ) – содержит в своем составе 80–90% активного хлора.

С 2006 г. стали применяться дезинфицирующие средства нового поколения:

е «Анавидин®»: жидкая форма – полигексаметиленгуанидин фосфат (ПГМГФ) (20%), твердая форма – содержит не менее 95% полигексаметиленгуанидин фосфата;

-

• «Глютекс®» (Glutex®) – глутаровый альдегид, глиоксаль, дидецилдиметиламмоний;

-

• «Экоцид С®» (Ecocid S®) – калия пероксомоносульфат, додецилбензолсульфонат натрия, органические кислоты, неорганические буферные системы, краситель Азо-Диестафф.

С 2008 г. список дезинфицирующих средств значительно расширился:

-

• «ГАН®» (GAN®) – дезинфектант с активатором, содержащий катаПАВ (10%), глиоксаль (5%), глутаровый альдегид (5%), краситель-индикатор (метиловый оранжевый);

-

• «Дезолайн Ф®» – в составе средства 3 ДВ: глутаровый альдегид (7,5%), формальдегид (7,5%) и бензалкония хлорид (5%);

-

• «Вироцид®» (Virocid®) – содержит в качестве действующих веществ композицию из двух четвертичных аммониевых соединений алкилдиметилбензиламмония хлорида (17,06%) и дидецилдиметиламмония хлорида (7,8%), глутарового альдегида (10,725%), изопропанола (14,625%), терпентина деривата (2%), а также АД-50 растворителя (47,79%);

-

• «Асептол®» – дезинфицирующее средство, содержащее в качестве действующих веществ алкилдиметилбензиламмония хлорид (65 г/л) и глутаровый альдегид (130 г/л), дидецилдиметиламмония хлорид (15 г/л), лаурилдиметилбензиламмония бромид

(15 г/л).

Современные средства: «Асептол®», «Вироцид®», «Дезолайн Ф®» – не обеспечивают дезинфекцию высокого уровня (0,17 – 0,19 – 0,25%) при эффективности 99,83 – 99,81 – 99,75%, поскольку входящий в их состав глутаровый альдегид образует прочные соединения с белками органических веществ. Наиболее эффективные результаты отмечены у средств, в составе которых глиоксаль – «Глютекс®» и «ГАН®». Показатели этих средств при контроле положительного качества дезинфекции не превышают (0,13%), при эффективности (99,87%) они используются наравне с дезинфицирующими средствами традиционного ряда.

Самый низкий процент эффективности (99,69%) у дезинфекционных средств старого поколения. Средний показатель отмечен у средств на основе глутарового альдегида (99,83–99,75%). Наиболее высокие результаты эффективности (99,87%) показали дезинфицирующие средства, в составе которых глиоксаль [16–18].

Полученные данные свидетельствуют, что эпизоотического благополучия можно добиться только в комплексе с мерами борьбы, специфической и неспецифической профилактики, направленными на эндоэкологию (микробиоценоз внутренней среды организма животных) и экзоэкологию (микробиоценоз внешней среды, окружающей животных) для создания биологического равновесия в системе паразито-хозяинных отношений. При этом большое значение имеет дезинфекция, направленная на экзоэкологию, с последующим проведением контроля ее качества. В области за исследуемый период сформировался нозологический профиль доминирующих инфекционных болезней:

– по бруцеллезу, инфекционному ринотрахеиту, эшерихиозу (колибактериозу), контагиозному пустулезному дерматиту, лептоспирозу, лейкозу, листериозу, парагриппу-3, пастереллезу, ринопневмонии лошадей и сальмонеллезу: возбудители этих болез- ней слабоустойчивы к действию различных дезинфицирующих средств и требуют ориентировочных режимов дезинфекции от 0,5 до 2% концентрации различных растворов с экспозицией от 10 до 60 мин (с проведением бактериологического контроля качества по наличию жизнеспособных бактерий группы кишечной палочки Escherichia, Citrobacter, Enterobacter);

– по бешенству, гриппу птиц, инфекционной анемии лошадей, некробактериозу, орнитозу, репродуктивно-респираторному синдрому свиней и туберкулезу: возбудители устойчивы к действию дезинфицирующих средств и требуют жестких режимов дезинфекции от 1 до 4% концентрации растворов и увеличение экспозиции с 40 до 120 мин согласно применяемым инструкциям и наставлениям (с проведением бактериологического контроля качества по наличию жизнеспособных стафилококков S. aureus, S. epi-dermatis, S. saprophiticus и Mycobacterium при туберкулезе);

– по двум инфекциям (сибирской язве и эмфизематозному карбункулу): требуются жесткие режимы дезинфекции в среднем от 2 до 4% концентрации растворов с двукратной экспозицией в течение 120–180 мин согласно инструкции на дезинфицирующее средство, а бактериологический контроль качества определяется по наличию или отсутствию спорообразующих микроорганизмов рода Bacillus .

Заключение

На основании ретроспективного анализа по данным официальной отчетности за 2000–2016 гг. на территории Омской области зарегистрировано 376 неблагополучных пункта по различным инфекционным болезням бактериальной и вирусной этиологии, из которых по болезням лошадей – 127 (33,78%), крупного рогатого скота – 168 (44,68%), свиней – 26 (6,91%), мелкого рогатого скота – 20 (5,32%), птицы – 35 (9,31%) пунктов. Нозологический профиль инфекционной патологии представлен 20 болезнями с наложением карантина и ограничительных мероприятий, из них бактериальной – 11 (50%), вирусной – 9 (45%), хламидийной – 1 (5%) этиологии. Согласно международной номенклатуре и классификации заразных болезней животных, определенных Международным эпизоотическим бюро (МЭБ), к инфекционным болезням группы В, зарегистрированным на территории Омской области в период с 2000 по 2016 г., относятся 8 (40%) карантинных и особо опасных болезней. По эпизоотологической классификации возбудителей инфекционных болезней: к бактериозам относятся – 10 (50%), виро-зам – 9 (45%), хламидиозам – 1 (0,5%), а по основному способу передачи возбудителей: к алиментарным – 16 (80%), респираторным – 10 (50%), трансмиссивным – 5 (25%) и контактным (через наружные покровы) – 7 (35%). К природно-очаговым болезням относятся 5 – (25%), к антропозоонозным и зоонозным – 10 (50%). В организме лошадей персистируют 6 (30%) видов возбудителей; у крупного рогатого скота – 14 (70%); свиней – 7 (40%), мелкого рогатого скота – 3 (20%), птицы – 4 (20%). В нозологическом профиле первое место занимает инфекционная анемия лошадей (26,60%); второе – бешенство (20,74%); пастереллез, бруцеллез, листериоз, орнитоз, грипп птиц в порядке убывания (с 5,85 до 2,93%) находятся на третьем месте; на долю остальных болезней приходится от 2,66 до 0,27%. На ветеринарно-санитарных объектах в хозяйствах с 2007 по 2016 г. исследовано 330949 (99,80%) проб, при этом положительных выявлено 657 (0,20%), с проведением бактериологического контроля качества дезинфекции проведена проверка 17452 проб. Анализ лабораторных исследований показал, что неудовлетворительное качество дезинфекции в среднем составило 0,20%, при этом худшие результаты до 0,33% показали дезинфицирующие средства старого поколения, что свидетельствует о формировании к их действию устойчивой микрофлоры. Контроль качества профилактической дезинфекции в среднем за десять лет проводится в 14,78% случаев от всего объема профилактической дезинфекции на объектах ветеринарного надзора. Наиболее высокие результаты эффективности (99,87%) показали дезинфицирующие средства, в состав которых входит глиоксаль – «ГАН®», «Глютекс®». Средний показатель отмечен у средств на основе глутарового альдегида (99,83–99,75%), а самый низкий процент эффективности (99,69%) у дезинфекционных средств старого поколения. Проведенный анализ дал наиболее полную и целостную картину эпизоотического состояния в территориально-временном диапазоне и на популяционном уровне распространения инфекционных болезней. Ветеринарная служба области должна планировать проведение ветеринарно-санитарных профилактических мероприятий и контролировать эпизоотическую ситуацию по инфекционным болезням различных сельскохозяйственных животных и птиц. Необходимо постоянно совершенствовать режимы и способы дезинфекции и использовать новые, более эффективные, безопасные, технологичные и недорогие дезинфицирующие средства, действующие на патогенные и условнопатогенные микроорганизмы, в том числе различные их ассоциации, участвующие в развитии инфекционных и эпизоотических процессов для создания биологического равновесия в системе паразито-хозяинных отношений. Проведенный ретроспективный эпизоотологический анализ вносит дополнение в научное и практическое изучение эпизоотических ситуаций с определением особенностей наложения карантина, ограничений и тенденции развития инфекционных болезней бактериальной и вирусной этиологии различных сельскохозяйственных животных и птиц в Омской области.

A.P. Krasikov, A.V. Zuev

Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk

Dominant infectious diseases of animals and birds in Omsk Region and the role of disinfection in the system of preventive measures

Список литературы Доминирующие инфекционные болезни животных и птиц на территории Омской области и роль дезинфекции в системе мер профилактики

- Аблов А.М. Эпизоотологический мониторинг бактериальных инфекционных болезней животных и птиц в Иркутской области: дис. … канд. вет. наук: 06.02.02/Аблов Александр Михайлович. -Омск, 2015. -157 с.

- Васина Н.И. Классификация и бактериологический мониторинг инфекционных болезней животных и птиц на территории Омской области: дис. … канд. вет. наук: 06.02.02/Васина Наталья Игоревна. -Барнаул, 2011. -130 с.

- Васина Н.И. Нозологический профиль и структура возбудителей инфекционных болезней животных и птиц на территории Омской области/Н.И. Васина, Ю.И. Смолянинов//Актуальные проблемы ветеринарной медицины: матер. II Сибирского вет. конгресса. -Омск, 2010. -С. 308-309.

- Власенко В.С. Лейкоз крупного рогатого скота в Омской области и его взаимосвязь с циклами солнечной активности/В.С. Власенко, Е.С. Борисов, В.П. Плащенко//Вестник Омского государственного аграрного университета. -2017 -№ 2(26). -С. 85-90.

- Губин В.Н. Статистические методы обработки экспериментальных данных: учеб. пособие для студентов технических вузов/В.И. Губин, В.Н. Осташков. -Тюмень: Изд-во ТюмГНГУ, 2007. -202 с.

- Джупина С.И. Методы эпизоотологического исследования и теория эпизоотического процесса/С.И. Джупина. -Новосибирск: Наука Сибирское отделение, 1991. -142 с.

- Захаров А.Ю. Особенности распространения и этиологическая структура лептоспироза сельскохозяйственных животных в Омской области/А.Ю. Захаров, Н.С. Золотова, В.И. Плешакова//Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. -2015. -№ 4(41). -С. 60-64.

- Красиков А.П. Искусственная регуляция паразито-хозяинных отношений при бруцеллезе животных: монография/А.П. Красиков. -Омск: Изд-во ИВМ ОмГАУ. -2002. -272 с.

- Красиков А.П. Общая эпизоотология: курс лекций. -2-е изд., переработ. и доп./А.П. Красиков, И.Г. Трофимов. -Омск: Изд-во ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, 2015. -200 с.

- Красиков А.П. Ассоциативные инфекционные болезни телят/А.П. Красиков, В.И. Афанасенко. -Омск: Вариант, 2008. -230 с.

- Красиков А.П. Эпизоотологический анализ основных бактериальных и вирусных инфекционных болезней крупного рогатого скота на территории Омской области/А.П. Красиков, А.В. Зуев, Т.В. Ермакова//Ветеринарно-санитарные мероприятия по предупреждению антропозоонозов и незаразных болезней животных: сб. науч. трудов по матер. нац. науч.-прак. конф./ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА. -Ярославль, 2018. -С. 39-47.

- Леонтьев А.Ю. Решение статистических задач средствами Microsoft Excel: учеб.-методич. пособие/А.Ю. Леонтьев, Н.М. Василевский. -М.: ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, 2015. -64 с.

- Нуйкин Я.В. Материалы и методы эпизоотологической нозогеографии: учеб. пособие для студентов вет. факультета/Я.В. Нуйкин. -М., 1977. -64 с.

- Саенко А.Н. Краевая эпизоотология инфекционных болезней крупного рогатого скота: автореф. дис.. канд. вет. наук: 16.00.03/Саенко Андрей Иванович. -Барнаул, 2006. -26 с.

- Серикбаев Р.Е. Термохимическая дезинфекция аэрозолями глиоксаля объектов ветеринарно-санитарного надзора: дис.. канд. вет. наук: 06.02.02/Р.Е. Серикбаев. -Омск, 2013. -154 с.

- Серикбаев Р.Е. Сравнительная оценка дезинфицирующих средств, применяемых в хозяйствах Омской области/Р.Е. Серикбаев, А.В. Зуев.//Матер. междунар. науч.-практ. конф. «Ветеринарная медицина -агропромышленному комплексу России»/ВО Южно-Уральский ГАУ. -Троицк, 2017. -С. 167-173.

- Серикбаев Р.Е. Сравнительный анализ ассортимента дезинфицирующих средств, применяемых в хозяйствах Омской области/Р.Е. Серикбаев, А.В. Зуев//Современный инновационный подход к решению актуальных ветеринарных проблем в животноводстве: матер. междунар. науч.-практ. конференции/ФГБОУ ВО Омский ГАУ. -Омск, 2017. -С. 278-284.

- Серикбаев Р.Е. Анализ ассортимента дезинфицирующих средств, применяемых в хозяйствах Омской области с 2007 по 2016 г./Р.Е. Серикбаев, А.В. Зуев//Материалы Всероссийской науч.-практ. конференции с междунар. участием, посвящ. памяти проф. Сапрыгина Г.П./ФГБОУ ВО Омский ГАУ. -Омск, 2017. -С. 130-134.

- Серикбаев Р.Е. Средства, методы, техника для дезинфекции животноводческих объектов Омской области/Р.Е. Серикбаев, Т.В. Ермакова, А.В. Зуев//Вестник Омского государственного аграрного университета. -2018 -№ 4(32). -С. 46-56.

- Ветеринарная санитария: учеб. пособие/А.А. Сидорчук . -СПб.: Лань, 2011. -368 с.