Доминирующие виды фитопланктона Чебоксарского водохранилища в летний сезон 2022 года

Автор: Журова Д.А., Воденеева Е.Л.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Гидробиология - биологические науки

Статья в выпуске: 5 т.25, 2023 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ альгофлоры, доминирующих видов и количественного развития фитопланктона Чебоксарского водохранилища во вторую половину летнего сезона 2022 г. Ведущую роль в формировании альгоценозов играли цианопрокариоты, доля которых составляла до 90% общей численности и 50% биомассы. В комплексе доминирующих видов - тривиальные возбудители «цветения» воды (виды родов Microcystis и Aphanizomenon).

Фитопланктон, доминирующие виды, видовое богатство, биомасса, трофический уровень, чебоксарское водохранилище

Короткий адрес: https://sciup.org/148327971

IDR: 148327971 | УДК: 574.583 | DOI: 10.37313/1990-5378-2023-25-5-125-131

Текст научной статьи Доминирующие виды фитопланктона Чебоксарского водохранилища в летний сезон 2022 года

Чебоксарское водохранилище – одно из самых молодых водохранилищ Волжско-Камского каскада (образовано в 1980-х гг.), на водосборе которого располагаются несколько густонаселенных регионов европейской части России (Нижегородской области, Чувашской Республики и Республики Марий Эл). Водохранилище имеет важное хозяйственное значение как источник водоснабжения населенных пунктов и промышленных объектов, является неотъемлемым звеном волжской судоходно-транспортной системы и подвергается серьезной антропогенной нагрузке [13]. Акватория водохранилища традиционно подразделяется на несколько отделов по местам впадения крупных притоков: верхний (до устья р. Оки), средний (до устья р. Суры), озеровидный (до плотины Чебоксарской ГЭС).

Исследования фитопланктона Чебоксарского водохранилища, как важнейшего компонента биоценозов водных экосистем, проводятся на протяжении многих десятилетий с первых лет его существования [1, 4, 6–8, 10–12, 14].

Среди параметров структуры фитопланктонных сообществ особое значение имеет из-

Журова Дарья Алексеевна, магистр, младший специалист лаборатории водных биоресурсов.

учение состава доминирующих видов и показателей их развития, которые рассматриваются как наиболее информативные для оценки экологического состояния, а также многолетних изменений, происходящих в ценозах [9]. Зарегулирование стока р. Волги привело к перестройке диатомово-зеленых ценотических комплексов в сторону цианобактериальных [1, 11–12, 14]. При этом увеличение доли цианобактерий в полидо-минантном комплексе в многолетней динамике может привести к серьезным последствиям как для гидробионтов, так и для жизнедеятельности человека.

Целью настоящей работы стал анализ доминирующих комплексов фитопланктона, а также показателей их количественного развития в разных отделах акватории Чебоксарского водохранилища в летнюю межень 2022 года.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

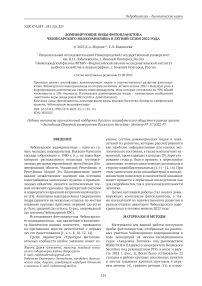

Материалом для данной работы послужили пробы фитопланктона, отобранные на различных участках Чебоксарского водохранилища в ходе экспедиций на научно-экспедиционном судне «Академик Топчиев» под руководством ИБВВ РАН и Плавучего университета Волжского бассейна под руководством РГО, в июле и августе 2022 г. (рис. 1). Всего было установлено 22 станции в районе крупных населенных пунктов и местах впадения крупных притоков в верхнем речном (4), среднем речном (11) и озеро- видном (7) отделах водохранилища. При этом сбор альгологического материала проводился с русловых участков, в среднем речном районе водохранилища станции были установлены у правого и левого берегов.

Пробы отбирались в соответствии с общепринятыми в гидробиологии методами [5]. Для последующей лабораторной обработки альго-логический материал консервировался 4% йодно-формалиновым раствором. Далее в лабораторных условиях проводилась концентрация водных проб объемом 0,5 л при помощи мембранных фильтров «МФАС-СПА» (производитель «ВЛАДИПОР») с диаметром пор 1,5–3 мкм.

Идентификация водорослей, определение размерных характеристик и количества счетных единиц проводилась посредством камеральной обработки (камера Нажотта, объем 0,01 мл) при просмотре на световых микроскопах (PZO, Meiji Techno MT4200L, Микмед 6) на увеличениях 400х–1000х с применением масляной иммерсии. Перечень руководств, используемых при определении видов, указывался ранее [2]. К доминирующим относились виды, чья биомасса составляла ≥10% от общей величины, в качестве субдоминирующих рассматривались виды с показателем количественного развития ≥5% [8]. Трофический статус участков водотока определялся согласно классификации, предложенной Трифоновой И.С. [9].

Оценка различия состава доминирующих видов на станциях проводилась с использованием коэффициента Сёренсена [3]. Статистическая обработка осуществлялась в программном пакете R [16].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

В период исследования в составе альгофло-ры Чебоксарского водохранилища выявлен 171 видовой и внутривидовой таксон водорослей из 7 отделов (табл.1). Наибольшим видовым богатством отличался отдел Chlorophyta, в составе которого было зафиксировано около 45% общего числа таксонов. Наряду с зелеными водоросля- ми господствующее положение по числу представителей занимали отделы Cyanobacteria и Bacillaiophyta, на чью долю приходилось порядка 22% и 20,5% соответственно. Доля представителей других отделов не превышала 10%: Miozoa (=Dinophyta) (~5,8%), Ochrophyta (~2,9%), Cryptista (=Cryptophyta) (~2,3%). Charophyta (~1,8%). Соотношение отделов фитопланктона как для отдельных участков, так и для всего водохранилища оставалось относительно неизменным на протяжении последнего десятилетия [14].

В географическом отношении преобладали космополитные виды фитопланктона. Экологическая структура альгоценозов (рис. 2А) сохранялась относительно консервативной по сравнению с предыдущими годами исследования [6, 7, 13]. Большинство видов водорослей являлись истинно планктонными (39,64%); меньшую часть альгоценозов составляли представители гетеротопных сообществ: планктонные обраста-тели (25,23%) и планктонно-бентосные (6,31%). Разнообразие представителей бентосных и литоральных ценозов оказалось невелико. Виды-индикаторы сапробности (рис. 2Б) воды включали в себя более 53% альгофлоры Чебоксарского водохранилища. Среди них 30,63% общего видового состава – β -мезосапробы, порядка 13% относились к группе β -o и o- β -мезосапробов. Индикаторы олигосапробных, а также загрязненных вод представлены в меньшей степени (на каждую группу приходилось менее 2%).

Список доминирующих видов включал в себя 16 таксонов рангом ниже рода, которые относились к 4 отделам: Bacillaiophyta (8, 4,7%), Cyanobacteria (3, 1,8%), Chlorophyta (2, 1,2%) и Cryptista (= Cryptophyta ) (2, 1,2%). По эколого-географической структуре комплекс доминантов оказался схожим с общей альгофлорой водохранилища.

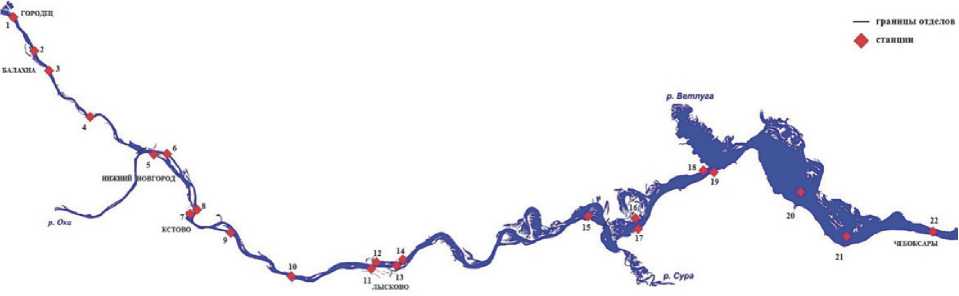

Удельное видовое богатство (УВБ) варьировало в пределах от 15 до 53 видов на различных участках (рис. 3). В верхнем речном отделе воды характеризовались низким видовым разнообразием, величина УВБ составляла 20±4 вида. Начиная с устьевого участка р. Оки, видовое богатство

Рис. 1. Схема Чебоксарского водохранилища с отмеченными станциями исследования фитопланктона: №1–4 – верхний речной отдел, №5–15 – средний речной отдел, №16–22 – озеровидный отдел

Таблица 1. Таксономический состав планктонной альгофлоры в различных отделах Чебоксарского водохранилища в летний сезон 2022 г.

|

Таксон |

Район исследования |

Всего |

||||

|

Верхний отдел |

Средний отдел |

Озерный отдел |

Правобережье |

Левобережье |

||

|

Chlorophyta |

9 |

57 |

43 |

53 |

51 |

75 |

|

Cyanophyta |

16 |

31 |

19 |

29 |

27 |

38 |

|

Bacillariophyta |

14 |

24 |

13 |

18 |

23 |

37 |

|

Miozoa (=Dinophyta) |

3 |

8 |

5 |

7 |

6 |

10 |

|

Ochrophyta |

2 |

3 |

2 |

3 |

1 |

5 |

|

Cryptista (=Cryptophyta) |

2 |

4 |

4 |

4 |

4 |

4 |

|

Charophyta |

0 |

2 |

1 |

1 |

1 |

2 |

|

Итого |

46 |

129 |

87 |

115 |

113 |

171 |

Рисунок. 2. Экологическая (А) и сапробиологическая (Б) структуры фитопланктона Чебоксарского водохранилища в летний сезон 2022 г.

увеличивалось почти вдвое до 42±9 по сравнению с верхним отделом водохранилища. Затем, в районе п. Работки наблюдалось некоторое снижение показателя УВБ до 36±5 видов в пробе. Следует отметить, что правобережные участки среднего речного отдела Чебоксарского водохранилища охарактеризовались большим разнообразием альгофлоры в сравнении с левобережьем. В озеровидном отделе величина УВБ сохранялась на уровне 39±12 в районе впадения крупных притоков (р. Сура и р. Ветлуга) и сокращалась до 25±3 видов в пробе по мере приближения к плотине Чебоксарской ГЭС. Аналогичная тенденция развития и распределения фитопланктонного сообщества отмечалась в исследованиях Чебоксарского водохранилища ранее [14].

Количество видов-доминантов в пробе (рис. 3) в среднем составляло 2 для верхнего и 3 для среднего и озеровидного отделов при сопутствующем развитии до 5 таксонов субдоминантов. Существенных различий количества доминирующих и субдоминирующих видов правобережных и левобережных участков не выявлено. На отдельных участках в среднем течении количество доминантов достигало 5 таксонов, что могло быть связано с непосредственным влиянием вод притоков и с увеличением удельного видового богатства в целом.

Как отмечалось в ранних работах [1, 10–12, 14], цианобактерии вносили наиболее значительный вклад в формирование летнего альго-ценоза. По показателям количественного развития на исследуемом отрезке течения р. Волги доминировали представители родов Microcystis, Aphanocapsa и Aphanizomenon, являющиеся типичными возбудителями «цветения» водоемов. Наряду с цианобактериями ведущую роль в формировании общей биомассы фитопланктона играли центрические диатомеи из рода Aulacoseira . Доминирующие по численности и биомассе виды в акватории водохранилища приведены в таблице 2.

Средние показатели количественного развития фитопланктона Чебоксарского водо-

Рис. 3. Количество доминантов, субдоминантов и выявленных видов в пробе на исследуемых участках (нумерация станций соответствует рис. 1)

Таблица 2. Состав доминирующих видов фитопланктона в Чебоксарском водохранилище

влиянием стока Горьковского водохранилища, интенсивность развития фитопланктона оставалось на относительно низком уровне. Величина биомассы не превышала 4,7 г/м3, при средних 3,2±1,1 г/м3, соответствуя мезотрофии [9].

Таблица 3. Коэффициент сходства Серенсена для планктонной альгофлоры Чебоксарского водохранилища в летний сезон 2022 г.

|

Верхний отдел |

Средний отдел |

Озерный отдел |

Левобережье |

Правобережье |

|

|

Верхний отдел |

1 |

0,33 |

0,28 |

0,32 |

0,33 |

|

Средний отдел |

- |

1 |

0,63 |

0,80 |

0,83 |

|

Озерный отдел |

- |

- |

1 |

0,79 |

0,75 |

|

Левобережье |

- |

- |

- |

1 |

0,7 |

|

Правобережье |

- |

- |

- |

- |

1 |

Численность в этом отделе достигала в среднем 38,7 млн кл/л и в максимуме 61,6 млн кл/л, преимущественно, за счет мелкоклеточных цианопрокариот. В среднем речном отделе значения биомассы возросли до 7,9±3,8 г/м3, что позволило классифицировать воды как эвтрофные, при этом на отдельных станциях отмечалась гипертрофия [9]. Численность и фитопланктона по-прежнему формировалась цианобактериями, но уже с более значительной долей зеленых водорослей, диатомей и криптомонад. Средние показатели численности в отделе составили 54,4 млн кл/л. Развитие альгоценоза озеровидного отдела соответствовало эвтрофному уровню, средняя биомасса фитопланктона сохранялась на уровне 6,9±1,7 г/м3 в районе впадения р. Суры и р. Ветлуги и снижалась до 4,3±1,7 г/м3 в нижнем течении. В численном отношении в озерном отделе господствовали цианобактерии, данная величина составила 83,3 млн кл/л вблизи устьевых участков, при этом наблюдалась тенденция к уменьшению значений в нижнем течении отдела до 30,9 млн кл/л.

Анализ степени сходства флористического состава доминирующих видов в фитопланктоне Чебоксарского водохранилища проводился на основе индекса Сёренсена (табл. 3).

Альгофлора верхнего отдела Чебоксарского водохранилища имела наименьшее сходство с остальными участками (коэффициент сходства менее 0,35), что обусловлено стоком Горьковского водохранилища. Участок отличался сравнительно низким видовым богатством и развитием, главным образом, колониальных цианопрокариот и диатомовых водорослей. Видовой состав фитопланктона среднего отдела во многом оставалась схожей с озеровидным, комплекс доми-нантов включал в себя Microcystis aeruginosa и Aphanizomenon flos-aquae. Отмечалась относительно высокая степень сходства альгофлоры правобережных и левобережных участков (значения коэффициента сходства до 0,7).

Таким образом, в формирование альгоф-лоры Чебоксарского водохранилища в период летней межени наиболее весомый вклад вносили цианопрокариоты наряду с центрическими диатомеями и зеленые водоросли. При этом наблюдалось различие между верхним речным отделом, находящимся в зоне влияния Горьковского водохранилища и характеризующимся сравнительно невысоким видовым богатством, и средним отделом, альгофлора которого в значительной степени обогащалась ниже впадения р. Оки (удельное видовое богатство возрастало в 2 раза) с последующим сокращением разнообразия в озеровидном отделе. В целом, динамика развития фитопланктонного сообщества оставалась консервативной после зарегулирования данного участка р. Волги на протяжении последних десятилетий [6, 7, 13]. Комплекс доминирующих видов отличался низким разнообразием и олигодоминированием видов рода Microcystis и Aphanizomenon fl os-aquae на большей части акватории.

Авторы выражают искреннюю благодарность сотрудникам кафедры экологии ИББМ ННГУ к.б.н. Гаврилко Д.Е. и Жихареву В.С. за помощь в сборе материала.

Работа выполнена при частичной поддержке Русского географического общества в рамках гранта «Экспедиция Плавучий университет Волжского бассейна» (договор № 17/2022-Р)

Список литературы Доминирующие виды фитопланктона Чебоксарского водохранилища в летний сезон 2022 года

- Охапкин, А.Г. Видовой состав синезеленых водорослей планктона Чебоксарского водохранилища (Нижегородская область) / А.Г. Охапкин, Е.Л. Воденеева, О.О. Бондарев// Algologia. – 2015. – Т. 25. – № 3. – C.265-277. http://dx.doi.org/10.15407/alg25.03.265 (дата обращения 15.07.2023).

- Воденеева, Е.Л. Водоросли Мордовского заповедника (аннотированный список видов) / Е.Л. Воденеева, П.В. Кулизин – М.: Объединенная дирекция Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г.Смидовича и национального парка «Смольный», 2019. – 62 с. [Флора и фауна заповедников. Вып. 134].

- Шитиков, В.К. Количественная гидроэкология: методы системной идентификации / В.К. Шитиков, Г.С. Розенберг, Т.Д. Зинченко – Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. 463 с.

- Корнева, Л.Г. Фитопланктон водохранилищ басейна Волги / Л.Г. Корнева. – Кострома: Костромской печатный дом. 2015. – 284 с.

- Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов. – М., 1975. – 240 с.

- Минеева, Н.М. Растительные пигменты в воде волжских водохранилищ / Н.М. Минеева. – М.: Наука, 2004. – 156 с.

- Охапкин, А.Г. Фитопланктон Волги. Фитопланктон Чебоксарского водохранилища / А.Г. Охапкин. – Тольятти: Институт экологии волжского бассейна РАН, 1994. – 275 с.

- Охапкин, А.Г. Структура и сукцессия фитопланктона при зарегулировании речного стока (на примере р. Волги и ее притоков): дисс. … д-ра биол. наук / А.Г. Охапкин. – Нижний Новгород, 1997. – 397 с.

- Трифонова, И.С. Экология и сукцессия озернго фитопланктона / И.С. Трифонова. – Л.: Наука. 1990. – 184 с.

- Шурганова, Г.В. Современное состояние и прогноз изменения сообществ гидробионтов в зоне строительства Нижегородского низконапорного гидроузла. Г.В. Шурганова, А.Г. Охапкин, Д.Е. Гаврилко, Е.Л. Воденеева, И.А. Кудрин, Д.А. Пухнаревич, А.А. Нижегородцев, Д.Б. Гелашвили // Самарский научный вестник. – 2017. – Т. 6 – № 4 (21). – С. 103-109.

- Воденеева, Е.Л. Современное состояние фитопланктона некоторых притоков Чебоксарского водохранилища / Е.Л. Воденеева, П.В. Кулизин, Е.М. Шарагина, А.Г. Охапкин // Труды 4-й всероссийской научной конференции «Проблемы экологии Волжского бассейна («Волга 2019»)». – 2019. – Вып. 2. – С. 1–5.

- Воденеева, Е.Л. Состав и развитие цианобактерий Чебоксарского водохранилища и его притоков / Е.Л. Воденеева, А.Г. Охапкин, П.В. Кулизин, Н.А. Старцева, Е.М. Шарагина, О.О. Бондарев, Т.В. Ларова // Теоретическая и прикладная экология. – 2020. – №1. – С. 71–76.

- Литвинов, А.С. Характеристика гидрологических условий в Чебоксарском водохранилище в первые годы заполнения / А.С. Литвинов, А.В. Законнова // Вод. Ресурсы. – 1994. – Т. 21. – № 3. – С. 365-374.

- Охапкин, А.Г. Фитопланктон Чебоксарского водохранилища на современном этапе его существования / А.Г. Охапкин, Е.М. Шарагина, О.О. Бондарев // Поволжский экологический журнал. – 2013. – № 2. – С. 190-199.

- Guiry M.D., Guiry G.M. AlgaeBase. World-wide electronic publication, University of Ireland, Galway. URL: https://www.algaebase.org (дата обращения: 27.12.2022)

- The R Project for Statistical Computing [EI, resource] // The R Project for Statistical Computing.