Домохозяйства Петербурга - социологическое изучение экономической дифференциации

Автор: Вейхер Андрей

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социальные проблемы

Статья в выпуске: 3, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142181620

IDR: 142181620

Текст статьи Домохозяйства Петербурга - социологическое изучение экономической дифференциации

Домохозяйства как объект социологических исследований приобретают все большую популярность. Само применение этого термина исследователем дает понять читателю, что предметом рассмотрения будут отношения, связанные с семьей, но в особом, по преимуществу, экономическом аспекте. Исторически дом, двор и т.п. - доминирующая форма разделения общества на минимальные сообщества, являющиеся субъектами взаимодействия между собой, с другими типами сообществ и органами управления сообществами всех уровней. Наибольшее внимание «домохозяйству» как строгому научному понятию до сих пор уделяли экономисты1. Наиболее острой практически задача определения «домохозяйства» оказывается при переписях населения, где оно выступает учетно-организационной единицей («первичной ячейкой общества»), в рамках которого фиксируются параметры отдельных граждан, в том числе - их родственно-брачные отношения друг к другу2.

Сложность взаимоотношения понятий «домохозяйство» и «семья» обусловлена многовековой аккумуляцией в сознании и языковой практике различных норм регулирования отношений по сбору налогов, податей, выполнению повинностей, передаче наследуемого имущества, обязательств содержания нетрудоспособных, приобретения или властнорегулируемого распределения благ группового использования (жилья, автомобиля) и много другого. В нынешних условиях восприятие семьи в составе, определяемом как домохозяйство, востребуется чаще, прежде всего, из-за сокращения участия властных структур в получении семьями дорогих благ и услуг (тоже жилье, образование и иное), т.е. в результате приобретения семейными группами функций аккумулирования или долгосрочного солидарного использования значительных финансовых ресурсов. Не развивая здесь эту интереснейшую тему, замечу, что правовое регулирование соответствующих отношений, которое вынуждено искать формулировки статусов индивидов для определения их прав и обязанностей с минимумом неоднозначности, постоянно дает примеры столкновений разных оснований применения одних и тех же понятий. В последние годы российской практики это легко иллюстрируется в жилищной сфере, где социально-семейно-алиментная парадигма прав на жилье сокращает свое поле, уступая имущественно-экономической парадигме тех же прав.

Естественное стремление дисциплин сохранять терминологическую самостоятельность находит свои формы. В социологическом словаре «домохозяйства» нет, но для перевода с

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев № 3, 2005 английского Household использовано «домочадцы»3, помеченное в русских словарях - устаревшее. Обращение к словарю В.И. Даля сразу позволяет понять, что это термин, трактующий связанность людей, живущих вместе, в основном хозяйственно: «Домочадец – воспитанный в доме служитель, вообще все служители». Соответственно, обращение к старшему в семействе - главе Дома, с формулой «со чада и домочадцы» объединяет как связанных с ним кровнородственными узами, так и иных живущих в Дому, в целостную общественную единицу. «Домохозяйство» же для В.И. Даля – это еще деятельность, домоустройство, а не группа людей.

В свете изложенного, мне представляется, что социологическое изучение «домохозяйств» ведет к усвоению (и переработке в своих целях) понятийного аппарата экономистов. Соответственно, разработка экономистами проблем «семейной экономики» - это, по преимуществу, включение социологических понятий (а соответственно, в чем-то и представлений) в сферу экономических исследований.

Особый статус занимает в этой области исследований демография, издавна являющаяся пересечением обеих парадигм с дополнением их еще этнографо-антропологическими и биологопопуляционными подходами, необходимыми для рассмотрения семейных сообществ в конкретно исторических условиях и терминах, пригодных для количественных, прежде всего, динамических расчетов.

Для практики социологических исследований такая ситуация делает непременным повышенное внимание к конвенциальности определений базовых понятий и терминов, описывающих объекты и предметы исследований в данной области. Без явно сформулированных исследователем целевых установок исследования, доминирующих (по имеющейся информации или гипотетически) форм практики соответствующих отношений в обследуемых сообществах, детального описания формулировок, примененных в опросных техниках, сейчас очень трудно адекватно воспринять и оценить результаты работы. Само представление о логике движения в построении системы понятий, характеризующих домохозяйство, может быть разнонаправленным: как от общности проживания и элементарных функций жизнеобеспечения к формированию брачно-родственных отношений, так и наоборот. Выбрать можно любой вариант, надо лишь четко обозначить выбор и не считать его «само собой разумеющимся».

Излагаемые далее результаты получены в ходе двух обследований осени 2004 г.4 Однако подход к сбору информации, позволяющий рассматривать ее в разрезе домохозяйств сформировался ранее, в 1998 г., когда наша исследовательская группа стала при обследованиях населения фиксировать не просто число членов семьи (определяемой как круг людей, ведущих общее хозяйство), а более подробно - по возрастным группам (до 18 лет, старше 18

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев № 3, 2005 лет и до пенсионного возраста, старше пенсионного возраста). Соответствующий вопрос с тех пор во всех наших обследованиях входит в стандартную «паспортичку». В дальнейшем он развивался и в последних обследованиях, результаты которых приводятся в этой статье, превратился в описание всех членов семьи, выделяемых определением « Те, кто живет общим хозяйством, не обязательно в одном месте, но с общими деньгами на повседневные нужды», в разрезе возрастных групп (дети до 5 лет, от 5 до 14 лет, от 14 до 18 лет, взрослые с 18 лет и до пенсионного возраста - женщины 55 лет, мужчины - 60 лет, люди пенсионного возраста).

Сам термин «домохозяйство» в наших опросах по стандартизированным методикам не используется, т.к. он понимается очень неодинаково людьми из разных социальных групп. Сейчас это термин все-таки не бытовой, а научный, и мы, как и другие исследователи, старались выяснить, как проходят границы определенной хозяйственной идентичности5. Часть определения, выделенная курсивом, появилась в результате осмысления ситуаций, когда люди, сохраняющие общность семейного бюджета, проживают в разных квартирах. При этом, отвечая на вопрос о душевом доходе, они включали в число людей, которые объединяют свои доходы и на которых делится суммарный доход, детей или родителей, иных родственников, проживающих в другой квартире, чем респондент. Поэтому мы сознательно отступили от принципа выделения домохозяйства общностью единого помещения проживания, используемого статистикой при переписях и в социологических исследованиях6.

Такое развитие критериев выделения домохозяйства соответствовало основной цели проводимых исследований - уточнение особенностей дифференциации городского населения по благосостоянию, прежде всего, доходам. Большая часть факторов изменения доходов (зарплат, пенсий) связаны с индивидами, тогда как дифференциация фактического потребления - результат потребления семейного бюджета. В результате изменения фактической дифференциации разных социальных групп может зависеть опосредованно, но существенно от факторов, не увязываемых в сознании и работников органов управления, и широких масс, с такими результатами. Например, как показали собранные данные, резкое сокращение сферы теневой оплаты труда может существенно снижать уровень жизни десятков тысяч (в масштабах Санкт-Петербурга) неработающих пенсионеров, которые живут в семье, где главный «заработчик» как раз получатель большой теневой оплаты труда.

Первая проблема, с которой нам пришлось столкнуться, на первый взгляд казалась проблемой техники расчетов: опрашиваем мы, как правило, индивидов, а единицей рассмотрения является семья и ответы нам чаще нужны в терминах количества семей разной размерности, находящихся в том или ином состоянии. На уровне здравого смысла достаточно заметить, что люди, проживающие одиноко, составляют в числе квартиросъемщиков (как

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев № 3, 2005 субъектов возможной социальной помощи при резких изменениях тарифов оплаты ЖКХ) значительно большую долю, чем в населении. По данным переписи 2002 г. одинокие люди в Санкт-Петербурге составили 10,9% всего населения старше 18 лет7. По данным наших опросных обследований последних лет их несколько больше - 13-14%. Остальные люди живут семьями, включающими в Санкт-Петербурге в среднем около 2,8 взрослых и 0,5 ребенка (до 18 лет). Численность взрослого постоянного населения города (старше 18 лет) чуть больше 3870 тыс. человек. Несложно определить, что одиноко проживающих в городе около 500 тысяч, а остальные люди объединены, примерно, в 1200 тыс. семей - домохозяйств.

Иными словами, опрос говорит, что одинокие – это седьмая-восьмая часть взрослого населения, составляющие в то же время больше четверти домохозяйств.

Представленные показатели сознательно приведены как округленные, приблизительные. Дело не просто в неполноте или непредставительности используемых данных. Само отнесение людей к одиноко или семейно проживающим не имеет однозначных критериев в практике любого наблюдения, выборочного опросного или сплошного переписного. И в тех, и в других встречается много случаев (по нашей оценке, не менее 3%), которые в системе трех-четырех критериев, сформулированных как однозначные для сборщиков данных, не могут быть строго отнесены к определенной группе.

Текущая практика статистического наблюдения за домохозяйствами по сути сводится к панельному наблюдению органами государственной статистики совокупности домохозяйств (в Санкт-Петербурге – около 1000), состав которой может быть признан представительным с большими оговорками о том, какую часть генеральной совокупности она представляет. Максимальное приближение к оценке генеральной совокупности домохозяйств дает сплошное обследование при переписях населения.

Еще раз стоит вспомнить, что по технике фиксации характеристик населения перепись – это сплошной опрос. Все характеристики записываются со слов тех, кого «переписчик» застал дома или (для бездомных) в местах их временного пребывания. Взрослые члены семьи дает сведения о себе и детях, а так же об отсутствующих в момент прихода «переписчика» взрослых, при этом документальных подтверждений родственных отношений не требуется. На мой взгляд, это может быть одной из причин, по которой численность одинокопроживающих по переписи меньше, чем при представительных опросах. Точно так же, в постоянном населении Санкт-Петербурга (в переписи 2002 года временное население переписывалось со слов родных по основному месту проживания) численность женщин, состоящих в зарегистрированном браке оказалась на 20 тыс. больше, чем мужчин8.

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев № 3, 2005

Текущие учеты динамики населения вносят свои погрешности. В результате переписи зафиксированная численность на 9 октября оказалась на 90 тыс. человек больше, чем полученная по учетным данным, т.е. на 2% больше.

Не углубляясь в детали, можно утверждать, что по мере удаления от даты переписи точность данных о генеральной совокупности населения падает. Соответственно, любые расчеты абсолютных показателей на основе полученных при выборочных обследованиях относительных величин, дают погрешность, определяемые погрешностью данных об объеме генеральной совокупности.

Нам представляется, что конкурентоспособной для оценки состава домохозяйств в городе по нескольким показателям может быть разработанная нами методика реконструкции состава домохозяйств по данным индивидуального представительного опроса9.

Для этого по ответам на упомянутый выше вопрос «паспортички» о составе семьи рассчитывается для каждого респондента число людей в его семье в возрасте, подлежащем опросу по представительной выборке. (В первом из опросов, данные которого рассматриваются в этой статье опрашивались люди старше 14 лет, во втором - старше 18 лет.) Далее делается расчет по следующей таблице (распределение - фактически полученное в указанных исследованиях, численность населения старше 18 лет – условно принята 1000 чел.).

Таблица 1.Схема расчета числа домохозяйств

|

Число членов семьи респондента в возрасте участников выборки |

Распределение выборочной совокупности по группам |

Расчетное число домохозяйств по группам в выборке |

Расчетное число домохозяйств с таким числом членов, вкл. детей* |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|

1 |

140 |

140 |

130 |

|

2 |

380 |

190 |

115 |

|

3 |

270 |

90 |

112 |

|

4 |

170 |

43 |

82 |

|

5 |

40 |

8 |

26 |

|

6 |

10 |

1 |

5 |

|

7-9 |

0 |

0 |

2 |

|

итого |

1000 |

472 |

472 |

*) По ответам на вопрос о наличии детей в семье опрошенного проводился дополнительный расчет доли семей каждой группы с различным количеством детей или без таковых.

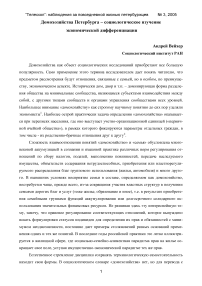

По сравнению с расчетом на октябрь 2004 г. данные переписи октября 2002 г. дают величину численности домохозяйств в городе на 2,6% меньше, т.е. на величину, сравнимую с величиной расхождения данных переписи и сплошного текущего учета населения. По полученным относительным данным и оценке численности генеральной совокупности рассчитываются абсолютные численности соответствующих групп домохозяйств.

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев № 3, 2005

Рисунок 1. Расчетные данные и данные переписи населения

Численность домохозяйств Петербурга различной населенности,

Несовпадения величин определяется как различием техники сбора информации, так и указанными различиями в формулировке критериев выделения границ группы людей, рассматриваемых как домохозяйство. Однако высокая степень подобия распределений (коэффициент корреляции - 0,98) позволяет полагать, что выборочный опрос 1200 человек является вполне конкурентным способом оценки абсолютных численностей домохозяйств. В межпереписные периоды он оказывается практически единственным способом отслеживания изменений в составе домохозяйств с точностью, ограничиваемой не столько выборочным методом (увеличение выборки до 3 тысяч обследованных позволяет получать данные с точностью, удовлетворительной для подавляющего большинства практических задач), сколько возможностями отслеживания объема генеральной совокупности методами текущего административного учета.

Приведенный перерасчет возможен для получения распределений домохозяйств по всем признакам, зафиксированным в опросном обследовании. Конечно, он нужен не всегда. Распределение в столбце 2 таблицы характеризует, сколько людей опрашиваемого возраста живет в семьях разной численности. При таких постановках задач адекватны обычные распределения респондентов. Более того, в тех случаях, когда распределение по числу членов семьи опрашиваемого возраста не отличается в группах с разным значением оцениваемого показателя, пересчет по предложенной методике не дает никаких уточнений, т.к. распределение семей совпадает с распределением индивидов.

Экономическая дифференциация домохозяйств многопланова. В данной статье рассматриваются только некоторые из ее аспектов, связанные в основном с различиями доходов. Проблемы дифференциации, определяемые нелинейностью связи многих расходов семьи с ее численностью (часть расходов по оплате жилья определяется площадью квартиры, независимо от числа проживающих, расходы на еду в семье зависят как от ее состава по полу

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев № 3, 2005 и возрасту, так и относительной экономии продовольствия при домашнем приготовлении пищи на большее число людей и т.п.) здесь не рассматриваются..

Базовым для любого рассмотрения дифференциации является выбор варианта типологии домохозяйств. Предварительный выбор варианта строится на некоторой гипотезе, которая, однако, всегда должна проверяться эмпирически. Априорные рассуждения о «логичных» типах семей могут оказываться непродуктивными.

Примером может служить типология домохозяйств для определения прожиточного минимума семей разного состава, примененная Всероссийским центром уровня жизни10. Представленность логически сконструированных типов (от одиноких до семьи из 5 человек) оказалось в реальной выборке 2004 чел. радикально различной (см. таблицу 2).

Таблица 2. Распределение домохозяйств по вариантам состава, в %

|

Одинокоживущая женщина пенсионного возраста |

14,8 |

|

Одинокоживущий мужчина трудоспособного возраста |

9 |

|

Женщина трудоспособного возраста и ребенок до 6 лет |

0,4 |

|

Мужчина и женщина трудоспособного возраста и ребенок до 6 лет |

3 |

|

Мужчина и женщина трудоспособного возраста, ребенок до 6 лет, ребенок от 7 до 15 лет |

1,4 |

|

Женщина пенсионного возраста, мужчина и женщина трудоспособного возраста, ребенок до 6 лет, ребенок от 7 до 15 лет |

0 |

|

семьи другого состава |

71,4 |

Оказалось, что большая часть семей вообще не укладывается в эту типологию и для них, соответственно, никаких расчетов прожиточного минимума не делались. С другой стороны, расчеты для одной из групп оказались не нужны, т.к. таковой тип семьи оказался крайне редким, В выборке не обнаружилось ни одной семьи состава «мужчина и женщина трудоспособного возраста. ребенок до 6 лет, ребенок от 7 до 15 лет, женщина пенсионного возраста». При последовательной фильтрации массива для выбора семей последнего типа критическим стало требование именно такого распределения детей по возрасту, тогда как другие сочетания двух детей в выборке присутствуют.

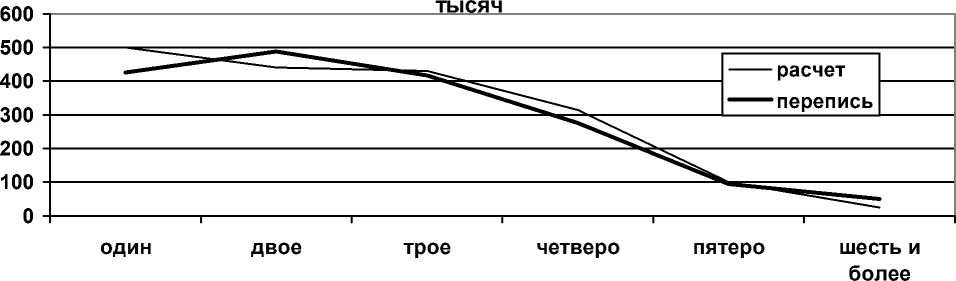

Данные по основным демографическим типам домохозяйства Санкт-Петербурга по нашим данным представлены на рисунке 2..

Восприятие границ семьи и домохозяйств не совпадает. Проблемность их разграничения выявляется в представляемых обследованиях следующими феноменами. При выдвижении на первый план совместности расходов по базовым направлениям потребления выясняется, что до 7% домохозяйств живут «на два дома». В 40% случаев – это живущие отдельно престарелые родители, входящие по мнению респондента (как самого пенсионера, так и молодого члена семьи) в круг ведущих общее хозяйство. С другой стороны, 47% респондентов указали, что они либо получают, либо оказывают материальную помощь близким и знакомым, при этом более половины этого числа смогли назвать ее систематичность. Причины, по

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев № 3, 2005 которым опрашиваемые в одних случаях включают людей, живущих изолированно, в свое домохозяйство, а в других случаях, оказывая такую помощь систематически и в крупных размерах (максимально названная сумма ежемесячной помощи родителям составила $1000) не включают, требуют углубленного изучения восприятия различными социальными группами границ «семьи», «домохозяйства». Но в итоге обобщения по двум критериям - живут только в одном общем помещении и не участвуют в обмене материальной помощью ни с кем во вне, - доля семей, совпадающих безусловно с домохозяйством, составила всего 53%. Этот факт заставляет задуматься об адекватности многих методических приемов замера душевых доходов, дифференциации семей и домохозяйств, уровня доходов, обеспечивающих выжи ваемость и т.д.

Рисунок 2. Распределение домохозяйств в Петербурге по демографическим типам, %

Особо сложной для оценок экономической дифференциации домохозяйств является наличие в семье экономически активных людей - заработчиков, получающих ненаблюдаемые доходы. .(Ненаблюдаемые доходы населения складываются, в основном из неоформ-ляемой в соответствии с действующим законодательством зарплаты. Иные - незарплатные, -доходы назвали как существенный для бюджета их домохозяйства источник средств менее 5% опрошенных.)

Величина не оформляемой зарплаты составляет в среднем по городу 33% всех фактически получаемых трудовых доходов, или 50% к номинальной начисляемой зарплате. Это означает, что в III квартале 2004 г. ненаблюдаемая зарплата составила в Санкт-Петербурге порядка 25 млрд. руб. Признали, что они получают в той или иной мере неоформленную зарплату около 36% работающих и еще 3% отказались отвечать на этот вопрос как некорректный, или уклонились от однозначного ответа. Примерно столько же (40%) домохозяйств

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев № 3, 2005 имеют в своем составе работающих людей, получающих какую-то часть своих доходов «не через официальную кассу».

Для построения типологии домохозяйств по степени зависимости их стабильного существования от различных по механизму регулирования поступлений оплаты труда оказались полезны следующие общие данные.

Минимальная доля работников, получающих ненаблюдаемую зарплату (не более 20%), концентрируется в интервале фактической зарплаты от 2 до 6 тыс. руб. Меньшие зарплаты в полтора раза чаще выплачиваются с ненаблюдаемой частью, здесь же самая большая доля работников, получающих оплату вообще без оформляемой части.

Обращает внимание факт, что во всех других группах доля работников, получающих всю зарплату без оформления практически стабильна – на уровне 10%. Объяснения такой устойчивости в данном обследовании выявить пока не удалось. Однако этим обуславливается общий важный параметр – 10% работников не имеют легальных заработков и поэтому не могут регистрироваться имеющимися формами учета и отчетности. Во всех укрупненных расчетах объемов рынка труда это надо иметь в виду.

С макроэкономических позиций существенно то, что треть всей ненаблюдаемой зарплаты приходится на «невидимых» работников, т.е. тех, кто получает весь заработок без оформления. В то же время, две трети этого финансового потока приходится на людей зарабатывающих более 14 тыс.руб. в месяц и почти половина на тех, кто получает таким образом только часть своего заработка, но большую его часть.

Суммарно неоформляемую зарплату получали в III квартале 2004 г. в Санкт-Петербурге 900 – 960 тыс. человек в средней величине около 9 тыс. руб. в месяц.

Высокую неоформляемую часть доходов имеет, как правило, один работник в семье, что отражается показателем доли его полного заработка в суммарном доходе семьи. Для последних трех категорий средняя величина этого показателя составляет более 0,7, тогда как люди с суммарной (и оформленной, и неоформляемой) зарплатой до 14 тыс. руб. имеет аналогичный показатель около 0,5.

Это означает повышенные риски стабильности материального уровня семей, у которых более 70% достаточно высокого дохода складывается за счет одного работника со слабой защищенностью его заработка.

Состав семей этих групп работников отличается мало, поэтому распределения по особенностям формирования дохода работников и семей практически идентичны.

Существенные особенности экономической дифференциации домохозяйств возникают из-за сложных сочетаний доходов разных членов семьи. Ситуация в городе характеризуется очень высоким уровнем занятости. В соответствии с общепринятой методологией Междуна-

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев № 3, 2005 родной Организации Труда занятым в отчетном периоде считается гражданин, который имел в этот период доход за проработанное время независимо от его продолжительности, т.е. в число занятых включаются все имевшие постоянную, временную или разовую работу. В октябре 2004 г. по данным опроса было занято 63% взрослого населения

Даже с учетом возможной погрешности из-за недоопроса граждан, маловыходящих из дома, можно уверенно считать, что работали не менее 60% всего взрослого населения.

Важно заметить, что не работающие лица старше трудоспособного возраста составляют всего 20-23% населения, тогда как всего их (по данным переписи 2002 г.) порядка 29%. Иными словами более четверти лиц старше трудоспособного возраста работают.

Распределение населения основных возрастных категорий на работающих-неработающих в октябре 2004 года приведено в таблице 3.

Таблица 3. Занятость населения по возрастным группам

Возраст, лет

|

14-17 |

18-55(60) |

>55(60) |

|

|

Работали постоянно |

4% |

76% |

28% |

|

Работали временно |

1% |

3% |

1% |

|

Имели разовой заработок |

1% |

1% |

- |

|

Не работали |

94% |

20% |

71% |

|

итого |

100% |

100% |

100% |

Существенно и то, что часть работающих (6% всего взрослого населения ) совмещают работу с учебой в ВУЗах, и эта группа по численности сравнима с группой студентов, не совмещающих работу с учебой.

На этом фоне неработающие распределяются на две группы с подгруппами:

1/ неработающие граждане старше трудоспособного возраста а/ живущие одиноко, составляющие самостоятельное домохозяйство, являющиеся «иждивенцами бюджета»;

б/ живущие супружеской парой пенсионеров, составляющие самостоятельное домохозяйство, являющиеся «иждивенцами бюджета»;

в/ живущие в семье, т.е. в составе домохозяйства, где есть различные доходы, являющиеся «иждивенцами бюджета и семьи»;

г/ продолжающие работать при получении пенсии, т.е. являющиеся частичными «иждивенцами бюджета»;

2/ неработающие граждане в трудоспособном возрасте а/ живущие одиноко, составляющие самостоятельное домохозяйство, могущие быть как «иждивенцами бюджета» (инвалиды), так и находящимися вне «прикрытия» государства;

б/ живущие в семье, т.е. в составе домохозяйства, где есть различные доходы, являющиеся «иждивенцами семьи».

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев № 3, 2005

Первый расчет численности этих групп показал, что подгруппа 2а/ представлена несколькими инвалидами и статистические оценки по ней даже при сделанной большой выборке получить нельзя. (Относящийся к ней контингент лиц БОМЖиЗ по инструкции интервьюерам опросу не подлежал).

На рисунке 3 для пяти оставшихся подгрупп видно, что по численности граждан, находящихся в наиболее трудном положении (душевой доход ниже прожиточного минимума, рассчитанного на III квартал 2004 г. для живущих в Санкт-Петербурге пенсионеров по возрасту в сумме 2051 руб.), три первые подгруппы практически равны (различия долей в пределах погрешности выборочного наблюдения). В тоже время, вероятность оказаться в наиболее трудном положении выше всего у семейной пары пенсионеров - среди них практически нет домохозяйств со среднедушевым доходом выше 4 тыс. руб., т.е. имеющих резервы, а доля получающих среди них материальную помощь от близких из других домохозяйств - около трети, тогда как среди одиноких пенсионеров - ближе к половине.

Однако с точки зрения оказания помощи государством в поддержании хотя бы неизменного уровня жизни при удорожании его стоимости в более трудном положении оказывается часть неработающих пенсионеров, живущих в семье. Дополнительный расчет соотношения величины пенсии такого пенсионера и среднедушевого дохода в его семье показывает, что каждый четвертый «неработающий пенсионер в семье» имеет пенсию такую же или даже большую, чем среднедушевой доход. Иными словами, его пенсия может внутри семьи перераспределяться в пользу других членов семьи. Трудность положения этой категории состоит, прежде всего, в трудности диагностики их ситуации для органов управления, отсутствии простых и легко проверяемых показателей реального материального положения семьи.

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев № 3, 2005

Рисунок 3. Распределение лиц пенсионного возраста и неработающих трудоспособного возраста из домохозяйств разного состава по душевому доходу

(площадь всех столбцов = 100% людей этих категорий)

семье

Как видим, количество трагически бедных людей (душевой доход ниже 2000 руб. в месяц), которые не зарабатывают сами и находятся на иждивении или государства, или семьи, примерно одинаково в разных семейных составах. Так что одинокие пенсионеры составляют не более, чем треть престарелых людей, для которых необходимы меры социальной помощи по критерию бедности. Две же трети из них чаще выпадают из поля зрения только по причине «неодинокости. Пятая же часть пенсионеров находятся в зоне относительного благополучия (душевой доход свыше 6000 руб.), но, по преимуществу, потому, что они работают.

Внедряясь в область, где широко используются данные официальной статистики, социолог практически всегда сталкивается с проблемой доказательства достоверности получаемых им оценок ненаблюдаемой экономики. Никакими характеристиками представительности выборок оппонентов убедить нельзя, т.к. главным оказывается недоверие к тому, что респонденты могут говорить откровенно о своем поведении, признаваемым ненормативным на официальном уровне, а так же (аргумент второго уровня, но для социолога методически значительно более весомый) информированности респондентов о доходах и расходах семьи, их способности давать интегрированные и усредненные оценки по этим предметам.

Обсуждению любого из этих аспектов должно предшествовать осознание требований к точности получаемых количественных оценок. К сожалению, очень редко можно услышать от лиц, принимающих решения, примеры тех всегда имеющихся на деле резервных «зазо-

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев № 3, 2005 ров», «люфтов» в назначениях тех же бюджетных расходов, прогнозов поступлений налогов и т.п., которые можно было бы считать оценкой самых жестких требований к точности информации. на основе которой решения принимаются. Остается ориентироваться на известные погрешности имеющейся у органов управления информации. Здесь достаточно упомянуть, что оценки той же ненаблюдаемой зарплаты, получаемые другими, неопросными методами дают похожие оценки. Одновременно это означает. что публикуемые данные о численности занятых и их доходах, рассчитываемые на основе сдаваемой субъектами хозяйственной деятельности отчетности, которыми обязаны пользоваться органы государственного управления и которыми практически пользуются многие независимые аналитики при оценке социально-экономической ситуации имеют погрешности в 20-40%. Такая величина допустимой погрешности, если она оценена к тому же качественно, с объяснением наиболее вероятного направления расхождений получаемых оценок согласно интересов действующих субъектов, вполне достижима при сборе информации опросными методами

Тем не менее, кроме такого общего методологического рассуждения, приходится искать и более конкретные метода доказательства представительности данных. Вторая из выше упомянутых проблем (адекватность респондентов в оценках собственных параметров) имеет ряд способов решения, начиная с использования детально-конкретных вопросов параллельно с обобщающими и сравительным контролем результатов. Для разрешения же первой проблемы нами разрпаботана и применена в 2004 г. методика «Расчет величин отчетноофициальной статистики по оценкам общей и ненаблюдаемой величины заработков».

Полученная в опросных обследованиях средняя фактическая заработная плата по Санкт-Петербургу за сентябрь-октябрь 2004 г. с вероятностью 0,95 находится в интервале от 10 051 рубля11 до 11 189 рублей (середина интервала 10 620 рублей). Неоформляемая заработная плата (по данным тех же опросов) в составе этой величины находится в интервале от 3020 рублей до 4098 рублей (середина интервала 3559 рубля). Таким образом, оформляемая заработная плата по данным обследования составляет, приблизительно, 7061 рублей. Эта величина характеризует фактически получаемые работником деньги. Поэтому для сравнения ее с данными статистики («средняя номинальная заработная плата, начисленная за период») нужно скорректировать величину нашего наблюдения на подоходный налог, который входит в номинальную заработную плату, т.е. разделить на 0,87.

Искомая величина равна 8116 рублей. Средняя номинальная заработная плата, начисленная в сентябре-октябре, равна 8308 рубля12, или больше на 2,4%, т.е. находится ближе к середине, чем краям доверительного интервала.

Соответственно, средний душевой доход за этот период (сентябрь-октябрь 2004 года) по данным исследования находится в интервале от 5873 рублей до 6379 рублей (середина

“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев № 3, 2005 интервала 6126 рублей). По данным Петростата среднедушевой доход по единовременному выборочному бюджетному обследованию (по методике – дневниковый опрос) за III квартал 2004 года составил 6075 рубля13 в месяц, т.е. меньше полученного в нашем наблюдении на 1%.

Такая близость данных получаемых документарным и традиционными для государственной статистики способом на основе сведений бухгалтерского учета и детальной записи доходов и расходов семей с данными экспресс-опроса позволяет утверждать, что опросные данные верно отражают экономические характеристики массовых процессов жизни горожан в разрезе домохозяйств..

-

1 Большая российская энциклопедия. М., 1994; Большой экономический словарь. М., 2004; это видно и из подборок публикаций в базе данных литературы по экономике и социологии на сайте www.ecsocman.edu.ru

-

2 При этом в инструктивном определении преобладают критерии хозяйственного обособления от других домохозяйств: «Домохозяйство – это группа людей, проживающих в одном жилом помещении или его части, совместно обеспечивающих себя пищей и всем необходимым для жизни, т.е. самостоятельно или частично объединяющих и расходующих свои средства. Эти люди могут быть связаны отношениями родства или отношениями, вытекающими из брака, либо быть не родственниками, либо и теми, и другими. Домохозяйство может состоять из одного человека, живущего самостоятельно и обеспечивающего себя пищей и всем необходимым для жизни. Люди без определенного места жительства, бездомные, считались также домохозяйствами». – Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года, т. 6. «Число и состав домохозяйств», с. 446..

-

3 Большой толковый социологический словарь COLLINS. пер. с английского, М., Вече – Аст, 2001, с. 192-193.

-

4 Обследования проведены исследовательской фирмой «Крона Корсинто» в сентябре – ноябре 2004 г. методом уличного интервью. Объем выборочной совокупности, поступившей в обработку – 2464 ед. Выборка сформирована методом квотных заданий по 14 половозрастным группам (согласно данным переписи населения 2002 г.) и по территории проживания в разрезе 50 округов по выборам в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (согласно численности избирателей). Контроль реальности и качества интервьюирования – путем телефонных контактов с респондентами, предоставившими свои контактные телефоны (40% респондентов), обращений самих респондентов о взятии у них интервью по контактному телефону руководителю опроса (8% респондентов), проверкой статистической устойчивости распределений ответов на эмоционально нагруженные вопросы у большинства интервьюеров.

-

5 Н.Соколов. Петербургские домохозяйства в начале XXI века. «Телескоп», 2005, № 1, стр. 36.

-

6 См. там же

-

7 Расчет по: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. Том 2 «Возрастно-половой состав и состояние в браке», с. 106, и том 6 «Число и состав домохозяйств, с. 340-341.

-

8 Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. Том 2 «Возрастно-половой состав и состояние в браке», с. 340-341.

-

9 Эта методика была первый раз применена для конкретного расчета в 2002 г. в квалификационной бакалаврской работе, подготовленной под руководством автора (см.: Е.В.Родина. Оценка распределения населения по денежным доходам на основе данных социологического опроса. В сб.: Социологические методы в исследованиях социально-экономических процессов. Иркутск, 2003, с. 32.). Расчеты по данным последних обследований в значительной части были проведены студенткой социологического факультета СПб филиала Государственного университета – Высшей школы экономики Е.С. Алябьевой, за что ей искренняя благодарность.

-

10 см., например, «Мониторинг социально-экономического потенциала семей», 2004, № 3, сс. 59-72.

-

11 В данном случае нарочно применен формат представления данных, аналогичный официальностатистическому (с точностью до рубля), чтобы было возможно сравнение с этими данными.

-

12 Рассчитано по Петербургкомстат "Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга и Ленинградской области", СПб, 2004 (№ 10 стр.126 и № 11 стр. 108).

-

13 Рассчитано по Петростат "Показатели уровня жизни населения Санкт-Петербурга по результатам выборочного бюджетного обследования (2 и 3 квартал 2004 года)», стастический бюллетень № 2 (49). СПб, 2005, с.4.