Домостроительство населения степного и лесостепного Алтая в среднем и позднем бронзовом веке

Автор: Федорук А.С., Папин Д.В., Федорук О.А.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 3 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье на основании обширного археологического материала в хронологическом порядке описываются конструктивные особенности построек андроновской, черкаскульской, саргаринско-алексеевской и ирменской культур, а также памятников «бурлинского типа». Выполнена графическая реконструкция ряда строений. По результатам анализа и обобщения материалов сделан вывод о существовании общей условной модели сооружения, преобладавшей в представлениях о домостроительстве у населения региона на среднем и позднем этапах бронзового века. Это каркасно-столбовая одно-, реже двухкамерная конструкция прямоугольной или подквадратной формы с выступающим за пределы котлована входом коридорного типа. Отмечается специфика воплощения данной модели в рамках эпох и отдельных археологических культур. Для андроновского времени характерны сооружения тяжелого и легкого типов, больших и средних размеров, каркасно-столбовой, а возможно, и срубной конструкции, с плоской, двускатной или усеченно-пирамидальной крышей. В эпоху поздней бронзы традиция возведения легких построек с двускатной кровлей представлена черкаскульским жилищем поселения Калиновка II. На памятниках «бурлинского типа» изучены каркасно-столбовые полуземлянки и наземные сооружения тяжелого типа различных размеров с крышей в форме конуса или усеченной пирамиды. Многочисленные саргаринско-алексеевские строения представляют собой полуземлянки тяжелого типа крупных и средних размеров с каркасом из столбов и усеченно-пирамидальной кровлей. С ними схожи ирменские сооружения. Судить об особенностях корчажкинских построек преждевременно в силу малочисленности изученных строений.

Эпоха бронзы, алтай

Короткий адрес: https://sciup.org/145145892

IDR: 145145892 | УДК: 903.3_728(571.150)

Текст научной статьи Домостроительство населения степного и лесостепного Алтая в среднем и позднем бронзовом веке

Вопросам домостроительства эпохи бронзы на юге Западной Сибири посвящено немало исследований [Матвеев, Сидоров, 1985; Овчаренко, Мыльникова, Дураков, 2005; Чича…, 2009, с. 20–30; Берлина, 2013; Мыльников, 2014; Мыльников, Мыльникова, 2015; и др.]. Специалистам удалось разработать и апробировать методику реконструкции древних сооружений. В то же время материалы степного и лесостепного Алтая до сих пор не стали объектом полноценного специального изучения. С момента выхода в свет обобщающей работы В.А. Борзунова, Ю.Ф. Кирюшина, В.И. Матющенко [1993], а также написанных ими глав коллективной монографии [Очерки…, 1995, с. 133–137, 143–146, 160–176] других публикаций не появилось. Между тем на сегодняшний день известно уже более 50 строений эпохи бронзы, в т.ч. 38 сооружений среднего и позднего этапов бронзового века. Раскопаны постройки каждой из представленных в регионе археологических культур. Назрела необходимость анализа и обобщения имеющихся материалов, определения их места и значения в кругу древностей юга Западной Сибири и выхода на качественно новый уровень – уровень реконструкций.

Анализ материалов

Для систематизации построек, исходя из особенностей фактического материала, был определен набор их наиболее значимых признаков двух различных, но взаимосвязанных уровней. Признаки, объективно зафиксированные при проведении археологических раскопок: 1) котлован (количество камер, размеры, форма, конструктивные элементы за пределами стен); 2) ямки от столбов (расположение относительно котлована; размеры, конструктивные особенности); 3) объекты (очаги, ямы, канавки, углубления и их расположение относительно котлованов). Признаки, связанные с интерпретацией материалов раскопок: 1) каркас сооружения (несущие элементы (столбы, сруб), расположение относительно котлована); 2) стены (материал, способ крепления к каркасу, углубление, дополнительное утепление); 3) кровля (материал, способ его крепления, дополнительное утепление). Результатом данной классификации стало выделение групп строений, отражающих особенности сооружений каждой из представленных в регионе археологических культур.

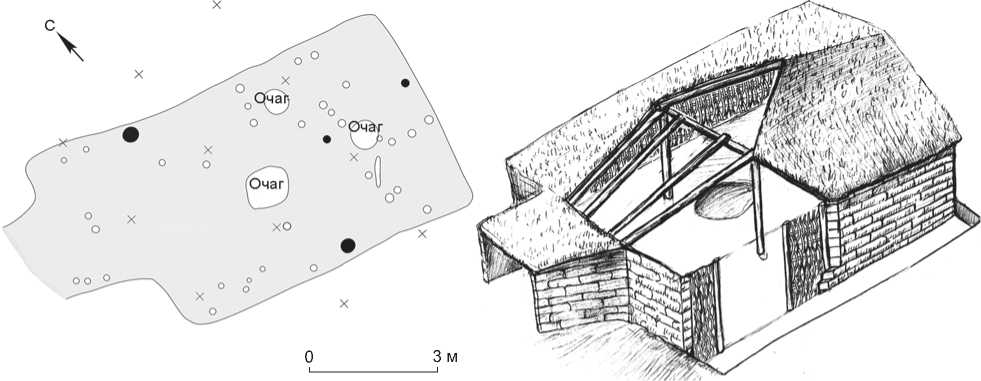

Средний этап бронзового века. На территории степного и лесостепного Алтая он представлен исключительно памятниками андроновского культурного пласта [Кирюшин, Шамшин, 1992, с. 210–211, 220; Абдулганеев и др., 2003, с. 57; Удодов, 1994, с. 9; Федорук, Папин, Редников, Федорук, 2015]. Исследованные постройки разнотипны. На поселениях Жарково-3 и Ляпустин Мыс это однокамерные полуземлянки (углублены в материк на 0,2–0,3 м), на памятнике Переезд – двухкамерное наземное сооружение (0,10–0,15 м). Две постройки (Жарково-3 и Переезд) имеют крупные размеры (150 и 180 м2 соответственно) и подпрямоугольный котлован, третья (Ляпустин Мыс) – небольшая (44–50 м2) подквадратная. Дно котлованов ровное. В двух случаях (Жарко-во-3, Ляпустин Мыс) прослежены коридорообразные входы. На поселении Ляпустин Мыс столбовые ямы не выявлены, что вкупе с небольшой площадью котлована наводит на мысль о постройке срубного типа. На памятниках Переезд и Жарково-3 наличие столбовых ям диаметром 0,1–0,5 м, глубиной 0,1–0,5 м, приуроченных к краям и центру котлованов, указывает на каркасно-столбовую конструкцию. Каркас мог состоять из ряда высоких столбов вдоль длинной оси котлована и менее высоких – по его периметру. Между собой они связывались жердями. Стены и кровля построек были легкого или тяжелого типа. На поселении Жарково-3 (легкий тип) стены могли быть тыновыми или плетневыми, возможно обмазанными глиной и снаружи утепленными дерновой кладкой. Проходящий через центральную ось котлована ряд столбовых ям указывает на двускатную кровлю (рис. 1). В данном случае она могла сооружаться из тонких жердей, которые для теплоизоляции покрывались тростником. На поселении Переезд (тяжелый тип) стены были наклонными, опиравшимися на каркас, а кровля в форме усеченной пирамиды либо односкатной [Удодов, 1994, с. 9].

Легкие постройки широко представлены на ан-дроновских памятниках в лесостепной зоне Урала, Северного Казахстана и в отдельных районах Центрального и Восточного Казахстана [Кузьмина, 1994, с. 77]. Определенное сходство (каркасно-столбовая конструкция, прямоугольная форма, стены и кровля легкого типа, двускатная крыша) прослеживается с жилищем срубной культуры на I Береговском поселении [Горбунов, 1989, с. 68–70, табл. X, 2]. Сооружения тяжелого типа, очевидно близкие постройке поселения Переезд, более известны по материалам последующего времени в Казахстане (Саргары, Суук-Бу-лак) [Маргулан и др., 1966, с. 255, рис. 126; Маргулан, 1979, с. 305, рис. 220; Зданович, 1983, с. 71] и Прито-болье (Камышное, Язево, Садчиковское, Замаревское селище) [Потемкина, 1985, с. 327–330].

Поздний этап бронзового века. В Кулунде и Рудном Алтае преобладают материалы саргаринско-алек-сеевской культуры. В Северной Кулунде представлены ирменские комплексы и памятники «бурлинского типа», в Восточной – черкаскульские материалы на поселениях Калиновка II и Черная Курья III. В Приобье доминируют памятники ирменской культуры, ши-

Рис. 1. План и вариант реконструкции сооружения № 2 на поселении Жарково-3.

Здесь и далее на рисунках черной заливкой выделены ямки глубиной более 0,2 м.

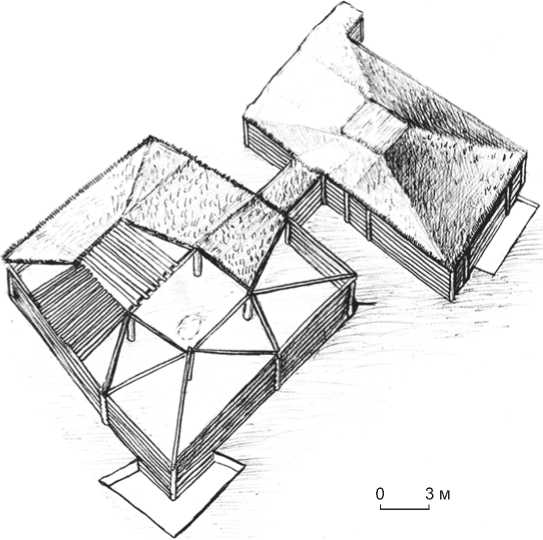

роко представлены корчажкинские. На сегодняшний день раскопаны постройки всех перечисленных групп. В рамках этой эпохи наиболее ранним строением можно считать жилище № 2 поселения Калиновка II, связанное с черкаскульской керамикой [Иванов, 2000, с. 73–83], которая маркирует период, предшествующий появлению на памятнике саргаринско-алексеевских материалов. Постройка небольшая (ок. 32 м2), однокамерная, подпрямоугольной формы, с входом-коридором в средней части короткой западной стены. Котлован врезан в материк на 0,12–0,15 м. Пол ровный. В котловане зафиксировано 36 ям от вбитых в материк (в основном вертикально) заостренных кольев. Столбов было всего три, у разных стен. Общая глубина котлована не превышала 0,45 м от древней дневной поверхности, что позволяет отнести сооружение к наземным конструкциям. По мнению Г.Е. Иванова, жилище имело плетневые стены и крышу легкого типа. Предполагалось дополнительное утепление стен дерном, а крыши – камышом [Там же].

Можно согласиться с реконструкцией Г.Е. Иванова. Очевидно, постройка относилась к каркасно-столбовым конструкциям легкого типа – вдоль краев неглубокого котлована сооружался каркас из кольев и столбов, пространство между которыми заполнялось плетнем, обмазанным глиной (рис. 2). Снаружи стены могли утепляться дерновой клад-

-Sg

Оо ° ®

оо ч о й=с

Яма

'олоде!

3 м

Рис. 2. План и вариант реконструкции жилища № 2 на поселении Калиновка II.

Рис. 3. План и вариант реконструкции сооружения № 1 на поселении Бурла-3.

касно-столбовая конструкция, прямоугольная форма котлована, стены и кровля легкого типа, двускатная крыша), что связано с небольшим хронологическим разрывом между андронов-ским и черкаскульским населением поселка и их преемственностью.

Достаточно ранним в пределах эпохи поздней бронзы представляется поселение Бурла-3 (памятники « бурлинского типа»). Изученные здесь строения неоднородны, выделяются два типа построек. Первый представлен двумя наземными каркасно-столбовыми сооружениями. Строения располагались близко друг к другу, имели подквадратную форму, небольшие размеры (33–42 м2) и коридорообразные входы. Пол находился на уровне материка. По некоторым данным столбовые ямы по периметру котлованов соединялись узкими канавками. Стены были вертикальные, а крыша, скорее всего, конусообразной формы [Удодов, 1994, с. 12].

Второй тип составляют четыре полупод-земных сооружения средних и крупных размеров [Там же; Федорук, Папин, Редников, 2015а; Федорук, Папин, Редников, Федорук, Демин, 2015]. Расстояние между стенами построек 1–2 м. Котлованы площадью от 60 до 200 м2, кой. Кровля в таком случае была легкой, двускатной или плоской, сооруженной из тонких жердей и камышовых матов. По основным морфологическим особенностям (небольшие размеры, подпрямоугольная форма, вход в центре короткой стены, наземный тип, каркас из столбов, наличие очагов, в т.ч. центрального, двускатная кровля) строение близко постройкам черкаскульской культуры [Обыденнов, Шорин, 1995, с. 8–9]. Вместе с тем очевидна его схожесть с андро-новским сооружением поселения Жарково-3 (кар- углублены в материк на 0,2–0,4 м, имеют подпрямоугольную форму и ровный пол. В одном случае имеется коридор-переход между камерами, в другом – коридорообразный вход в углу котлована. Столбовые ямки выстраиваются в четкую систему – наиболее глубокие располагаются рядами вдоль стен и по центру. Между собой они соединялись канавками шириной 0,10–0,15 м и глубиной до 0,2 м. Этот тип построек реконструируется по изученному полностью сооружению № 1 (рис. 3). В центре котлованов распо- лагалась прямоугольная рама, опирающаяся на четыре–шесть высоких несущих столбов. Вдоль края котлована устанавливались, возможно, менее высокие, столбы, держащие внешнюю раму, которая связывалась с центральной перекладиной. Расстояние между котлованами и профиль ям указывают на вертикальные стены. Упирающиеся в столбовые ямы канавки оставлены, видимо, горизонтально уложенными между столбами и углубленными в дно котлована бревнами. Вероятно, к столбам они крепились в технике заплота. В этом случае кровля опиралась с одной стороны на центральную раму, с другой – на внешнюю или бревна стен. Кровля в таком случае могла быть в центральной части плоской (с дымовым отверстием над очагом или без него), по краям – пирамидальной. Размеры ям от столбов каркаса указывают на тяжесть

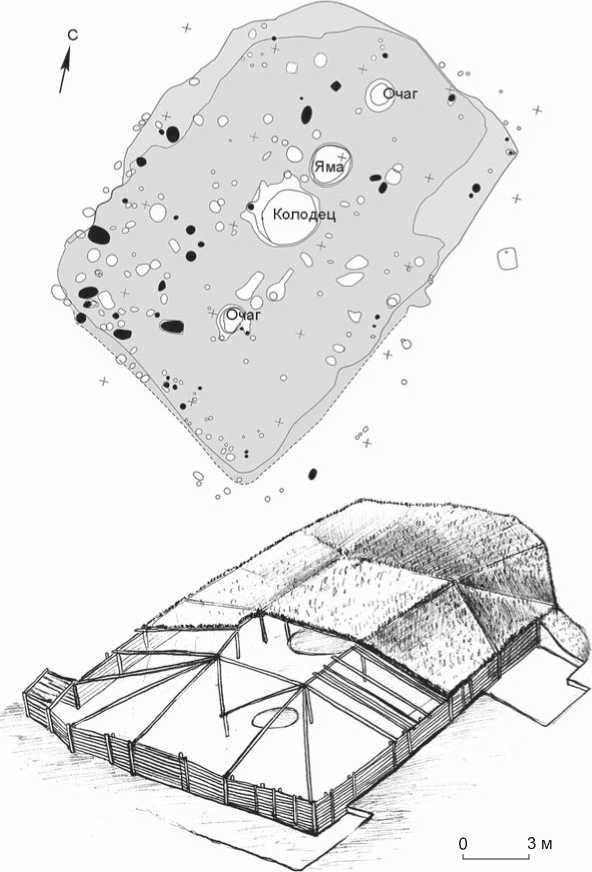

При этом очевидны индивидуальные особенности построек. В частности, сооружение № 1 поселения Жарково-3 – углубленная на 0,3–0,7 м в древнюю поверхность крупная (площадь ок. 260 м2) однокамерная полуземлянка (рис. 4). Каркас состоял из связанных между собой центральной и внешней рам, базирующихся на вертикальных столбах. Стены сооружа- лись, вероятно, из горизонтально уложенных жердей, зажатых между двумя рядами вертикальных столбов по краям котлована (закладная техника). Отсутствие столбовых ям в северном углу котлована может свидетельствовать об использовании на данном участке постройки растущих деревьев в качестве столбов либо о бревенчатых стенах, скрепленных способом замкового углового сопряжения (в обло, в охлуп или иное). Зафиксированы следы дополнительного утепления крыши. Возможно, для теплоизоляции поверх жердей укладывался слой дерна.

За пределами региона подобные строения имеют широкий круг аналогий. Наиболее территориально и хронологически близкими являются саргарин-ско-алексеевские постройки Казахстана и ирменские Приобья. Сближает их каркасно-столбовая конструкция, полу-земляночный тип, наличие двух камер с коридором-переходом, возможно, единые подходы к возведению стен и кровли. Особенностью бурлинских сооружений является плотность их расположения и наличие соединяющих столбы каркаса узких канавок. В кругу единовременных памятников подобные канавки известны только в наземных постройках летних поселений Меновное и Побока (Восточный Казахстан) [Ткачев и др., 2000].

В западной части степного и лесостепного Алтая наиболее многочисленны сооружения саргаринско-алексеевской культуры – 15 построек [Демин, Ситников, 1999, с. 25–26; Иванов, 2000, с. 25, 35–36, 62–63, 72–85; 2004, с. 49; 2005, с. 53; 2016; Папин, Федорук, Шамшин, 2014; Ситников, 2015, с. 113–114; Федорук, Папин, Редников, 2015б]. Они сходны между собой по ряду конструктивных особенностей котлованов и каркаса. Котлованы имеют подпрямоугольную форму, вертикальные стенки, ровный пол, прорезают материк на 0,2–0,8 м. Система расположения столбовых ям и их размеры указывают на каркасно-столбовую конструкцию и тяжелый тип строений. В ряде случаев зафиксированы входы-коридоры (Жар-ково-3, Рублево VI, Чекановский Лог-1).

Рис. 4. План и вариант реконструкции сооружения № 1 на поселении Жарково-3.

стен завалинкой из земли с золой. В западном углу сооружения предположительно находился коридорообразный вход. Тяжелая кровля опиралась на рамы и стены. Возможно, для ее теплоизоляции также использовался дерн.

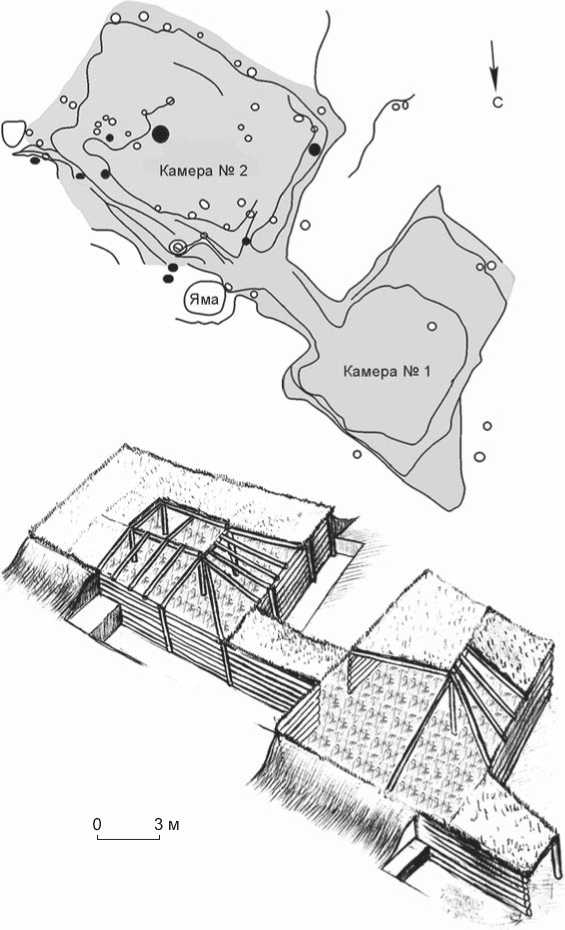

Иначе выглядело сооружение № 1 поселения Рублево VI (рис. 5). Оно представляло собой крупную (площадь 120–200 м2) и глубокую полуземлянку, состоящую из двух камер, соединенных переходом. Камера № 1 (площадь 45–80 м2) углублена на 0,5–0,9 м от древней дневной поверхности. Отсутствие столбов вдоль стен котлована (в сочетании с черной гумусированной полосой по его внутреннему периметру)

и их наличие в центральной части (вдоль длинной оси) позволяют предполагать срубную конструкцию с двускатной кровлей, которая опиралась на центральную раму и верхние венцы сруба. С внешней стороны стен для утепления была сооружена завалинка из золы с землей. Очевидно, камера ненамного возвышалась над древней поверхностью. В северном углу котлована имелся коридор-вход, в центральной части противолежащей ему стены располагался коридорообразный переход во вторую камеру. Она больше (площадь 65–120 м2) и глубже (до 1,0 м от древней дневной поверхности) первой. Каркас и кровля такие же, как у сооружения № 1 поселения Жарково-3. Стены могли

Рис. 5. План и вариант реконструкции сооружения № 1 на поселении Рублево VI.

состоять из горизонтальных рядов жердей, закрепленных между столбами каркаса. С внешней стороны стен была завалинка из золы с землей. Видимо, эта камера, так же как первая, ненамного возвышалась над древней дневной поверхностью.

Саргаринско-алексеевским по стройкам Алтая находится множество аналогий на территории Казахстана. Каркасно-столбовая конструкция – явление распространенное (поселения Саргары, Трушниково, Малокрасноярка, Барашки-1, Шортанды-Булак, Суук-Булак), срубная же достаточно редка (жилище № 2 поселения Усть-Нарым) [Маргулан, 1979, с. 198–203, 224; Маргулан и др., 1966, с. 255, рис. 126; Ткачёва, 1997, с. 8]. Можно провести параллель с ирменскими материалами Новосибирского Приобья и Барабы. В частности, постройка № 1 поселения Жарково-3 соотносится с большими каркасно-столбовыми полуземлянками, а камера № 1 сооружения № 1 памятника Рублево VI – со срубными [Матвеев, Сидоров, 1985, с. 31–47]. Камера № 2 этого сооружения сопоставима с ирменскими каркасно-столбовыми полуземлянками, но меньше по размерам. Сочетание в одном строении разных конструкций подтверждает синкретичный характер традиций населения региона.

Сооружения ирменской культуры на Алтае представлены восемью постройками. Судя по имеющимся данным, их площадь различна – от 20 (Речкуново-3) до 150 м2 (Малый Гоньбинский Кордон-1, поселение 3). Котлованы углублены в материк на 0,1–0,8 м, что свидетельствует о существовании сооружений наземного, полу-подземного и подземного типов. Сооружения имели оформленные входы-коридоры. Расположение столбовых ям преимущественно по периметру и в центре камер ука-

зывает на каркасно-столбовую конструкцию [Шамшин, 1988, с. 9; Кирюшин, Шамшин, 1992, с. 212; Очерки…, 1995, с. 172]. Исключение составляет жилище поселения Крестьянское-9, где их отсутствие [Иванов, 1990, с. 87] предполагает наличие сруба.

Сооружения корчажкинской культуры в Приобье представлены тремя полуземлянками (Корчажка I и V) и двумя наземными постройками (Костенкова Избушка) [Шамшин, 1988, с. 8; Кирюшин, Шамшин, 1992, с. 211, 221; Очерки…, 1995, с. 145]. Эти сооружения полноценно не опубликованы, что не позволяет провести их анализ.

Рассмотренные типы построек отражают уровень развития домостроительных традиций и специфику этнокультурного взаимодействия в регионе на среднем и позднем этапах бронзового века. Особенности отдельных сооружений, видимо, определялись их функциональным назначением, а также наличием местных источников строительного материала. Данные факторы носили универсальный характер и связаны с хозяйственно-культурным типом конкретных групп населения, но рассмотрение данной проблематики выходит за пределы настоящей работы.

Заключение

Обобщив рассмотренные материалы, можно построить условную модель сооружения, преобладавшую в представлениях о домостроительстве у населения степного и лесостепного Алтая в среднем и позднем бронзовом веке. Это каркасно-столбовая одно-, реже двухкамерная конструкция прямоугольной или подквадратной формы с входом в виде выступающего за пределы котлована коридора. Для андроновского времени характерны сооружения тяжелого и легкого типов, больших и средних размеров, каркасно-столбовой, а возможно, и срубной, конструкции, с плоской, двускатной или усеченно-пирамидальной крышей. В позднем бронзовом веке традиция возведения легких построек с двускатной кровлей воплощается в черкаскульском жилище (Калиновка II), хотя его особенностью является использование кольев для сооружения каркаса и наземный тип строения. Постройки тяжелого типа получили широкое распространение и характерны для большинства культур эпохи поздней бронзы региона. К ним относятся сооружения поселения Бурла-3 – каркасно-столбовые полуземлянки или наземные строения различных размеров с крышей в форме конуса либо усеченной пирамиды. Спецификой этих построек являются плотность их расположения и наличие соединяющих опорные столбы канавок, вероятно указывающих на использование заплотной техники крепления стен к столбам каркаса. Саргаринско-алексеевские сооружения демонстри- руют приверженность общей модели – представляют собой полуземлянки тяжелого типа больших и средних размеров с каркасом из столбов и усеченно-пирамидальной кровлей. Отмеченное сочетание в одной постройке срубной и каркасно-столбовой конструкций (Рублево VI) свидетельствует о многокомпонентном составе этого населения. Ирменские сооружения схожи с саргаринско-алексеевскими, что объясняется активными этнокультурными контактами степного и приобского населения.

Представленные в регионе андроновские, сарга-ринско-алексеевские и ирменские постройки находят широкие аналогии на сопредельных территориях. Сходство проявляется в основных подходах к сооружению: каркасно-столбовой тип, углубленность котлованов, преимущественно вертикальные стены и двускатная либо пирамидальная кровля. При этом есть и отличия, связанные, в первую очередь, с наличием местного строительного материала. Наиболее ярко это демонстрируют андроновские и сарга-ринско-алексеевские постройки. Если на территории Казахстана часто использовался камень, то в рассматриваемом регионе – дерево. Жилище № 2 поселения Калиновка II, с одной стороны, близко черкаскуль-ским строениям Зауралья, с другой – четко вписывается в андроновскую традицию возведения легких построек.

Таким образом, доминирующей тенденцией в домостроительстве населения степного и лесостепного Алтая в среднем и позднем бронзовом веке является дальнейшее развитие андроновской традиции, которая прерывается только в переходное к эпохе железа время в связи с появлением новых групп населения, что согласуется с общим трендом для юга Западной Сибири и Казахстана. Специфично на этом фоне выглядят «бурлинские» постройки. Их особенности, видимо, связаны с привнесенными из Средней Азии традициями.

Исследование выполнено за счет гранта Правительства РФ (постановление № 220), полученного Алтайским государственным университетом (договор № 14.Z50.31.0010), в рамках госзадания Алтайского государственного университета (проект № 33.867.2017/4.6).

Список литературы Домостроительство населения степного и лесостепного Алтая в среднем и позднем бронзовом веке

- Абдулганеев М. Т., Кадиков Б.Х., Кирюшин Ю.Ф., Кунгурова Н.Ю. История исследования археологических памятников Зонального района // Зональный район: история, люди и судьбы. - Барнаул: Управление архивного дела администрации Алтайского края, 2003. - С. 50-78

- Берлина С.В. Некоторые вопросы методики реконструкции жилищ эпохи бронзы и раннего железного века юга Западной Сибири // Вестн. Том. гос. ун-та. История. -2013. - № 3 (23). - С. 10-13.

- Борзунов В. А., Кирюшин Ю.Ф., Матющенко В.И. Поселения и жилища эпохи камня и бронзы Зауралья и Западной Сибири // Памятники древней культуры Урала и Западной Сибири. - Екатеринбург: Наука, 1993. - С. 4-45.

- Горбунов В.С. Поселенческие памятники бронзового века в лесостепном Приуралье. - Куйбышев: Куйбышев. гос. пед. ин-т; Уфа: Башк. гос. пед. ин-т, 1989. - 134 с.

- Демин М.А., Ситников С.М. Некоторые результаты археологических раскопок поселения Чекановский Лог-1 // Вопросы археологии и истории Южной Сибири. - Барнаул: Барнаул. гос. пед. ун-т, 1999. - С. 25-35.