"Донаучный" период в изучении петроглифов Китая

Автор: Комиссаров Сергей Александрович, Черемисин Дмитрий Владимирович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Китая

Статья в выпуске: 10 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен самый ранний период в изучении петроглифов Китая, который мы условно обозначили как «донаучный». Первая целенаправленная фиксация наскального искусства происходит в памятниках фольклора, откуда перемещается в письменные произведения: трактаты, летописи и т. п. Делаются первые попытки объяснить происхождение петроглифов - как правило, через известные мифологемы (типа «след великана»). Наиболее заметную роль в рамках этого периода (на этапе Средневековья и Нового времени) играют географические и краеведческие описания. Из их числа следует особо выделить «Канон вод с комментарием» («Шуй цзин чжу»), написанный в начале VI в. Ли Даоюанем. В этом сочинении не только зафиксировано 19 местонахождений с петроглифами с точным описанием и «привязкой» к местности, но и приводятся связанные с ними легенды (если есть), а также сведения о культовом использовании памятников местным населением, которое продолжалось, судя по заметкам-чжи, и в более поздние времена. Таким образом, материалы о наскальном искусстве Китая, полученные во время «донаучного» периода их изучения, представляют ценный источник знаний о роли и месте традиционного искусства в меняющейся картине мира.

Петроглифы, фольклор, "шуй цзин чжу", ли даоюань, географические описания-чжи

Короткий адрес: https://sciup.org/147219886

IDR: 147219886 | УДК: 903.27(510) | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-10-30-37

Текст научной статьи "Донаучный" период в изучении петроглифов Китая

Первым серьезное внимание на изучение наскальных изображений в стиле оленных камней обратил Д. Г.Савинов. Он имел в виду «своеобразный и яркий изобразительный канон, представленный на оленных камнях монголо-забайкальского типа, для которого характерны изображения оленей с плавно очерченным туловищем и треугольным выступом на спине; клювообразной мордой с листовидным ухом и большим округлым глазом…; ветвистыми, вытянутыми вдоль всей спины рогами» [Савинов, 1990. С. 174]. Такие изображения были ему известны в Монголии, Забайкалье, Туве, Горном Алтае и в Казахстане [Там же. С. 174–175].

На территории Китайской Народной Республики петроглифы «в стиле оленных камней» (далее также «стилизованные олени») открыты в трех административно-территориальных единицах провинциального уровня: 1) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), лежащем к западу от Монголии; 2) в южной части Автономного района Внутренняя Монголия, лежащем к югу от нее; 3) в Нинся-Хуэйском автономном районе, находящемся еще дальше на юг. В Синьцзяне петроглифы «в стиле оленных камней» встречаются в китайской части Монгольского Алтая, во Внутренней Монголии – в горах Иньшань и степи Уланьчаб к северу от них, а в Нинся – в горах Хэланьшань. К настоящему времени в Синьцзяне обнаружено порядка 50–60 оленных камней, из них 10–12 – в монголо-забайкальском стиле, а остальные – в «об- щеевразийском», т.е. без изображений оленей. Камней саяно-алтайского стиля в Китае нет. Во Внутренней Монголии и в горах Хэланьшань нет вообще никаких оленных камней – ни общеевразийских, ни монголо-забайкальских, ни саяно-алтайских.

Поскольку китайские археологи специально не выделяют петроглифы «в стиле оленных камней» в ряду других наскальных изображений, мы сформировали анализируемый в данной статье корпус рисунков путем сплошного просмотра китайских публикаций петроглифов из соответствующих районов: «Петроглифы Синьцзяна» [Су Бэйхай, 1994; 2013], «Наскальные рисунки китайского Алтая» [Чжао Янфэн, 1987] и «Степные древности китайского Алтая» [Ван Линьшань, Ван Бо, 1996] для Синьцзяна, «Петроглифы гор Хэланьшань» [Сю Чэн, Вэй Чжун, 1993a], «Альбом собрания эстампов петроглифов гор Хэланьшань» [Сю Чэн, Вэй Чжун, 1993b] и «Петроглифы гор Хэланьшань и Бэйшань» [Ли Сянши, Чжу Шицунь, 1993] для Нинся, «Петроглифы Цинхая» [Тан Хуйшэн, Чжан Вэньхуа, 2002] для Цинхая, «Петроглифы гор Иньшань» [Гай Шаньлинь, 1985; 1986], «Петроглифы степи Уланьчаб» [Гай Шаньлинь, 1989], «Петроглифы пустыни Баданьцзилинь» [Гай Шаньлинь, 1997], «Дешифровка культуры петроглифов Внутренней Монголии» [Гай Шаньлинь, Гай Чжихао, 2002] и «Искусство наскальных рисунков Внутренней Монголии» [Даленгуриб, 2000] для Внутренней Монголии и «Петроглифы Китая» [1993] для всей страны.

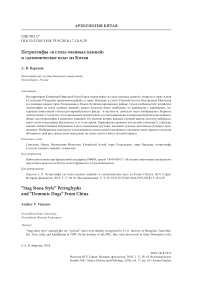

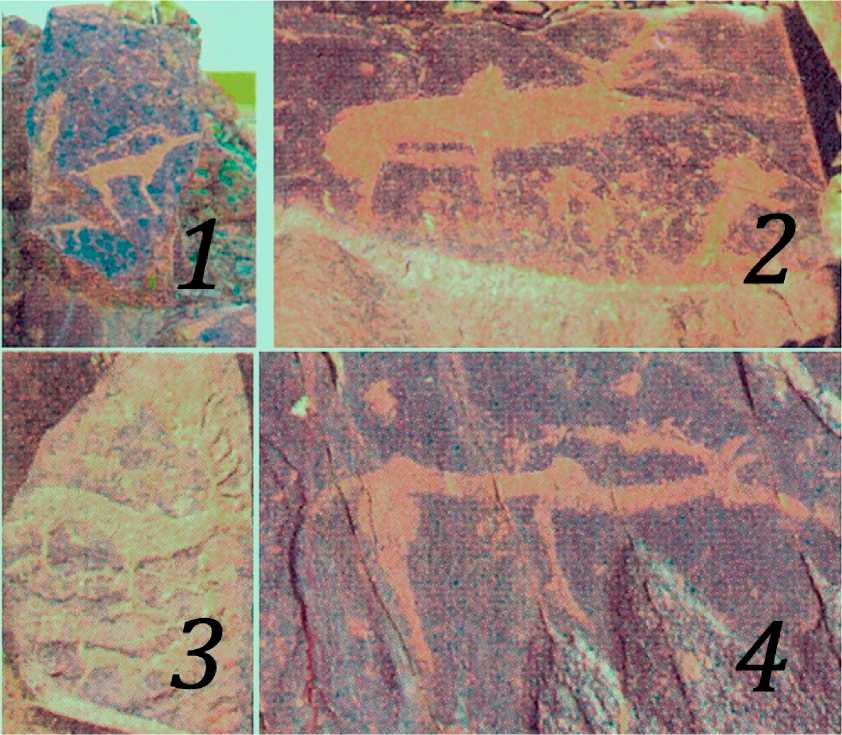

В монографии Су Бэйхая, описывающей петроглифы Синьцзяна уезд за уездом, опубликованы только прорисовки (заливки тушью) наскальных рисунков, а фотографии их отсутствуют. Заливки эти не отличаются высоким качеством, и черты, характерные для петроглифов «в стиле оленных камней», могут ими заметно искажаться. Поэтому мы привлекли также помещенные в книге Су Бэйхая прорисовки изображений на настоящих оленных камнях в расчете на то, что искажения «канонических» рисунков, нанесенных на камнях, помогут идентифицировать иные изображения как «оленные», подвергшиеся таким же искажениям. Су Бэйхай опубликовал четыре оленных камня с изображениями в монголо-забайкальском стиле из СУАР: два из уезда Фуюнь (Кёктокай) (рис. 1, 1, 2 ), два других из уезда Цинхэ (Чингиль) (рис. 1, 3, 4 ).

В альбоме Чжао Янфэна не всегда четкие крупные цветные или черно-белые фотографии петроглифов сопровождаются в углу страницы их же мелкими прорисовками (заливками), что позволяет осуществлять взаимный контроль и необходимую коррекцию изображений. В альбоме Ван Линьшаня и Ван Бо даны цветные фотографии петроглифов хорошего качества, их прорисовок нет, зато приведено название конкретного местонахождения, впрочем, без привязки к уезду. У Чжао Янфэна вместо названия местонахождений использована кодовая система из цифр и латинских букв, но поскольку расшифровка ее отсутствует, то отнести публикуемые им изображения к тому или иному уезду в рамках округа Алтай не удалось.

Все монографии Гай Шаньлиня, посвященные петроглифам южных и западных районов Внутренней Монголии, выполнены по одной схеме. Основная часть отводится краткому описанию наскальных рисунков, сопровождающемуся иллюстрациями-заливками небольшого размера, с разбивкой их по местонахождениям, пунктам и группам. Как правило, прилагается альбом фотографий наиболее интересных, с точки зрения автора, петроглифов. В конце книги идет интерпретационная часть исследования. Самая ранняя и наиболее поздняя из доступных нам монографий Гай Шаньлиня (1985 и 2002 гг.) целиком посвящены интерпретациями и поискам аналогий, петроглифы (в основном, заливки) приводятся в них лишь для иллюстрации тех или иных положений автора. Трехъязычный (на китайском, монгольском и английском языках) альбом Н. Даленгуриба, напротив, состоит из одних лишь цветных фотографий, с небольшим количеством интерпретационных объяснений.

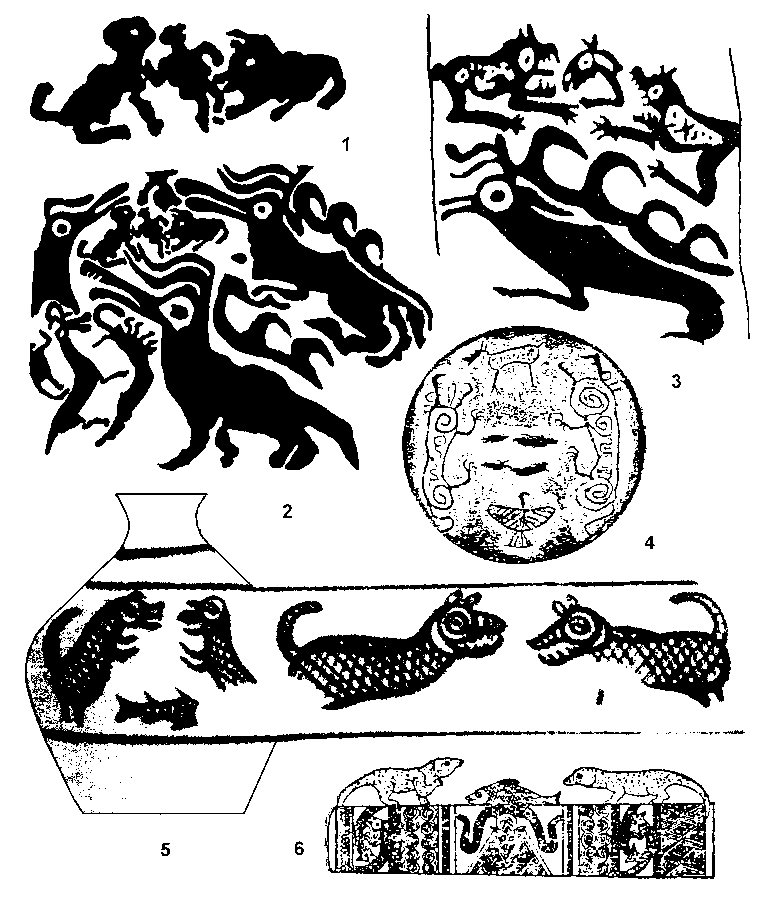

Рис. 1. Петроглифы «в стиле оленных камней» из Синьцзяна:

1 – 4 – оленные камни из Синьцзяна ( 1 – 2 – уезд Фуюнь/Кёктокай , 3 – 4 – уезд Цинхэ/Чингиль); 5 – из Долатэ (Доларт), округ Алтай: 6 – из Цяэрмайсы (уезд Цзимунай/Зимунай); 7 , 8 – из Булатэ (Брат), уезд Фуюнь (Кёктокай); 10 – из Ламабулакэ (Ламабрак); 12 – из Бажуньсаи (Барюнсай); 14 – из Ботамаоинь (уезд Фуюнь/ Кёктокай); 15 – из Куфугоу (уезд Цитай/Гучун); все остальные – из округа Алтай (СУАР). Все – разный масштаб. Масштабирование рисунков и компоновка таблицы выполнены А.В.Вареновым по: [ 1–4, 6, 14, 15 – Су Бэйхай, 2013. С. 41–43, 84, 236; 5, 7, 9, 11, 13, 16 – Чжао Янфэн, 1987. С. 34, 40, 92, 93, 103, 116; 8, 10, 12 – Гай Шаньлинь, Гай Чжихао, 2002. С. 410]

Fig. 1. “Stag stone style” petroglyphs from Xinjiang:

1 – 4 – stag stones from Xinjiang ( 1 – 2 – Fuyun county; 3 – 4 – Qinghe county); 5 – from Duolate (Duolart, Altay district); 6 – from Qiaermaisi (Jimunai county); 7 , 8 – from Bulate (Brat), (Fuyun county); 10 – from Lamabulake (Lamabrak);

12 – from Barunsayi; 14 – from Botamaoyin (Fuyun county); 15 – from Kufugou (Qitai county); all the rest – from Aletai district (SUAR). All figures are of different scales. The size of individual figures and composition of plate are designed by A.V.Varenov after: [ 1–4, 6, 14, 15 – Su Beihai, 2013, p. 41–43, 84, 236; 5, 7, 9, 11, 13, 13, 16 – Zhao Yangfeng, 1987, p. 34, 40, 92, 93, 103, 116; 8, 10, 12 – Gai Shanlin, Gai Zhihao, 2002, p. 410]

В начале книги Ли Сянши и Чжу Шицуня идет альбом цветных и черно-белых фотографий. Далее монография построена по той же схеме, что и у Су Бэйхая, с описанием петроглифов по уездам. Как и у него, книга Ли Сянши и Чжу Шицуня не отличается высоким качеством заливок-прорисовок, составляющих примерно половину ее объема. Вторая половина отведена интерпретационным главам. Одна из монографий Сю Чэна и Вэй Чжуна о петроглифах гор Хэ-ланьшань повторяет по схеме публикационные книги Гай Шаньлиня. Основная часть объема отведена краткому описанию наскальных рисунков, сопровождающемуся их мелкими заливками, затем идет интерпретационный раздел, а в конце – цветные и черно-белые фотографии. Вторая книга тех же авторов представляет собой собрание протирок (микалентных копий). Два альбома Сю Чэна и Вэй Чжуна удачно дополняют друг друга. Мелкие заливки наскальных рисунков и их фотографии из одного легко перепроверяются крупными, на всю страницу, протирками (микалентными копиями) тех же петроглифов из другого. В своих иллюстрациях мы старались давать оба варианта изображений стилизованных оленей. Вообще протирки тушью наряду с фотографией являются сейчас наиболее объективным способом копирования, доступным китайским исследователям.

Олени китайского Алтая из Синьцзяна

В Синьцзяне стилизованные олени встречены в уездах Фуюнь, Алтай, Цзимунай (округ Алтай) и в непосредственно примыкающем к ним с юго-востока уезде Цитай (Чанцзи-Хуэй-ский автономный округ), что включает в себя крайнюю южную оконечность китайского Алтая. К сожалению, местоположение рисунков, опубликованных в альбомах Чжао Янфэна и Ван Линьшаня с Ван Бо соотнести с уездным делением нам не удалось, но все они расположены в пределах округа Алтай (СУАР).

В уезде Фуюнь (Кёктокай) на местонахождении Ботамаоинь встречено частично сохранившееся изображение оленя, от которого уцелели шея с одним рогом, большая часть туловища с характерным выступом на спине и передняя нога (рис. 1, 14 ) [Су Бэйхай, 2013. С. 41]. Олень с местнахождения Цяэрмайсы (Кармайс?) уезда Цзимунай (Зимунай) исполнен контуром «в стиле оленных камней», хотя и лишен рогов и ярко выраженного «оленьего» выступа на спине (рис. 1, 6 ) [Су Бэйхай, 2013. С. 84]. Но общая поза, особенно вытянутая шея и подогнутые ноги, позволяют отнести его к стилизованным. Олень из ущелья Куфугоу в уезде Цитай (Гучун) схож со стилизованными за счет некоторой «горбатости», скорее, правда, лосиной, чем оленьей, общей вытянутой позы и больших, стелющихся над спиной рогов (рис. 1, 15 ) [Су Бэйхай, 2013. С. 236].

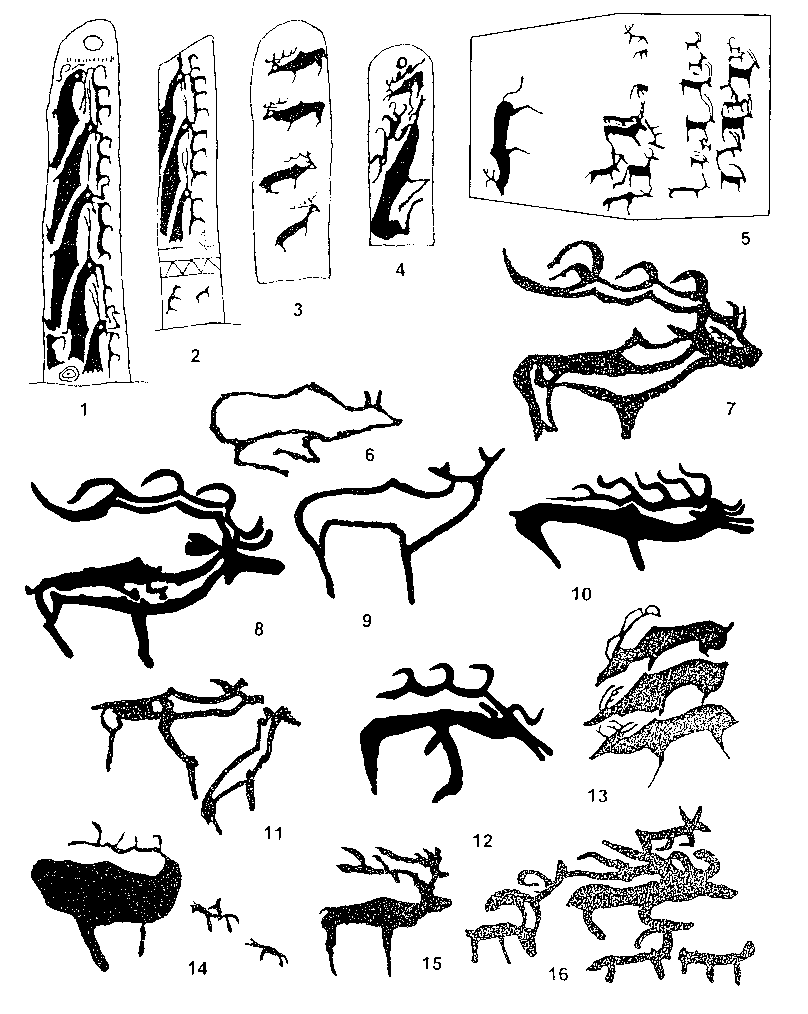

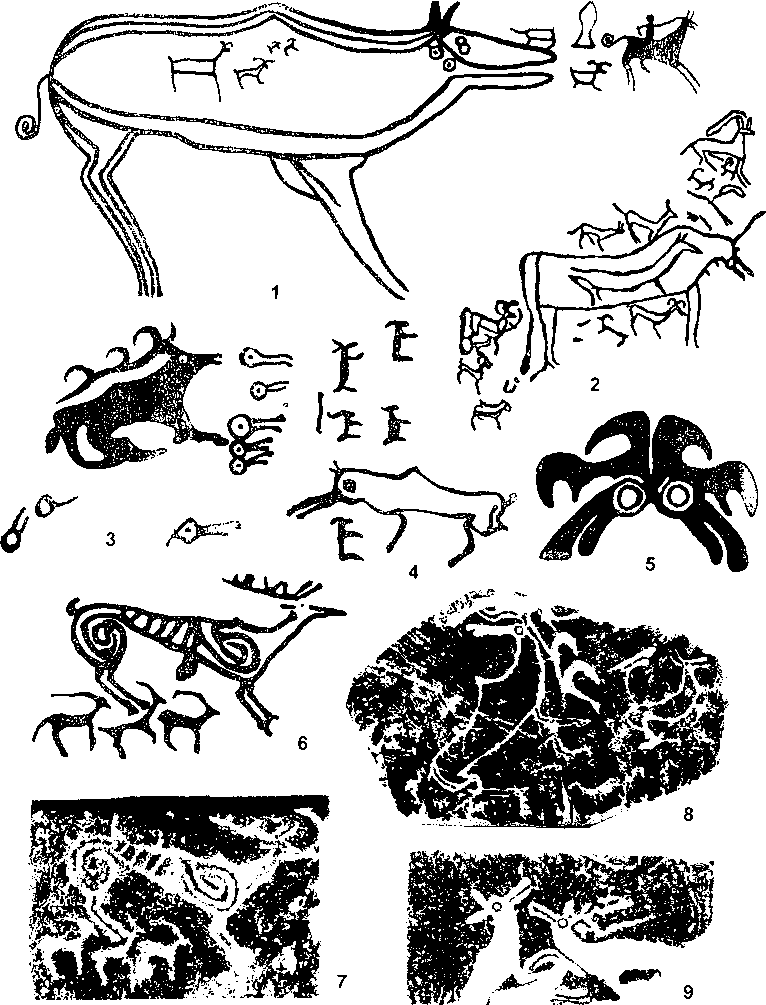

Олень из местонахождения Долатэ (Доларт) без ярко выраженных рогов, но с треугольным выступом в районе лопатки изображен в вертикальном положении, мордой вниз на крупном каменном блоке вместе с целой группой быков, косуль и козлов (рис. 1, 5 ). На фотографии отчетливо видно, что слои камня на этом отдельно лежащем блоке сейчас идут вертикально, а олень «в стиле оленных камней» нанесен параллельно им, видимо, тогда, когда блок находился еще в вертикальном положении, а его слои были горизонтальными (рис. 2, 1 ) [Чжао Янфэн, 1987. С. 34–35; Ван Линьшань, Ван Бо, 1996. С. 68]. Остальные животные выгравированы позже, когда блок уже упал, что позволяет отследить относительную хронологию наскальных рисунков разного стиля.

У другого оленя, прорисованного контуром, нет отчетливо выраженной морды и рогов, но вся фигура, и особенно острый треугольный выступ в районе лопатки, выдают его принадлежность к стилизованным (рис. 1, 9 ). У двух других «контурных» оленей (рис. 1, 11 ) также нет рогов, но у верхнего из них вытянутая морда и острый треугольный выступ на спине в рай-

Рис. 2. Петроглифы «в стиле оленных камней» из Синьцзяна:

1 – из Долатэ (Доларт, округ Алтай); 2, 3 – из округа Алтай. Все – разный масштаб. Масштабирование рисунков и компоновка таблицы выполнены А.В. Вареновым по: [ 1 – Ван Линьшань, Ван Бо, 1996. С. 68; 2, 3 – Чжао Янфэн, 1987. С. 40, 93] Fig. 2. “Stag stone style” petroglyphs from Xinjiang:

1 – from Duolate (Duolart, Altay district); 2, 3 – from Altay district. All figures are of different scales. The size of individual figures and composition of plate are designed by A.V.Varenov after: [ 1– Wang Linshan, Wang Bo, 1996. p. 68; 2, 3 – Zhao Yangfeng, 1987. p. 40, 93]

оне лопатки, совершенно «в стиле оленных камней» (рис. 2, 2 ). Группа из трех расположенных друг под другом стилизованных оленей выполнена с вытянутыми мордами, треугольными выступами в районе лопаток и даже с укороченными, редуцированными ногами (рис. 1, 13 ). Но вот их рога для «стиля оленных камней» не типичны. Впрочем, приводимая рядом цветная фотография подтверждает правильность прорисовки (рис. 2, 3) [Чжао Янфэн, 1987. С. 40]. Еще один рисунок оленя можно, с некоторой натяжкой, отнести к стилизованным за счет вытянутой морды и больших рогов (рис. 1, 16 ).

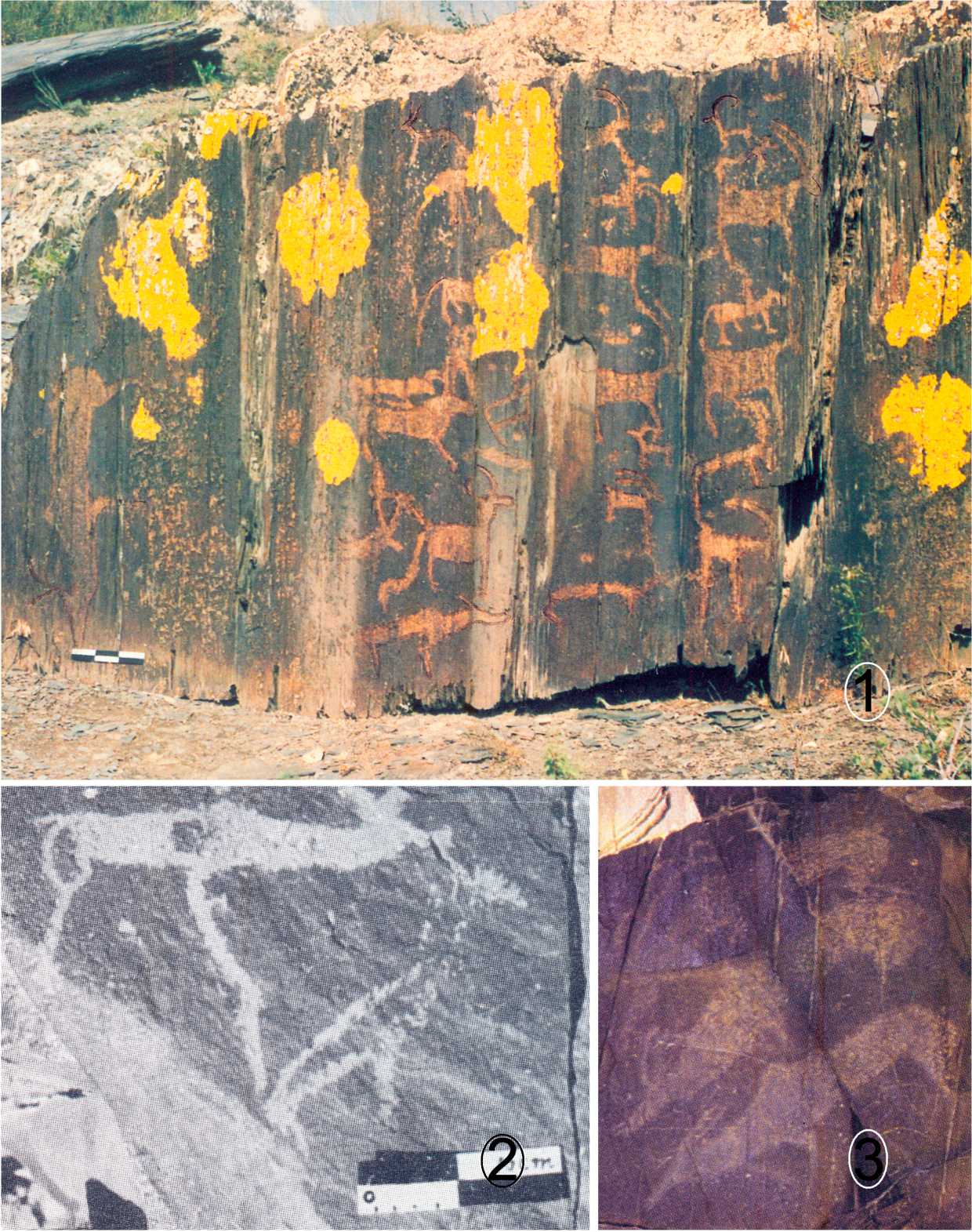

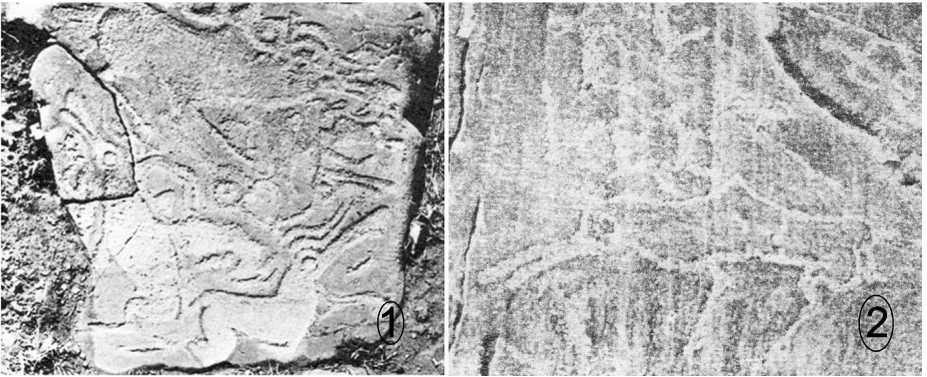

Олень, выбитый на каменном блоке из местонахождения Булатэ (Брат) в уезде Фуюнь (Кё-ктокай), выглядит в альбоме Чжао Янфэна прорисованным точно по фотографии (рис. 3, 1 ) [Чжао Янфэн, 1987. С. 103]. Однако более качественный цветной снимок из альбома Ван Линьшаня и Ван Бо свидетельствует, что воспроизведен он у Чжао Янфэна не очень корректно (рис. 3, 2 ) [Ван Линьшань, Ван Бо, 1996. С. 63]. Природную трещину в камне, идущую от ноздрей к рогам, художник принял за верхнюю границу оленьей морды. Другую, не столь широкую трещину между ухом и острым выступом на спине, он принял за верхнюю границу шеи. В результате вся фигура оленя у него получилась массивной и тяжеловесной, что не характерно для стиля оленных камней (рис. 1, 7 ). На прорисовке из монографии Гай Шаньлиня и Гай Чжихао, видимо, сделанной по снимку Ван Линьшаня и Ван Бо, эти ошибки устранены (рис. 1, 8 ) [Гай Шаньлинь, Гай Чжихао, 2002. С. 410].

Гай Шаньлинь и Гай Чжихао воспроизводят прорисовки еще двух стилизованных оленей, фотографии которых опубликованы Ван Линьшанем и Ван Бо (рис. 1, 10, 12 ) [Там же]. Олень из Ламабулакэ (Ламабрак) выполнен в манере, типичной для оленных камней монголо-забайкальского стиля. У него клювовидная морда, вытянутая шея, длинное поджарое тело с характерным выступом в районе лопатки, относительно короткие ноги и ветвистые рога, стелющиеся вдоль всей спины (рис. 3, 3 ) [Ван Линьшань, Ван Бо, 1996. С. 62]. У оленя из местонахождения Бажуньсаи (Барюнсай) в манере, характерной для оленных камней, выбиты только клювовидная морда, длинная шея и ветвистые рога. Туловище очень худое и короткое, с длинными крюкообразными ногами (рис. 3, 4 ) [Ван Линьшань, Ван Бо, 1996. С. 63].

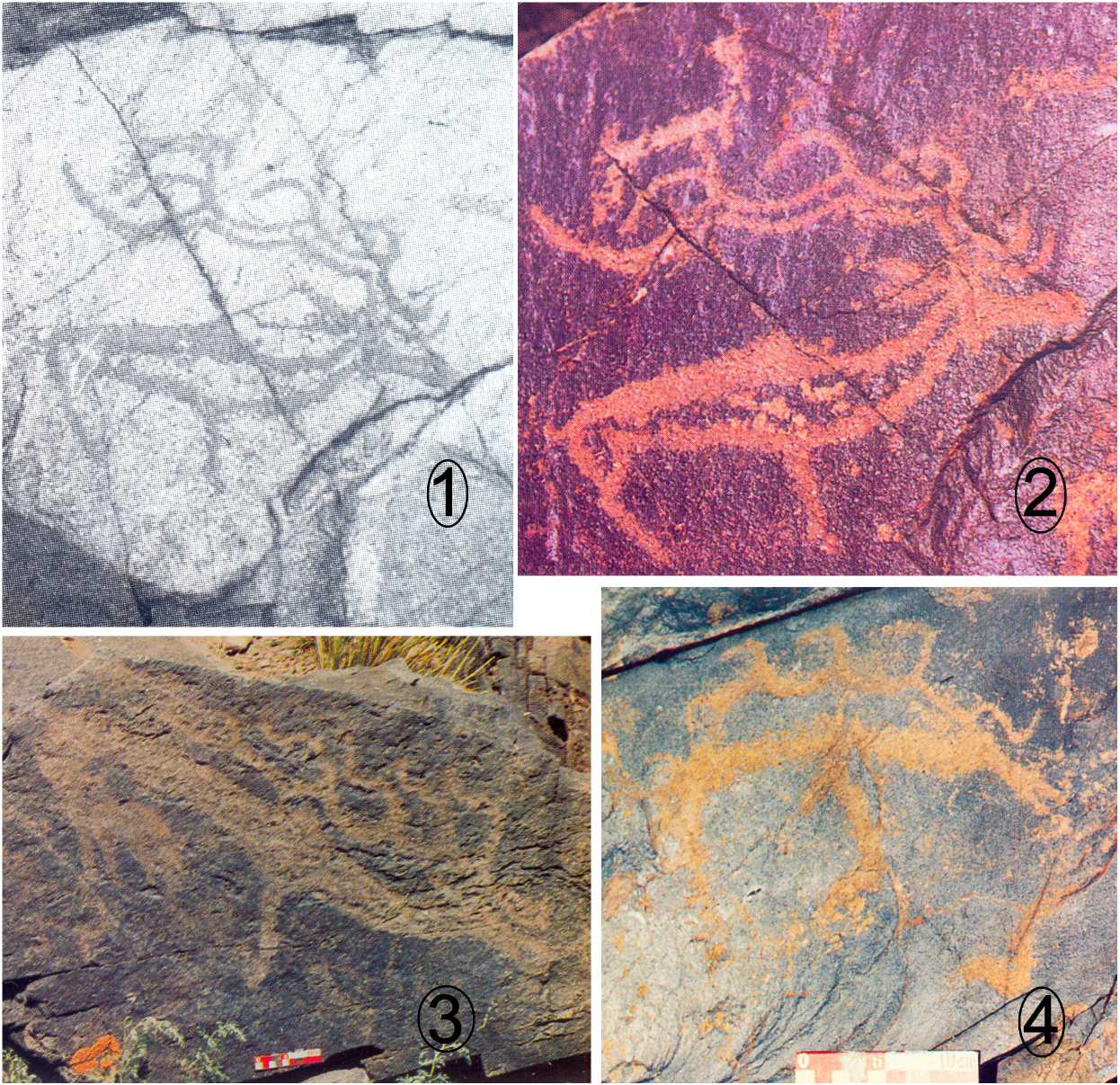

Несколько очень мелких цветных фотографий стилизованных оленей опубликовано под брендом «петроглифы чемурчекской культуры» в коллективной монографии, авторы которой считают «чемурчекскими» любые наскальные рисунки из округа Алтай [Цемуэрцекэ вэньхуа, 2016. С. 91–92]. Два из них происходят из уже упоминавшегося местонахождения Булатэ (Брат), два других – из местонахождения Сюйюнцялэ, все в уезде Фуюнь (Кёктокай). Один олень из Булатэ показан с вытянутыми мордой и шеей, поджарым телом без выступа на спине и с длинными рогами (рис. 4, 1 ). Другой олень из этого же пункта выполнен с вытянутыми мордой и шеей, с акцентированным горбиком (который больше похож на верблюжий) на широком теле и рогами, отличающимися от традиционных (рис. 4, 2 ). Реалистично изображенный олень с уходящими вверх рогами из Сюйюнцялэ являет собой смешение саяно-алтайского и монголо-забайкальского стилей (рис. 4, 3 ). Другой олень из этого местонахождения выбит с сильно вытянутыми мордой и шеей, очень тощим телом, на котором обозначены выступы не только в районе лопатки, но и крупа, длинными ногами и неразвитыми рогами (рис. 4, 4 ).

Олени гор Хэланьшань из Нинся

Горы Хэланьшань лежат на границе между Нинся-Хуэйским автономным районом и Автономным районом Внутренняя Монголия (КНР), протянувшись примерно на 200 км в длину, со средней высотой около 2000 м над уровнем моря. Местонахождения наскальных рисунков рас-

Рис. 3. Петроглифы «в стиле оленных камней» из округа Алтай:

1 , 2 – из Булатэ (Брат), уезд Фуюнь (Кёктокай); 3 – из Ламабулакэ (Ламабрак); 4 – из Бажуньсаи (Барюнсай). Все – разный масштаб. Масштабирование рисунков и компоновка таблицы выполнены А. В. Вареновым по: [ 1 – Чжао Янфэн, 1987. С. 103; 2–4 – Ван Линьшань, Ван Бо, 1996. С. 62, 63]

Fig. 3. “Stag stone style” petroglyphs from Altay district:

1 , 2 – from Bulate (Brat); 3 – from Lamabulake (Lamabrak); 4 – from Barunsayi. All figures are of different scales. The size of individual figures and composition of plate are designed by A.V.Varenov after: [ 1 – Zhao Yangfeng, 1987. p. 103;

2–4 – Wang Linshan, Wang Bo, 1996. p. 62, 63]

положены в основном по восточному склону, в пределах Нинся. На начало 90-х гг. XX в. китайскими учеными в горах Хэланьшань выявлено свыше 10000 и научно зафиксировано (описано, сфотографировано и скопировано) около 2000 петроглифов [Сю Чэн, Вэй Чжун, 1993b. С. 1, 20]. Правда, изображений «в стиле оленных камней» среди них немного.

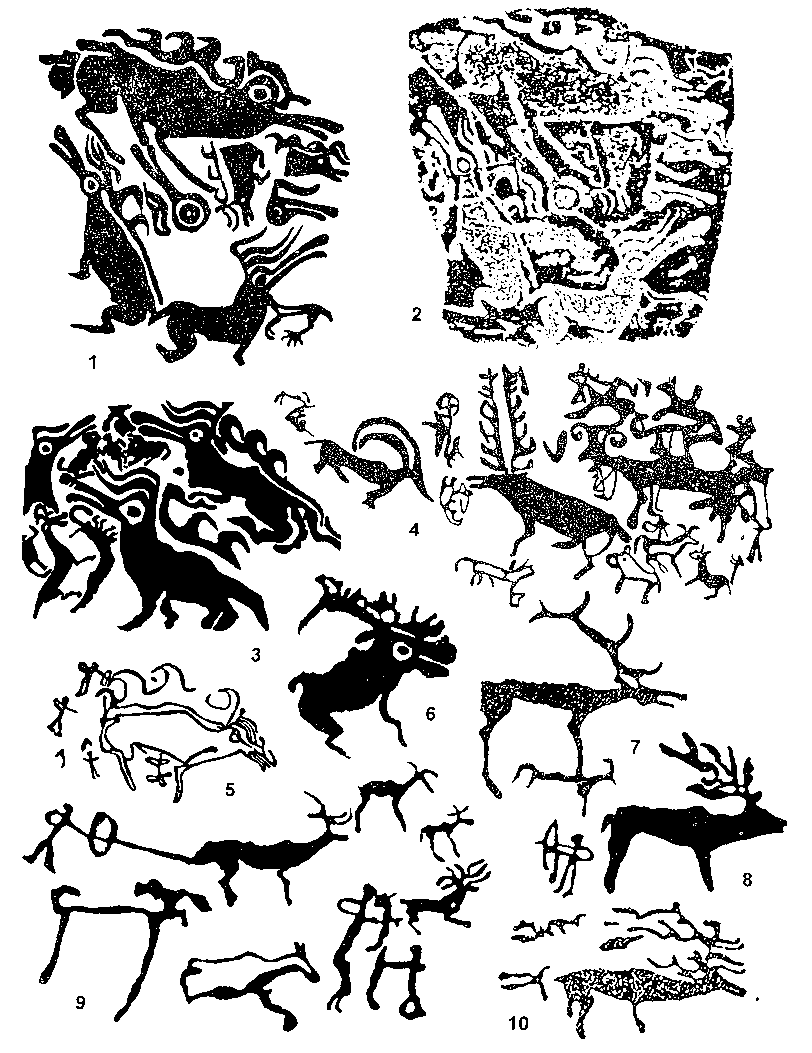

Самая крупная фигура гор Хэланьшань (длиной 2,15 и высотой 1,32 м) из Мусульманского ущелья (у. Хэлань) принадлежит, по мнению исследователей, «хищному (плотоядному) зверю» [Сю Чэн, Вэй Чжун, 1993a. С. 119]. Однако он обладает и некоторыми чертами, присущими стилизованным оленям – длинной вытянутой мордой и выступом на спине в районе лопатки,

Рис. 4. Петроглифы «в стиле оленных камней» из уезда Фуюнь (Кёктокай) в Синьцзяне:

1 , 2 – из Булатэ (Брат); 3, 4 – из Сюйюнцялэ. Все – разный масштаб. Масштабирование рисунков и компоновка таблицы выполнены А. В. Вареновым по: [ 1–4 – Цемуэрцекэ вэньхуа, 2016. С. 92]

Fig. 4. “Stag stone style” petroglyphs from Fuyun county in Xinjiang:

1 , 2 – from Bulate (Brat); 3, 4 – from Xuyongqiale. All figures are of different scales. The size of individual figures and composition of plate are designed by A.V.Varenov after: [ 1–4 – Qiemuerqieke wenhua, 2016. С. 92;]

правда, не треугольным, а, скорее, напоминающим лосиный. Поверх туловища и перед мордой зверя изображено несколько баранов и козлов, а также всадник на лошади (рис. 5, 1 ).

Протомы оленьих (как считают китайские авторы [Сю Чэн, Вэй Чжун, 1993a. С. 257], но, на наш взгляд, скорее лосиных) голов длиной 22 и высотой 16 см с вытянутыми мордами и большими круглыми глазами встречены в ущелье Куцзингоу (у. Чжунвэй) (рис. 5, 5 ). Изображение стилизованного оленя длиной 48 и высотой 42 см с вытянутой мордой, круглым глазом и рогами, но без отчетливо выраженного выступа на непривычно широком теле обнаружено в том же ущелье Куцзингоу (рис. 5, 3 ). Ниже оленя и перед ним несколько фигур, которые китайскими археологами воспринимаются как парциальные изображения в виде круглого глаза и клювовидной морды [Сю Чэн, Вэй Чжун, 1993a. С. 301].

Из Хуанъянвань в соседнем уезде Чжуннин происходит неудачная прорисовка стилизованного оленя длиной 38 и высотой 57 см, видовую принадлежность которого китайские авторы даже затруднились определить [Сю Чэн, Вэй Чжун, 1993a. С. 201]. На самом деле, судя

Рис. 5. Петроглифы «в стиле оленных камней» из Нинся и их аналоги:

1 – из Мусульманского ущелья (уезд Хэлань); 2 – из Эласытайгоу (уезд Дэнкоу, Внутренняя Монголия); 3, 5 – из Куцзингоу (уезд Чжунвэй); 4 – из Хуанъянвань (уезд Чжуннин); 6, 7, 9 – из Хэланькоу (уезд Хэлань); 8 – из Дасифэнгоу (уезд Пинло). Все – разный масштаб. Масштабирование рисунков и компоновка таблицы выполнены А. В. Вареновым по: [ 1, 3–6 – Сю Чэн, Вэй Чжун, 1993a. С. 116, 121, 202, 258, 302; 2 – Гай Шаньлинь, 1986. С. 309; 7–9 – Сю Чэн, Вэй Чжун, 1993b. Рис. 30, 61, 88]

Fig. 5. “Stag stone style” petroglyphs from Ningxia and their analogies:

1 – from Huihuigou (Helan county); 2 – from Elasitaigou (Dengkou county, Inner Mongolia); 3, 5 – from Kujinggou (Zhongwei county); 4 – from Huangyangwan (Zhongning county); 6, 7, 9 – from Helankou (Helan county); 8 – from Daxifenggou (Pingluo county). All figures are of different scales. The size of individual figures and composition of plate are designed by A.V.Varenov after: [ 1, 3–6 – Xu Cheng, Wei Zhong, 1993a, p. 116, 121, 202, 258, 302; 2 – Gai Shanlin, 1986, p. 309; 7–9 – Xu Cheng, Wei Zhong, 1993b, Fig. 30, 61, 88]

Рис. 6. Петроглифы «в стиле оленных камней» из Нинся:

1 – из Гуйтоугоу (уезд Пинло); 2 – из Хуанъянвань (уезд Чжуннин). Все – разный масштаб. Масштабирование рисунков и компоновка таблицы выполнены А. В. Вареновым по: [ 1, 2 – Сю Чэн, Вэй Чжун, 1993a. Илл. II, 4; XXVI, 1]

Fig. 6. “Stag stone style” petroglyphs from Ningxia:

1 – from Guitougou (Pingluo county); 2 – from Huangyangwan (Zhongning county). All figures are of different scales. The size of individual figures and composition of plate are designed by A.V.Varenov after: [ 1, 2– Xu Cheng, Wei Zhong, 1993a. Pl. II, 4; XXVI, 1]

по приводимой ими же фотографии, туловище, клювовидная морда и задняя нога оленя реально более «зализанные» и обтекаемые, в классическом «стиле оленных камней», а не угловатые, как показано на прорисовке (рис. 5, 4 ). В изображениях идущих выше оленя и перпендикулярно к нему козликов с той же прорисовки, на фотографии нетрудно разглядеть уходящие вертикально вверх ветвистые рога (рис. 6, 2 ).

У изображения оленя длиной 30 и высотой 18 см из ущелья Хэланькоу (у. Хэлань) тело украшено «тигриными» полосами, районы бедра и лопатки – спиралями, на спине острый треугольный выступ (рис. 5, 6, 7 ). Трактовка рогов, морды, ног этого оленя не типична для оленных камней. По характеру орнаментации тела и трактовке рогов ему близки, скорее, лоси из Сака-чи-Аляна, тоже с четырьмя ногами, как и олень из Хэланькоу [Окладников, 1971. С. 207–211, 302–304, 308]. На оленных камнях, насколько нам известно, туловища оленей никогда не украшали спиралями в районе бедра и лопатки и/или «тигриными» полосами. Что реально сближает оленя из ущелья Хэланькоу со «стилем оленных камней», так это острый треугольный выступ на спине в районе лопатки. Изображения оленей в настоящем монголо-забайкальском стиле в ущелье Хэланькоу тоже имеются (рис. 5, 9 ). Они выбиты на крупном валуне, отдельно лежащем посреди водотока там, где он выходит на равнину [Варенов, 2018. С. 34, рис. 4].

У оленя в классическом монголо-забайкальском стиле из ущелья Дасифэнгоу (у. Пинло) голова развернута назад, так что клювовидная морда оказывается над отчетливо выраженным горбиком, а ветвистые рога идут вдоль нижней части длинной шеи (рис. 5, 8 ). В том же уезде Пинло, в ущелье Гуйтоугоу встречена плоско лежащая плитка камня размерами 23 на 25 см с изображением стилизованных оленей (рис. 6, 1 ). Три из этих оленей – «полные», а четыре – парциальные. В двух случаях показаны головы с шеями и рогами, а еще в двух – только круглый глаз и клювовидная морда (рис. 7, 1, 2 ). Олени из Гуйтоугоу отличаются сравнительно коротким телом, сочетающимся с вертикально поднятой вверх (а не вытянутой вперед, как у «классических» стилизованных изображений) шеей и, кроме одного случая, отсутстви-

Рис. 7. Петроглифы «в стиле оленных камней» из Нинся и Внутренней Монголии:

1, 2 – из Гуйтоугоу (уезд Пинло); 3 – из Суюйкоу (уезд Хэлань); 4, 10 – из Дабагоу (хошун Улатэхоуци); 5 – из Цзигунхайлэсытай (хошун Улатэчжунци); 6 – из Агуйгоу (уезд Дэнкоу); 7 – из Туйламомяо (объединенный хошун Дархан-Маоминъань/Дархан-Муминган); 8, 9 – из Толиньгоу (уезд Дэнкоу). Все – разный масштаб. Масштабирование рисунков и компоновка таблицы выполнены А.В.Вареновым по: [ 1, 2 – Сю Чэн, Вэй Чжун, 1993a. С. 50; 3 – Гай Шаньлинь, Гай Чжихао, 2002. С. 408; 4–6, 8–10 – Гай Шаньлинь, 1986. С. 24, 144, 155, 267, 268, 283; 7 – Гай Шаньлинь, 1989. С. 195]

Fig. 7. “Stag stone style” petroglyphs from Ningxia and Inner Mongolia:

1, 2 – from Guitougou (Pingluo county); 3 – from Suyukou (Helan county); 4, 10 – from Dabagou (Ulatehouqi banner); 5 – from Jigonghailesitai (Ulatezhongqi banner); 6 – from Aguigou (Dengkou county); 7 – from Tuilamomiao (Darhan-Maomingan united banner); 8, 9 – from Tuolingou (Dengkou county). All figures are of different scales. The size of individual figures and composition of plate are designed by A.V.Varenov after: [ 1, 2 – Xu Cheng, Wei Zhong, 1993a, p. 50; 3 – Gai Shanlin, Gai Zhihao, 2002, p. 408; 4 – 6, 8 – 10 – Gai Shanlin, 1986, p. 24, 144, 155, 267, 268, 283; 7 – Gai Shanlin, 1989, p. 195]

Рис. 8. Сцены c двумя хтоническими хищниками:

1, 2 – из Суюйкоу (уезд Хэлань); 3 – из Ушкийн-Увэра (Хубсугульский аймак, Монголия); 4 – из Шанцуньлина (пров. Хэнань); 5 – из Дадивань (уезд Цинъань, пров. Ганьсу); 6 – из Шичжайшань (пров. Юньнань). Все – разный масштаб. Масштабирование рисунков и компоновка таблицы выполнены А. В. Вареновым по: [ 1, 2 – Гай Шаньлинь, Гай Чжихао, 2002. С. 408; 3 – Nowgorodowa, 1980. S. 178; 4 – Чжунго тунци цюаньцзи, 2005. С.4; 5 – прорисовка по фотографии, сделанной А.В.Вареновым в Музее пров. Ганьсу;

6 – Пилацзоли Мисеэр, 1990. С. 81]

Fig. 8. Scenes with two chthonic predators:

1, 2 – from Suyukou (Helan county); 3 – from Ushkijn-Uver ( Khövsgöl aimag , Mongolia); 4 – from Shangcunling (Henan province); 5 – from Dadiwan (Qingan county, Gansu province); 6 – from Shizhaishan (Yunnan province). All figures are of different scales. The size of individual figures and composition of plate are designed by A.V.Varenov after: [ 1, 2 – Gai Shanlin, Gai Zhihao, 2002. p. 408; 3 – Nowgorodowa, 1980. S. 178; 4 – Zhongguo tongqi quanji, 2005. p. 4; 5 – drawing after photo made by A.V.Varenov in Gansu provincial museum; 6 – Pirazzoli Michele, 1990. p. 81]

ем горбика. На композиции из ущелья Суюйкоу (у. Хэлань) размерами 89 на 70 см стилистически близкие олени с вертикально поднятыми вверх шеями и, кроме одного случая, без горбиков, окружают сцену терзания [Ли Сянши, 1993. С. 101; Гай Шаньлинь, Гай Чжихао, 2002. С. 408]. Видна она не очень отчетливо, но, похоже, что два хищника приготовились вцепиться в человеческую фигурку (рис. 7, 3 ).

Олени Внутренней Монголии

Стилизованные олени встречены только в южной части Внутренней Монголии, прилегающей к Нинся, преимущественно в горах Иньшань, в том числе в уезде Дэнкоу, ближе всего расположенном к горам Хэланьшань – три экземпляра, чуть севернее – два в хошуне Улатэхоуци, один – в хошуне Улатэчжунци и еще один – еще ближе к Монголии, в степи Уланьчаб, в объединенном хошуне Дархан-Маоминъань (Дархан-Муминган).

Олень из местонахождения Туйламомяо, что в степи Уланьчаб, изображен с длинными ногами, поджарым телом со слабо выраженным горбиком, вытянутой шеей и ветвистыми рогами (рис. 7, 7 ). Рисунок оленя из Цзигунхайлэсытай в хошуне Улатэчжунци – самый восточно-расположенный среди всех внутренне-монгольских. Этот олень с довольно толстым телом, вдоль которого тянутся широкие рога, выполнен контуром, а не сплошной выбивкой, как все остальные (рис. 7, 5 ). Олень из Дабаогоу в хошуне Улатэхоуци изображен с длинным телом, вытянутой шеей, слабо выраженным горбиком и ветвистыми рогами (рис. 7, 10 ). Другой олень из этого же пункта входит в состав сложной композиции и заметно отличается от «классических» стилизованных: туловище широкое, шея не вытянута, горбика нет, рога идут вверх, а не вдоль спины, но морда клювовидная, похожа и постановка ног (рис. 7, 4 ).

Еще одна сложная композиция со стилизованным оленем встречена в местонахождении То-линьгоу (у. Дэнкоу): три или четыре лучника (возможно, разновременных) охотятся на группу животных, среди которых есть и олень «в стиле оленных камней» с вытянутой шеей и хорошо выраженным выступом на спине (рис. 7, 9 ). Изображение еще одного стилизованного оленя из этого же пункта (рис. 7, 8 ) очень похоже на описанный нами ранее рисунок из Синьцзяна (см. рис. 1, 15 ). Олень из Агуйгоу в том же уезде Дэнкоу показан с короткими, но широкими телом и шеей, тоненькими ножками, отчетливо обозначенными горбиком, круглым глазом и «лосиными» рогами (рис. 7, 6 ). В целом с монгольскими и горно-алтайскими изображениями стилизованных оленей больше всего схожи рисунки из Синьцзяна и Внутренней Монголии, территориально наиболее близкие к ним, а район китайского Алтая представляется очень перспективным для дальнейшего поиска изображений стилизованных оленей.

Семантика стилизованных оленей

Среди особенностей китайских петроглифов «в стиле оленных камней» можно отметить, так же как и для стилизованных оленей из иных регионов, более свободное, по сравнению с изваяниями, построение композиций и большую вариабельность фигур, наличие изображений не только самцов, но и самок. Считается, что в наскальных композициях со стилизованными оленями воспроизведены сюжеты, общие для петроглифов и для каменных изваяний. В их основе, по мнению Д. Г. Савинова, лежит представление о жертвенных оленях-тотемах, чья смерть обеспечивает обновление природного мира и социума [Савинов, 1994. С. 139–142]. Вслед за ним, Д. В. Черемисин еще 20 лет назад писал, что «с идеей жертвенного оленя в стиле оленных камней связаны гигантские (до двух метров) фигуры» из ряда пунктов Горного Алтая [Черемисин, 1998. С. 614]. Позже он отмечал: «наиболее часто повторяющийся сюжет с уча- стием стилизованных оленей в петроглифических композициях – это включение их в качестве преследуемых или атакуемых хищниками животных или как добычи охотника (возможно, жертвы)» [Черемисин, 2012. С. 312].

Этот же сюжет о «благом терзании» Д. В. Черемисин усматривает в наскальной фигуре (см. рис. 5, 1 ), в которой, по его мнению, совмещены олень и тигр (олень «внутри» тигра). На это можно возразить, что в крупной фигуре из Мусульманского ущелья нет ничего специфически тигриного – ни полос на теле, ни зубастой пасти, ни когтистых лап. Правда, небольшой хвостик зверя закручен спиралью, как это бывает у кошачьих хищников. Но точно таким же спиральным хвостиком снабжено и изображение относительно небольшой верховой лошади, «скачущей» перед мордой рассматриваемого зверя (см. рис. 5, 1 ), так что и двойной контур большого животного, и его четыре глаза, и закрученный хвостик могут быть результатами более позднего подновления рисунка. Аналогичная композиция длиной 96 и высотой 110 см, изображающая одно животное внутри другого, причем явно травоядного (с «клювовидной» мордой и рогами) встречена в местонахождении Эласытайгоу (у. Дэнкоу) во Внутренней Монголии (рис. 5, 2 ).

Наскальные сцены охоты на стилизованных оленей могут быть результатом добавления в более позднее время фигурок лучников и / или собак к уже существовавшим ранее композициям. Аргумент Э. А. Новгородовой, что «воин (охотник) всегда пеший (что важно для определения даты рисунка), вооружен луком и стрелами» не кажется убедительным [Новгородова, 1984. С. 98–100]. Д. В. Черемисин приводит пример, когда «на памятнике Кара-Оюк на юго-востоке Российского Алтая зафиксировано включение стилизованного “клювовидного” оленя в сцену, где в него стреляет лучник, удерживающий лошадь за повод» [Черемисин, 2012. С. 312, рис. 1]. Впрочем, вопрос, одновременно ли со стилизованным оленем появился этот лучник, и сразу ли он «взял под уздцы» лошадку, также изображенную «в стиле оленных камней», так и остается без ответа. На оленных камнях, так же, как и в наскальных композициях, стилизованных оленей никто из хищников не терзает и не разрывает на части. В сценах терзания там фигурируют иные персонажи. В ущелье Суюйкоу (у. Хэлань) стилизованные олени окружают сцену терзания (рис. 8, 2 ), где два хищника приготовились вцепиться в человеческую фигурку (рис. 8, 1 ). Композиционно близкая сцена терзания обнаружена в верхней части оленного камня № 15 из Ушкийн-Увэра в Хубсугульском аймаке МНР (рис. 8, 3 ).

-

В. В. Волков и Э. А. Новгородова, первооткрыватели памятника, описали ее как «сцену с кошачьими хищниками, съедающими коня», возможно, из-за пятен, покрывающих шкуры зверей [Волков, Новгородова, 1975. С. 81]. На оленном камне № 4 из этого же местонахождения (рис. 9, 1 ) изображена стая из пяти подобных зверей, преследующих лошадь (рис. 9, 2 ). Археологи назвали их «пятнистыми хищниками, скорее всего, барсами». Они писали: «Очевидно, это стая барсов, представленная в момент охоты на бегущего перед ними коня» [Там же. С. 82]. В. В. Волков и Э. А. Новгородова воспроизводили фразы о «барсах» и «кошачьих хищниках» и гораздо позже, в индивидуальных монографиях [Новгородова, 1989. С. 206; Волков, 2002. С. 79, 83]. Но из крупных кошек никто (кроме гепардов) не преследует свою добычу и никогда (кроме львов, вернее, львиц) не охотится группами, предпочитая индивидуальную охоту из засады. Преследование добычи стаями характерно для собак и других канисовых. В исторически известное время, начиная с конца плейстоцена, ареалы распространения львов и гепардов никогда не включали Монголию.

По мнению Д. Г. Савинова, анализировавшего рисунки хищников на оленных камнях, «особого внимания заслуживают изображения фантастических животных, сочетающих признаки различных хищных зверей, в первую очередь, кошачьих хищников и волков (или собак)», которых он считал персонажами «скорее всего, хтонического происхождения» [Савинов, 1994.

Рис. 9. Оленный камень № 4 из Ушкийн-Увэра (Хубсугульский аймак, Монголия):

1 – общий вид; 2 – деталь с хищниками, преследующими коня. Фото А. В. Варенова (2013 г.) Fig. 9. Stag-stone No 4 from Ushkijn-Uver (Khövsgöl aimag, Mongolia):

1 – general view; 2 – detail with predators chasing a horse. Photo by A.V.Varenov (2013)

-

С. 132]. Композиционно схожая с Ушкийн-Увэром и Суюйкоу сцена отлита на тыльной стороне бронзового зеркала, обнаруженного в погребении М1612 могильника Шанцуньлин в пров. Хэнань, КНР (рис. 8, 4 ) [Шанцуньлин, 1959. С. 27]. Она изображает «двух зверей, похожих на тигров, но с учетом окраса шкуры, скорее, леопардов», готовых растерзать (или сцепиться из-за) травоядного (рис. 10, 1 ) [Го Можо, 1959. С. 14]. Зеркало из Шанцуньлина дает более точную дату для композиций из Ушкийн-Увэра и Суюйкоу. Шанцуньлин был кладбищем верхушки царства Го, в 655 г. до н.э. захваченного другим царством – Цзинь, так что никакая могила данного памятника не может быть позднее середины VII в. до н.э. Большинство из них датируется одним временем – второй половиной IX – первой половиной VIII вв. до н.э. [Комиссаров, 1985. С. 9–10].

Но корни традиции изображать двух похожих на собак зверей, готовых разорвать свою жертву, уходят в Китае гораздо глубже эпохи Чжоу. На неолитическом сосуде расписной керамики со стоянки Дадивань в уезде Цинъань пров. Ганьсу нарисованы две собаки, готовые подраться из-за рыбы, лежащей между ними (рис. 8, 5 ). Считается, что орнаментальные пояса на неоли-

Рис. 10. Сцены c двумя хтоническими хищниками:

1 – из Шанцуньлина (пров. Хэнань); 2 – из Дадивань (уезд Цинъань, пров. Ганьсу); 3 – из Шичжайшань (пров. Юньнань). Все – разный масштаб. Масштабирование рисунков и компоновка таблицы выполнены А. В. Вареновым по: [ 1 – Чжунго тунци цюаньцзи, 2005. С. 6; 2 – из музея пров.

Ганьсу, фото А. В. Варенова; 3 – Чжунго тунци цюаньцзи, 1993. С. 88]

Fig. 10. Scenes with two chthonic predators:

1 – from Shangcunling (Henan province); 2 – from Dadiwan (Qingan county, Gansu province); 3 – from Shizhaishan (Yunnan province). All figures are of different scales. The size of individual figures and composition of plate are designed by A.V.Varenov after: [ 1 – Zhongguo tongqi quanji, 2005. p. 6; 2 – from Gansu provincial museum, photo by A.V.Varenov; 3 – Zhongguo tongqi quanji, 1993. p. 88]

тической керамике Китая обозначали различные уровни Вселенной. Пояс с собаками и рыбой на кувшине из Дадивань ограничен сверху двумя горизонтальными линиями (рис. 10, 2), и может представлять Преисподнюю (нижний мир) [Кудинова, 2016. С. 36]. По данным В. В. Евсюкова, изучавшего мифологию китайского неолита по материалам крашеной керамики, образ рыбы символизирует человеческую душу [Евсюков, 1988. С. 84–85, 89–90]. Так что сцена на кувшине из Дадивань, скорее всего, запечатлела ее посмертные испытания в Преисподней, возможно, как залог будущего возрождения. Наскальные композиции из Суюйкоу и Ушкийн-Увэра, так же, как и сцена на зеркале из Шанцуньлина, могли иметь аналогичное значение. Данная иконографическая традиция доживает, как минимум, до IV-III вв. до н.э. На обушке трубчатой втулки боевого топора культуры Дянь из погребения 12 могильника Шичжайшань отлиты два ящера и лежащая между ними рыба (рис. 8, 6; 10, 3) [Пилацзоли, 1990. С. 81]. Впрочем, еще Д. Г. Савинов отмечал шичжайшаньские и ордосские бронзы среди восточных аналогий изображениям фантастических хищников с оленных камней [Савинов, 1994. С. 132].

Что касается семантики монголо-забайкальских оленных камней и выбитых на них оленей, то нам уже приходилось высказывать мнение, что «каждый оленный камень монголо-забайкальского стиля олицетворяет первопредка того или иного древнего коллектива (племени?), а отдельные фигуры оленей соответствуют входившим в данный коллектив социальным (скорее всего, родовым) группам» [Варенов, 2016. С. 210]. Не случайно количество оленей на каждой отдельной стеле, как правило, четное, а часто и кратное четырем (12, 16, 20, 24 экз.), что хорошо соответствует фратриальной структуре общества, каждая фратрия в котором имела дуально-экзогамную родовую организацию. Тогда изображение отдельного стилизованного оленя свидетельствовало о желании члена древнего социума обозначить свой род, аналогично нанесению на скалы тамги в более поздний период. Две разнополых фигуры оленей на одной скальной плоскости отражали ситуацию, когда художник хотел отметить не только свой род, но и род жены, связанный с его собственным в рамках дуально-родовой организации. Естественно, что с точки зрения всего племени и его первопредка, воплощенного в оленном камне, все роды гендерно равны, поэтому на стелах и нет изображений важенок (оленей-самок).

Список литературы "Донаучный" период в изучении петроглифов Китая

- Дэвлет Е. Г. Памятники наскального искусства: Изучение, сохранение, использование. М.: Науч. мир, 2002, 256 p.

- Кобзев А. И. Шуй цзин // Духовная культура Китая: энцикл.: в 5 т. М.: Вост. лит., 2009, Т. 5: Наука, техническая и военная мысль, здравоохранение и образование.

- Комиссаров С. А., Черемисин Д. В., Кудинова М. А. Самая большая писаница в Китае // Современные решения актуальных проблем евразийской археологии: сб. науч. ст. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2018. Вып. 2. С. 267-269.

- Окладников А. П. Лики древнего Амура. Новосибирск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1968.

- Окладников А. П. Петроглифы Байкала - памятники древней культуры народов Сибири. Новосибирск, Наука, 1974, 165 с.

- Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи) / Пер. с кит. и коммент. Р. В. Вяткина и В. С. Таскина, под общ. ред. Р. В. Вяткина; вступит. ст. М. В. Крюкова. М.: ГРВЛ, 1972, т. I, 440 с.

- Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи). Пер. с кит., предисл. и коммент. Р. В. Вяткина. М.: Вост. лит., 1992, т. VI, 483 с.

- Черемисин Д. В., Прокофьева И. В., Комиссаров С. А. Петроглифы Тибета // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2006, т. 5, вып. 3: Археология и этнография (приложение 2). С. 248-255.

- Шер Я. А. Петроглифы - древнейший изобразительный фольклор // Тропою тысячелетий: К юбилею М. А. Дэвлет. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008, с. 28-30.

- Шицзин: Книга песен и гимнов / Пер. с кит. и коммент. А. А. Штукина. М.: Худ. лит., 1987, 351 с.

- Bahn P. The Cambridge Illustrated History of Prehistoric Art. Cambridge: Cambridge Univ. Press., 1998. 302 р. +XXXII pl.

- Ли Фуцин (Б. Л. Рифтин). Шэньхуа юй гуйхуа - Тайвань юаньчжуминь шэньхуа гуши бицзяо яньцзю [李福清。神话与鬼话 - 台湾原住民神话故事比较研究(增订本)]. Мифы и рассказы о духах - сравнительное изучение мифологических повествований аборигенов Тайваня (изд-е испр. и доп.). Пекин: Шэхуй кэсюэ вэньсянь чубаньшэ, 2001. 410 с. (на кит. яз.)

- Чэнь Чжаофу. Гудай яньхуа фасянь ши [陈兆复。古代岩画]. Древняя наскальная живопись. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 2002. 248 с. (на кит. яз.)

- Чэнь Чжаофу. Чжунго яньхуа фасянь ши [陈兆复。中国岩画发现史]. История открытия наскальной живописи в Китае. Шанхай: Шанхай жэньминь чубаньшэ, 2008. 437 р. (на кит. яз.)