Донские городища на миниатюрах XVI в.

Автор: А. В. Чернецов

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Города и фортификации

Статья в выпуске: 264, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена двум миниатюрам XVI в. из Лицевого летописного свода Ивана Грозного. На них представлены изображения классических археологических памятников – городищ. Миниатюры находятся во Втором Остермановском томе Свода. Они иллюстрируют путешествие митрополита Пимена в 1389 г. по р. Дону. Первая миниатюра представляет руины древнерусского города Чюр-Михайлов; второй памятник имеет чужеземное название (Терклия). Он характеризуется в летописном тексте как «городище». Изображения двух мертвых городов являются маркерами, разделяющими заселенные регионы от пустынных. Городища на миниатюрах представлены схематично, тем не менее ясно показано наличие оборонительных стен и башен.

Изображения донских городищ на миниатюрах XVI в., Лицевой летописный свод Ивана Грозного, «Хождение митрополита Пимена в Царьград»

Короткий адрес: https://sciup.org/143176922

IDR: 143176922 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.264.366-375

Текст научной статьи Донские городища на миниатюрах XVI в.

Рассматриваемые миниатюры посвящены «Хождению Пимена в Царьград», повествующему о путешествии в 1389 г. митрополита Московского и всея Руси (1385–1390) с целью получить подтверждение своих прав на митрополичью кафедру. В связи с историей этого путешествия в текст Свода были включены несколько отдельных повествований. Это описание пути митрополита из Москвы в Константинополь, рассказ о святынях и достопримечательностях этого города,

1 Работа выполнена в рамках темы НИР «Динамика исторической жизни и культурная идентичность в Восточной Европе от эпохи Великого переселения народов до Московской Руси – археологическое измерение» (НИОКТР АААА-А18-118021690056-7).

повествование о венчании на царство византийского императора Мануила, свидетелями которого оказались участники посольства, и паломничество в Иерусалим. Автором всех этих произведений считается известный книжник, один из спутников Пимена, смоленский дьякон Игнатий ( Белоброва , 1988. С. 395–397). Перед описанием посещения Царьграда в тексте Свода представлено повествование «О Амурате царе», т. е. о турецком султане Мураде I (1362–1389) – ( Дробленкова , 1989). Рассказ призван объяснить задержку посольства, вызванную военными действиями на Балканах. Он включает описание знаменитой битвы на Косовом поле и убийства султана Мурада. Любопытно, что в качестве прародителей династии османских султанов в этом сказании выступают принявшие ислам армяне. Повесть об Амурате представляет собой извлечение из «Жития господина деспота Стефана Лазаревича» сербского автора Константина Костенческого. Миниатюры Свода, связанные с данной любопытной подборкой разнородных текстов, представляют значительный историко-археологический интерес.

Миниатюры, которым посвящена эта статья, представляют эпизоды путешествия по Дону к Азовскому морю. При этом участок от верховьев Дона до его среднего течения в продолжение 9 дней пути характеризуется как незаселенный и полностью запустевший. «Бысть же сие путное шествие печално и унылниво, бяше бо пустыня зело всюду, не бе бо видети ни града, ни села» (ПСРЛ. Т. 11. 1965. С. 96). Запустение и одичание огромных пространств обусловило изобилие здесь диких зверей и птиц: «нигде бо видети человека, точию пустыни велиа, и зверей множество: козы, лоси, волцы, лисицы, выдры, медведи, бобры, птицы орлы, гуси, лебеди, жарави и прочая; и бяше все пустыни великиа» (Там же). Обилие дикой фауны на берегах Дона выразительно отражено на известной миниатюре Свода (II Остермановский том БАН. СПб, 31.7.30. Л. 257; Чернецов , 2005. С. 27. Рис. 3). При этом Игнатий Смолянин отмечает, что в обозримом прошлом ситуация на этих землях была иной. «Аще бо и быша древле грады красны и нарочиты зело видением места, точью пусто же все и не населено; нигде бо видети человека» (ПСРЛ. Т. 11. 1965. С. 96). Запустение некогда заселенных и процветавших территорий, по-видимому, справедливо расценивалось современниками как следствие монголо-татарского нашествия. Во всяком случае, оно, несомненно, воспринималось средневековым книжником как однозначно негативный феномен, на что ясно указывают его слова «путное шествие печал-но и унылниво». Сведениям Хождения о Рязанской земле посвящена специальная статья ( Решетова, Тополова , 2014).

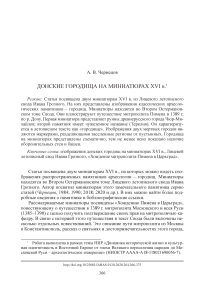

Первый пример того, когда миниатюристы Свода попытались изобразить то, что осталось от когда-то существовавших на этих землях «красных и нарочитых» градов, связано с Чюр-Михайловом – пришедшим в запустение городом на южных границах великого княжества Рязанского. Миниатюра помещена на л. 255 об. II Остермановского тома Свода (рис. 1). В тексте ничего не говорится о внешних признаках, указывающих на местонахождение города «сице бо тамо нарицаемо есть место, некогда бо тамо и град был бяше» (ПСРЛ. Т. 11. 1965. С. 96). Существенно, что населенный пункт, названный Чюр-Михайлов, охарактеризован как «град». Отметим, что река Чюр-Михайлов, при впадении которой в Дон находился одноименный город, упоминается в тексте Свода в связи с событиями Куликовской битвы (Там же. С. 58).

Рис. 1. Спутники митрополита Пимена и бояре Олега Рязанского у руин древнерусского города Чюр-Михайлов

(II Остермановский том Свода, БАН. СПб., 31.7.30, л. 255 об.)

Древнерусский «мертвый город» представлен в виде упрощенной схемы крепости со стенами и четырьмя башнями. По сравнению с обычными для миниатюр Свода изображениями как крупных укрепленных городов, так и небольших крепостей, здесь оно отмечено предельной условностью и представляет собой нечто вроде идеограммы или пиктограммы. При этом, однако, наглядно представлены стены и башни, следы разрушений миниатюристом не показаны. Архитектурные сооружения изображены с четкими геометризированными очертаниями. Следы разрушений с характерными неправильными очертаниями на данной миниатюре отсутствуют. Стены града не имеют признаков оплывших валов, обычных для реальных городищ. Кольцо укреплений представлено в виде ломаной линии. Характерно наличие изображений башен, которые на восточноевропейских археологических памятниках обычно не прослеживаются. Башни трактованы предельно схематично в виде силуэтов. Они имеют вытянутые по вертикали прямоугольные очертания, без дополнительной разделки, боковых стен и бойниц, обычных для изображений функционирующих фортификационных сооружений на миниатюрах Свода. Внутри кольца укреплений изображения построек отсутствуют. Отметим, что укрепления городов и крепостей на миниатюрах Свода обычно представлены в условной иконописной манере. В большинстве случаев деревянные конструкции неотличимы от построенных из камня или кирпича.

Путешественники достигли Чюр-Михайлова на второй день плавания по Дону. Очевидно, что, несмотря на запустение города, его руины являлись важным маркером границ владений рязанских князей. Именно до этого пункта представители рязанского духовенства и боярства из великокняжеского окружения провожали спутников Пимена. «О Господе целование сотворше, и с радостию и со умилением проводиша нас епископи, и архимандрити, и игумени, и свя-щенницы, и иноцы, и бояре великого князя Олега Ивановича Рязанского, целовавшееся вси целованием святым, и от того места возвратившася в свояси» (ПСРЛ. Т. 11. 1965. С. 96). Прощание происходило на берегу, поэтому путники и провожающие изображены в виде всадников. Один из них указывает рукой на руины города, расположенного на берегу Дона.

Среди особенностей миниатюры отметим следы исправлений, сделанных по ходу работы над рукописью. Это изменение цвета клобука на голове главного действующего лица. Клобук первоначально был представлен черным, что соответствовало традициям, принятым иноками, в том числе носившими епископский сан. При этом митрополиты (и новгородские архиепископы) в XVI в. носили особые, белые, клобуки. Соответственно, поверх изображения черного клобука была наложена белая краска. Подобные следы редакторского надзора над работой миниатюристов имеются и на ряде других миниатюр в разных томах Свода.

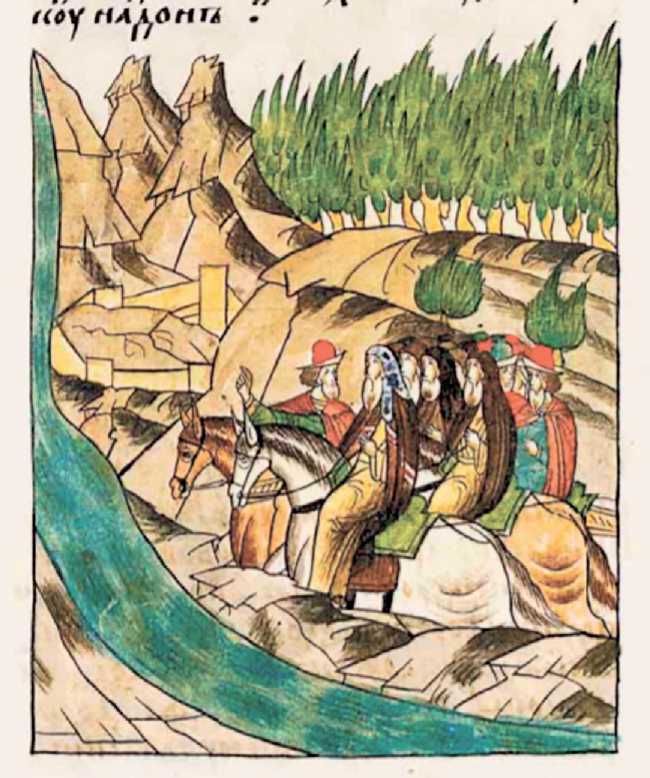

Вторая миниатюра изображает руины еще одного города в среднем течении Дона – Терклии (Там же. С. 96. Л. 260 об.) (рис. 2). «В вторник же Терклию град минухом пловуще, не град же убо, но точию городище». В данном случае на миниатюре, несомненно, представлен археологический памятник, причем для его обозначения использован то же самое слово, которым пользуются современные археологи, и в том же значении: «бывший город», «бывшая крепость». Определение «точию» в данном случае означает «всего лишь».

На миниатюре городище представлено схематически, подобно изображению Чюр-Михайлова. Оно несколько отличается от первого некоторыми деталями. Очертания стен и башен геометризированы, кольцо укреплений представляет собой ломаную линию. Четыре башни изображены в виде силуэтов с прямоугольными очертаниями. В отличие от изображения Чюр-Михайлова, все башни представлены с окнами-бойницами. Нижняя часть стен украшена полосой, имеющей, по-видимому, декоративное значение. Однако и такая, более развитая по сравнению с изображением Чюр-Михайлова, иконография выглядит

priuni^pntKyKlriU^UAtUrjlAAXHtKy^O \ ПАОгюу^р! . rttrfA$Kt*yKW поточно ropo^iufu . mXKOiKt

Рис. 2. Путешественники проплывают «городище» Терклии (II Остермановский том Свода, л. 260 об.)

упрощенной и обедненной по сравнению с обычными изображениями в Своде укрепленных городов и крепостей. Возможно, различие изображений Чюр-Ми-хайлова и Терклии обусловлено тем, что первый относился к числу древнерусских памятников, укрепления которых были обычно древо-земляными, тогда как Терклия могла восприниматься как крепость, построенная чужеземными мастерами, использовавшими при возведении фортификаций камень и кирпич. Возможно, однако, что миниатюристы не придавали значения мелким отличиям изображений этих двух руинированных городов и рассматривали их как однотипные. Внутри укреплений городища изображены условные горки.

Путешественники изображены плывущими на трех ладьях. Один указывает рукой на руины Терклии. Клобук Пимена в данном случае изображен белым и не имеет следов перекрашивания.

Точная локализация Терклии (в части списков Хождения «Серьклии») не установлена. Существует предположение, что это вариация названия Сар-кел, известного по сообщениям Константина Багрянородного ( Карамзин , 1998. Кн. II. Т. V. Стб. 49. Примеч. 133). В таком случае и это городище может рассматриваться как входившее какое-то время в число русских под названием Белая Вежа. Завершение древнерусского этапа истории Саркела-Белой Вежи, очевидно, отражено в Ипатьевской летописи (продолжение Повести временных лет), в летописной статье 1117 г. («в том же лете придоша беловежцы в Русь») (ПСРЛ. Т. 2. 1965. Стб. 286). Саркел идентифицируется с Левобережным Цимлянским городищем; на миниатюре Терклия изображена на правом берегу Дона. Работавшие над миниатюрами Свода мастера, скорее всего, не имели представления о местоположении города, помимо того, которое можно почерпнуть из иллюстрируемого текста.

Если Чюр-Михайлов маркирует крайние пределы Рязанского княжества и Русских земель в целом, то сразу за руинами Терклии начинаются обитаемые земли, заселенные татарами «и тамо обретоша татар много зело, якоже лист и якоже песок» (Там же. Т. 11. 1965. С. 96). Дальнейший путь представлялся Пимену и его спутникам более опасным, чем зона полного запустения. «Оттуду нача нас страх обдержати, яко внидохом в землю Татарскую, ихже множество обапол Дона реки» (Там же). На следующий день путешественники увидели «стада… татарские… толико множество, якоже ум превосходящ: овцы, козы, волы, верблюды, кони» (Там же). Очевидно, они столкнулись с населением, занимавшимся кочевым скотоводством. Сравнивая эти сообщения с описанием предшествующей части маршрута, создается впечатление, что на тех пустынных территориях отсутствовал или почти отсутствовал даже этот экстенсивный хозяйственный уклад.

Руины Чюр-Михайлова и Терклии выступают в качестве пограничных маркеров, разделяющих населенные и пустынные регионы. Вероятно, представления о полном запустении последних в этом описании отмечены преувеличениями. Археология однозначно свидетельствует о наличии здесь в рассматриваемую эпоху населения, в том числе земледельческого (Гоняный, 2005; Тропин, 2005; Цыбин, 2012). Любопытно, что упоминаемые в иллюстрируемом тексте «грады красны и нарочиты», некогда стоявшие на берегах Дона, не нашли никакого отражения на миниатюрах Свода. Никаких поселений или строений не изображено на миниатюре, иллюстрирующей приход путешественников «на усть Воронажа реки» (ПСРЛ. Т. 11. 1965. С. 96). Между тем это историческая местность, на которой произошла первая встреча посланцев Батыя с рязанскими князьями.

Монголо-татарское нашествие на Рязанскую землю представлено в Голи-цынском томе Свода (РНБ, IV, 275. Л. 302 об. – 311 об.) ( Чернецов , 2018). В тексте и на миниатюрах Свода эта встреча связывается с не существовавшим в то время городом Воронежем, и, соответственно, это событие изображено внутри его крепостных стен (РНБ, IV, 275. Л. 303 об.; Чернецов , 2018. С. 305. Рис. 1). В более ранних (и более достоверных) летописных текстах город Воронеж не упоминается, в тексте используется выражение «на Воронеже» (НПЛ, 2001. С. 75). В позднейшей пространной «Повести о нашествии Батыя на Рязань», входящей в состав «Повести о Николе Заразском», место события описано как «на реце на Воронеже» ( Лихачев , 1949. С. 283). После этих переговоров, согласно Повести, там состоялось неудачное для русских сражение (Там же. С. 290, 291), о котором ранние летописи не сообщают ( Чернецов , 2018. С. 306). Вместе с тем, в Голицынском томе Свода это сражение упоминается и представлено на двух миниатюрах (РНБ, IV, 275. Л. 305, 305 об.).

Устье реки Воронеж сохраняло определенное символическое значение, судя по тому, что сюда «по повелению» великого князя Рязанского прибыл на встречу с митрополитом удельный Елецкий князь Юрий со своими боярами «и воздаде нам честь и радость, и утешение велие» (ПСРЛ. Т. 11. 1965. С. 96). Скорее всего, встреча происходила в населенном пункте, но на миниатюрах это не отражено. Далее упоминается прохождение устья реки Черленый Яр. Этот гидроним соответствует названию территории, которую в конце XIII – первой трети XIV в. оспаривали Сарская и Рязанская епархии. Очевидно, спор был связан с тем, что она была населенной. Таким образом, миниатюристы Свода упустили несколько возможностей представить на композициях населенные пункты или их руины и постройки, но все-таки сочли необходимым изобразить на миниатюрах два мертвых города, отделяющих запустевшие безлюдные земли от регионов, охваченных хозяйственным освоением. Таким образом, на первый взгляд невзрачные схематические пиктограммы прекративших свое существование населенных пунктов несут достаточно значимую символическую нагрузку (во всяком случае, в рамках серии миниатюр, посвященных Донскому пути в Азовское море).

Рассмотренные миниатюры свидетельствуют о том, что такие классические памятники археологии, как руины разрушенных городов, вызывали определенный интерес у древнерусских книжников и миниатюристов. При этом существенно, что в одном случае речь идет о несомненно древнерусском городе (Чюр-Михайлов), а в другом изображению в сопутствующем тексте соответствует принятый в современной отечественной науке термин «городище».

Список литературы Донские городища на миниатюрах XVI в.

- Белоброва О. А., 1988. Игнатий (Смольянин) // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. Вторая половина XIV – XV вв. Ч. 1. Л.: Наука. С. 395–397.

- Гоняный М. И., 2005. Древнерусские археологические памятники конца XII – 3-й четверти XIV вв. в нижнем течении р. Мокрая Табола на Куликовом поле // Великое княжество Рязанское: историко-археологические исследования и материалы / Отв. ред. А. В. Чернецов. М.: Памятники исторической мысли. С. 361–396.

- Дробленкова Н. Ф., 1989. Повесть о Амурате // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2. Вторая половина XIV – XV вв. Ч. 2. Л.: Наука. С. 210–211.

- Карамзин Н. М., 1988. История государства Российского. Кн. II (Т. V, VI, VII, VIII). Репринт. воспроизведение 5-го изд. М.: Книга. 620 с.

- Лихачев Д. С., 1949. Повести о Николе Заразском // Труды Отдела древнерусской литературы / Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом). Т. VII. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 257–406.

- Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Рязань: Александрия: Узорочье, 2001. 642 с. (Русские летописи; т. 10.)

- Полное собрание русских летописей. Т. 11. Патриаршая или Никоновская летопись. М.: Наука. 1965. 254 с.

- Полное собрание русских летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись. М.: Издательство восточной литературы. 1962. 938 с.

- Решетова А. А., Тополова О. С., 2014. О рязанских реалиях в «Хождении Игнатия Смольянина» // Вестник Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. № 2 (43). С. 76–93.

- Тропин Н. А., 2005. Древнерусские памятники XII–XV вв. на южных территориях Рязанской земли // Великое княжество Рязанское: историко-археологические исследования и материалы / Отв. ред. А. В. Чернецов. М.: Памятники исторической мысли. С. 427–457.

- Цыбин М. В., 2012. Рязанское княжество и Орда (археологический комментарий к грамотам митрополитов Феогноста и Алексея о Червленом Яре) // Восточноевропейский средневековый город в контексте этнокультурных, политических и поселенческих структур: сб. науч. ст. / Отв. ред. Л. А. Беляев. Рязань: Рязанский ист.-архитектур. музей-заповедник. С. 102–106.

- Чернецов А. В., 1984. Об одном русском изображении Юстиниана I (XVI в.) // Советское славяноведение. № 6. С. 79–83.

- Чернецов А. В., 1990. Древнейшие события русской истории на миниатюрах XVI в. // Труды Отдела древнерусской литературы / Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом). Т. 44. Л.: Наука. С. 422–432.

- Чернецов А.В., 2005. Историко-археологическое изучение Рязанской земли: современное состояние и перспективы // Великое княжество Рязанское: историко-археологические исследования и материалы / Отв. ред. А.В. Чернецов. М.: Памятники исторической мысли. С. 7–33.

- Чернецов А. В., 2018. Нашествие Батыя на Рязанскую землю на миниатюрах XVI в. // КСИА. Вып. 251. С. 303–313.

- Чернецов А. В., 2020. Взятие Старой Рязани на миниатюрах Лицевого летописного свода // Urbi et Orbi: сб. науч. работ к юбилею И. Г. Кусовой / Отв. ред. А. А. Гомзин. Рязань: Политех. С. 182–184, 193–200.