Допинг в спорте: разграничение вопросов ответственности спортсмена и тренера

Автор: Верещагин А.М.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Право

Статья в выпуске: 6, 2025 года.

Бесплатный доступ

Настоящая статья посвящена комплексному анализу проблемы допинга в спорте с акцентом на сложностях, возникающих при разграничении ответственности между спортсменом и тренером за нарушение антидопинговых правил. В статье рассматриваются правовые, этические и психосоциальные аспекты ответственности, анализируются существующие подходы к определению вины и меры наказания, применяемые к спортсменам и тренерам. Проведен обзор отечественной и зарубежной литературы по данной проблематике, выявлены пробелы и противоречия. Особое внимание уделено анализу специфики российских реалий, обуславливающих необходимость пересмотра отдельных положений антидопинговой системы и усиления защиты прав спортсменов. В статье предлагаются конкретные рекомендации по совершенствованию законодательства, повышению квалификации специалистов, усилению контроля за деятельностью тренеров и разработке более гибких систем санкций, учитывающих степень вины и смягчающие обстоятельства. Сделан вывод о необходимости сбалансированного подхода, сочетающего строгость антидопинговых правил с уважением к правам и законным интересам спортсменов и тренеров.

Допинг, ответственность за допинг, ответственность тренера, ответственность спортсмена, антидопинговые правила, спортивное право

Короткий адрес: https://sciup.org/149148466

IDR: 149148466 | УДК: 34:796 | DOI: 10.24158/tipor.2025.6.29

Текст научной статьи Допинг в спорте: разграничение вопросов ответственности спортсмена и тренера

,

,

принципы честной игры и нивелирует ценность спортивных достижений, полученных нечестным путем, но и создает серьезные риски для здоровья спортсменов, влияя на их физическое и психическое развитие в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Когда речь идет о современных событиях в спорте, все чаще рассматривается нарушение не только формальных правил соревнований, но и фундаментальных этических норм, на которых основываются спортивные достижения. Использование запрещенных веществ и методов для искусственного повышения результатов противоречит принципам здоровой конкуренции, уважения к сопернику и стремления к совершенству, основанного на естественных способностях и упорном труде конкретного человека. Допинг же, в свою очередь, искажает смысл спортивного соревнования, превращая его из честного состязания в гонку, где победа достигается не благодаря умениям, навыкам и подготовке соответствующего уровня, а за счет применения определенных веществ.

Хотелось бы отметить, что распространенность допинга в спорте обусловлена целым рядом факторов, среди которых ‒ процесс преобразования спорта в исключительно коммерческий актив, что, соответственно, создает сильное давление на спортсменов с целью достижения максимальных результатов. Ввиду того, что победа становится главным и зачастую единственным критерием успеха, спортсмены и их окружение нередко оказываются перед соблазном использовать допинг, чтобы значительным образом повысить свои шансы на завоевание рекордно высоких победных мест, а также получить всевозможные спонсорские контракты в целях обретения финансового благополучия.

Еще одним фактором активного распространения допинга является несовершенство антидопинговой системы, механизмов контроля и санкций за нарушение. Стоит заметить, что в ряде случаев спортсмены сами становятся жертвами манипуляций со стороны тренеров, врачей и иных лиц, которые способны принудить их к употреблению допинга.

В большинстве случаев ответственность за нарушение антидопинговых правил возлагается на спортсмена, однако роль тренера в процессе подготовки спортсмена и его потенциальное влияние на принятие решений об употреблении допинга не должны оставаться без внимания. На наш взгляд, именно тренер играет одну из ключевых ролей в формировании карьеры спортсмена, влияя не только на его физическую подготовку, но и на психологическое состояние, мировоззрение и этические принципы. В силу своей профессиональной позиции и авторитета, тренер может оказывать значительное давление на спортсмена, принуждая его к употреблению допинга, вводя в заблуждение относительно безопасности и эффективности используемых препаратов и методов.

Но в то же время спортсмен непосредственно ответственен за то, что попадает в его организм. Он должен осознавать последствия применения специальных средств и тот факт, что это противоречит антидопинговым правилам. В ряде случаев прямая зависимость, о которой мы говорили выше, ставит спортсмена в ситуацию, когда он не имеет возможности отказаться от употребления допинга, опасаясь потерять поддержку, лишиться возможности продолжать спортивную карьеру или столкнуться с иными негативными последствиями.

Подводя итог всему вышесказанному, делаем вывод, что разграничение ответственности между спортсменом и тренером представляет собой сложную задачу, требующую учета множества факторов, включая характер и степень общественной опасности деяния, форму вины каждой из сторон, наличие или отсутствие принуждения или обмана, а также другие обстоятельства, которые могут повлиять на принятие решения об употреблении допинга.

Целью настоящего исследования выступает анализ вопросов ответственности за применение допинга в спорте с акцентом на разграничение ответственности между спортсменом и тренером. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: провести анализ нормативно-правовых актов, регулирующих антидопинговую деятельность, чтобы выявить пробелы и противоречия в вопросах ответственности спортсмена и тренера; изучить практику привлечения к ответственности за нарушение антидопингового законодательства и предложить рекомендации по его совершенствованию, а также исследовать этические аспекты применения допинга в спорте и разработать предложения по укреплению этических принципов в спортивной деятельности.

Обзор литературы . Обзор существующей научной литературы демонстрирует комплексное и многоаспектное исследование ответственности за нарушение антидопинговых правил в спорте. Большинство работ фокусируется на юридической квалификации допинга как явления, анализируя его деструктивное воздействие на принцип равенства, честности и здоровья участников спортивных состязаний.

Например, А.В. Мальцева и И.Д. Шумахова в своей работе, проведя сравнение между различными странами, а также рассмотрев механизм привлечения к ответственности спортсменов и тренеров, пришли к выводу, что для эффективной реализации нормативных требований и информирования атлетов, профильных специалистов и работников сферы физической культуры и спорта о правовых последствиях употребления, распространения и склонения к использованию запрещенных веществ и методов, целесообразно внедрение специализированных программ повышения правовой компетентности во всех спортивных федерациях (Шумахова, Мальцева, 2020).

Несомненно, стоит согласиться с авторами. Обращение к спортивным федерациям ‒ ключевой фактор повышения осведомленности об антидопинговом законодательстве. Именно федерация имеет непосредственную связь со спортсменами, являясь первичным уровнем взаимодействия с атлетами, на котором осуществляется их регистрация, организуется тренировочный процесс, проводятся соревнования и реализуется контроль за соблюдением правил. Это позволяет оперативно доводить до спортсменов информацию. Кроме того, федерация устанавливает правила для каждого вида спорта, которые обязательны для всех ее членов, что дает возможность адаптировать общие антидопинговые правила к специфике конкретного вида спорта, учитывая особенности тренировочного процесса. И конечно же, федерация обладает правом налагать санкции на спортсменов и тренеров за нарушение антидопинговых правил, включая дисквалификацию, лишение наград и другие меры, что позволит в полном объеме усовершенствовать сам механизм просвещения и взаимодействия между всеми участниками спортивного процесса.

Ф.М. Зезюлин и В.П. Чичерин также обратили внимание на сложную законодательную конструкцию уголовно-правовых норм в сфере нарушения антидопинговых правил и указали, что с 2016 по 2022 г. не было ни одного случая осуждения виновных лиц по статьям 230.1 и 230.1 Уголовного кодекса РФ (Зезюлин, Чичерин, 2023). В связи с этим, думается, что в такой конструкции одного из элементов преступления, а именно субъекта, просматривается потенциальная возможность для всех указанных в статьях лиц избежать ответственности, аргументируя присутствие запрещенных веществ в организме спортсмена его самовольным, несанкционированным и/или случайным употреблением.

Проанализировав работу К.В. Питулько, А.А. Сергеевой и М.А. Горбатовой, верной находим мысль о том, что целесообразно внедрение практики применения финансовых санкций к спортивным организациям (федерациям, лигам, командам) в случаях выявления нарушения антидопинговых правил (Питулько и др., 2021). Реализация данного предложения требует внесения соответствующих изменений в статью 6.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях1 (далее – КоАП РФ), предусматривающих возможность дисквалификации как меры административного взыскания.

А.В. Чеботарев видит критически важным переосмысление тенденции к ужесточению ответственности за допинг без одновременной ревизии процедур доказывания нарушений антидопинговых правил. Принцип презумпции виновности спортсмена, закрепленный во Всемирном антидопинговом кодексе, де-факто возлагает бремя доказывания невиновности на спортсмена, в пробе которого обнаружено запрещенное вещество, что существенно ограничивает состязательность сторон в процессе как таковом (Чеботарев, 2019). Думается, что его применение в российских правовых реалиях может привести к существенным нарушениям прав спортсменов и дискредитации всей антидопинговой системы. Это, в том числе, идет вразрез с конституционным принципом презумпции невиновности, поэтому, на наш взгляд, перенос принципа презумпции виновности из спортивного права в российскую правовую систему создаст существенные коллизии.

Также были рассмотрены работы зарубежных авторов, которые исследовали взгляды и поведение тренеров в отношении допинга и антидопингового законодательства. Так, Л. Барнс, Л. Паттерсон и С. Бэкхаус указали на потенциальное влияние тренеров в сфере допинговых убеждений и поведения спортсменов. Они подчеркивают необходимость антидопинговых исследований, ориентированных на тренеров. Выявлены такие критерии, как самооценочное поведение, гипотетическое поведение, убеждения тренера, знания и психосоциальные компоненты, которые в полной мере позволяют понять, что движет тренером при склонении спортсмена к употреблению запрещенных веществ и методов (Barnes et al., 2022).

Считаем, что эта работа отражает вопрос склонения спортсмена к употреблению допинга. Если тренер придерживается мнения, что достижение высоких результатов невозможно без использования допинга, он может транслировать свое мнение спортсмену, формируя у последнего представления о неизбежности употребления запрещенных веществ и методов. Помимо этого, тренер, не обладающий достаточными знаниями, может рекомендовать спортсмену пищевые добавки или лекарственные препараты, содержащие запрещенные вещества, не осознавая этого. Тренеры, использующие авторитарный стиль руководства, основанный на жестком контроле и подавлении инициативы, могут создавать атмосферу страха и подчинения, в которой спортсмены боятся выражать свое мнение и сопротивляться требованиям тренера, в том числе в отношении употребления допинга. Таким образом, важно формировать у тренеров устойчивые антидопинговые убеждения и ценности, повышать уровень знаний об антидопинговых правилах, последствиях допинга для здоровья и морально-этических принципах спорта. Отметим, что созда- ние системы мониторинга и контроля за деятельностью тренеров, направленной на выявление и пресечение случаев склонения спортсменов к употреблению допинга, позволит снизить количество подобных случаев.

-

А . Кварфордт и др. подчеркнули важность доступа к информации и достаточной свободе действий для получения контроля. Это имеет особое значение для соблюдения антидопинговых правил. На самом деле, правила также подчеркивают собственную ответственность спортсмена, но если нет базовой информации и образования, например, от тренеров, клубов и федераций, даже самые основные обязанности могут быть неизвестны отдельному спортсмену (Qvarfordt et al., 2019).

Проведенный обзор отечественной и зарубежной литературы по проблематике соблюдения антидопинговых правил спортсменами и тренерами выявил ряд ключевых тенденций и нерешенных вопросов, определяющих направление дальнейших научных исследований и практических мер в данной области. Анализ литературы демонстрирует, что проблема допинга в спорте сохраняет свою актуальность и требует комплексного подхода, учитывающего правовые, этические, психологические и социальные аспекты. Отечественные и зарубежные исследования подтверждают, что нарушение антидопинговых правил представляет собой многофакторное явление, обусловленное как индивидуальными особенностями спортсменов и тренеров, так и влиянием внешней среды (давлением со стороны общества, спортивного сообщества, коммерческими интересами, недостаточной антидопинговой осведомленностью).

Особое внимание следует уделить изучению влияния социальных и культурных детерминантов, формирующих антидопинговое поведение спортсменов, а также разработке мер, направленных на повышение ответственности спортивных федераций и других организаций за соблюдение антидопинговых правил.

Материалы и методы . В ходе исследования будут использованы как теоретические, так и эмпирические методы. В качестве теоретических выступили следующие: анализ научной литературы, посвященной вопросам допинга в спорте, ответственности спортсменов и тренеров, а также этическим и правовым аспектам спортивной деятельности; изучение нормативно-правовых актов, регулирующих антидопинговую деятельность; системный анализ и синтез полученной информации и метод сравнительного анализа.

К эмпирическим относятся: анализ практики нарушений антидопингового законодательства и подробное изучение статистических данных о таковых явлениях.

Результаты исследования . Отчеты о деятельности Российского антидопингового агентства (далее по тексту – РУСАДА) позволили проанализировать случаи нарушений антидопинговых правил с 2009 по 2023 г.1

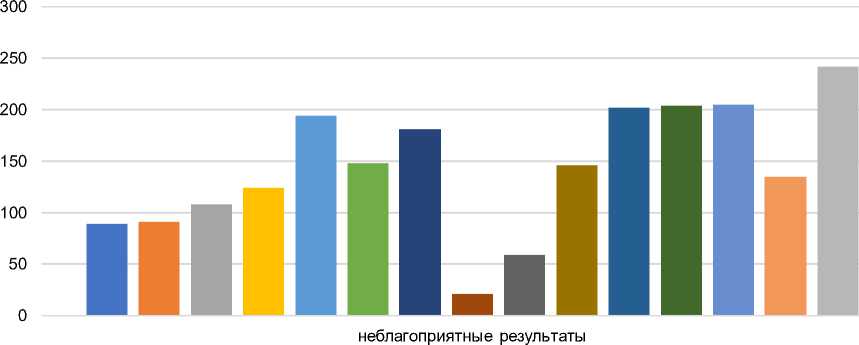

В 2009 г. зафиксировано 89 таких случаев; в 2010 – 91; в 2011 – 108; в 2012 – 124; в 2013 – 194; в 2014 – 148; в 2015 – 181; в 2016 – 21; в 2017 – 59; в 2018 – 146; в 2019 – 202; в 2020 – 204; в 2021 – 205; в 2022 – 135; в 2023 – 242.

На графике ниже отражена динамика полученных результатов (рис. 1).

■ 2009 ■2010 2011 2012 ■2013 ■2014 ■2015 ■2016 ■2017 ■2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2022 2023

Рисунок 1 ‒ Зафиксированные случаи нарушения антидопинговых правил с 2009 по 2023 г. (по данным РУСАДА)

Figure 1 ‒ Recorded Cases of Anti-Doping Rule Violations from 2009 to 2023

(According to RUSADA)

Ретроспективный анализ динамики числа неблагоприятных результатов, зафиксированных в отчетах РУСАДА за период с 2009 по 2023 г., выявил неоднородную картину. В данный период наблюдалась волнообразная динамика с выраженными пиками и спадами. Явно видно значительное снижение полученных результатов в 2016 г., что удалось достичь благодаря интенсификации расследований антидопинговых нарушений и сотрудничеству с Антидопинговым агентством Великобритании (ЮКАД). Впервые количество неаналитических случаев (включающих использование запрещенных веществ или методов, отказ или уклонение от прохождения допинг-контроля, назначения запрещенных веществ спортсменам и соучастие в нарушении) значительным образом превысило число аналитических нарушений (обнаружение запрещенных веществ в пробе). По выявленному анализу статистики и отчетов РУСАДА можно сделать следующие выводы. Во-первых, действительно усматривается целенаправленное усиление деятельности РУСАДА по расследованию и выявлению нарушений, не связанных с непосредственным обнаружением запрещенных веществ в пробах спортсменов, в том числе расширение спектра используемых методов расследования, активизация взаимодействия с правоохранительными органами и международными антидопинговыми организациями, а также повышение квалификации сотрудников, занимающихся выявлением подобных нарушений. Во-вторых, наблюдается переориентация приоритетов в антидопинговой политике РУСАДА с акцентом на выявление неаналитических случаев, что, в то же время, могло привести к снижению внимания и ресурсов, направляемых на выявление аналитических нарушений. Предполагаем, что это могло быть обусловлено, например, стремлением к комплексному подходу в борьбе с допингом, включающему не только выявление фактов употребления запрещенных веществ, но и пресечение других видов нарушений, способствующих распространению допинга в спорте. В-третьих, возможно предположить, что спортсмены и их профессиональное окружение, столкнувшись с более строгим контролем и риском обнаружения запрещенных веществ в пробах, могли изменить стратегии, позволяющие избежать обнаружения допинга, такие как уклонение от тестирования или различного рода манипуляции с информацией.

По исследуемой нормативно-правовой базе выявлена следующая ответственность, разграниченная между спортсменом и тренером за нарушение антидопингового законодательства. Спортсмен может быть подвергнут административной и дисциплинарной ответственности. В статье 348.11 Трудового кодекса Российской Федерации1 (далее по тексту – ТК РФ) закреплена обязанность спортсмена соблюдать общероссийские и международные антидопинговые правила, и в случае уклонения от таковой обязанности возможны последствия в виде расторжения трудового договора с нарушителем (данная норма комплементарна ответственности тренера за подобные деяния – статья 348.11‒1 ТК РФ). Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода, а также их распространение (те действия, которые не подпадают под действие уголовного законодательства) предусматривает ответственность по статье 6.18 КоАП РФ2, санкция – штраф. Важно отметить, что в большинстве стран, включая Россию, само по себе употребление допинга спортсменом не является уголовно наказуемым деянием. В результате дифференциации ответственности спортсмена заметим, что при ее определении важно учитывать следующие факторы:

-

‒ было ли употребление допинга умышленным или случайным, принимал ли спортсмен необходимые меры в целях избегания попадания запрещенных веществ в организм;

-

‒ существуют ли смягчающие обстоятельства, например, незнание о запрещенном веществе или принуждение к употреблению допинга;

-

‒ имел ли спортсмен ранее факты нарушения антидопинговых правил;

-

‒ к какой категории относятся вещества и методы ‒ некоторые из них представляют большую угрозу для здоровья спортсменов и требуют более строгих санкций;

-

‒ молодые и неопытные спортсмены могут быть подвержены влиянию тренеров и других лиц, что, возможно, повлияет на степень ответственности.

Незаконные действия тренера при распространении запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода ввиду нарушения антидопинговых правил, если это деяние не подпадает под уголовное законодательство, возможно квалифицировать как административное правонарушение, регламентирующееся статьей 6.18 КоАП РФ (санкция предусмотрена в виде штрафа).

В контексте работы тренера и его ответственности наиболее серьезная форма юридической ответственности – это уголовная. В отличие от административной или дисциплинарной ответственности, уголовная влечет за собой наиболее строгие санкции, включая лишение свободы.

Статья 230.1 УК РФ1 предусматривает ответственность при склонении спортсмена к использованию допинга, при этом указанное деяние может быть выражено в виде уговоров, подкупа, обмана, применения насилия или угрозы его применения, а также иные действия, которые будут направлены на то, чтобы заставить спортсмена использовать запрещенные вещества или методы. Важным элементом указанного состава преступления является именно склонение, то есть целенаправленное воздействие на волю спортсмена, приводящее к его согласию на использование допинга.

Статья 230.2 УК РФ регулирует отношения, когда тренер непосредственно вводит спортсмену запрещенное вещество или применяет запрещенный метод, но в данном случае необходима прямая причинно-следственная связь между действиями тренера и наступившими тяжкими последствиями, в том числе в виде смерти спортсмена.

Помимо двух указанных выше, в УК РФ есть еще одна статья – 234, которую также возможно отнести к мерам ответственности за нарушение антидопинговых правил. Это касается ситуаций, когда тренер незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает или сбывает сильнодействующие или ядовитые вещества, используемые именно в качестве допинга.

Как видно из приведенного выше анализа нормативно-правовой базы, разграничение ответственности спортсмена и тренера за нарушение антидопинговых правил представляет собой критически важный аспект обеспечения четкости и справедливости в спорте. Нечеткое понимание границ ответственности приводит к несправедливым наказаниям, подрывает доверие к антидопинговой системе и затрудняет эффективную борьбу с допингом в целом.

Обсуждение и заключение . В результате исследования вопросов ответственности мы пришли к следующим выводам:

-

1. Спортсмен несет ответственность за все, что попадает в его организм, независимо от того, знал он об этом или нет. Наличие любого запрещенного вещества в пробе является достаточным основанием для применения санкций, даже если он не совершал намеренных действий для их употребления.

-

2. Тренер отвечает за любые действия, направленные на склонение спортсмена к употреблению допинга, введение ему запрещенных веществ, сокрытие фактов употребления допинга или нарушения антидопинговых правил в целом.

-

3. Совместная ответственность спортсмена и тренера возможна, если они вместе разрабатывают схему применения допинга или когда тренер знал об употреблении допинга спортсменом и не принял меры для его предотвращения.

Говоря о проблемах в разграничении ответственности, заметим: часто бывает сложно доказать, что тренер намеренно склонял спортсмена к употреблению допинга или знал о его употреблении и не принял меры. Также отметим, что последние в ряде случаев находятся в зависимом положении от своего тренерского состава и могут испытывать давление, заставляющее их соглашаться на употребление запрещенных веществ и методов, значительно улучшающих их результат. Также указанные лица могут в полной мере не обладать достаточной и достоверной информацией об этих веществах и методах, а также о своих правах и обязанностях в рамках антидопинговой системы. Вариантами решения сложившихся проблем видятся: совершенствование законодательной базы (закрепление норм права, конкретно регламентирующих определенные обстоятельства); усиление контроля за деятельностью тренеров (повышение квалификации и обеспечение регулярной аттестации на знание антидопинговых правил); обеспечение спортсменам возможности сообщать о фактах склонения к употреблению допинга без опасения за репрессивные меры.