Дополнительная ценность количественного определения фиброза миокарда методом магнитно-резонансной томографии c контрастированием в идентификации пациентов с гипертрофической кардиомиопатией и риском внезапной сердечной смерти

Автор: Комиссарова С.М., Захарова Е.Ю., Ильина Т.В., Ванкович Е.А.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 т.34, 2019 года.

Бесплатный доступ

Модель 5-летнего риска внезапной сердечной смерти (ВСС) по рекомендациям ESC-2014 (HCM Risk-SCD score) оценивает риск ВСС у пациентов с гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП) с использованием клиническо-инструментальных параметров без учета параметров магнитно-резонансной томографии (МРТ) сердца, таких как объем фиброза миокарда.Цель исследования: сравнить пациентов с низким, промежуточным и высоким риском ВСС, определенным по модели HCM Risk-SCD score, с характеристиками объема фиброза по данным МРТ с отсроченным контрастированием парамагнитными комплексами гадолиния, оценить роль объема фиброза миокарда в идентификации пациентов с риском ВСС.Материал и методы. 98 пациентам с ГКМП было выполнено комплексное обследование, включавшее эхокардиографию (ЭхоКГ) сердца, суточное мониторирование (СМ) ЭКГ, МРТ сердца с отсроченным контрастированием комплексами гадолиния, оценен 5-летний риск ВСС по шкале HCM Risk-SCD score.Результаты и обсуждение. Из 98 пациентов у 45 (46%) определен низкий риск ВСС, у 26 (26%) пациентов - промежуточный риск, у 27 (28%) - высокий риск по модели HCM - Risk-SCD. За период наблюдения (медиана наблюдения 41 мес.; от 25 до 58 мес.) произошло 16 неблагоприятных исходов и событий: ВСС - у 9 пациентов, 7 пациентов удалось успешно реанимировать и имплантировать кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) с целью вторичной профилактики ВСС. При оценке риска по шкале HCM Risk-SCD у 8 из 16 (50%) пациентов был высокий риск ВСС, у 2 (12,5%) пациентов - промежуточный, у 6 (37,5%) - низкий. Пациенты с высоким риском ВСС демонстрировали значимо (p function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Гипертрофическая кардиомиопатия, внезапная сердечная смерть, магнитно-резонансная томография, объем фиброза миокарда, парамагнитное контрастирование

Короткий адрес: https://sciup.org/149125275

IDR: 149125275 | УДК: 616.127-006.327-073.755.4-073.756.8:616.12-009.51-036.886 | DOI: 10.29001/2073-8552-2019-34-1-33-38

Текст научной статьи Дополнительная ценность количественного определения фиброза миокарда методом магнитно-резонансной томографии c контрастированием в идентификации пациентов с гипертрофической кардиомиопатией и риском внезапной сердечной смерти

Особенностью клинической манифестации гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП) является тот факт, что развитие внезапной сердечной смерти (ВСС) может быть первым и единственным симптомом заболевания, при этом 36% случаев ВСС встречается при бессимптомном течении заболевания [1]. Ежегодная летальность пациентов, страдающих ГКМП в результате ВСС, составляет 3–6% для детей и подростков и 1% — для взрослых [2]. В связи с этим идентификация пациентов с риском ВСС среди пациентов с ГКМП имеет решающее значение и позволяет избежать неблагоприятных исходов и событий.

Стратификация риска ВСС, согласно рекомендациям Международного комитета Американских и Европейских экспертов

(AСС/ESC, 2003) [3], Рабочей группы Американской ассоциации сердца (ACCF/AHA, 2011) [1] и Европейских экспертов (ESC, 2014) [2], основывается на 5 основных факторах риска: наличии в семейном анамнезе случаев ВСС, синкопальных состояний, эпизодов неустойчивой желудочковой тахикардии, массивной гипертрофии левого желудочка — ЛЖ (толщина стенки межжелудочковой перегородки — МЖП >30 мм) и неадекватного ответа артериального давления при физической нагрузке. В 2014 г. в Рекомендациях ESC была опубликована новая модель 5-летнего риска ВСС, которая была основана на многоцентровых ретроспективных исследованиях [2]. Большинство параметров, которые включены в новую модель, учитывают ассоциацию с риском ВСС таких характеристик, как возраст, наличие ВСС в семейном анамнезе, наличие синкопальных состояний и эпизодов неустойчивой желудочковой тахикардии (НЖТ), максимальную толщину стенки ЛЖ, размер левого предсердия (ЛП), величину градиента давления в выносящем тракте левого желудочка (ГД ВТЛЖ). По этой шкале проводится стратификация 3 групп риска: низкий, промежуточный и высокий в соответствии с расчетом баллов вероятности рисков (≤4%, 4-6%, >6% соответственно). С учетом степеней риска в Рекомендациях ESC-2014 предложена первичная медицинская профилактика ВСС. Так, в группе пациентов с низким риском «не рекомендуется имплантация кардиовертера-дефибриллятора (КД)», в группе пациентов с промежуточным риском — имплантация КД «может быть рассмотрена», в группе пациентов с высоким риском имплантация КД «должна быть рассмотрена». В результате новая модель во многом усовершенствовала стратегию лечения пациентов с ГКМП с рисками ВСС. Однако окончательное решение относительно пациентов с низким и промежуточным риском остается проблематичным. Кроме того, модель прогнозирования риска не учитывает в качестве маркера риска ВСС объем фиброза, определяемого по данным МРТ с отсроченным контрастированием.

Цель: сравнить пациентов с низким, промежуточным и высоким риском ВСС, определенным по модели HCM Risk-SCD, с характеристиками объема фиброза по данным МРТ с отсроченным контрастированием, оценить роль объема фиброза миокарда в идентификации пациентов с риском ВСС.

Материал и методы

Исследуемая когорта состояла из 135 пациентов с ГКМП, прошедших МРТ-исследование в период с января 2014 по декабрь 2017 гг. в Республиканском научно-практическом центре «Кардиология». Все пациенты дали информированное согласие, исследование было одобрено комиссией по этике. Диагноз ГКМП устанавливали на основе рекомендации ESC 2014 г.

Пациентов не включали в исследование, если они: 1) были в возрасте младше 17 лет на момент включения в исследование; 2) были в «конечной стадии» заболевания; 3) имели выполненную миосептэктомию и/или протезирование клапанов до включения в исследование; 4) были имплантированы ЭКС или ИКД до включения в исследование. Окончательная когорта состояла из 98 пациентов (58 мужчин и 40 женщин) в возрасте от 17 до 79 лет (медиана возраста — 48 лет). Медиана наблюдения составила 41 мес. (в среднем от 25 до 58 мес.).

При первом визите пациентов учитывались такие характеристики, как возраст постановки диагноза ГКМП, наличие семейного анамнеза, отягощенного ВСС у родственников первой линии или у родственников в возрасте моложе 40 лет, наличие синкопальных состояний, проводилась оценка риска ВСС по шкале HCM Risk-SCD[2] по формуле:

Р SCD 5 лет =1 - 0,998 e XP(4

где PI = 0,15939858 × ТМЖП(mm) – 0,00294271 × ТМЖП 2(mm2) + 0,0259082 × ЛП (mm) + 0,00446131 × ГДВТДЖ (mm Hg) + 0,4583082 х ВСС в семейном анамнезе + 0,82639195 х наличие НЖТ + 0,71650361 × наличие синкопальных состояний — 0,01799934 × возраст (лет) [3], где PI — балл риска ВСС по шкале ESC-2014;

ГД ВТЛЖ — градиент давления в выносящем тракте ЛЖ;

ЛП — левое предсердие;

ТМЖП — толщина стенки межжелудочковой перегородки.

5-летний риск ВСС <4% считали низким, >4% до <6% — промежуточным, ≥6% — высоким.

Эхокардиографическое исследование проводилось согласно объединенным рекомендациям Американского эхокардио графического общества и Европейской ассоциации эхокардиографии по количественной оценке структуры и функции камер сердца по общепринятым показателям.

При суточном мониторировании ЭКГ (СМ ЭКГ) оценивали количество желудочковых экстрасистол, наличие эпизодов НЖТ и фибрилляции предсердий (ФП), продолжительность корригированного интервала QT (QTc) и дисперсию интервала QT (QTd).

Магнитно-резонансная томография (МРТ) была проведена на магнитно-резонансном томографе Magnetom Aera 1,5 Т (Siemens, Германия) с электрокардиографической синхронизацией. Использованы катушки Body 18. Протокол МР-сканирования включал: для морфологической и функциональной оценки — градиент-эхо последовательности с яркой кровью в кинорежиме (True Fast Imaging with Steady-state Precession), для тканевой характеристики — градиент-эхо последовательности инверсия-восстановление (Phase-Sensitive Inversion Recovery) с отсроченным контрастированием через 10 мин после введения парамагнитного контрастного средства. Контрастирование проводили с помощью парамагнитного контрастного средства на основе гадолиния Gd DTPA-BMA (омнискан, GE Healthcarе Nycomed) в расчете 0,1 ммоль/кг, вводимого внутривенно. Анализ изображений выполняли на удаленной рабочей станции с использованием оригинального программного обеспечения для МРТ-исследования сердца (Syngo.via — Siemens, Германия).

Статистический анализ проводили с помощью пакета R, версия 3.1.3. Количественные показатели исследования представлены медианой и размахом, в случае нормального распределения — средним и стандартным отклонением. Результаты анализа считались статистически значимыми при р <0,05. Качественные показатели представлены частотами и процентами в группе. Дополнительный предиктор неблагоприятного исхода устанавливался на основе анализа выживаемости. Неблагоприятный уровень фактора, ассоциированного с неблагоприятным исходом, выполнялся на основе алгоритма максимального ранга и статистики [4]. Различия оценивались на основе log-rank-критерия. Графики выживаемости строились на основе оценки Каплана — Майера.

Конечными точками исследования были такие исходы, как:

-

- ВСС, которая определялась как смерть вследствие кардиальных причин, проявляющаяся внезапной потерей сознания в течение часа после появления острых симптомов, или ночная смерть без каких-либо предшествующих ей симптомов;

-

– ВСС — исход с успешной реанимацией при остановке сердца, обусловленной устойчивой желудочковой тахикардией и/или фибрилляцией желудочков, при котором был имплантирован КД.

Результаты

За период наблюдения у пациентов с ГКМП произошло 16 неблагоприятных исходов и событий: ВСС — у 9 пациентов, 7 пациентов удалось успешно реанимировать, им имплантировали ИКД с целью вторичной профилактики ВСС.

В таблице 1 представлены клинико-инструментальные характеристики, используемые для оценки риска ВСС, и баллы риска, определенные по шкале HCM Risk-SCD.

Из 98 пациентов, включенных в исследование, у 45 (46%) пациентов определен низкий риск, у 26 (26%) пациентов — промежуточный риск, у 27 (28%) — высокий риск ВСС, см. таблицу 1.

При оценке риска по шкале HCM Risk-SCD у пациентов с неблагоприятными ВСС-исходами было выявлено, что у 8 из 16 пациентов был высокий риск, у 2 пациентов — промежуточный,

Таблица 1. Клинические и инструментальные характеристики пациентов с ГКМП, используемые для оценки риска ВСС по шкале HCM Risk-SCD

Table 1. Clinical and instrumental characteristics of hypertrophic cardiomyopathy patients used to assess sudden cardiac death risk by HCM Risk-SCD score

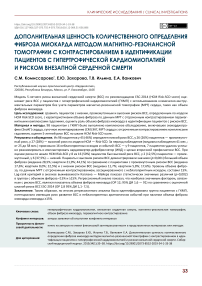

Бессобытийная выживаемость по кривой Каплана — Майера была худшей у пациентов с высоким риском ВСС, определенной по модели HCM Risk-SCD, по сравнению с пациентами с низким и промежуточным риском, у которых бессобытийная выживаемость была одинаковой (log-rank, p =0,03).

Рис. 1. Кумулятивная выживаемость пациентов с низким, промежуточным и высоким риском ВСС по шкале HCM Risk-SCD

-

Fig. 1. Cumulative survival of patients with low, intermediate, and high risk of sudden cardiac death by HCM Risk-SCD score

В качестве нового маркера, направленного на выявление пациентов с риском неблагоприятных событий, был проанализирован показатель объема фиброза миокарда по данным МРТ с отсроченным контрастированием.

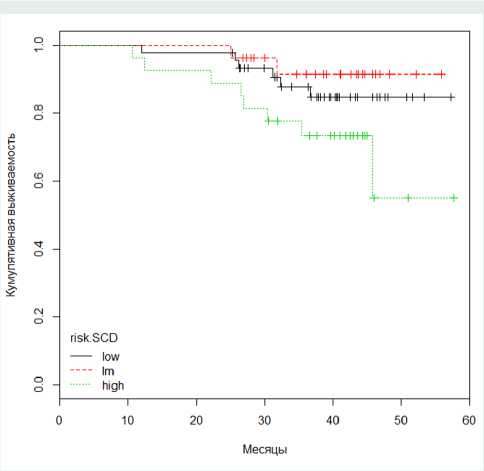

Как представлено на рисунке 2, пациенты низкого, промежуточного и высокого риска показали значимые различия в объеме фиброза миокарда ( p <0,001).

Графики иллюстрируют степень объема фиброза у пациентов с низким, промежуточным и высоким риском по шкале HCM Risk-SCD. Пациенты с высоким риском ВСС демонстрируют значимо больший объем фиброза (медиана 28,5%; квартили 21,9%; 44,1%) по сравнению с пациентами с промежуточным риском ВСС (медиана 17,6%; квартили 8,0%; 22,5%) и с низким риском ВСС (медиана 11,7%; квартили 5,8%; 17,6%), p <0,001.

С целью оценки способности показателя объема фиброза миокарда стратифицировать риск неблагоприятных событий был определен уровень объема фиброза, ассоциированного с неблагоприятным исходом, который составил 15% на основе определения максимального ранга статистики [4].

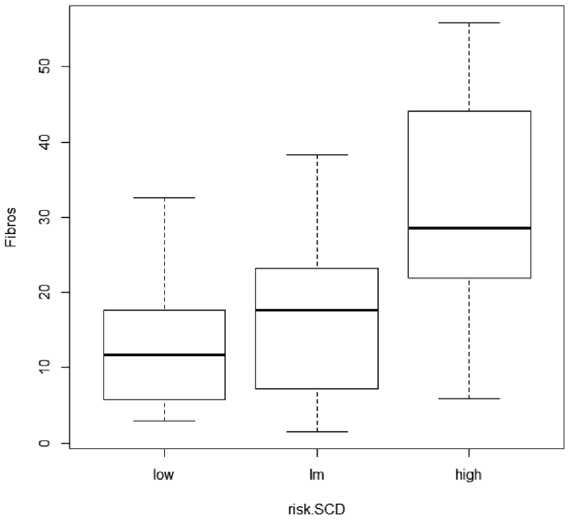

Бессобытийная выживаемость по кривой Каплана — Майера показала статистически значимые различия ( p =0,002) в группах с объемом фиброза менее 15% и более 15% (log-rank, p =0,002), см. рисунок 3.

3-летняя выживаемость для пациентов с объемом фиброза менее 15% составила 96% (95% ДИ 88,6–100), тогда как для пациентов с объемом фиброза ≥15% — 72,4% (95% ДИ 60,6–86,4).

Исследование показало, что из 16 пациентов, которые имели неблагоприятный исход, 15 (93,7%) пациентов имели объем фиброза миокарда ≥15%.

С целью определения прогностической значимости показателей — групп риска ВСС по шкале ESC-2014 и степени объема фиброза по данным МРТ — был проведен однофакторный регрессионный анализ Кокса (табл. 2).

Как представлено в таблице 2, наиболее значимым фактором, связанным с риском ВСС и развитием неблагоприятных

Рис. 2. Распределение степени объема фиброза у пациентов с низким, промежуточным и высоким риском по шкале HCM Risk-SCD

Рис. 3. Выживаемость пациентов с различным уровнем фиброза (≥15% и <15%)

-

Fig. 2. Distribution of fibrosis in patients with low, intermediate, and high risk by HCM Risk-SCD score

-

Fig. 3. Survival of patients based on the degree of fibrosis (≥15% and <15%)

Таблица 2. Оценка отношения рисков для показателей оценочного риска ВСС по шкале ESC-2014 и объема фиброза по данным МРТ

Table 2. Assessment of risk ratios for indices of the estimate sudden cardiac death risk by ESC-2014 score and MRI-based degree of fibrosis

Таким образом, по итогам регрессионного анализа была идентифицирована группа пациентов с ГКМП, потенциально имеющих риск развития ВСС и неблагоприятных аритмических событий, при наличии объема фиброза миокарда≥15%.

Заключение

Анализ данной когорты пациентов с ГКМП показал, что не все пациенты, находящиеся в группе риска неблагоприятных исходов, идентифицируются с помощью оценки риска по шкале HCM Risk-SCD. Показано, что 8 из 16 (50%) пациентов, умерших от ВСС или успешно реанимированных после жизнеугрожающих аритмических событий, демонстрировали низкий и промежуточный риски, определенные по прогностической модели ESC-2014. Показатель объема фиброза миокарда, определяемый с помощью МРТ с отсроченным контрастированием, стал дополнительным инструментом, который позволяет обнаружить зоны фиброза миокарда и может помочь в дальнейшем улучшении стратификации риска у пациентов с ГКМП.

Данное исследование показало, что пациенты с ГКМП и высоким риском ВСС, в соответствии с моделью прогнозирования ESC-2014, выявили наибольший объем фиброза миокарда по данным МРТ с отсроченным контрастированием по сравнению с пациентами с более низкими оценками риска. Показатель объема фиброза миокарда продемонстрировал лучшую прогностическую значимость для оценки основных неблагоприятных исходов и событий, чем оценка риска по шкале HCM Risk-SCD.

Среди пациентов с низким и промежуточным уровнем риска ВСС (<6%) по модели ESC-2014 значение показателя объема фиброза миокарда≥15% определили подгруппу пациентов с повышенным риском неблагоприятных событий. С другой стороны, у пациентов с высоким риском по модели ESC-2014 ≥6% степень объема фиброза <15% была связана с низким риском неблагоприятных аритмических событий.

Таким образом, результаты данного исследования подтверждают роль показателя объема фиброза миокарда в качестве дополнительного маркера риска ВСС, который может способствовать улучшению стратификации неблагоприятного исхода у пациентов с ГКМП.

Список литературы Дополнительная ценность количественного определения фиброза миокарда методом магнитно-резонансной томографии c контрастированием в идентификации пациентов с гипертрофической кардиомиопатией и риском внезапной сердечной смерти

- Gersh B.J., Maron B.J., Bonow R.O., Dearani J.A., Fifer M.A., Link M.S., et al. 2011 ACCF/AHA Guideline for the diagnosis and treatment of hypertrophic cardiomyopathy: execute summary. J. Am. Coll. Cardiol. 2011;58:2703-2738.

- Elliott P.M., Anastasakis A., Borger M.A., Borggrefe M., Cecchi F., Charron P., et al. 2014 ESC Guidelines on diagnosis and management of Hypertrophic Cardiomyopathy: the Task Force for the Diagnosis and Management of Hypertrophic Cardiomyopathy of the European Society Cardiology (ESC). Eur. Heart J. 2014;35:2733-2779.

- Maron B.J., Chan R.H., Pencina M.J., Assenza G.E., Haas T., Lesser J.R., et al. American College of Cardiology / European Society of Cardiology clinical expert consensus document on hypertrophic cardiomyopathy. A report of the American College of Cardiology Foundation Task Force on Clinical Expert Consensus documents and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines. J. Am. Coll. Cardiol. 2003;42:1687-1713.

- Lausen B., Hothorn T., Bretz F., Schmacher M. Assessment of Optimally Selected Prognostic Factors. Biometrical Journal. 2004;46(3):364-374.