Доспех из городища Шахрухия

Автор: Двуреченский О. В., Гладченков А. А., Арипджанов О. Ю., Двуреченская Н. Д.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Вооружение и конское снаряжение

Статья в выпуске: 263, 2021 года.

Бесплатный доступ

В публикации рассматривается среднеазиатский доспех XV в., происходящий с территории позднесредневекового города Шахрухия

Средняя Азия, государство Тимуридов, доспех

Короткий адрес: https://sciup.org/143173939

IDR: 143173939 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.263.253-262

Текст научной статьи Доспех из городища Шахрухия

В 2001 г. во время раскопок на городище Шахрухия был получен датированный XV в. археологический комплекс, включающий в себя фрагменты шлема и комплект спаянных между собой пластин, характеризующих фрагменты доспеха. В данной публикации мы рассмотрим конструкцию сборки доспеха из Шахрухии и предложим возможную его реконструкцию.

Городище Шахрухия является одним из крупнейших памятников Ташкентского оазиса. Оно располагается к югу-западу от г. Ташкента, при слиянии рек Ахангаран и Сырдарьи. В IX–XII вв., в период своего расцвета, городище было известно под названием Бенакет. В то время это был крупный торгово-ремесленный центр на пути из центральных областей Средней Азии в Туркестан. При завоевании государства Хорезмшахов монголами город был практически уничтожен. В конце XIV в. на месте Бенакета Тамерлан возвел новый город, названный им в честь своего младшего сына Сахибкирана Шахруха – Шахрухи-ей. Культурные слои города прерываются временем конца XVII в. Общая площадь городища оценивалась в 400 га. К настоящему времени сохранилось менее 2/3 территории.

Масштабные исследования памятника связаны с именем выдающегося среднеазиатского археолога Ю. Ф. Бурякова. Основное внимание им было уделено изучению города эпохи Амира Темура, выросшего на руинах Бенакета в 1392 г. Город Шахруха играл в первую очередь роль крепости в восточных пределах державы Темура. Исследования Ю. Ф. Бурякова были сконцентрированы на стратиграфическом изучение фортификации Шахрухии. Вскрывались башни северо-западного угла шахристана, которые одновременно фланкировали северо-западный угол крепости и были связаны с обороной ворот северного фаса города. Также были выявлены следы перестройки этой фортификационной системы в XVI–XVII вв., когда город был местом проживания наследников ташкентской ветви узбекских ханов.

Так как территория городища по сей день активно подмывается р. Сырдарьей, значительная его часть потеряна для науки. Особенно крупные разрушения пришлись на конец XX в. В 2000 г. значительная часть рабада была подмыта водным потоком и обрушена, по сообщениям местных жителей, в обнажившихся слоях одного из помещений были обнаружены детали доспеха. Некоторые фрагменты доспеха падали с высоты 16–18 м в реку. По этой причине в 2001 г. Ю. Ф. Буряковым были проведены спасательные работы в виде стратиграфического шурфа размером 3 × 2 м (раскоп 18), расположенного над обрывом реки. На глубине 1,25–1,5 м от дневной поверхности были расчищены остатки помещения с пахсовой стеной, на полу которого были зафиксированы остатки железного панциря и шлема. По стратиграфической ситуации было установлено, что помещение перекрыто культурным слоем, в котором обнаружены фрагменты поливных чаш, датируемых концом XV – началом XVI в. Место расположения спасательных раскопок и полученные при этих исследованиях материалы позволяют связывать данную часть городища Шахрухия с эпохой Тимуридов. Это позволило Ю. Ф. Бурякову датировать помещение, в котором был найден доспех и шлем, XV в. ( Буряков , 2002. С. 51–52).

Позднее доспех был передан в Национальный музей истории Узбекистана. В 2019 г. сотрудники Бактрийского отряда Среднеазиатской археологической экспедиции ИА РАН визуально обследовали место находки. Кроме того, провели изучение доспеха из городища Шахрухия и сопутствующего ему шлема (Двуреченский и др., 2020. С. 327–334).

Музейными сотрудниками доспех экспонировался и, следовательно, был разложен в виде пластинчатой рубахи с широкими рукавами. Рубаха перекрывала корпус воина от обреза ворота до верхней половины бедер. Для того, чтобы проверить данную интерпретацию кроя доспеха, мы извлекли все пластины из витрины, произвели деконструкцию разложенного доспеха с последующей фиксацией всех спаянных ржавчиной кусков и отдельных пластин. Были выявлены один крупный монолит и 4 отдельных куска, не потерявших форму сборки доспеха. Всего насчитывается 105 пластин.

Имеющиеся пластины можно разделить на две большие группы:

-

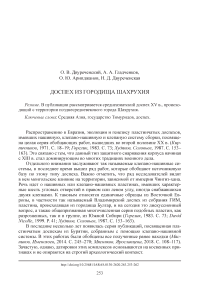

1. Пластины размером примерно 6 × 8 см с двумя заклепками по одному краю, расположенными вертикально, и группой из шести отверстий, расположенных в одном из углов в два ряда (рис. 1). Расположение заклепок и расположение группы из шести отверстий не коррелируют между собой, т. е. прямой зависимости во взаиморасположении нет (рис. 3).

-

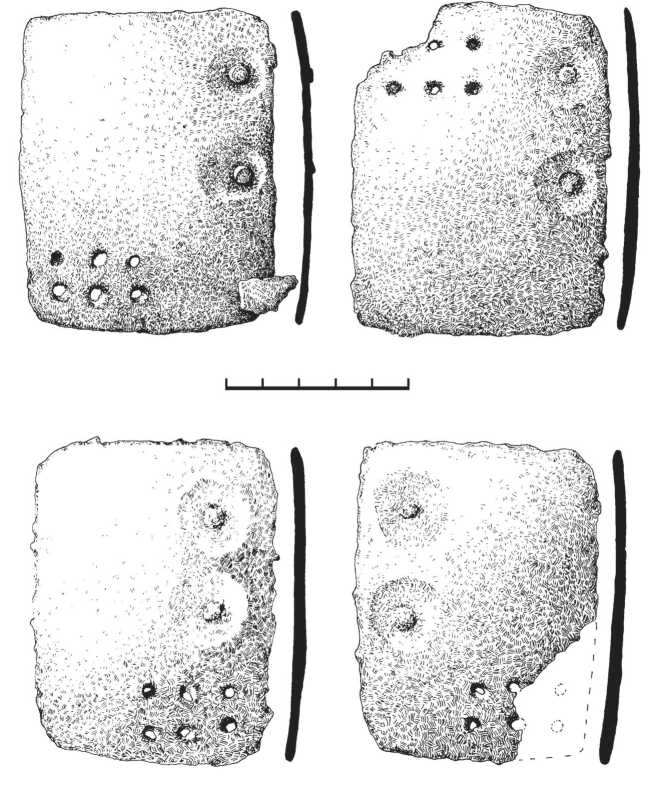

2. Пластины размером примерно 7 × 10 см с двумя заклепками по одному краю, расположенными вертикально (рис. 2).

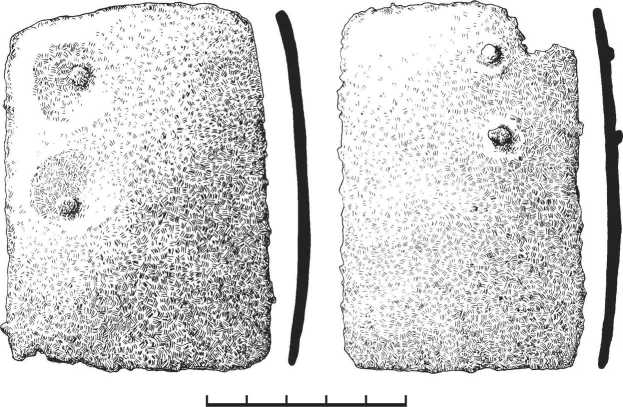

Самый крупный фрагмент насчитывал свыше 40 пластин (рис. 4), именно он и позволил понять конструкцию сборки. Он был представлен пластинами двух типов. Первый тип – прямоугольные, размером 8 × 6,5 см с шестью отверстиями в правом или левом верхнем углу. Все пластины, помимо отверстий, имели в правом или левом верхнем углу по две клепки по длинной оси. Оформление клепок читалось в виде светло-коричневых уплощенных участков диаметром 1–1,5 см. Шляпки заклепок были повсеместно утрачены. Лишь на одной пластине фиксировалась клепка в виде миниатюрной розетки. Ни на одной из пластин этого типа не было зафиксировано дополнительных элементов в виде крепления пряжек, самих пряжек, предполагавших ременное крепление элементов доспеха.

Второй тип пластин, выявленных в наиболее крупном монолите – это экземпляры вытянуто-прямоугольной формы, высотой 8 см и шириной 2,5–3 см. Они фиксировались только в одном месте в виде ряда из двух пластин, надставленных друг над другом по вертикали. Все они имели по две клепки аналогичных размерных характеристик, расположенные у края правой стороны и не имели характерных двух рядов отверстий.

Практически сразу, при знакомстве с сохранившимися фрагментами доспеха, стало понятно – пластины с шестью отверстиями были использованы повторно, без учета предыдущей схемы набора.

Сохранившиеся несколько фрагментов из двух и более спекшихся пластин отчетливо показывают, что края пластин с отверстиями обращены друг к другу и, соответственно, не могли быть использованы в единой схеме набора (рис. 3; 4).

Таким образом, мы имеем дело с примером повторного использования: более старый доспех, пластины которого скреплены нашивным способом, был полностью разобран, в пластинах проделаны парные отверстия, и через них пластины были наклепаны на несущую основу.

Рис. 1. Наиболее массовые типы пластин доспеха из Шахрухии, XV в. Собрание НМИУ г. Ташкента. Рисунок

Благодаря крупному спекшемуся фрагменту доспеха (рис. 4) удалось определить принципиальную конструкцию набора пластин.

Поскольку не было возможности фактически развернуть этот крупный фрагмент, была построена его принципиальная физическая модель. Благодаря этому удалось получить представление о способе набора пластин в этом крупном фрагменте доспеха, а также определить его функциональное назначение. По нашему мнению, этот большой фрагмент – спинная часть доспеха.

Отличительной чертой и большой удачей было то, что на этом фрагменте сохранились две длинные и узкие пластины (рис. 4; 5), идентифицированные нами как центральные, хребтовые пластины.

Рис. 2. Второй тип пластин доспеха из Шахрухии, XV в. Собрание НМИУ г. Ташкента. Рисунок

Рис. 3. Наиболее массовые типы пластин доспеха из Шахрухии, XV в. Собрание НМИУ г. Ташкента. Фото

......

Рис. 4. Пластинчато-клепаный доспех («Куяк») из Шахрухии, XV в. Собрание НМИУ г. Ташкента (фрагмент спинной части доспеха)

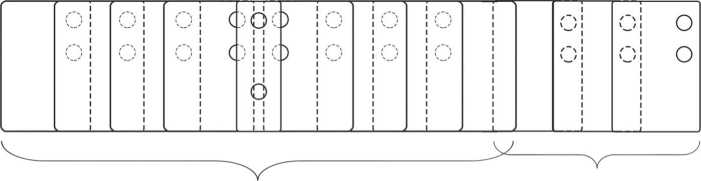

По результатам обследования наспинной части доспеха нам удалось выяснить способ набора пластин. С двух боков ряды пластин шли от краев к центру по направлению друг к другу. В центре ряды пластин практически смыкались, а небольшой зазор в месте стыка рядов, направленных друг к другу, перекрывался узкими хребтовыми пластинами (рис. 6).

Конструкция левой и правой передних пол восстановлена по двум фрагментам, идентифицированным как проймы.

Также с использованием физической модели было установлено, что на полах пластины набирались от вертикального края полы к бокам (рис. 6).

Вероятно, более крупные (скорее всего, и более толстые) пластины, не имевшие двух рядов отверстий, сделанные специально для этого доспеха, располагались на груди (рис. 2).

Анализируя способ набора пластин на несущую основу, нельзя не обратить внимание на крайне примитивный способ крепления пластин – только по одной вертикальной стороне, без фиксации верхнего края. Такой набор пластин не мог быть удобным в носке, т. к. пластины верхнего ряда могли проскальзывать под

Рис. 5. Фрагмент спинной части доспеха из Шахрухии, XV в. Собрание НМИУ г. Ташкента. Фото пластины нижнего ряда. Это усложняло и надевание доспеха, и его функционирование. Для того, чтобы минимизировать возникающие сложности, несущая основа должна была быть достаточно плотной, снижающей подвижность пластин между собой.

Наиболее близкой аналогией доспеху из городища Шахрухия является доспех из Хакасии, составленный из подобных пластин по реконструкции М. В. Горелика ( Горелик , 1983. С. 73. Рис. 15: 14 ). Но аналогия была недостаточной, так как она реконструировала только корпус доспеха, а в рассматриваемом образце

фрагмент сборки фрагмент боковой спинной части спинной части

Рис. 6. Принципиальная схема сборки спинной и боковой частей доспеха из Шахрухии. Рисунок из Шахрухии еще оставалась значительная часть разрозненных пластин, имевших тот же принцип клепаного крепления с левой или с правой стороны. Мы предположили, что перед нами наборные лопасти либо набедренников, либо рукавов. Предполагая кавалерийский характер данного доспеха на основе приведенных ниже аналогий, мы остановились на гипотетической версии, что перед нами наборные лопасти набедренников.

Мы предполагаем, что это был так называемый хатангу дегель или, возможно, худесуту хуяг, стеганный на вате халат, возможно, с кожаной подосновой. Так как на сегодняшний день до доспеха из Шахрухии не было обнаружено образцов достаточной сохранности, то реконструкция этих доспехов была только предположительной. Учитывая вывод сибирских исследователей, которые рассматривали этот тип пластин и их эволюцию, о повторном использовании пластин с клепано-нашивной системой в Южной Сибири можно говорить в форме предварительного подтверждения, что доспех из Шахрухии наиболее ярко иллюстрирует данную тенденцию ( Петренко , 2003. С. 59–65).

Эволюция подобных доспехов в современной историографии определяется следующим образом. В XI–XIII вв. доминировали нашивные пластинчатые доспехи, собранные из пластин с шестью угловыми отверстиями. Затем эти доспехи вторично использовались, но уже монтировались с помощью клепок, и система отверстий не учитывалась. Датируются эти доспехи XIV–XV вв. Позднее распространяются только клепаные доспехи, которые были покрыты органическими материалами ( Мясников, Ярославцева , 2018. С. 108–117).

Подводя итог, можно отметить, что обозначенный тип клепаных доспехов хорошо известен по материалам Южной Сибири, Минусинской котловины ( Худяков, Соловьев , 1987. С. 153–163). Все доспехи подобного типа, происходящие из Центральной Азии и Восточной Европы, имеют неоднозначную историю происхождения ( David Nicolle , 1999. P. 41; Горелик , 1983. С. 73. Рис. 15: 14 ). Наиболее ранний доспех этого типа, сопровождающийся ясным археологическим контекстом, происходит из городища Шахрухия и датируется второй половиной XV в., поэтому представляет собой особую научную значимость.

Список литературы Доспех из городища Шахрухия

- Буряков Ю. Ф., 2002 г. Бенакет-Шахрухия, раскопки 2001 г. // Археологические исследования в Узбекистане. 2001 г. Ташкент. С. 50–53.

- Горелик М. В., 1983. Монголо-татарское оборонительное вооружение второй половины XIV – начала XV вв. // Куликовская битва в истории культуры нашей Родины. М. С. 244–269.

- Двуреченский О. В., Гладченков А. А., Арипджанов О. Ю., 2020. Шлем из городища Шахрухия // КСИА. Вып. 259. С. 327–334.

- Кирпичников А. Н., 1971. Древнерусское оружие. Вып. 3 // САИ. Серия: Е1–36. Л.: Наука. 126 с.

- Мясников В. Ю., Именохоев Н. В., 2014. Набор панцирных пластин из окрестностей с. Дунда-Киреть Бичурского района Республики Бурятия // Военная археология. Вып. 3. С. 245–270.

- Мясников B. Ю., Ярославцева Л. Г., 2018. Средневековые панцирные пластины из Иволгинского района Республики Бурятия // Военная археология. Вып. 4. C. 108–117.

- Петренко А. Л., 2003. Переоформление предметов вооружения на Среднем Енисее в позднем средневековье: по материалам Минусинского и Абаканского музеев // Археология Южной Сибири и Центральной Азии позднего средневековья. Новосибирск. С. 59–65.

- Худяков Ю. С., Соловьев А. И., 1987. Из истории защитного доспеха в Северной и Центральной Азии // Военное дело древнего населения Северной Азии. Новосибирск. С. 135–163.

- David Nicolle., 1999. Armies of Medieval Russia 750–1250 (Men-at-arms 333) Publisher: Os Publishing. P. 1–48.