Достоевские в даровом (по материалам рукописного отдела Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля)

Автор: Варенцова Евгения Михайловна

Журнал: Неизвестный Достоевский @unknown-dostoevsky

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

Документальных свидетельств о детстве и отрочестве Федора Михайловича Достоевского крайне мало. Но, кроме «прямых» свидетельств, существуют и так называемые «косвенные», в которых страницы биографии Достоевского или события, связанные с жизнью семьи писателя, зафиксированы опосредованно. Таковыми источниками в первую очередь являются разного рода официальные бумаги, относящиеся к имущественно-хозяйственной сфере. В составе рукописного фонда Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля хранятся обыскные книги церкви Сошествия Святого Духа на апостолов в селе Моногарове, анализ которых в данной статье позволил внести новые детали к биографии семьи Достоевских, дополнить несколькими неизвестными датами «Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского». В статье дается археографическое описание этих документов. Особое внимание уделено автографам Марии Федоровны, Михаила Андреевича и Михаила Михайловича Достоевских 1830-х - 1850-х гг.

Детство достоевского, м. ф. достоевская, м. а. достоевский, м. м. достоевский, в. м. иванова, обыскные книги, даровое, моногарово

Короткий адрес: https://sciup.org/147226008

IDR: 147226008 | УДК: 821.161.1+930.253 | DOI: 10.15393/j10.art.2019.4121

Текст научной статьи Достоевские в даровом (по материалам рукописного отдела Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля)

для бедных, переписка Михаила Андреевича и Марии Федоровны Достоевских, несколько писем Ф. М. Достоевского к родителям. Основным источником наших знаний о детстве писателя являются воспоминания его младшего брата Андрея, а также рассыпанные по страницам художественных произведений и эпистолярия Достоевского фрагменты воспоминаний. Однако, кроме «прямых» свидетельств, существуют и так называемые «косвенные», в которых страницы биографии Достоевского или события, связанные с жизнью семьи писателя, зафиксированы опосредованно. Таковыми источниками в первую очередь являются разного рода официальные бумаги, относящиеся к имущественно-хозяйственной сфере.

В составе рукописного фонда Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля (второе название Государственного литературного музея — ГЛМ) хранятся обыскные книги церкви Сошествия Святого Духа на апостолов села Моногарова. Их анализ позволит дополнить биографию семьи Достоевских новыми событиями и датами.

Перед тем как перейти к обзору обыскных книг, приведем отрывок из воспоминаний В. С. Нечаевой об истории основания первого музея Ф. М. Достоевского: «…я предполагала использовать время для лучшего знакомства с Даровым, Черемошней и окружающей местностью. Прежде всего я направилась в соседнее Моногарово, бывшее имение Хотяинцевых, в котором хорошо сохранилась церковь конца XVIII в. Ее посещали Достоевские и их крестьяне, около нее был похоронен М. А. Достоевский. Церковь стояла открытая, пустая и явно никем не охранялась. Я обратила внимание на старинные бумаги, разбросанные при входе, пошла по их следам и увидела в полутемной сырой комнате церковный архив, из которого без разбора вырывали бумагу. Как архивист, я “прилипла” к этим полкам и здесь провела весь день, забыв обо всем остальном. Я очень скоро поняла огромное значение, которое могут иметь хранившиеся здесь “клировые ведомости”, книги “брачных обысков” и другие документы» [Нечаева, 1985: 293]. Ради спасения церковных документов В. С. Нечаева отправилась в сельсовет, где получила разрешение на вывоз материалов в фонд Музея Ф. М. Достоевского в Москве, и ее даже «снабдили хорошим мешком, в который можно было уложить десяток толстых томов церковных ведомостей за интересовавшие» ее годы пребывания Достоевских в Даровом.

К сожалению, из этого «хорошего мешка» в рукописный отдел ГЛМ попали лишь три обыскных книги и одна ведомость за 1835 г. с записями о людях, прошедших исповедь и причастие. Данные о дворовых и крестьянах, принадлежавших Достоевским, из этой книги-ведомости В. С. Нечаева опубликовала в книге «В семье и усадьбе Достоевских» в 1939 г. [Нечаева, 1939: 128– 131]. Вернувшись из командировки, Вера Степановна сразу же поместила обыскные книги и ведомость в экспозицию недавно созданного ею (в 1928 г.) Музея Ф. М. Достоевского, тогда самостоятельного учреждения. Документы получили инвентарные номера музея (№№ 44, 57–59), и это спасло их от перемещения в другие архивохранилища.

Первая по времени обыскная книга относится к 1807–1832 гг.1 Она в темном мягком переплете с холщовым корешком, прошнурована и имеет большую сургучную печать, заверяющую запись о том, что всего «в сей книге номерованных сто тридцать шесть листов». Это листы голубой бумаги русского производства 1805 г. с филигранью “Pro Patria” со львом.

На первой странице книги имеется длинное заглавие: « Книга, данная изъ Тульской Духовной Консисторiи, Каширской округи села Моногарова церкви Сошествiя Святаго Духа священно и церковнослужителямъ, для вписыванiя имѣющимъ вступить въ браци приходскихъ людей обысковъ по данной формѣ ».

Обыск брачный — это «свидетельство о неродстве, и записка об этом в церковной книге»2. Согласно статье в словаре Брокгауза и Ефрона, «обыск церковный — письменный акт, составляемый причтом церкви пред венчанием каждого брака и удостоверяющий наличность условий, требуемых законом для совершения брака. <…> Этот акт, установленный в 1765 году (нынешняя его форма составлена в 1837) подписывается женихом и невестою, двумя или тремя поручителями (и причтом церкви с 1837)»3.

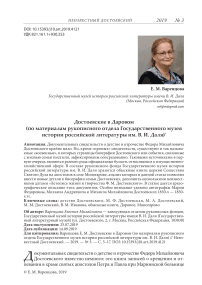

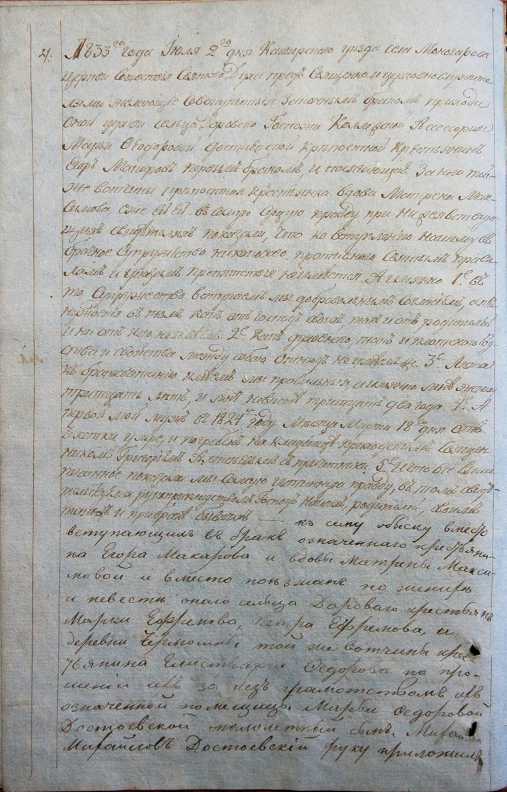

Илл. 1. Фрагмент рукописи . Ф. 81. Оп. 1. Ед. хр. 128. Л. 130.

В этой первой по времени обыскной книге нам интересна всего одна запись. Она находится на последнем, 136 листе, под № 5 за 1832 г. Это первое упоминание членов семьи Достоевских в качестве владельцев сельца Даровое.

В предыдущей записи, сделанной почти годом ранее, 17 мая 1831 г. (л. 130 об.), деревня Даровая принадлежала господину Павлу Петровичу Хотяинцеву. 24 июля 1832 г. деревня Даровая обозначена как сельцо, уже с другим хозяином. Для того чтобы иметь представление о записях в «Обыскных книгах», приведем первую запись полностью (см. илл. 1 ):

« 1832го года iюля 24 дня. Каширскаго уѣзда, села Манагарова, церкви Сошествiа Святаго духа, предъ священно и церковнослужителами, желающiе совокупиться законнымъ бракомъ, приходу Оной церкви, сельца Доровои Господина, Каллежскаго ассессора, Михаила Андреевича Достаевскаго, крепостнои крестьянинъ, Ильа Васильевъ, первымъ бракомъ, и посягающая за него, тогожъ сельца и господина, крепостная крестьанская дѣвка, Елена Ѳеодулова. Еже ей ей въ самую сущую правду при ниже явствующихъ свидѣтеляхъ, показали, что ко вступленiю нашему, въ брачное супружество, никаковаго противнаго святымъ правиламъ, и Указамъ препятьствiя не имѣется. А имянно 1е, въ то супружество, въступаемъ мы, добровольнымъ согласиемъ, а принужденia въ томъ, какъ отъ господъ своихъ, такъ и отъ родителей сво-ихъ, и ни отъ кого не имѣемъ, 2е, Какъ духовнаго, такъ и плотскаго родства и свойства, между собою отънюдь не имѣемъ же, 3е, Лѣта къ бракосочетанiю имѣемъ мы правильныя, а <и>мянно мнѣ жениху асьмнатцать лѣтъ, и мнѣ невѣсте семьнатцать лѣтъ, 4е, и что все вышеписанное, показали мы самую истинную правду. Въ томъ свидѣтельствуемся, рукоприкладствомъ Господъ нашихъ, родителей своимъ, такожъ и при бракѣ бывшихъ » .

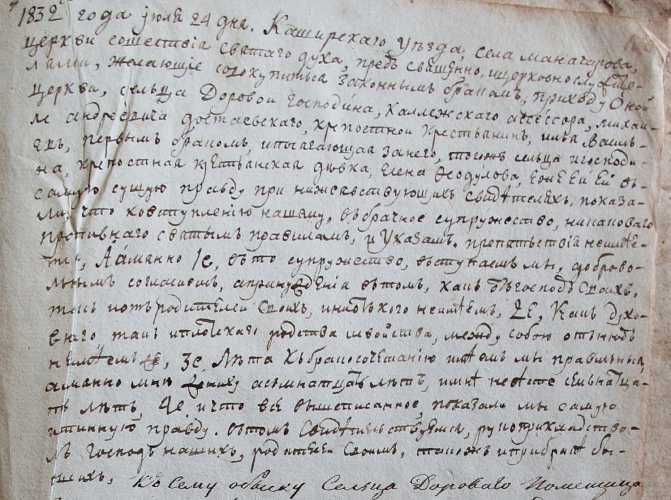

Ниже следуют записи поручителей. Первая написана четким красивым почерком и занимает всего три строки: « Къ Сему обыску Сельца Дороваго Помещица Коллежская Ассессорша Марiя Федорова дочь Достоевская руку приложила »4. Это первый из двух имеющихся в обыскных книгах автограф Марии Федоровны.

Илл. 2. Автограф М. Ф. Достоевской. Ф. 81. Оп. 1. Ед. хр. 128. Л. 130.

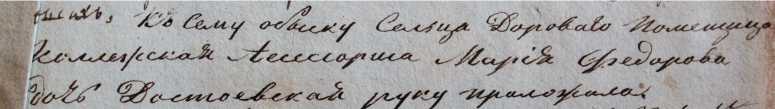

Запись второго поручителя расположена ниже и занимает 16 строк, сделана с многочисленными ошибками, слева от нее — чернильное пятно от печати на обороте листа: «Ксиму обыска въ места жиниха и невесты и по женихе поручителей той же вотчины и тойже госпожи крѣпостныхъ ея крестьянъ, Савина Макарова Илие Лаврентьева Никиты Иванова по невѣсте села Моногарова Господина Павла Петровича Хотяинцова крестьянинъ Феодора Иванова и той же госпожи Дастаевской крестьянъ Петра Савинова и Феодота Иванова и по ихъ личному прошенiю той же Госпожи дворовой человекъ Григорий Васильевъ руку приложилъ»5 (эта запись воспроизведена в книге В. С. Нечаевой «В семье и усадьбе Достоевских» в виде иллюстрации на вклейке после 112 страницы. — Cм. илл. 3).

Илл. 3. Автограф Григория Васильева. Ф. 81. Оп. 1. Ед. хр. 128. Л. 130.

Григорий Васильев подписывается как дворовый человек Марии Федоровны Достоевской, таковым же он числится и по церковной ведомости 1835 г. Он не принадлежал к коренным жителям Дарового и был привезен из Москвы. В обиходе же он исполнял должность приказчика семьи Достоевских [Нечаева, 1939: 155] и имел полное доверие от своих хозяев. Он представлен на страницах романа «Братья Карамазовы» в образе слуги Федора Павловича Карамазова, которому автор дал то же имя — Григорий Васильев. Упоминается он как персонаж и в «Дневнике писателя» за 1876 г. в рассказе о пожаре деревни:

« Вдруг отворилась дверь, и на пороге показался наш дворовый человек, Григорий Васильев, сейчас только из деревни прибывший. В отсутствие господ ему даже поручалось управление деревней, и вот вдруг вместо “ управляющего ” , всегда одетого в немецкий сюртук и имевшего солидный вид, явился человек в старом зипунишке и в лаптях. Из деревни пришел пешком, а войдя, стал в комнате, не говоря ни слова.

— Что это? — крикнул отец в испуге. — Посмотрите, что это?

— Вотчина сгорела-с! — пробасил Григорий Васильев» [Достоевский: 112]6.

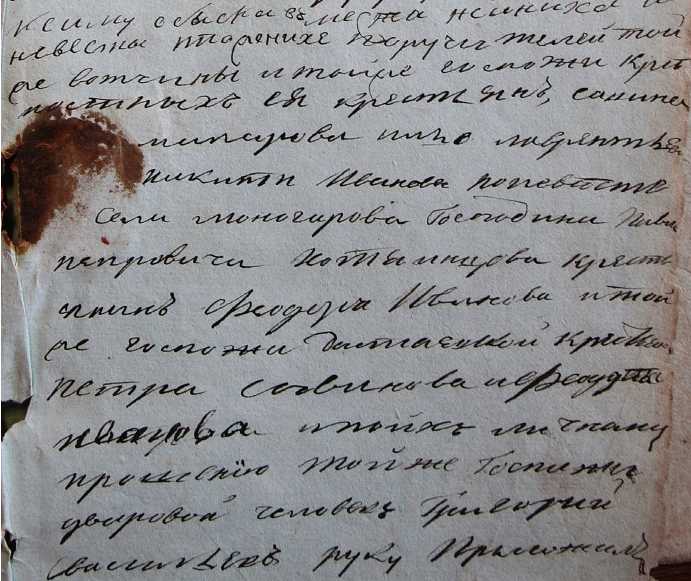

Илл. 4. Ф. 81. Оп. 1. Ед. хр. 130. Л. 4 об.

Вторая обыскная книга в собрании ГЛМ датируется с 26 сентября 1832 г. (продолжение предыдущей) по 11 ноября 1838 г. включительно7. Она утратила переплет и шнуровку. Заверительная запись о количестве листов отсутствует. Всего в книге 34 листа голубого цвета бумаги Московской округи Копинской фабрики Елизаветы Баташевой.

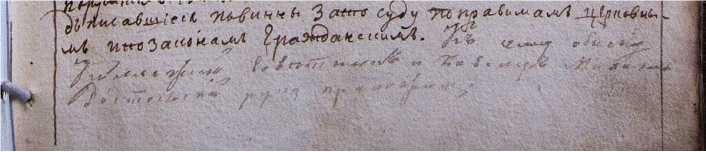

На обороте листа 4 в книге имеется запись под № 4 от 2 июля 1833 г.: «… желающiе совокупиться законнымъ бракомъ прихода оной церкви сельца

Дороваго Госпожи Коллежской Ассессорши Марьи Ѳеодоровой Достаевской крѣпостной крестьянинъ Егоръ Макаровъ первымъ бракомъ, и посягающая за него тойже вотчины крѣпостная крестьянка вдова Матрена Максимова …». Далее следует типовой текст о добровольном вступлении в брак, об отсутствии родства между молодоженами, об их возрасте и об истинности их показаний.

Затем идет запись поручителя: « Къ сему обыску вместо вступающихъ въ бракъ означеннаго крестьянина Егора Макарова и вдовы Матрены Максимовой и вместо поѣзжанъ по женихѣ и невестѣ онаго сельца Дароваго крестьянъ Марка Ефремова, Петра Ефремова, и деревни Чермошны той же вотчины крестьянина Елистрата Ѳедорова по прошенiи ихъ за безъ грамотствомъ ихъ означенной помещицы Марьи Ѳедоровой Достоевской малолетный сынъ Михаилъ Михайловъ Достоевскiй руку приложилъ » (выделено мной. — Е. В. )8. Это первый автограф почти 13-летнего Михаила Михайловича на страницах обыскных книг и первое упоминание деревни Чермошни (см. илл. 4 ).

«Малолетний сын» М. М. Достоевский засвидетельствовал, но уже вместе с матерью обыскную запись от « 1834 года мая 21 дня » за № 2: « сельца Чермошной Господина Надворнаго Совѣтника и Кавалера Михаила Андрѣевича, сына Достоевскаго » крепостного крестьянина Федора Федорова с девицей Анисьей Автамоновой « изъ села Касяева Госпожи дѣвицы Екатерины Ларионовой, дочери Философова » в старой орфографии. Сначала стоит подпись « Надворная Советница Марiя Федорова дочь Достоевская ». Это второй и, к сожалению, последний автограф матери Ф. М. Достоевского. Далее с новой строки расположился автограф ее сына: « Къ сему обыску вмѣсто поручителей по женихѣ сельца Черемошны оной же вотчины крестьянъ Алексѣя Феодорова, Михаила Леонтiева, сельца Дароваго крестьянина Семена Иванова, по невѣстѣ сельца Черемошны 9 крестьянъ Митрофана Григорьева, Егора Сергѣева, деревни Любиловки Господина Груздева крестьянина Ивана Петрова по незнанiю грамоты Господина Надворнaго Совѣтника Михаила Андрѣевича Достоевскaго малолѣтный сынъ Михаилъ Михайловъ Достоевской подписался »10. В отличие от первой приведенной записи «малолетний сын» теперь представляется как сын отца — Михаила Андреевича, а не матери, как в прошлом году (2 июля 1833 г.). Вместо традиционного «руку приложил» впервые стоит светское «подписался».

Следует обратить особое внимание на эти автографы Марии Федоровны и ее малолетнего сына Михаила Михайловича. Зная сложившиеся в семье отношения и принимая в расчет обычаи жизни барской усадьбы, можно с полной уверенностью утверждать, что свидетелем этих свадебных церемоний был и малолетний Федор Михайлович Достоевский. В это время ему 11–13 лет. Это возраст активного восприятия мира, знакомства с правилами и обычаями социальной жизни. Среди летних впечатлений мальчика Достоевского не только игры с братьями и крестьянскими детьми в «дикарей», не только чтение исторических романов Вальтера Скотта, наблюдения за трудовой жизнью сельских жителей, регулярные походы с матушкой в церковь, но и, как видим из записей в обыскных книгах, свадебные торжества и обряды — волнующая тайна взросления и освоения новых социальных ролей.

Даты 24 июля 1832 г., 2 июля 1833 г. и 21 мая 1834 г., не включенные в «Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского», должны быть учтены в дальнейших исследованиях биографии писателя и его родственников.

Во второй обыскной книге есть записи о крестьянах, принадлежавших семье Достоевских, но уже без личных подписей господ: одна 1833 г. — от 29 октября (л. 9); пять от 1836 г. — от 19 (две) и 23 января (л. 18 об. — 19 об.), от 2 октября (л. 22) и 8 ноября (л. 23); три записи 1838 г. — от 4 февраля (л. 24 об.), 23 мая (л. 26) и 6 ноября (л. 32).

Из них наиболее интересными представляются записи от 19 января 1836 г. Вступающие в брак крестьяне (и жених, и невеста) из сельца Чермошны и сельца Дарового принадлежат, согласно тексту, « господину надворному совѣтнику и кавалеру Михаилу Андрѣевичу сыну Достоевскому ». Поручителями за них были « по женихѣ тогожъ сельца Доровой и господина Достаевскаго крепостные крестьяне Илья Лаврентьевъ и сельца Чермошной крестьяне Егоръ Серьгѣевъ и Василей Никитинъ; по нѣвѣсте, сельца же Доровой господина маiора Павла Петровича Хотяинцова крестьяне Петръ Васильевъ и Денисъ Макаровъ » (л. 18 об.). Указаны два владельца. Согласно соседней записи (л. 19) от того же числа, «молодые» из Дарового и Чермошны принадлежат тому же Михаилу Андреевичу Достоевскому. Однако заверительная запись свидетельствует: «… сельца Доровой Господина надворнаго совѣтника Михаила Андрѣевича Достаевскаго крестьяне Симѣонъ Ивановъ и Никита Ивановъ. По нѣвѣсте, сельца Чермошны тогожъ господина Достаевскаго крестьянинъ Ефимъ Максимовъ, и сельца Доровой Господина Хотяйнцова крестьянинъ Никифоръ Васильевъ ». В этой записи снова указаны два владельца крестьян, проживающих в Даровом: прежний (П. П. Хотяинцев) и нынешний (М. А. Достоевский). Следовательно, по каким-то причинам часть своих крепостных П. П. Хотяинцев не продал, а оставил за собой. Дворы этих крестьян находились на территории имения Достоевских. Эта чересполосица была очень неудобна, и Достоевские подали иск в Каширский суд о выселении дворов Хотяинцева с их земли. Так началась долгая тяжба между соседями. Однако это не мешало им оказывать взаимные дружеские услуги. Например, двое грамотных дворовых людей из села Дарового и села Моногарова, принадлежавших Хотяинцеву, — Никифор Васильев и Алексей Сергеев, наряду с вышеупомянутым дворовым Достоевских Григорием Васильевым, подписывали («за неумением грамоты» у крестьян) обыскные записи в отсутствие членов семьи Достоевских.

Третья обыскная книга церкви Сошествия Св. Духа села Моногарова, хранящаяся в ГЛМ, датируется 1838–1855 гг.11 Она в твердом картонном переплете, оклеенном коричневой «мраморной» бумагой. Корешок утрачен. На верхней крышке переплета бумажная красная наклейка с узором по краям, на которой написано: «Книга обыскная с 1838 года». В связи с реформами императора Николая I, вводится обыскная книга нового образца12. Появляется в начале книги печатная статья «Форма обыска брачнаго», где вместо имевшихся прежде четырех пунктов теперь требуется заполнять десять, да еще и с подпунктами. Отпечатаны и «Примечания», где указываются необходимые документы (в том числе аттестат о службе жениха, официальное извещение «о летах» и другие). Ранее этого не требовалось. Язык документа утратил церковно-славянскую традицию, стал современным. Изменилась и форма записей на казенно-бюрократическую.

Эта перемена стиля документов чувствуется в первой же записи на л. 1 третьей обыскной книги: « 1839го года Апрѣля 2 Дня по указу Его импера-торскаго величества, Каширскаго уѣзда села Манагарова Святодуховской церкви священно-церковно служители производили обыскъ о желающихъ въступить въ бракъ, и оказалось слѣдующее. 1) женихъ сельца Доровáго (с ударением на а. — Е. В .) Господина Коллежскаго совѣтника Михаила Андрѣевича Достаевскаго крѣпостной крестьянской сынъ Петръ Сидоровъ , чухнинъ, православнаго вѣроисповѣданiя, жительствуетъ означеннаго сельца Доровой въ приходѣ сей церкви. 2) невѣста сельца Чермошной, тогожъ господина Достаевскаго крѣпостная крестьянская дочь Марина Ефимова, православнаго вѣроисповѣданiя… ». И так далее. Появились и новые требования, в том числе обязательным стало письменное разрешение владельца крепостных на их брак. Заканчивается запись, ставшая вдвое длиннее, предостережением подписавшимся поручителям об ответственности за ложные показания перед судом церковным и гражданским. После этого следует подпись владельца будущих молодоженов. В данном случае очень лаконичная, но для нас очень важная: « Къ сему обыску Коллежской Совѣтникъ и Кавалеръ Михаилъ Достоевскiй руку приложилъ ».

Илл. 5. Ф. 81. Оп. 1. Ед. хр. 131. Л. 1.

Вероятно, Михаил Андреевич в это время (2 апреля 1839 г.) жил в Даровом или специально приехал в связи с грозными новыми правилами о необходимости письменного разрешения на брак принадлежавших ему крестьян, но это единственный его автограф в обыскных книгах13. Далее в брачной записи поименованы крестьяне-свидетели, за которых «руку приложил» уже известный нам « Г-на Маiора Павла Петровича Хотяинцова служитель Алѣксей Сергѣевъ ». В самом конце стоят подписи священника, дьякона, дьячка и пономаря (что требовалось по новым правилам).

Следующая обыскная запись о крепостных Михаила Андреевича Достоевского появилась 6 ноября 1839 г.14, т. е. после его смерти. Засвидетельствовал ее « покойнаго господина Достоевскаго чилавекъ Григорiй Васильевъ ».

Согласно брачным записям от 13 апреля, 1 и 8 октября 1841 г. крепостные крестьяне сельца Чермошны и сельца Дарового принадлежат все тому же покойному господину коллежскому советнику и кавалеру Михаилу Андреевичу Достоевскому15.

Изменения появляются 2 ноября 1841 г.16 Впервые упоминается как владелец уже взрослый Михаил Михайлович. « Женихъ сельца Чермошной Господина подпорудчика Михаила Михайлова Достоевскаго крепосной крестья-нинъ Ларiонъ Васильевъ <…>, нивѣста сельца Дороваго господина Достаев-скаго крепосная крестьянская дочь Лизовета Савинова… ». Поручителем от лица новобрачных и поезжан выступает все тот же дворовый человек сельца Дарового Григорий Васильев.

Тот же владелец значится и в записи от 26 апреля следующего 1842 г.: « … женихъ сельца Черемошны Господина Подпоручика Михаила Михайловича Достаевскаго крѣпостной крестьянской сынъ Василiй Михайловъ <…> невѣста съ тогожъ уѣзда сельца Дороваго означеннаго Господина Достаев-скаго крѣпостная крестьянская дочь Наталья Сѣмеонова… ». Вначале свидетельствует уже знакомый служитель господина Павла Петровича Хотяинцева Алексей Сергеев из села Моногарова. Далее следует по-своему интересная запись малоразборчивым почерком: « Къ сему обыску вмѣсто воченнаго Старосты сельца Дороваго Г<оспод> Достоевскихъ крисянина < так! > Савина Макарова, имѣющаго доверие отъ Госпотъ своихъ о позволѣнiи въ ступить въ законный бракъ выше писанаго сельца Чермошны кресьян-скаго сына Василья Михайлова… » по просьбе венчающихся и поезжан « из-ключеный ученикъ села Моногарова дячка Степана Васильева сынъ Петръ Покровский руку приложилъ »17. В данной записи интересно и упоминание старосты села Дарового Савина Макарова, которое более в наших обыскных книгах не встречается.

Запись следующего брачного обыска, состоявшегося пять месяцев спустя, — 2 октября 1842 г. (за № 16)18, — в отличие от апрельской, возвращает нас к прежней формулировке «покойного господина коллежского советника (без кавалера. — Е. В .) Михаила Андреева Достоевского»: «… женихъ сельца Доровой покойнаго Господина Коллежскаго совѣтника Михаила Андрѣева Достаевскаго крепостной крестьянской сынъ Иванъ Сидоровъ <…>. Невѣста тогожъ господина сельца Чермошной… ». Подписывается от лица свидетелей по личному прошению их снова Петр Покровский: «… села Моногарова вмѣстнаго дьячка Стефана Васильева сынъ Венёвскаго уезнаго училища исключеныной учиникъ ».

Далее указания на владельца крестьян Дарового и Чермошны сводятся к формулировке: «покойный господин Михаил Андреевич Достоевский» — уже без указания званий, вплоть до 2 мая 1847 г. (л. 50 об.), когда формулировка сокращается: «Господина Достоевского». В записи от 3 ноября 1846 г. (л. 52) появляется множественное число: «Г<оспод> Достоевских». В последующих записях указания на владельцев беспорядочно чередуются: множественное число «Господ Достоевских» — 29 октября (л. 62 об.) и 14 ноября 1848 г. (л. 63), безликое «Господина Достоевского» — 10 апреля 1849 г. (л. 64), «покойного Господина Достоевского» — 12 мая (л. 55 об.) и 20 июля 1847 г. (л. 58), а также 17 октября 1848 г. (л. 61 об.); «покойного Надворного советника» — далее, видимо, было оставлено место, куда позднее попытались вписать имя: «Михаила Андревича Досто» (фамилия полностью не поместилась и отчество написано с ошибкой) — запись от 22 января 1850 г. (л. 76).

Интересная запись появляется 3 июля 1850 г. за № 11 (л. 84 об. — 85). Она посвящена свадьбе жениха « деревни Черемошны Г-на Достаевскаго » крепостного и невесты « сельца Даровой тогожъ Г-на Достаевскаго ». Далее размещена запись поручителя: « Къ сему обыску вмѣсто жениха и невѣсты и вмѣсто поручителей по женихѣ: деревни Черемошны крестьянъ: Алексѣя Михайлова и Василiя Максимова; по невѣсте сельца Дароваго вмѣсто крестьянъ Бориса Иванова и Ивана Сидорова за неумѣнiемъ ихъ грамматы Подпоручикъ Достоевскiй руку приложилъ ». Это последний автограф члена семьи Достоевских19.

Еще трижды в обыскных записях сельцо Даровое и деревня Черемошня упоминаются как владения господина или господ Достоевских: 11 сентября 1850 г., 4 ноября 1851 и 13 августа 1852 гг.

-

• 11 сентября 1850 г. (л. 85): « женихъ деревни Черемошны Г-на Доста-

- евскаго», «невѣста тогожъ сельца Господина». Поручительство Александра Степанова.

-

• 4 ноября 1851 г. (л. 92): « женихъ Сельца Доровой Г. Достаевскихъ <…>

невѣста тогожъ сельца и Господъ ». Поручитель — священник Григорий Михеев.

-

• 13 августа 1852 г. (л. 96 об.): « женихъ сельца Черемошны Г-на Достаевскаго

крепостный крестьянскiй сынъ Иванъ Алексѣевъ <…> невѣста сельца Доровой тогожъ Господина крепостная крестьянская дочь Лукерья Феодорова ». Это последняя запись, в которой упоминается фамилия Достоевских.

С 18 января 1853 г. фамилия семьи писателя исчезла из обыскных книг. С этого времени сельцо Даровое (л. 99 об.) и сельцо Черемошна (л. 100) стали принадлежать госпоже Вере Михайловне Ивановой, замужней младшей сестре Ф. М. Достоевского. Сначала она просто именуется как «госпожа Иванова». С 24 июня 1855 г. она значится уже как « госпожа Коллежская Совѣтница Вѣра Михайлова Иванова »20.

Записи от 24 июля 1855 г. — последние в книге о владельцах Дарового и Черемошны за 1838–1855 гг. Следует добавить, что Вера Михайловна

Иванова (урожденная Достоевская, 1829–1896) жила в Даровом до самой своей смерти [Нечаева, 1939: 61].

Установленные нами факты из жизни семьи Достоевских в Даровом открывают новые перспективы в дальнейших исследованиях биографии писателя.

ПРИМЕЧАНИЯ

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 18-012-90018 («Неизвестные и малоизвестные источники биографии Ф. М. Достоевского в собрании Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля»).

-

1 Ф. 81. Оп. 1. Ед. хр. 128.

-

2 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. СПб.; М.: Издание М. О. Вольфа, 1881. Т. 2: И–О. С. 659.

-

3 Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. Том XXIа. СПб., 1897. С. 643.

-

4 Лист с этой записью воспроизведен на с. 113 и дана запись до этого места на с. 155 в вышеуказанной книге публикации В. С. Нечаевой [Нечаева, 1939].

-

5 Ф. 81. Оп. 1. Ед. хр. 128. Л. 136.

-

6 Подробнее об этом пожаре и Г. Васильеве вспоминал А. М. Достоевский [Достоевский А. М.: 61–62].

-

7 Ф. 81. Оп. 1. Ед. хр. 130.

-

8 Подпись второго поручителя отсутствует.

-

9 Чермошня именуется то как сельцо, то как деревня. Само написание варьируется.

-

10 Ф. 81. Оп. 1. Ед. хр. 130. Л. 10.

-

11 Ф. 81. Оп. 1. Ед. хр. 131.

-

12 Видимо, малое число листов (всего 34) в предыдущей обыскной книге 1832–1838 гг. связано с реформами.

-

13 Ф. 81. Оп. 1. Ед. хр. 131. Л. 1.

-

14 Ф. 81. Оп. 1. Ед. хр. 131. Л. 6 об.–7.

-

15 Ф. 81. Оп. 1. Ед. хр. 131. Л. 14 об., 17 об., 18 об.

-

16 Ф. 81. Оп. 1. Ед. хр. 131. Л. 19 об.

-

17 Ф. 81. Оп. 1. Ед. хр. 131. Л. 21.

-

18 Ф. 81. Оп. 1. Ед. хр. 131. Л. 28 об.

-

19 Далее расположены подписи священника, дьякона, дьячка и пономаря церкви села Моногарова.

-

20 Ф. 81. Оп. 1. Ед. хр. 131. Две записи от 24 июня 1855 г. Л. 114 об., 115.

Список литературы Достоевские в даровом (по материалам рукописного отдела Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля)

- Достоевский А. М. Воспоминания. - М.: Аграф, 1999. - 432 с.

- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. - Л.: Наука, 1981. - Т. 22. - 407 с.

- Нечаева В. С. В семье и усадьбе Достоевских: письма М. А. и М. Ф. Достоевских. - М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1939. - 158 с.

- Нечаева В. С. Из воспоминаний об истории основания первого музея Ф. М. Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования. - Л.: Наука, 1985. - Т. 6. - С. 274-295.