Достоевский и Вагнер: биография в переписке

Автор: Сосновская Оксана Александровна

Журнал: Неизвестный Достоевский @unknown-dostoevsky

Статья в выпуске: 2, 2015 года.

Бесплатный доступ

Знакомство Ф. М. Достоевского и Н. П. Вагнера состоялось летом 1875 года. Их дальнейшие взаимоотношения нашли отражение в сохранившейся переписке 1875-1877 гг. Тематика писем касается в основном спиритических сеансов, также имеется несколько писем личного характера. Интерес писателя к Вагнеру был продиктован необычным увлечением последнего - спиритизмом, заинтересовавшим также и Достоевского. Писатель желал лично разобраться в новом увлечении русского общества, активно распространявшемся в 1870-е гг. Из известных семи писем писателя к спириту одно до настоящего времени не было опубликовано в полном объеме, а именно письмо от 7 января 1876 года. Это письмо (наряду с ранее не публиковавшимися письмами Вагнера к жене писателя и письмом Анны Григорьевны к нему) позволяют по-новому взглянуть на характер взаимоотношений Достоевского и известного апологета спиритизма того времени.

Ф. м. достоевский, н. п. вагнер, а. г. достоевская, переписка, биография, спиритизм

Короткий адрес: https://sciup.org/147225877

IDR: 147225877 | DOI: 10.15393/j10.art.2015.2462

Текст научной статьи Достоевский и Вагнер: биография в переписке

Среди корреспондентов Ф. М. Достоевского встречается немало интересных, даже необычных личностей. Одним из таковых был Н. П. Вагнер, известный не только как зоолог и автор «Сказок Кота-Мурлыки», но и как увлеченный спирит. Переписка Достоевского и Вагнера продолжалась с конца 1875 года до конца 1877 года.

Письмо Ф. М. Достоевского к Н. П. Вагнеру от 7 января 1876 года ранее не было опубликовано в полном объеме. Это связано с тем, что оно не хранится в российских государственных архивах, где собрана бóльшая часть автографов писателя, и его точное местонахождение неизвестно. В 30-томном собрании сочинений писателя приводится только начало этого письма (л. 1) — по факсимиле подлинника, помещенному в каталоге аукционного дома «Сотбис» (Sotheby’s) от 25 мая 1983 года. В комментарии к письму в Полном собрании сочинений указывается общий объем его текста (1 ½ страницы) и высказывается неподтвердившееся предположение о том, что в окончании письма Достоевский «спрашивал о предстоящем приезде медиума, выражая желание присутствовать на спиритическом сеансе у Аксакова» ( Д30, 292, 231).

Судьба автографа этого письма Достоевского к Вагнеру до сих пор остается не проясненной до конца. Известно, что оно было выставлено на торги двух крупнейших аукционных домов: «Сотбис» — в 1983 году и «Кристис» (Chriestieʹs) — в 2007 году 1 . Фотокопия письма, помещенная на сайте аукциона «Кристис», позволила осуществить его публикацию в полном объеме. На 2-м листе письма Достоевский благодарит Вагнера за беспокойство о здоровье его детей, болевших в то время скарлатиной, и сообщает, что «дней через 10» сможет возобновить визиты 2 . О тяжелой болезни жены и детей (Феди и Любы), сильно беспокоившей Федора Михайловича и продолжавшейся длительный период (весь декабрь 1875 года и половину января 1876 года), Достоевский сообщает в письмах того времени к В. С. Соло-вьеву 3 , Н. П. Вагнеру 4 и П. А. Исаеву 5 . Карантин, сделавший писателя «в буквальном смысле затворником» [7, 87], вероятно, стал одной из причин, повлиявших на тематику первого (январского) номера нового периодического издания — «Дневника Писателя», почти полностью посвященного детям.

Илл. 1. Здание пражского музея национальной письменности (Památník národního písemnictví) . Фото А. М. Июдина

В архиве пражского музея национальной письменности (Památník národního písemnictví; старое название — Sbornik Národního Muzea v Praze) хранится 7 писем писателя к Н. П. Вагнеру за 1875—1877 годы: 1) от 4 декабря 1875 года; 2) от 21 декабря 1875 года; 3) от 2 января 1876 года; 4) от 7 января 1876 года; 5) от 24 октября 1876 года; 6) от 17 января 1877 года 7) от 26 января 1877 года 6 . Ответные письма Вагнера к Достоевскому находятся в НИОР РГБ (Ф. 93.II.2.2).

Тематика переписки, по большей части, касается спиритических сеансов. В одном из писем Вагнер выражает желание о сотрудничестве Достоевского в научно-художественном иллюстрированном ежемесячнике «Свет», редактором и издателем которого он являлся. Среди сохранившихся писем есть несколько личного и бытового характера (поздравительные, ответные с благодарностью за проявление внимания к здоровью детей, с приглашением «попить чайку»).

Местом знакомства писателя и спирита стала Старая Русса, где у Достоевских был свой дом, а Вагнер с семьей проводил лето 1875 года. Прежде Достоевского, в июне 1875 года, с профессором Вагнером познакомилась жена писателя Анна Григорьевна. Он появился в доме Достоевских во время отсутствия хозяина с рекомендательным письмом от поэта Я. П. Полонского:

Многоуважаемый

Ѳедоръ Михайловичь

Позвольте мнѣ рекомендовать Вамъ, моего друга Николая Петровича Вагнера — профессора зоологiи и автора Сказокъ Кота-Мурлыки — онъ въ первый разъ ѣдетъ съ семействомъ въ Старую Руссу — и конечно бу-детъ нуждаться не въ одномъ помѣщенiи, но и въ знакомствѣ и въ бесѣдѣ съ людьми. Увѣренъ, что вы съ нимъ сойдетесь и его полюбите.

До свиданья

Вамъ преданный

Я. Полонскiй

1875 5 Iюня7

Днем позже Анна Григорьевна встретила Вагнера второй раз и сообщила в письме мужу, находящемуся в Эмсе, свое впечатление о новом знакомом: «На видъ это маленькiй смѣшной человѣчекъ съ женскимъ визгли-вымъ голосомъ, съ огромною соломенною пастушескою шляпою и съ огромнѣйшимъ пледомъ въ рукахъ. <…> По видимому очень простой хотя нѣсколько смѣшной человѣкъ. На другой день я видѣла его въ паркѣ на скамьѣ читающимъ письмо (вѣроятно отъ кого-либо съ того свѣта) и до того погруженнымъ въ чтенiе что никого не видѣлъ (меня тоже не видѣлъ). Затѣмъ вскочилъ и три раза пробѣжалъ взадъ и впередъ по длинной аллеѣ, а затѣмъ пропалъ. Вообще въ этотъ разъ имѣлъ видъ полусумасшедшаго человѣка (какъ и слѣдуетъ спириту)»8.

В середине 70-х годов XIX века в русском обществе происходило массовое распространение спиритизма (спиритуализма). В это время начал действовать кружок спиритов, организованный известными учеными и писателями: А. Н. Аксаковым, А. М. Бутлеровым и Н. П. Вагнером. Именно по их приглашению в Россию стали приезжать популярные западноевропейские медиумы и устраивать спиритические сеансы. На подобных сеансах присутствовал и Достоевский, проявлявший нескрываемый интерес к спиритизму, но в 1876 году заметно охладевший к нему 9 . В «Дневнике Писателя» за 1876 год опубликовано три заметки об этом новом веянии и отношении к нему Достоевского: в январском номере — «Спиритизм. Нечто о чертях. Чрезвычайная хитрость чертей, если только это черти», в мартовском — «Словцо об отчете ученой комиссии о спиритических явлениях» и в апрельском — «Опять только одно словцо о спитиризме».

Интерес к модному веянию середины 70-х годов XIX века не обошел и Анну Григорьевну. Среди писем Вагнера к ней есть письмо с приглашением жены писателя на сеанс к Варваре Ивановне Прибытковой, петербургской «спиритке» и начинающей писательнице, с которой был знаком и Федор Михайлович: « Я уполномоченъ просить Васъ <…> на сеансъ къ В. И. Прибытковой. Вы нѣсколько разъ заявляли1 мнѣ желанiе присутствовать на медiумическомъ сеансѣ. Вотъ Вамъ случай, которымъ совѣтую воспользоваться » 10 . Сведений о посещении Анной Григорьевной «спиритки» нет, но сама Прибыткова в своих «Воспоминаниях о Достоевском» пишет о том, что Федор Михайлович не был против присутствия жены на подобном сеансе 11 .

Достоевский посетил таковой сеанс 13 февраля 1876 года. Более того, в записной тетради 1876 года писатель отмечает, что был на сеансах «у Вагнера 7 раз» ( Д30 , 24, 199). К тому времени у Федора Михайловича уже определилось отрицательное отношение к спиритизму. Возможно, это одна из причин его охлаждения и в отношении к Вагнеру.

Разными были их взгляды не только на спиритизм, но и на семью, детей. В ответном письме Вагнера от 8 января 1876 года есть признание: «Я не люблю дѣтей или, правильнѣе говоря, я боюсь ихъ любить. <…> Каюсь въ этомъ эгоистическомъ грѣхѣ!» Рассказывая Достоевскому о трагическом событии своей жизни — смерти двухлетней дочери, Вагнер комментирует его следующим образом: «Были минуты, когда мнѣ было ее <дочь. — О. С.> жаль, но я чувствую теперь, что эта жалость была напускная, аффектированная. Мнѣ было жаль — что умерло маленькое созданiе — весьма красивое, умное, которое мнѣ принадлежало — моей плоти и крови — и только» 12. Достоевский, пережив подобную потерю, до конца жизни оплакивал свою дочь Соню. Еще в 1875 году, когда писатель и спирит только познако- мились на даче в Старой Руссе, Вагнер был очень удивлен крайней обеспокоенностью Федора Михайловича, «великого художника слова, ум и фантазия которого всегда занята идеями высшего порядка»13, исчезновением коровы: ее отсутствие грозило и отсутствием молока для детей. Анна Григорьевна объяснила Вагнеру, что «Федор Михайлович не только талантливый писатель, но и нежнейший семьянин, для которого все происходящее в доме имеет большое значение»14.

Последнее из сохранившихся писем Достоевского к Вагнеру датировано 26 января 1877 года. В нем Достоевский негодует по поводу истории, начавшейся еще в октябре 1876 года. По просьбе Вагнера Достоевский поместил в «Дневнике Писателя» объявление о готовящемся к изданию журнале «Свет». Это способствовало возникновению у читателей «Дневника Писателя» мнения о том, что Достоевский переходит в этот журнал. В декабрьском «Дневнике Писателя» писатель вынужден был поместить «Разъяснение об участии моем в издании будущего журнала “Свет”». В этом «Разъяснении» он сообщает, что «ни в замысле, ни в плане, ни в соредакти-ровании его <журнала «Свет». — О. С. >» не участвует 15 . В январском выпуске за 1877 год Достоевский был вынужден повторить разъяснение: «Уведомляю еще раз и навсегда всех спрашивающих, что журнал “Свет” издаю не я, а Ник. Пет. Вагнер, и в редактировании его ничем не уча-ствую» 16 .

П. П. Гнедич в своих воспоминаниях «Книга жизни» упоминает о комическом эпизоде, рассказанном ему Всеволодом Сергеевичем Соловьевым, когда Федор Михайлович не сразу узнал Н. П. Вагнера, также бывшего у Соловьева. Возмущенный Вагнер напоминает писателю: «Вы у меня сотрудничали в “Свете”!» 17 . Как пишет Гнедич, ссылаясь на воспоминания Соловьева, данное обстоятельство произошло на следующий день после приступа эпилепсии. Подобные эпизоды (забывчивость после обострения болезни) нередко случались с Федором Михайловичем. А. Г. Достоевская в «Воспоминаниях» пишет, что «приступы эпилепсии чрезвычайно ослабляли память Федора Михайловича и главным образом память на имена и лица. <…> Это обижало людей, которые, забыв или не зная о его болезни, считали <…> забывчивость — преднамеренной, с целью оскорбить человека» 18 . Описанные женой писателя несколько случаев его забычивости схожи с произошедшим у Соловьева. Вагнер был обижен и расстроен, «схватил шапку и ушел» 19 .

Н. П. Вагнер тяжело переживал охлаждение Достоевского к нему и в одном из последних писем (от 9 октября 1877 года) признавался:

…Когда въ первый разъ мы встрѣтились съ Вами, въ Старой Руссѣ, я сказалъ себѣ: вотъ человѣкъ ! и какъ всегда со мной бываетъ: сердце разкры-лось и потянулось на встрѣчу. Но человѣкъ все больше и больше сторонился отъ меня и наконецъ совсѣмъ спрятался…

Не виню я Васъ, дорогой мой, видитъ Богъ, не виню. Во всемъ виноваты случай, обстоятельства и моя глупая, самолюбивая, изуродованная натура <…> 20 .

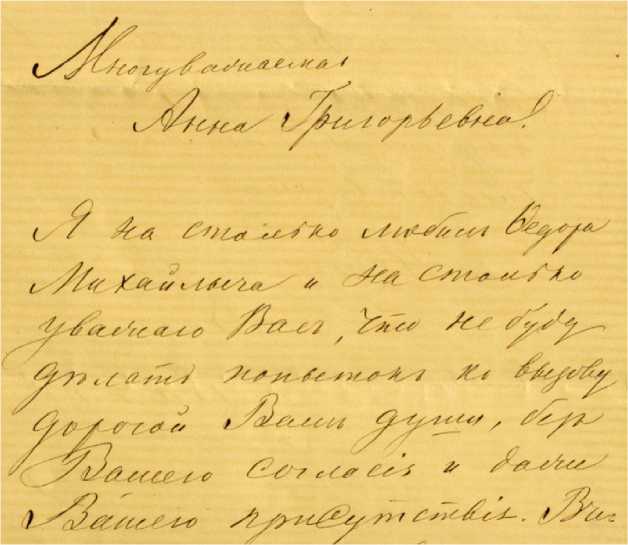

В отличие от Достоевского, довольно быстро охладевшего к спиритизму, Вагнер до конца своей жизни оставался увлеченным спиритом 21 . Так, он даже хотел вызвать «с того света» дух Федора Михайловича, чтобы узнать, не изменилось ли после смерти негативное отношение писателя к спиритизму: «…видитъ ли онъ въ немъ только одну, отрицательную сторону или признаетъ и его благотворное значенiе — и его божественное происхожденiе»? 22 Вдова писателя, к которой Вагнер обратился с просьбой позволить ему «этот “ научный ” эксперимент, ответила решительным отказом» [5, 444]. Спирит в письме к А. Г. Достоевской пообещал «не дѣлать попытокъ къ вызову» духа писателя 23 ( илл. 2 ).

Взаимоотношения Вагнера с семьей Достоевского не закончились после смерти писателя. Известно несколько писем спирита, адресованных А. Г. Достоевской и датированных 1883 годом. Вагнер, знакомый с художником В. А. Бобровым, вероятно, был своего рода посредником в нескольких встречах последнего и А. Г. Достоевской, занимавшейся выбором портрета писателя для его первого полного собрания сочинений, которое она в то время издавала 24 .

Собранная воедино переписка Н. П. Вагнера с Федором Михайловичем и Анной Григорьевной Достоевскими дополняет характеристику их взаимоотношений, которую в воспоминаниях дала вдова писателя, поставив Николая Петровича в ряд «многолѣтнихъ и искреннихъ друзей, съ которыми» Достоевскому «было всегда пріятно и интересно встрѣчаться и бесѣдовать» 25 .

ПРИМЕЧАНИЯ

*

Исследование выполнено по гранту РГНФ № 14-34-01245а2.

Подробнее об «аукционных судьбах» некоторых писем Ф. М. Достоевского (и письма к Н. П. Вагнеру от 7 января 1876 года в том числе) см.: [11].

Отметим, что комментарий на английском языке в каталоге «Сотбис», кратко излагающий содержательную сторону письма, ошибочно указывает на то, что письмо написано Достоевским по поводу здоровья его младшего сына Алеши — единственного ребенка писателя, которому передалась болезнь отца. На самом деле в письме Достоевского к Вагнеру рассказывается об улучшении состояния старшего сына — Феди, в конце декабря сильно заболевшего скарлатиной и тифом. О болезни Феди (а также Любы и Анны Григорьевны) Достоевский сообщает в письмах того времени к В. С. Соловьеву, Н. П. Вагнеру и П. А. Исаеву (пасынку). Информации же о болезни Алеши нет. В начале января 1876 года Алеше было 5 месяцев, а не 6, как ошибочно утверждает комментарий в американском каталоге. Маловероятно, что ребенок этого возраста мог обладать теми умениями, которые описывает Федор Михайлович в своем письме, не называя имени ребенка, а указывая только его пол: «Мальчикъ вдругъ, среди ночи, повеселѣлъ, всталъ въ своей кроваткѣ, спросилъ ѣсть, началъ съ нами разговаривать и смѣяться» (л. 1).

Письма Ф. М. Достоевского к В. С. Соловьеву от 28 декабря 1875 года и от 11 января 1876 года // РГИА. Ф. 1120.I.97.

Письма Ф. М. Достоевского к Н. П. Вагнеру от 21 декабря 1875 года, от 2 января 1876 года и от 7 января 1876 года. Письма хранятся в архиве музея Památník národního písemnictví в Праге.

Письмо Ф. М. Достоевского к П. А. Исаеву от 7 января 1876 года // РО ИРЛИ. Ф. 93. Оп. 2. № 81.

Подробнее о судьбе писем Ф. М. Достоевского к Н. П. Вагнеру см.: [4].

Печатается по подлиннику: РГАЛИ. Ф. 212. Оп. 1. Д. 88. Л. 6.

Письмо А. Г. Достоевской к Ф. М. Достоевскому от 27 июня 1875 года // РО ИРЛИ. PI. Оп. 6. № 169. Л. 45 об.—46.

Об отношении Ф. М. Достоевского к спиритизму, посещении им спиритических сеансов, а также освещении этой темы на страницах «Дневника Писателя» см.: [3], [8], [9], [10], [12].

-

11 «Воспоминания о Достоевском» В. И. Прибытковой были опубликованы в журнале «Ребус» за 1885 г. №№ 25, 26.

-

12 НИОР РГБ. Ф. 93.II.2.2. Л. 7—7 об. Впервые опубликовано: Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1986. Т. 29 2 . С. 231.

-

13 Достоевская А. Г. Воспоминания. М.: Художественная литература, 1971. С. 296.

-

14 Там же.

-

15 Д30 , 24, 60. См. об этом: [5, 451].

-

16 Д30 , 25, 36.

-

17 Данное утверждение ошибочно. Ф. М. Достоевский обещал предоставить что-нибудь для публикации в «Свете», но так и не сделал этого. См: [6].

-

18 Достоевская А. Г. Воспоминания. С. 343.

-

19 Гнедич П. П. Книга жизни. Воспоминания. 1855—1918. М.: Аграф, 2000. С. 191—192.

-

20 Письмо Н. П. Вагнера к Ф. М. Достоевскому от 9 октября 1877 года // НИОР РГБ. Ф. 93.II.2.2. Л. 23—23 об. Впервые опубликовано: [2, 191].

-

21 К примеру, в дневнике за 1894 год А. М. Достоевского (младшего брата писателя), есть несколько вклеенных газетных заметок о спиритических сеансах профессора Вагнера, проводившихся в 1894 году. (Тексты дневников А. М. Достоевского размещены на научном портале филологического факультета Петрозаводского государст– венного университета www.philolog.ru : http://philolog.petrsu.ru/amdost/diaries/diaries . htm. Проект РГНФ № 14-04-00094а, руководитель: Сизюхина К. В.)

-

22 Письмо Н. П. Вагнера к А. Г. Достоевской от 23 февраля 1881 года // НИОР РГБ. Ф. 93.II.2.4. Л. 7—7 об.

-

23 Письмо Н. П. Вагнера к А. Г. Достоевской от 25 февраля 1881 года // НИОР РГБ. Ф. 93.II.2.4. Л. 9.

-

24 Подробнее об Анне Григорьевне Достоевской как издателе произведений Ф. М. Достоевского см.: [1].

-

25 Достоевская А. Г. Воспоминания // НИОР РГБ. Ф. 93.III.1.1. Л. 733.

Список литературы Достоевский и Вагнер: биография в переписке

- Андрианова, И. С. А. Г. Достоевская как редактор и издатель/И. С. Андрианова//Достоевский и современность: материалы XXVI Международных Старорусских чтений 2011. -Великий Новгород, 2012. -С. 3-16.

- Волгин, И. Л. Письма читателей к Ф. М. Достоевскому/И. Л. Волгин//Вопросы литературы. -1971. -№ 9. -С. 173-196.

- Захаров, В. Н. Сколько будет дважды два, или Неочевидность очевидного в поэтике Достоевского/В. Н. Захаров//Вопросы философии. -2011. -№ 4. -С. 109-114.

- Каутман, Ф. Моя жизнь с Достоевским (1957-1997)/Ф. Каутман//Достоевский и мировая культура. Альманах № 24. -СПб.: Серебряный век, 2008. -С. 223-253.

- Достоевский в неизданной переписке современников. Статья, публ. и коммент. Л. Р. Ланского//Литературное наследство. Ф. М. Достоевский: новые материалы и исследования. -М., 1973. -Т. 86. -С. 349-564.

- Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. 1821-1881. -Т. 3. -СПб.: Изд-во Академический проект, 1999. -С. 223-224.

- Солопова, А. И. Роман Ф. М. Достоевского «Подросток»: проблема канонического текста/А. И. Солопова//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер.: Общественные и гуманитарные науки. -Петрозаводск, 2014. -Август, № 5 (142). -С. 86-91.

- Тихомиров, Б. Н. «С Достоевским по Невскому проспекту, или литературные прогулки от Дворцовой площади до Николаевского вокзала»/Б. Н. Тихомиров. -Санкт-Петербург, 2012. -261 с.

- Тихомиров, Б. Н. «Достоевский на спиритическом сеансе: к истории одной «угасшей» темы в «Дневнике писателя»/Б. Н. Тихомиров//Достоевский и журнализм/под ред. В. Н. Захарова, К. А. Степаняна, Б. Н. Тихомирова. -Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2013. (Dostoevsky Monographs; вып. 4). -С. 280-298.

- Тоичкина, А. В. «И как пишет критик Страхов…» (Тема спиритизма в публицистике Достоевского, Н. Н. Страхова и в романе «Братья Карамазовы»)/А. В. Тоичкина//Достоевский и журнализм/под ред. В. Н. Захарова, К. А. Степаняна, Б. Н. Тихомирова. -Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2013. (Dоstoevsky monographs; вып. 4). -С. 299-315.

- Храмых, А. Рукописи Достоевского на зарубежных аукционах//Неизвестный Достоевский: международный электронный журнал. -2015. -№ 2. С. 37-43.

- Zakharov, V. N. What is two times two? Or When the obvious is anything but in Dostoevsky's poetics/V. N. Zakharov//Russian Studies in Philosophy. -2011. -Т. 50. -№ 3, pp. 24-33.

- Андрианова, И. С. А. Г. Достоевская как редактор и издатель/И. С. Андрианова//Достоевский и современность: материалы XXVI Международных Старорусских чтений 2011. -Великий Новгород, 2012. -С. 3-16.

- Волгин, И. Л. Письма читателей к Ф. М. Достоевскому/И. Л. Волгин//Вопросы литературы. -1971. -№ 9. -С. 173-196.

- Захаров, В. Н. Сколько будет дважды два, или Неочевидность очевидного в поэтике Достоевского/В. Н. Захаров//Вопросы философии. -2011. -№ 4. -С. 109-114.

- Каутман, Ф. Моя жизнь с Достоевским (1957-1997)/Ф. Каутман//Достоевский и мировая культура. Альманах № 24. -СПб.: Серебряный век, 2008. -С. 223-253.

- Достоевский в неизданной переписке современников. Статья, публ. и коммент. Л. Р. Ланского//Литературное наследство. Ф. М. Достоевский: новые материалы и исследования. -М., 1973. -Т. 86. -С. 349-564.

- Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. 1821-1881. -Т. 3. -СПб.: Изд-во Академический проект, 1999. -С. 223-224.

- Солопова, А. И. Роман Ф. М. Достоевского «Подросток»: проблема канонического текста/А. И. Солопова//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Сер.: Общественные и гуманитарные науки. -Петрозаводск, 2014. -Август, № 5 (142). -С. 86-91.

- Тихомиров, Б. Н. «С Достоевским по Невскому проспекту, или литературные прогулки от Дворцовой площади до Николаевского вокзала»/Б. Н. Тихомиров. -Санкт-Петербург, 2012. -261 с.

- Тихомиров, Б. Н. «Достоевский на спиритическом сеансе: к истории одной «угасшей» темы в «Дневнике писателя»/Б. Н. Тихомиров//Достоевский и журнализм/под ред. В. Н. Захарова, К. А. Степаняна, Б. Н. Тихомирова. -Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2013. (Dostoevsky Monographs; вып. 4). -С. 280-298.

- Тоичкина, А. В. «И как пишет критик Страхов…» (Тема спиритизма в публицистике Достоевского, Н. Н. Страхова и в романе «Братья Карамазовы»)/А. В. Тоичкина//Достоевский и журнализм/под ред. В. Н. Захарова, К. А. Степаняна, Б. Н. Тихомирова. -Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2013. (Dоstoevsky monographs; вып. 4). -С. 299-315.

- Храмых, А. Рукописи Достоевского на зарубежных аукционах//Неизвестный Достоевский: международный электронный журнал. -2015. -№ 2. С. 37-43.

- Zakharov, V. N. What is two times two? Or When the obvious is anything but in Dostoevsky's poetics/V. N. Zakharov//Russian Studies in Philosophy. -2011. -Т. 50. -№ 3, pp. 24-33.