Доступная социальная инфраструктура vs государственно-частное партнёрство

Автор: Максимов Виталий Вячеславович

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Экономические исследования

Статья в выпуске: 3 т.17, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена проблемам устойчивого развития социальной инфраструктуры и социальных услуг, которые вне платежеспособного спроса крупных городов, не могут развиваться по рыночным законам и обеспечивать необходимый уровень инфраструктурной наполненности. Несмотря на 45,9% частных компаний в социальных отраслях, подавляющее число объектов недвижимого имущества продолжает оставаться в собственности государства, формируя потребность в поиске экономических механизмов развития государственной социальной инфраструктуры, вне ограниченных бюджетных возможностей. Возможность привлечения частных инвестиций в новое строительство и реконструкцию без отчуждения права собственности на неё делает государственно-частное партнёрство (ГЧП) и экономический механизм на его основе безальтернативным. Однако его практическое применение страдает асоциальностью, приводящее к появлению государственных объектов, на которых частные инвесторы ведут исключительно коммерческую деятельность. Кажущаяся экономия бюджетных средств ведёт государственные, судебные и контрольно-надзорные органы на таких территориях к стратегическому провалу, сокращая количество государственных объектов, работающих по государственным расценкам, игнорируя запросы населения на доступную социальную инфраструктуру, усиливая социальную напряженность в обществе. Настоящая работа направлена на изучение иррационального поведения частных инвесторов, устойчивость которого обеспечивается механизмом ГЧП, где государство конкурсными процедурами и существенными условиями будущего проекта определяет тот необходимый уровень социальности объектов инфраструктуры, который наилучшим образом соответствует имеющемуся расслоению жителей определённой территории. Необходимо продолжить исследования по совершенствованию федерального законодательства, чья социальная нейтральность ведёт к противоречивым ожиданиям сторон от ГЧП, добавляя ему чувствительности к широкой номенклатуре рисков, отталкивая частные инвестиции и инвесторов, ограничивая развитие инфраструктуры только бюджетными возможностями. Разработка экономического механизма, обеспечивающего нахождение баланса доступности и рыночной рациональности социальных объектов - непростая задача, имеющая множество решений с учётом особенностей конкретной территории и его населения

Социальная инфраструктура, социальные услуги, государственная нужда, национальные проекты, государственно-частное партнёрство, концессионные соглашения, частные инвестиции

Короткий адрес: https://sciup.org/143178397

IDR: 143178397 | DOI: 10.19181/lsprr.2021.17.3.4

Текст научной статьи Доступная социальная инфраструктура vs государственно-частное партнёрство

Объектом исследования являются проблемы создания и поддержания в нормативном состоянии объектов недвижимого имущества – социальной инфраструктуры, используемой для оказания социальных услуг. Предмет – это инвестиционные взаимоотношения между государством, инвесторами и обществом, и создание условий для обеспечения современной социальной инфраструктурой и социальными услугами широкие слои населения с различным уровнем дохода. В качестве цели рассматривается дальнейшее совершенствование механизма государственно-частного партнёрства, направленное на обеспечение требуемого уровня экономической доступности при создании, реконструкции и последующей эксплуатации объектов социальной инфраструктуры, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Работы над ростом продуктивности механизма государственно-частного партнёрства интенсивно ведутся многие годы как в России [10, 11], так и во многих странах мира [2, 14, 15, 17], однако необходимость интеграции в организационно-правовую конструкцию таких проектов и социально-политические процессы им предшествующие, и индикатор социальности буду- щих проектов, поднимается впервые. Устойчивое превалирование в общем объёме социальной инфраструктуры объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности, наводит на размышления о системных проблемах в политике разгосударствления и перевода на рыночные рельсы за счёт масштабных частных инвестиций имеющейся недвижимости. В такой ситуации, когда частные средства необходимы для строительства и реконструкции государственных социальных объектов, механизму государственно-частного партнёрства трудно найти альтернативу. Также сохраняется острым вопрос обеспечения экономической доступности такой инфраструктуры, поскольку постулат «пользователь платит» для широких слоёв малообеспеченного населения остаётся неприемлемым.

Несмотря на все предпосылки к широкому применению, количество реализованных проектов государственно-частного партнёрства и объём частных инвестиций в них, остаются стабильно незначительными, приводя к необходимости исследования имеющихся препон.

В качестве исследовательской гипотезы рассматривается практическая невозможность развития социальной инфраструктуры на основе рационального поведения экономических агентов вне крупных городов и без патерналистского вовлечения государства в оказание доступных социальных услуг со значительной инфраструктурной ёмкостью.

Теория государственной нужды vs государственно-частное партнёрство

Многочисленные научные исследования, ведущиеся десятилетиями и посвящённые непрерывному совершенствованию системы го-сударственных1 закупок [3, 4, 13], опираются на парадигму «собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества», то есть достаточности бюджетных возможностей для удовлетворения государственных нужд, в том числе по поддержанию в нормативном состоянии недвижимого имущества, включая объекты социальной инфраструктуры.

Выведем за границы исследования вопросы, связанные с номенклатурой, наполнением или качеством оказываемых социальных услуг и ограничим его экономической доступностью социальных объектов и услуг для жителей нашей страны, вне зависимости от уровня доходов.

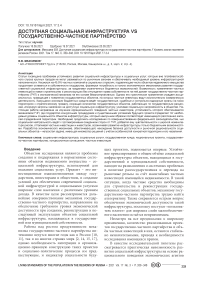

Введём условную шкалу экономической доступности социальных услуг и объектов, и нанесём на неё предельные значения. Максимальное вполне очевидно – это стоимость, складывающаяся рыночным путём, в зависимости от выбранной стратегии продвижения и продаж, включающая в себя капитальные и эксплуатационные затраты. Создание инфраструктуры и оказание услуг не субсидируются, используются рыночные принципы инвестирования и возврата инвестиций. Основное ограничение – наличие достаточного уровня платёжеспособного спроса среди населения обслуживаемой территории для обеспечения целесообразности инфраструктурных инвестиций.

Минимум – бесплатные, условно-бесплатные или тарифицируемые социальные услуги, демонстрирующие «патерналистский подход», с теорией вопроса многократно исследованной российскими и зарубежными учёными [8, 16]. Инвестиции в создание или реконструкцию такой инфраструктуры осуществляются в рамках государственных нужд, в ценообразовании (тарифообразовании) оказываемых услуг не учитываются. Традиционно – это государственные объекты инфраструктуры, построенные и содержащиеся на бюджетные средства, услуги в которых оказываются в границах полученного государственного задания. Необходимость возврата бюджетных инвестиций и рыночное ценообразование игнорируются полностью, степень экономической, физической и географической доступности социальных услуг и инфраструктуры определяются государством директивно, с ключевым ограничением – достаточностью бюджетных возможностей для развития и поддержания инфраструктуры на должном уровне продолжительное время.

Многолетние попытки государства развить коммерческий рынок социальных услуг и инфраструктуры в верхней части шкалы принесли ограниченный успех, приведший к значительной доле частных организаций в отдельных видах деятельности, но незначительной доле объектов коммерческой инфраструктуры, на фоне подавляющего количества в руках и собственности государства, без реальных перспектив к изменению данного тренда [7].

Отчётом «О развитии государственно-частного партнёрства в Российской Федерации» Минэкономразвития России к социальной инфраструктуре были отнесены объекты: культуры и отдыха, спорта и туризма, здравоохранения и образования [5]. Воспользуемся данными Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), показателем «Количество организаций по данным государственной регистрации с 2017 г.» и выявим количество организаций по формам собственности в классификаторах видов экономической деятельности наиболее приближенных к отмеченным ранее категориям объектов (Таблица 1).

Итогом усилий государства по разгосударствлению и открытию рынка социальных услуг явился неплохой усредненный результат – 45,9 % организаций находятся в частной собственности, но их инфраструктуроёмкость2 продолжает оставаться минимальной. По этой причине исследование проблем привлечения частных инвестиций в развитие государственной инфраструктуры имеет большие перспективы и практическую востребованность, но лишь при сохранении на вновь создаваемых и реконструируемых объектах существующей системы государственного ценообразования.

Возвращаясь к введённой ранее шкале, следует подчеркнуть, что хотя она прямо и не привязана к государственному, частному или иному праву собственности на недвижимое имущество, которое используется для оказания социальных услуг, однако значительная часть этой шкалы недоступна для экономических агентов при их рациональном поведении с целью максимизации субъективной полезности [1, 9].

Спроецируем экономическую доступность социальных ус луг в контексте источников воз-

Таблица 1

Количество организаций по данным государственной регистрации (на 1 января 2021 г.), ед.

Number of Organizations according to State Registration Data (as of January 1, 2021), units

Table 1

|

№ п/п |

Вид собственности |

Образование |

Деятельность в области здравоохранения |

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры |

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений |

Итого |

|

1 |

Федеральная собственность |

2526 |

1973 |

417 |

56 |

4972 |

|

2 |

Собственность субъектов Российской Федерации |

10084 |

9577 |

1208 |

1428 |

22297 |

|

3 |

Муниципальная собственность |

83096 |

341 |

10962 |

5730 |

100129 |

|

4 |

Частная собственность |

27947 |

49658 |

2372 |

27881 |

107858 |

|

Итого |

123653 |

61549 |

14959 |

35095 |

235256 |

Источник: авторские расчёты на основе данных ЕМИСС.

врата инвестиционных средств, вложенных в со-здание/реконструкцию соответствующей инфра-структуры3, и получим шкалу иррационального поведения инвесторов (Рисунок 1).

Рациональное поведение инвесторов на этой шкале сконцентрировано только в пределе – полностью рациональное поведение, где вложенные в инфраструктуру социальных услуг инвестиции имеют экономическую целесообразность, основанную на рыночном спросе и предложении. Диаметр кругов иллюстрируемых проектов определяет объём инвестиций в необходимую инфраструктуру. Очевидно, что все 45,9 % частных организаций с их проектами, находящиеся именно в этой точке, на примере Проекта 3, имеют наименьший диаметр среди альтернативных вариантов по причине низкой инфраструктуро-ёмкости частных социальных услуг [7].

Иррациональное поведение, захватившее оставшуюся часть, может себе позволить лишь государство (Проект 1) и частные инвесторы4, использующие формат государственно-частного партнёрства (ГЧП) для полного или частичного отказа от рыночной деятельности на объекте инфраструктуры взамен на компенсацию недополученного дохода из бюджетной системы (Проект 2). Реализующие такие конструкции совместной работы договоры носят долгосрочный характер, обусловленный длительностью жизненного цикла объектов такого рода, капиталоёмкостью, платёжеспособным спросом, бюджетной обеспеченностью территории местонахождения.

Несмотря на все усилия по выравниванию, нарастающие диспропорции социального развития регионов продолжают усиливать социальную напряжённость в обществе [12], формируя дополнительные социальные ожидания от механизма ГЧП по вовлечению частных инвестиций в развитие государственной инфраструктуры, в первую очередь, социальной на всем диапазоне иррациональности. Региональным властям при принятии инфраструктурных решений и определении степени экономической доступности, следует активнее опираться на общественное участие [6] и общественную экспертизу. Иные подходы позволят ответить на любые другие вызовы, кроме реальных, ожидаемых населением конкретной территории, очевидно социально неоднородным. Поэтому широкое представительство при определении будущего социальной инфраструктуры позволит устанавливать именно такие существенные условия конкурса по выбору инвестора для реализации проекта ГЧП, чтобы учесть реальные местные особенности и проблемы населения, включая доступность и её степень.

Полностью иррациональные проекты ГЧП, где возвратность частных инвестиций обеспечивается только средствами бюджета административно-территориальной единицы – инициатора проекта, наиболее приближены к формату традиционной работы государства с государственным заказом, хотя и не являются ими по причине различного законодательного регулирования. Но здесь находится «сейсмически активная зона», где

Рисунок 1. Иррациональность поведения инвесторов при создании инфраструктурных объектов с различным объёмом инвестиций в зависимости от источников возврата инвестиций

Figure 1. Irrationality of Investors' Behavior when Creating Infrastructure Facilities with Different Investment Volumes, Depending on the Sources of Return on Investment

Источник: авторская визуализация результатов проводимого исследования.

государственные, судебные и контрольно-надзорные органы различных территорий не могут сформировать устойчивую позицию, игнорируя запросы населения на государственное ценообразование социальных услуг на всех объектах государственной собственности, безотносительно используемого механизма для их создания и эксплуатации – государственной закупки или ГЧП.

Спорадические «законотворческие инициативы», информационные вбросы в СМИ и публикация «аналитических отчётов», продолжают усилия по разделению государственных закупок и ГЧП, но растаскивают тем самым общество и инвесторов, где последним отказано в возможности быть социальными, реализовывать государственную нужду в инфраструктуре вне рамок 44-ФЗ5. Широкой межой должна стать невозможность создания или реконструкции через механизм ГЧП6 полностью социальных объектов, а только ведущих коммерческую деятельность для людей, могущих платить. Но это не только выдавливает проекты из наиболее востребованной малоимущим населением иррациональной части шкалы в рациональную рыночную, но и возвращает нашу страну в замкнутый круг ограниченных бюджетных возможностей, недостатка современной инфраструктуры, растущих социальных ожиданий.

Действующий механизм ГЧП также подвергается атакам множественности позиций различных органов в отношении одинаковых7 проектов ГЧП, создавая неопределённость социального инфраструктурного будущего не только для общества, но уже для инвесторов – в отношении перспектив возврата вложенных средств, значительно увеличивая традиционные проектные риски. Это ведёт к существенному снижению объёма частных инвестиций в государственную инфраструктуру, так необходимую для современного развития социальной сферы: объём принятых инвестиционных обязательств по заключённым концессионным соглашениям в РФ составляет порядка 1,6 % от объёма ВВП за 2019 год, в Великобритании этот уровень 6,6 %, Австралии и Новой Зеландии – 6,9 %, Канаде – 8,1 % [5].

К наиболее яркому примеру, поднявшему широкую дискуссию в обществе на тему возможности финансирования создания имущества, являющегося объектом концессионного соглашения (находящегося в государственной собственности), полностью за счёт бюджета, следует отнести проект строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильной дороги общего пользования регионального значения Республики Башкортостан «Стерлитамак – Кага – Магнитогорск». Причиной конфликта стала общая позиция ФАС России и Арбитражного суда города Москвы, кратко выра- жаемая цитатой: «Закон о концессионных соглашениях не допускает финансирование создания имущества, являющегося объектом концессионного соглашения, полностью за счёт бюджета»8. Всё это несмотря на социальную значимость проекта и участие в государственной программе развития автомобильных дорог региона.

Тем самым инвестор прямо понуждался к рациональному рыночному поведению, хотя бесплатность проезда для пользователей являлась существенным условием данного проекта, очевидно обоснованным. Сокращение степени социальности проекта прямо и неблагоприятно повлияло бы на социальные ожидания населения и востребованность создаваемого объекта по причине внезапной платности автомобильной дороги или иного сбора средств с пользователей для компенсации недополученных бюджетных ассигнований.

Лишь третья инстанция поставила точку в данном деле9, но не остановила попытки дестабилизировать работающий механизм ГЧП, к которым относится и последняя инициатива Минэкономразвития России – возмещение из бюджета не может превышать 80 % от общей стоимости расходов инвестора на строительство или реконструкцию объекта концессионного соглашения, ФАС же продолжает выступать за снижение финансового участия государства в концессиях до 50 %, предлагая всё, что выше такого порога, считать госзакупками10.

Имеющиеся в каждой административно-территориальной единице диспропорции по экономической, физической и географической доступности инфраструктуры, уровню жизни и мультикультурным различиям, очевидно, позволяют местным администрациям наилучшим образом понимать и регулировать конкурентную борьбу между потенциальными инвесторами за бюджетные средства и долгосрочность их получения, находя оптимальную социальность создаваемой или реконструируемой инфраструктуры в течение срока соглашения. Тем более, что Президентом РФ на том же уровне определены и ответственные за результат: «обращаюсь к губернаторам: ваша прямая обязанность выстроить работу поликлиник, детских садов и школ, центров занятости, исходя из повседневных потребностей семей, каждого человека. Во многих регионах […]

такая работа уже налажена по отдельным направлениям. Нужно, чтобы это было повсеместно и по всем социальным отраслям»11.

Поскольку многие десятилетия единственным источником инвестиций в социальную инфраструктуру являлись исключительно бюджетные средства12, проецирующие на себя все имеющиеся бюджетные ограничения, это привело к широкому распространению физических и географических ограничений по доступности, стимулирующих распространение серого рынка некондиционных услуг по заниженной стоимости.

Подавляющий объём государственного имущества и ограниченный платёжеспособный спрос, сконцентрированный в крупных городах, не позволяют говорить о стратегии развития социальной инфраструктуры вне механизма ГЧП, формируя государственную нужду на его применение. Но последний должен опираться на открытые и конкурентные процедуры, формирующие границы приемлемости и доступности, определяемые региональными и муниципальными администрациями совместно с социальными лидерами общественного мнения, избегая «частных инициатив» и назначения единственного поставщика.

Однако, отсутствие встроенной социальности механизма ГЧП, имплементированной в федеральное законодательство, допускает его асоциальное применение, ведя к появлению социальной инфраструктуры, находящейся в государственной собственности, но работающей исключительно по коммерческим ценам. Каждый слой населения нашей страны должен иметь помимо физического и географического доступа к современной социальной инфраструктуре еще и экономический доступ, гарантированный посильной оплатой социальных услуг, что для наиболее незащищённых слоев означает – бесплатный13.

Судебные и контрольно-надзорные органы должны защищать граждан и обеспечение их конституционных прав в социальном государстве, а не быть очередным охранителем бюджетных средств, препятствуя социальному развитию страны. По итогам исследования считаю целесообразным подготовить изменения, направленные на обеспечение социальной устойчивости механизма ГЧП, не только в соответствующее федеральное законодательство, но и в положения о деятельности ключевых контрольно-надзорных органов.

Эмпирика национальных проектов vs государственно-частное партнёрство

Взглянем на основной инструмент достижения национальных целей – национальные проекты и выделим те из них, которые направлены на решение проблем развития социальной инфраструктуры – это «Культура», «Демография», «Здравоохранение» и «Образование»14. Разберёмся насколько широко используется механизм государственно-частного партнёрства для развития социальной инфраструктуры в достижении национальных целей.

Из 4 национальных проектов, содержащих в себе 23 федеральных проекта, только в 2 из них упомянут формат ГЧП – федеральный проект «Экспорт образования» национального проекта «Образование» и федеральный проект «Культурная среда» в составе национального проекта «Культура». Сравним выдержки: «организационно-экономическая модель [федерального проекта «Экспорт образования»] будет ориентирована на формирование механизмов привлечения внебюджетного финансирования, в том числе государственно-частного партнёрства при создании студенческих городков, на создание социально и экономически сбалансированных городских объ-ектов»15 и «на объектах, созданных (реконструированных) в рамках федерального проекта «Культурная среда» предусматривается возможность использования механизмов государственно-частного партнёрства при организации кинопоказа, создания сервисных зон (кафе, дизайнерских салонов, другое)»16.

Понятно, что в первом случае намерения у разработчиков по применению механизма ГЧП носят значительно более твёрдый, фактически директивный характер, в отличие от второго, де- монстрирующего лишь намерения рассмотреть такую перспективу.

Похоже, практическое распространение данного механизма в долгосрочных планах государства пока ограничено17, несмотря на очевидные преимущества от его использования.

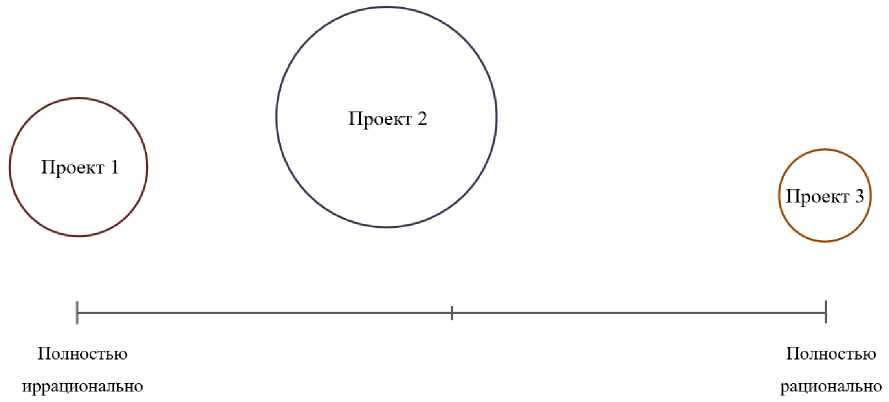

Оценим целесообразность данных действий, приведя пятилетний объём плановых бюджетных трат по каждому из отобранных ранее национальных проектов18 на количество государственных и муниципальных организаций, ранее идентифицированных для социальных отраслей по данным ЕМИСС (Таблица 1), усредним по году и визуализируем.

Кажущийся огромным общий пятилетний объём средств – 2,6 трлн. руб. – при делении на такое же огромное количество государственных организаций в каждой из отраслей даёт в среднем абсолютно незначительное значение – 8,4 млн. руб./год на одну государственную организацию социальной отрасли, не рассчитанное на любую инфраструктурную активность (отдельно по национальным проектам – Рисунок 2).

Очевидно, что такие незначительные суммы не позволяют всерьёз говорить не только о масштабном строительстве объектов социальной инфраструктуры, но и вообще значимом.

Рассмотрим подробнее национальный проект «Демография» и федеральный проект «Старшее поколение» в его составе. Используемые в проекте показатели по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства стационарных организаций социального обслуживания трудно назвать существенными – 18,2 ед./год – даже при достижении целевых значений, они не превысят 2 % от общего количества стационарных объектов19, а с учётом реконструкции, то есть без создания нового объекта недвижимого имущества, ожидаемые результаты выглядят ещё скромнее.

Вряд ли такие темпы создания или реконструкции социальной инфраструктуры могут казаться приемлемыми, поэтому весьма ограни-

Рисунок 2. Средний ежегодный объём бюджетных средств национальных проектов, приходящихся на одну государственную организацию по отраслям, млн. руб.

Figure 2. Average Annual Amount of Budget Funds of National Projects per State Organization by Industry, mln. rubles

Источник: авторские расчёты на основе данных ЕМИСС и паспортов национальных проектов.

ченное применение в национальных проектах механизма ГЧП для развития государственной социальной инфраструктуры можно объяснить краткосрочностью последних и установлением ключевых показателей и параметров точно на уровне плановых бюджетных возможностей.

Кроме того, полагаю не последнюю роль играет и боязнь региональных чиновников по «неправильному», на взгляд вышестоящих, судебных или контрольно-надзорных органов, использованию механизма ГЧП. Хотя полностью асоциальные проекты ГЧП являются ничем иным, как злоупотреблением должностными полномочиями […], повлекшими существенное нарушение прав и законных интересов граждан, для инициирующих чиновников, а решение проблемы находится в максимальной алгоритмизации действий лиц, принимающих решения, без проецирования личного мнения и интересов, поддержанной правоприменительной практикой и встроенными в нормативно-правовые акты индикаторами социальности – пока же 4 % от общего объёма инвестиций, предусмотренных заключёнными концессионными соглашениями, приходится на социальную инфраструктуру [5].

Позиция судов в отношении социальных объектов такая же неустойчивая и продолжает дестабилизировать механизм ГЧП: так в концессионных соглашениях, в 2019 г. заключенных Министерством образования и науки Республики Тыва в отношении 2 общеобразовательных школ и 6 ясельных корпусов к детским садам, были реализованы риски переквалификации: «антимонопольным органом и судами установлено, что в рассматриваемом случае источником финансирования строительства вышеуказанных объектов являются субсидии и субвенции из федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования на 2018–2025 годы» […] суды мотивированно пришли к выводу об обязанности органов государственной власти Республики Тыва при определении подрядчика для строительства указанных выше объектов […] применять положения Закона о контрактной системе»20.

Количество концессионных соглашений в отношении создания/реконструкции и последующей эксплуатации образовательных школ на основании данных Официального сайта Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, заключённых как по итогам конкурсных процедур, так и без оных – через формат частной инициативы на основе поданного предложения инвестора о заключении концессионного соглашения, приведены в Таблице 2.

Из общего количества в 3,1 тыс. заключённых в Российской Федерации концессионных соглашений на начало 2020 года [5], вряд ли 13 ед. можно назвать приемлемыми хоть каким-то образом.

Проведённый анализ наглядно показывает, что государству при выставлении реально амбициозных национальных целей неизбежно придётся обращаться к частным инвестициям, дополняя бюджетные ассигнования, прежде всего инфраструктурного характера. Огромная доля социальной инфраструктуры, находящейся в государственной собственности, и высокие социальные ожидания населения, усугубляемые нарастающим расслоением в обществе, приводит государство к безальтернативному использованию механизма

Таблица 2

Концессионные соглашения в отношении общеобразовательных школ за 2018-2020 гг., ед.

Concession Agreements for General Education Schools for 2018-2020, units

Table 2

|

Год заключения концессионного соглашения |

Способ заключения соглашения |

Итого |

|

|

Конкурсные процедуры |

Частная инициатива |

||

|

2018 |

0 |

3 |

3 |

|

2019 |

1 |

7 |

8 |

|

2020 |

2 |

0 |

2 |

|

Итого |

3 |

10 |

13 |

Источник: авторские расчёты на основе данных Официального сайта Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов.

государственно-частного партнёрства для развития социальной инфраструктуры в экономически доступном для широких слоёв населения, прежде всего малообеспеченных, формате. Это потребует вовлечение бюджетных средств для полной или частичной компенсации частному инвестору иррационального, нерыночного поведения, а значит и реализации возможности отнесения деятельности частного партнёрства к государственной нужде, удовлетворяемой не только через закон о государственных закупках.

Выводы

Полагаю доказанной проводимым исследованием гипотезу об ограниченности пути замещения государственной социальной инфраструктуры частной, лишь социальные услуги с низкой инфраструктуроёмкостью могут существовать в рамках рационального поведения экономических агентов. Коммерческая инфраструктура социальных услуг настолько зависит от уровня и долгосрочной устойчивости платёжеспособного спроса, что её трудно представить в течение ближайших десятилетий вне центральной части крупнейших городов, что очевидно не оказывает существенного влияния на системную работу по обеспечению экономической, физической и географической доступности социальной инфраструктуры для широких слоёв населения, включая малообеспеченные.

Работа должна быть сконцентрирована на шкале иррационального поведения частных инвесторов, устойчивость которого обеспечивается механизмом ГЧП, где само государство конкурсными процедурами и существенными условиями будущего проекта определяет тот необходимый уровень социальности (иррационального поведения) объектов инфраструктуры, который наилучшим образом соответствует имеющемуся расслоению жителей определённой территории. Заключаемые для реализации такой схемы концессионные и прочие соглашения, очевидно не являющиеся государственными или муниципальными контрактами для закупки товаров, работ или услуг, должны быть обеспечены устойчивой правоприменительной практикой, признающей деятельность частных инвесторов в таких проектах государственной нуждой. Лишь тогда можно рассчитывать на уровень частных инвестиций в социальную инфраструктуру выше границы статистической ошибки.

Следует продолжить исследования в направлении совершенствования федерального законодательства, чья социальная нейтральность, вместе с современными положениями о контрольно-надзорных органах, ведут к бессмысленной и асоциальной коммерциализации социальных услуг, оказываемых на объектах государственной собственности.

Список литературы Доступная социальная инфраструктура vs государственно-частное партнёрство

- Абгалдаев В.Ю. Идеальный потребитель в трудах Дж. Р. Хикса // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. 2014. № 33. С. 61-67.

- Андрос И.А., Кобяк О.В. Развитие государственно-частного партнёрства в Беларуси // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2020. Том 20. № 2. С. 348-362. Б01: 10.22363/2313-2272-2020-20-2-348-362.

- Белозор Ф.И. Закупки для государственных нужд: гармонизация добросовестной конкуренции и экономической эффективности // Государственное и муниципальное управление. Учёные записки. 2021. № 1. С. 93-101. Б01: 10.22394/20791690-2021-1-1-93-101.

- Горохова Д.В. Государственные закупки в Российской Федерации: ретроспектива и развитие // Финансовый журнал. 2020. Том 12. № 2. С. 57-68. БО!: 10.31107/2075-1990-2020-2-57-68.

- Информационно-аналитический обзор «О развитии государственно-частного партнёрства в Российской Федерации» // Минэкономразвития России. Февраль 2020. URL: https://www.economy.gov.ru/material/file/6bSf12f3140cf044f1f71Sd18df def0a/gchp%2021.02.2020.pdf.pdf. (дата обращения 16.06.2021).

- Лепский В.Е., Максимов В.В. Совершенствование механизмов общественного участия как ключевая проблема укрепления субъектности российского развития // Научные труды Вольного экономического общества России. 2021. Том 228. № 2. С. 40S-423. DOI: 10.38197/2072-2060-2021-228-2-40S-423.

- Максимов В.В. Парадоксы социальной политики в развитии социальной инфраструктуры // Экономические стратегии. 2021. Том 23. № 2(176). С. 38-44. DOI: 10.33917/es-2.176.2021.38-44.

- Рубинштейн А.Я., Городецкий А.Е. Государственный патернализм и патерналистский провал в теории опекаемых благ // Журнал институциональных исследований. 2018. Том 10. № 4. С. 38-S7. DOI: 10.1783S/2076-6297.2018.10.2.038-0S7.

- Сазанова С.Л. Ценности хозяйственной деятельности как основание социально-экономических систем // Вестник ГУУ 2016. № 1. C. 2S7-262.

- Семенова Н.Н. Риски государственно-частного партнёрства // Россия: тенденции и перспективы развития. 2020. № 1S-1. С. 363-366.

- Торопушина Е.Е., Башмакова Е.П. Государственно-частное партнёрство в социальной сфере арктических стран Европы // Вопросы государственного и муниципального управления. 2020. № 4. C. 167-190.

- Чугунова Н.В., Полякова Т.А., Романов И.В. Результаты и тренды развития региональной системы расселения в эпоху неолиберальной урбанизации (на материалах Белгородской области) // Географический вестник. 2019. № 2(49). С. 34-4S. DOI: 10.17072/2079-7877-2019-2-34-4S.

- Юрченко Е.В., Юрченко А.А. Государственные закупки: современные проблемы // Вестник Финансового университета. 201S. № 4(88). С. 16-23.

- КомарницькаГ.О. Класифжащя проекпв державно-приватного партнерства // БИ. 2019. № S (496). DOI: 10.32983/2222-44S9-2019-S-S0-SS.

- Krumm T. ^e Politics of Public-Private Partnerships in Western Europe. Comparative Perspectives. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited. 2016. 2S6 p. DOI: 10.4337/9781782S49260.

- Tullock, G., Seldon, A., Brady, G. Government Failure: A Primer in Public Choice. Washington, DC: Cato Institute. 2002. 18S p. ISBN: 978-193086S204.

- Whiteside H. Unhealthy political economy of Canadian public-private partnership hospital // Health Sociology Review. 2014. Vol. 20. No. 3. P. 2S8-268. DOI: 10.S172/hesr.2011.20.3.2S8.