Доступность медицинской помощи до рождения и в первые 6 лет жизни ребенка как фактор риска здоровью и развитию: опыт когортного мониторинга

Автор: Шматова Ю.Е., Разварина И.Н., Гордиевская А.Н.

Журнал: Социальное пространство @socialarea

Рубрика: Социодемографические исследования

Статья в выпуске: 1 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

Представленная работа является продолжением исследования широкого спектра факторов риска здоровью детей дошкольного возраста на материалах регионального когортного мониторинга. Цель данного этапа - изучить воздействие некоторых факторов организации медицинской помощи на здоровье и развитие детей во внутриутробном периоде от рождения до шести лет. В работе использовались общенаучные (анализ литературы, изучение и обобщение сведений, сравнение, синтез, индукция, дедукция, классифицирование) и эмпирические (измерение, анкетирование, наблюдение, сравнение) методы исследования. Информационная база - выборочные данные проспективного когортного мониторинга по пяти волнам: 1998, 2001, 2004, 2014, 2020 гг. Научная новизна работы заключается в оценке силы и направленности факторов, связанных с недостаточной организацией медицинской помощи беременной женщине и маленькому пациенту, на конкретные неблагоприятные исходы здоровья ребенка. Выявлено, что низкая обеспеченность беременной женщины лекарственными препаратами повышает риск отставания развития ребенка в год и дефицита веса в 6 лет, а отсутствие доступа к консультативной врачебной помощи узких специалистов - постановки ребенка в 6 лет на диспансерный учет. Сложности в приобретении лекарств на первом году жизни младенца повышают вероятность отставания его развития, снижения группы здоровья в раннем возрасте, отклонения массы тела и физического развития в 6 лет. Отсутствие доступа к консультациям узких специалистов в возрасте 1, 3 и 6 лет сопряжено с более частой заболеваемостью, нарушениями физического и нервно-психического развития, риском хронических заболеваний и постановкой на диспансерный учет. Недостаточная оснащенность медицинского учреждения необходимым оборудованием и отсутствие у семьи материальных средств на получение платной помощи более чем вдвое увеличивают риск диспансерного наблюдения ребенка по поводу хронического заболевания. Поэтому проблемы кадрового обеспечения женских консультаций, перинатальных центров и детских поликлиник, а также снабжения беременных женщин и детей бесплатными лекарствами и медицинскими средствами требуют особого внимания и скорейшего решения с целью здоровьесбережения детского населения

Здоровье ребенка, фактор риска, беременность, консультативная врачебная помощь, обеспеченность врачами, доступность лекарственных средств, развитие ребенка, диспансерный учет, дефицит веса, группа здоровья

Короткий адрес: https://sciup.org/147251376

IDR: 147251376 | УДК: 614.2/314.4/618 | DOI: 10.15838/sa.2025.1.45.1

Текст научной статьи Доступность медицинской помощи до рождения и в первые 6 лет жизни ребенка как фактор риска здоровью и развитию: опыт когортного мониторинга

Медицинская помощь в настоящее время рассматривается как общественное достояние, на которое могут рассчитывать все граждане независимо от уровня доходов и места жительства (Николюкина, Кондрашова, 2011; Старшинова, Гоголева, 2015). В современном мире система здравоохранения не только оказывает качественную и безопасную медицинскую помощь, но и через профилактику заболеваний, восстановление здоровья больных и повышение качества жизни населения способствует росту благосостояния страны (Морозова, Бошкович, 2024). Профессор Института проблем рынка РАН д-р экон. наук А.С. Тулупов предлагает включить показатели обеспеченности и доступности медицинских услуг, покрытия медицинскими учреждениями, укомплектованности необходимыми лекарствами и оборудованием, медицинским квалифицированным персоналом в систему оценки национальной безопасности России в сфере здравоохранения (Тулупов, 2024).

Система охраны материнства и детства направлена на сохранение и укрепление здоровья женщины, рождение и воспитание здорового ребенка. Наличие и качество медицинских услуг, оказываемых беременным на всех сроках гестации, роженицам, родильницам и новорожденным, проживающим в условиях городских, сельских, районных территорий региона, оказывает решающее влияние на индексное значение смертности среди младенцев (Третьяков и др., 2024). Беременность – период величайшего испытания женского организма на прочность. Диагностика заболеваний у будущей матери сложна из-за уникальной физиологии ее организма, характеризующейся глубокой перестройкой многих органов и систем (Аргунова, 2023). У женщин нередко диагностируются патологии, кото- рые не проявлялись до гестации (Аргунова, 2020). Крайне важно в данный период налаженное взаимодействие консультативной помощи узких специалистов с акушерами-гинекологами для минимизации факторов риска здоровью ребенка со стороны матери.

В связи с этим Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила доступ к комплексу необходимых медицинских услуг во время беременности, родов и послеродового периода фундаментальным правом женщины и ребенка.

В социальном государстве одной из значимых задач по обеспечению эффективного функционирования системы здравоохранения является достижение высокого уровня качества и доступности медицинской помощи детскому населению. В Федеральном законе РФ от 21 ноября 2011 года № 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»1 государство признает приоритет охраны здоровья детей как одного из важнейших и необходимых условий их физического и психического развития. Органы государственной власти РФ и ее субъектов в соответствии со своими полномочиями обязаны создавать и развивать организации здравоохранения, оказывающие медицинскую помощь детям.

Значительный вклад в становление здоровья ребенка вносится в период раннего возраста, особенно в первые месяцы жизни при адаптации к внеутробной жизни в окружающей среде, когда происходит становление нервно-психического и физического развития, функциональное созревание систем организма (Вельтищев, 2000; Альбицкий и др., 2007; Чичерин, Никитин, 2010; Гаджиев, Агаларова, 2016; Ахмедова, 2022). Около 40% детей заболевают именно до трех лет, при этом отмечается динамика роста уровня заболеваемости на территории РФ (Ахмедова, 2022). Поэтому одним из приоритетных направлений социальной политики России с 2016 года становится создание системы раннего выявления проблем и комплексной помощи в развитии ребенка (Шмелева и др., 2024).

Важными условиями эффективности ранней помощи являются межведомственное взаимодействие и наличие кадров. Одним из «майских указов» Президента РФ В.В. Путина (от 7 мая 2018 года № 204 «О Национальных целях и стратегических задачах на период до 2024 года»2) определена важнейшая задача ликвидации кадрового дефицита в здравоохранении и обеспечения доступности медицинской помощи. Без ее решения невозможно добиться успеха ни по одному из федеральных проектов, включенных в национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография»3. Подчеркнуто, что основные решения в отношении здоровья населения должны приниматься на уровне первичного звена. В их число помимо прочего входят сопровождение беременности и патронаж детей первого года жизни.

Отметим, что кадровый кризис в здравоохранении актуален для всего мирового сообщества. Плотность и распределение работников здравоохранения являются показателем Целей устойчивого развития ООН4. Инвестиции в трудовые ресурсы здравоохранения способствуют экономическому росту5. По данным исследования (Haakenstad et al., 2022), в глобальном масштабе кадровое обеспечение медицинскими работниками в период с 1990 по 2019 год неуклонно росло. Тем не менее ощущается существенная нехватка работников здравоохранения во всем мире по сравнению с расчетными уровнями рабочей силы. Дефицит национальных кадров здравоохранения в 2019 году составил 6,4 миллиона врачей, 30,6 миллиона медсестер и акушерок, 3,3 миллиона стоматологов и 2,9 миллиона фармацевтических работников. ВОЗ наметила амбициозную повестку дня по расширению и повышению качества трудовых ресурсов здравоохранения к 2030 году6.

Современные проблемы развития кадров здравоохранения в мире связаны с дефицитом персонала, дисбалансом численности врачей и сестринского и акушерского персонала, чрезмерной концентрацией квалифицированных медицинских работников в крупных городах (Абзалиева и др., 2018) и их оттоком из государственных медицинских организаций в частные. Отметим, что из-за низкого уровня зарплат в стране в ноябре 2022 года не хватало 25% медицинского персонала (Соболь, 2024). По оценкам Минздрава РФ, осенью 2023 года нехватка специалистов среднего звена в государственных медицинских организациях составила около 50000 чел. (Кузьмин и др., 2024). В свою очередь недостаточное количество медицинских специалистов и низкое качество медицинского обслуживания способствуют оттоку населения из малых городов в регионы с более благоприятным уровнем и качеством жизни (Соболь, 2024).

Научными исследованиями доказано, что численность населения, которую может обслужить один участковый врач, не может составлять 1000–1500 пациентов при условии дополнительного сопровождения двумя медицинскими работниками со средним образованием (Raffoul et al., 2016). Иначе страдает качество медико-профилактической помощи населению. В Российской

Федерации норматив обслуживаемого населения на терапевтическом участке составляет 1700 чел. от 18 лет и старше в городских условиях, в сельской местности – 1300 чел., для врачей-педиатров – 800 детей в возрасте 0–17 лет7.

В современной литературе достаточно широко и разнопланово представлена проблематика, связанная с субъективной оценкой населением доступности и качества медицинской помощи. Изучение удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием посредством социологических исследований является одним из способов оценки его качества (Моисеева и др., 2010; Соколова, 2017; Кислицына, 2020; Бузин, 2022). Степень удовлетворенности пациентов отражает не только социальную эффективность деятельности медицинских организаций, но и работу всей системы здравоохранения.

Так, проблема с доступностью медицинских услуг актуальна, по данным «Superjob», для более чем половины опрошенных россиян. На три балла и ниже оценили местную систему здравоохранения около 60%, а качество их услуг – двое из трех респондентов8. Напрямую на проблему доступности врачебной помощи влияет дефицит кадров. По данным Комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного в 2022 году, более 44% обратившихся за амбулаторно-поликлинической помощью в медицинские организации и не получивших ее в качестве причины назвали именно отсутствие нужного специалиста, причем в сельской местности их доля превышает 52%, а в городах численностью от 50 до 100 тыс. жителей – 60%9.

Основной объем медицинской помощи по мере взросления ребенок получает в условиях поликлиники. Родители, выступая законными представителями ребенка, могут объективно оценить качество медицинской помощи, оказанной ему амбулаторно, а при необходимости защитить его законные интересы (Юрьев, Соколова, 2017).

Согласно данным опроса родителей, основными проблемами в работе детских поликлиник являются недостаточный уровень квалификации специалистов, их нехватка, очереди, недостаточный уровень внимания к ребенку (Чвырева, 2010; Полунина, Кудряшова, 2010; Денисов и др., 2015). Выборку в рамках указанных исследований составляли родители детей раннего возраста из различных регионов РФ (г. Рязань, Омская область), изъявившие желание участвовать в анкетировании, преимущественно матери в возрасте 20–29 и 30–39 лет. По данным анонимного анкетирования 1488 родителей детей, получающих медицинскую помощь в АПУ Санкт-Петербурга, проведенного сотрудниками Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Минздрава России (Юрьев, Соколова, 2017), большинство родителей испытывают трудности с получением талона на прием к врачу-специалисту в детской поликлинике (78%), из них 40% – «иногда», 29% – «всегда», а 8,5% считают это практически невозможным. Наименее доступны следующие узкие специалисты: детские оториноларингологи (25% родителей), неврологи (18%), ортопеды (14%), аллергологи (13%), кардиологи (12%) и офтальмологи (10%). Более половины респондентов (53%) отметили трудности при получении направления на инструментальные виды исследований (УЗИ, рентген, ЭКГ, КТ, МРТ и др.).

На основании статистических материалов Росстата, Минздрава России и базы данных ЦНИИОИЗ Минздрава России в целом по РФ, субъектам РФ и федеральным округам методом сравнительного анализа было осуществлено исследование динамики изменения сети медицинских организаций в сельской местности, показателей обеспеченности врачебными кадрами, койками за период с 2003 по 2018 год. Выявлено, что из-за сокращения численности сельских жителей возникают проблемы организации лечебно- профилактической и консультативнодиагностической помощи (Руголь и др., 2020). Действительно, результаты анонимного анкетирования 100 родителей пациентов детского поликлинического отделения Новодевяткинского сельского поселения свидетельствуют, что проблема доступности медицинской помощи особенно остро стоит для детского населения. Практически 60% участвовавших в анкетировании родителей обращались за медицинской помощью в другие лечебные организации: оплачивали консультацию специалиста, УЗИ, ЭКГ, рентгенографию, МРТ. Основными причинами обращения в частные медицинские организации, использования платных услуг являются отсутствие очередей, шаговая доступность, удобный график работы, наличие врачей узких специальностей с высокой квалификацией (Соболев и др., 2018).

Есть ряд зарубежных исследований, подтверждающих, что снижение удовлетворенности работой врачей первичной медикосанитарной помощи связаны со снижением качества и преемственности лечения (Bodenheimer, Sinsky, 2014; Willard-Grace et al., 2019). Нехватка кадров, текущая политика и организация здравоохранения создают дефицит времени приема специалиста. При этом ученые признают, что проведено очень мало углубленных исследований, изучающих, какой вред здоровью пациента может наносить сокращенное время приема врача, ухудшая качество и безопасность лечения (Satterwhite et al., 2024).

Метод когортного мониторинга, в рамках которого используется статистическое, медицинское и социологическое наблюдение (Гржибовский, Иванов, 2015), доказал свою эффективность с точки зрения здоровье-сбережения, систематически применяется для изучения причин и профилактики детских болезней (Науэн, 2006; Гржибовский, Иванов, 2015; Fleischer, Albright, 2024).

Ранее нами на базе данных пяти волн проспективного мониторинга наблюдения за когортами семей с детьми, проводимого ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук» в рамках НИР

«Изучение условий формирования здорового поколения» с 1995 года10, был произведен расчет относительного риска ряда медико-биологических, социально-демографических, экологических и социальноэкономических факторов, сформированных еще до рождения ребенка, влияющих на его здоровье во внутриутробный период и на протяжении первых семи лет жизни (Шматова и др., 2022; Шматова и др., 2023a; Шматова и др., 2023b; Шматова, Разварина, 2023). Однако остается актуальным вопрос, каким образом кадровый дефицит в здравоохранении, низкая доступность бесплатной, гарантированной государством медицинской помощи женщине в период беременности могут повлиять на здоровье ребенка во время формирования работы всех органов и систем. В рамках данного исследования более углубленно рассмотрим влияние этих двух факторов.

Цель исследования – оценить воздействие некоторых факторов организации медицинской помощи на здоровье и развитие детей во внутриутробном периоде и от рождения до шести лет.

Задачи исследования: оценка основных статистических и социологических маркеров здоровья будущих матерей и детского населения; анализ статистических и социологических данных, характеризующих деятельность системы здравоохранения и степень доступности ее услуг и специалистов; расчет относительного риска неблагоприятных факторов доступности медицинской помощи для здоровья и развития ребенка до рождения и в первые шесть лет жизни.

Объект исследования – семьи с детьми в Вологодской области; предмет – здоровье детей 0–6 лет.

Методика исследования

На первом этапе исследования проанализированы данные Росстата, характеризующие некоторые негативные тренды состояния здоровья женщин, беременных и родильниц, а также детей до 14 лет и подростков 15–17 лет, за период 2010–2022 гг. Дополнительно изучены статистические данные о расходах государственного бюджета в разных странах и регионах России на систему здравоохранения, рассмотрены показатели обеспеченности медицинскими кадрами и коечным фондом.

На втором этапе исследования произведена оценка выборочных данных упомянутого выше медико-социального когортного мониторинга «Изучение условий формирования здорового поколения». В качестве информантов, заполняющих анкеты, выступали медицинские работники (акушер-гинеколог, неонатолог, педиатр) и матери детей. Были использованы интер- и интракогорт-ные методы анализа данных.

В информационную базу объединены данные когортного медико-социального мониторинга пяти волн: 1998, 2001, 2004, 2014, 2020 гг. Исходное число родильниц составило 1464 женщины, обследовано 1037 детей, принявших дальнейшее участие в исследовании в возрасте 0–6 лет.

Оценка силы взаимосвязи фактора с отдельными параметрами состояния здоровья ребенка производилась с помощью расчета показателя относительного риска (ОР).

ОР рассчитывался как отношение наступления неблагоприятного исхода для здоровья в «экспонированной» группе (подвергшейся воздействию фактора риска) к аналогичному риску в «неэкспонированной» группе (не подвергшихся воздействию) на основе четырехпольной таблицы сопряженности: фактор риска (есть/нет) × неблагоприятный исход (есть/нет).

RR

A- (C + D') О (A + B)

|

ъ 5 I co | Q_ £^a и c rn ш £ к Ю EI CD О I X s |

о о $ о S fU CK ко CD os X EI I- o CD X 1 s |

Всего |

|

|

Фактор риска присутствует (1) |

A |

B |

A + B |

|

Фактор риска отсутствует (0) |

C |

D |

C + D |

|

Всего |

A + C |

B + D |

A + B + C + D |

Если ОР больше 1, то действие изучаемого фактора повышает риск развития неблагоприятного исхода, и чем больше значение ОР, тем вероятность выше. Если ОР меньше 1, то фактор защитный и снижает вероятность утраты показателя здоровья. В каждом случае обязательно оценивается статистическая значимость относительного риска исходя из значений 95% доверительного интервала (ДИ). Отметим, что ОР не несет информации о величине абсолютного риска, а демонстрирует силу связи между воздействующим фактором и отставанием в развитии.

Анализ влияния изучаемого фактора риска на здоровье детей производился нами в период беременности женщины (ретроспективные ответы матери на вопросы анкеты) и при получении медицинской помощи ребенку в возрасте 6 месяцев, одного года, трех и шести лет.

Остановимся на необходимых нам для расчета показателя относительного риска и формирования четырехпольной таб- лицы сопряженности (1) факторах риска и (2) неблагоприятных исходах для здоровья.

В рамках данного исследования в качестве фактора доступности медицинской помощи мы оценивали ответы женщин – участниц мониторинга об удовлетворенности следующими аспектами организации медицинского сопровождения в период беременности: (1) возможность получения своевременного лабораторно-диагностического обследования; доступность (2) своевременной квалифицированной акушерско-гинекологической (врачебной), (3) терапевтической помощи, (4) консультативной врачебной помощи узких специалистов (невропатолог, офтальмолог и др.); (5) возможность своевременной госпитализации; (6) обеспеченность необходимыми лекарственными препаратами (в том числе препаратами, содержащими железо, витамины) и медицинскими средствами; информации (7) по вопросам подготовки к родам и (8) ухода за новорожденным. Фактор считался нами положительным в случае негативной оценки, неудовлетворенности будущей матерью данными показателями медицинского сопровождения.

В дальнейшем, после рождения ребенка, в качестве изучаемого в данном исследовании фактора риска мы рассматривали (1) «низкую» оценку матерью доступности видов медицинской помощи ребенку (своевременного лабораторно-диагностического обследования; своевременной квалифицированной помощи врача-педиатра; врачей различных специальностей (невропатолог, хирург, аллерголог и др.); своевременной госпитализации в случае необходимости; лекарственных препаратов (в том числе витаминов) и медицинских средств; информации по вопросам ухода за ребенком в случаях заболевания; (2) «частые» проблемы в организации работы детских медицинских учреждений (очереди и невозможность попасть на прием к специалистам; плохая организация работы регистратур; некомпетентность врача; неудобный график работы специалистов; невнимательное, неуважительное отношение медработников; отсутствие нужных специалистов и недостаток информации об их работе; необходимость пользоваться платными услугами; отсутствие денег на платных специалистов; недостаточная оснащенность медицинского учреждения оборудованием; недостаток или дороговизна медикаментов).

В качестве неблагоприятных исходов для здоровья ребенка мы рассматривали: (а) кратность заболеваемости (учитывалась частота более 5 раз в год); (b) соответствие физического (отставание в развитии, а также избыток/недостаток массы тела) и нервнопсихического развития (НПР) возрастной норме (отставание); (c) группу здоровья (наличие 2 и ниже группы здоровья); (d) постановку ребенка на диспансерный учет.

Обработка и анализ исходной информации осуществлялись с помощью программного обеспечения Microsoft Office Excel и IBM SPSS Statistics (ver.22.0). В обсуждении результатов нами представлены лишь те факторы риска, которые продемонстрировали связь с ухудшением здоровья ребенка.

Научная новизна представленной работы заключается в уточнении и детализации силы и направленности воздействия фактора, связанного с несовершенной организацией медицинской помощи беременной женщине и маленькому пациенту, на конкретные неблагоприятные исходы здоровья ребенка.

Практическая значимость проведенного исследования позволит научно обосновать острую необходимость скорейшего решения проблемы кадрового потенциала в здравоохранении при планировании будущих стратегий профилактики нарушений здоровья, физического и нервно-психического развития детей, начиная с работы женских консультаций, перинатальных центров, детских и взрослых поликлиник.

Результаты и обсуждение

Основные тенденции состояния здоровья беременных женщин и детского населения в России

Научно доказано, что здоровье будущей матери является защитным фактором развития ее ребенка. Статистические данные относительно здоровья женщин до и во вре- мя беременности и родов демонстрируют благоприятные поступательные тенденции снижения заболеваемости и улучшения большинства показателей. Однако мы остановимся на некоторых негативных трендах здоровья женского населения. По данным Росстата, можно отметить в период с 2010 по 2022 год 20%-й рост заболеваемости женщин злокачественными новообразованиями (табл. 1), особенно молочной железы (на треть) и матки (на четверть), что в большей степени может быть вызвано совершенствованием системы ранней диагностики этих патологий. Показатель бесплодия российских женщин детородного возраста увеличивался до 2015 года с последующим снижением, в 2021–2022 гг. он оставался примерно на одном уровне (203 женщины на 100 тыс. женщин 15–49 лет). Также можно отметить поступательный рост показателя расстройства менструаций у женщин репродуктивного возраста.

Ряд патологий беременных женщин может оказывать существенное вредное воздействие на протекание родовой деятельности. Так, за изучаемый период более чем в 30 раз выросла заболеваемость будущих матерей сахарным диабетом, осложнившим роды (см. табл. 1). Незначительно увеличилась доля различных венозных осложнений. Количество случаев анемии у беременных возрастало на протяжении 2010–2019 гг., далее наблюдается снижение показателя. Тем не менее его значение на 8% выше уровня 2010 года. Частота кровотечений в последовом и послеродовом периодах родов с 2019 года, напротив, выросла на четверть и также превышает показатель 2010 года.

Отметим, однако, благоприятные тенденции снижения заболеваемости беременных болезнями мочеполовой и сердечнососудистой систем (на 30%), нарушений родовой деятельности (на 40%) и случаев гипертензивных расстройств, отеков (более чем вдвое).

Примерно 35–37 из 100 родов считаются нормальными, и их доля стабильна в течение всего изучаемого периода (2010–2022 гг.). Однако наблюдается тенденция роста приме-

Таблица 1. Негативная динамика показателей состояния здоровья женщин и осложнений в родах в России в период 2010–2022 гг.

Показатель Год Динамика 2010 2015 2019 2020 2021 2022 Заболеваемость женщин отдельными болезнями, на 100 тыс. женщин Злокачественные новообразования, в т. ч.: 363,06 405,03 440,46 379,29 400,34 435,35 119,9 молочной железы 74,5 84,5 93,3 82,1 88,5 97,5 130,9 шейки и тела матки, плаценты 45,1 52,3 56,5 50,2 52 56 124,2 яичника 17,0 17,8 17,9 16,6 16,9 17,9 105,3 Расстройства менструаций* 1390,3 1360,4 1456,8 1302,9 1439,1 1505,3 108,3 Бесплодие* 201,28 278,33 252,39 192,52 204,06 203,29 101,0 Число заболеваний, осложнивших роды, на 1000 родов Сахарный диабет 3,7 23,7 76,2 86,2 101,8 113,9 3078,4 Венозные осложнения 22,1 19,8 23,6 24,3 26,3 25,2 114,0 Анемия 230,8 235,3 263,3 261,7 258,1 248,9 107,8 Кровотечение в последовом и послеродовом периодах 12,7 10,8 10,6 11,2 11,7 13,4 105,5 Проведено акушерских операций, на 100 родов Вакуум-экстракция 0,5 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 260,0 Кесарево сечение 22,3 27,6 30,1 30,3 30,9 31,2 139,9 Нормальные роды, % 37,4 38,4 36,0 35,9 35,3 36,2 96,8 * На 100 тыс. женщин в возрасте 15–49 лет. Источник: Здравоохранение в России – 2023. Разд. 2. Состояние здоровья населения. 2.3. Состояние здоровья женщин. URL:

нения оперативного способа родоразреше-ния (на 40%; см. табл. 1) и вакуум-экстракции (в 2,6 раза). Последнее, на данным нашего более раннего исследования, выступает серьезным фактором риска здоровью будущего ребенка, повышая вероятность постановки на диспансерный учет на протяжении всего младенческого, раннего и дошкольного периода (Шматова и др., 2022).

Социологические данные о состоянии здоровья матерей участников когортного мониторинга в целом подтверждают статистическую информацию. За 1998–2020 гг. самооценка беременными своего здоровья улучшилась: они в 5 раз чаще стали считать его «отличным» (в 2020 году – 21%). С 1998 года частота гинекологических заболеваний снизилась на 80%, болезней мочеполовой системы – на 70%, системы пищеварения и кровообращения – на 60%, кожи – на треть, органов дыхания и эндокринной системы – на четверть. Негативная тенденция заключается в росте болезней нервной системы и органов чувств (на четверть).

Однако, по данным акушерского анамнеза, нами ранее уже были отмечены следующие негативные тенденции (Шматова, Разварина, 2023): в период беременности у женщин чаще стали проявляться болезни эндокринной системы (в 2020 году – 22%) в целом, сахарный диабет (13,5%) и заболевания щитовидной железы (7%) в частности, а также гипертония (5%). Отметим, что распространение патологий щитовидной железы – общемировая тенденция. Выявленные у будущей матери заболевания создают серьезные диагностические и терапевтические проблемы (Papaleontiou, Haymart, 2022) и могут приводить к внутриутробным психоневрологическим нарушениям, низкому весу при рождении и даже смерти плода (Удовика, Степура, 2015).

Также наблюдается рост в 2020 году частоты токсикоза первой половины беременности (вдвое по сравнению с предыдущими когортами) и болезней мочеполовой системы будущих мам (с 2004 года – на 40%). Положительными моментами в 2020 году стали минимальный на протяжении всех лет мониторинга показатель распространения диагноза анемии у беременных (40%), а также тенденция снижения токсикоза второй половины беременности (с 18% в 1998 году до 3% в 2020 году).

По результатам когортного мониторинга выявлено, что акушеры-гинекологи в 2,4 раза чаще стали использовать кесарево сечение (с 8% в 1995 году до 28% в 2020 году) при родоразрешении, что также соответствует статистическим данным. Реже наблюдаются те или иные осложнения в родах (кровотечение, раннее излитие околоплодных вод, затяжные и стремительные роды), что, безусловно, является защитным фактором здоровья будущего ребенка.

Ухудшение ряда показателей женского здоровья и родовой деятельности влечет за собой и негативную динамику состояния здоровья детского населения (табл. 2). По данным Росстата, примерно каждый третий (в 2022 году 31,5%, или 398 тыс. новорожденных) из родившихся живыми нездоров. По сравнению с 2010 годом показатель улучшился на 3 п. п., в основном за счет сокращения удельного веса диагноза «отдель- ные состояния, возникающие в перинатальном периоде» (в 2010 году каждый второй больной новорожденный, а в 2022 году – 43%, или 545300 детей). Однако на 20% увеличилась доля новорожденных с врожденными аномалиями развития, составив 3,6% (45900 новорожденных).

Примерно каждый пятый (200 на 1000 детей) ребенок на первом году жизни страдает тем или иным заболеванием нервной системы (см. табл. 2), а почти каждый десятый в 2022 году – имел врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения. Оба показателя выше уровня 2010 года на 7 и 28% соответственно. Более чем на 43% увеличилась доля детей, пострадавших на первом году жизни от различных травм, отравлений и некоторых других воздействий внешних причин.

Рост числа врожденных аномалий развития, выявленных как при рождении, так и на первом году жизни младенца, является очень тревожным трендом.

По сравнению с 2001 годом растет оценка состояния здоровья новорожденных участников когортного мониторинга по шкале Апгар (с 8,0 баллов в 2001 году до 9,1

Таблица 2. Ряд показателей здоровья детей в России в период 2010–2022 гг.

Показатель Год 2010 2015 2019 2020 2021 2022 Состояние здоровья новорожденных, % от числа родившихся живыми Родилось детей больными или заболели (массой тела 1000 г и более), в т. ч.: 35,5 31,8 31,4 30,9 31,1 31,5 врожденные аномалии 3,0 2,9 3,4 3,3 3,4 3,6 отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде 49,3 43,4 43,0 42,0 42,7 43,1 Недоношенные 5,3 5,8 6,2 6,0 6,2 6,0 Заболеваемость детей на первом году жизни, на 1 тыс. детей до года Болезни нервной системы 195,5 204,2 214,7 205,9 216,1 209,4 Врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения 74,0 67,7 86,5 83,7 90,8 94,8 Травмы, отравления и другие внешние причины 16,1 13,0 23,3 22,8 22,7 23,1 Заболеваемость детей в возрасте 0–14 лет психическими расстройствами и расстройствами поведения, на 100 тыс. детей в возрасте 0–14 лет Психозы и состояния слабоумия 8,8 12,5 15,5 15,2 19,4 22,4 Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом психозы и состояния слабоумия, на 100 тыс. детей в возрасте 0–14 лет Психозы и состояния слабоумия 74,8 91,2 136,0 149,8 166,9 190,8 Источник: Здравоохранение в России – 2023. Разд. 2. Состояние здоровья населения. 2.3. Состояние здоровья детей в возрасте 0–14 лет. URL:

Здоровые дети

^м когорта 1995 г.р.

■ ш когорта 2001 г.р.

■■■ I когорта 2014 г.р.

среднее

^ когорта 1998 г.р.

■■■ когорта 2004 г.р.

■■■ когорта 2020 г.р.

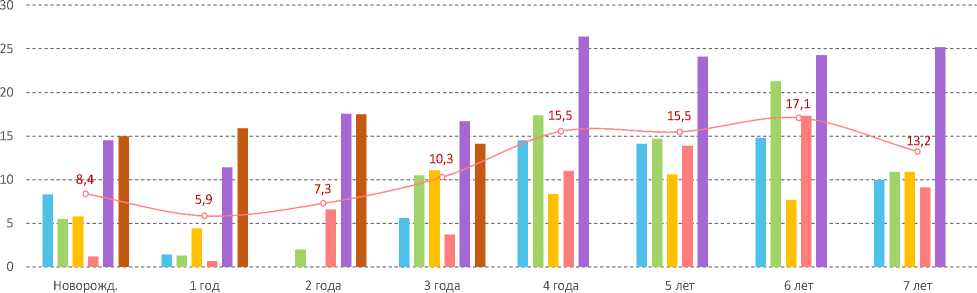

Рис. 1. Доля здоровых детей – участников 6 волн когортного мониторинга на протяжении дошкольного периода, %

Источник: результаты авторского исследования.

в 2020 году). Также в два раза реже выявляются какие-то серьезные врожденные пороки развития и заболевания (29,6% в 2001 году и 16,6% в 2020 году). Отметим, что особенность выборки мониторинга заключается в добровольном участии родивших женщин, а не всех рожениц. Полагаем, что матери, родившие детей с серьезными патологиями развития, изначально отказались от участия в исследовании, поэтому социологические данные несколько не соответствуют статистическим показателям распространения врожденных патологий у новорожденных, что не умаляет значимость полученных результатов.

По данным Росстата11, доля здоровых детей, которые в рамках профилактических осмотров характеризуются первой группой здоровья, стабильна на протяжении 2015– 2022 гг. (в пределах 28–29%). Доля представителей второй группы здоровья составляет более половины детей (56–57%), третьей – 12–14%, остальные – 2–3%.

Однако анализ результатов когортного мониторинга не позволяет говорить о такой многочисленности представителей первой группы здоровья. В 2004 году было на- брано минимальное количество здоровых детей (около 1% новорожденных; рис. 1). Наибольшая доля детей I группы на протяжении всего дошкольного периода наблюдалась в когорте 2014 года рождения. В ней после четырех лет каждый четвертый ребенок имел I группу здоровья.

Согласно рис. 1, наибольшее снижение удельного веса здоровых детей отмечается на первом году жизни (5,9% в среднем по 6 когортам), а в дальнейшем наблюдается некоторый рост их числа до 6 лет (до 17%) с последующим снижением к моменту поступления в школу (до 13%).

Основные маркеры деятельности системы здравоохранения и степени доступности ее услуг и специалистов

Безусловными лидерами по расходам на систему здравоохранения, по данным Росстата12, являются такие страны, как США, Германия, Великобритания, Швеция, выделяющие на эту сферу порядка 10% ВВП. Затем следуют Франция (9,4%), Дания (9,3%), Австрия и Бельгия (8,8%), Канада (8,7%), Норвегия (8,6%), Чехия (8,1%). В азиатском регионе лидируют Япония (9,2% ВВП), Израиль (5,9%), Республика Корея (5,1%).

В 2021 году Россия тратила на нужды здравоохранения 3,8% ВВП страны, что меньше, чем в ЮАР (5,3%), ряде латиноамериканских государств, а также в странах бывшего «соцлагеря» – Белоруссии, Молдове и Латвии.

Тем не менее уровень обеспеченности медработниками в России можно сравнить с уровнем передовых европейских стран, что признают зарубежные ученые (Haakenstad et al., 2022). Численность врачей в России достаточно высока, в 2021 году она составила 505 (в 2022 году – 508) на 100 тыс. чел. населения, что позволяет стране занимать шестое место в Европе по данному показателю. В пятерку лидеров в 2021 году входили Греция (616), Австрия (541), Португалия (532), Беларусь (522) и Норвегия (516). В Азии больше всего врачей в Израиле (335), Азербайджане (324), Узбекистане (271), Японии (260) и Южной Корее (256). Наименьшие показатели отмечались в Европе – во Франции и Великобритании, в Азии – в Бангладеш (67) и Индии (70). На 100 тыс. американских жителей в 2021 году приходилось 267 врачей, канадских – 27713.

По числу больничных коек Россия в 2021 году (791 койка на 100 тыс. чел. населения, а в 2022 году – 780) занимала второе место в Европе после Болгарии (792). Также высокие показатели отмечались в таких европейских странах, как Германия, Румыния, Австрия, Молдавия, и странах азиатского региона – Республике Корее, Японии, Китае. Меньше коечного фонда, как и врачей, в Азии – в Индии и Бангладеш, в Европе – в Швеции, Великобритании, Дании. В США число больничных коек на 100 тыс. чел. населения (277) меньше, чем в Израиле (291) и в 2,8 раза ниже, чем в России14.

Наиболее обеспечен в России медицинскими специалистами Северо-Западный федеральный округ (63,2 на 10 тыс. чел. населения; табл. 3), в основном за счет Санкт-Петербурга с показателем 89 врачей на 10 тыс. чел. населения). При этом в округ входят три региона- аутсайдера по кадровому обеспечению здравоохранения: Псковская (35,0), Ленинградская (35,8) и Вологодская (36,0) области. Последняя занимает 81 место в стране, что говорит об актуальности проблемы кадрового дефицита для региона.

В России, по данным Росстата15, в 2023 году числилось 744 тыс. врачей, в Вологодской области – чуть более 4 тыс. При этом доля работающих в медицинских учреждениях государственной формы собственности сокращается, а в частных клиниках – значительно увеличивается (в России с 2016 года – на 71%, в Вологодской области – на 56%).

Показатель укомплектованности штатных должностей физическими лицами в целом по стране за последние пять лет вырос до 63,6% при снижении коэффициента совместительства до 1,3 (Латышова, Иванова, 2023).

При этом, если проанализировать данные Росстата16, можно сказать, что за период 2010– 2023 гг. в России существенно снизилась обеспеченность педиатрами (на треть в расчете на 10 тыс. детей в возрасте 0–14 лет), фтизиатрами (на 16%), психиатрами и наркологами (на 12%), но выросла численность рентгенологов (на 30%), офтальмологов и хирургов (на 16%), стоматологов (на 14%), терапевтов (на 13%) и отоларингологов (на 11%).

В целом острота большинства изучаемых проблем, связанных с организацией медицинского наблюдения будущих матерей, по мнению участниц когортного мониторинга, за период 1998–2014 гг. снижается (рис. 2). Особенно наблюдается скачок средней оценки в когорте 2014 г. р. за исключением одного аспекта – «обеспеченность необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими средствами» (показатель остался на уровне 7,3 балла, что даже ниже уровня 2001 года в 7,6 балла).

В 2020 году наибольшее число положительных оценок пришлось на возможность своевременной госпитализации в случае не-

Таблица 3. Численность врачей всех специальностей, на 10000 чел. населения, чел.

|

Регион |

Год |

Место в РФ, 2022 год |

|||||

|

2005 |

2010 |

2015 |

2020 |

2021 |

2022 |

||

|

Российская Федерация |

48,6 |

50,1 |

45,7 |

50,0 |

50,5 |

50,8 |

- |

|

Центральный ФО |

50,9 |

53,5 |

45,5 |

52,1 |

53,2 |

54,0 |

3 |

|

Южный ФО |

43,6 |

44,4 |

41,5 |

43,9 |

44,0 |

44,3 |

7 |

|

Северо-Кавказский ФО |

42,5 |

40,1 |

39,2 |

43,4 |

43,3 |

43,7 |

8 |

|

Приволжский ФО |

46,7 |

47,2 |

45,0 |

47,5 |

47,6 |

47,5 |

6 |

|

Уральский ФО |

42,5 |

46,0 |

43,1 |

47,1 |

47,4 |

48,2 |

5 |

|

Сибирский ФО |

51,6 |

52,4 |

47,2 |

49,5 |

49,8 |

49,5 |

4 |

|

Дальневосточный ФО |

52,3 |

54,2 |

51,8 |

54,7 |

54,5 |

54,4 |

2 |

|

Северо-Западный ФО |

54,3 |

57,8 |

54,5 |

61,6 |

62,8 |

63,2 |

1 |

|

Республика Карелия |

50,5 |

50,4 |

51,2 |

59,5 |

60,6 |

59,0 |

13 |

|

Республика Коми |

45,0 |

47,5 |

50,3 |

55,3 |

54,8 |

54,0 |

24 |

|

Архангельская область, в т. ч.: |

53,2 |

56,6 |

55,4 |

59,6 |

60,8 |

61,1 |

- |

|

Ненецкий АО |

39,1 |

44,4 |

48,0 |

54,6 |

57,2 |

55,6 |

18 |

|

Архангельская область без АО |

53,7 |

57,0 |

55,7 |

59,8 |

61,0 |

61,3 |

8 |

|

Вологодская область |

35,3 |

34,6 |

35,2 |

36,2 |

35,7 |

36,0 |

81 |

|

Калининградская область |

35,7 |

34,5 |

44,5 |

46,4 |

48,3 |

49,5 |

35 |

|

Ленинградская область |

30,6 |

34,4 |

32,8 |

35,5 |

36,3 |

35,8 |

80 |

|

Мурманская область |

50,1 |

57,4 |

55,4 |

55,2 |

55,5 |

55,0 |

21 |

|

Новгородская область |

39,2 |

41,3 |

43,2 |

42,8 |

43,5 |

43,1 |

64 |

|

Псковская область |

34,7 |

34,6 |

34,5 |

33,2 |

34,5 |

35,0 |

83 |

|

г. Санкт-Петербург |

80,0 |

84,8 |

72,3 |

86,0 |

87,9 |

89,1 |

1 |

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели – 2023 (2023): стат. сб. Разд. 6. Здравоохранение. 6.4. Численность врачей всех специальностей / Росстат. Москва. С. 372–373. URL: mediabank/

Информации по вопросам ухода за новорожденным

8,0

7,6

7,3

8,6

7,0

7,9

8,5

8,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

Информации по вопросам медицинской, психологической и др. подготовки к родам

Обеспеченность необходимыми лекарственными препаратами (в том числе препаратами, содержащими железо, витамины) и медицинскими средствами

Возможность своевременной госпитализации в случае необходимости

Доступность консультативной врачебной помощи по различным специальностям (невропатолог, офтальмолог, другие)

Доступность своевременной квалифицированной терапевтической (врачебной) помощи

Доступность своевременной квалифицированной акушерско-гинекологической (врачебной) помощи

Возможность получения своевременного лабораторно-диагностического обследования

■ 2014 г. ■ 2004 г. ■ 2001 г. ■ 1998 г.

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Оцените, пожалуйста, по шкале от 1 (низкая) до 10 (высокая) степень доступности для Вас нижеперечисленных обстоятельств, связанных с организацией медицинского наблюдения в период настоящей беременности»

Источник: результаты авторского исследования.

обходимости. Более 60% родивших женщин высоко оценили данное направление работы служб здравоохранения. Практически столько же убеждены в высокой доступности квалифицированной акушерско-гинекологической помощи. Чуть меньше (каждая вторая участница когортного мониторинга) полностью удовлетворены возможностями лабораторно-диагностического обследования. Низкую оценку вышеуказанным аспектам организации медицинского наблюдения в период беременности поставили менее 4% респонденток.

Тем не менее наиболее острыми проблемами организации медицинской помощи будущим матерям, по мнению участниц когортного мониторинга, являются недоступ- ность консультативной врачебной помощи узких специалистов: невропатолог, офтальмолог и др. (в 2020 году – каждая пятая) и недостаточная обеспеченность необходимыми лекарственными препаратами (в т. ч. содержащими железо, витамины) и медицинскими средствами (в 2020 году – каждая четвертая; рис. 3).

Наиболее высокие оценки доступности врачей по различным специальностям и лекарств в период наблюдения беременности ставили будущие роженицы из г. Череповца, а низкие – жители Вологды и сельской местности (табл. 4) . «Кадровый голод», судя по оценкам респонденток, для г. Череповца чуть менее актуален. В целом оценка всех показателей гораздо выше среди черепов-

Обеспеченность необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими средствами

Доступность консультативной врачебной помощи по различным специальностям (невропатолог, офтальмолог, другие)

Информации по вопросам медицинской, психологической и др. подготовки к родам

Информации по вопросам ухода за новорожденным

Доступность своевременной квалифицированной терапевтической помощи

Возможность получения своевременного лабораторно-диагностического обследования

Доступность своевременной квалифицированной акушерско-гинекологической помощи

Возможность своевременной госпитализации в случае необходимости

■ высокая ■ средняя низкая

I 26,4 25,1 26,6 инин

26,9 36,120,1

33,8 25,314,5

42,5 23,210,8

40,4 34,68,2

i 47 33,24

57,8 26,12,9

I 60,2 16,92,1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Рис. 3. Оценка степени доступности по различным аспектам при организации медицинского наблюдения в период беременности, 2020 год, % от числа ответивших

Источник: результаты авторского исследования.

Таблица 4. Оценка доступности необходимых лекарств, медицинских средств и врачей в период беременности, 2020 год, %

|

Оценка |

Среднее |

Территория |

Группы здоровья |

|||

|

Вологда |

Череповец |

Районы |

I |

II ... IV |

||

|

Обеспеченность необходимыми лекарственными препаратами (в том числе препаратами, содержащими железо, витамины) и медицинскими средствами |

||||||

|

Высокая |

26,4 |

25 |

31,3 |

20 |

21,5 |

28,7 |

|

Средняя |

25,1 |

25,4 |

20,9 |

35 |

24 |

25,6 |

|

Низкая |

26,6 |

27,2 |

25,2 |

27,5 |

28,1 |

26 |

|

Доступность консультативной врачебной помощи по различным специальностям (невропатолог, офтальмолог и др.) |

||||||

|

Высокая |

26,9 |

22,8 |

35,7 |

25 |

21,5 |

29,5 |

|

Средняя |

36,1 |

37,9 |

32,2 |

37,5 |

36,4 |

36 |

|

Низкая |

20,1 |

21,4 |

17,4 |

20 |

23,1 |

18,6 |

чанок, что может говорить о действительно более налаженной и развитой системе медицинского сопровождения будущих матерей.

Примечательно, что матери, родившие детей со II группой здоровья и ниже, чаще, чем матери детей с I группой здоровья, удовлетворены организацией и качеством оказываемой им во время беременности помощи.

Несмотря на неплохие позиции России в мире с точки зрения укомплектованности врачами и медицинскими койками на душу населения, проблема «кадрового голода» в здравоохранении (в т. ч. в Вологодской области) остается крайне актуальной, особенно в государственных учреждениях, в сельской местности и ряде отдаленных, экономически неблагополучных регионов или на территориях, примыкающих к крупным развитым центрам. Назрела острая потребность в решении проблемы дефицита квалифицированных медицинских кадров. В Вологодской области предпринимаются определенные шаги в этом направлении, в т. ч. посредством открытия филиала Ярославского медицинского института, внедрения программ поддержки молодых специалистов, в т. ч. сельской местности (например, «Земский доктор»), увеличения заработной платы врачей и среднего медицинского персонала.

Воздействие фактора организации системы здравоохранения и ее доступности на здоровье участников когортного мониторинга

Посредством расчета показателя относительного риска было выявлено, что негативные оценки организации медицинской помощи со стороны матерей, начиная с внутриутробного периода развития ребенка, наиболее тесно связаны с параметрами его здоровья по мере взросления.

Так, если будущая мать в период беременности не получила достаточной консультативной врачебной помощи невропатолога, офтальмолога и других узких специалистов, то в возрасте 6 лет ребенок чаще ставился на диспансерный учет (ОР = 2,25; 95% ДИ:1,15–4,39).

С одной стороны, нуждаемость будущей матери в квалифицированной помощи от- дельных врачей могла быть связана с наличием у нее хронических заболеваний, изначально низким собственным потенциалом здоровья. Это могло привести к развитию аналогичных проблем у ее ребенка. С другой стороны, не оказанная своевременно консультация беременной женщине, нена-значенное лечение могли привести к нарушениям внутриутробного развития плода, которые не были диагностированы после рождения, а проявились лишь к преддо-школьному возрасту.

Низкая обеспеченность будущей матери лекарственными препаратами (в том числе содержащими железо, витамины) и медицинскими средствами повышает риск снижения группы здоровья ребенка к шестимесячному возрасту (ОР = 1,56; 95% ДИ:1,03–2,43) и года (ОР = 1,91; 95% ДИ:1,22–3,01), отставания в физическом и нервно-психическом развитии на первом году жизни (ОР = 2,04; 95% ДИ:1,22–3,41), дефициту веса к пред-дошкольному возрасту (ОР = 4,56; 95% ДИ:1,94–10,73). Таким образом, отсутствие у беременной женщины возможности получать необходимое лекарственное лечение ее заболеваний (в т. ч. очень опасной для развития плода анемии) может негативно сказаться на формировании и развитии различных органов и систем будущего ребенка, привести к ухудшению показателей его здоровья на протяжении первых шести лет жизни.

Если мать полугодовалого младенца столкнулась со сложностями в приобретении лекарств и предметов медицинского назначения, это также увеличивало вероятность отставания развития ребенка на первом году жизни (ОР = 2,21; 95% ДИ:1,11–4,40) и снижения группы здоровья в возрасте одного года (ОР = 2,60; 95% ДИ:1,64–4,12) и трех лет (ОР = 2,25; 95% ДИ:1,33–3,82), отклонений ИМТ (ОР = 3,30; 95% ДИ:1,89–5,78) и физического развития в 6 лет (ОР = 4,95; 95% ДИ:2,03–12,06). Сложности в получении консультаций узких специалистов в возрасте полугода у ребенка были связаны с частой заболеваемостью в 6 лет (ОР = 5,88; 95% ДИ:1,10–31,45), а в годовалом возрасте – с отклонениями физического развития

(ОР = 4,73; 95% ДИ:2,03–11,04) и постановкой на диспансерный учет в 6 лет (ОР = 2,70; 95% ДИ:1,41–5,17).

Отсутствие доступа к узким специалистам по достижении ребенком трех лет также связано с отставанием в физическом и нервно-психическом развитии (ОР = 2,01; 95% ДИ:1,09–3,70), в 6 лет – с риском хронических заболеваний, требующих диспансерного учета (ОР = 2,46; 95% ДИ:1,08–5,60). Низкая доступность врачебной помощи ребенку в 3 года также положительно коррелирует с ухудшением параметров здоровья в преддошкольном возрасте: диспансерным учетом (ОР = 2,09; 95% ДИ:1,05–4,14), группой здоровья ниже второй (ОР = 1,31; 95% ДИ:1,07–1,60), отставанием в физическом развитии (ОР = 4,56; 95% ДИ:1,92–10,85) и дефицитом веса (ОР = 3,14; 95% ДИ:1,28– 7,71).

Аналогичная ситуация наблюдается с факторами риска со стороны организации медицинской помощи перед поступлением в школу. Значительно увеличивается вероятность развития патологий, требующих постановки на диспансерный учет, если мать жалуется на отсутствие необходимых узких специалистов (ОР = 4,08; 95% ДИ:2,35– 7,11) и возможности консультации с ними (ОР = 3,80; 95% ДИ:1,66–8,67), недостаточную оснащенность медицинского учреждения необходимым оборудованием (ОР = 2,23; 95% ДИ:1,11–4,51) и дефицит средств на вынужденное посещение платных специалистов (ОР = 2,37; 95% ДИ:1,28–4,40).

Как видим, проблемы со своевременным назначением и проведением лечения ребенку на первом году жизни, а также в раннем детском и преддошкольном возрастах могут спровоцировать развитие и усугубление у него хронических заболеваний и постановку в связи с ними на диспансерный учет, отклонения в развитии, более частую заболеваемость и дальнейшую утрату здоровья. Предполагаем, что дальнейшее изучение негативного воздействия фактора доступности медицинской помощи (точнее, ее недоступности) беременной женщине и ее ребенку в младенческом и раннем периоде развития продемонстрирует его пролонгированное действие в младшем школьном и подростковом периодах развития, а значит, скажется на потенциале здоровья взрослого человека, который он в конечном итоге передаст будущим поколениям.

Мы понимаем, что существует широкий спектр возможного пересечения и взаимного влияния факторов риска для здоровья ребенка в различные периоды развития, что требует дальнейшего более глубокого и всестороннего изучения и станет одним из перспективных направлений нашего исследования.

Заключение

Проведенное исследование показало, что, несмотря на некоторые позитивные изменения показателей здоровья женского и детского населения, существует ряд тревожных тенденций, требующих отлаженной системы своевременной и квалифицированной помощи этим уязвимым группам. А именно: растет заболеваемость женщин онкологией, особенно молочной железы и матки, и расстройствами менструаций; беременных – сахарным диабетом, венозными осложнениями, анемией; возрастает число случаев применения вакуум-экстрактора и кесарева сечения в родах, а также частота кровотечений в этот период; примерно каждый третий рожденный ребенок нездоров; увеличивается доля врожденных аномалий развития и хромосомных нарушений; у детей до 14 лет растет заболеваемость болезнями нервной системы, фиксируется больше травм и отравлений, психозов и состояний слабоумия.

Анализ отдельных показателей системы здравоохранения в России продемонстрировал их сопоставимость с рядом мировых трендов. Однако необходимо увеличение статьи расходов государственного бюджета на медицину. Обеспеченность квалифицированными медицинскими кадрами в России достаточно высокая по сравнению с большинством стран мира, но отмечаются значимые региональные различия, связанные с концентрацией врачей преимущественно в столичных и экономически раз- витых регионах и жестким их дефицитом в остальной части страны. Вологодская область находится в числе аутсайдеров по обеспеченности медицинскими кадрами. Также крайне актуальна проблема оттока специалистов в частный сектор экономики. К тому же существенно снижается доля педиатров и психиатров на душу детского населения.

Социологические опросы подтверждают негативные оценки деятельности системы здравоохранения и острую нехватку врачей. По данным когортного мониторинга, несмотря на повышение удовлетворенности медицинской помощью в период 1998–2020 гг., доля женщин, часто сталкивающихся в период беременности с проблемой недоступности консультаций узких специалистов и бесплатных лекарств, включая препараты от распространенной анемии и витамины, остается значительной.

Оценка относительного риска ряда показателей, характеризующих, на наш взгляд, организацию и эффективность системы здравоохранения, для состояния здоровья ребенка позволила выделить следующие связи. Низкая обеспеченность беременной женщины лекарственными препаратами повышает риск отставания развития ее ребенка в год и дефицита веса в 6 лет. Неполучение будущей матерью врачебной помощи узких специалистов связано с по- становкой ее ребенка на диспансерный учет в 6 лет. Сложности с приобретением лекарств на первом году жизни младенца повышают вероятность отставания развития ребенка, снижение группы здоровья в раннем возрасте, отклонений массы тела и физического развития в 6 лет. Отсутствие доступа к консультациям узких специалистов в возрасте 1, 3 и 6 лет сопряжено с более частой заболеваемостью ребенка, отклонениями физического и нервно-психического развития, риском хронических заболеваний и постановкой на диспансерный учет, дефицитом веса. Недостаточная оснащенность медицинского учреждения необходимым оборудованием и ограниченность материальных средств для получения платной помощи более чем вдвое увеличивают риск диспансерного наблюдения ребенка по поводу хронического заболевания.

В связи со сказанным отметим, что внимание к вопросам развития бесплатной квалифицированной медицинской помощи различной специализации, материальной доступности лекарственных препаратов, необходимых для лечения будущей матери и ребенка, может помочь повысить потенциал здоровья населения в целом. Это непременно положительно скажется на интеллектуальном, репродуктивном и трудовом потенциале населения России.