Доверие граждан институту полиции: общественные механизмы укрепления

Автор: Гостев Александр Николаевич, Демченко Татьяна Сергеевна, Демченко Максим Владимирович

Журнал: Вестник Академии права и управления @vestnik-apu

Рубрика: Теория и практика юридической науки

Статья в выпуске: 3 (64), 2021 года.

Бесплатный доступ

В работе раскрываются теоретические основы и обосновывается содержание общественных механизмов укрепления доверия граждан институту полиции, как показателя оценки общественного мнения о работе МВД РФ. Показывается, что безопасность жизнедеятельности, защита от преступности - это системообразующая потребность человека, коллектива и общества. Вскрываются причины недоверия полиции, которые находят свои основания в общественной психологии людей и в многочисленности российского социального страта преступности. Доказывается, что работа по укреплению доверия институту полиции - это сложная гуманитарная проблема. Представляется состав и сущность основных общественных механизмов укрепления доверия граждан институту полиции: политический, правовой, экономический, общественной ответственности, общественного контроля, информирования, гласности, традиций. Формулируются адресные практические рекомендации федеральным органам исполнительной власти по укреплению доверия граждан институту полиции

Доверие граждан институту полиции, общественный механизм, закон, мотивация, политическая партия, участковый уполномоченный полиции, общественное мнение, безопасность жизнедеятельности, коррупция, преступник, сотрудник полиции, население, криминальная субкультура, политика, право, экономика, общественный контроль, информация, гласность, традиции, общественная система, правопорядок, публичная правоохранительная сфера, правоохранительная политика, социологическое исследование

Короткий адрес: https://sciup.org/14121716

IDR: 14121716 | УДК: 65.016.7 | DOI: 10.47629/2074-9201_2021_3_14_25

Текст научной статьи Доверие граждан институту полиции: общественные механизмы укрепления

Д оверие граждан институту полиции – основной показатель оценки общественного мнения о работе МВД РФ в целом [3, 5, 8, 9, 11, 13, 14].

Безопасность жизнедеятельности, защита от преступников – это ценнейшая системообразующая потребность человека, коллектива, общества, и поэтому, как показывают результаты анализа научной, правовой [4, 16, 22, 29], художественной литературы, работа полиции – это постоянная, объективная и необходимая с точки зрения общественной психологии проблема правоохранительной сферы России. Во все времена, судя по информации сохранившихся до настоящего времени документов (с 25 мая 1718 года – дня организации полиции Петром I), пороками, присущими этой профессии, считались различные проявления коррупции и другие деяния, снижающие уровень доверия к сотрудникам этой силовой структуры. Полиция всегда прямо или косвенно контролировала деятельность почти всех институтов общества, регулировала их работу в правовом контексте, что, априори, вызывало недовольство тех, кто при этом ограничивался в свободе незаконной деятельности. Именно поэтому полиция в периоды революций и общественных «перестроек» становится объектом применения насилия. В такие времена активное население крупных городов совершало погромы полицейских учреждений, физически расправлялось с их служащими. И даже после создания народной милиции (полиции) она быстро лишилась общественной поддержки. Очевидно, что причина здесь кроется в общественной психологии людей, о чем хорошо писал русский теоретик анархизма М.А. Бакунина (1814-1876) в работе «Государственность и анархия» [15]. Он рассуждал: «если когда-либо будут установлены правительство и парламент, состоящие исключительно из рабочих, эти рабочие, бывшие убежденными социальными демократами, вскоре станут поклонниками принципа власти, угнетателями и эксплуататорами» [15, с. 143]. Проблема в том, пояснял ученый, что «весь пролетариат не сможет встать во главе управления, если будут управляемые, то будут и рабы» [15, с.76]. Поэтому государство для обеспечения своей безопасности, обязано всемерно защищать институт полиции, обеспечивать высокий уровень жизнеобеспечения его сотрудников, управлять укреплением его авторитета.

Объективно, исходя из отмеченного выше, добиться всеобщего доверия к полиции невозможно. Тем более, что в России существует институт преступности, членов которого, в отличие от западной научной традиции, в социальной стратификации (научная школа МГУ им. М.В. Ломоносова) определяют, как отдельный страт населения. Априори, наделенные природой особыми социально-психологическими качествами, такие граждане – оппоненты полиции. И этот слой (страт) людей объективно множится в условиях особого отношения государства к социализации преступников после отбытия наказания. Например, они испытывают значительные трудности в трудоустройстве, им закрыт путь для работы на престижных должностях в структурах исполнительной власти, в силовых институтах общества, в образовании и многих других профессиональных сферах. Закрывается доступ и их ближайшим родственникам (братьям, сестрам, детям), что сразу как минимум в разы множит число открытых и, что опасней, скрытых противников полиции. Эта практика в кризисном обществе – условие “цветных революций” и прочих социальных катаклизмов. Результаты анализа статистических данных, научной литературы [19,21,29] показывают, что на начало 2020 года в местах лишения свободы находилось 519,6 тысячи человек плюс в следственных изоляторах (далее - СИЗО) около 100 тысяч человек [26]. Простой расчет показывает, что ежегодно примерно каждый 133 трудоспособный житель страны (82,4 млн трудоспособного населения / 619,6 тыс. чел. = 133 чел.) находится в условиях тюремного ограничения свободы. А по данным прокуратуры в 2019 году на территории России зарегистрировано 2 024 337 преступлений. Следовательно, в непримиримой оппозиции к полиции постоянно находится каждый 62 трудоспособный гражданин России [164 млн чел. / (619600 чел. + 2 024 337 чел.) = 62 чел.].

Контент-анализ программ государственных каналов показывает, что около 70% передач в той или и иной мере связаны с криминальной тематикой. Причем сотрудники полиции редко представляются как соблюдающие требования законодательства профессионалы, а они – представители структуры исполнительной власти и, априори, транслируют свой образ на всю власть страны, вызывая к ней недоверие «единственного источника власти в Российской Федерации» [1, ст.3] народа, который осуществляет ее «непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления» [1, ст. 3].

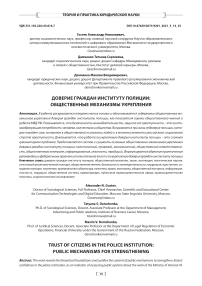

Очевидно, что чем больше в стране людей, имеющих криминальный опыт и отторгаемых от общественно полезного труда, тем ниже уровень доверия населения полиции (см. Рисунок 1). В таких условиях объективно распространяются ценности криминальной субкультуры.

Как видно на Рисунке 1 около 25,4% респондентов показали свое недовольство работой полиции, а это – явный конфликтоген, который в любой момент может активизироваться и обусловить протестные действия населения.

Цель исследования – разработка общественных механизмов укрепления доверия российских граждан институту полиции.

Задачи: уточнить сущность и содержание категории «общественный механизм укрепления доверия российских граждан институту полиции»; определить и обосновать основные общественные механизмы укрепления доверия российских граждан институту полиции; осуществить замеры показателей доверия граждан полиции; разработать практические рекомендации по повышению его уровня.

Гипотеза – уровень доверия российских граждан институту полиции повысится, если активизировать работу основных общественных механизмов.

Технология и методы исследования.

Технология включала комплекс сил, средств, методов и процедур исследования. Методы: модели- рование, анализ, синтез, наблюдение, контент-анализ, экспертный опрос, вторичный анализ научных исследований, содержательный анализ документов, интернет-опрос респондентов.

Эмпирической базой исследования стали районные отделения полиции г. Москвы, семи производственных предприятий, два вуза МВД РФ. Генеральная совокупность около 25 000 человек. Выборка – 398 чел. Ошибка выборки – 5%. Эксперты - 216 чел. (Руководители и сотрудники ОВД, руководители производственных организаций, сотрудники муниципальных органов управления, профессорско-преподавательский состав вузов, члены общественных организаций). Выборка – 216 экспертов.

Результаты теоретического обсуждения проблемы и эмпирического исследования.

Анализ научной литературы [24, 25] показал, что сущность и содержание категории «общественный механизм укрепления доверия к полиции» не имеет единого теоретического понимания, что обусловливает системные проблемы в его формировании и включении в систему правоохранительной работы. Любой орган формальной власти (административной, бюрократической) не может осуществлять профессиональную деятельность без участия структур неформальной власти (институтов гражданского общества) и населения. В этой связи необходимо поддержать участие граждан, общественные и профессиональные организации, политические партии и движения в управлении страной и, в частности, институтом полиции.

Есть разные мнения о функциях общественного механизма. Так, представители научной школы социального управления [17, 18, 20, 23, 24, 28, 30] считают, что этот механизм обеспечивает жизнеспособность организации, как гомеостатический механизм реагирует на критические параметры организации, подобно тому, как в живом организме поддерживает-

Доверяете ли Вы работе полиции?

-

1. Да - 36,9%

-

2. Скорее доверяю - 33,2%

-

3. Нет - 25,4%

-

4. Другое — 4,5%

Частота Проценты

1

147

36,9

2

132

33,2

2

101

25.4

4

18

4,5

Всего

398

100,0

Рисунок 1. Мнение респондентов о доверии населения институту полиции ся, давление крови и т.п. Другие [27, с. 121] считают, что механизм этот более сложный и сам способен при наличии угроз разрушения системы изменять социальные нормы и таким образом выживать.

Результаты исследования показали, что численная и содержательная компоновка механизмов деятельности по укреплению доверия институту полиции (подсистем управления) очень разнообразна и зависит от решаемых задач, выполняемых организацией, от контролируемых ими отношений между элементами системы. Очевидно, что идеальная модель общественного механизма – это система самоуправления, где ограничивается внешнее воздействие, создаются внутренние благоприятные, демократические, справедливые условия работы.

Результаты опроса экспертов позволили определить и обосновать несколько системообразующих общественных механизмов укрепления доверия институту полиции: политический, правовой, экономический, общественной ответственности, общественного контроля, информирования, гласности и традиций.

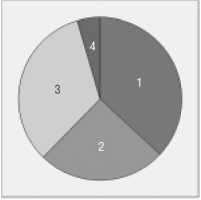

Априори, общественная система всегда контролируется политическим механизмом, т.е. органами государственной власти, т.к. политика – это деятельность органов государственной власти в общественной жизни. Очевидно, что политический механизм в институте полиции является системообразующим, т.к. в него включены наиболее влиятельные и крупные силы общества, между которыми объективно всегда ведется борьба. А субъекты сферы публичной правоохранительной среды – потенциальные члены партий, ведущих борьбу за власть. Результаты опроса экспертов (см. выше выборку) показывают, что в настоя- щее время партии, представленные в законодательном органе страны, в публичной правоохранительной сфере имеют незначительный успех (см. Рисунок 2).

Как видно на рисунке 33,8% (12%+21,8%) экспертов прямо или косвенно не доверяют деятельности партий, представленных в Государственной Думе Федерального Собрания РФ. Поэтому есть вероятность возможного усиления политического давления на власть со стороны оппозиционных партий, которые будут использовать протестные настроения в публичной правоохранительной сфере. Т.к. институт полиции – силовая часть политического механизма государства, то, объективно, на него транслируется низкий уровень доверия населения страны.

Этот факт позволяет сделать вывод о необходимости совершенствования всех элементов политического механизма укрепления доверия институту полиции.

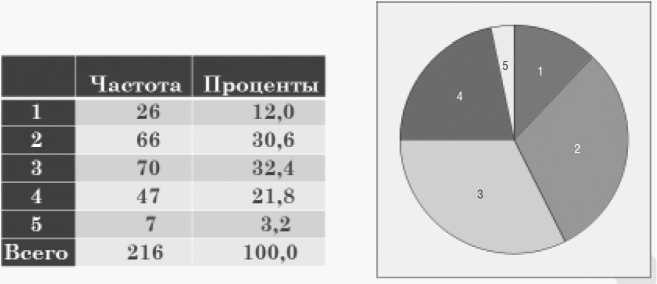

В то же время в работе политического общественного механизма укрепления доверия институту полиции есть позитивные результаты. Так, результаты опроса респондентов показали, что в стране есть много граждан, которые уверены, что общественность уже стала полноценным субъектом правоохранительной политики, а общественное мнение – реальным стимулом для разработки стандартов оценки деятельности сотрудников полиции (см. Рисунок 3).

Этот факт позволяет сделать выводы: первый – политический механизм нуждается в совершенствовании; второй – он ограниченно обеспечивает вовлечение участников публичной сферы в систему разработки и оценки правоохранительной политики Российской Федерации.

Доверяете ли Вы политическим партиям, представленным в Государственной Думе федерального Собрания рф?

1. Недоверию -12%

2. Доверяю - 30,6% з, Скорее доверяю -32,4%

4, Скорее не доверяю -21,8%

5, Затрудняюсь с ответом -3,2%

Рисунок 2. Доверие экспертов политическим партиям, представленным в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации

Но Вашему мнению, в настоящее время общественность стала полноценным субъектом правоохранительной политики, а общественное мнение стимулом для разработки показателен оценки деятельности сотрудников полиции?

1. Да

2. Скорее да

3. Нет

4. Скорее нет

5. Нет ответа

Рисунок 3. Мнение респондентов о тезисе «общественность стала полноценным субъектом правоохранительной политики, а общественное мнение – реальным стимулом для разработки показателей оценки деятельности сотрудников полиции»

Результаты опроса экспертов позволили установить, что все они испытывают трудности в деятельности, обусловленные работой правового механизма укрепления доверия институту полиции.

По мнению экспертов, правовое обеспечение сегодня не является основной проблемой реализации стратегии правоохранительной деятельности. Лишь каждый 5-ый из них отметил наличие пробелов в правовом обеспечении (см. Рисунок 4).

Вероятно, этот факт обусловлен низким уровнем качества правоприменительной практики, который, в свою очередь, обусловлен материально-техническими проблемами работы правового механизма.

Очевидно, что в условиях рыночных отношений, где деньги являются основной общественной ценностью, любой труд должен оплачиваться. Надеяться на то, что люди будут сотрудничать полицией только добровольно – утопия. Человек в рыночных отношениях будет работать только там, где есть прибыль. «Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, …, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы» [31, с.77].

Безусловно, часть граждан (около 10% населения), как показывают результаты исследования научных трудов классиков психологической науки, могут быть на добровольной основе вовлечены в работу экономического механизма, приняв, например, участие в общественном давлении на власть с целью повышения уровня финансового обеспечения деятельности организаций полиции, т.к. в общественном правоохранительном сознании сложилось убеждение о том, что без совершенствования материальнотехнического и финансового обеспечения уровень качества работы правоохранительной системы будет снижаться. Это суждение обосновывается мнением экспертов о причинах коррупции в системе МВД РФ (см. Рисунок 5), которое, априори, не улучшает качество деятельности любой организации.

Таким образом, уровень доверия населения институту полиции можно повысить, если совершенствовать экономический механизм обеспечения деятельности системы МВД РФ.

В настоящее время становится обязательным механизм общественной ответственности, основными элементами которого становятся различные производственные организации и институты гражданского общества, взаимодействующие с организациями полиции. Существование этой практики объективно, т.к. защита населения от различных криминальных воздействий невозможна без его связи с правоохранительной системой. Общественная ответственность за правопорядок в стране заключается в том, что деятельность правоохранительных органов по созданию безопасных условий для жизнедеятельности граждан должна быть морально и материально обеспечена давлением организаций населения на структуры государственной власти. Отечественный опыт показывает, что общественная ответственность основывается на моральных качествах населения. Одна из форм такой ответственности – благотворительность. Творить благо – значит заботиться о создании благоприятных условий работы для сотрудников полиции там, где этого не может сделать формальная власть. Безусловно, благотворительность должна быть управляемой. Анализ научной литературы [18, 28], наблюдения практики позволили выявить негативный факт неорганизованной благотворительности – коррупцию, которая определяется как «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп

НАЗОВИТЕ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

-

1. Низкий уровень экономического обеспечения - 34,7%

-

2. Пробелы в правовом обеспечении -19.4%

-

з. Качество кадров - 27,8%

-

4. Эффективность общественного контроля - 18,1%

Рисунок 4. Мнение респондентов о проблемах реализации стратегии правоохранительной деятельности

По Вашем»- мнению, какова основная причина коррупции в ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПОЛИЦИИ?

-

1. Низкий уровень зарплат сотрудников -64.8%

-

2. Плохой подбор кадров -18,5%

-

з. Закрытость полиции от общественного контроля -16,2%

-

4. Другое - 0.5%

Рисунок 5. Мнение экспертов о причинах коррупции в подразделениях полиции

либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами» [2]. Очевидно, что при таком определении коррупции руководитель подразделения полиции, получая благотворительную помощь от граждан, всегда может быть обвинен в коррупции. В этой связи необходимо разъяснение и регламентация содержания благотворительности в контексте сотрудников полиции, т.е., нуж- ны новые теоретические и практические изыскания в сфере этого правового феномена.

Безусловно, все вышеназванные механизмы быстро себя дискредитируют (см. выше - М.А. Бакунин), если не будет создан эффективный механизм общественного контроля деятельности полиции.

Результаты исследования показали, что среди респондентов много неравнодушных к состоянию дел в институте полиции. Они внимательно наблюдают за положением дел в правоохранительной системе и желают помогать и участвовать [52,3% (21,9% + 30,4%)] в контроле ее деятельности (см. Рисунок 6).

В настоящее время идет процесс создания общественных организаций с формализованными

Готовы ли Вы участвовать в общественном контроле деятельности и од раце.тен и й полиции?

-

I. Да, готов(а)

-

2. Скорее готов(а)

-

3. Скорее не готов(а)

-

4. Нет, не готов(а)

-

5. 3атрудняюсь ответить

-21.9% - 30,4 % - 28.6 % - 14.3 % - 4,8%

Частота Проценты

1

87

21,9

2

121

30.4

3

114

28.6

4

57

14.3

5

19

4,8

Всего

398

100.0

Рисунок 6. Мнение респондентов о готовности участвовать в общественном контроле деятельности подразделений полиции правами. Например, сейчас некоторые функции ранее существовавшего Комитета народного контроля (далее – КНК) (разведывательные, информационные, идеологические, морально-психологические, политико-просветительские и иные) выполняют различные молодежные общероссийские и региональные (городские) движения: Российский союз молодежи, Авангард красной молодежи, Наши, Молодая гвардия, Русское национальное единство, Союз волонтерских организаций и движений, Волонтеры Победы, Стоп-Хам, Молодежный антинаркотический спецназ, Отряды правопорядка, Чистый берег и многие другие.

Таким образом, механизм общественного контроля при его правильной организации способен создать хорошие условия для работы общественных механизмов, укрепления доверия российских граждан институту полиции.

Очевидно, что работа всей системы (механизмов) укрепления доверия российских граждан институту полиции будет затруднена без информационного механизма [6, 7]. Он необходим для пропаганды работы института полиции и реализации комплекса мер, направленных на борьбу с негативными воздействиями оппонентов (контрпропаганды). Цифровизация информационных технологий создала практически неограниченные возможности как для дискредитации деятельности любого государственного института, в т.ч. полиции, так и для его популяризации. Результаты данного исследования показали, что, например, работа всей системы укрепления доверия российских граждан институту полиции может быть оптимизирована, если они будут знать информацию о деятельности подразделений полиции. Как сказано выше, в настоящее время решение этой проблемы имеет законодательную основу. Так, ст. 9 Федерально- го закона «О полиции» регламентирует деятельность полиции по укреплению общественного доверия и поддержки граждан. С этой целью закреплена такая форма работы с обращениями граждан как личный прием. В этой связи ч. 3 ст. 8 этого закона обязывает полицию информировать органы власти, граждан о своей деятельности в СМИ, Интернете, отчитываться (не реже одного раза в год) перед законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, представительными органами муниципальных образований и перед гражданами. Это требование дополнено ст. 50.1 «Взаимодействие полиции со средствами массовой информации». А извинения полиции гражданину, права и свободы которого были нарушены сотрудником полиции, можно с согласия гражданина, размещать в СМИ, что регламентировано Приказом МВД России от 15 августа 2012 года № 795 [10]. А для организации контроля общественного мнения о деятельности полиции, приказом МВД России от 1 декабря 2016 года № 777 утверждена Инструкция об организации постоянного мониторинга общественного мнения о деятельности полиции [13]. Этим же приказом регламентирована организация подготовки в образовательных и научных организациях системы МВД России диссертационных, дипломных, научно-исследовательских и методических работ по проблемам мониторинга общественного мнения о деятельности полиции. Кроме этого, организовано проведение социологических исследований мнений (отношений) населения о деятельности полиции в субъектах РФ силами и средствами Службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации и Федеральным государственным казенным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский институт

Где Вы узнаете информацию о достижениях, проблемах работы

Рисунок 7. Адресанты информации о работе районных отделов полиции

Министерства внутренних дел Российской Федерации» [11]. Организовано дополнительное профессиональное образование сотрудников подразделений центрального аппарата МВД России, ТО МВД России на региональном уровне и образовательных организаций системы МВД России по изучению мнения населения о деятельности полиции [11, 12]

В ходе исследования нами были выявлены организационные и содержательные пробелы в работе информационного механизма полиции (см. Рисунок 7).

Так, информацию о достижениях, проблемах в работе полиции узнают на сайте ОВД лишь около 10%, а не интересуются подробной информацией 48,5% респондентов. В этой связи, можно косвенно утверждать о таком пробеле в работе информационного механизма, как низкий уровень организации пропаганды (рекламирования, презентации) полиции в публичной сфере.

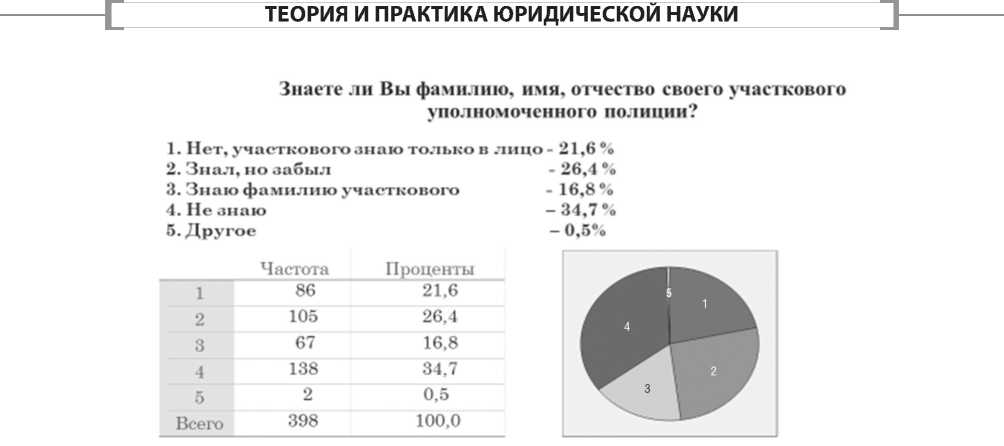

Доказывают правоту этого утверждения и ответы на другой вопрос: «Знаете ли Вы фамилию, имя, отчество своего участкового уполномоченного полиции?». Не владеют никакой информацией об этом сотруднике полиции около 35% респондентов (см. Рисунок 8).

Таким образом, информационный механизм в системе укрепления доверия российских граждан институту полиции, несмотря на предпринимаемые руководством системные меры, работает медленно и нуждается в совершенствовании.

Заключение. Таким образом, цель исследования достигнута, задачи решены, гипотеза подтверждена.

В условиях усложнения политических, экономических, правовых и других проблем правоохранительной сферы актуальным становится показатель «общественного механизма укрепления доверия институту полиции». Доверие граждан институту поли- ции – основной показатель оценки общественного мнения о работе МВД РФ в целом. Безопасность жизнедеятельности, защита от преступников – это ценнейшая системообразующая потребность человека, коллектива и общества. При сегодняшней ситуации с криминализацией российского общества добиться доверия полиции большинством населения затруднительно без всестороннего обеспечения работы общественных механизмов.

Общественный механизм укрепления доверия институту полиции представляется нам как в виде отдельных элементов общественной системы (например, общественное мнение), так и в виде совокупности взаимосвязанных частей этой системы, обеспечивающих «давление» на объект регулирования, активизирующих и контролирующих его работу.

Системообразующими общественными механизмами укрепления доверия институту полиции являются политический, правовой, экономический, механизм общественной ответственности, общественного контроля, информирования, гласности и традиций.

Политический механизм – это деятельность органов государственной власти в общественной жизни. В институте полиции он является системообразующим. В его работе есть позитивные результаты. Но исследование показало, что он ограниченно обеспечивает вовлечение участников публичной сферы в систему разработки и оценки правоохранительной политики Российской Федерации.

В настоящее время становится обязательным механизм общественной ответственности, основными элементами которого становятся различные производственные организации и институты гражданского общества, взаимодействующие с органами полиции.

Рисунок 8. Знание респондентами информации о своем участковом уполномоченном полиции

Вся система обеспечения доверия граждан институту полиции быстро себя дискредитируют, если не будет создан эффективный, сопряженный с информационным пространством, механизм общественного контроля. В настоящее время он, несмотря на предпринимаемые руководством системные меры, работает медленно и нуждается в совершенствовании.

Практические рекомендации.

-

1. В области совершенствования нормативной правовой базы.

-

2. В области административной организационной работы.

-

3. В области теоретических разработок и научно-исследовательской работы.

МВД России предложить разработать методические рекомендации по организации работы общественных механизмов укрепления доверия граждан институту полиции.

МВД России предложить обеспечить консультативное участие ветеранов-сотрудников МВД в государственных СМИ России с целью укрепления доверия к институту полиции; уточнить должностные обязанности сотрудников отделов воспитательной работы в контексте ежеквартального проведения ис- следований уровня доверия населения методом кон-тент-анализа СМИ.

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации предложить издать приказ об уточнении паспорта научных специальностей 22.00.08 – социология управления. Ввести направления исследований, связанных с совершенствованием общественных механизмов укрепления доверия к федеральным органам законодательной, исполнительной и судебной власти.

Определить направления дальнейших исследований для образовательных и научно-исследовательских подразделений вузов МВД:

-

- политический, правовой и экономический механизм укрепления доверия институту полиции;

-

- механизм общественной ответственности и общественного контроля в системе укрепления доверия институту полиции;

-

- механизм информирования, гласности и традиций в системе укрепления доверия институту полиции.

Список литературы Доверие граждан институту полиции: общественные механизмы укрепления

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020), ст.3. М., 2020, 63с.

- Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 25.12.2008г. «О противодействии коррупции» // Российская газета, № 5342, 29 декабря 2008 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 06.02.2020) «О полиции» // Российская газета, 08 февраля 2011 г.

- Федеральный закон от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» // Российская газета, 07 апреля 2014 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» // Российская газета, № 6435, 23 июля 2014 г.

- Федеральный закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 01.03.2020) «О средствах массовой информации» // Российская газета, 01 марта 2020 г.

- Государственная программа «Информационное общество (2011-2020)» // https://digital.gov.ru/ru/activity/ ргодгат$/1/. Дата обращения 12.01.2021 г.

- Государственная программа Российской Федерации: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» // ЬИр$://мвд.рф/0е^е1по$1:/до$ргодгат/Со$ргодгатта Дата обращения 12.01.2021 г.

- Приказ МВД России от 3 ноября 2006 г. № 875 «О дальнейшем совершенствовании взаимодействия органов и подразделений системы МВД России с ветеранскими организациями органов внутренних дел и внутренних войск МВД России» // https://base.garant.ru/1356943/#friends. Дата обращения 12.01.2021 г.

- Приказ МВД РФ от 15 августа 2012 г. № 795 «О порядке принесения извинений гражданину, права и свободы которого были нарушены сотрудником полиции» // https://base.garant.ru/70222544 / Дата обращения 12.01.2021 г.

- Приказ МВД России от 31 декабря 2013 г. № 1040 «Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации» // https://dokipedia.ru/document/5200338. Дата обращения 12.01.2021 г.

- Приказ МВД России от 31 марта 2015 года № 385 «Об утверждении порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской Федерации» // https://www.garant.ru/ products/ipo/prime/doc/70921312/ Дата обращения 12.01.2021 г.

- Приказ МВД России от 1 декабря 2016 г. № 777 «Об организации постоянного мониторинга общественного мнения о деятельности полиции» // https://мвд.рф/mvd/documents/20120328164545/item/15825952. Дата обращения 12.01.2021 г.

- Приказ МВД России от 30.12.2016 № 945 «О внесении изменений в нормативные правовые акты МВД России по вопросам взаимодействия органов внутренних дел Российской Федерации с ветеранскими организациями»// https://rulaws.ru/acts/Prikaz-MVD-Rossii-ot-30.12.2016. -N-945/ Дата обращения 12.01.2021 г.

- БакунинМ.А. Государственность и анархия. М. Политздат, 1984. 354 с.

- БодриковаА.В., ГостевА.Н., ДемченкоТ.С. Социальное управление общественными объединениями инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы: монография // М.: СГУ. 2015. 204 с.

- Бокарева В.Б., Лаптев Л.Г., Гостев А.Н. Психология эффективного труда в социальной сфере: монография. Москва: Объединенная редакция; Ярославль, Филигрань. 2019. 629 с.

- Борисова Е.А., Гостев А.Н., Демченко Т.С. Коррупция в системе образования: проблемы и пути разрешения // Социология образования. 2013. № 7. С.4-22.

- Ветрова О.А., Гостев А.Н., Демченко Т.С. Незаконная миграция как причина совершения преступлений иностранными гражданами, подпадающими по действие административного надзора (ВАК) // Вестник Академии права и управления, № 1 (58), 2020. С. 25-31

- Ветрова О.А., Гостев А.Н., Демченко Т.С. Рецидивная преступность иностранных граждан на территории России: социолого-правовая характеристика // Вестник Академии права и управления. 2020. № 2 (59). С. 23-31.

- ВиноградоваЕ.Г. Имидж - профессиональная характеристика руководителя // Справочник руководителя учреждения культуры. 2006. № 6. С. 79.

- Гостев А.Н. Теоретико-методологические основы исследования феномена гибридной войны и проблемы безопасности: результаты анализа цифровых документов // Научно-практический журнал «Человеческий капитал» №12 (132) часть 2, 2019. С 126-147.

- Демидова С.С., Демченко Т.С., Гостев А.Н., Мотивация руководящего состава производственных компаний на оптимизацию общественного управления: статья // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия «Регионоведение: философия. История, социология, политология, культурология», № 4. 2015. С. 90-98.

- Демченко Т.С., Гостев А.Н. Общественные механизмы вовлечения населения в систему разработки образовательной политики Российской Федерации // Социология образования. 2016. № 8. С.80-100.

- Кадыров Р.Х., Демченко Т.С., Гостев А.Н. Общественные механизмы стимулирования сотрудников полиции (ВАК) // Вестник Академии права и управления, № 4 (61), 2020. С. 25-32

- Куликов В.Н. Тюрьма пустеет // Российская газета, № 51(8105), 2020.

- Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект Пресс, 1997. 270 с.

- Серикова В.П., Гостев А.Н., Демченко Т.С. Управление высшим образованием: российские традиции: монография М.: СГУ, 2016. 182 с.

- Смолева С.С. Формирование позитивного имиджа органов внутренних дел в деятельности служб по связям с общественностью: политическая теория и практика: автореф. дис. д-ра полит. наук. М., 2013. С.23.

- Социология: краткий тематический словарь / Под ред. Ю.Г. Волкова. Ростов - на - Дону: Феникс, 2001. С. 453.

- Чеплухов Е.В., Гостев А.Н., Демченко М.В. Организация управления органом внутренних дел Российской Федерации: социологический аспект // Вестник Академии права и управления. 2020. № 3 (60). С. 75-85.