Доверие институту выборов как индикатор функционирования политической системы России (на примере Ульяновской области)

Автор: Дергунова Нина Владимировна, Сурков Алексей Алексеевич

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Социология и политология

Статья в выпуске: 4 (18), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается влияние фактора доверия населения институту выборов на функционирование политической системы российского общества, траектории ее динамики в рамках проводимых реформ. Низкий уровень доверия институту выборов, по данным российских и региональных социологических исследований, как индикатор социокультурного и политико-культурного развития страны является показателем кризиса демократической политико-правовой легитимности правящего режима, за исключением фигуры президента. Политико-культурный разрыв в доверии президенту и институту выборов служит индикатором изменения траектории политических реформ, специфики демократического процесса в России.

Институт выборов, доверие, политическая система и политическая культура России, специфика демократического развития

Короткий адрес: https://sciup.org/14113994

IDR: 14113994

Текст научной статьи Доверие институту выборов как индикатор функционирования политической системы России (на примере Ульяновской области)

Существование доверия как социокультурного феномена становится необходимым условием жизнеспособности политической системы, важнейшим аспектом гражданского общества, поскольку «связанная сильными узами солидарная община граждан, принимающих участие в политике и лояльных к власти, не могла бы существовать без горизонтального доверия, каким граждане взаимно одаривают друг друга, а также вертикального доверия к публичным институтам» [8, с. 60].

Доверие непосредственно вплетается в механизм легитимации властного авторитета, обеспечивая социальную базу поддержки институтов власти и проводимого ими политического и экономического курса. Как известно, основной процедурой легитимации власти в условиях демократии являются выборы. Сама ситуация выборов выступает как обмен социальной поддержки граждан на будущие решения власти. Авансируя доверие политикам и отказывая в поддержке другим, избиратель идет на определенный риск. Но этот риск в понимании избирателя есть средство минимизации опасений, неуверенности в отношении будущего. Расширение поля недоверия как в горизонтальных общественных отношениях, так и в вертикальных влечет за собой серьезные социальные проблемы — от различных форм напряженности и отчуждения до открытых конфликтов. В сфере вертикальных политических взаимоотношений индикаторами недоверия являются абсентеизм (отказ от участия в выборах), сокращение социальной базы поддержки институтов власти, акции протеста против официального политического и экономического курса [6, с. 69].

Актуальность темы обусловлена прежде проблемой низкой явки на выборы в нашей стране, в особенности на региональном и муниципальном уровнях. Подчеркивая роль доверия в организации общественной жизни, известный американский социолог А. Селигмен отмечает, что власть, господство и насилие на какое-то время могут решить проблему социального порядка, организации разделения труда, но «они не способны сами по себе обеспечить основу для поддержания этого порядка в долговременной перспективе» [5, с. 7].

Принципиальное различие понятий «системное доверие» (понимаемое в эмпирических опросах как уверенность) и «личностное доверие» (понимаемое как просто доверие) провел Н. Луман. Критерий различения уверенности и доверия заключен, по его мнению, в зависимости от «способности индивида различать опасности и риски» [1, с. 79]. Такая способность обусловлена степенью его рефлексии по поводу наличия альтернативных стратегий действия в сложившихся обстоятельствах. Если уверенность характерна в большей степени для взаимодействий индивида и функциональных систем (политики как политической системы), то доверие более необходимо, по Н. Луману, в ситуациях формирования, поддержания и сопровождения межличностных отношений индивидов [9, с. 102]: «Доверие является жизненно важным в межличностных отношениях, но участие в функциональных системах, таких как экономика, политика, — это уже не вопрос личностных отношений. Оно требует уверенности, а не доверия».

Гидденс Э. не проводит различия понятий «доверие» и «уверенность», дискутируя по этому поводу с Н. Луманом: «Луман, конечно, прав, различая доверие и уверенность, риск и опасность, но так же верно сказать, что они в определенном смысле тесно связаны друг с другом». Гидденс исходит из предположения о нецелесообразности различать эти понятия и рассматривает доверие скорее как проявление уверенности, выделяя два ее типа: базисное доверие и доверие абстрактным системам. «Доверие — кредит доверия агентам или абстрактным системам, основанный на своеобразном "погружении в веру", которая выносит за скобки игнорирование или нехватку информации» [2, с. 53]. И элементарное доверие, и доверие абстрактным системам (техническим, экспертным) выполняют функции создания локусов стабильности с внушаемым ими чувством безопасности.

Политическое доверие можно определить как показатель отношения масс к политикам, органам власти, государству, политической системе в целом, содержанием которого является вера людей в их способность эффективно управлять, используя властные права и полномочия.

Доверие, формирующееся по мере межличностного взаимодействия и сотрудничества в рамках формальных и неформальных институтов гражданского общества, прежде всего в местных неправительственных ассоциациях, не только становится основой для создания общенациональной сети институтов гражданского общества, но и содействует усилению доверия к действующим политическим институтам, что способствует формированию гражданской культуры.

Согласно социологическим исследованиям, Россия относится к числу стран с низким уровнем как межличностного, так и институционального доверия [10].

Дефицит доверия, неуверенность в будущем подтверждаются широким распространением защитных механизмов: коррупция, недоверие социальному порядку и общественной безопасности, упование на иностранную помощь, стремление поместить себя в «гетто» близких отношений, патернализация и пр. Глубоко укорененная «культура блока» создавала препятствия и трудности при проведении демократических реформ: сохранялось недоверие социальному порядку, что выражалось в иммиграции, отказе от участия в общественной жизни, социальных протестах и т. п., постоянно воспроизводилась коренная для коммунистической культуры оппозиция: все официальное по-прежнему вызывало недоверие (например, государственная система образования и здравоохранения на фоне активного распространения частных школ, клиник и т. п.).

Постепенное искоренение фундаментального недоверия, считает П. Штомпка, связано с совместным действием следующих факторов: наличие обстоятельств, подтверждающих убежденность в том, что изменения непрерывны, постоянны и необратимы; значительный экономический рост; новое качество и уровень жизни; консолидация политической демократии и конституционализма: принятие новой конституции, успешная смена власти через выборные процедуры, практическая верификация демократических институтов; становление рынка и частной собственности; реальная перспектива вступления в западные военные, политические и экономические альянсы; расширение личного и социального капитала и рост «ресурсности», по крайней мере у ряда значительных страт общества (при этом успешно прижились и традиционные ресурсы, в частности, наличие связей, поддержка семьи и принадлежность к религиозной общине); смена поколений: появление новых поколений, выросших в других условиях [7].

На сегодняшний день, как показывает практика, в отношении к доминантным институтам, представляющим всю полноту власти (президент, церковь, армия), преобладает признание символической значимости института (при низкой латентной оценке их практической эффективности в выполнении задач управления, религиозно-этической работы в миру, боеспособности и морального состояния рядового состава); в отношении же к прочим институтам (парламенту, суду, местной власти, полиции, партиям, профсоюзам) их символическая значимость (идеальное представление об их функциях) снижается пропорционально усилению негатив- ной оценки их практической деятельности, степени несоответствия эмпирического функционирования идеальным представлениям граждан о том, что и как должны делать функционеры данного института, привычному разочарованию от характера их исполнения. Этот внутренний диссонанс и составляет амбивалентность представлений о социальном порядке современного российского социума [4]. Об этом также свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Левада-Центром (табл. 1).

Ряд исследователей сходятся во мнении о том, что истоки современных политических проблем, в частности, проблемы доверия, следует искать в политической культуре, складывающейся долгие годы еще в досоветской России, но черты и особенности которой сохранялись как в СССР, так и сохраняются в России сегодняшней.

Но вместе с девальвацией чувства собственного достоинства или ценности индивидуальности стерилизуются и условия для возникновения гражданского общества, поскольку политика и общественная деятельность — дело исключительно уважающих себя и самодостаточных людей, испытывающих солидарность с такими же, как и они, гражданами, достойными уважения.

Поэтому мифологическое (нуминозное) отношение к власти соотносится с общественным равнодушием и социально-политической пассивностью, покорностью в обычные времена, а в кризисные — с «харизмой», с передачей иллюзий первому лицу, предполагающей не изменение, а возвращение социума в нормальное, привычное состояние.

Диффузное недовольство властью, которое раз за разом выражает от 20 до 25 % населения, является лишь фактором стабильности системы, поскольку отводит раздражение в безопасные формы эмоциональной разрядки («разговоры на кухнях»). Политические предпочтения россиян формируют не политическая конкуренция и свободные СМИ, а вновь и вновь имплицитно воспроизводимые старые символы и стереотипы сознания внутри групповых культурных анклавов. В этих условиях природа легитимности существующей власти заключается в девальвировании публичности в глазах большинства, в девальвировании процедурной демократии (универсальной коммуникации). Поэтому выбор большинством россиян сегодняшней авторитарной политики — это не столько выбор в пользу авторитаризма, сколько непризнание процедурной демократии как значимого фактора политики.

Таблица 1

Распределение ответов на вопрос

«В какой мере, на ваш взгляд, заслуживают доверие..?» (%)*

|

Варианты ответов |

Вполне заслуживает |

Не вполне заслуживает |

Совсем не заслуживает |

|

1. Президент России |

55 |

30 |

12 |

|

2. Церковь, религиозные организации |

48 |

25 |

10 |

|

3. Армия |

43 |

34 |

13 |

|

4. Органы госбезопасности |

36 |

32 |

14 |

|

5. Областные (краевые, республиканские) органы власти |

32 |

40 |

21 |

|

6. Правительство России |

30 |

39 |

25 |

|

7. Местные (городские, районные) органы власти |

27 |

42 |

26 |

|

8. Прокуратура |

26 |

41 |

18 |

|

9. Государственная Дума |

25 |

44 |

26 |

|

10. Печать, радио, телевидение |

24 |

50 |

19 |

|

11. Совет Федерации |

24 |

39 |

22 |

|

12. Суды |

21 |

44 |

22 |

|

13. Профсоюзы |

18 |

34 |

26 |

|

14. Полиция |

18 |

46 |

27 |

|

15. Политические партии |

12 |

46 |

33 |

* Левада-Центр. URL: Всероссийский опрос проведен 20—24 сентября 2013 г. В опросе приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше из 130 населенных пунктов 45 регионов страны. Выборка репрезентирует население России. Статистическая погрешность не превышает 3,4 %.

На сегодняшний день в стране на региональном и муниципальном уровнях нарастает кризис демократической, политико-правовой легитимности правящего политического режима, которая возникает только в результате признания людьми тех рациональных и демократических процедур, на основании которых формируется система власти. Недоверие к государственной власти и к процедурам ее формирования выражается прежде всего в снижении реального участия граждан в выборах всех уровней. По данным избирательной комиссии, процент явки избирателей в Ульяновске на выборах в ЗСО 2013 года составил лишь 19,8 %. Эта цифра является относительно низкой, что дает возможность предполагать наличие реального нежелания жителей города Ульяновска принимать участие в выборах. Поэтому уже сегодня это неизбежно способствует тенденции к снижению эффективности деятельности органов власти, утрате ими реальной представительности и легитимности в глазах общества. Ввиду этого важной проблемой является выяснение, в какой мере фактор доверия (недоверия) населения государственным политическим институтам оказывает влияние на электоральное поведение.

В рамках данной статьи будут проанализированы результаты исследования в Ульяновской области одной из разновидностей институционального доверия — доверия государственным и политическим институтам, а именно правительству, судебно-правовой системе, парламенту, выборам, президентству, партии 1 .

Рассмотрим возможность влияния волеизъявления граждан на изменение текущей политической и социально-экономической ситуации в городе (поселке) и стране в целом.

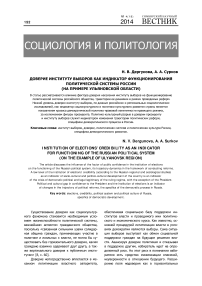

Респондентам был задан вопрос «Как вы считаете, может ли ваш голос повлиять на изменение текущей политической и социальноэкономической ситуации в городе (поселке) и стране в целом?» для определения степени эффективности института выборов (табл. 2).

Сгруппировав ответы респондентов, получим диаграмму 1.

Таблица 2

Распределение ответов на вопрос

«Как вы считаете, может ли ваш голос повлиять на изменение текущей политической и социально-экономической ситуации в городе (поселке) и стране в целом?»

|

Варианты ответов |

Количество |

Процент |

|

1. Да, определенно влияет |

80 |

15,9 |

|

2. Влияет в большей степени |

69 |

13,8 |

|

3. Возможно, влияет, возможно, нет |

87 |

17,4 |

|

4. Очень мало влияет |

119 |

23,8 |

|

5. Вообще не влияет |

142 |

28,3 |

|

6. Затрудняюсь ответить |

4 |

0,8 |

|

Всего |

501 |

100,0 |

Диаграмма 1

Распределение ответов на вопрос

«Как вы считаете, может ли ваш голос повлиять на изменение текущей политической и социально-экономической ситуации в городе (поселке) и стране в целом?»

■ Да, определено влияст+ Влияст в большей степени

1 Возможно влияет, возможно нет + Затрудняюсь ответить

Очень мало влияст+ Вообще нс влияет

52,1%

Полученные данные говорят о том, что подавляющее число респондентов считают, что их голос очень мало влияет или вообще ни на что не влияет. Их количество в выборочной совокупности составляет 52,1 %. Если не брать в расчет респондентов, которые выражают определенные сомнения относительно эффективности института выборов, то лишь 29,7 % ответивших уверены в том, что их голос обладает определенным влиянием на изменение сложившейся ситуации в регионе и стране в целом.

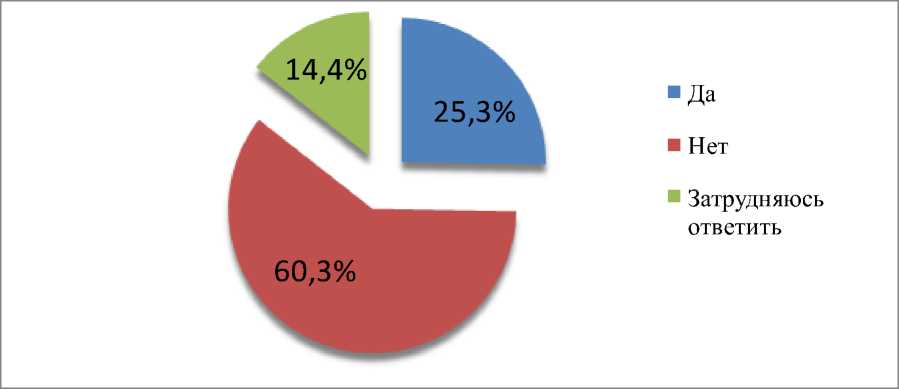

Помимо выборов существуют и другие формы выражения мнения населения. Сюда мы можем отнести различного рода политические и гражданские акции (митинги, шествия, пикеты, забастовки и т. д.). В данной ситуации становится актуальным вопрос о готовности населения участвовать в такого рода акциях, когда, как мы можем заметить, институт выборов, по мнению респондентов, являет свою неэффективность. Для этого респондентов просили ответить на следующий вопрос: «Готовы ли вы участвовать в различного рода политических и гражданских акциях (митингах, шествиях, пикетах, забастовках и т. п., если выборы как институт будут абсолютно неэффективны в разрешении какой-либо сложившейся кризисной ситуации в городе (поселке) и стране в целом?» Ответы распределились следующим образом (диаграмма 2).

Диаграмма 2 Распределение ответов на вопрос

«Готовы ли вы участвовать в различного рода политических и гражданских акциях (митингах, шествиях, пикетах, забастовках и т. п., если выборы как институт будут абсолютно неэффективны в разрешении какой-либо сложившейся кризисной ситуации в городе (поселке) и стране в целом?»

Получается, что протестный потенциал респондентов региона достаточно низкий. Превалирующее большинство (60,3 %) выразили неготовность участвовать в различного рода политических и гражданских акциях даже при малой эффективности института выборов. Таким образом, абсентеисты не являются протестной частью электората; по данным проведенного опроса, они в наименьшей степени готовы участвовать в различного рода политических и гражданских акциях.

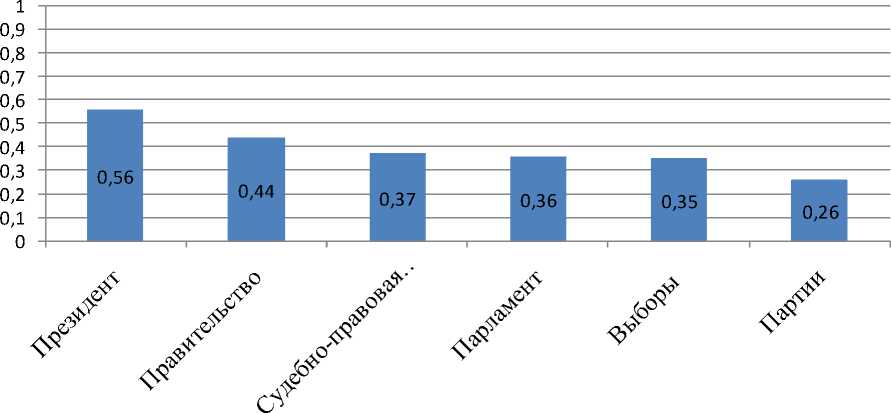

Чтобы узнать мнение респондентов о том, насколько они доверяют государственным и политическим институтам, им было предложено отметить степень доверия по шкале от 0 до 6 (где 0 — «абсолютно не доверяю» и 6 — «полностью доверяю»). Аналогично индексам честности выборов, на основе формулы расчета средней арифметической взвешенной были составлены индексы доверия (ИД), значение которых также варьируется от 0 до 1. Ниже представлена диаграмма 3 с полученными индексами доверия институтам.

Из данных диаграммы отчетливо видно, что большим доверием респондентов пользуется президент (ИД = 0,56), что в принципе подтверждается другими социологическими исследованиями, проводимыми ВЦИОМ и ФОМ. Далее по уровню доверия следует правительство (индекс равен 0,44). Достаточно низкие уровни доверия демонстрируют судебно-правовая система, парламент, институт выборов и партии. Партии по результатам проведенного исследо- вания имеют наименьший уровень доверия (индекс доверия равен лишь 0,26). Наблюдается определенный разрыв, к примеру, в уровнях доверия президенту и институту выборов, партиям, что в свою очередь говорит об определенной специфике политического доверия населения.

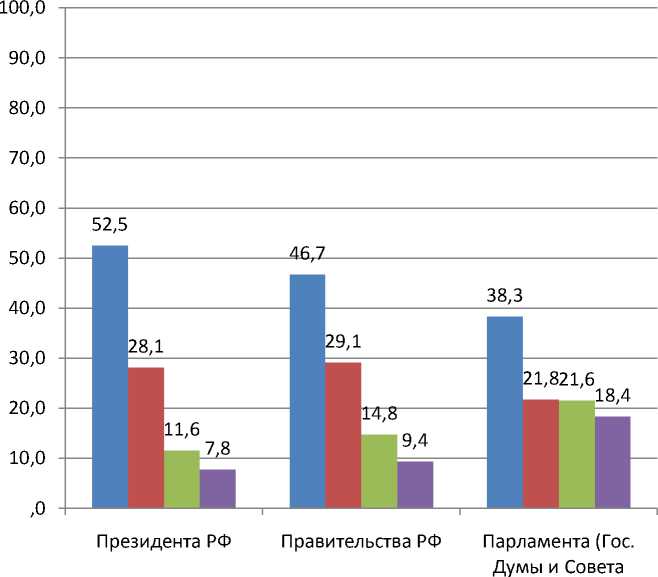

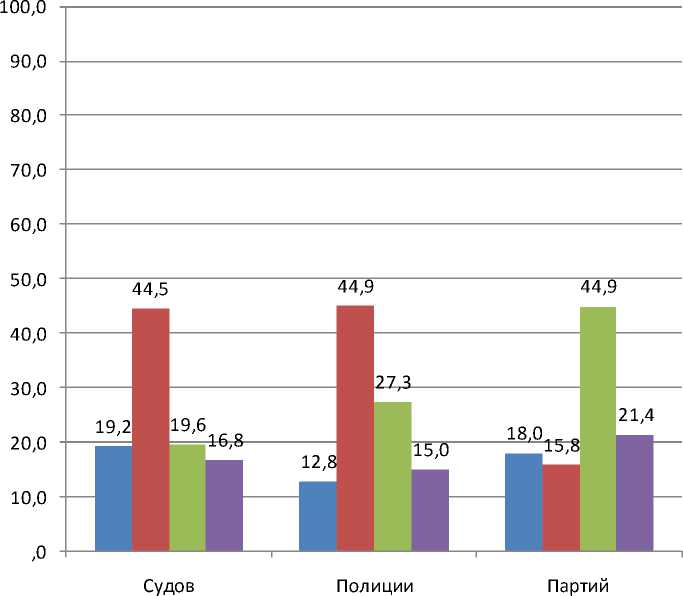

Респондентам был задан вопрос «Как вы считаете, на защиту чьих интересов сейчас в основном направлены деятельность/усилия Президента РФ, Правительства РФ, Парламента, судов, полиции, партий?» (диаграмма 4).

Анализ данных диаграммы 4 показал, что в отношении президента более половины респондентов (52,5 %) считают, что его деятельность направлена на защиту интересов государст-ва/власти. Около трети респондентов считают, что деятельность президента направлена на защиту интересов и безопасности населения. 11,6 % считают, что президент действует в собственных интересах. Стоит отметить, что данное значение (11,6 %) является самым низким среди других институтов. Это в свою очередь подтверждает достаточно высокий рейтинг доверия президенту. Аналогично (правда, с небольшими отклонениями) распределились ответы респондентов касательно оценки работы правительства.

Иная ситуация складывается в отношении других институтов (диаграмма 5). Около половины респондентов считают, что деятельность судов и полиции направлена на защиту интересов и безопасности населения, что в принципе подтверждает характер их деятельности.

Диаграмма 3

Индексы доверия институтам

Уровень доверия

Диаграмма 4

Распределение ответов на вопрос

«Как вы считаете, на защиту чьих интересов сейчас в основном направлены деятельность/усилия Президента РФ, Правительства РФ, Парламента?»

Федерации)

Интересов государства/власти

Интересов/безопас ности населения

Собственных интересов

Затрудняюсь ответить

Диаграмма 5

Распределение ответов на вопрос

«Как вы считаете, на защиту чьих интересов сейчас в основном направлены деятельность/усилия судов, полиции, партий?»

-

■ Интересов государства/власти

-

■ Интересов/безопас ности населения

-

■ Собственных интересов

-

■ Затрудняюсь ответить

Однако здесь стоит отметить, что в распределении ответов по оценке деятельности парламента, партий, судов и полиции достаточно большое количество людей выражают свое мнение о том, что деятельность данных институтов по большей части направлена на защиту собственных (и, возможно, корпоративных) интересов. Наибольшее количество давших такой ответ принадлежит партиям (44,9 %). Данный факт подтверждает наличие острой на сегодняшний день проблемы коррупции (к примеру, в случае с судами и полицией) и отсутствие реальных результатов деятельности для населения (в случае с партиями), что не может не сказываться на рейтингах доверия данным институтам. Необходимо также сказать о том, что достаточно респондентов затруднились с ответом в оценке деятельности парламента и партий. Это может быть свидетельством того, что опрошенные по большей части мало осведомлены о деятельности данных институтов, слабо понимают, в чем суть и специфика их работы.

Список литературы Доверие институту выборов как индикатор функционирования политической системы России (на примере Ульяновской области)

- Левада-Центр. URL: http://www.levada.ru/

- Акулич М. М. Функционально-целевое согласие: становление и развитие//Социологические исследования. 2002. № 1.

- Гидденс Э.Последствия современности. М., 2011.

- Гудков Л. Социальный капитал и идеологические ориентации. К вопросу о векторах эволюции российского общества//Pro et Contra. 2012. Т. 17, № 55.

- Левада Ю. Механизмы и функции общественного доверия//Левада Ю. Ищем человека. Социологические очерки. 2000-2005. М., 2006.

- Селигмен А. Проблема доверия: пер. с англ. М.: Идея-Пресс, 2002.

- Урбан М. Социальные отношения и политические практики в посткоммунистической России//Полис. 2002. № 4.

- Фрейк Н.В. Концепция доверия в исследованиях П. Штомпки//Социологические исследования. 2006. № 11.

- Штомпка П. Доверие -основа общества/пер. с польск. Н. В. Морозовой. М., 2012.

- Renna D. S., Reina M. L.The truth about trust and betrayal. Associations now, 2006. April.

- Trust Barometer Global Results. 2012 Edelman Trust Barometer. URL: http://trust.edelman.com/trust-download/global-results/(дата обращения: 23.01.2014).