Драгоценный поясной набор из элитного погребения кочевника у с. Косика

Автор: Трейстер Михаил Юрьевич

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Публикации

Статья в выпуске: 1 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена публикации поясной пряжки и наконечника пояса, выполненных в форме ежей из золота со вставками цветного камня, стекла и пасты и с использованием техники клуазоне, из разрушенного элитного погребения среднесарматского времени, открытого в 1984 г. в бугре Бэра у с. Косика в Нижнем Поволжье. Автор приходит к выводу, что элементы этого поясного гарнитура создавались специально для кочевника, выходца из Восточной Евразии. Изначальная концепция, которая, вероятно, была представлена на пряжке и наконечнике пояса из Сибирской коллекции и в которой еж был лишь одним из героев сюжета, обезвреживая змей, кусающих грифонов, была изменена и теперь представляла ежа триумфатором, с задушенными им змеями, завязанными «узлом Геракла» за его спиной и редуцированными изображениями грифонов, сокращенных до головок. В композицию были введены элементы декора и конструкции кастов, характерные для позднеэллинистического ювелирного дела. Вместо характерных для пряжек китайского, центральноазиатского и парфянского происхождения вставок бирюзы были использованы вставки граната, стекла и пасты...

Среднесарматская культура, элитные погребения, нижнее поволжье, парфия, иран, малая азия, сибирская коллекция, образы ежа и змеи в древнем искусстве, поясной набор, эллинистическая торевтика и ювелирное дело, косика

Короткий адрес: https://sciup.org/149130815

IDR: 149130815 | УДК: 930.26(470.46):391 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2018.1.6

Текст научной статьи Драгоценный поясной набор из элитного погребения кочевника у с. Косика

ПУБЛИКАЦИИ

Цитирование. Трейстер М. Ю., 2018. Драгоценный поясной набор из элитного погребения кочевника у с. Косика // Нижневолжский археологический вестник. Т. 17, № 1. С. 108–143.

1. Контекст находки

Погребение в бугре Бэра (длинной возвышенности, перпендикулярной Волге) у с. Ко-сика Енотаеевского района было открыто и разрушено в 1984 г. во время прокладки водопроводной траншеи вдоль шоссе Москва – Астрахань в 111 км к северу от Астрахани. Большая часть вещей из центральной части погребения, практически полностью разрушенной роторным экскаватором, попали строителям и позднее частично были переданы Поволжской археологической экспедиции, а само погребение было доследовано в том же году. В статьях, опубликованных в конце 1980-х – первой половине 1990-х гг. [Дворниченко, Федоров-Давыдов, 1989, с. 5–13; 1993, с. 141– 179; Dvornitchenko, Fedorov-Davydov, 1994, p. 66–75], был дан общий обзор находок и опубликованы работы, посвященные серебряным сосудам из погребения [Трейстер, 1994, с. 172– 203; Treister, 2005, p. 199–255] и надписи на венчике серебряного таза [Виноградов, 1994, с. 151–170]. Со времени этих публикаций прошло почти 25 лет. Вопросы, связанные с датировкой и интерпретацией погребения и отдельных находок, с тех пор неоднократно поднимались в самых разных работах 1, но публикаций отдельных находок из Косики, основанных на работе de visu с памятниками, не было – таким образом, дискуссия об одном из важнейших элитных погребений среднесарматского периода ведется практически на основании обзорной статьи, а интерпретации по существу давно живут своей жизнью, оторванной от реального археологического материала.

Автор впервые получил возможность работать с находками из Косики в 1989– 1990 гг. благодаря приглашению В.В. Дворни-ченко, когда часть из них хранилась в Москве в Институте археологии. Данная публикация, ставящая задачу хотя бы частично ликвиди- ровать пробелы в информации и основанной на изучении находок из Косики интерпретации, базируется на работе в фондах и экспозиции Астраханского государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника в рамках совместного германско-российского проекта в сентябре 2015 года 2.

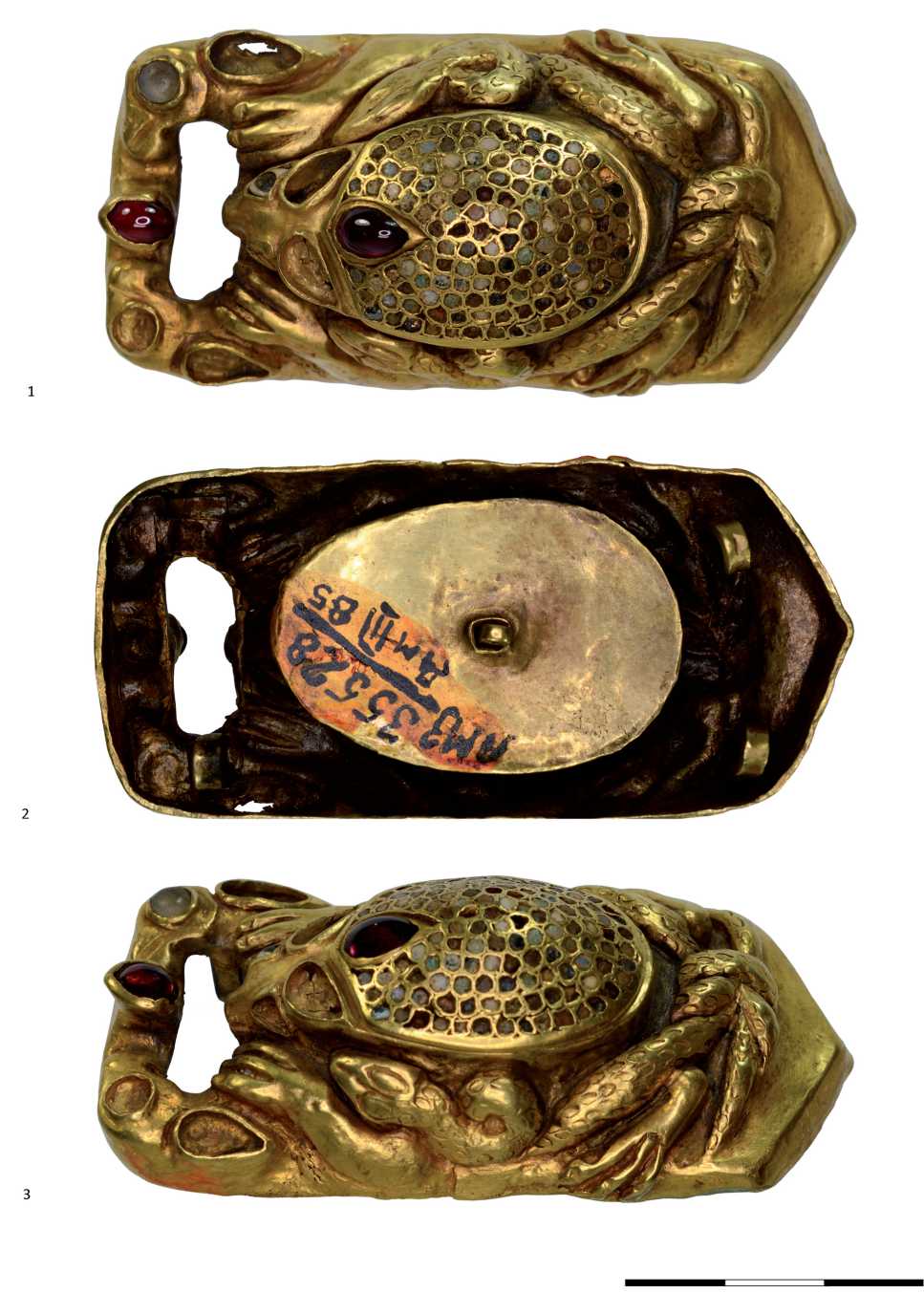

2. Описание пряжки и наконечника пояса

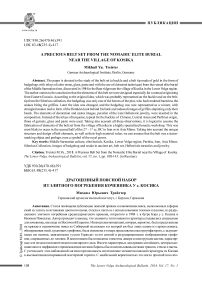

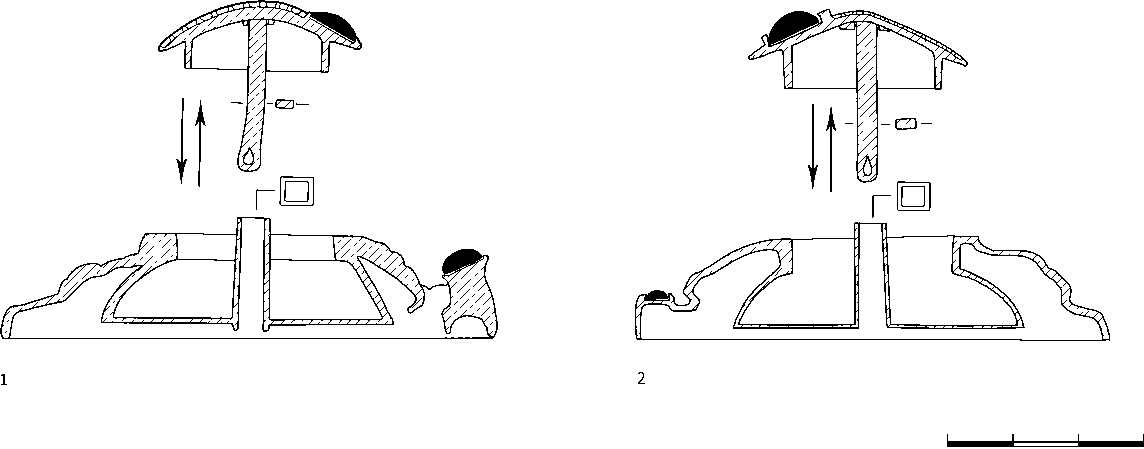

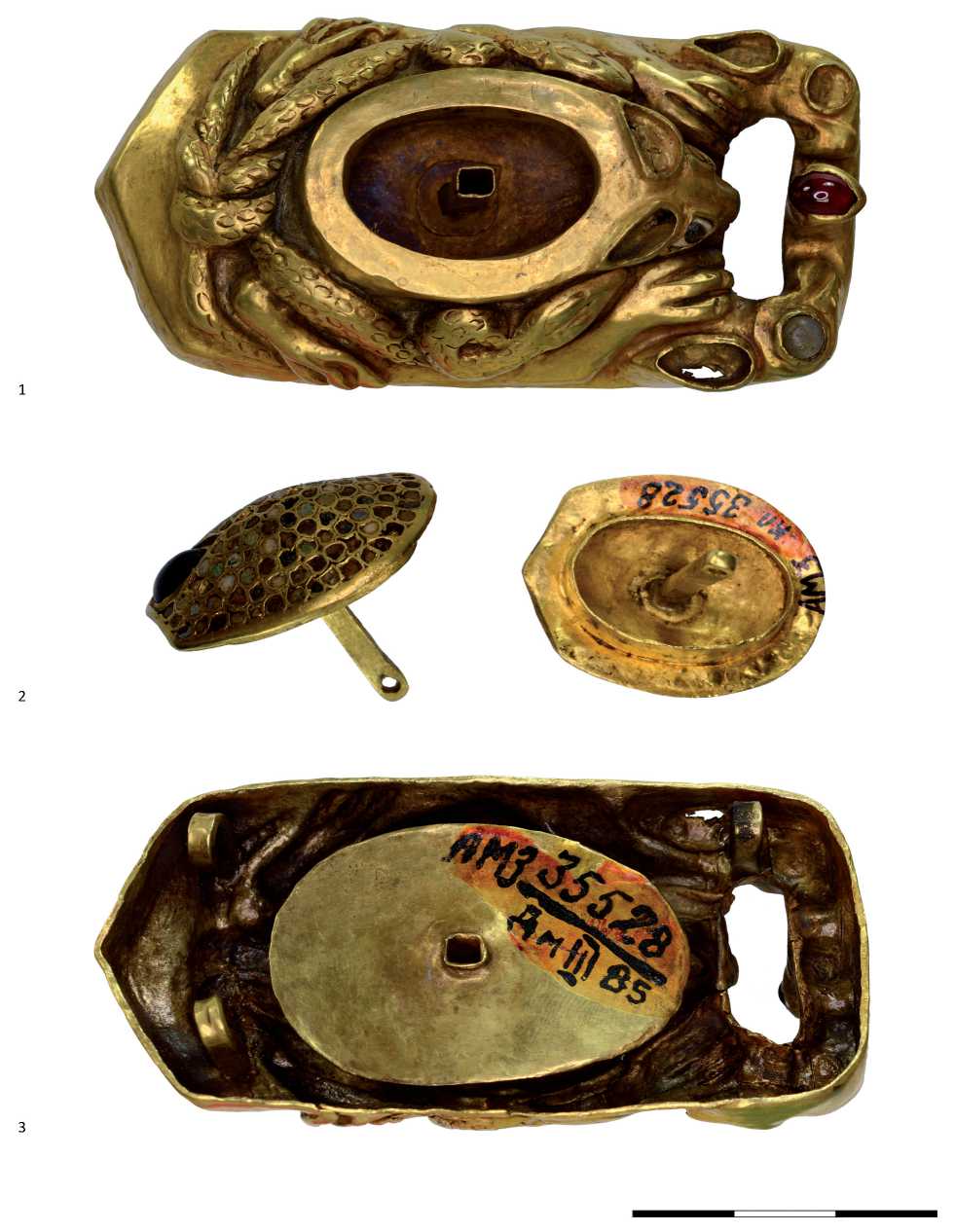

Выполненные в одном стиле пряжка и наконечник пояса имеют близкую пятиугольную форму с параллельными длинными сторонами, прямой – передней и подтреугольной – задней боковыми сторонами и представляют собой выполненное в высоком рельефе и помещенное на невысоком цоколе изображение лежащего ежа с вытянутыми вперед передними лапками, которого обвивают по бокам и сзади две змеи, образующие сзади ежа «гераклов узел». Спереди в углах помещено по головке грифона, между которыми по центру передней боковой стороны расположены шпеньки – с округлой головкой на наконечнике ремня и с каплевидной – на пряжке; оба со вставками граната. Пряжка отличается от наконечника ремня тем, что у нее имеется отверстие для продевания ремня неправильной овальной формы, расположенное в передней части между мордочкой ежа и рамкой со шпеньком. Композиции двух предметов выполнены в зеркальной симметрии (рис. 1–6).

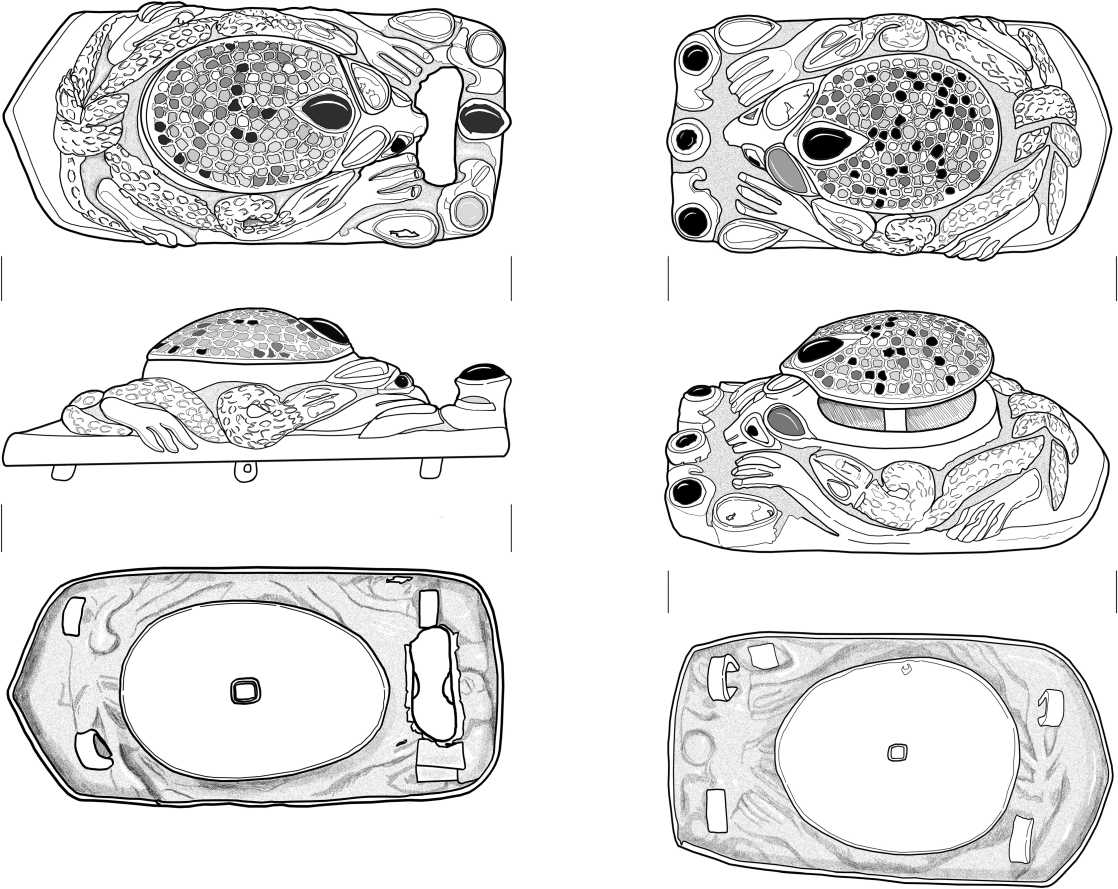

Конструктивно и пряжка, и наконечник пояса исполнены одинаково (рис. 1) и образованы: 1) верхней пластиной с рельефным изображением и припаянными к ним с оборотной стороны четырьмя пластинчатыми петлями (рис. 4, 1,3 , 6, 1,3 ); 2) впаянным в ее центральной части с оборотной стороны вместилищем овальной в плане формы со стенками, плавно сужающимися кверху (рис. 3, 2 , 4, 3 , 5, 2 , 6, 3 ).

Место соединения верхней рельефной пластины и вместилища оформлено горизонтальным плоским краем, образующим овальное отверстие. Снизу вместилище имеет ровное горизонтальное дно с расположенным в центре отверстием прямоугольной формы. В это отверстие вставлена вертикально полая трубка прямоугольного сечения со скругленными углами (рис. 4, 1 , 6, 1 ). Внизу край трубки выступает чуть ниже дна вместилища, вверху – чуть выше горизонтального края овального отверстия. С внутренней стороны дно вокруг вместилища на пряжке укреплено округлой пластиной-шайбой. 3) Спинка ежа представляет собой съемный выпуклый элемент неправильно-овальной в плане формы [та ее часть, которая обращена к голове ежа, оформлена подтреугольным выступом (рис. 2, 2 , 4, 2 )]. Снизу съемная часть имеет вертикальную закраину, точно подогнанную под контур отверстия, в которое она входила. В центре съемной части с внутренней стороны впаян вертикальный штифт прямоугольного сечения с округлым отверстием внизу, вставлявшийся в отверстие трубки-приемника вместилища (рис. 4, 2 слева, рис. 6, 2 слева). Отверстие служило для запирания съемной части при помощи пропущенной через него и под дном вместилища чеки, которые не сохранились. На наконечнике пояса крепление штифта усилено пластиной подпрямоугольной формы (рис. 6, 2 справа).

Не исключено, что шайба округлой формы на дне вместилища пряжки и пластинка подпрямоугольной формы с внутренней стороны съемного элемента – результат ремонта.

Верхняя пластина изготовлена из толстого листа глубокой вытяжкой с последующей дочеканкой деталей с лицевой стороны. Еж изображен лежащим на животе с вытянутыми вперед параллельно мордочке передними лапами, а задние – чуть разведены в сторону. Все лапы – трехпалые. Уши выполнены в форме вычеканенных каплевидных кастов, в одном из которых (на наконечнике пояса) сохранилась вставка стекла бирюзового цвета. Глаза оформлены аналогичными кастами подтреугольной формы, в которых на пряжке (в правом) и на наконечнике ремня (в левом) сохранились выпуклые вставки глухого белого стекла с коричневыми круглыми зрачками в центре (рис. 2, 3, 1 , 5, 1 ).

Фигурку ежа по бокам и сзади обрамляют две змеи, завязанные сзади «геракловым узлом». Тела их, перекинутые через задние лапки ежа, свернуты кольцами с каждой стороны между передними и задними лапами, а головки лежат на передних лапах ежа. Шкура змей проработана дуговидными насечками, образующими продольные ряды, а сплющенные листовидные головы проработаны глубокой продольной линией и двумя углубленными овалами, обозначающими глаза (рис. 2, 3, 3 , 5, 3 ).

В передних углах пряжки и наконечника ремня изображены стилизованные головы грифонов с клювами, обращенными друг к другу. Глаза и уши переданы кастами: глаза – круглыми полупрозрачного зеленоватого стекла (одна из вставок на пряжке – не сохранилась), уши – каплевидными (все утрачены) (рис. 2, 3, 1 , 5, 1 ).

Выпуклая съемная пластина (спинка ежа) с внешней стороны полностью украшена вставками в кастах, впаянных в ее основание. Ее подтреугольные части, обращенные к головам ежей, украшают крупные каплевидные касты со вставками кабошонов из граната и альмандина. Вся остальная поверхность пластины плотно (практически без свободных мест) заполнена кастами округлой в плане формы со вставками из камней и глухого стекла зеленого, красного, синего, голубого и белого цветов.

Сохранность. 1 (пряжка): утрачены шесть из десяти вставок: из ушей, левого глаза, из гнезд по сторонам лапок и слева от штырька, а также восемь вставок из гнезд на крышке. На поверхности царапины, потертость, небольшие вмятины (рис. 2, 1 , 3, 4); 2 (наконечник пояса): утрачены четыре из десяти вставок: из правого глаза и уха, из гнезд по сторонам лапок, а также 25 вставок из гнезд на крышке. На поверхности царапины, потертость, небольшие вмятины (рис. 2, 2–3 , 5, 6).

Пряжка. Вес 52,99 г (основа – 42,67 г, крышка – 10,32 г). Проба 900. Наконечник. Вес 53,72 г (основа – 42,91 г, крышка – 10,81 г). Проба 920. Пряжка. 7,1 х 3,66 см, толщ. 2,3 см. Штырек крышки: сечение 0,23 х 0,16 см, дл. 2,2 см. Наконечник: 7,4 х 3,57 см, толщ. 2,1 см. Штырек крышки: сечение 0,26 х 1,5, дл. 2,2 см.

Хранение. Пряжка – инв. № 35528. Наконечник пояса – инв. № 35529.

Литература: [Дворниченко, Федоров-Давыдов, 1993, с. 172, рис. 19, с. 173–174; Dvornitchenko, Fedorov-Davydov, 1994, p. 70; Treister, 1997, p. 55, 91, fig. 22; Fedorov-Davydov, 2001, p. 147, no. 9, pls. 29–30; Мордвинцева, 2003, c. 87, № 55, рис. 22; Treister, 2004b, p. 213, no. 20b; Cat. Rome, 2005, p. 128–129, nos. 77– 78; Малашев, Дзуцев, 2016, с. 173, рис. 16, 2 ; Mordvintseva, 2016, p. 388, 397, 416, pl. VI, 1 ].

3. Поясной набор и конструкция пряжки

Очевидно, что конструктивно пряжка и наконечник пояса относятся к большой группе поясных наборов, характерной чертой которых является наличие в сплошном теле пряжки прямоугольной прорези для ремня и вертикального, загнутого шпенька, спереди на рамке пряжки, который служил для фиксации ремня в его отверстии. По форме и по стилистическим особенностям наконечник ремня близок пряжке, но не имеет ни шпенька, ни отверстия для ремня.

У кочевников Евразии пряжки рассматриваемого типа с прорезью для ремня и загнутым шпеньком на рамке появляются не позднее III–II вв. до н.э., вначале в форме круглых или восьмерковидных рамок с такими шпеньками [Мошкова, 1960, с. 293–299, рис. 1; Скрипкин, 1990, с. 97–98, тип 1–2, рис. 22, 22– 26 ; Клепиков, 2002, с. 80–81, рис. 28, 4–7 ; Abdullaev, 2008, p. 137–138], в дальнейшем, во II–I вв. до н.э., на территории от Центральной Азии до Нижнего Подонья получают распространение такие пряжки с рамкой прямоугольной формы, в которые вписаны или изображения лежащего верблюда, или сцены схватки животных [Скрипкин, 1990, с. 98, тип 4, рис. 22, 30 ; 2000, с. 17–26; 2006, с. 13–14, рис. 1, 17–25 ; Королькова, 2006, с. 90–91, табл. 53, 7–13 ,55; Brosseder, 2011, p. 384–388, fig. 35, lists 3a-b; Глебов, 2016, c. 69–79]. В первые века нашей эры пряжки такой конструкции с разными изображениями, вписанными в рамки, получают распространение как в Пар-фии, так и в Северном Причерноморье [Rostovtzeff, 1931, S. 46–55; Ghirshman, 1979, p. 170–176, pls. I–III; Post, 1995, S. 247–254;

Curtis, 2001, p. 299–327; Treister, 2003, p. 247– 257; Трейстер, 2015, c. 295–296] 3. При этом ни у тех, ни у других пряжек в составе поясного набора наконечников ремней не фиксируется.

Золотая пряжка без инкрустаций такого же типа (прямоугольная со скругленными углами и с изображением ежа с задними лягушачьими лапками, с боковым крючком – выломанным из нее) происходит из ограбленного мужского погребения 5 кургана 70/1982 могильника у хут. Новый, изначально датированного II–I вв. до н.э., затем I в. до н.э. – I в. н.э. Пряжка принадлежала поясу, расшитому двумя рядами раковин каури [Власкин, 1989, с. 32–34, рис. 2; Дворниченко, Федоров-Давыдов, 1993, с. 174; Cat. Daoulas, 1995, p. 88–90, no. 112; Cat. Paris, 2001, p. 182, no. 201; Kat. Frankfurt, 2003, S. 119, Nr. 84; Brosseder, 2011, p. 384, fig. 34, p. 401, 424, list 9, no. 4]. Этот факт позволил У. Бросседер сопоставить пояс из Нового с находкой из Иволгинского могильника и рядовыми погребениями эпохи Западной Хань в Китае [Brosseder, 2011, p. 384]. Еще одна золотая пряжка со шпеньком на рамке, найденная в могильнике у хут. Новый, в погребении 4 кургана 46/1982, датированном по инвентарю II–I вв. до н.э., имеет подпрямоугольную форму, украшена рельефной зеркальной композицией из четырех головок ушастых грифонов с сильно изогнутыми клювами, а также круглыми глазами и ушами каплевидной форме, выполненными в виде кастов со вставками фиолетового стекла, попарно обращенных друг к другу, длинные шеи которых образуют узел в центре пряжки, где в округлом касте имеется стеклянная вставка [Власкин, 1989, с. 32–33, рис. 1; Cat. Paris, 2001, p. 183, no. 202].

Серебряная пряжка из датирующегося I – первой половиной II в. н.э. погребения 2 кургана 20/1982 у хут. Новый имеет прямоугольную форму со скругленными углами и украшена выполненной в высоком рельефе головой лося, изображенной сверху: ноздри, глаза, уши и лоб животного выделены гнездами для вставок разной формы со вставками из стекла и кости (рис. 7).

Голова лося в рельефе также является центральным элементом серебряной пряжки из погребения 1 кургана 1/1993 могильника

Октябрьский I, датирующегося второй половиной I – началом II в. н.э. Глаза животного украшены округлыми выпуклыми вставками из темно-вишневого стекла. Гнезда в ушах в форме полуовалов заполнены вставками бирюзового фаянса. Однако конструктивно пряжка отличается тем, что прорезь для ремня сегментовидной формы имеется в ее основании треугольной формы, а загнутый шпенек в форме головы утки расположен на округлом кольце, зажатом в пасти лося [Мордвинцева, Мыськов, 1999, с. 179, рис. 1, 10 ; Археологическое наследие, 2013, с. 112 (ил. вверху слева), № 259].

Вероятно, наиболее ранний комплект, включающий и пряжку со шпеньком, и наконечник ремня, выполненные в едином стиле и украшенные вставками бирюзы, – набор из Сибирской коллекции, происходящий из посылки князя М.П. Гагарина. Ажурная пряжка имеет подпрямоугольную форму с овальной передней частью и состоит из двух симметричных половин. Основу каждой половины составляют две пары голов стилизованных грифонов. Шеи той пары голов, которая ближе к центру, соединены в дугу; шеи другой пары как бы вырастают из голов первой пары. Глаза у птиц выложены бирюзой; она же, очевидно, украшала и шпенек с верхней поверхностью в форме каста каплевидной формы, который служил для застегивания этой пряжки. На противоположном конце пряжки помещена маленькая объемная фигурка ежа, вокруг которого извивается змея, пытающаяся укусить шею грифона, но еж, в свою очередь, схватил зубами змею. На ежах имеются маленькие полукруглые углубления, очевидно предназначенные для инкрустации. Наконечник пояса выполнен зеркально симметрично и отличается отсутствием шпенька на овальной рамке [Rudenko, 1962, S. 15, 50, Taf. II,4; Штейн, 1968, c. 269–272; Артамонов, 1973, c. 165, рис. 217; Миняев, 1995, c. 128–129, рис. 6,7; Minyaev, 2000, p. 294–295, fig. 5g; Мордвинцева, 2003, c. 84–85, № 34, рис. 13; Boardman, 2010, p. 72, nos. 341; Малашев, Дзу-цев, 2016, с. 173, рис. 16,4]. Еще одну пару с зеркальным изображением образуют золотые пряжка со шпеньком и наконечник ремня с изображениями лежащих кабанов, со вставками из бирюзы и стекла, из коллекции Ш. Уайт и Л. Леви [Cat. New York, 1990, p. 63–64, no. 46; Bunker et al., 2002, p. 174–175, no. 162; Морд-винцева, 2003, c. 59, рис. 48,1–2]. Разнообразные поясные бляхи с зеркальными изображениями животных и грифонов представлены на парфянских скульптурах II–III вв. н.э. из Хат-ры [Curtis, 2001, p. 303–305, fig. 2 (тип с)].

Зеркальные образы представлены и на датированных I в. до н.э. – I в. н.э. ажурных пряжках с округлой рамкой с изображением орла с добычей в когтях (заяц, антилопа?) [Brosseder, 2011, p. 401, 424, list 9, nos. 10–11; Peterson, 2012, p. 23–24, fig. X. – Британский музей: Collon, 1995, fig. 160 (вверху); Curtis, 2001, p. 306, 327, pl. XIV, b ; Rahbar et al., 2014, p. 301, 313, pl. 2, 3 ). – Музей Метрополитен: Ghirshman, 1962, p. 100, fig. 112 (вверху); Cat. New York, 2000, p. 124–125, no. 95; p. 208], предположительно происходящих из гробницы, открытой в 1910–1911 гг. в районе Ниха-венда в Иране [Herzfeld, 1928, p. 21–27; Rahbar et al., 2014, p. 301], и близких им по форме обувных пряжек с изображением вельможи в повозке с запряженным драконом из погребения IV некрополя Тилля-тепе (отлитых в характерной для поясных блях из Сибирской коллекции и китайских изделий технике lost wax – lost textile , возможно в Бактрии) [Sarianidi, 1985, S. 182–183, Taf. 124, S. 246, Nr. 4.1; Мордвинцева, 2003, c. 21, 83, № 11, рис. 5; Kat. Bonn, 2010, S. 195, 197, Nr. 106; Mordvintseva, 2010, p. 181, fig. 3, 1 , p. 185; Baumer, 2012, p. 292 (ill.); Boardman, 2012, p. 105, fig. 3; Hickman, 2012, p. 84, 85, fig. 12; Patry Leidy, 2012, p. 112–113, figs. 2–3; Olbrycht, 2015, p. 354, fig. 14, p. 355]. Однако обе пары пряжек и из Тилля-тепе, и из Нихаванда имеют шпеньки, таким образом, функционально они не могут быть сопоставлены с находками из Косики.

Помимо представленного мотива ежа и змеи, пряжку из Сибирской коллекции с пряжкой из Косики сближает оформление шпенька каплевидным кастом со вставкой (бирюзы – на пряжке из Сибирской коллекции, граната – на пряжке из Косики). Подобным же каплевидным кастом, также со вставкой бирюзы, оформлен шпенек одной из двух золотых поясных пластин, найденных в Сидоровке [Ма-тющенко, Татаурова, 1997, c. 48, рис. 27,2; Koryakova, 2006, p. 108, fig. 9,1; Brosseder, 2011, p. 375, 376, fig. 24,13]. Инкрустированные шпеньки со вставками каплевидной формы имелись также у золотых пряжек I в. до н.э. – I в. н.э. из Дальверзин-тепе (вставка утрачена) [Pougatchenkova, 1978, p. 102, fig. 80; Curtis, 2001, p. 307; Мордвинцева, 2003, c. 56, рис. 43,7; Abdullaev, 2008, p. 138, fig. 3; Peterson, 2012, p. 24, fig. XI], из Нихавенда (вставка бирюзы на пряжке, хранящейся в Нью-Йорке), из Тил-ля-тепе (бирюза) и у серебряной пряжки из погребения 2 кургана 20/1982 могильника у хут. Новый (стекло темно-коричневого цвета) (рис. 7).

Округлая вставка на шпеньке, как и у наконечника пояса из Косики, имеется на пряжках из погребения кургана 12/1965 у с. Никольского (вставка из стекла) [Засецкая, 1979, с. 111, рис. 22; Мордвинцева, 2003, с. 42, 88, № 58, рис. 22; Мордвинцева, 2007, с. 214, 223, 227, 238; Мордвинцева, Трейстер, 2007, т. 2, с. 49, № А146.2, рис. 33, табл. 32; Mordvintseva, 2010, p. 195–196, no. 3, fig. 11, 1 ; Brosseder, 2011, p. 398–401, fig. 47, 2 , p. 421, list 5, no. 2; Засец-кая, 2012а, с. 356, № 2, с. 365, 368–369, 372, рис. 1, 3–4 ; Засецкая, 2012б, с. 71, рис. 8; Shu Takahama, 2012, p. 28, no. D-1, fig. 4, 1 ; Засец-кая, 2013, с. 141, рис. 2, 4 , с. 143–144; Mordvintseva, 2016, p. 388, 397, 416, pl. VI, 3 ] (рис. 8) и Порогов (бирюза) [Симоненко, Ло-бай, 1991, с. 14–18, № 7a-b, рис. 8–9, табл. 11– 12; Kat. Schleswig, 1991, S. 328, 405, Nr. 155a; Cat. Milan, 1995, p. 124, 198, no. 68; Мордвин-цева, 2003, с. 40, 43, 51, 73, 78, 95, № 107, рис. 40; Мордвинцева, 2007, с. 214, 225, 228, 238; Мор-двинцева, Трейстер, 2007, т. 2, с. 73, № А234.7, табл. 38, рис. 50; Mordvintseva, 2010, p. 197, no. 8, fig. 11, 9 ; Brosseder, 2011, p. 401, 403, fig. 50, 29–30 , p. 424, list 9, no. 7; Засецкая, 2012б, 66–67, № 5, рис. 4, 1 ].

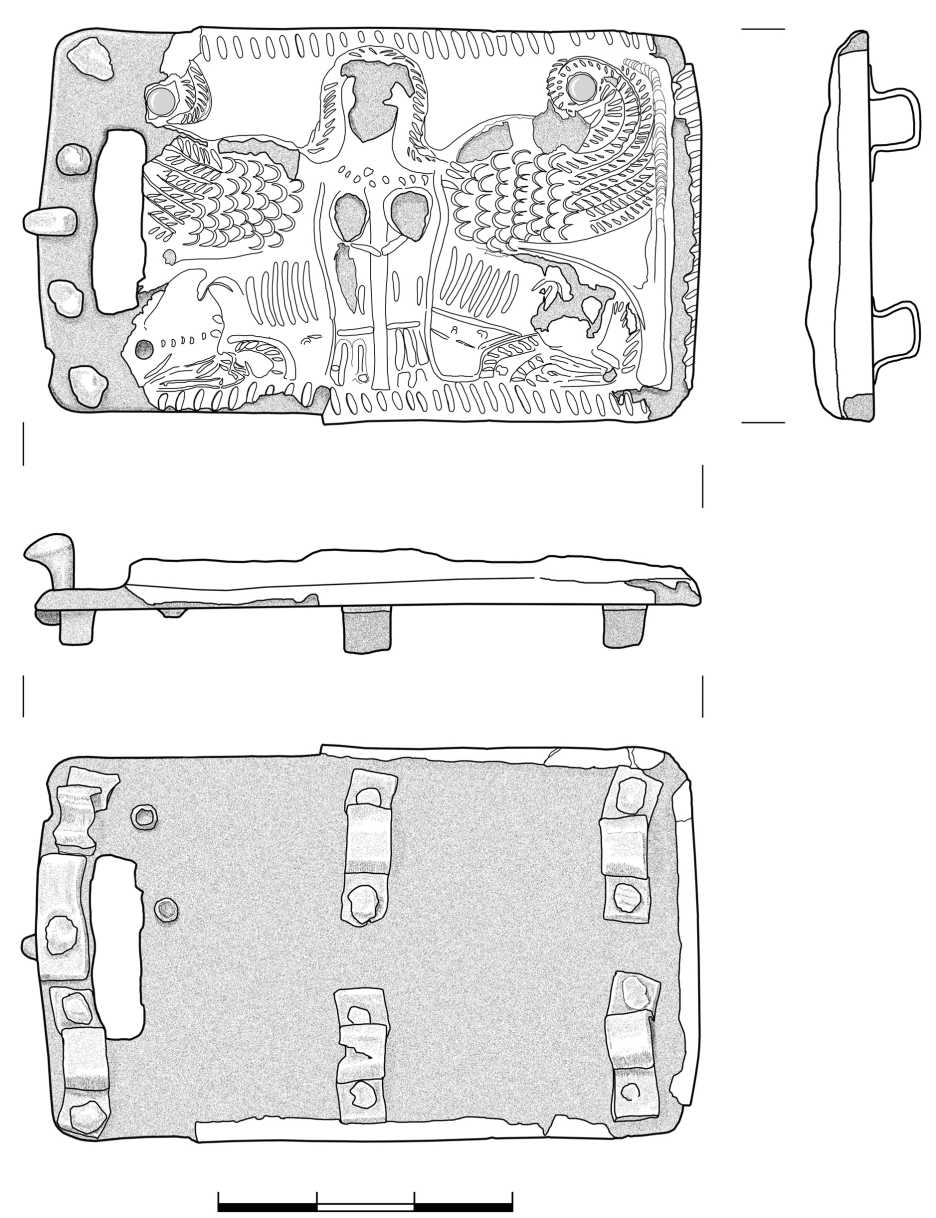

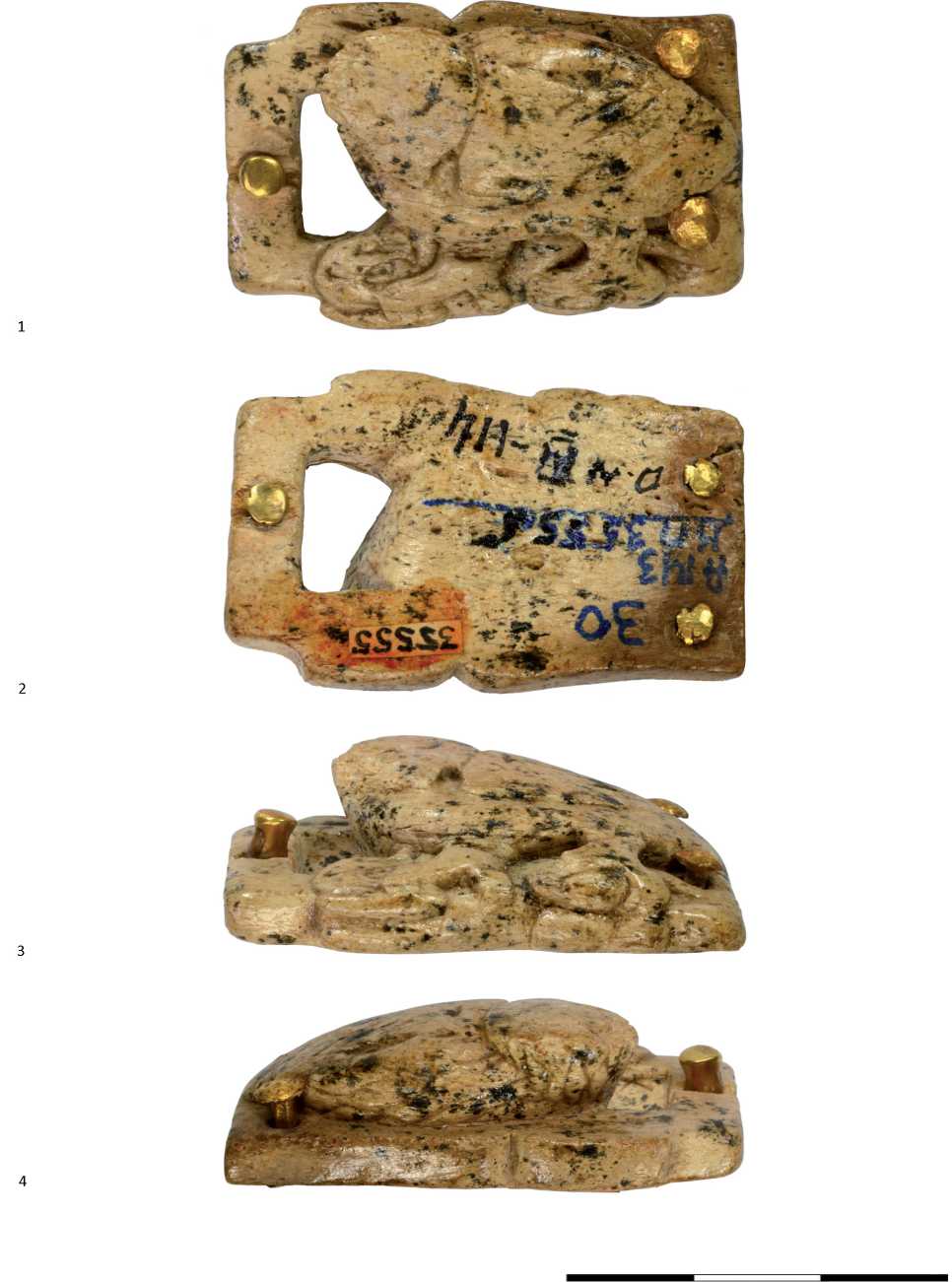

Отличаются пряжка и наконечник ремня из Косики от приведенных выше аналогий и способом крепления к ремням. Так, на обороте пряжки и наконечника ремня из Сибирской коллекции имеются по две широкие петли для продевания ремня. Остатки серебряных петель отмечаются и на пластинах из коллекции Ш. Уайт и Л. Леви – сколько их было и как они располагались, однако, из описания неясно. Петли, но из бронзы, имелись на обороте пластин из Сидоровки, из которых сохранилась лишь одна. Судя по прорисовке, сохра- нившаяся небольшая петля находится в углу пластины, а ось отверстия расположена перпендикулярно оси пластины. На оборотных сторонах пряжки и наконечника ремня из Ко-сики в углах имеются небольшие округлые пластинчатые петли (на каждой их изначально было – по четыре, одна петля утрачена), которые могли служить либо для продевания шнуров вдоль нижнего и верхнего краев пластин, либо, что значительно менее вероятно, нашивания на основу. Ближайшей параллелью является конструкция петель на пряжках из погребения IV в Тилля-тепе – это также четыре небольшие петли округлой формы, припаянные на равном расстоянии друг от друга. В какой-то степени близкую систему крепления имела поясная пряжка прямоугольной формы с рельефным изображением сирены из Барановки, к оборотной стороне бронзовой основы которой были приклепаны шесть (сохранилось пять) бронзовых петель, позволяющих протянуть два шнура вдоль верхнего и нижнего края пряжки (рис. 9, 10), либо, что менее вероятно, как и в случае с пряжкой и наконечником пояса из Косики, пришить ее к основе. На пряжке из кургана 20 у хут. Новый к оборотной стороне по центральной продольной оси припаяны две петли, с отверстиями не в продольном направлении, как у пряжек из Косики и Барановки, а в поперечном. У золотой пряжки из кургана 70/1982 могильника у хут. Новый на оборотной стороне пряжки в районе брюха животного имеется сломанная в древности петля, а для крепления к ремню использовались также два небольших отверстия, пробитые в углах пряжки на стороне. Шпенек, вставлявшийся в отверстие на рамке, был вырван – сохранилось лишь квадратное отверстие, в которое он вставлялся. У пряжки из кургана 46/1982 могильника у хут. Новый также имеются два отверстия на рамке в задней части пряжки, а в передней – сохранился шпенек. Подобную же конструкцию с двумя отверстиями на пряжке сзади имеет костяная пряжка с рельефным изображением совы из Косики: в эти два отверстия вставлены золотые заклепки, а в отверстие спереди на рамке – золотой шпенек (рис. 11) [Дворниченко, Федоров-Давыдов, 1993, c. 175, рис. 20,2, c. 176 (названа поясной накладкой, но функционально, учитывая наличие шпенька спереди на рамке и прорези для ремня, безусловно, является пряжкой. – М. Т.); Cat. Rome, 2005, p. 119, no. 63; Mordvintseva, 2016, p. 388, 397, 416, pl. VI,7].

4. Какие еще детали могли относиться к поясному набору?

То обстоятельство, что находки из Ко-сики происходят из разрушенного погребения, далеко не весь инвентарь которого до нас дошел, затрудняет ответ на этот вопрос. Тем не менее обращают на себя внимание два узких золотых наконечника ремня.

Один из них – гладкий, второй – украшен с двух сторон в технике клуазоне. На одной стороне – два продольных ряда из каплевидных проволочных кастов со вставками из эмали голубого цвета, образующих цепочку, с другой – два продольных фриза из треугольных кастов из напаянной рубчатой проволоки со вставками из эмали синего цвета (рис. 12) [Дворниченко, Федоров-Давыдов, 1993, с. 158–159, рис. 11, 1 ; Fedorov-Davydov, 2001, p. 118, pls. 34–35, p. 148, no. 13; Treister, 2004b, p. 212, no. 20a; Cat. Rome, 2005, p. 118, nos. 60–61; Мордвинцева, Трейстер, 2007, т. 2, с. 42, № А114.10, табл. 78].

Имели ли эти наконечники ремней, находящие параллели в погребениях из Первомайского, Порогов, Цветны и Усть-Альминского могильника (см. подробно: [Treister, 2004b, p. 194, fig. 3,14–20, p. 199–202; Трейстер, 2007б, с. 290–291]) и в погребении IV в Тил-ля-тепе [Sarianidi, 1985, S. 155, Taf. 98, S. 247, Nr. 4.4, S. 251, Nr. 4.34; Curtis, 2001, p. 307; Kat. Bonn, 2010, S. 199, Nr. 109, S. 209, Nr. 124; Brosseder, 2011, p. 404, fig. 51,7–9], отношение именно к ремню с пластинами, украшенными изображениями ежей – вопрос, на который трудно однозначно ответить, учитывая то, что ни один из двух косикских наконечников по своему оформлению никак не связан с декором блях с ежами..В поясном наборе из погребения 3 кургана 14/1984 могильника Первомайский VII и бляхи ремня, и близкий по форме наконечник пояса оформлены в одной технике и с использованием одних и тех же декоративных фризов [Симоненко, Лобай, 1991, с. 50–52, рис. 27,3,6; Мамонтов, 2000, 17–19, рис. 16,4–5,9; Treister, 2004b, p. 194, fig. 3,12–14, p. 213–214, no. 26]. О том, что это не всегда могло иметь место, свидетельствует тот факт, что в погребении 5 кургана 70/1982 могильника у хут. Новый, из которого происходит золотая пряжка с изображением ежа с лягушачьими лапками, был найден узкий наконечник пояса такой же формы, как в Косике, но из железа [Ильюков, Власкин, 1992, с. 81, 83, рис. 20,9]. Также и в погребении в Порогах наконечники пояса с декором в технике клуазоне из прямоугольных (или почти ромбовидных) кастов (один из них с тамгообразным знаком на оборотной стороне) [Kat. Schleswig, 1991, S. 404 (Farbtaf.); Симоненко, Лобай, 1991, с. 20, рис. 11,3–4, с. 22, № 9, g. D, с. 50–52, рис. 27,1–2, табл. 16,1–2; Cat. Milan, 1995, p. 129 (ill.), p. 198, no. 72; Simonenko, 2001, S. 230, 232, Abb. 23,1; Treister, 2004b, p. 194, fig. 3,18–20, p. 213, no. 21; Мордвинцева, Трейстер, 2007, т. 2, с. 73, № А234.4, табл. 78, рис. 17; Brosseder, 2011, p. 400, 403, fig. 50,25–26; Симоненко, 2015, с. 71–72, цв. вкл. 1,3, с. 73, рис. 20,3] никаким образом не соответствуют по стилю поясным бляхам и накладкам, ни портупейного ремня, к которому они предположительно относятся [Brosseder, 2011, p. 400, 403, fig. 50,21– 28; Симоненко, 2015, с. 71–72, цв. вкл. 1,3, с. 73, рис. 20,1–7], ни парадного пояса. Интересно, что и в тайнике кургана 3/1988 у с. Хапры золотые поясные пластины были также найдены вместе с аналогичным наконечником пояса с декором в технике клуазоне из прямоугольных кастов [Гордин, 1989, л. 24, рис. 101].

Учитывая уровень исполнения рассматриваемых блях поясной гарнитуры из Коси-ки, их уникальную конструкцию с потайными отделениями, трудно представить себе, что относящиеся к этой же поясной гарнитуре узкие наконечники ремней могли настолько не соответствовать по своему декору этим бляхам, разве что в процессе использования ремня изначальные узкие наконечники, свисавшие с пояса, если они и были, в связи с утратой были заменены. Не надо забывать, что в рассматриваемом погребении в Коси-ке была найдена и упомянутая выше костяная пряжка с изображением совы и золотыми штифтами для крепления к поясу и золотым шпеньком (рис. 11).

5. Сюжет. Еж и змеи

Образ ежа в древнем искусстве особой популярностью не пользовался [Werness, 2003, p. 210–211], если исключить египетские скарабеи и фаянсовые алабастры архаического времени.

Золотая пронизь в виде фигурки ежа на постаменте предположительно эллинистического времени в собрании Кливлендского музея изображает фигурку животного с телом, полностью покрытым шариками зерни [Gift..., 1985]. Другая золотая пронизь в форме ежа, также полностью покрытого зернью, но не с продольным, а с поперечным отверстием, имеется в Сибирской коллекции [Rudenko, 1962, S. 60, Taf. XXI, 33 ; Штейн, 1968, с. 271; Артамонов, 1973, с. 195, рис. 252]. Наконец, еще одна золотая пронизь была найдена при раскопках храма в центральной части городища Еркурган [Древнейшие государства, 1985, с. 291, табл. CXXXVII, 9 ; Рахманова, 1990, с. 83; Яценко, 2000, с. 174; Сулейманов, 2000, с. 127–130; Мордвинцева, 2003, с. 56, рис. 43, 6 ; Абдуллаев, 2011, с. 317; Малашев, Дзуцев, 2016, с. 173, рис. 16, 3 ], слои которого датируются не ранее IV в. н.э. Полая трубочка для шнура припаяна к основанию фигурки. Отличительной особенностью фигурки является использование многочисленных высоких пластинчатых кастов различной формы (круглых и в форме криволинейных треугольников). В семи из 49 клуазонов сохранились вставки бирюзы. Вся спинка ежа представляет собой большое округлое гнездо со вставкой выпуклой перламутровой раковины белого цвета 4. Вероятно, их прототипы следует искать на востоке. Действительно, в Китае ежи почитались как tasheng , или Великий Дух [Werness, 2003, p. 211]. В этой связи укажем на находку десяти золотых нашивных бляшек в форме ежей в погребении в Алушайдене, Внутренняя Монголия, датированном III в. до н.э. [Tian, Guo, 1980, p. 335, fig. 3, 12 , pl. 11, 5 ; Psarras, 1995, p. 119, 122, fig. 11; Bunker, 1997, p. 51, fig. A59, p. 237; Di Cosmo, 1999, p. 955; Cat. Paris, 2000, p. 125, no. 113; Boardman, 2010, p. 69, no. 311, pl. 42; Hsu, 2010, p. 13–14, 24, fig. 16, 6 ]. Аналогичные бляшки из серебра были найдены в погребении в Шихуигоу во Внутренней Монголии [Bunker, 1997, p. 237].

Впрочем, известно, что еж почитался и номадами Центральной Азии и Ирана, отвечая за дары природы и огонь [Werness, 2003, p. 211]. От внимания исследователей ускользнула находка пяти сбруйных (?) серебряных бляшек в форме фигурок ежей, с пластинчатыми петлями на обороте [Спицын, 1909, с. 29, 48, рис. 73; Малашев, Дзу-цев, 2016, с. 173, рис. 16, 5 ] вместе с фала-рами парфянской работы (?) и кольцами при распашке кургана в окрестностях Новоузен-ска в 1884 г. Иглы переданы выбитыми с оборотной стороны выступами треугольной и ромбовидной формы. Учитывая наиболее вероятную датировку фаларов в пределах II – начала I в. до н.э., есть все основания предполагать, что новоузенские бляшки являются наиболее ранними изображениями ежей в древностях кочевников Азиатской Сарматии.

На этом фоне обращает на себя внимание то, что мотив ежа в схватке со змеей получает распространение именно на поясных пластинах (пряжках и наконечниках поясов), выполненных из золота и, по крайней мере, в одном случае, исполненных в полихромном стиле. Пряжка и наконечник пояса из Сибирской коллекции [Rudenko, 1962, S. 15, 50, Taf. II, 4 ; Штейн, 1968, с. 269–272; Артамонов, 1973, с. 165, рис. 217; Миняев, 1995, с. 128– 129, рис. 6, 7 ; Minyaev, 2000, p. 294–295, fig. 5g; Boardman, 2010, p. 72, nos. 341] относятся к тому же типу, что и рассматриваемые детали поясного набора из Косики.

Золотая пряжка без инкрустаций такого же типа (с боковым крючком – выломанным из нее) происходит из ограбленного мужского погребения 5 кургана 70/1982 могильника у хут. Новый, изначально датированного II–I вв. до н.э., затем I в. до н.э. – I в. н.э. Пряжка принадлежала поясу, расшитому двумя рядами раковин каури [Власкин, 1989, с. 32–35, рис. 2; Дворниченко, Федоров-Давыдов, 1993, с. 174; Cat. Daoulas, 1995, p. 88–90, no. 112; Cat. Paris, 2001, p. 182, no. 201; Kat. Frankfurt, 2003, S. 119, Nr. 84; Brosseder, 2011, p. 384, fig. 34, p. 401, 424, list 9, no. 4]. Этот факт позволил У. Бросседер сопоставить пояс из Нового с находкой из Иволгинского могильника и рядовыми погребениями эпохи Западной Хань в Китае [Brosseder, 2011, p. 384].

Всю поверхность пряжки из кургана 70/1982 могильника у хут. Новый занимает рельефное изображение, которое М.В. Власкин [1989, c. 33] определяет как «фантастическое животное» с туловищем ушастого ежа и задними лягушачьими лапками, с чем нельзя не согласиться. Изогнутые отростки рядом с передними лапками определяются как стилизованные изображения змей, а завитки по сторонам от отверстия для ремня – как стилизованные изображения головок хищных птиц. Таким образом, есть все основания предполагать, что пряжка из кургана 70/1982 могильника у хут. Новый в определенной степени имитировала композицию пряжки из Ко-сики, будучи выполненной в значительно более примитивной манере, при этом еж трансформировался в существо с задними лягушачьими лапками.

Уже в первой публикации находок из Ко-сики указывалась их связь с рассмотренными выше некоторыми из предметов, такими как пряжка и наконечник пояса из Сибирской коллекции, пряжка из могильника у хут. Новый, амулет из Еркургана и ордосские бронзы, при этом в качестве ближайшей параллели рассматривалось украшение из Еркургана, а пряжке и наконечнику ремня из Косики приписывалось вероятное южносибирское или среднеазиатское происхождение [Дворниченко, Федоров-Давыдов, 1993, с. 173–174]. В.И. Мордвинце-ва отмечала, сравнивая пряжки из Сибирской коллекции из Косики, что «отличие обеих композиций состоит в том, что на пряжках из Ко-сики основным персонажем является еж, что подчеркивается его размерами и вниманием к декору, а на сибирских застежках сцене борьбы ежа и змеи уделяется мало внимания, зато второстепенный по отношению к основному сюжету мотив занимает основное декоративное пространство. Если обе композиции восходят к одному прототипу, то пряжки из Коси-ки стоят к нему ближе, чем сибирские, и могут быть датированы раньше» [Мордвинце-ва, 2007, с. 225]. Указывая в качестве параллелей на пряжки из Сибирской коллекции и пряжки хунну, а также на амулет из Еркурга-на, В.И. Мордвинцева приходит к выводу, что «перечисленных параллелей недостаточно, чтобы делать какие-либо серьезные выводы о происхождении косикинских пряжек» [Мор- двинцева, 2003, с. 44; Мордвинцева, 2007, с. 229]. У. Бросседер ставит пряжку из Коси-ки в один ряд с пряжками из погребения 4 в Тилля-тепе, Порогов, Нихавенда, то есть в группу пряжек, которые не могут быть отнесены к какому-то определенному типу «List 9. Ostentatious belts or belt plaques which cannot be attributed to a specific type» [Brosseder 2011, р. 401, 424, list 9, no. 2].

6. Атрибуция

В.Ф. Штейн [1968, с. 269–272], проанализировав сюжет изображений на пряжке и наконечнике пояса из Сибирской коллекции (еж, убивающий змею), обратил внимание на то, что этот сюжет, не характерный для искусства Сибири, был довольно распространен в ордосских бронзах, и отнес пряжку из Сибирской коллекции к кругу памятников сюн-ну 5. Есть основания полагать, что рассматриваемые пряжка и наконечник ремня из Сибирской коллекции послужили прототипами для некоторых бронзовых пряжек сюнну [Миняев, 1995, с. 128–129, рис. 6, 8 ; Minyaev, 2000, p. 294–295, fig. 5h].

В том, что композиция и сюжет пряжки из Косики определенным образом связаны с пряжкой и наконечником пояса из Сибирской коллекции, сомнений нет. Разница заключается не только в тех моментах, которые уже были отмечены исследователями, а еще и в том, что на пряжках из Косики грифоны присутствуют в рудиментарной форме – головок с глазами и ушами, обозначенными вставками, а еж змей не хватает – они образуют за спиной ежа «гераклов узел», своими завязанными хвостами обвивают по сторонам фигурку ежа, при этом передние части змей свернутыми петлями, а их головками лежат поверх лап ежа (еж не хватает змей и не душит их – схватка со змеями уже явно завершена, ср.: [Власкин, 1989, с. 34; Мордвинцева, 2007, с. 225]). Таким образом, мне трудно представить, в отличие от В.И. Мордвинцевой, что пряжка и наконечник ремня из Косики были ближе прототипу, чем рассмотренные предметы из Сибирской коллекции. Скорее всего, все обстояло наоборот.

Несмотря на то что сюжет и композиция декора пряжек из Косики восходит веро- ятнее всего к ордосским бронзам, возможно опосредованно (через прототипы, подобные предметам из Сибирской коллекции, место изготовления которых неизвестно) в трактовке изображений змей прослеживается иконография эллинистического искусства. Именно так (с петлей туловища перед головкой) изображались змеи, в частности в ювелирном искусстве, будучи распространенным мотивом оформления колец и особенно браслетов. Интересно, что такие браслеты, получившие широчайшее распространение в эпоху эллинизма, особенно во второй половине III – первой половине II в. до н.э. [Pfrommer, 1990, S. 126– 138, Abb. 18, S. 348–353, Taf. 22], известны и по находке на территории Афганистана (с весовой надписью, в которой обозначен вес, скорее всего, в птолемеевских драхмах) [Bernard, Bopearachchi, 2002, p. 237–240, figs. 1–3, p. 245–247, fig. 8]. Эллинистическим мотивом, безусловно, является и «гераклов узел» [Pfrommer, 1990, S. 4–80], которым завязаны змеи и который в сильно схематизированном виде представлен на пряжке из кургана 46 могильника у хут. Новый – здесь узел образован переплетенными шеями грифонов. Интересно, что в центральной части более поздних, датирующихся серединой – второй половиной I в. н.э. золотых ажурных пряжек предположительно парфянской и боспорской работы в центральной части также имеется «гераклов узел»6, известны также нашивные бляшки в форме «узла Геракла», в частности из тайника кургана у пос. Дачи [Беспалый, 1992, с. 179, рис. 3,9, с. 180, 189].

И на пряжке из Саксанохура, на которой представлен всадник-кочевник, охотящийся на кабана, также прослеживаются определенные влияния эллинистического искусства – в оформлении края фризом ионийского киматия 7, пусть и переданного в несколько варваризо-ванной манере. Подобный же декор оформляет по краю и пряжки из Нихавенда, более того, их петли с прорезями для ремней оформлены полулистами аканфа. В еще большей степени влияние эллинистической составляющей проявилось в золотой пряжке неизвестного происхождения с антикварного рынка в Узбекистане со сценой схватки героя (Геракла?) с кентавром – типологически пряжка также относится к рассматриваемому типу пря- жек со шпеньком (в данном случае он округлый в плане и украшен вставкой из темно-синего камня) [Abdullaev, 2008, p. 135–137, fig. 1; Boardman, 2015, p. 108–109, fig. 58].

Обращают на себя внимание и использование принципиально других материалов вставок. Если рассмотренные пряжки из Сибирской коллекции, Дальверзин-тепе, Тилля-тепе, Нихавенда инкрустированы исключительно вставками из бирюзы, а пряжки из Сидоровки – бирюзой, кораллом и янтарем, амулет из Еркургана – вставками из бирюзы и раковины, то в пряжке и наконечнике пояса из Косики использованы гранаты и стекло. Интересно, что из подобных же материалов, стекла и гранатов, выполнены вставки округлой (стекло голубого цвета) и каплевидной формы на бронзовых позолоченных фаларах из бывшей коллекции Н. Шиммеля, в настоящее время хранящихся в Музее Метрополитен, предположительно происходящих из Западной Азии и являющихся парфянской работой последних веков до нашей эры или I–II вв. н.э. [The Metropolitan Museum, 1992, p. 56, nos. 26–27; Treister, Yatsenko, 1998, p. 71–72, 105, figs. 17–18; Cat. New York, 2000, p. 126– 127, fig. 96]. Предположение о происхождении этих фаларов подкрепляется находкой пары очень близких им по декору с композицией также из трех вихреобразно закрученных голов грифонов на шеях, сгруппированных вокруг центрального каста треугольной формы – в отличие от фаларов из Музея Метрополитен эти фалары, вероятно, обнаруженные на территории Иранского Азербайджана, имеют по краю бордюр не из круглых кастов, а в форме ов, а сами головки грифонов несколько отличаются по деталям исполнения [Zimmermann, 1991, p. 96, fig. 28; Schiltz, 1994, S. 71, Abb. 46, S. 72; Treister, Yatsenko, 1998, p. 59–60; Le profane et le divin, 2008, p. 403 (ill.), 508 (с датировкой V–IV вв. до н.э.)] 8. И наконец, третьей парой фаларов, обнаруживающих близость рассмотренным выше, – является находка, сделанная в том же погребении в Ко-сике, что и публикуемые пряжка и наконечник ремня. Нам точно неизвестен материал вставок в поле серебряной пластины с рельефным изображением льва, нападающего на оленя (сюжет, находящий параллели на предположительно происходящих с территории

Северо-Западного Ирана фаларах, поступивших в Музей Гетти [Pfrommer, 1993, p. 5–13, 155–160, nos. 30–33]), предположительно происходящей из Дайламана в Иране и хранившейся в начале 1960-х гг. в коллекции Д. За-ликовиц в Нью-Йорке, но, судя по черно-белой фотографии, и округлые, и каплевидная вставки были темные [Cat. Paris, 1961, p. 124, no. 733A, pl. LXXVII; Pfrommer, 1993, p. 72, note 43].

Касты для вставок на пряжке и наконечнике ремня из Косики, однако, обнаруживают определенную близость кастам на амулете из Еркургана. В первую очередь это касается высоких кастов округлой формы, покрывающих поверхность фигурки ежа (но не спинки) довольно плотно, пусть и не сплошь, как и на спинках ежей из Косики. Другой относительно близкий пример плотного использования высоких кастов, в данном случае со вставками бирюзы – по краю – и граната – в центре представлен на верхних элементах фаларов с крупными агатовыми вставками, фигурками львов и вставками гемм, вероятнее всего, боспорской работы I в. н.э., найденных в тайнике кургана у пос. Дачи под Азовом [Cat. Tokyo, 1991, p. 105, no. 112; Беспалый, 1992, c. 182–183, № 6, рис. 8–9; Kat. Zürich, 1993, S. 261; Сat. Daoulas, 1995, p. 70–71, nos. 100– 101; Treister, Yatsenko, 1998, p. 57, 104, fig. 13; Cat. Paris, 2001, p. 209–210, no. 235; Mordvinceva, 2001, S. 86–87, Nr. 112, Taf. 56; Мордвинцева, 2003, с. 38, 52, 80, 90, № 78, рис. 33; Treister, 2004a, p. 163, no. 7, fig. 7; Treister, 2004b, p. 193, fig. 2, 4 , p. 210, no. 9b; Мордвинцева, 2007, с. 223, 231, 237, 239; Трей-стер, 2007в, с. 303; Мордвинцева, Трейстер, 2007, т. 2, с. 28, № А67.2, табл. 26, 78, 79, рис. 44; Кат. Ст. Петербург, 2008, с. 100–103, № 22; Kat. Leoben, 2009, S. 222–225, Nr. 83].

В то же время конструкция некоторых кастов, прежде всего, каплевидных – на съемных элементах и круглого и каплевидного – на шпеньках, отличается тем, что камни вставлены в углубления кастов в своих собственных оправах, край которых загнут сверху внутрь для лучшей фиксации камня. Этот признак абсолютно не характерен для кастов украшений из Сибирской коллекции и Тилля-тепе [Мордвинцева, 2007, c. 233–237; Mordvintseva, 2010, p. 184, fig. 6, p. 187; Hickman, 2012, p. 80–

82], с одной стороны, и, наоборот, был весьма распространен в Восточном Средиземноморье в эпоху позднего эллинизма и в первые века нашей эры. Хотя уровень и качество публикаций лишь в редких случаях позволяет судить об этом, тем не менее, среди находок из кораблекрушения у о. Антикиферы есть отдельный золотой каст со вставкой ромбовидной формы – издатели, справедливо отмечая отсутствие каких-либо следов фиксации, приходят к выводу о том, что каст со вставкой сам должен вставляться в другой каст на ювелирном украшении [Stassinopoullou, 2012, p. 147, no. 116]. О конструкции таких двойных кастов дают представления серьги и с подвесками из того же комплекса, у одной из которых внутренние касты со вставками утрачены, а у других сохранились [Stassinopoullou, 2012, p. 148–149, nos. 118–119] 9. Находки различных категорий, в том числе амфоры с клеймами (Родос, Эфес, Кос) [Kourkoumelis, 2012, p. 211] и монеты [Tselekas, 2012, p. 218], датируют кораблекрушение временем не позднее середины I в. до н.э., с большой долей вероятности (по монетам): 70–60-ми гг. до н.э. Известны и другие примеры таких двойных кастов в ювелирных изделиях из Восточного Средиземноморья, Греции, Малой Азии и Закавказья позднеэллинистического времени [Трейстер, 2007а, с. 277, тип 10], в том числе из клада «в квартале ювелиров», найденного на Делосе в 1964 г. и датированного 122 или 88 г. до н.э. [Hackens, Lévy, 1965, p. 533–534].

Особого внимания заслуживает наличие потайных отделений со съемными крышками пряжки и наконечника ремня. О том, что перстни с секретными отделениями для яда были в употреблении в античности, имеются сообщения в письменных источниках, в частности о том, что такие перстни помогли покончить с жизнью Демосфену (Plin. XXXIII, 25) и Ганнибалу (Cornelius Nepos, Hannibal 12.5; Juvenal, Satires X.164) [Marshall 1907, XXIII]. Интересно, что и пряжки с секретными отделениями у сарматов не исчерпываются находкой в Ко-сике. У более поздней пряжки, вероятно бос-порской работы, найденной под Воронежом (Титчиха) и, скорее всего, относящейся к инвентарю разрушенного погребения I в. н.э., к откидному язычку была припаяна прямоугольная коробочка со съемной крышкой, украшен- ной четырьмя листами плюща, черенки которых переплетаются в центре, образуя «гераклов узел» [Смирнов, 1940, c. 364, № 3, рис. 3].

Выводы

Конструкция пряжек и представленный на ней сюжет дают основание предположить, что элементы этого поясного гарнитура создавались специально для кочевника, выходца из Восточной Евразии. Изначальная концепция, которая, вероятно, была представлена на пряжке и наконечнике пояса из Сибирской коллекции и в которой еж был лишь одним из героев сюжета, обезвреживая змей, кусающих грифонов, была изменена, и теперь представляла ежа триумфатором, с задушенными им змеями, завязанными «узлом Геракла» за его спиной и редуцированными изображениями грифонов, сокращенных до головок. В композиции были введены элементы декора, характерные для эллинистического ювелирного дела – «узел Геракла», и использован типичный для Восточного Средиземноморья II–I вв. до н.э. прием двойных кастов, при котором в углубление для вставки помещался камень со своим кастом, края которого были загнуты внутрь. Вместо характерных для пряжек китайского, центрально-азиатского и парфянского происхождения вставок бирюзы были использованы вставки граната и стекла, которые, впрочем, применялись для декора фаларов предположительно парфянского происхождения. С учетом всех этих наблюдений логично предположить изготовление элементов поясной гарнитуры из Косики специально для заказчика-кочевника в высокоспециализированной мастерской торевта. С наибольшей вероятностью это могло произойти во второй половине II – I в. до н.э. в Иране или в Малой Азии. Пояс, к которому относились публикуемые пряжки, учитывая их уникальное конструктивное и художественное исполнение, а также, безусловно, высокую материальную ценность (и пряжка, и наконечник весят около 53 г высокопробного золота каждая), был статусным предметом и, возможно, даже инсигнией царской власти – не случайно на позднепарфянских скульптурах из Хатры пояса с подобными бляхами носят либо цари, либо представители высшей знати [Curtis, 2001, p. 308–310].

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Рис. 1. Пряжка и наконечник ремня из погребения 1/1984 у с. Косика.

Рисунки Н.Е. Беспалой

Fig. 1. The buckle and the belt tip from burial no. 1/1984 near the village of Kosika. Drawings by N.E. Bespalaya

Рис. 2. Пряжка и наконечник ремня из погребения 1/1984 у с. Косика.

Астрахань, Государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник, инв. № 35528–35529.

Фотографии М.Ю. Трейстера:

1 – пряжка; 2, 3 – наконечник пояса

Fig. 2. The buckle and the belt tip from burial no. 1/1984 near the village of Kosika. Astrakhan, State United Historical-Architectural Museum-Reserve, inventory nos. 35528-35529.

Photographs by M. Treister:

1 – buckle; 2, 3 – belt tip

Рис. 3. Пряжка из погребения 1/1984 у с. Косика.

Астрахань, Государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник, инв. № 35528.

Фотографии М.Ю. Трейстера

Fig. 3. The buckle from burial no. 1/1984 near the village of Kosika.

Astrakhan, State United Historical-Architectural Museum-Reserve, inventory no. 35528.

Photographs by M. Treister

Рис. 4. Пряжка из погребения 1/1984 у с. Косика.

Астрахань, Государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник, инв. № 35528.

Фотографии М.Ю. Трейстера

Fig. 4. The buckle from burial no. 1/1984 near the village of Kosika.

Astrakhan, State United Historical-Architectural Museum-Reserve, inventory no. 35528.

Photographs by M. Treister

Рис. 5. Наконечник пояса из погребения 1/1984 у с. Косика.

Астрахань, Государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник, инв. № 35529.

Фотографии М.Ю. Трейстера

Fig. 5. The belt tip from burial no. 1/1984 near the village of Kosika.

Astrakhan, State United Historical-Architectural Museum-Reserve, inventory no. 35529.

Photographs by M. Treister

Рис. 6. Наконечник пояса из погребения 1/1984 у с. Косика.

Астрахань, Государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник, инв. № 35529.

Фотографии М.Ю. Трейстера

Fig. 6. The belt tip from burial no. 1/1984 near the village of Kosika.

Astrakhan, State United Historical-Architectural Museum-Reserve, inventory no. 35529.

Photographs by M. Treister

Рис. 7. Пряжка из погребения 2 кургана 20/1982 у хут. Новый.

Аксай, Военно-исторический музей, инв. № 17910/613.

Фотографии М.Ю. Трейстера

Fig. 7. The buckle from burial no. 2 of burial mound no. 20/1982 near the settlement of Novy.

Aksai, Military-Historical Museum, inventory no. 17910/613.

Photographs by M. Treister

Рис. 8. Пряжка из погребения 1 кургана 12/1965 у с. Никольское.

Астрахань, Государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник, инв. № 14317.

Фотографии М.Ю. Трейстера

Fig. 8. The buckle from burial no. 1 of burial mound no. 12/1965 near the village of Nikolskoe. Astrakhan, State United Historical-Architectural Museum-Reserve, inventory no. 14317.

Photographs by M. Treister

Рис. 9. Пряжка из погребения 1 кургана 13/1972 у с. Барановка.

Астрахань, Государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник, инв. № 45625.

Фотографии М.Ю. Трейстера

Fig. 9. The buckle from burial no. 1 of burial mound no. 13/1972 near the village of Baranovka. Astrakhan, State United Historical-Architectural Museum-Reserve, inventory no. 45625.

Photographs by M. Treister

Рис. 10. Пряжка из погребения 1 кургана 13/1972 у с. Барановка.

Рисунки Н.Е. Беспалой

Fig. 10. The buckle from burial no. 1 of burial mound no. 13/1972 near the village of Baranovka.

Drawings by N.E. Bespalaya

^

Рис. 11. Пряжка из погребения 1/1984 у с. Косика.

Астрахань, Государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник, инв. № 35555.

Фотографии М.Ю. Трейстера

Fig. 11. The buckle from burial no. 1/1984 near the village of Kosika.

Astrakhan, State United Historical-Architectural Museum-Reserve, inventory no. 35555.

Photographs by M. Treister

Рис. 12. Наконечники пояса из погребения 1/1984 у с. Косика.

Астрахань, Государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник, инв. № 39208–39209.

Фотографии М.Ю. Трейстера:

1 – № 39208; 2 – № 39209

Fig. 12. The belt tips from burial no. 1/1984 near the village of Kosika.

Astrakhan, State United Historical-Architectural Museum-Reserve, inventory nos. 39208-39209.

Photographs by M. Treister:

1 – no. 39208; 2 – no. 39209

Список литературы Драгоценный поясной набор из элитного погребения кочевника у с. Косика

- Абдуллаев К., 2011. Парфянские мотивы в настенной росписи нахшеба (Еркурган и его округа)//Un impaziente desiderio di scorrere il mondo. Studi in onore di Antonio Invernizzi per il suo settantesimo compleanno (Monografie di Mesopotamia XIV). Firenze: Casa Editrice "LeLettere". P. 309-320.

- Абрамова М. П., 1998. Хронологические особенности северокавказских пряжек первых веков нашей эры//Материалы по археологии и этнографии Таврии. Вып. VI. Симферополь. С. 209-229.

- Артамонов М. И., 1973. Сокровища саков. М.: Искусство. 280 с.

- Археологическое наследие Волгоградской области. К 100-летию Волгоградского областного краеведческого музея. Волгоград: Издатель. 288 с.

- Беспалый Е. И., 1992. Курган сарматского времени у г. Азова//Советская археология. № 1. С. 175-190.

- Виноградов Ю. Г., 1994. Очерк военно-политической истории сарматов в I в. н.э.//Вестник древней истории. № 2. С. 151-170.

- Власкин М. В., 1989. Золотые зооморфные пряжки из курганного могильника у x. Нового//Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону в 1988 году: (тез. докл. к семинару). Азов: Краеведческий музей. С. 29-37.

- Глебов В. П., 2016. Пряжки с зооморфными изображениями в раннесарматской культуре Нижнего Подонья//Константин Федорович Смирнов и современные проблемы сарматской археологии: материалы IX Междунар. науч. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории», посвящ. 100-летию со дня рождения Константина Федоровича Смирнова. Оренбург: Изд-во ОГПУ. С. 69-79.

- Гордин И. А., 1989. Отчет об археологических раскопках курганов у с. Чалтырь из курганного могильника «Хапры» в зоне строительства орошаемого участка Мясниковского района Ростовской области в 1988 г. Азов//Архив ИА РАН. № Р-1. 12939-12940.

- Гущина И. И., Засецкая И. П., 1994. «Золотое кладбище» римской эпохи в Прикубанье. СПб.: Фарн. 172 с.

- ДБК, 1854. Древности Босфора Киммерийского, хранящиеся в Императорском музее Эрмитажа. Т. II. Спб.: в типографии Императорской Академии наук. Т. 1. 279 с.; Т. 2. 339 с.; Т. 3. 236 с., 86 табл., планы, карты. Дворниченко В. В., Федоров-Давыдов Г. А., 1989. Памятники сарматской аристократии в Нижнем Поволжье//Сокровища сарматских вождей и древние города Поволжья. М.: Наука. C. 5-13.

- Дворниченко В. В., Федоров-Давыдов Г. А., 1993. Сарматское погребение скептуха I в. н.э. у с. Косика Астраханской области//Вестник древней истории. № 3. С. 141-179.

- Древнейшие государствa, 1985. Древнейшие государства Кавказа и Средней Азии (Археология СССР). М.: Наука. 496 с.

- Засецкая И. П., 1979. Савроматские и сарматские погребения Никольского могильника в Нижнем Поволжье//Тр. Гос. Эрмитажа. Вып. XX. С. 87-113.

- Засецкая И. П., 2012а. Изображения грифонов и «грифов» в сарматском зверином стиле//Золото, конь и человек: сб. ст. к 60-летию Александра Владимировича Симоненко. Киев: КНТ. С. 353-383.

- Засецкая И. П., 2012б. Образ волка в сарматском искусстве I в. н.э.//Вояджер: мир и человек: теорет. и науч.-метод. журн. Вып. 3. Самара. С. 63-73.

- Засецкая И. П., 2013. Значение вещей сарматского полихромного звериного стиля в погребальном обряде I века новой эры//Археологический сборник Государственного Эрмитажа. Вып. 39. С. 138-147.

- Ильюков Л. С., Власкин М. В., 1992. Сарматы междуречья Сала и Маныча. Ростов н/Д: Изд-во Рост. гос. ун-та. 288 с.

- Карейша Д. В., 1844. Разрытие курганов возле Керчи и Тамани в 1842 и в начале 1843 года//Записки Одесского Общества истории и древностей. Т. 1. С. 609-620.

- Кат. Новочеркасск, 1981. Новочеркасский музей истории донского казачества. Каталог выставки новых поступлений отдела археологии (1970-1980 гг.). Новочеркасск: Музей истории донского казачества. 80 с.

- Кат. Ст. Петербург, 2004. Иран в Эрмитаже. Формирование коллекций. СПб.: Славия. 255 с.

- Кат. Ст. Петербург, 2008. Сокровища сарматов. Каталог выставки. К 100-летию со дня рождения Б.Б. Пиотровского. СПб.; Азов: Изд-во Азов. историко-археол. и палеонтол. музея-заповедника. 176 с.

- Клепиков В. М., 2002. Сарматы Нижнего Поволжья в IV-III вв. до н.э. Волгоград: Изд-во ВолГУ. 216 с.

- Королькова Е. Ф., 2006. Звериный стиль Евразии. Искусство племен Нижнего Поволжья и Южного Приуралья в скифскую эпоху (VII-IV вв. до н.э.). СПб.: Петербургское востоковедение. 272 с.

- Максименко В. Е., 1998. Сарматы на Дону (археология и проблемы этнической истории) (Донские древности 6). Азов: Изд-во Азов. краевед. музея. 304 с.

- Малашев В. Ю., Дзуцев Ф. С., 2016. Парадные сбруйные наборы III в. н.э. из Бесланского могильника и проблема сложения аланской культуры Северного Кавказа//Малашев В.Ю. Памятники среднесарматской культуры северокавказских степей и их традиции в курганных могильниках Северо-Восточного Кавказа второй половины II -середины V в. н.э. М.: ИА РАН. С. 160-177.

- Мамонтов В. И., 2000. Древнее население левобережья Дона (по материалам могильника Первомайский VII). Волгоград: Изд-во ВолГУ. 145 с.

- Матющенко В. И., Татаурова Л. В., 1997. Могильник Сидоровка в Омском Прииртышье. Новосибирск: Наука. 197 с.

- Миняев С. С., 1995. Новейшие находки художественной бронзы и проблема формирования геометрического стиля в искусстве сюнну//Археологические вести. Вып. 4. С. 123-136.

- Мордвинцева В. И., 2003. Полихромный звериный стиль. Симферополь: Универсум. 216 с.

- Мордвинцева В. И., 2007. Сарматский полихромный звериный стиль//Мордвинцева В. И., Трейстер М. Ю. Произведения торевтики и ювелирного искусства в Северном Причерноморье. II в. до н.э. -II в. н.э. Т. I. Симферополь; Бонн: Тарпан. С. 195-244.

- Мордвинцева В. И., Мыськов Е. П., 1999. Курганы сарматской знати у поселка Октябрьский//Археологические вести. Вып. 6. С. 179-191.

- Мордвинцева В. И., Трейстер М. Ю., 2007. Произведения торевтики и ювелирного искусства в Северном Причерноморье. II в. до н.э. -II в. н.э. В 3 т. Т. II. Симферополь; Бонн: Тарпан. 255 с.

- Мошкова М. Г., 1960. Раннесарматские бронзовые пряжки//Древности Нижнего Поволжья. Т. II: (Итоги работ Сталинградской археологической экспедиции) (МИА. Т. 78). М.: Наука. С. 293-307.

- Рахманова С. И., 1990. Амулет из Еркургана//Археология Средней Азии: тез. докл. Ташкент: Изд-во Ташкент. гос. ун-та. C. 83.

- Симоненко А. В., 2015. Сарматские всадники Северного Причерноморья. 2-е изд. Киев: Издатель Олег Филюк. 466 с.

- Симоненко А. В., Лобай Б. И., 1991. Сарматы Северо-Западного Причерноморья в I в. н.э. Киев: Наукова думка. 108 с.

- Скрипкин А. С., 1990. Азиатская Сарматия. Проблемы хронологии и ее исторический аспект. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та. 303 с.

- Скрипкин А. С., 2000. Новые аспекты в изучении истории материальной культуры сарматов//Нижневолжский археологический вестник. Вып. 3. С. 17-40.

- Скрипкин А. С., 2006. К проблеме соотношения ранне-и среднесарматской культур//Раннесарматская и среднесарматская культуры: проблемы соотношения. Вып. 1. Волгоград: Волгогр. науч. изд-во. С. 5-27.

- Cмирнов А. П., 1940. Новый сарматский могильник в Воронежской области//Вестник древней истории. № 3-4. С. 363-366.

- Спицын А. А., 1909. Фалары Южной России//Известия императорской археологической комиссии. Вып. 29. С. 18-53.

- Сулейманов Р. Х., 2000. Древний Нахшаб. Ташкент: Фан. 338 с.

- Толстой И. И., Кондаков Н. П., 1889. Древности скифо-сарматские: (Русские древности в памятниках искусства. Т. 2). СПб.: Тип. М-ва путей сообщения. 161 с.

- Трейстер М. Ю., 1994. Сарматская школа художественной торевтики: (К открытию сервиза из Косики)//Вестник древней истории. № 3. С. 172-203.

- Трейстер М. Ю., 2007а. Типы накладных пластинчатых кастов, форма, материал и цвет вставок//Мордвинцева В. И., Трейстер М. Ю. Произведения торевтики и ювелирного искусства в Северном Причерноморье. II в. до н.э. -II в. н.э. Т. I. Симферополь; Бонн: Тарпан. С. 272-287.

- Трейстер М. Ю., 2007б. Клуазонне//Мордвинцева В. И., Трейстер М. Ю. Произведения торевтики и ювелирного искусства в Северном Причерноморье. II в. до н.э. -II в. н.э. Т. I. Симферополь; Бонн: Тарпан. С. 288-294.

- Трейстер М. Ю., 2007в. Вставки гемм (за исключением перстней)//Мордвинцева В. И., Трейстер М. Ю. Произведения торевтики и ювелирного искусства в Северном Причерноморье. II в. до н.э. -II в. н.э. Т. I. Симферополь; Бонн: Тарпан. С. 295-305.

- Трейстер М. Ю., 2015. Воин в доспехе, коронуемый Никой, в монументальном искусстве Боспора первых веков н.э.: (Кто изображен на рельефах из Пантикапея и Танаиса?)//С Митридата дует ветер. Боспор и Причерноморье в античности. К 70-летию В. П. Толстикова. М.: Университет Дмитрия Пожарского. С. 288-304.

- Туаллагов А. А., 2013. Аланы и некоторые данные эпиграфических памятников//Известия СОИГСИ. Вып. 9 (48). С. 20-32.

- Туаллагов А. А., 2014. Аланы Придарьялья и закавказские походы I-II вв. Владикавказ: ИПЦ Северо-Осетинского Института гуманитарных и социальных исследований Владикавказского научного центра РАН и Республики Северная Осетия -Алания. 230 с.

- Штейн В. Ф., 1968. Пряжка с изображением ежей из Сибирской коллекции Эрмитажа//Советская археология. № 2. С. 269-272.

- Яценко С. А., 2000. О мнимых «бaктрийских» ювелирных изделиях в Сарматии I-II вв. н.э.//Нижневолжский археологический вестник. Вып. 3. С. 172-185.