Драйверы формирования гражданской активности населения в муниципальных образованиях Российской Федерации

Автор: Рогач О.В., Фролова Е.В.

Журнал: Ars Administrandi. Искусство управления @ars-administrandi

Рубрика: Местное самоуправление и развитие территорий

Статья в выпуске: 2 т.14, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение: гражданская активность населения может рассматриваться как предиктор формирования конструктивного диалога с властью, вовлечения инициативных жителей в решение вопросов местного значения.

Население, местная власть, муниципальное образование, гражданская активность, факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/147246724

IDR: 147246724 | УДК: 349.254 | DOI: 10.17072/2218-9173-2022-2-306-326

Текст научной статьи Драйверы формирования гражданской активности населения в муниципальных образованиях Российской Федерации

Современные исследования гражданской активности населения рассматривают ее в фокусе коллективного действия: «как процесс реализации норм, установок и ценностей, обеспечивающих гражданам возможность создавать объединения и самоорганизовываться для решения социально значимых проблем» (Хрипкова и др., 2020, с. 58). Все более очевидным становится тот факт, что активизация участия граждан в общественной деятельности невозможна «без предоставления им современных и удобных инструментов присоединения к различным инициативам и движениям» (например, посредством социальных сетей) (Соколов и Маклашин, 2013, с. 159–160). Кроме того, представляется актуальным обеспечение поддержки созидательных гражданских инициатив и популяризация позитивного опыта решения социально значимых проблем территории (Забокрицкая и Орешкина, 2018, с. 72). При этом повышение гражданской активности на муниципальном уровне может достигаться за счет развития культуры добрососедства, вовлечения старшего поколения (Колпина, 2018, с. 294).

По мнению Л. Милбрата, гражданская активность может быть представлена на трех уровнях: зрительский (низкая степень вовлеченности при высоком охвате участников), переходный и «гладиаторский» (максимальная активность при снижении количественных показателей участия) (Milbrath, 1981). Для российских реалий в большей степени характерен первый уровень гражданской активности. Так, по мнению А. Ю. Домбровской, в среде молодежи отмечается низкая вовлеченность в предлагаемые формы гражданского участия, недостаточные показатели пользовательского резонанса и центрирование в неформальном сегменте. Что касается молодых людей с ярко выраженной социальной позицией, то их гражданская активность связана с экологической повесткой, борьбой за права и свободы граждан. При этом оппозиционно ориентированным группам свойственно наличие микролидеров, размещение высокорезонансного контента (Домбровская, 2021, с. 222– 223). M. Оз в своем исследовании протестной активности обращает внимание на специфику обмена информацией и идеями в поляризованной медийной среде, использованию инструментов социальных сетей (Oz, 2016).

Противовес оппозиционной форме гражданской активности могла бы составить такая форма самоорганизации населения, как территориальное общественное самоуправление. На необходимость поддержки его развития со стороны органов местного самоуправления, а также органов региональной и федеральной власти как основы повышения гражданской активности, гражданского участия и гражданского сознания обращал внимание В. П. Ляхов (Ляхов, 2015, с. 75). Запрос на созидательные формы гражданской активности в большей степени характерны для провинциальных городов России, где цифровая политическая протестная активность возникает при обсуждении местных социально-экономических и экологических вопросов (Танина и др., 2020, с. 13).

По мнению российских исследователей, уровень гражданской активности лимитирован социально-экономическими и психологическими факторами. В частности, возможность консолидации коллективных усилий ограничива- ется высоким уровнем социальной поляризации доходов населения, а также отсутствием свободных временных ресурсов в условиях интенсивной занятости. Социально-психологические факторы «обусловливают комплекс психологического состояния индивида и сообщества, при котором особенности восприятия себя и своего места в социуме создают ощущение малой ценности любой общественно-значимой деятельности» (Аносов, 2020, с. 18). По мнению С. С. Аносова, развитие гражданской активности в современном обществе лимитировано ориентацией граждан на социальную стабильность, которая в условиях российских реалий в некоторой степени связана с социальной пассивностью (Аносов, 2018, с. 51–53). Данные факторы снижают устойчивость межличностных и межгрупповых взаимодействий, негативно сказываются на уровне взаимного доверия.

Таким образом, в научной литературе по проблемам формирования гражданской активности в полной мере раскрыты ее роль в развитии общества, ключевые дисфункции вовлечения инициативных граждан в социальнополитические практики. Вместе с тем с социологических позиций недостаточно отражена специфика процесса формирования гражданской активности на местном уровне, не проведен научный поиск драйверов ее развития в муниципальных образованиях России. Кроме того, наблюдается недостаток эмпирических материалов, иллюстрирующих оценки населением предпочтительных форм поддержки своих инициатив со стороны органов власти. Цель статьи – анализ специфики развития гражданской активности на местном уровне, определение драйверов ее формирования для жителей городских и сельских поселений. Под драйверами формирования гражданской активности предлагается понимать катализатор роста участия населения в решении вопросов социально-экономического развития территорий.

Гипотеза исследования состоит в том, что жители крупных городов в сравнении с иными территориальными поселениями склонны в большей степени демонстрировать потребности в наличии муниципальных лидеров, способных консолидировать усилия инициативных групп и повысить уровень гражданской активности на местах. Дополнительная гипотеза: для сельских поселений ключевым драйвером гражданской активности выступает финансовая и организационная помощь активным представителям местного сообщества со стороны органов власти.

МЕТОДОЛОГИЯ (ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ) ИССЛЕДОВАНИЯ

Теоретической основой настоящей статьи выступили положения и выводы, сделанные в исследованиях по проблемам развития гражданской активности на муниципальном уровне. В частности, интерес представляют работы о значимости гражданского участия в развитии местного самоуправления (Александров и Тарбеева, 2016). Э. Ю. Майкова и Е. В. Симонова объясняют пассивность граждан недостаточным уровнем доверия к власти, автономизацией личности в современных условиях, преобладанием поведенческих моделей, ориентированных на индивидуальные достижения и личный успех. Авторы делают общий вывод о нереализованном потенциале института мест- ного самоуправления для повышения гражданской активности (Майкова и Симонова, 2014, с. 93–94). Дополняют данный вывод тезисы о политической культуре «неучастия», отсутствии у российских граждан навыков согласования интересов и преобладании авторитарных подходов во внутригрупповом взаимодействии (Мирясова, 2018, с. 233).

Основываясь на данных положениях, мы сфокусируемся на «запросах» жителей к местной власти в вопросах консолидации общественных интересов, а также на драйверах гражданской активности в муниципальных образованиях Российской Федерации.

Большое внимание в современных исследованиях уделяется рассмотрению оппозиционного потенциала гражданской активности (Домбровская и Синяков, 2021; Печенкин, 2022; Шатохин, 2021). Однако, по нашему мнению, целесообразно опираться на потенциал солидаризации и конструктивные формы гражданской активности, которые имеют наибольшую возможность практического воплощения на местном уровне при решении социальноэкономических проблем территории.

С точки зрения целей данного исследования значительный интерес представляют научные положения теорий муниципального лидерства. В ряде работ определяется функционал лидеров местных сообществ (Лаврикова и др., 2016), приводится типология муниципальных лидеров (Рыгина, 2017), описываются требования к их деятельности (Хачатурова, 2021). Кроме того, раскрываются личностные и профессиональные качества муниципальных лидеров, которые показали наибольшую востребованность в условиях кризиса и неопределенности: открытость и прозрачность принятия решений, обмен опытом (Funk, 2020), высокая эффективность решения проблем местных сообществ (Adhikari and Budhathoki, 2020; Фролова и др., 2021).

И. Н. Шорина рассматривает институциональное доверие как основу солидаризации местного населения и активизации гражданской позиции (Шорина, 2013). Дополняя точку зрения автора, заметим, что фундаментом гражданской активности становятся общая цель, соучастие и совместная деятельность, формирование единой системы смыслов во взаимодействии власти и населения, соотношение результатов и ответственности, развитие устойчивых горизонтальных связей (Keyim, 2018; Duncan, 2016; Starke et al., 2020; Медведева и др., 2021). Как подчеркивается в зарубежных исследованиях, важную роль в повышении уровня гражданской активности играют осведомленность граждан о возможных формах участия, прозрачность действий властей, создание условий для социального партнерства на местном уровне (Barnett, 2011; Dike, 2014; Kwan, 2022). В этом контексте важно уделять внимание формированию эффективной системы коммуникации между властью и населением, а также повышению доверия граждан к правительственным структурам (Mahmood et al., 2020; Divay and Micheau, 2017) Эксперты отмечают, что вопросы взаимосвязи между уровнем доверия и уровнем гражданской активности остаются наиболее актуальными и не имеют готовых решений (Rabbani et al., 2022).

В настоящей статье приведены результаты исследования, проведенного в 2021 году. Использовался анкетный опрос населения, выборка респондентов составила 768 чел. Эмпирическая база представлена муниципальными образованиями из 32 субъектов Российской Федерации1. Выборка включала преимущественно жителей городов с численностью свыше 100 тыс. – 68 % опрошенных; 19,8 % – проживают в городах с общей численностью населения менее 100 тыс. чел., 12,2 % – в сельских поселениях.

Анкета состояла из нескольких блоков. Первый блок содержал вопросы общей оценки роли и форм участия населения в решении вопросов развития территорий. В данной статье приводятся результаты по второму блоку вопросов, посвященных оценке факторов и условий формирования гражданской активности населения на местном уровне. В частности, респондентам был предложен ряд утверждений, в отношении которых они выражали свое согласие или несогласие. Участники опроса также отвечали на вопрос с множественным выбором, что позволило описать предпочтительные формы поддержки социального партнерства власти и населения.

Инструментарий исследования подготовлен с использованием Google. form. Распространение ссылки на анкету осуществлялось с использованием метода снежного кома, первичное размещение ссылки производилось в цифровых сообществах муниципальных образований. Соблюдались следующие параметры формирования репрезентативной выборки информантов: распределение по полу (сохранение статистических пропорций женщин и мужчин, проживающих в изучаемых российских регионах), доминирование в выборке горожан, что соответствует распределению городского/сельского населения на отобранных территориях.

Социально-демографические характеристики респондентов представлены в следующих пропорциях (табл. 1).

Таблица 1 / Table 1

Социально-демографические характеристики респондентов, % / Socio-demographic characteristics of the respondents, percent

|

Распределение по полу |

|||

|

муж |

жен |

||

|

46,4 |

53,6 |

||

|

Распределение по возрасту |

|||

|

18-29 |

30–44 |

45–54 |

55 и старше |

|

65,9 |

20,6 |

8,7 |

4,8 |

Источник: здесь и ниже составлено авторами.

Представительство указанных в таблице 1 возрастных групп в выборке соответствовало задачам исследования, отражая мнение и интересы социально и экономически активного населения. Некоторое смещение пропорций построения выборки может рассматриваться в качестве ограничений данного исследования, что, однако, не снижает теоретическую и эмпирическую ценность сделанных выводов.

Авторами был использован комплекс общенаучных методов и аналитических процедур: описание и систематизация данных, анализ документов, компаративный анализ. В качестве ведущего метода исследования выбран анкетный опрос населения. Обработка результатов проведена с использованием программного обеспечения Statistical Package for the Social Science (SPSS Statistics).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Согласно полученным данным, 74,3 % опрошенных полагают, что наличие в муниципальном образовании лидеров и организаторов, которым можно доверять, станет одним из решающих факторов повышения гражданской активности населения. Отметим, что жители сельских поселений демонстрируют меньшую степень согласия с данным утверждением (ниже средних значений на 22,2 п.п.), тогда как ответы жителей крупных городов, наоборот, показывают более высокие значения (выше в среднем по выборке на 6,0 п.п.) (табл. 2).

Таблица 2 / Table 2

Распределение ответов на вопрос «Согласны ли Вы, что наличие в муниципальном образовании лидеров и организаторов, которым можно доверять, станет одним из решающих факторов повышения гражданской активности населения?» в зависимости от типа муниципального образования, % / Distribution of answers to the question “Do you agree that the presence of trustworthy leaders and organizers in the municipality will be one of the decisive factors in increasing the population’s civic engagement?” depending on the type of the municipality, percent

|

Тип муниципального образования |

Вариант ответа |

Всего |

|

|

да |

нет |

||

|

Сельское поселение |

52,1 |

47,9 |

100 |

|

Город с численностью менее 100 тыс. чел. |

67,8 |

32,2 |

100 |

|

Город с численностью более 100 тыс. чел. |

80,3 |

19,7 |

100 |

|

Среднее по выборке |

74,3 |

25,7 |

100 |

Подобное распределение ответов можно объяснить более тесными коммуникациями в сельских поселениях как между жителями, так и жителей с представителями местной администрации, которые традиционно воспринимаются в качестве общественных лидеров. Сокращение дистанции между органами местного самоуправления и сельским населением, персонификация власти и высокая частота контактов снижают запрос на взаимодействие с иными лидерами. Кроме того, можно предположить, что для сельских жителей свойственны менее выраженные «идеализированные» представления о возможностях местных лидеров в решении проблем локальных сообществ.

Представляет интерес тот факт, что молодежь и люди пенсионного возраста в большей степени склонны разделять мнение о значимости присутствия в муниципальных образованиях лидеров и организаторов, которым можно доверять (75,7 % и 78,4 % соответственно), тогда как экономически активное население в возрасте от 30 до 44 лет чуть более скептичны в своих ответах (69,0 %) (табл. 3). Таким образом, у молодежи и людей старшего возраста в наибольшей степени актуализирован запрос на лидеров муниципальных образований и на взаимодействие с ними. По нашему мнению, данная тенденция обусловлена наличием временных ресурсов, которые указанные социальные группы могут конвертировать в различные формы гражданской активности. Заметим, что для молодежи роль лидера муниципалитета может быть идентична позиции инфлюенсера в социальных сетях, в то время как для старшего возраста функционал лидера рассматривается с позиции действия: защита прав, поддержание благополучия и пр.

Таблица 3 / Table 3

Распределение ответов на вопрос «Согласны ли Вы, что наличие в муниципальном образовании лидеров и организаторов, которым можно доверять, станет одним из решающих факторов повышения гражданской активности населения?» в зависимости от возраста респондентов, % / Distribution of answers to the question “ Do you agree that the presence of trustworthy leaders and organizers in the municipality will be one of the decisive factors in increasing the population’s civic engagement?” depending on the age of the respondents, percent

|

Возраст респондентов |

Вариант ответа |

Всего |

|

|

да |

нет |

||

|

18–29 |

75,7 |

24,3 |

100 |

|

30–44 |

69,0 |

31,0 |

100 |

|

45–54 |

74,6 |

25,4 |

100 |

|

55 и старше |

78,4 |

21,6 |

100 |

|

Среднее по выборке |

74,3 |

25,7 |

100 |

В ходе исследования респондентам было также предложено выразить согласие или несогласие с утверждением о том, что конструктивный диалог и партнерские отношения с местной властью станут одним из решающих факторов повышения гражданской активности населения. Данное заключение получило большее количество выборов в сравнении с предыдущим (81,3 % против 74,3 %). При этом жители сельских поселений демонстрируют меньшее согласие (количество положительных ответов меньше на 7,9 п.п., чем в среднем по выборке), тогда как городское население крупных городов чаще выбирают ответ «да» (табл. 4).

Таблица 4 / Table 4

Распределение ответов на вопрос «Согласны ли Вы с тем, что конструктивный диалог и партнерские отношения с органами местного самоуправления станут одним из решающих факторов повышения гражданской активности населения?» в зависимости от типа муниципалитета, % / Distribution of answers to the question “Do you agree that a constructive dialogue and partnership with local governments will be one of the decisive factors in increasing the population’s civic engagement?” depending on the type of the municipality, percent

|

Тип муниципального образования |

Вариант ответа |

Всего |

|

|

да |

нет |

||

|

Сельское поселение |

73,4 |

26,6 |

100 |

|

Город с численностью менее 100 тыс. чел. |

79,6 |

20,4 |

100 |

|

Город с численностью более 100 тыс. чел. |

83,1 |

16,9 |

100 |

|

Среднее по выборке |

81,3 |

18,7 |

100 |

Стоит отметить, что идеи конструктивного диалога и партнерских отношений с местной властью как драйвера развития гражданской активности населения в меньшей степени разделяются возрастной группой 30–44 лет (ниже на 6,6 п.п., чем в среднем по выборке) (табл. 5). Это может быть связано с тем, что для данной социально-демографической группы свойственна интенсификация трудовой деятельности, изменение для большинства семейного статуса, что существенным образом ограничивает активность в социальнополитической сфере. Однако данный вывод требует анализа дополнительного эмпирического материала для выявления устойчивых закономерностей и тенденций.

Таблица 5 / Table 5

Распределение ответов на вопрос «Согласны ли Вы с тем, что конструктивный диалог и партнерские отношения с органами местного самоуправления станут одним из решающих факторов повышения гражданской активности населения?» в зависимости от возраста респондентов, % / Distribution of answers to the question “Do you agree that a constructive dialogue and partnership with local governments will be one of the decisive factors in increasing the population’s civic engagement?” depending on the age of the respondents, percent

|

Возраст респондентов |

Вариант ответа |

Всего |

|

|

да |

нет |

||

|

18–29 |

82,6 |

17,4 |

100 |

|

30–44 |

74,7 |

25,3 |

100 |

|

45–54 |

85,1 |

14,9 |

100 |

|

55 и старше |

83,8 |

16,2 |

100 |

|

Среднее по выборке |

81,3 |

18,7 |

100 |

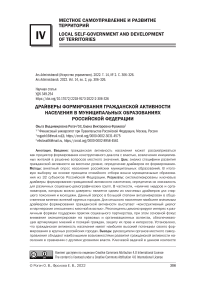

В качестве предпочтительных форм поддержки местными властями практики социального партнерства с населением респонденты чаще всего выбирали такие варианты ответа, как «собрание с местными органами власти» – 48,6 %, «защита прав местных жителей» – 47,5 %. Согласно полученным данным, в меньшей степени оказались востребованы «информационная, консультативная и иная поддержка общественных инициатив» – 24,5 %. (рис. 1).

Таким образом, рейтинг предпочтительных, по мнению респондентов, форм поддержки показывает, что патерналистские ожидания в части предоставления информационной помощи и консультаций не столь актуализированы в общественном мнении. При этом запрос на поддержку со стороны органов власти центрируется вокруг правовых и организационных аспектов (защита прав, реальные практики учета мнения жителей, обеспечение обще-

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Укажите предпочтительные формы поддержки местными властями практики социального партнерства с населением», % /

Fig. 1. Distribution of answers to the question: “Specify the preferred forms of support by local governments for the practice of social partnership with the population”, percent

Несмотря на отсутствие прямого запроса на финансовую поддержку общественных инициатив, 78,1 % опрошенных полагают, что финансовая и организационная помощь властных структур социально активным представителям местного сообщества позволит повысить гражданскую активность населения. Запрос на такую помощь в большей степени свойственен жителям городов с численностью более 100 тыс. чел., тогда как сельчане в меньшей степени склонны разделять мнение о возможности активизации гражданской активности населения посредством их финансовой и организационной поддержки (ниже на 12,1 п.п., чем в среднем по выборке) (табл. 6).

Распределение ответов на указанный вопрос не имеет существенных расхождений в зависимости от возраста респондентов (табл. 7). Только в группе респондентов старшего возрастного сегмента (55 лет и старше) демонстрируется меньшее согласие с высказанным утверждением (меньше на 5,1 п.п., чем в среднем по выборке). Можно предположить, что данное распределение ответов в какой-мере обусловлено опытом старшего поколения: для него в большей степени свойственна опора на коллективные ценности, моральное стимулирование общественно полезной деятельности.

Таблица 6 / Table 6

Распределение ответов на вопрос «Согласны ли Вы, что финансовая и организационная помощь властных структур социально активным представителям местного сообщества позволит повысить гражданскую активность населения?» в зависимости от типа муниципального образования, % / Distribution of answers to the question “Do you agree that the financial and organizational assistance of the authorities to socially active representatives of the local community will increase the population’s civic engagement?” depending on the type of the municipality, percent

|

Тип муниципального образования |

Вариант ответа |

Всего |

|

|

да |

нет |

||

|

Сельское поселение |

66,0 |

34,0 |

100 |

|

Город с численностью менее 100 тыс. чел. |

74,3 |

25,7 |

100 |

|

Город с численностью более 100 тыс. чел. |

81,4 |

18,6 |

100 |

|

Среднее по выборке |

78,1 |

21,9 |

100 |

Таблица 7 / Table 7

Распределение ответов на вопрос «Согласны ли Вы, что финансовая и организационная помощь властных структур социально активным представителям местного сообщества позволит повысить гражданскую активность населения?» в зависимости от возраста респондентов, % / Distribution of answers to the question “Do you agree that the financial and organizational assistance of the authorities to socially active representatives of the local community will increase the population’s civic engagement?” depending on the age of the respondents, percent

|

Возраст респондентов |

Вариант ответа |

Всего |

|

|

да |

нет |

||

|

18–29 |

78,6 |

21,3 |

100 |

|

30–44 |

79,1 |

20,9 |

100 |

|

45–54 |

74,6 |

25,4 |

100 |

|

55 и старше |

73,0 |

27,0 |

100 |

|

Среднее по выборке |

78,1 |

21,9 |

100 |

Интересное распределение ответов получено на вопрос о восприятии населением ясной политики местных властей в качестве ресурсного фактора гражданской активности. В частности, 35,1 % сельских жителей высказались отрицательно по данному вопросу, что выше, чем в среднем по выборке, на 15,8 п.п. (табл. 8). Большинство жителей крупных городов видят в ясной политике местных властей тот драйвер, который позволит объединить власть и население для решения вопросов развития муниципальных образований Российской Федерации.

Таблица 8/ Table 8

Распределение ответов на вопрос «Согласны ли Вы, что объединяющим фактором местной власти и населения может стать ясная политика местных властей?» в зависимости от возраста респондентов, % / Distribution of answers to the question “Do you agree that a clear policy of local governments can become a unifying factor for local governments and the population?” depending on the type of the municipality, percent

|

Тип муниципального образования |

Вариант ответа |

Всего |

|

|

да |

нет |

||

|

Сельское поселение |

64,9 |

35,1 |

100 |

|

Город с численностью менее 100 тыс. |

75,7 |

24,3 |

100 |

|

Город с численностью более 100 тыс. |

85,1 |

14,9 |

100 |

|

Среднее по выборке |

80,7 |

19,3 |

100 |

Возраст респондентов не оказал существенного влияния на мнение жителей при ответах на вопрос, является ли ясная политика органов местного самоуправления объединяющим фактором власти и населения (табл. 9). Для всех возрастных групп свойсвенна высокая оценка данного драйвера гражданской активности, с некоторым превышением средних значений по выборке (на 4,4 п.п.) для респондентов 45–54 лет.

Таблица 9/ Table 9

Распределение ответов на вопрос «Согласны ли Вы, что объединяющим фактором местной власти и населения может стать ясная политика местных властей?» в зависимости от возраста респондентов, % / Distribution of answers to the question “Do you agree that a clear policy of local governments can become a unifying factor for local governments and the population?” depending on the age of the respondents, percent

|

Тип муниципального образования |

Вариант ответа |

Всего |

|

|

да |

нет |

||

|

18–29 |

80,4 |

19,6 |

100 |

|

30–44 |

80,4 |

19,6 |

100 |

|

45–54 |

85,1 |

14,9 |

100 |

|

55 и старше |

78,4 |

21,6 |

100 |

|

Среднее по выборке |

80,7 |

19,3 |

100 |

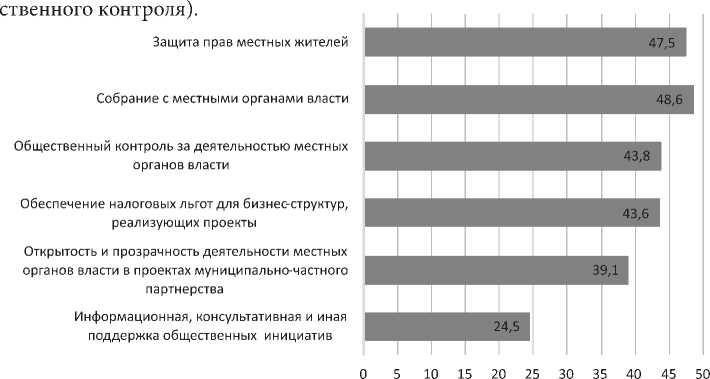

Обобщая сказанное выше, определим драйверы формирования гражданской активности населения согласно теерриториальной дифференциации. Так, в крупных городах доминируют представления, что ясная политика местных властей выступит фактором объединения населения, развития их гражданской активности (85,1 %). В сельских поселениях данный ответ не нашел максимальной поддержки, в большей степени для сельчан оказался значимым конструктивный диалог и партнерские отношения с местной властью (73,4 %) (рис. 2).

Ясная политика местных властей

Финансовая и организационная помощь властных структур социально активным представителям местного сообщества

Конструктивный диалог и партнерские отношения с местной властью

Наличие лидеров и организаторов, которым можно доверять

Сельские поселения | Города с численностью более 100 тыс. чел.

Рис. 2. Сводный анализ оценок населения драйверов формирования гражданской активности, % / Fig. 2. Consolidated analysis of population assessments of civic engagement formation drivers, percent

ОБСУЖДЕНИЕ

Опираясь на полученные данные, мы предполагаем, что жители сельских поселений более сдержанны в оценке возможностей развития гражданской активности. Наблюдается перевес в определении значимости всех драйверов формирования гражданской активности у жителей крупных городов. Сельчане демонстрируют «заинтересованность» (от 52 % до 73 %) в реализации органами власти тех или иных инструментов формирования гражданской активности, однако эти показатели ниже, чем среди городских жителей (от 80 % до 85 %).

Результаты исследования показали более высокий уровень значимости такого фактора формирования гражданской активности, как «наличие лидеров и организаторов, которым можно доверять» среди старшего поколения. По мнению М. А. Таниной, для граждан старше 60 лет характерен запрос на доверие, отсутствие дистанции в среде местного сообщества, высокая электоральная активность (Колпина, 2018, с. 299–300). Данные характеристики могут рассматриваться в качестве предиката востребованности практик взаимодействия с муниципальными лидерами. В трудах других российских авторов отмечается значимость работы по развитию гражданских инициатив на муниципальном уровне, что подтверждается запросом россиян на наличие местных лидеров, которые обладают репутационным капиталом, а также на ясную политику власти и ее конструктивный диалог с населением. Именно в муниципалитетах, где дистанция между властью и населением существенно ниже, чем на региональном и федеральном уровнях, формируется фундамент устойчивого взаимодействия государства и общества. Как пишут А. В. Асо-това и Г. Г. Филлипов, «здесь политика круглосуточно является публичной, поскольку в малых и средних городах должностные лица всегда на виду, и в рабочее, и в свободное время. О них знают все и всё, по личному опыту или чужим рассуждениям» (Асотова и Филиппов, 2009, с. 12). Жители оценивают результаты работы муниципальных органов, персонифицируя их достижения и провалы. Проведенное нами исследование иллюстрирует важную роль доверия во взаимодействии с муниципальными лидерами. Данный вывод подтверждается также зарубежными специалистами, которые подчеркивают, что доверие сегодня становится ключевым фактором, определяющим не только уровень гражданской активности, но и готовность населения следовать указаниям властей (Zaki et al., 2022, p. 242).

Таким образом, органы местного самоуправления могут стать ключевым субъектом управления, способным реализовать потенциал гражданской активности населения. Именно муниципалитеты осуществляют прямые коммуникации с жителями, имеют представление об их потребностях и запросах, острых проблемах территории. Главы муниципалитетов, выступая общественными лидерами, имеют возможность включать местных жителей в социальноэкономические проекты развития локальных сообществ. Примерами могут служить практики инициативного бюджетирования, благоустройства территорий, развития волонтерских движений и добровольчества и проч.

Органы местного самоуправления, кроме того, обладают наибольшими возможностями обновления событийной палитры общественной жизни. Уход от тиражирования стандартного набора городских мероприятий, инновационное наполнение культурной и политической жизни российских поселений с высокой долей вероятности будут способствовать повышению гражданской активности населения, формированию социального оптимизма и атмосферы доверия. Общественное пространство российских городов может выступать инструментом интеграции интересов различных социальных групп на основе принципов органической солидарности и патриотических ценностей.

Российские граждане, как показали результаты исследования, ждут от местных властей защиты их прав, активного взаимодействия, информационной открытости, обеспечения общественного контроля. Большинство опрошенных полагают, что финансовая и организационная поддержка со стороны власти обеспечит повышение гражданской активности. Однако воплощение в жизнь масштабных проектов развития территорий на основе принципов гражданской солидарности и кооперации требует значительного числа ресурсов, весьма ограниченных на современном этапе развития местного самоуправления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Повышение вовлеченности жителей в общественно-полезную деятельность, позволяющую реализовать коллективные интересы и цели социальноэкономического развития территории, требует от органов местного самоуправления активной работы по повышению доверия, продвижению идей солидарности и кооперации. Результаты опроса показывают, что население сегодня высказывает интерес к разнообразным формам поддержки гражданской активности: правовым, организационным и экономическим. Именно

Рогач О. В., Фролова Е. В. Драйверы формирования гражданской активности населения в муниципальных образованиях... руководителям местных органов власти должна принадлежать активная роль в мобилизации местных инициатив, развитии гражданской активности. В данном контексте институциональным фактором выступает относительная автономия местного самоуправления, его финансовая самостоятельность и достаточность ресурсной базы для конструктивной работы с жителями, развития доверия и солидарности в локальных сообществах.

Выдвинутые нами гипотезы нашли свое частичное подтверждение. Жители городов с численностю населения свыше 100 тыс. чел. в большей степени разделяют значимость наличия муниципальных лидеров, которые способны консолидировать усилия инициативных групп и, как следствие, обеспечивать формирование и рост гражданской активности на местах. Вторая гипотеза не поддвердилась в полной мере. Несмотря на то, что для жителей сельских поселений «финансовая и организационная помощь активным представителям местного сообщества со стороны органов власти» представляется значимым драйвером гражданской активности (66,0 %), тем не менее большую востребованность показали «конструктивный диалог и партнерские отношения с местной властью» (73,4 %).

Можно сделать вывод, что гражданская активность населения имеет больше предпосылок для своего формирования в крупных городах. Дальнейшими направлениями исследования могут стать следующие: поиск механизмов встраивания драйверов формирования гражданской активности в реальные практики взаимодействия власти и населения, возможности использования общественных пространств города, инновационного наполнения культурной и политической жизни для создания атмосферы доверия и активизации местных инициатив. Учитывая высокий запрос населения на активную позицию местных лидеров, интерес представляет исследование детализированных ожиданий (и потребностей) различных социально-демографических групп от субъектов консолидации общественных интересов, обладающих потенциалом развития гражданской активности.

Список литературы Драйверы формирования гражданской активности населения в муниципальных образованиях Российской Федерации

- Александров А. А., Тарбеева И. С. Гражданское участие в местном самоуправлении // Управленческое консультирование. 2016. № 12. С. 63-71. EDN: XEAUZR

- Аносов С. С. Проблемные зоны гражданской активности в современной России // Социология.2020. № 4. С. 4-21. EDN: UOBBJN

- Аносов С. С. Региональные условия социальной активности гражданских инициатив // Известия Иркутского государственного университета. Серия Политология. Религиоведение. 2018. Т. 23. С. 47-54. DOI: 10.26516/2073-3380.2018.23.47 EDN: XMOIUX

- Асотова А. В., Филиппов Г. Г. Политические элиты малых и средних городов России: перепутье или застой // Власть. 2009. № 6. С. 12-15. EDN: KTVBEJ

- Домбровская А. Ю. Репрезентация гражданской активности российской молодежи в социальных медиа // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. № 6. С. 203-225. DOI: 10.14515/monitoring.2021.6.2012 EDN: SHVZAH