Дренирование послеоперационных ран в хирургии позвоночника

Автор: Губин Александр Вадимович, Прудникова Оксана Германовна, Бурцев Александр Владимирович, Хомченков Максим Викторович, Котельников Александр Олегович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Введение. Единой точки зрения о применении дренажей и показаниях к их использованию в хирургии позвоночника нет (Waly F. et al., 2015). Основным дискуссионным моментом для применения дренажей в хирургии позвоночника является снижение и профилактика инфекционных осложнений. В то же время хирурги считают, что использование дренажей увеличивает послеоперационную заболеваемость: инфекционные осложнения, анемию, показания к гемотрансфузии (Sangrasi A.K.et al., 2008, Choi H.S. et al., 2016). Материалы и методы. Исследование проведено у 150 пациентов с хирургическими вмешательствами на позвоночнике из заднего оперативного доступа. По инвазивности операций больных разделили на группы. Первая группа - 29 человек с грыжами поясничных межпозвонковых дисков. Вторая группа - 85 пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями и посттравматическими деформациями поясничного отдела позвоночника на одном-трех позвоночно-двигательных сегментах. Третья группа - 37 больных с многоуровневыми деформациями позвоночника. В 1 группе ввиду малоинвазивного характера оперативного вмешательства дренирование послеоперационных ран не применялось. Больные 2 и 3 групп были разделены на подгруппы с использованием и без использования активного дренажа. Для анализа использовались параметры: возраст пациентов, вес, продолжительность операции, величина кровопотери, длина и глубина раны, продолжительность дренирования раны, количество раневого отделяемого, количество пункций ран и объема пунктата, продолжительность пребывания в стационаре после операции, наличие сопутствующих заболеваний (артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение и другие хронические заболевания в стадии ремиссии), наличие инфекционных осложнений в послеоперационном периоде (поверхностное или глубокое воспаление), проведение гемотрансфузии, неврологические осложнения вследствие эпидуральной гематомы. Использовали метод вариационной статистики: вычисление средней арифметической (М) и ее ошибки (± m), коэффициент корреляции r-Пирсона с оценкой по шкале Челдока, для оценки достоверности различия средних использовали t-критерий Стьюдента с определением показателя статистической достоверности. Результаты и обсуждение. Большинство исследований, проводимых для оценки эффективности использования дренажей, показывает отсутствие различий в заживлении раны, инфекционных осложнениях и эпидуральных гематомах при вмешательствах на позвоночнике. Различные по объему, продолжительности, технике и инструментальным аспектам вмешательства определяют разные требования к дренированию ран. Дискотомиии и одно-трехуровневые декомпрессивно-стабилизирующие операции поясничного отдела позвоночника не требуют дренирования ран. Заключение. Результаты лечения и частота осложнений не зависят от наличия дренажа операционной раны. При многоуровневых стабилизирующих операциях на грудном и поясничном отделах позвоночника с вариантами вертебротомий дренирование раны повышает частоту гемотрансфузий в послеоперационном периоде и увеличивает срок госпитализации.

Дренаж, послеоперационная рана, дренирование, инфекционные осложнения, кровопотеря, гемотрансфузии, эпидуральная гематома

Короткий адрес: https://sciup.org/142121959

IDR: 142121959 | УДК: 616.711-089.168.1-06-002-022-089.48:616.831.959-003.215 | DOI: 10.18019/1028-4427-2017-23-2-180-186

Текст научной статьи Дренирование послеоперационных ран в хирургии позвоночника

Оперативные вмешательства на позвоночнике имеют ряд специфических отличий: глубина раны при доступе, массив мышц спины, продолжительность операций, кровотечение, применение различных фиксаторов. Перед хирургом всегда стоит дилемма: дренировать рану или нет.

Скопление крови и раневого отделяемого в полости послеоперационной раны может служить причиной эпидуральной гематомы, создает риск инфицирования и мионекроза, препятствует заживлению раны и способствует вторичному фиброзу [1, 2]. Организация гематомы с формированием фиброза как мышц, так и эпидурального пространства, по мнению некоторых авторов, является причиной послеоперационных болевых синдромов [3, 4].

Основным дискуссионным моментом для применения дренажей в хирургии позвоночника является снижение и профилактика инфекционных осложнений. Эффективность использования дренажей для этой цели, особенно при инструментальной фиксации позвоночника, является спорным [5, 6]. Дренирующие трубки могут вызывать местные воспалительные реакции в месте установки и являются входными воротами для инфекции. Многие хирурги считают, что использование дренажей увеличивает послеоперационную заболеваемость: инфекционные осложнения, анемию, показания к гемотрансфузии [7, 8].

Единой точки зрения о применении дренажей и показаниях к их использованию в хирургии позвоночника нет [9]. Большинство авторов приходит к заключению, что применение дренажей не влияет на течение послеоперационного периода [2, 5, 7, 10].

Цель исследования . Провести анализ результатов лечения пациентов при заднем оперативном доступе на позвоночнике с применением и без применения дренирования послеоперационных ран с различным объемом оперативных вмешательств и инструментальной фиксации.

Дизайн исследования . Проспективное когортное рандомизированное исследование.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Представляем результаты лечения 150 пациентов, по инвазивности операций которые были разделены на три группы. Первая группа – 29 человек с грыжами поясничных межпозвонковых дисков. Хирургическое лечение больных заключалось в малоинвазивном тубулярном удалении грыжи диска. Вторая группа – 85 пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями и посттравматическими деформациями поясничного отдела позвоночника на одном-трех позвоночно-двигательных сегментах. Оперативная техника включала декомпрессивно-стаблилизирующие операции с применением транспедикулярной фиксации и PLIF. Третья группа – 37 больных с многоуровневыми деформациями позвоночника. При вмешательстве выполнялись варианты вертебротомий и протяженная фиксация грудного и поясничного отделов позвоночника. Все операции выполнялись с соблюдением правил асептики и антисептики в операционной, на фоне превентивной антибактериальной терапии (цефазолин) и профилактики тромбоэмболии (эноксапарин натрия).

В группе пациентов с грыжами межпозвонковых дисков ввиду малоинвазивного характера оперативного вмешательства дренирование послеоперационных ран не применялось. Больные 2 и 3 групп были разделены на подгруппы с использованием и без использования активного дренажа. Гемостаз в ходе операции осуществлялся электрокоагуляцией и местными гемостатическими средствами. Дренажи устанавливались по окончании операции. Дренажная система включала две трубки, установленные паравертебрально, выведенные накожно через дополнительный разрез, фиксирован- ные к коже и соединенные с активным аспиратором. Контроль состояния и заживления послеоперационной раны осуществляли во время смены повязок ежедневно на протяжении 3 дней, затем 1 раз в 2 дня до выписки из стационара. При скоплении отделяемого с наличием флюктуации в ране проводили ее пункцию с эвакуацией содержимого. Пациенты с интраоперационной непреднамеренной дуротомией из исследования исключены.

Для анализа использовались следующие параметры: возраст пациентов, вес, продолжительность операции, величина кровопотери, длина и глубина раны, продолжительность дренирования раны, количество раневого отделяемого, количество пункций ран и объема пун-ктата, продолжительность пребывания в стационаре после операции, наличие сопутствующих заболеваний (артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение и другие хронические заболевания в стадии ремиссии), наличие инфекционных осложнений в послеоперационном периоде (поверхностное или глубокое воспаление), проведение гемотрансфузии, неврологические осложнения вследствие эпидуральной гематомы.

Использовали метод вариационной статистики: вычисление средней арифметической (М) и ее ошибки (± m), коэффициент корреляции r-Пирсона с оценкой по шкале Челдока, для оценки достоверности различия средних использовали t-критерий Стьюдента с определением показателя статистической достоверности.

Общая характеристика больных представлена в таблице 1.

Общие параметры оперативных вмешательств представлены в таблице 2.

Таблица 1

Общая характеристика больных

|

1 группа |

2 группа |

3 группа |

|||

|

грыжи дисков (n = 29) |

одно-трехуровневые вмешательства с фиксацией (n = 85) |

многоуровневые вмешательства с фиксацией (n = 36) |

|||

|

с дренажом (n = 41) |

без дренажа (n = 44) |

с дренажом (n = 20) |

без дренажа (n = 16) |

||

|

Возраст, лет |

43,7 ± 9,2 |

53,3 ± 9,0* |

52,7 ± 8,5* |

37,8 ± 14,1* |

34,3 ± 15,5* |

|

Мужчины : женщины |

17 : 12 |

20 : 21 |

28 : 16 |

3 : 17 |

6 : 11 |

|

Вес, кг |

79,2 ± 11,8 |

90,4 ± 15,6* |

81,7 ± 12,1* |

61,9 ± 9,9* |

62,0 ± 7,8* |

|

Артериальная гипертензия, % |

37,9 |

51,2 |

65,9 |

20 |

6,25 |

|

Сахарный диабет, % |

3,4 |

9,7 |

4,5 |

5 |

6,25 |

|

Ожирение, % |

3,4 |

7,3 |

11,3 |

0 |

0 |

|

Другие хронические заболевания, % |

17,2 |

26,8 |

15,9 |

15 |

18,75 |

* – достоверность отличия подгрупп (с дренажом и без дренажа) по критерию различия t (Стъюдента), р < 0,05.

Таблица 2

Общие параметры оперативных вмешательств

|

1 группа |

2 группа |

3 группа |

|||

|

грыжи дисков (n = 29) |

одно-трехуровневые вмешательства с фиксацией (n = 85) |

многоуровневые вмешательства с фиксацией (n = 36) |

|||

|

с дренажом (n = 41) |

без дренажа (n = 44) |

с дренажом (n = 20) |

без дренажа (n = 16) |

||

|

Продолжительность операции, мин. |

61,8 ± 17,7 |

118,0 ± 31,7* |

92,1 ± 24,3* |

165,2 ± 33,0* |

176,8 ± 43,6* |

|

Величина интраоперационной кровопотери, мл |

54,8 ± 31,7 |

201,2 ± 82,6* |

179,3 ± 102,2* |

367,5 ± 158,0* |

393,7 ± 172,0* |

|

Длина раны, мм |

39,4 ± 9,7 |

107,9 ± 24,8* |

90,6 ± 22,6* |

286,2 ± 76,9* |

262,2 ± 64,0* |

|

Глубина раны, мм |

45,1 ± 8,4 |

65,2 ± 12,1* |

60,9 ± 9,3* |

52,5 ± 9,5* |

55,9 ± 15,2* |

|

Пребывание в стационаре после операции, дн. |

9,6 ± 2,2 |

9,1 ± 1,5* |

9,7 ± 1,9* |

13,45 ± 4,8* |

12,8 ± 2,3* |

* – достоверность отличия подгрупп (с дренажом и без дренажа) по критерию различия t (Стъюдента), р < 0,05.

Следует отметить, что пребывание больных 1 группы в стационаре после операции регламентировано медико-экономическими стандартами и не отражает со- стояние заживления раны. Пациенты 2 и 3 группы выписывались из стационара по мере заживления послеоперационной раны и стабилизации общего состояния.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Учитывая, что пациентам 1 группы не проводилось дренирование ран, провести сравнительный анализ невозможно. Средний фактический срок заживления ран составил 3,3 ± 0,7 дня. Заживление ран наступило первичным натяжением. Пунктирование ран и ревизионные вмешательства не проводились. Инфекционных осложнений не выявлено. Неврологических осложнений по поводу эпидуральной гематомы также не диагностировано.

Во 2 группе при сравнительном анализе результатов лечения пациентов при использовании дренажа и без дренирования достоверных отличий не выявлено (табл. 3).

Неврологические осложнения вследствие эпидуральной гематомы отсутствовали как у пациентов с дренированием раны, так и без дренажа.

Инфекционные осложнения в виде поверхностного воспаления с расхождением краев послеоперационной раны диагностированы после выписки из стационара у 1 больного (2,4 %) с дренажом и 1 пациента (2,2 %) без дренажа. На фоне консервативного лечения вос- паление купировалось, заживление раны под струпом. Глубокого воспаления не выявлено.

Суммарная учитываемая кровопотеря оказалась значительно меньше (на 62 %) у больных без дренирования раны. Суммарная кровопотеря имела очень слабую корреляционную связь как с длительностью пребывания, так и артериальной гипертензией у пациентов при наличии дренажа и без него. Другие сопутствующие заболевания (сахарный диабет, ожирение и др.) не влияли на продолжительность пребывания в стационаре.

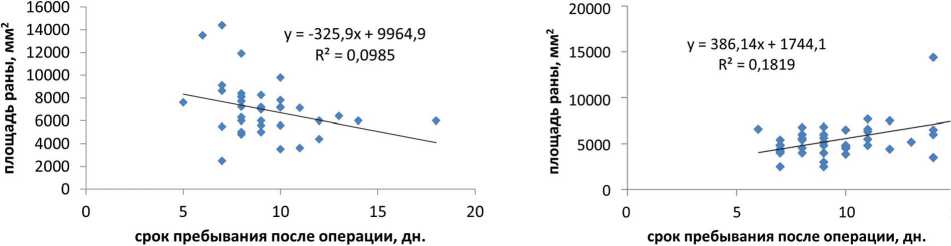

У пациентов с наличием дренажа площадь операционной раны (мм2) слабо коррелировала с весом (r = 0,3) и суммарным объемом кровопотери (r = 0,3) и не отразилась на сроках пребывания в стационаре после операции (r = -0,3) (рис. 1).

При отсутствии дренажа также не выявлена корреляция между площадью операционной раны и весом больного (r = -0,1), а также суммарным объемом кровопотери (r = 0,1), но определялась умеренная корреляционная связь со сроками пребывания в стационаре после операции (r = 0,4) (рис. 2).

Таблица 3

Оцениваемые параметры лечения 2 группы больных

|

2 группа: одно-трехуровневые вмешательства с фиксацией (n = 85) |

||

|

с дренажом (n = 41) |

без дренажа (n = 44) |

|

|

Продолжительность операции, мин. |

118,0 ± 31,7* |

92,1 ± 24,3* |

|

Величина интраоперационной кровопотери, мл |

201,2 ± 82,6* |

179,3 ± 102,2* |

|

Площадь операционной раны, мм2 |

6984,1 ± 1642,7* |

5491 ± 1347,9* |

|

Срок дренирования, дн. |

2,2 ± 0,3 |

– |

|

Объем отделяемого по дренажам, мл |

336,5 ± 90,7 |

– |

|

Пункция раны, % больных |

– |

15,9 |

|

Объем пунктата, мл |

– |

157,1 ± 82,1 |

|

Суммарная учитываемая кровопотеря, мл |

537,8 ± 131,2* |

204,3 ± 126,7* |

|

Поверхностное воспаление, % |

2,4 |

2,2 |

|

Глубокое воспаление, % |

– |

– |

|

Неврологические осложнения вследствие эпидуральной гематомы, % |

– |

– |

|

Гемотрансфузия, % |

– |

– |

|

Пребывание в стационаре после операции, дн. |

9,1 ± 1,5* |

9,7 ± 1,9* |

* – достоверность отличия подгрупп по критерию различия t (Стъюдента), р < 0,05.

Рис. 1. Линия регрессии площади операционной раны и длительности пребывания больных с дренажом (2 группа)

Рис. 2. Линия регрессии площади операционной раны и длительности пребывания больных без дренажа (2 группа)

В 3 группе при сравнительном анализе результатов лечения пациентов при использовании дренажа и без дренирования инфекционных и неврологических осложнений не наблюдалось (табл. 4).

Суммарная учитываемая кровопотеря в этой группе у пациентов с дренажами оказалась на 31 % больше, чем у больных без дренажей. Но даже дренирование в течение 3 дней не исключило после удаления дренажей пунктирование раны и эвакуацию геморрагического отделяемого в 30 % случаев. Показанием для пункции являлось скопление отделяемого в полости раны с явлениями подкожной флюктуации. У больных без дренажей аспирационная пункция операционной раны выполнялась в 87,5 % случаев. Гемотрансфузии при дренировании осуществлялись по показаниям на фоне постгеморрагической анемии у 30 % больных, без дренирования – у 6,25 % пациентов.

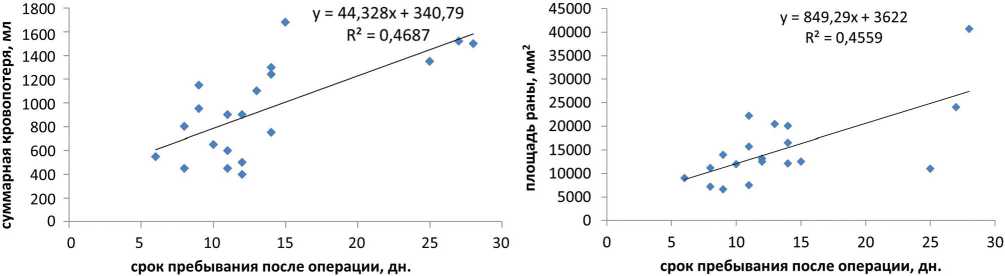

Корреляция между суммарной величиной кровопотери и длительностью пребывания в стационаре после операции у больных с дренажом оказалась значительно выше (r = 0,7), чем у пациентов без дренажей (r = 0,3) (рис. 3).

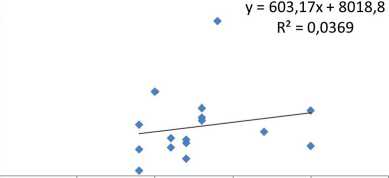

В этой группе больных величина кровопотери также не коррелировала с артериальной гипертензией. Не определялось и значимой корреляции между длительностью пребывания в стационаре и сопутствующими заболеваниями. Зависимость между площадью операционной раны и суммарной величиной кровопотери у пациентов с дренажом и без дренажа имела слабую силу (r = 0,4 и r = 0,1 соответственно). Умеренная корреляционная связь выявлена между площадью операционной раны и длительностью пребывания в стационаре после операции у пациентов с дренажами (r = 0,7) и низкая (r = 0,2) – у больных без дренажей (рис. 4, 5).

Таблица 4

Оцениваемые параметры лечения 3 группы больных

|

3 группа: многоуровневые вмешательства с фиксацией (n = 36) |

||

|

с дренажом (n = 20) |

без дренажа (n = 16) |

|

|

Продолжительность операции, мин. |

165,2 ± 33,0* |

176,8 ± 43,6* |

|

Величина интраоперационной кровопотери, мл |

367,5 ± 158,0* |

393,7 ± 172,0* |

|

Площадь операционной раны, мм2 |

15045 ± 5165,2* |

15746,8 ± 7043,7* |

|

Срок дренирования, дн. |

2,5 ± 0,5 |

– |

|

Объем отделяемого по дренажам, мл |

485 ± 139,5 |

– |

|

Пункция раны, % больных |

30* |

87,5* |

|

Объем пунктата, мл |

281,6 ± 110,4* |

285,7 ± 111,4* |

|

Суммарная учитываемая кровопотеря, мл |

937,0 ± 319,7* |

643,7 ± 248,5* |

|

Поверхностное воспаление, % |

– |

– |

|

Глубокое воспаление, % |

– |

– |

|

Неврологические осложнения вследствие эпидуральной гематомы, % |

– |

– |

|

Гемотрансфузия, % |

30* |

6,25* |

|

Пребывание в стационаре после операции, дн. |

13,45 ± 4,8* |

12,8 ± 2,3* |

* – достоверность отличия подгрупп по критерию различия t (Стъюдента), р < 0,05.

Рис. 3. Линия регрессии суммарной кровопотери и длительности пребывания больных при дренировании раны (3 группа)

Рис. 4. Линия регрессии площади операционной раны и длительности пребывания больных с дренажами (3 группа)

I 50000 5 40000

л 30000

? 20000 О

С 10000

о

Рис. 5. Линия регрессии площади операционной раны и длительности пребывания больных без дренажей (3 группа)

0 5 10 15 20 25

срок пребывания после операции, дн.

ОБСУЖДЕНИЕ

Основной целью использования дренажей в хирургии позвоночника является эвакуация послеоперационной гематомы и профилактика связанных с ее наличием осложнений. Дискуссионными моментами при этом являются сроки заживления раны, инфекционные осложнения, симптоматические эпидуральные гематомы и гемотрасфузии в послеоперационном периоде.

Waly F. et al. (2015) в систематическом обзоре, включающем пять исследований по оценке использования дренажей в хирургии дегенеративных заболеваний поясничного отдела позвоночника, пришли к заключению, что нет никакой разницы в частоте инфекционных осложнений и послеоперационных гематом у больных с дренированием ран и без. Однако небольшие размеры опубликованных выборок, отсутствие данных о других сопутствующих и отягощающих факторах могли повлиять на результаты исследований [9].

В опубликованном мета-анализе Liu Y., Li Y., Miao J. (2016) с данными рандомизированных и нерандомизированных контролируемых испытаний не было обнаружено значительной разницы между группами с дренажами и без дренажей относительно частоты инфекционных осложнений, симптоматической эпидуральной гематомы и гемотрансфузий. Инфекционные осложнения встречались в 1,68 % случаев с использованием дренажей и в 1,32 % – в группах без дренажа [11].

При проведении МРТ в послеоперационном периоде отмечен значительно меньший объем гематом в зоне вмешательств при наличии дренажей [3], однако в других исследованиях отмечено большее количество геморрагического отделяемого на повязках, свидетельствующее о самостоятельной эвакуации гематом при их наличии [4, 5, 12]. В некоторых работах показано, что дренаж не увеличивает кровопотерю в послеоперационном периоде, и тем самым не повышается количество гемотрансфузий [10–12].

Частота симптоматических эпидуральных гематом, которые могут привести к неврологическим нарушениям (двигательный дефицит, сенсорные нарушения, дисфункция тазовых органов), составляет 0,1–2,9 % и в ряде случаев требует оперативного лечения [2, 7, 13]. При стандартных дискэктомиях частота осложнения составляет 0 %, при поясничной ламинэктомии и спондилодезе – 0,45–0,67 %, при декомпрессии грудного отдела – 4,46 % [14]. В нашем исследовании ни в одной группе больных симптоматической эпидуральной гематомы не диагностировано.

Сравнительный анализ Blank J., Flynn J.M., Bronson W., Ellman P. (2003) при задней инструмен- тальной фиксации у пациентов 11–18 лет с идиопатическим сколиозом показал, что использование дренажей может снизить процент раневых осложнений без существенного увеличения потребности в гемотрансфузии. В группе с дренированием раны чаще проводилось переливание крови (без статистической достоверности). При этом в группе без дренажей опорожнение гематомы в 58 % случаев происходило через рану, что ухудшало ее заживление, и у троих из 12 пациентов при этом выявлено поверхностное воспаление [12].

Результаты мультицентрового ретроспективного исследования Diab M. et al. (2012) свидетельствуют об отсутствии различий в частоте инфекционных и неврологических осложнений, а также длительности госпитализации пациентов 13–18 лет с многоуровневой задней инструментальной фиксацией при идиопатическом сколиозе. Но частота гемотрасфузий у больных с дренажом составила 43 % против 22 % без дренирования [15].

По данным Walid M.S. et al. (2012), частота гемотрансфузий при задних вмешательствах на поясничном отделе позвоночника составила 23,9 % случаев при дренировании раны и 6,8 % – при отсутствии дренажа [10]. В обобщенном резюме Waly F. et al. (2015) приведены данные, что гемотрансфузии при данных вмешательствах осуществлялись при дренировании у 28,8 % больных, а без дренирования – у 11,4 % пациентов [9].

В представляемом нами исследовании у взрослых пациентов с многоуровневой фиксаций грудного и поясничного отделов позвоночника по поводу деформаций позвоночника статистически достоверно (p < 0,05) выявлена в 5 раз большая частота гемотрансфузий у пациентов с дренированием раны. Суммарная учитываемая кровопотеря у пациентов с дренажами оказалась на 31 % больше, чем у больных без дренажей. В этой группе больных послеоперационный уход за раной требовал эвакуации раневого отделяемого шприцом как у больных без дренажа, так и с дренажом (после его удаления) с целью профилактики опорожнения гематомы через края раны с последующим их расхождением и длительным заживлением.

В группе больных с одно-трехуровневыми вмешательствами и стабилизацией поясничного отдела позвоночника гемотрансфузии не проводились как у больных с дренажом, так и без. Суммарная учитываемая кровопотеря оказалась значительно меньше (на 62 %) у больных без дренирования раны.

По данным литературы, частота инфекционных осложнений в хирургии позвоночника составляет 0,7–6 % случаев с увеличением их числа при использовании фиксирующих устройств [3, 10 16]. Эффективность использования дренажей для профилактики инфекционных осложнений при инструментальной фиксации позвоночника является спорной [5, 6]. Отрицательным аспектом при использовании дренажа является наличие входных ворот в месте установки дренажной трубки и наличие дополнительного инородного тела в операционной ране, сообщающегося с внешней средой.

При сравнительном анализе двух групп больных после поясничной дискэктомии, по данным Choi H.S. et al. (2016), установлено, что дренирование ран не увеличивает количество инфекционных осложнений [7].

В публикуемом исследовании инфекционные осложнения в виде поверхностного или глубокого воспаления послеоперационных ран отмечались у пациентов с одно-трехуровневыми декомпрессивно-стабилизирующими вмешательствами на поясничном отделе позвоночника при дренировании в 2,46 случаев, без дренажа – в 2,2 %.

Сопутствующие заболевания (сахарный диабет, ожирение, другие хронические заболевания) не оказали влияния на течение послеоперационного периода. Ни площадь операционной раны, ни артериальная гипертензия не коррелировали с объемом кровопотери в обеих группах больных.

Выписка больных из стационара проводилась по мере стабилизации общего состояния, регресса неврологических проявлений заболевания и заживления послеоперационной раны. В группе больных с многоуровневой фиксацией позвоночника при наличии дренажа достоверно увеличилась длительность пребывания в стационаре после операции. Эта категория пациентов характеризовалась большей суммарной кровопотерей и им чаще проводились гемотрансфузии, что требовало большего периода времени для стабилизации состояния и объясняет увеличение продолжительности их госпитализации.

В группе пациентов с одно-трехуровневыми деком-прессивно-стабилизирующими вмешательствами на поясничном отделе позвоночника без дренирования раны определялась умеренная корреляционная связь размеров операционной раны со сроками пребывания в стационаре после операции.

В представляемой нами группе больных с дискэктомией дренирование ран не проводилось в связи с малоинвазивным характером вмешательства, малыми размерами операционных ран и незначительной кровопотерей. Симптоматических эпидуральных гематом, инфекционных осложнений у этих пациентов не выявлено, гемотрансфузии не проводились.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дискэктомии и одно-трехуровневые декомпрессив-но-стабилизирующие операции на поясничном отделе позвоночника не требуют дренирования ран. Результаты лечения и частота осложнений не зависит от наличия дренажа операционной раны.

При многоуровневых стабилизирующих операциях на грудном и поясничном отделах позвоночника с вариантами вертебротомий дренирование раны повышает частоту гемотрансфузий в послеоперационном периоде и увеличивает срок госпитализации. Эти вмешательства в большинстве случаев сопровождаются скоплением геморрагического отделяемого в полости раны даже после удаления дренажей. Для предотвращения опорожнения гематомы через края раны с последующим отсроченным ее заживлением рекомендуем проводить эвакуацию раневого отделяемого шприцом. Показанием для этой манипуляции является визуализируемое скопление отделяемого в полости раны с напряжением мягких тканей и флюктуацией.

Выбор тактики ведения операционной раны и установки дренажа всегда остается за хирургом и определяется его теоретической подготовкой и практикой.

Список литературы Дренирование послеоперационных ран в хирургии позвоночника

- Postoperative infections of the lumbar spine: presentation and management/D.S. Meredith, C.K. Kepler, R.C. Huang, B.D. Brause, O. Boachie-Adjei//Int. Orthop. 2012. Vol. 36, no. 2. P. 439-444 DOI: 10.1007/s00264-011-1427-z

- Analysis of the risk factors for the development of post-operative spinal epidural haematoma/J.N. Awad, K.M. Kebaish, J. Donigan, D.B. Cohen, J.P. Kostuik//J. Bone Joint Surg. Br. 2005. Vol. 87, no. 9. P. 1248-1252.

- Mirzai H., Eminoglu M., Orguc S. Are drains useful for lumbar disc surgery? A prospective, randomized clinical study//J. Spinal Disord. Tech. 2006. Vol. 19, no. 3. P. 171-177.

- The role of closed-suction drainage in preventing epidural fibrosis and its correlation with a new grading system of epidural fibrosis on the basis of MRI/O. Sen, O. Kizilkilic, M.V. Aydin, O. Yalcin, B. Erdogan, M. Cekinmez, H. Caner, N. Altinors//Eur. Spine J. 2005. Vol. 14, no. 4. P. 409-414.

- Brown M.D., Brookfield K.F. A randomized study of closed wound suction drainage for extensive lumbar Spine surgery//Spine. 2004. Vol. 29, no. 10. P. 1066-1068.

- Surgical site infection prevention and control: an emerging paradigm/American Academy of Orthopaedic Surgeons Patient Safety Committee, R.P. Evans//J. Bone Joint Surg. Am. 2009. Vol. 91, no. Suppl. 6. P. 2-9 DOI: 10.2106/JBJS.I.00549

- Is Surgical Drain Useful for Lumbar Disc Surgery?/H.S. Choi, S.G. Lee, W.K. Kim, S. Son, T.S. Jeong//Korean J. Spine. 2016. Vol. 13, no. 1. P. 20-23 DOI: 10.14245/kjs.2016.13.1.20

- Surgical site infection rate and associated risk factors in elective general surgery at a public sector medical university in Pakistan/A.K. Sangrasi, A.A. Leghari, A. Memon, A.K. Talpur, G.A. Qureshi, J.M. Memon//Int. Wound J. 2008. Vol. 5, no. 1. P. 74-78 DOI: 10.1111/j.1742-481X.2007.00365.x

- The Outcome of Using Closed Suction Wound Drains in Patients Undergoing Lumbar Spine Surgery: A Systematic Review/F. Waly, M.M. Alzahrani, F.H. Abduljabbar, T. Landry, J. Ouellet, K. Moran, J.R. Dettori//Global Spine J. 2015. Vol. 5, no. 6. P. 479-485 DOI: 10.1055/s-0035-1566288

- The role of drains in lumbar spine fusion/M.S. Walid, M. Abbara, A. Tolaymat, J.R. Davis, K.D. Waits, J.S. Robinson 3rd, J.S. Robinson Jr.//World Neurosurg. 2012. Vol. 77, no. 3-4. P. 564-568 DOI: 10.1016/j.wneu.2011.05.058

- Liu Y., Li Y., Miao J. Wound drains in posterior spinal surgery: a meta-analysis//J. Orthop. Surg. Res. 2016. Vol. 11. P. 16 DOI: 10.1186/s13018-016-0351-8

- The use of postoperative subcutaneous closed suction drainage after posterior spinal fusion in adolescents with idiopathic scoliosis/J. Blank, J.M. Flynn, W. Bronson, P. Ellman, S.G. Pill, J.E. Lou, J.P. Dormans, D.S. Drummond, M.L. Ecker//J. Spinal Disord. Tech. 2003. Vol. 16, no. 6. P. 508-512.

- Prospective study of postoperative lumbar epidural hematoma: incidence and risk factors/M.J. Sokolowski, T.A. Garvey, J. Perl 2nd, M.S. Sokolowski, W. Cho, A.A. Mehbod, D.C. Dykes, E.E. Transfeldt//Spine. 2008. Vol. 33, no. 1. P. 108-113 DOI: 10.1097/BRS.0b013e31815e39af

- Incidence of postoperative symptomatic epidural hematoma in spinal decompression surgery/H. Aono, T. Ohwada, N. Hosono, H. Tobimatsu, K. Ariga, T. Fuji, M. Iwasaki//J. Neurosurg. Spine. 2011. Vol. 15, no. 2. P.202-205 DOI: 10.3171/2011.3.SPINE10716

- Use and outcomes of wound drain in spinal fusion for adolescent idiopathic scoliosis/M. Diab, M. Smucny, J.P. Dormans, M.A. Erickson, K. Ibrahim, L.G. Lenke, D.J. Sucato, J.O. Sanders//Spine. 2012. Vol. 37, no. 11. P. 966-973 DOI: 10.1097/BRS.0b013e31823bbf0b

- O'Toole J.E., Eichholz K.M., Fessler R.G. Surgical site infection rates after minimally invasive spinal surgery//J. Neurosurg. Spine. 2009. Vol. 11, no. 4. P. 471-476 DOI: 10.3171/2009.5.SPINE08633