Древесно-кольцевые хронологии хвойных деревьев для абсолютного календарного датирования городища Усть-Войкарского

Автор: Гурская М.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология и естественнонаучные методы

Статья в выпуске: 220, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327961

IDR: 14327961

Текст статьи Древесно-кольцевые хронологии хвойных деревьев для абсолютного календарного датирования городища Усть-Войкарского

ДРЕВЕСНО-КОЛЬЦЕВЫЕ ХРОНОЛОГИИ ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

ДЛЯ АБСОЛЮТНОГО КАЛЕНДАРНОГО ДАТИРОВАНИЯ ГОРОДИЩА УСТЬ-ВОЙКАРСКОГО

Дендрохронологический метод определения времени рубки древесины для сооружения археологических построек является одним из самых точных естественнонаучных методов датирования. Этот метод позволяет определить календарную дату рубки деревьев для строительства поселений в прошлом. Большой опыт датирования археологических памятников во всем мире показывает, что срубленная древесина идет в строительство в год рубки или на следующий год.

Дендрохронологический метод основан на анализе неповторимого во времени рисунка ширины годичных колец у деревьев, произрастающих в пределах одной территории со сходными условиями. Перекрестная датировка как индивидуальных серий одного вида дерева, так и разных видов возможна лишь в том случае, если на формирование слоев прироста действуют одни и те же общие факторы. Чем сильнее сигнал, содержащийся в индивидуальных сериях, тем лучше они датируются между собой. Например, для условий севера Западной Сибири таким фактором является температура.

Археологические памятники XVI-XIX вв. широко распространены в северных регионах России. Для северных археологических памятников Западной Сибири, расположенных в лесотундровой зоне (Мангазея, Яр-те IV) существует ряд успешных дендрохронологических датировок, сделанных для разных видов хвойных и лиственных деревьев и кустарников на основе лиственничных длительных хронологий (Шиятов, Хантемиров, 2000). В зоне северной тайги проведена успешная датировка Казымского городка (Комин, 1980).

Характеристика пробных площадей. Исследования проведены в пойме нижней Оби, расположенной в зоне северной тайги. Здесь на плакорах и на коренном береге р. Обь произрастают смешанные лиственнично-кедровые и елово-лиственничные леса и редины. Сбор образцов с живых деревьев был проведен в течение трех полевых сезонов 1996,1997 и 2000 гг. Самая северная точка сборов находилась на правобережье Оби, избы Пароват (код хронологий LPT, LPR) 65°58'N, 65°56'Е. Здесь в 100 м от берега, в смешанном еловолиственничном лесу, были собраны образцы лиственницы. В 2000 г. были собраны образцы с трех хвойных видов, произрастающих в смешанных рединах на плакорных местах на южном берегу Войкарского сора, в 15-20 км от места проведения раскопок Войкарского городка. На основе этих сборов построены хронологии по кедру (KVR), ели (ELM) и лиственнице (LVS, LMY). В 5 км от правого берега Оби южнее Войкарского сора в смешанном лесу собраны буровые керны с трех хвойных видов: кедр (KBD), ель (EBD) и ли- ственница (LBD). Здесь же вдоль береговой линии собраны образцы еще для трех хронологий по кедру (КВЕ), ели (ЕВЕ) и лиственнице (LBR). Самая южная точка сборов находится на левобережье Оби, на разделе пойм р. Обь и р. Сыня 64°55'N, 64°57'Е. Здесь были собраны образцы с кедра (KLY) и ели (ELP). Образцы древесины для построения длительных хронологий были собраны в виде кернов с наиболее старых деревьев. С каждого дерева взято по 1-2 радиусам. Количество модельных деревьев было не меньше 12.

Характеристика Войкарского городка. Войкарский городок (городище Усть-Войкарское) на основе анализа письменных источников относится к памятникам XVI-XIX вв. В 2003 г. на памятнике начаты стационарные исследования под руководством А.Г. Брусницыной. Согласно описанию А.Г. Брусницыной, археологическое поселение находится в 3 км к северо-востоку от современного п. Усть-Войкар, основанного уже в годы советской власти в устье Войкарского сора, на его левой стороне. Городище расположено в южной части удлиненного (около 1,5 км) полуостровного участка шириной около 0,4 км, ограниченного с юга и востока поймой р. Горная Обь и с запада - безымянным ручьем, впадающим в протоку Горной Оби. Сам городок представляет собой большой холм, вытянутый по линии север -юг на 100 м при ширине до 50 м, более широкий в его южной части. Высота холма от восточного подножия составляет 11м (Брусницына, 2003). На холме и в окрестностях 100-200 м древесная растительность отсутствует. В 500 м от Войкарского городка на коренном берегу Оби произрастает еловый лес, средний возраст деревьев которого составляет 120-150 лет.

К моменту начала раскопок на поверхности холма постройки городка были полностью разрушены. Первые образцы археологической древесины были найдены под слоем дерна. Вскрытая на месте раскопок древесина характеризовалась разной сохранностью. Часть построек великолепно сохранилась в мерзлоте, а часть оказалась сильно разрушенной, сгнившей и совершенно не пригодной для дендрохронологических исследований. Особенно сильные разрушения выявлены в самых верхних венцах и в настилах построек. Однако более низкие венцы построек сохранились в мерзлоте значительно лучше.

С хорошо сохранившейся археологической древесины брались спилы в тех местах, где можно было визуально выявить подкоровое кольцо или количество отсутствующих колец было минимально. В раскопе на площадке холма расчищены остатки восьми срубных построек. С венца самой большой и хорошо сохранившейся постройки (постройка 4) было взято 2 спила в том месте, где сохранились периферические кольца. Эта постройка отличается от всех прочих и, возможно, построена раньше, чем другие семь построек. Это было сооружение из массивных бревен лиственницы, с продольными желобами по верху бревна. Кроме этого, в анализ был включен спил с обломка доски, лежащей рядом с постройкой 4, принадлежащий постройке 5. С частокола, находящегося с западной стороны перед этой постройкой, было взято семь образцов. Этот частокол представляет собой цепочку столбов (точнее, их оснований высотой 20-40 см), плотно составленных, вытянутых на 4 м (в пределах раскопа) по линии север — юг, вдоль кромки площад- ки городища. Диаметр бревен в частоколе в среднем составлял 10-15 см. В 6 м к западу от этого частокола зафиксированы остатки еще одной стены в виде ряда кольев, лежащих вниз по склону. Бревна имеют диаметр от 7 до 17 см. В средней части бревен были вырублены сквозные пазы длиной 30-40 см, через которые они «насаживались» на поперечную плаху. С этого забора взято восемь образцов древесины, имеющих наилучшую сохранность и периферическое подкоровое кольцо.

В лаборатории образцы зачищали и измеряли по одному радиусу, имеющему наибольшее количество годичных колец, с точностью до 0,01 мм. Для каждого образца был определен вид дерева, которое использовали для постройки, а также были изучены анатомические особенности строения подкорового годичного кольца. Даты образцов древесины каждого сооружения скоррелированы между собой, и построены «плавающие» хронологии путем усреднения ширины годичного кольца по календарным годам. Для перекрестного датирования и проверки полученных данных использовались программы TSAP и COFECHA. Программа COFECHA использовалась также для абсолютного датирования индивидуальных хронологий археологических образцов. В качестве мастер-хронологий использовались как хронологии, полученные по живым видам хвойных, произрастающих в районе проведения раскопок, так и длительная хронология по лиственнице, построенная для Ямальского полуострова (Hantemirov, 1995). Кластерный анализ (метод одиночной связи) использован для оценки сходства и различий полученных хронологий.

Количественные характеристики древесно-кольцевых хронологий, полученных по живым деревьям. Некоторые статистические характеристики полученных хронологий приведены в табл. 1. Длительность полученных хронологий различна и варьирует от 119 до 462 лет. Наиболее длительные хронологии получены по кедру (442 года) и лиственнице (462 года). Лиственничные хронологии являются самыми продолжительными (137^-62, в среднем 317 лет), а еловые хронологии оказались самыми короткими (119-284, в среднем 216 лет). Самые длительные хронологии по всем трем видам были получены в окрестностях Войкарского сора недалеко от места раскопок (хронологии LMY, KVR, ELM). Хронологии из более южных районов по всем трем видам деревьев оказались самыми короткими.

Ширина годичного кольца в полученных рядах варьирует от 0,3 до 1,3 мм, составляя в среднем 0,5-0,6 мм у изученных видов на всей исследованной территории. Некоторые индивидуальные серии у всех трех видов имеют выпавшие кольца. Серии с более узкими кольцами имеют больше выпадений, чем серии с широкими слоями прироста. Наименьшее количество выпадений выявлено у ели (0-0,4%), а наибольшее - у лиственницы (до 3,9%)

Другими важными характеристиками любых древесно-кольцевых хронологий являются стандартное отклонение ширины годичного кольца и коэффициент чувствительности. Стандартное отклонение показывает амплитуду изменчивости годичного прироста. Стандартное отклонение выше 0,2 указывает на неоднородность величин годичного прироста, а именно, измен-

Таблица 1. Количественные характеристики рядов, полученных по живым деревьям

|

Ряд |

Количество моделей |

Длина мастер хронологии |

Продолжительность, период |

Средняя длина серий |

Средняя ширина годичного кольца, мм |

Стандартное отклонение |

Коэффициент чувствительности |

Корреляция между сериями |

Выпадающие кольца, % |

Авторегрессия первого порядка |

|

ebd |

22 |

184 |

1814-1997 |

139 |

0,57 |

0,325 |

0,263 |

0,683 |

0,294 |

20 (2) |

|

ebe |

20 |

119 |

1879-1997 |

102,9 |

0,94 |

0,411 |

0,223 |

0,562 |

0 |

15(4) |

|

elm |

18 |

280 |

1717-1996 |

167,8 |

0,69 |

0,323 |

0,271 |

0,642 |

0 |

14(4) |

|

elp |

28 |

284 |

1713-1996 |

143,3 |

0,58 |

0,31 |

0,268 |

0,527 |

0,424 |

19(9) |

|

kbd |

22 |

292 |

1706-1997 |

243,5 |

0,46 |

0,288 |

0,273 |

0,674 |

0,485 |

21 (1) |

|

К kbe |

18 |

132 |

1866-1997 |

105,8 |

1,32 |

0,575 |

0,207 |

0,551 |

0 |

17(1) |

|

kly |

35 |

327 |

1670-1996 |

262,3 |

0,36 |

0,254 |

0,279 |

0,600 |

0,915 |

27 (8) |

|

kvr |

40 |

442 |

1558-1999 |

262,2 |

0,41 |

0,292 |

0,297 |

0,632 |

0,782 |

28(12) |

|

Ibd |

24 |

305 |

1695-1999 |

247,5 |

0,36 |

0,273 |

0,419 |

0,664 |

2,441 |

12(12) |

|

Ibr |

19 |

137 |

1861-1997 |

125,8 |

0,99 |

0,618 |

0,283 |

0,673 |

0,084 |

18(1) |

|

Imy |

12 |

462 |

1538-1999 |

267,2 |

0,39 |

0,273 |

0,424 |

0,667 |

1,497 |

9(3) |

|

Ipr |

19 |

280 |

1718-1997 |

143 |

1,01 |

0,471 |

0,302 |

0,696 |

0,074 |

16(3) |

|

Ipt |

23 |

447 |

1553-1999 |

300,3 |

0,3 |

0,218 |

0,443 |

0,612 |

3,924 |

13 (12) |

|

Ivs |

19 |

275 |

1725-1999 |

224,1 |

0,51 |

0,341 |

0,360 |

0,621 |

3,006 |

13(6) |

КСИА, вып. 220

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 220. 2006 г. чивость ширины годичного кольца во всей выборке составляет больше, чем 20% (Ваганов, Шиятов, Мазепа, 1996). Полученные значения стандартного отклонения по всем рядам оказались выше 0,2, составив в среднем по каждому виду 0,35. Однако стандартное отклонение, полученное по хронологиям Войкарского сора, оказалось одним из самых низких (0,2-0,3).

Коэффициент чувствительности оценивает величину межгодичной изменчивости прироста. Считается, что если этот коэффициент выше 0,2, то ряд характеризуется хорошей чувствительностью к факторам окружающей среды, лимитирующими годичный прирост (Шиятов, 1986). Наиболее высокие коэффициенты чувствительности получены по хронологиям лиственницы (0,30-0,44), а самые низкие - по ели (0,22-0,26). Несмотря на средние показатели стандартного отклонения, полученные по видам деревьев, произрастающих на Войкарском соре, коэффициенты чувствительности этих хронологий оказались самыми высокими, по сравнению с другими хронологиями.

Порядок авторегрессии указывает на влияние условий предыдущих лет на образование годичных колец. Чем выше эта величина, тем большее количество предшествующих лет влияет на прирост деревьев. Расчет порядков авторегрессионной модели показал, что формирование слоев прироста происходит под влиянием условий текущего года. Особенно это характерно для рядов, полученных по ели. Единичные модели характеризуются порядком авторегрессии больше 1. Количество моделей, имеющих порядок авторегрессии больше 1 приведены в таблице в скобках. Хронологии, полученные по лиственнице и кедру, содержат несколько рядов с более высокими порядками авторегрессии (до 3-4 у лиственницы). Таких рядов существенно больше, чем у ели.

Количественные характеристики древесно-кольцевых хронологий, полученных по археологической древесине. На основе собранных с разных построек образцов были построены три «плавающие» хронологии, соответственно названные «частокол», «постройка 4» и «забор». Анатомический анализ строения древесины (форма трахеид, соотношение и переход между ранней и поздней древесиной) показал, что для «частокола» использовались ель и лиственница. Наличие в последнем периферическом кольце небольшого количества клеток ранней древесины и отсутствие у всех образцов клеток поздней древесины указывает на то, что у всех образцов сохранилось подкоровое кольцо, а деревья были срублены в летний период, когда формировались клетки ранней древесины, а клетки поздней древесины еще не образовались. Большинство кольев «частокола» изготовлено из ели. Только один образец древесины принадлежал лиственнице. Для построения «плавающей» хронологии использовались только образцы ели. Лиственничный образец был датирован отдельно по уже построенной еловой хронологии. Количество годичных колец в образцах составило в среднем около 100. Периферическое кольцо всех образцов «постройки 4» имеет хорошо сформированные клетки поздней древесины. Следовательно, для этого сооружения использовалась древесина лиственницы, заготовленная в осенне-весенний период, когда дерево находилось в покое. Последнее годичное кольцо всех этих образцов сформировано в один год, согласно результатам пере- крестной датировки. Количество годичных колец в образцах постройки 4 варьирует от 91 до 94. «Забор» построен полностью из стволов ели, собранной в разные сезоны года. Большая часть образцов имеет в периферическом кольце только клетки ранней древесины, причем количество рядов клеток достаточно велико, а поздние трахеиды отсутствуют. Но у некоторых образцов было выявлено полностью сформированное последнее годичное кольцо. Отсюда можно заключить, что большая часть стволов была срублена в летний период, в конце июня - в начале июля. Для постройки «забора» использовались старые деревья возрастом в среднем по 150 лет. Часть из них были достаточно старыми, у образцов насчитывалось до 200 колец, а часть деревьев были молодыми - и количество слоев прироста у них не превышало 100 шт.

Ширина годичного кольца у образцов ели («частокол» и «забор») составляет в среднем 0,3-0,5 мм, а у лиственницы (постройка 4) до 0,7 мм. Наибольшая величина изменчивости годичного прироста оказалась у лиственницы, она составила 0,35 (табл. 2).

Индивидуальные древесно-кольцевые хронологии, построенные по каждой постройке в отдельности, уверенно датируются относительно друг друга. Они характеризуются средними значениями коэффициента чувствительности, который изменяется в пределах от 0,19 до 0,326. Усредненные значения коэффициента чувствительности, полученные по обобщенным «плавающим» хронологиям, приведены в таблице 2. Коэффициент корреляции между индивидуальными сериями составил 0,5-0,6. Все индивидуальные хронологии характеризуются коэффициентами авторегрессии первого порядка.

Длина полученных «плавающих» хронологий оказалась различной и колебалась от 94 до 240 лет. Анализ построенных обобщенных хронологий показал, что у каждого сооружения календарный год рубки деревьев для его строительства оказался одним и тем же. Известно, что если последний год индивидуальных хронологий археологических образцов является одним и тем же, то этот год является годом рубки, а последнее годичное кольцо в образцах будет подкоровое (Черных, 1996).

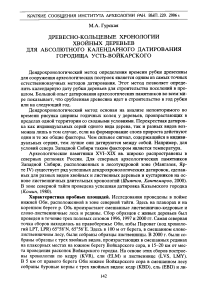

Кластерный анализ статистических данных по ширине годичного кольца обобщенных хронологий живых деревьев и археологических образцов объединил в одну группу образцы с деревьев, произрастающих на Войкар-ском соре, на правом берегу Оби на этой же широте (избы Пароват), и археологическую древесину. В другой группе оказались хронологии по деревьям, произрастающим вдоль русла р. Обь и находящимся южнее Вой-карского сора. Следовательно, для сооружений археологического памятника использовалась местная древесина, собранная по берегам реки Оби и Войкарского сора. Интересно отметить близость кластеров «плавающих» хронологий по археологической древесине с самыми южными хронологиями по кедру (KLY) и ели (ELP) (рис. 1).

При помощи программы COFECHA установлены возможные интервалы датировки индивидуальных серий археологической древесины с хронологиями, построенными по живым деревьям. Оказалось, далеко не все хронологии, полученные по живым деревьям, имеют необходимую длину. Большин-

Таблица 2. Количественные характеристики рядов, полученных по постройкам памятника Войкарский городок

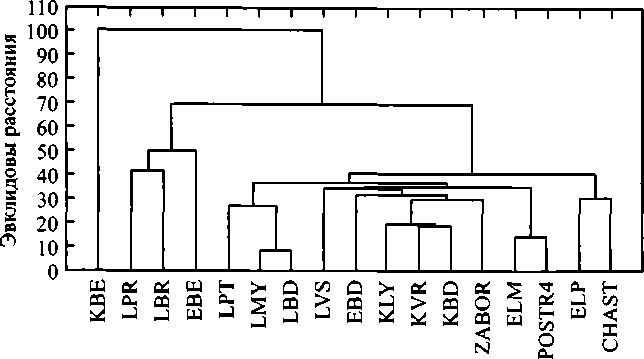

Наибольшие коэффициенты корреляции у разных сооружений были получены в разные периоды. Для индивидуальных еловых серий частокола этот период составил 1529-1678, а для лиственничной серии - 1607-1682. Древесина для «постройки 4» оказалась заготовленной еще раньше в осенне-зимний период 1596-1597 гг. Хронологии по сооружению «забор» не имели высоких коэффициентов синхронности и корреляции с хронологиями, построенными по живым деревьям. По ямальской шкале был установлен интервал 1174—1412 гг., когда сходство графиков изменчивости ширины годичного кольца было максимальным.

После определения временных интервалов жизни деревьев с помощью программы COFECHA, проведено глазомерное сопоставление ин ди в ид уальных серий каждого образца с мастер-хронологией. Результаты такого пере-

Рис. 1. Сходство хронологий по живым деревьям и археологической древесины на основе их статистических характеристик

Рис. 2. Дендрохронологическая датировка древесины ели и лиственницы из археологического поселения Войкарский городок

LMY - войкарская мастер-хронология по лиственнице, ширина годичного кольца; LY1 - ямальская мастер-хронология, индексы прироста крестного датирования для некоторых образцов представлены на рисунке 2, а общее описание изученных образцов частокола, постройки 4 и забора приведено в таблице 3.

По имею щим ся длительным хронологиям самые высокие коэффициенты корреляции и синхронности оказались у хронологии по кедру (KVR). Коэффициент корреляции изменялся от 0,45 до 0,52, а синхронность соста-

Войкарский городок был документально зафиксирован в середине XVI в. Однако дендрохронологические исследования показывают, что люди жили здесь раньше, в начале XV в. Археологическая древесина Войкарско-го городка позволяет продлить хронологии по разным видам хвойных деревьев в глубь веков, в те периоды, когда современные живые деревья не росли. Особенно перспективным является получение длительной шкалы по ели, произрастающей в этом районе. Ель в исследуемом районе живет в среднем 250-300 лет. Образцы древесины из раскопа Войкарского городка дают возможность продлить хронологию по ели до начала ХП1 в. В дальнейшем полученные шкалы можно будет использовать для дендроклиматиче-ских и дендроэкологических исследований.

Автор благодарит за помощь в сборе образцов и за обсуждение результатов с.н.с. ИЭРиЖ УрО РАН к.б.н. Л.И. Агафонова, а также членов Ямальской археологической экспедиции.

Список литературы Древесно-кольцевые хронологии хвойных деревьев для абсолютного календарного датирования городища Усть-Войкарского

- Брусницына А.Г., 2003. Городище Усть-Войкарское. Начало изучения//Угры: Мат. VI Сибирского симпозиума "Культурное наследие народов Западной Сибири" (9-11 декабря 2003 г., г. Тобольск). Тобольск.

- Ваганов Е.А., Шиятов С.Г., Мазепа В.С., 1996. Дендроклиматические исследования в Урало-Сибирской Субарктике. Новосибирск.

- Комин Г.Е., 1980. Дендрохронология Казымского городка. Историко-архитектурный музей под открытым небом: принципы и методика организации. Новосибирск.

- Черных Н.Б., 1996. Дендрохронология и археология. М.

- Шиятов С.Г., 1986. Дендрохронология верхней границы леса на Урале. М.

- Шиятов С.Г. Хантемиров Р.М., 2000. Дендрохронологическая датировка древесины кустарников из археологического поселения Ярте IV на полуострове Ямал//Древности Ямала. Екатеринбург; Салехард. Вып. I.

- Hantemirov R.M., 2005. A 2.305 year tree ring reconstruction of mean June-July temperature deviation in the Yamal Peninsula//International Conference on Past, present and Future Climate (Proceedings of the SILMU conference held in Helsinki, Finland, 22-25 August 1995). Ed. by Henkinheimo Pirkko. Publication of the Academy of Finland. Painatuskeskus 6/95.