Древесно-кольцевые хронологии памятников деревянного зодчества Карелии

Автор: Карпухин А. А., Мацковский В. В., Соловьева Л. Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 257, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты оценки степени сходства древесно-кольцевых хронологий архитектурных памятников Карелии. Прослеживается общий тренд его уменьшения по мере увеличения расстояния между объектами. Тем не менее при рассмотрении результатов для каждого конкретного памятника, эта тенденция отмечается далеко не всегда. По-видимому, динамика погодичного прироста древесины каждой хронологии отражает воздействие целой комбинации различных климатических факторов, часть из которых может проявляться только в конкретном местообитании. Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности использования этих хронологий для датирования новых образцов древесины из архитектурных и археологических памятников близлежащей округи.

Дендрохронология, древесно-кольцевые хронологии, русское деревянное зодчество

Короткий адрес: https://sciup.org/143171199

IDR: 143171199

Текст научной статьи Древесно-кольцевые хронологии памятников деревянного зодчества Карелии

-

1) решение проблем хронологии (времени строительства) конкретного памятника или ансамбля;

-

2) воссоздание строительной истории памятника (выявление следов ремонтов и перестроек) с привлечением данных письменных источников;

-

3) построение локальных и региональных дендрохронологических шкал (древесно-кольцевых хронологий), которые могут быть использованы в качестве эталонов для абсолютного перекрестного датирования новых материалов и климатических реконструкций.

Изложенные в публикации Н. Б. Черных итоги изучения древесины архитектурных памятников относятся к первым двум направлениям. Наша же статья отражает результаты, полученные при составлении локальных (отдельных для каждого памятника) древесно-кольцевых хронологий.

Рукописные измерения ширины годичных колец всех изученных ранее образцов из архива лаборатории ИА РАН были переведены в электронный формат (Tucson) принятый Международным банком данных годичных колец (ITRDB – International Tree-Ring Data Bank)2 1 , при помощи программы xls2rwl, находящейся в открытом доступе 2 . Для спилов, измерения которых были проведены по двум радиусам при помощи графического модуля программного пакета TSAPWin Scientific Version 0.59 ( Rinn , 1996), осуществлялась синхронизация радиальных измерений между собой и создание усредненных древесно-кольцевых рядов.

Следующим этапом работы стало составление электронных древесно-кольцевых хронологий для каждого конкретного памятника. При этом из всех выборок были исключены отдельные образцы, имеющие небольшой (менее 100 лет) биологический возраст. Перекрестное относительное датирование рядов прироста отдельных образцов между собой проводилось при помощи программного пакета TSAPWin Scientific с последующей проверкой полученных результатов в программы COFECHA ( Holmes , 1983). В итоговые хронологии нами включались только те образцы, которые при сопоставлении между собой внутри группы демонстрировали удовлетворительные показатели 6 статистических коэффициентов:

-

1) Glk (Gleichlaeufigkeit) – коэффициент сходства или сходных интервалов ( Huber , 1943; Eckstein, Bauch , 1969; Колчин, Битвинскас , 1972);

-

2) CC (Cross Correlation) – коэффициент корреляции Пирсона, оценивающий в данном случае общность возрастного тренда двух древесных стволов;

-

3) TV (T-Value) – стандартная t-статистика, демонстрирующая статистическую значимость коэффициента корреляции в зависимости от длины общего интервала двух серий;

-

4) TVBP (T-value Baillie-Pilcher) – t-статистика после удаления тренда с помощью 5-летнего скользящего среднего и последующим преобразованием значений к их натуральному логарифму ( Baillie, Pilcher , 1973);

-

5) TVH (T-value Hollstein) – t-статистика после удаления тренда с помощью функции wi=log(yi/yi+1) ( Hollstein , 1980);

-

6) CDI (Cross-Dating Index) – индекс перекрестного датирования, являющийся интегральным показателем, рассчитываемым для двух серий ширины годичных колец с учетом длины интервала пересечения на основе нескольких статистических параметров: коэффициента синхронности (Gkl), коэффициента корреляции (СС), t-статистики критерия Стьюдента для сглаженных и не сглаженных серий ( Baillie, Pilcher , 1973).

Применение более жестких возрастных и статистических критериев позволило сформировать относительные древесно-кольцевые хронологии только для 9 из 15 опубликованных ранее Н. Б. Черных памятников русского деревянного зодчества Карелии.

Абсолютное датирование, включавшее в себя как проверку полученных ранее датировок отдельных образцов и их корректировку, так и датирование имеющихся в архиве ранее не датированных рядов погодичного прироста, осуществлялось путем перекрестного сопоставления с использованием указанных выше программных продуктов. Несмотря на то что часть образцов не вошла в эталонные древесно-кольцевые хронологии, полученные для них датировки могут быть учтены при реконструкциях строительной истории архитектурных объектов. Их исключение из эталонных выборок обусловлено индивидуальностью динамики погодичного прироста, вызванной, по нашему мнению, угнетенными условиями роста.

В качестве эталонов при абсолютной датировке были использованы древесно-кольцевые хронологии по сосне, построенные на материалах памятников Архангельской – ц. Вознесения Господня с. Пияла Онежского р-на (11 образцов, 1377–1652 гг., 276 лет); ц. Николая Чудотворца с. Лявля (9 образцов, 1407– 1576 гг., 170 лет) и ансамбль Ненокоцкого погоста (24 образца, 1507–1833 гг., 327 лет) Приморского р-на – и Вологодской (ц. Ильи Пророка на Цыпинском погосте – 11 образцов, 1574–1752 гг., 179 лет; Кирилло-Белозерского монастыря – 56 образцов, 1085–1744 гг., 660 лет) областей ( Черных, Сергеева , 1997; Черных, Карпухин , 2006; Карпухин, Мацковский , 2014). В ходе данной процедуры были получены, подтверждены или скорректированы уже имевшиеся календарные даты отдельных образцов древесины, а 9 эталонных древесно-кольцевых хронологий архитектурных памятников Карелии получили абсолютные календарные привязки. Еще одну хронологию удалось составить по образцам архитектурных памятников г. Кемь – собора Успения Пресвятой Богородицы и часовни Троицы Живоначальной. Образцы древесины были отобраны в виде кернов, обработаны и абсолютно датированы сотрудниками Института географии РАН. Там же в электронном формате были сформированы отдельные по каждому памятнику древесно-кольцевые хронологии ( Мацковский и др. , 2013. С. 56, 57). Эти материалы удалось объединить в одну древесно-кольцевую серию протяженностью в 326 лет (1418–1743 гг.), включающую в себя измерения прироста 14 образцов.

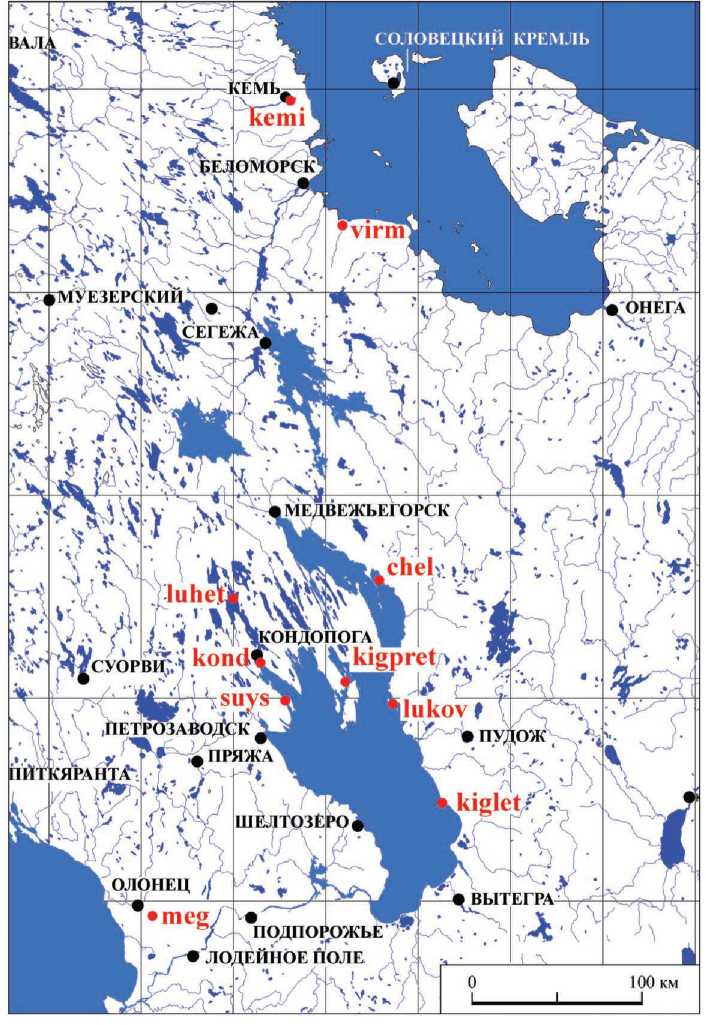

Таким образом, были получены 10 абсолютно датированных эталонных древесно-кольцевых хронологий архитектурных памятников Карелии (рис. 1, табл. 1). Датировки последних годичных колец отдельных включенных в них образцов в основном не сильно отличаются от ранее опубликованных Н. Б. Черных. Исключение составили материалы двух архитектурных памятников – ц. Ильи Пророка (о-в Лукостров) и ц. Воскрешения Лазаря Муромского монастыря.

Рис. 1. Местоположение архитектурных памятников, обеспеченных древесно-кольцевыми хронологиями (здесь и далее названия хронологий даны в соответствии с табл. 1)

Таблица 1. Древесно-кольцевые хронологии архитектурных памятников Карелии

|

© Он © t© On © <5 |

q © ы o < e ^ Щ |

Pt © О е в |

3 § q У и <: е « к |

О 0 В |

О е в |

о е в |

Pt О 0 В |

3 < в |

3 X 3 S в Bi |

3 Pt о 0 В |

|

5 зЗ 55 В |

зв в |

зв 8 3 в о |

в в у о в S |

>3 о

|

в у и |

Pt в |

« в |

>3 х Pt о р 1 |

>в 3 X S |

зВ 3 х о 3 в S |

|

H 5 В >s 3 в s 3 у 55 В |

5S я s S ™ “ u s 5 8 5 О 3 5 О £ 5 =§g о Й |

Pt © 3 |

м о О ’3 3 в ч |

в В |

в в |

Pt се S О ч |

в о Pt S $ м о |

о о в >5 |

в |

се о о 3 в S |

|

зЗ s a c- s ^ X в Q. <5 |

о 5 о s и в о Pt о в а |

Св Pt й в в св Pt О 3 |

в Св а К 3 |

И « g § 5 ° eg™ ° а в щ и а я £ |

к в се а В 3 |

се Pt Pt В в 3 В 3 |

Pt н о S Pt н В § s О у X ^ & в |

з| 3 Й ^ ю з ° Pt В |

§ § 5 § 3 Ot о я ^ W § S О ° ° о 1 8 в ° 3 ™ Я & 3 К |

О 8 3 Pt 3 к 5 в о в в ^ 3 |

|

M ° |

m |

ОО |

Г-1 |

ГЧ |

^ |

Г-1 |

||||

|

A © з О © On В |

ОО |

2 |

ОО |

со |

о |

5 |

о |

S |

о |

|

|

к 55 3 « з H 5 |

2 |

2 |

2 |

2 |

со |

§ |

m |

2 |

2 |

|

|

s В « « и И |

о |

5 |

2 |

2 |

2 |

о |

ОО |

S |

||

|

о « S s « 5 © и 3 g 5 g & 5 © 4 § a |

"оо |

00 © 3 |

1 |

а |

q Pt 00 3 |

5 |

у о |

Для первого ранее констатировалось наличие серии дендродат последней четверти XVII в. ( Черных , 2001. С. 120). Новая попытка абсолютного датирования пяти образцов, отобранных для эталонной древесно-кольцевой хронологии ц. Ильи по материалам ц. Спаса Преображения Кижского и ансамбля Ненокоц-кого погостов, позволяет достаточно уверенно говорить о том, что даты последних сохранившихся годичных колец бревен относятся к 1660-м гг.

Сложность датирования церкви Воскрешения Лазаря, для которой ранее приводились дендродаты середины 60-х гг. XV в. (Там же), заключается в том, что в нашем распоряжении практически отсутствуют имеющие твердые календарные даты дендроэталоны архитектурных памятников столь раннего времени. Результаты перекрестного датирования пяти включенных в древесно-кольцевую хронологию данного памятника образцов, выполненного по дендрохронологическим материалам Кирилло-Белозерского монастыря на хронологическом отрезке 1085–1744 гг. ( Карпухин, Мацковский , 2014. С. 79), позволяют датировать последние сохранившиеся годичные кольца 1521 г.

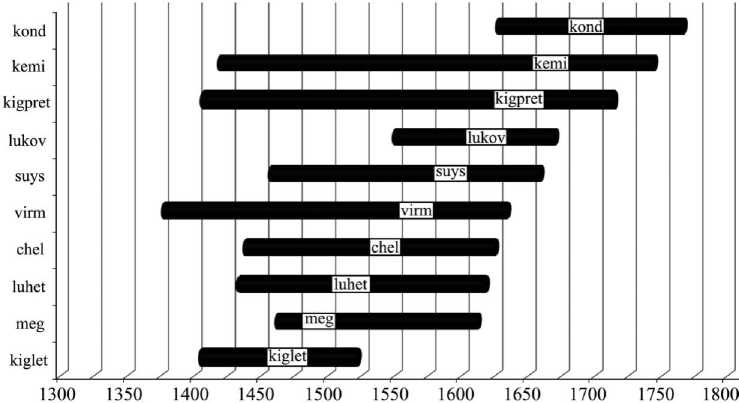

Полученные эталонные абсолютно датированные древесно-кольцевые хронологии имеют общую протяженность в 390 лет (1376–1765 гг.), однако неравномерно распределены на этом хронологическом отрезке (рис. 2). Они могут рассматриваться как локальные дендрохронологические шкалы, отражающие специфику динамики погодичного прироста древесины конкретных географически узко локализуемых местообитаний.

С методической точки зрения крайне важным представляется вопрос о возможности их использования в качестве эталонов для абсолютного датирования образцов древесины из других архитектурных или же археологических памятников. Данный географический регион является зоной экологического оптимума

Рис. 2. Эталонные древесно-кольцевые хронологии архитектурных памятников Карелии для древесных растений хвойных пород, где погодичный прирост определяется целой комбинацией различных климатических факторов, часть из которых может проявляться только в конкретном местообитании. При отсутствии одного ярко выраженного лимитирующего фактора роста довольно любопытной представляется оценка степени сходства полученных древесно-кольцевых хронологий между собой. Высокие показатели сходства могут свидетельствовать об универсальности полученных древесно-кольцевых хронологий и возможности их использования в качестве эталонов при абсолютном датировании новых образцов древесины, произраставшей на всей территории Карелии. Низкая же степень сходства будет указывать на индивидуальность динамики погодичного прироста конкретных местообитаний и возможность использования этих хронологий для датирования новых материалов только из близлежащей округи.

Эталонные 10 древесно-кольцевых хронологий архитектурных памятников представляли собой отдельные файлы в формате Tucson, содержащие серии рядов нескольких осредненных для каждого отдельного древесного ствола измерений ширины годичных колец. Для проведения их сопоставления между собой каждая из них была преобразована в усредненный временной ряд. В дальнейшем в программе TSAPWin Scientific проводился расчет указанных выше статистических коэффициентов для каждой возможной пары этих рядов. Для получения более значимых статистических результатов в дальнейшем при сопоставлении мы не учитывали ряды, которые имели взаимное перекрытие менее 100 лет. В итоге таких сопоставлений оказалось всего 28.

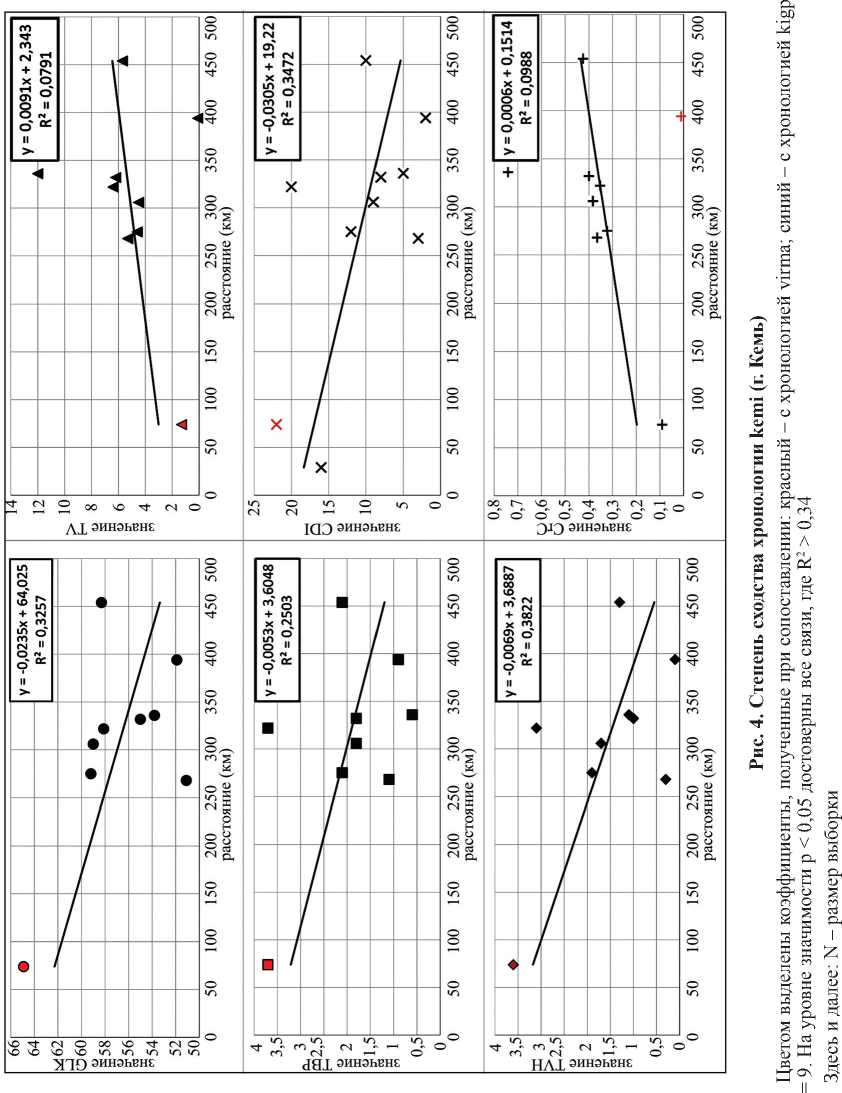

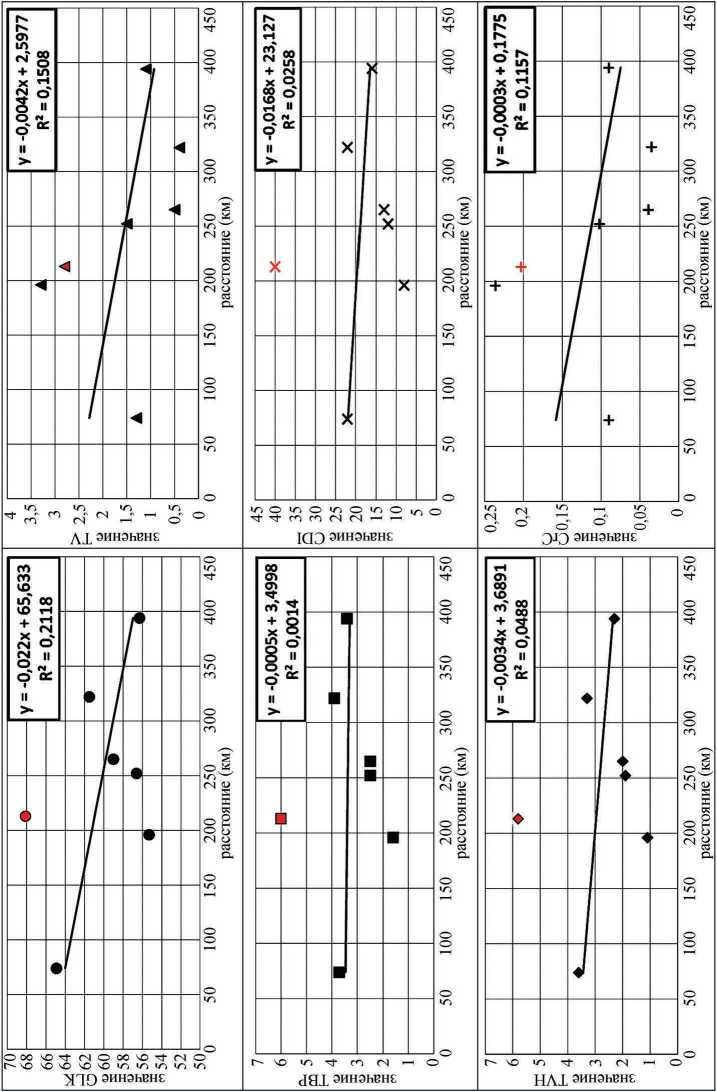

Общая оценка степени сходства хронологий, проведенная по шести статистическим коэффициентам в зависимости от расстояния между архитектурными памятниками, показала, что в целом с увеличением расстояния степень сходства уменьшается (рис. 3). При размере выборки N = 28 на уровне значимости p < 0.05 (> 95%) достоверны все связи, где R 2 > 0,13 ( Зайцев , 1990). Значения R 2 ниже уровня значимости 95 % демонстрируют результаты оценки по коэффициентам CrC и TV. Вероятно, это связано с тем, что данные коэффициенты в значительной степени учитывают возрастной тренд (уменьшение ширины пого-дичного прироста с увеличением биологического возраста древесных стволов), и оцениваемые нами ряды являются усредненными, а не индексированными, исключающими проявления этого тренда.

Выявление круга наиболее близких хронологий для каждого конкретного памятника осуществлялось на тех же принципах оценки статистических коэффициентов. Три архитектурных памятника – ц. Успения г. Кондопога, ц. Воскрешения Лазаря Муромского монастыря, ц. Ильи Пророка о-ва Лукостров не были проанализированы, поскольку абсолютные датировки или хронологическая протяженность составленных по ним древесно-кольцевых хронологий не позволяли сопоставить их с более чем 1–2 другими хронологиями с взаимным перекрытием 100 и более лет. Для остальных древесно-кольцевых хронологий данная процедура была проведена.

Материалы двух хронологий архитектурных памятников побережья Онежской губы Белого моря – г. Кемь и с. Вирма (kemi и virma) демонстрируют высокую степень сходства между собой. При этом, если хронология kemi (рис. 4) имеет наибольшую степень сходства с древесно-кольцевой последовательностью

|

СП + г. оо с О м о ОС |

О О К) о о о о »П СП о СП s О о |

(N СП х £ о 2 и О ^ |

г |

о о *П о ш о о о СП о о> сп^ о 2 |

:s О ? о и |

+ |

О о К) о ш Tj- о о ^г о ш СП о сп^ ° 2 |

|||||||||||||||||||||||||||

|

X |

X |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

и |

/ - |

х> |

X X |

X |

* |

* |

♦ |

|||||||||||||||||||||||||||

|

' X X |

X |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

N |

Ng. о *П о о о ш о |

X |

X |

N В ^1 о «п о о о ш о |

+ |

N S о! ° у а о ш о о о ш |

||||||||||||||||||||||||||||

|

N N |

X |

X |

X |

< |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

X |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

N |

X |

X |

/х |

X X |

X |

♦ |

* |

* |

||||||||||||||||||||||||||

|

* |

т |

X |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

•ПОП О ю с О1 Ш — ^ Д1 ЭИНЭЬЕНЕ |

Ш о 1П О «Н О in О с ЮЭ ЭИНЭЫЗНЕ |

00^ 40 ТГ CN о CN тг ч o' о" о" o' о о" с Э^Э ЭИНЭЬЕНЕ 1 |

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

00 §- |

о 1П о К) хГ о о о *П СП о "1 N В О о о in о о о |

8 ~ о = |

о ш о 1Г) ^ о о о СП о о СП 2 о S ^ S о in о о о 1Г) |

со + |

о Ш) о ^ о о о о о^ СП 5 о 2 N » о in О о о ш |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

1 |

о' |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

• |

• |

■ |

♦ |

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

• |

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

' ■ |

< |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

• |

4 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

• |

• |

• |

■ |

■ |

■■ |

» |

♦ |

|||||||||||||||||||||||||||

|

о |

■ |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

О 0 |

О Ч£ D Ч |

Ч Я |

Г С D Ч£ 1£ |

с D V )Э1 |

D О D V Ш? |

0 м НЕ |

D т НЕ |

Г С |

С V |

о |

< |

Е |

11 |

шн |

эы |

31 |

ч IE |

с |

о н |

Л1 |

ЭР |

нэ |

11 |

ЗНЕ |

- |

|||||||||

Рис. 3. Степень сходства хронологий по шести статистическим коэффициентам в зависимости от расстояния между архитектурными памятниками Здесь и далее: GLK – сумма равных наклонных интервалов (по: Eckstein, Bauch , 1969); TV – t-критерий Стьюдента; TVBP – t-критерий Бейли – Пильчера (по: Baillie, Pilcher , 1973); TVH – t-критерий после удаления тренда (по: Hollstein , 1980); CDI – индекс перекрестного датирования

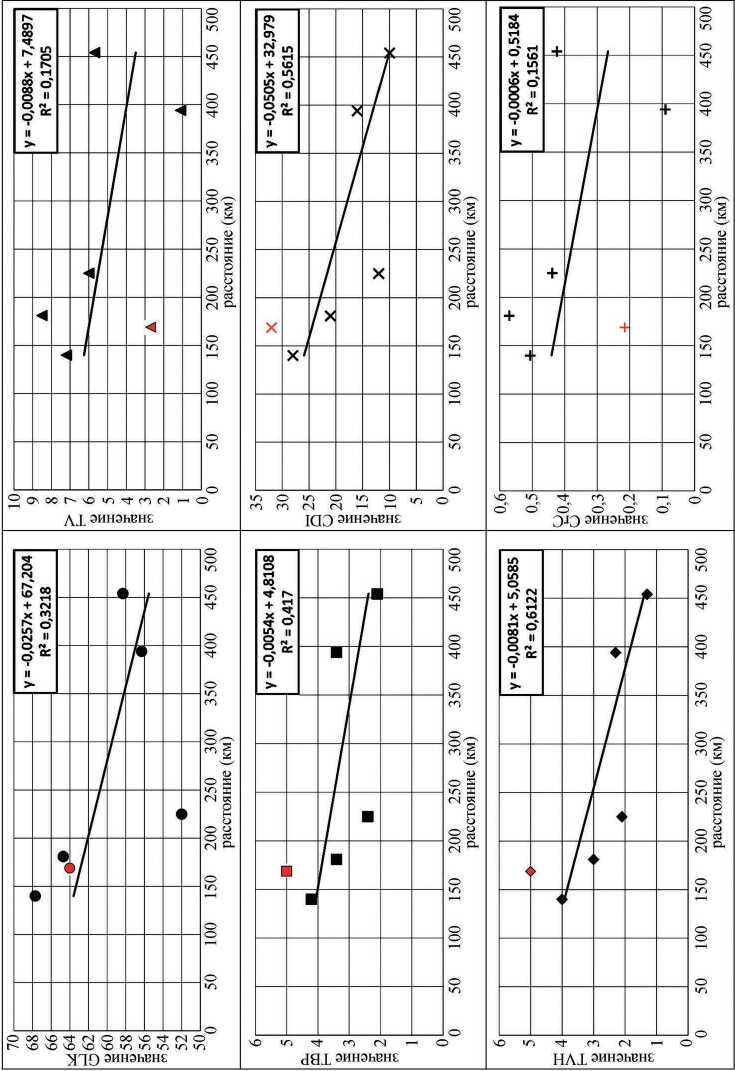

Рис. 5. Степень сходства хронологии virma (с. Вирма)

Цветом выделены коэффициенты, полученные при сопоставлении: красный – с хронологией luhet; синий – с хронологией kemi. N = 7. На уровне значимости p < 0,05 достоверны все связи, где R 2 > 0,45

Рис. 6. Степень сходства хронологии meg (д. Мегрега)

Цветом выделены коэффициенты, полученные при сопоставлении: красный – с хронологией kigpret; синий – с хронологией suys. N = 6. На уровне значимости p < 0,05 достоверны все связи, где R 2 > 0,53

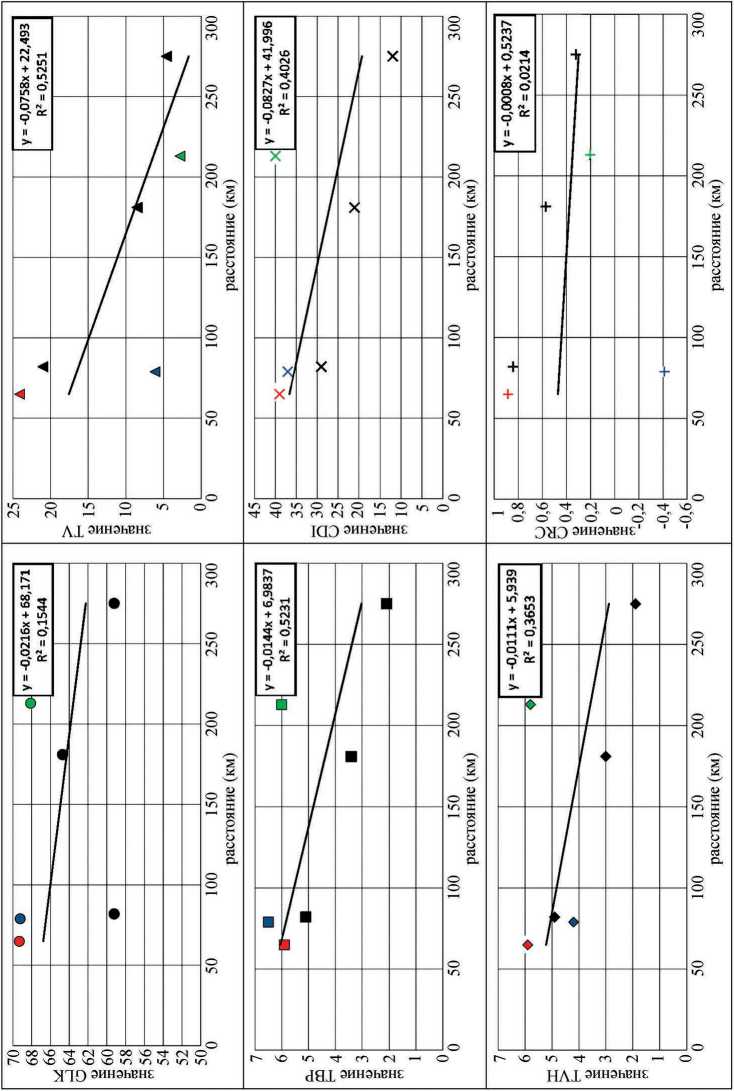

Рис. 7. Степень сходства хронологии luhet (д. Лычный Остров)

Цветом выделены коэффициенты, полученные при сопоставлении с хронологиями suys (красным), kigpret (синим) и virm (зеленым). N = 6. На уровне значимости p < 0,05 достоверны все связи, где R 2 > 0,53

virma и чуть менее высокую с материалами ц. Спаса Преображения Кижского погоста (kigpret), то хронология с. Вирма характеризуется наибольшим сходством с материалами ц. Петра и Павла на Лычном о-ве (luhet) и несколько меньшим с хронологией из Кеми (рис. 5).

Единственная из всех относящаяся к бассейну Ладожского озера древеснокольцевая хронология ц. Флора и Лавра д. Мегрега (meg), наиболее схожа с материалами Кижского погоста и несколько менее с хронологией ц. Ильи Пророка д. Суйсарь (рис. 6).

Результаты общего анализа степени сходства между собой остальных четырех хронологий архитектурных памятников, располагающихся на побережье Онежского озера – ц. Спаса Преображения Кижского погоста (kigpret), ц. Ильи Пророка д. Суйсарь (suys), ц. Богоявления с. Чёлмужи (chel) и Петропавловской церкви д. Лычный Остров (luhet), позволяют говорить о том, что наибольшей универсальностью среди них обладают материалы ц. Петра и Павла (рис. 7). Иными словами, древесно-кольцевые хронологии трех первых демонстрируют наибольшую степень сходства с хронологией Лычного Острова.

Резюмируя результаты оценки сходства древесно-кольцевых хронологий архитектурных памятников, по-видимому, можно говорить об общем тренде его уменьшения по мере увеличения расстояния между объектами. Тем не менее при рассмотрении результатов такой оценки для каждого конкретного памятника эта тенденция прослеживается далеко не всегда. Вероятно, это связано с различными локальными особенностями конкретных мест произрастания древесины, использованной при строительстве, и свидетельствует о целесообразности применения этих хронологий для датирования новых материалов только из близлежащей округи.

Список литературы Древесно-кольцевые хронологии памятников деревянного зодчества Карелии

- Зайцев Г. Н., 1990. Математика в экспериментальной ботанике. М.: Наука. 295с.

- Карпухин А. А., Мацковский В. В., 2014. Абсолютная генеРАлизированная дендрохронологическая шкала бассейнов рек Шексна и Сухона (1085-2009 гг.) // РА. № 2. С. 76-87.

- Колчин Б. А., Битвинскас Т. Т., 1972. Современные проблемы дендрохронологии // Проблемы абсолютного датирования в археологии. М.: Наука. С. 81-92.

- Колчин Б. А., Черных Н. Б., 1977. Денрохронология Восточной Европы. М.: Наука. 128 с.

- Мацковский В. В., Соломина О. Н., Бушуева И. С., 2013 Дендрохронология Соловецких островов // Соловецкий сборник. Вып. 9. Архангельск. С. 41-58.

- Черных Н. Б., 2001. Дендрохронология архитектурных памятников Карелии // КСИА. Вып. 211. С. 113-120.

- Черных Н. Б., Карпухин А. А., 2006. Некоторые результаты дендрохронологического изучения древесины церкви Ильи Пророка в Цыпинском погосте (Вологодская обл., Кирилловский р-н) // КСИА. Вып 220. С. 127-134.

- Черных Н. Б., Сергеева Н. Ф., 1997. Дендрохронология архитектурных памятников на севере России (бассейн Северной Двины и Онеги) // РА. № 1. С. 109-125.

- Baillie M. G. L., Pilcher J. R., 1973. A simple cross-dating program for tree-ring research // Tree-Ring Bulletin. Vol. 33. Tucson: University of Arizona. P. 7-14.

- Eckstein, D., Bauch, J., 1969. Beitrag zur Rationalisierung eines dendrochronologischen Verfahrens und zur Analyse seiner Aussagesicherheit // Forstwissenschaftliches Centralblatt. Bd. 88, H. 1. Hamburg. S. 230-250.

- Hollstein E., 1980. Mitteleuropäische Eichenchronologie. Mainz: Philipp von Zabern. 273 S.

- Holmes R. L., 1983. Computer-assisted quality control in tree-ring dating and measurement // Tree-Ring Bulletin. Vol. 43. Tucson: University of Arizona. P. 69-78.

- Huber B., 1943. Über die Sicherheit jahrringchronologischer Datierung // Holz als Roh und Werkstoff. Jg. 6. Nr. 10-12. S. 263-268.

- Rinn F., 1996. TSAP, V3.5. Computer program for tree-ring analysis and presentation. Heidelberg: Frank Rinn Distribution. 264 p.