Древнекаменный век Европы: восточно-европейское время раннего этапа верхнего палеолита (реконструкция календарных систем севера европейской России)

Автор: Ларичев В.Е., Павлов П.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521506

IDR: 14521506

Текст статьи Древнекаменный век Европы: восточно-европейское время раннего этапа верхнего палеолита (реконструкция календарных систем севера европейской России)

Отсутствие интереса к внешне простым, но по содержательности емким изделиям «художественного творчества», как и апатичное нежелание искусствоведов Европы погружаться в отыскание смысла «орнаментального» вида «записей», объяснимо:

-

1 – сложностью овладения гуманитарием, привычным к «либеральным размышлениям», астроархеологическими методами изучения источников. Ведь применение их на практике невозможно без познаний в области точных наук, где априори неприемлемы вольные суждения по фундаментальной важности вопросам;

-

2 – просчетом следования нелучшей традиции палеолитоведения ХІХ в. низко оценивать умственный статус палеолитического охотника – приписывать ему примитивность мышления и, соответственно, заземленность жизненных устремлений (ограничение деятельности его очевидным – добычей пропитания ради выживания в жестких условиях природной среды ледникового времени);

-

3 – низким качеством иллюстративных копий «орнаментированных изделий» в каталожного типа изданиях по искусству Восточной Европы, отражающих лишь «общее впечатление» от взгляда на них. Недостоверность документации (лишенность ее скрупулезности детализации) обрекает археолога-искусствоведа на сизифов труд, в случае если он вознамерится

Рис. 1. Мамонтова курья. Стратиграфический разрез и датировка отложений (в тысячах лет). Позиционирование культурного горизонта и главных находок в нем – бивня с числовыми «записями» и бифаса (по: [Svend^^en, Pavlov, 2005]).

вдруг следовать при интерпретациях методическим установкам астроархеологии, палеоастрономии и палеокалендаристики.

Как свидетельствует опыт, наилучшие результаты интерпретаций достигаются при изучении объекта искусства в подлиннике, de visu. Этому опыту и последуем далее.

Источник: бивень мамонта с насечками со стоянки Мамонтова курья. Историко-культурный контекст памятника и его датировка. Из списка подходящих для семантических реконструкций объектов искусства Восточной Европы изберем бивень со строчками насечек, обнаруженный in situ на стоянке Мамонтова курья (республика Коми, бассейн р. Печоры, южный берег средней части р. Усы; район, близкий западным предгорьям Полярного Урала; подробности см. Svend^^en J.І., Pavlov P., 2005). Эта редкостной удачи находка вызывает исключительный интерес. Она представляет собой превосходный образец «символического письма» раннего этапа верхнего палеолита , намного превосходящего по древности знаковые «записи» на объектах искусства из погребений Сунгири.

Радиокарбоновая датировка бивня с насечками. Презентация знакового «текста» и подразделение его на отдельные «записи». Числовые константы каждой из них. Общее количество знаков в «тексте»

Традиционная оценка значимости их. Первая радиокарбоновая датировка бивня была получена в Тронгеймской радиоуглеродной лаборатории (Норвегия): 36 630 ± 1 31 0 / 1 1 30 л . н. (T–11403). Позже датиро в ан и е тог о же объекта осуществили в университетской лаборатории г. Упсала (Швеция) с использованием технологии AMS – 34 655 ± 570 л. н. (TUA–3 5 24), что близко дате обломка другого бивня, полученной радиокарбоновой лабораторией Санкт-Петербургского университета – 34 920 ± 1 040 л. н. (LU–3994). Микроскопический анализ позволил установить, что насечки на поверхности бивня делались вскоре после смерти животного, когда костная ткань еще сохраняла свежесть.

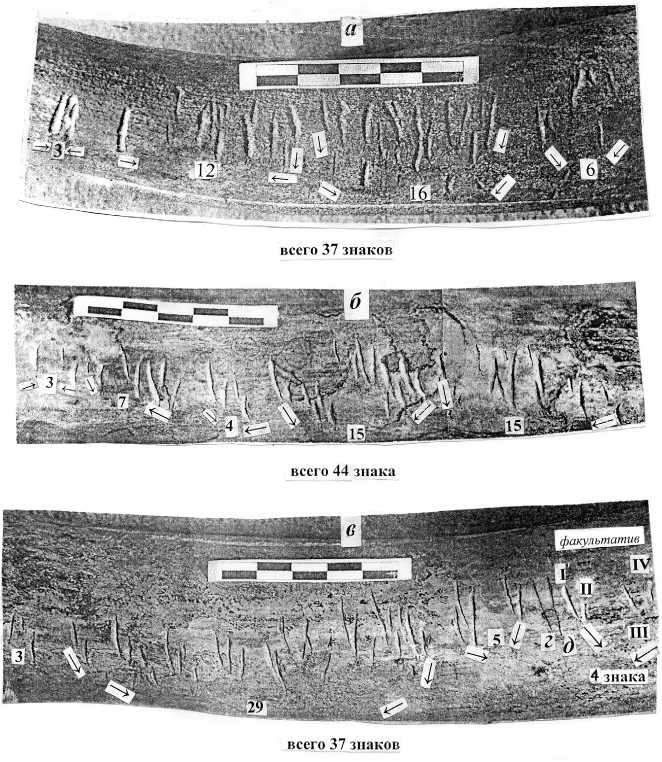

Значительная часть бивня испещрена насечками – линейными, прямыми или слегка наклонными, а также, редко, фигурными и серповидными. Три строчки насечек размещаются в пространстве от боковой поверхности приостренного конца бивня и далее вправо – в зоне среднего отдела его. Подсчет количества насечек оказался процедурой весьма трудной. После многократного повтора ее, проверок и уточнений был избран следующий вариант: (рис. 2, а, б, в^^ : в строчке на боковой поверхности приостренного конца наличествуют 37 насечек, во второй и третьей строчках среднего отдела, соответственно, 44 и 37. К правому концу последней строчки примыкают две очень тонкие и длинные параллельные линии г и д , которые отделяют от нее 4 насечки (см. на рис. 2, в І–ІV).

В публикациях, посвященных «орнаментированному бивню», ряды насечек оцениваются традиционно – как «упорядоченный», с регулярным повтором ритма «узор», заключающий в себе «художественный или символический смысл». Представим альтернативное понимание слова «узоры», используя для раскрытия его методы астроархеологического анализа .

Тестирование числового контекста знаковых «записей». Проведем тестирование на предмет кратности и продолжительности в сутках синодическому (смещение относительно Солнца) и сидерическому (смещение на фоне звезд) оборотам Луны. 37, число знаков в двух «записях», первой и третьей (без учета знаков І–ІV), в полной ме р е соотв е тствует такому критерию:

37 сут. : 29,5306 сут. = 1,2529 ≈ 1¼ син . месяца;

37 сут. : 27,32 сут. = 1,3543 ≈ 1⅓ сид . месяца.

44, число знаков в средней строке, кратно лишь синодическому обороту ночного светила:

44 сут. : 29,5306 сут. = 1,4899 ≈ 1½ син . мес.

Общее количество знаков в «тексте» –

37 + 44 + 37 = 118, есть высоко календарно-астрономически значимое число, ибо оно представляет длительность каждого из трех т. н. «сезонов» лунного года древних календаристов, т.е. четырехмесячный цикл:

Рис. 2. Знаковые «записи» на бивне мамонта:

а – 37 знаков (3 + 12 + 16 + 6); б – 44 знака (3 + 7 + 4 + 15 + 15); в – 37 (3 + 29 + 5) + 4 факультативных знака.

118 сут. : 29,5306 сут. = 3,9958 ≈ 4 син . мес.

Если же 118 дополнить 4 знаками, отделенными тонкими линиями от «записи» 37, то опять-таки получим календарно-астрономически значимое число, но определяющее длительность трети не лунного , а солнечного года –

118 сут. + 4 сут. = 122 сут. ≈ ⅓ солнечного года.

Результаты тестирования позволяют приступить к реконструкции систем счисления времени в сообществе ранних Homo s a piens Приполярья.

Реконструкция систем счисления лунного года . С наибольшей вероятностью, считывание велось без учета четырех знаков, отделенных от третьей строчки 37 двумя длинными резными линиями г и д. Если такой допуск верен, то трехкратный проход по «записям» 37 → 44 → 37 выводил на рубеж окончания лунного года:

(37 + 44 + 37) сут. × 3 = 354 ≈ 354,367 сут.

Реконструкция системы счисления солнечного года. Возможны два варианта: первый – считывание велось с учетом четырех факультативных знаков третьей строчки 37. При таком допуске трехкратный проход по «записям» 37 → 44 → 37 + [4] сут. выводил на рубеж окончания солнечного года:

(37 + 44 +37 + [4]) сут. × 3 = 366 ≈ 365,242 сут.

Этот вариант нерационален потому, что в ходе счисления теряется связь с точным отслеживанием лунного времени (подключение к системе факультативной «записи» [4] определяет это). Полностью снимает такой недостаток второй вариант, когда бульшая часть солнечного года отслеживалась с учетом ритмов лунного времени : после четырехкратного прохода по записям 37 → 44 к счетной системе единожды подключалась «запись» (37 + [4]). Эта операция и выводила на рубеж окончания солнечного года:

[(37 + 44) сут. × 4] + (37 + [4]) сут. = 365 ≈ 365,242 сут.

Реконструкция системы счисления сидерического (звездного) года. Четырехкратный проход по «записям» 37 → 44 (последняя строчка 37 остается вне учета ) с добавлением в конце лишь факультативной «записи» [4] выводил на рубеж окончания сидерического года :

[(37 + 44) сут. × 4] + [4] сут. = 328 ≈ 327,84 сут.

Реконструкция системы счисления цикла беременности женщины. После трехкратного прохода по «записям» 37 → 44 в счетную систему вводилась третья строчка «текста» – «запись» числа 37 + факультатив [4]. Такая последовательность счисления знаков выводила на рубеж окончания цикла беременности женщины, близкого классической (по энциклопедическим справочникам) длительности его (281 сут.):

[(37 + 44)сут. × 3] + 37 сут. = 280 ≈ 281 сут.

Заметим, что число 280 примечательно тем, что оно кратно как синодическому, так и сидерическому оборотам Луны, что связывает новорожденного с Небом и светилами:

280 сут. : 29,5306 сут. = 9, 4816 ≈ 9½ син. мес.;

280 : 27,32 сут. = 10,2489 ≈ 10¼ сид. мес.

Краткие итоги поиска. Реконструктивная часть доклада с рационально простыми вариантами счисления разного вида календарных циклов позволяет подтвердить главное – подсчет знаков в трех «записях» 37 → 44 → 37 + + [4] произведен правильно. Бивень с числовыми «записями» свидетельствует о том, что жрецы раннего этапа верхнего палеолита Приполярья Восточной Европы обладали высокого уровня знаниями в области точных протонаук – арифметики, астрономии и календаристики. В этом отношении они ни в чем существенном не уступали творцам культур той же стадии древнекаменного века Сибири и Западной Европы. Лунные и солнечные потоки времени отслеживались, надо полагать, с целью подстраивания к ним годовой круговерти повседневных дел охотников и собирателей – бытовых, производственных, культово-обрядовых и религиозных.