Древнекаменный век Северной Азии: южносибирское время

Автор: Ларичев В.Е.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XII-1, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521176

IDR: 14521176

Текст статьи Древнекаменный век Северной Азии: южносибирское время

В докладе представлен результат расшифровки числовых знаковых записей на одной из пластин Малой Сыи.

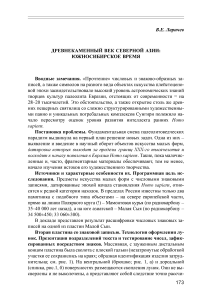

Вторая пластина со знаковой записью. Технология оформления лунок. Презентация подразделений текста и тестирование чисел, зафиксированных посредством знаков. Массивная, с зауженным дистальным концом пластина была сколота с плоской гальки (незатронутые обработкой участки ее сохранились на краях; образная идентификация изделия затруднительна; см. рис. 1). На вентральной (брюшко; рис. 1, а) и дорсальной (спинка, рис.1, б) поверхностях размещаются скопления лунок. Они не высверлены и не выколочены, а представляют собой следствие точно рассчи-

Рис. 1. Вторая пластина Малой Сыи;

а – вентральная поверхность (30 знаков); б – дорсальная поверхность (15 знаков); группировка знаков по единицам и двоицам.

танного, сильного и кратковременного (мгновенного) нажима на поверхность, в результате чего от пластины отскакивал микроотщеп, массивный в центре и бритвенно тонкий по краям. Значительная углубленность каверн в точке нажима подтверждает сказанное. На краях отдельных лунок просматриваются тонкие линейные насечки, сделанные, возможно, до начала операции нажима. Поблизости от скошенного края дистального конца пластины просматриваются несколько округлых фигур, исполненных легким процарапыванием. Не исключено, что это следы предварительных разметок участков, где предполагалось размещение лунок. Поверхности части каверн красновато-коричневые по цвету (надо полагать, следствие преднамеренной окрашенности их охрой ). Точная фиксация контуров лунок затруднительна вследствие изменений очертаний их при разных углах освещения (см. на рис. 1 а и б знаки вопросов около отдельных лунок).

Бóльшее количество лунок размещено на вентральной поверхности – 30 (рис. 1, а). Они образуют четыре отдельных скопления, в каждом из которых наличествуют одиночные каверны, обособленные от других, образующие пары или иные числовые группы (5, 4; см. на рис. 1, а соответствующие цифры). На дорсальной поверхности лунок вполовину меньше – 15 (рис. 1, б). Из них 9, размещенных в центре, образуют плотное скопление, а остальные – одиночные или парные. В группе из 9 лунок выделяются 4 пары и одна одиночная, объединяющая две левые пары каверн. Одна одиночная лунка размещена в значительном отдалении от других – около края дистального конца пластины (надо полагать, - факультативный знак).

Количество лунок на той и другой поверхности и, естественно, общее число их на пластине календарно-астрономически значимо, ибо они кратны синодическому (смещение светила относительно Солнца) обороту Луны:

30 сут.: 29,5306 сут. = 1,0158 ≈ 1 син. мес.;

15 сут.: 29,5306 сут. = 0,5079 ≈ ½ син. мес.;

(30 + 15 сут.): 29,5306 = 1,5238 ≈ 1 ½ син. мес.

Подтверждают такое заключение и примечательные особенности группировок лунок на вентральной поверхности пластины (рис 1 а). Если не учитывать единичные (обособленные) каверны в и г в обеих правых группах, то количество оставшихся составит числа 7 и 8, кратные синодическому обороту Луны (в первом случае – с легкой недостачей, а во втором – с легким превышением):

7 сут.: 29,5306 сут. = 0,2370 ≈ ¼ син. мес.;

8 сут.: 29,5306 сут. = 0,2709 ≈ ¼ син. мес.

Третья, размещенная в зоне проксимального конца, группа составлена из 8 лунок и, следовательно, тоже календарно-астрономически значима. Что касается обособленных лунок в, г, д, е и группы из 3-х лунок у края проксимального конца, то и они заключают в себе календарно-астрономическую информацию – 1 есть базовое число любой счетной системы времени (сутки, единение двух резко отличных половин – дня и ночи), а 2 (или 3) есть знаменательный период в лунном цикле – количество суток новолуния (ненаблюдаемости светила), когда оно совмещается с Солнцем.

Лунки дорсальной поверхности (рис. 1, б) образуют компактную группу лишь в центральной зоне – 9. Это число кратно сидерическому (смещение светила относительно звезд) обороту Луны:

9 сут.: 27,32 сут. = 0,3294 ≈ 1/3 сид. мес.

Остальные лунки представляют знаки обособленные (единицы) или сгруппированные попарно (двоицы).

Как представляется, доказательств календарно-астрономической информационности записей на обеих сторонах пластины приведено достаточно, чтобы приступить к расшифровке всего текста.

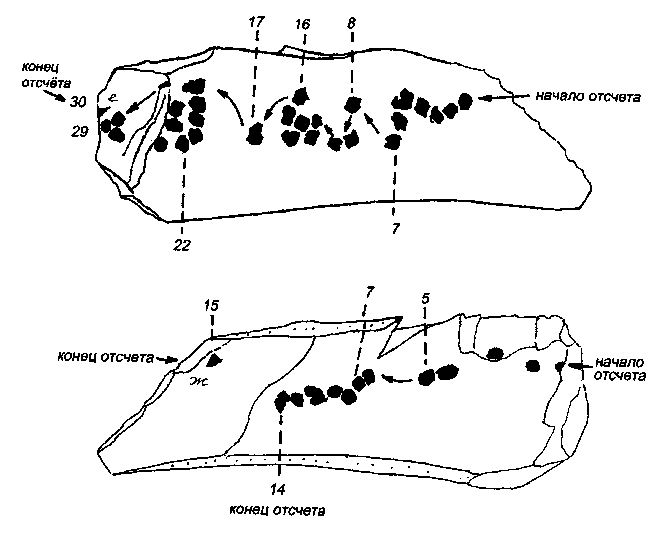

Реконструкция порядка «прочтения» записей. Проигрыш возможных вариантов позволил установить оптимальный (см. рис. 2, а и б): счисление следует начинать с групп лунок вентральной поверхности (а), считывая их справа налево, а затем продолжать его по лункам дорсальной

Рис. 2 . Порядок считывания знаков второй пластины (указано стрелками). Цифры отражают ключевые моменты синодического цикла.

поверхности (б), считывая знаки в том же направлении – справа налево. В таком случае фазовую значимость обретут лунки 7 и 8 ( единичная! ) -временная граница появления в небе первой четверти , если счисление начинать с новолуния ; 16 - третий (и последний) день наблюдения полнолуния ; 17 ( единичный знак! ) - начало ущерба диска после трехдневного периода полнолуний; 22 - появление в небе последней четверти; 29 или 30 - новолуние – завершение синодического цикла. На дорсальной поверхности первая четверть очередного месяца придется на первую пару лунок группы 9 (см. число 7), а полнолуние - или на последнюю пару той же группы (см. число 14), или на единичную лунку 15.

Предложенная реконструкция подтверждает вывод о календарно-астрономической информативности текста и позволяет приступить к восстановлению систем счисления лунного и лунно-солнечного годов.

Реконструкция системы счисления лунного года. Проблема нового-дия. После шестикратного прохода по 44 лункам текста ( исключается факультатив - единичный ( периферийный! ) знак ж дорсальной поверхности; см. рис. 2, б) в установленном порядке, двукратно считывались все 45 лунок, что и выводило на рубеж окончания лунного года:

(44 сут. х 6) + (45 сут. х 2) = 354 ≈ 354,367 сут.

Поскольку любые из пар «месяцев» 44 → 44 или 44 → 45 составляют цикл, близкий продолжительности осени (≈ 89 сут.), то новый год начинался в день осеннего равноденствия. Если, однако, первый сезон определяли «месяцы» 45 → 45, то новогодие приходилось на зимнее солнцестояние (зима длится около 90 сут.). Эти предположения верны лишь при допуске того же, что и теперь, позиционирования на эклиптике соответствующих точек равноденствий и солнцестояний.

Реконструкция системы выравнивания лунного трехлетия с трехлетием солнечным. После счисления трех лунных лет в установленном порядке, в счетную систему вводился интеркалярий – 29 лунок вентральной поверхности, не учитывался знак е (см. на рис. 2, а) и 5 лунок дорсальной (см. на рис. 2, б число 5; эта группа лунок отделена от остальных свободным от знаков пространством ), что и выводило на рубеж окончания солнечного трехлетия, а значит, и приводило к выравниванию лунного потока времени с потоком времени солнечного :

(354 сут. х 3) + 29 + 5 сут. = 1096 сут.;

1096 сут.: 365,242 сут. = 3,000750 ≈ 3 солн. года.

Возможно, использовался также иной вариант счисления интеркалярия – двукратный проход по 17 лункам вентральной стороны ( 17-й знак четко выделен в записи – см. на рис. 1, а литеру г или на рис. 2 а число 17). Результат будет тот же:

(354 сут. х 3) + (17 сут. х 2) = 1096 сут.

Второй вариант системы счисления лунного года. Запись на вентральной поверхности пластины (см. рис. 2, а) периода, близкого продолжительности синодического месяца (30 или 29 суток, когда не учитывался знак е), позволяла считывать лунный год иначе – без привлечения записи на дорсальной ее стороне. Для этого следовало отсчитывать время по парам месяцев, принимая длительность их то за 30 суток, то за 29 . Шестикратный проход по таким парам позволял выйти на рубеж окончания лунного года:

(30 → 29 сут.) х 6 = 354 ≈ 354,367 сут.

Возможность использования именно такого варианта счисления годового лунного цикла подтверждает числовая система еще одного «объекта искусства» Малой Сыи.

Краткие итоги поиска. Обнаруженные при раскопках Малой Сыи четыре «объекта искусства» со знаковыми записями (один из которых публикуется впервые) представляют вариации разработанной, видимо, по единым правилам и установкам системы счисления времени по Луне и одинаковыми приемами выравнивания лунных годовых циклов с циклами солнечными ( интеркаляция в конц е лунного трехл етия 34-х суток ). Во всех знаковых текстах из Малой Сыи четко отражено стремление их создателя выделить периоды фазовых эволюций Луны. Примечательно, что они отслеживались по весьма архаической, характерной для ашеля и мустье однирично-двоичной системе счета (сведения о том – в печати).

Введение в научный оборот очередного «объекта искусства» Малой Сыи, с числовыми знаковыми текстами, подтверждает сделанные ранее выводы об овладении Homo sapiens раннего этапа верхнего палеолита Сибири знаниями по арифметике, геометрии и астрономии, которые позволили ему разработать оптимально удобные системы счисления времени по Луне и Солнцу, ни в чем существенном не уступающие календарным системам восточно- и западноевропейских палеолитических сообществ той же древности. Эти протонаучного характера документы, п редшествующие мальтинским и ачинскому текстам того же содержания (≈ 24–18 000 лет назад), свидетельствуют о сохранении информационных традиций в культурах ледниковой эпохи Северной Азии на протяжении, по меньшей мере, 15-и тысячелетий. Юг Сибири, близкий на юге и западе Центральной и Средней Азии, а через них связанный с Индией и Средним Востоком – регионами, как считается, раннего зарождения интереса к Небу и светилам, входил в зону распространения азиатских культур, творцы которых приноравливали свое земное бытие к временным ритмам бытия Верхнего мира – Неба.