Древнекаменный век Урала: евразийское время (реконструкция календарных систем культур палеолита пограничья Европы, Средней Азии и Сибири по материалам пещерного святилища Каповая Пещера)

Автор: Ларичев В.Е.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XIV, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521491

IDR: 14521491

Текст статьи Древнекаменный век Урала: евразийское время (реконструкция календарных систем культур палеолита пограничья Европы, Средней Азии и Сибири по материалам пещерного святилища Каповая Пещера)

Статья составлена в рамках решения задач фундаментальной значимости программы, призванной доказать, что во всех палеолитических культурах каждого из регионов Евразии, от Тихого океана до Атлантики, наличествуют объекты, подтверждающие факт внимания человека к Небу, светилам, времени и пространству. Изыскания столь неординарного, астроархеологической направленности, разряда были проведены ранее по материалам Игнатиевской пещеры [Ларичев, 1999, 2000]. Усилим теперь результаты почти десятилетней давности исследования, обратившись к материалам, полученным относительно недавно при изучении второго грандиозного святилища Урала – Каповой пещеры [Ščelinskij, Širokov, 1999].

Источник: Композиция «Группа Ш» юго-восточной стены «Купольного Зала» Каповой пещеры. Презентация структур «текста» (орнаментального и геометрического вида знаковых «записей»). В глубинах галерей храма (если угодно – святилища) Каповая пещера выявлено несколько знаково-символических панно, подходящих для астроархеологически направленных исследований (рис. 1). Из них наиболее перспективным для анализа видится обширное средоточие большого количества разного вида линейных знаков, названное исследователями «Группой III Купольного Зала». Перспективным потому, что эта композиция есть весьма протяженный «текст» из почти полтораста знаков – обстоятельство,

Рис. 1. Каповая пещера. Местоположение « Купольного зала » и композиции « Группа III » (по Ščelinskij, Širokov, 1999).

счисления горизонтальных линий

Рис. 2. Композиция « Группа III » и ее структурные подразделения.

которое повышает точно сть «прочтений» (смысловых расшифровок) изображенного (рис. 2).

Знаковое поле четко подразделяется на 5 блоков, каждый из которых включает в себя некое количество прямых линий, порой образующих при совмещениях сложной или простой конфигурации фигуры (меандр, углы, четырехугольник, прямоугольник и т. п.). Подсчет числа элементов в каждом блоке хотя и вызывает понятные сложности, но их, большей частью, удается преодолевать.

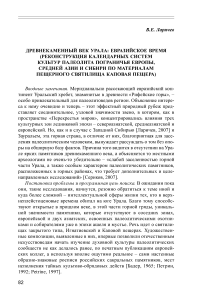

Первый, крайне левый блок а (рис. 3, а ) составляют 19 линий, из коих 4 оконтуривают густо зачерченный пересекающимися линиями квадрат; 5 – прямоугольных очертаний фигура с 8 косо ориентированными линиями в нижней ее части; 2 линии, длинная слева и короткая справа, располагаются по сторонам от размещенных друг над другом квадратом и прямоугольной фигурой:

-

4 + 5 + 8 +2 = 19 элементов.

Второй, расположенный правее от а, блок б (рис. 3, б ), составляют 7 линий, из коих 5 образуют фигуру, напоминающую меандр, а 2 короткие параллельные, горизонтально ориентированные линии размещаются ниже:

-

5 + 2 = 7 элементов.

Третий блок в (рис. 3, в ) составляют 4 вертикально ориентированные линии разной длины и скобковидный знак, прикрывающий их сверху. Он двухэлементный, т. е. символизирует число 2 . Итак, блок в содержит:

-

4 + 2 = 6 элементов.

В четвертом блоке г (рис. 3, г ) 7 счетных элементов – 6 вертикально ориентированных линий ( 5 из них переходят одна в другую без перерыва) и 1 горизонтальная, соединяющая вверху одиночную линию и 5 остальных. Итак, блок г содержит:

-

6 + 1 = 7 элементов.

Рис. 4. Числовой контекст блоков в , г , д , позволяющий реконструировать системы счисления лунного и солнечного годов. Горизонтально ориентированные линии см. на рис. 2 (14 элементов).

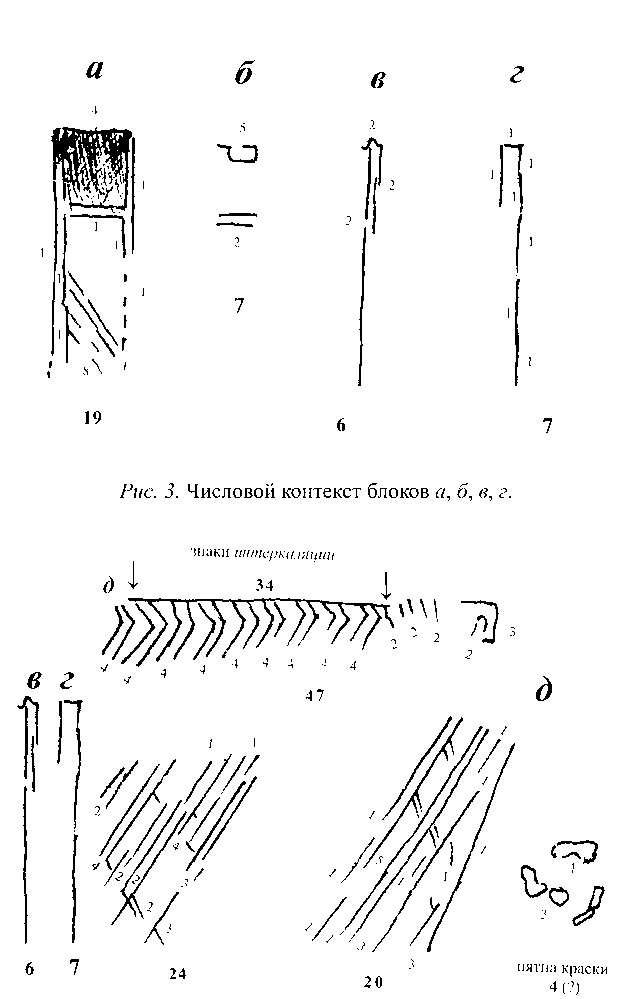

Пятый блок д (рис. 4, д ) со всеми разнородными знаками размещен в правой части композиции. Его составляют 4 подразделения:

-

1 - угловые и прочего вида знаки вверху (47 элементов);

-

2 и 3 - две отделенные друг от друга свободным от знаков пространством группы косо ориентированных линий с прилегающими к ним черточками (24 и 20 элементов, соответственно);

4 – горизонтально ориентированные линии (см. рис. 2, д ), из которых 13 пересекают косо ориентированные линии, а 1 размещена над частью полосы угловых знаков:

1 + 3 + 2 + 8 = 14 элементов.

Методические установки изыскания. Оно велось при следовании постулату Пифагора – «Всë происходит из числа и объясняется посредством числа» и призыву Галилео Галилея – «При отыскании истин измеряй всë доступное измерению и делай недоступное измерению доступным».

Тестирование количества знаков в каждом из блоков композиции на предмет возможного отражения ими календарно-астрономических циклов. Информационный контекст чисел определялся и оценивался далее с учетом того, что знаки в отдельных блоках могли быть разной временнóй весомости, т. е. символизировать не только сутки, как иногда ошибочно думают календаристы-астроархеологи, но также месяцы и годы особо важных многолетий, связанных с необходимостью «стыковки» лунного и солнечного времени, а также с намерениями предсказать (предвычислить?!) моменты наступлений лунных и солнечных затмений. Предлагаются следующие интерпретации:

1 – блок а с 19 знаками (см. рис. 3) есть запись знаменитого в календарис-тике 19-летнего лунно-солнечного цикла Метона (подробности см. Идельсон, 1975). Помимо того, календаристы-астрономы Каповой пещеры, возможно, варьируя длительностью многолетних периодов 19 и 18 лет (один знак исключался), умели фиксировать циклы больших саросов, лунного и солнечного, определяющих повтор затмений в местности наблюдений светил:

19 → 18 → 19 лет = 56 лет – большой лунный сарос;

18 → 18 → 18 лет = 54 года – большой солнечный сарос.

Три знака, расположенные левее блока а , вне композиции 19 (см. рис 2), быть может, намекают на этот трехкратный повтор чисел, но уверенности в том нет.

-

2 – блоки б и в (см. рис. 3), составляющие вместе 13 знаков (7 + 6), есть запись количества месяцев в третьем лунном году, когда происходило выравнивание лунного счета времени со временем солнечным. Понятно, что в двух годах, предшествующих третьему, месяцев было 12 (один знак не учитывался);

-

3 – количество знаков в блоке д календарно-астрономически незначимо (см. на рис. 4 и 2 подразделения этого блока, 1 , 2 , 3 и 4, включающие 47, 24, 20 и 14 элементов соответственно):

47 + 24 + 20 + 14 = 105 элементов.

Однако объединение в одну счетную систему блоков в, г и д позволило восстановить способ отсчета времени в течение лунного года и прием выравнивания лунного трехлетия с трехлетием солнечным.

Реконструкция системы счисления лунного года . При суммировании знаков упомянутых блоков ( в, г, д ) получим календарно-астрономически значимое число:

-

6 + 7 + 105 сут. = 118 сут. ≈ 1/3 лунного года.

Трехкратное считывание тех же знаков (на что указывают 3 знака, размещенные левее блока а ; (см. рис. 2) выведет на рубеж окончания лунного года:

118 сут. × 3 = 354 ≈ 354,367 сут.

Реконструкция выравнивания лунного счета времени со временем солнечным . После счисления трех лунных лет по выявленной схеме в счетную систему вводился интеркалярий – считывались 34 угловых знака, над которыми размещается горизонтальная линия (см. на рис. 4 число 34). В результате получим:

(354 сут. × 3) + 34 сут. = 1096 сут.;

1096 сут. : 365,242 сут. = 3,0007 ≈ 3 солнечных года .

Реконструкция прямого счисления времени по Солнцу . Если к 118 знакам счисления времени по Луне присоединить 4 пятна краски, размещенных на правой окраине панно (см. на рис. 4 числа 3 и 1), то получим второе базовое в календаристике число – 122, что есть 1/3 солнечного года. Трехкратный проход по всем знакам этого цикла (на что указывают те же 3 знака, размещенные левее блока а ) выведет на рубеж окончания солнечного года:

122 сут × 3 = 366 ≈365,242 сут.

Это число, 366 сут., представляет длительность високосного года. Ясно, что остальные 3 года считывались при неучете знака 1 в скоплении 4 пятен краски.

Краткие итоги поиска. Распознать скрытый (зашифрованный) информационный контекст “орнаментальных” структур «Группы III» Купольного зала Каповой пещеры можно, используя два альтернативных методических приема:

– пустив в ход обычную для традиционного искусствоведения палеолита словесную дребедень, назвать композицию тектиформой, клавиформой и тому подобными туманностями, что приведет лишь к замене графической непонятности бессмысленностью интерпретационной;

– сменив методику исследования со свободным, легковесно гуманитарным “парением мыслей”, на ту, что связана с естественно-научным (объективным, проверяемым) подходом, заняться поиском доказательной истины. А она, полагаю, будет одной и при «прочтении» знаково-символических «записей», и при истолковании зооантропоморфных образов, а именно – отражением мировоззренческих идей, связанных с представлениями жречества палеолита о Времени, Пространстве и Мироздании.