Древнеорошаемые почвы бозокского археологического микрорайона в Северном Казахстане (XI-XII века)

Автор: Гаврилов Д.А., Хабдулина М.К.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Эпоха палеометалла

Статья в выпуске: 4 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты комплексного археолого-почвенного исследования древнеорошаемых почв Бозокского археологического микрорайона (VIII-XIV (XV) вв.) в Северном Казахстане, частью которого является сложная ветвистая сеть оросительной системы XI-XII вв. Были изучены дневные и погребенные почвы с целью выявления признаков их орошения в древности. По данным морфолого-генетического анализа, а также исследования физико-химических свойств почв и состава микробиоморфной фракции установлено, что почвы разных функциональных частей оросительной системы, расположенных в соподчиненных позициях катены, содержат свидетельства сельскохозяйственного использования. Методами многомерной статистики выявлены статистически значимые различия между фоновой и древнеорошаемыми почвами, а также высокая корреляция между группой древнеорошаемых почв и содержащимися в их микробиоморфной фракции диатомовыми водорослями, спикулами губок и фитолитами тростника. Обнаруженные отличия в концентрации микробиоморфной фракции почв, расположенных на соподчиненных позициях катены, показали степень влияния полива на преобразование микробиоморфных профилей древнеорошаемых почв в зависимости от их положения в рельефе. Типовые различия между погребенными и дневными антропогенно-преобразованными почвами позволили определить изменения в условиях почвообразования для последних 900 лет - от автоморфных гумусово-аккумулятивных к более полугидроморфным солонцовым.

Древнеорошаемые почвы, оросительная система, бозок, фитолиты, микробиоморфный анализ, северный казахстан

Короткий адрес: https://sciup.org/145145909

IDR: 145145909 | УДК: 902+631.4 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.4.083-093

Текст научной статьи Древнеорошаемые почвы бозокского археологического микрорайона в Северном Казахстане (XI-XII века)

Орошение почв в аридных условиях – один из древнейших и распространенных способов повышения плодородия сельскохозяйственных земель [Андрианов, 1969;

Грошев, 1996]. Орошение земель является показателем уровня развития общества, его приспособления к ограниченным природным ресурсам (низкопродуктивные почвы) в условиях необходимости обеспечения сельскохозяйственной земледельческой продукцией. Поэто-

му древние оросительные системы являются традиционным объектом изучения археологии [Гулямов, 1957; Андрианов, 1969; Сун-чугашев, 1990; Грошев, 1996].

При строительстве и эксплуатации оросительной системы ландшафт подвергается значительным преобразованиям. Нарезка каналов, создание водохранилищ, ирригационная эрозия, уплотнение верхнего горизонта почвы, образование наносов (кольмотаж), оползни, суффозия приводят к изменению рельефа. Признаки ирригации и сопровождавших ее природных явлений в условиях аридного климата сохраняются на протяжении многих тысячелетий, что позволяет использовать их в качестве самых надежных свидетельств развитого земледелия у древних обществ. Они изучаются, как правило, традиционными археологическими методами (топографическая съемка, фотофиксация, поиск подобных объектов на соседних территориях и в другие хронологические периоды). Однако изучение признаков орошения, появившихся при функционировании оросительной системы в почве как системообразующего элемента оросительной системы, выходит за пределы возможностей археологии, поэтому помощь естественно-научных методов (почвоведение, фитолитология, ботаника и т.д.) здесь неоценима.

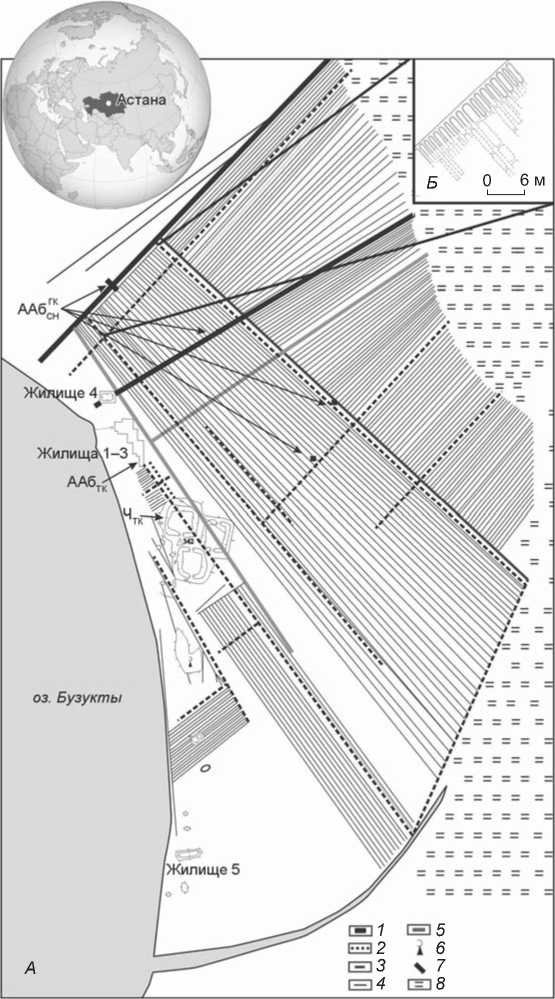

Рис. 1. План оросительной системы городища Бо-зок. Масштаб 1 : 5 000.

А – расположение объекта исследования: 1 – магистральный канал, 2 – валик, 3 – распределитель, 4 – ороситель, 5 – дренажный канал, 6 – мусульманское кладбище, 7 – место заложения разреза, 8 – травяное болото; Б – план грядок.

Чтк – погребенный чернозем текстурно-карбонатный; ААбтк – погребенный агроабразем текстурно-карбо-натный (XI–XII вв.); ААбгскн – агроабразем солонцовый гидрометаморфизованный.

При проведении археологических работ на территории Бозокского археологического микрорайона были обнаружены остатки древней оросительной системы, прилегающие к руинам средневекового городища Бозок (рис. 1) [Гаврилов, 2008, c. 372]. С целью выявления признаков орошения в ходе археолого-почвенного обследования были изучены дневные и погребенные почвы структурных частей оросительной системы на разных элементах катены.

Объекты и методы исследования

Бозокский археологический микрорайон расположен в Нура-Ишимском междуречье на восточном берегу оз. Бузыкты на останце возвышенного берегового вала, в пределах г. Астаны (рис. 1). Площадь городища Бозок составляет более 30 га. Археологическими и радиоуглеродным методами памятник датирован VIII–XIV (XV) вв. [Хабдулина, 2011, с. 284–290]. Функционирование оросительной системы относится к XI–XII вв. [Гаврилов, 2008]. Археолого-топографическое изучение показало, что Бозокская оросительная система является архитектурно сложным наземным сооружением [Хабдулина, Гаврилов, 2007].

При создании оросительной системы строителями были учтены особенности рельефа, которые определяли направление, скорость течения вод, и размежевание системы на участки с заранее заданными свойствами увлажнения почв. Места заложения разрезов орошаемых почв были привязаны к функциональным частям оросительной системы, расположенным на разных частях катены – Эль-, Транс-1 и Транс-2-позиции.

Древнеорошаемые почвы представлены двумя группами почв: 1) погребенный агроабразем тек-стурно-карбонатный засоленный и 2) дневные аг-роабраземы солонцовые гидрометаморфизованные засоленные почвы валиков, грядок, магистральных каналов и арыков [Классификация…, 2004]. В качестве фона для анализа выбран чернозем текстур-но-карбонатный , погребенный под валом городища VII–VIII вв. [Гаврилов, Дергачева, Хабдулина, 2011, с. 8]. Общие физико-химические свойства почв изучались по стандартным методам, принятым в почвоведении [Химический анализ..., 1998].

Для диагностики древнеорошаемых почв в разных аридных районах мира успешно применяется микро-биоморфный анализ [Rosen, Weiner, 1994; Madella et al., 2009; Trombold, Israde-Alcantara, 2005; Grana, Cohen, Maidana, 2014; Jenkins et al., 2016], который основан на изучении минеральных (фитолиты, губки, диатомовые водоросли) и органических (споры, пыльцы, грибные гифы, детрит и т.д.) биоморф. Каждый из видов микробиоморф отражает экологиче- ские условия своего формирования [Гольева, 1997, 2001, 2008], а также обладает большой устойчивостью во времени.

Интерпретация материалов проведена в соответствии с методологическими разработками, предложенными А.А. Гольевой [2001, 2008]. Исследователем выделен особый вид почвенного профиля – микро-биоморфный, который формируется на всем протяжении жизни почвы и записывает в своих качественных и количественных характеристиках изменения среды, факторы почвообразования или антропогенное воздействие. При изменении условий почвообразования и характеристик фитоценоза происходит постепенное замещение одного микробиоморфного профиля на другой, но общая стратиграфическая закономерность записи этих явлений остается в характеристиках микробиоморфного профиля: более нижние образцы древнее, чем те, что расположены ближе к дневной поверхности. Характер профильного распределения микробиоморф также является диагностическим признаком нормальной модели почвообразования или на-рушенности профиля в результате эрозионных смывов и намывов материала или агротурбации [Гольева, 2001; Свирида, Гольева, 2016].

В микробиоморфном профиле наиболее информативным является состав фитолитного профиля, который состоит из универсальных (не диагностируемых) форм фитолитов класса двудольных трав, экологических групп фитолитных комплексов разных фитоценозов (таежный, луговой, степной, сухостепной) и фитолитов отдельных семейств ( Cyperaceae sp., Pinaceae sp.) или видов растений («сигнальные формы» (по: [Гольева, 2001]), например, Phragmites spp.).

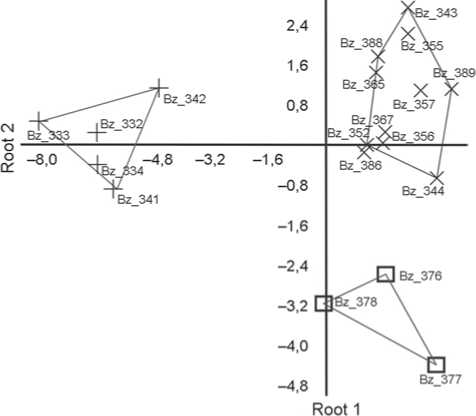

Для выявления статистически достоверных признаков переувлажнения почв в результате орошения по данным микробиоморфных профилей фоновой и древнеорошаемых почв были использованы многомерные статистические методы: метод главных компонент (PCA), дискриминантный и корреляционный. Группа данных методов позволяет графически представить в многомерном пространстве расположение объектов исследования согласно дискриминирующим их признакам, а также выявить статистическую значимость различий между объектами исследования и связи между признаками и дискриминируемыми группами (совокупностями).

Статистическая обработка производилась в программе Past 2.0 [Hammer et al., 2001].

Результаты и обсуждение

Морфологическое строение почвенных профилей. Для выявления признаков орошения в строении и свойствах почв в качестве фона была выбрана по- гребенная почва под валом городища – чернозем тек-стурно-карбонатный ([AUса] (0-10(20))-[AUca/CAT] (20-40)-[CAT] (40–90)) [Гаврилов, Дергачева, Хабду-лина, 2011, c. 8–9].

Погребенная почва под развалом стены жилища 3 (790 ± 35 л.н. (СОАН-7328), дата установлена по костям животных) определена нами как агроабразем текстурно-карбонатный засоленный (древнеорошаемый) ([PB](s) (0-10)-[PB/CAT](s) (10-30)-[CAT] (30-90)). Она в отличие от фоновой почвы имеет аг-ротурбированный гумусовый горизонт с глубокими гумусовыми языками и засолена по всему почвенному профилю.

Агроабраземы солонцовые гидрометаморфи-зованные засоленные (древнеорошаемые) (PBagr (0-8(15))-Sels (8(15)-35)-BSN (35-55)-BCAqs (55-90)) преобладают в почвенном покрове археологического микрорайона (рис. 1). Они резко отличаются от вышеуказанных почв наличием признаков солонцео-бразования и гидроморфизма (окисные формы железа с серыми единичными пятнами закисного железа). При морфологическом обследовании строения почвенных профилей древнеорошаемых почв признаки, позволяющие диагностировать древнюю распашку (ровная нижняя граница пахотного горизонта или наличие уплотнения в подплужной подошве), не были выявлены. Только при вертикальной зачистке раскопов на границе пахотного горизонта удалось зафиксировать однонаправленные линии – следы после прохождения плуга.

Общие физико-химические свойства. Погребенный чернозем текстурно-карбонатный (фон) сформирован на неоднородном по происхождению русло- вом и пойменном аллювии, что объясняет супесчаный гранулометрический со став гумусового горизонта и более тяжелый – суглинистый – в нижней части профиля почвы (табл. 1).

Распределение общего углерода (С общ. ) в палеопочве характеризуется поверхностно-аккумулятивным типом: в гумусовом горизонте – ок. 1 %, а в минеральных горизонтах – менее 0,7 %. Магнитная восприимчивость (МВ) изменяется параллельно общему органическому углероду: колеблется в гумусовом горизонте в пределах 1,0–0,7·10-6СГСЕ/г, постепенно снижаясь до глубины 1 м, и затем практически флуктуирует в очень малом диапазоне. Во всех горизонтах палеопочвы щелочное значение реакции среды (pH водн . 8,2–8,7) постепенно увеличивается с глубиной.

Образование этой почвы происходило при относительно повышенном увлажнении, которое обусловило выщелачивание карбонатов в более глубокие горизонты, поэтому верхняя часть профиля содержит небольшое их количество, максимум приходится на глубину 39–67 см. Поскольку в гумусовом горизонте карбонаты встречаются в виде пропитки, можно полагать, что палеопочва формировалась в теплых и умеренно влажных условиях.

Почва имеет характеристики гумусового профиля, типичного для степных почв: постепенное уменьшение гуминовых кислот (ГК) с глубиной, увеличение фульвокислот (ФК) в том же направлении, «ножничное» внутрипрофильное распределение гумусовых кислот (табл. 1), преобладание гуматов кальция (ГК фр. 2) в составе гуминовых кислот, равномерное распределение и небольшая доля (2–5 %) ГК фр. 3 [Хабдулина, Гаврилов, Дергачева, 2011, с. 444]. По-

Таблица 1. Физико-химические характеристики погребенных палеопочв

|

Горизонт * |

n ** |

С общ., % |

χ·10-6 СГСЕ/г |

рН водн. |

СаСО 3 , % |

С гк : С фк * 4 |

< 0,01 % |

< 0,1 % |

|

Чернозем текстурно-карбонатный (фон) |

||||||||

|

[АUса] (0–15) |

3 |

0,8 ± 0,1 *** |

0,9 ± 0,2 |

8,2 |

1,0 ± 0,56 |

1,4 ± 0,2 |

11,6 ± 3,4 |

16,3 ± 4,8 |

|

[AUca/ CAT] (19–39) |

5 |

0,5 ± 0,1 |

1,0 ± 0,1 |

8,4 ± 0,1 |

5,3 ± 3,7 |

0,6 ± 0,2 |

14,9 ± 1,0 |

20,3 ± 1,7 |

|

[CAT] (39–90) |

6 |

0,2 ± 0,1 |

0,7 ± 0,1 |

8,6 ± 0,1 |

12,4 ± 1,6 |

0,3 ± 0,1 |

13,8 ± 2,3 |

22,8 ± 1,5 |

|

Агроабразем текстурно-карбонатный засоленный (древнеорошаемый) |

||||||||

|

[PB](s) (0–10) |

1 |

2,5 |

1,8 |

8,5 |

0 |

1,95 |

17,6 |

21,5 |

|

1 |

1,5 |

2,0 |

8,5 |

0 |

1,56 |

15,0 |

26,4 |

|

|

[PB/ CAT](s) (10–30) |

1 |

0,8 |

1,5 |

8,5 |

0 |

1,99 |

15,4 |

27,0 |

|

4 |

0,7 ± 0,1 |

1,2 ± 0,1 |

8,7 ± 0,1 |

0,2 ± 0,2 |

1,2 ± 0,4 |

16,9 ± 0,8 |

28,0 ± 4,0 |

|

|

[CAT] (30–90) |

4 |

0,3 ± 0,1 |

0,8 |

9,0 ± 0,1 |

11,4 ± 1,7 |

0,5 |

17,6 ± 1,2 |

33,7 ± 1,5 |

*Здесь и далее в скобках – глубина от поверхности палеопочвы, см.

**Здесь и далее количество образцов, взятых с разных глубин в одном горизонте.

***Данные по физико-химическим свойствам, представленные как среднее значение ± стандартное отклонение, если n ≥ 2.

*4 С гк – углерод гуминовых кислот, С фк – углерод фульвокислот.

добный состав гумусовых веществ свидетельствует о черноземном типе почвообразования при теплых и умеренно влажных условиях [Пономарева, Плотникова, 1980].

В погребенном агроабраземе текстурно-карбо-натном засоленном распределение общего углерода по профилю характеризуется также поверхностно-аккумулятивным типом – от 2,5 % в горизонте [PB](s) до 0,2 % в горизонте [CAT] (табл. 1). Однако содержание С общ. в гумусовом горизонте в 2,5 раза выше, чем в фоновой почве. Данный факт следует объяснить дополнительным обогащением озерным сапропелем верхней части гумусового горизонта, который мог попасть сюда с оросительными водами, что согласуется с результатами микробиоморфного анализа.

МВ имеет повышенные значения в горизонтах [PB](s) и [PB/ CAT](s), где достигает 1,1–2,0·10-6СГСЕ/г, составляя в [CAT] ок. 0,8·10-6СГСЕ/г. Нижней части горизонта [CAT] в этой почве, как и других почв городища Бозок, соответствуют близкие значения (0,7–0,9·10-6СГСЕ/г). Образцы из гумусового горизонта дают инверсию в значении МВ: нижележащий образец проявляет повышенную МВ относительно вышележащего (табл. 1).

Изучение состава гумуса показало, что гумусовоаккумулятивная толща выделяется гуматным типом гумуса (С гк : С фк = 1,6–2,0), который книзу профиля меняется на фульватно-гуматный и затем фульват-ный (табл. 1). Наиболее подвижные фульвокислоты накапливаются в нижней части профиля и достигают там 12–13 % от общего углерода [Хабдулина, Гаврилов, Дергачева, 2011, с. 445]. Профильное «ножничное» распределение основных компонентов гумуса, как и абсолютные величины соотношения углерода гуминовых кислот к углероду фульвокислот, характерно для степных почв [Пономарева, Плотникова, 1980]. В гумусовом профиле выявлено нетипичное распределение показателей соотношения групп гумусовых кислот (С гк : С фк ) и МВ в гумусовом горизонте, что подтверждает предположение о нарушении естественного сложения гумусового горизонта в результате агрогенной турбации (вспашки).

Реакция почвенной среды характеризуется как сильно щелочная (pH водн. 8,5–9,1). Максимум CaCО 3

приходится на глубину 30–70 см от поверхности палеопочвы, верхняя 20-сантиметровая часть которой выщелочена от карбонатов.

Почвенный профиль засолен. Тип засоления – суль-фатно-хлоридный. В распределении плотного остатка по профилю наблюдаются два пика, приуроченные к верхней границе погребенной поверхности гумусового горизонта и переходной зоне между гумусовым и текстурно-карбонатным горизонтами (табл. 2). Данную особенность следует связать с этапами вну-трипрофильной аккумуляции солей в периоды экспонирования палеопочвы и ее погребения (диагенез). Скорее всего, во время оросительных работ почва была выщелочена от солей до верхней границы тек-стурно-карбонатного горизонта, причем степень засоления была значительно ниже, чем современный уровень.

Анализ физико-химических свойств агроабразема солонцового гидрометаморфизованного засоленного показывает четкую дифференциацию профиля. Распределение С общ. по профилю носит регрессивно-аккумулятивный характер (табл. 3). Второй максимум в содержании С общ. приурочен к нижней границе горизонта PB/CAT(s), что следует объяснить результатом вспашки, при которой аккумулятивно-гумусовая часть профиля была перемещена на глубину почти 30 см.

Реакция среды почвенного раствора в горизонте PBagr слабокислая или нейтральная, резко меняется на щелочную в солонцовом горизонте. Профиль агро-абразема солонцового дифференцирован по илистой фракции. Наблюдается ее вымывание из элювиального горизонта и накопление в солонцовом. Этот горизонт отличается изменением и почвенно-поглоща-ющего комплекса: отмечены его увеличение, резкое снижение доли Са+2 и увеличение Na+.

Территория микрорайона слабо дренирована за счет подпорки грунтовых вод со стороны окружающих водоемов (р. Ишим, озера Бузыкты и Талды-коль), что в условиях аридного климата обуславливает процесс засоления почв. Анализ водной вытяжки показал, что верхняя граница залегания солей приходится на элювиальный горизонт, здесь плотный остаток со ставляет 0,7 %. Максимум солей приурочен к солонцовой толще и захватывает верхнюю часть

Таблица 2. Данные анализа водной вытяжки агроабразема текстурно-карбонатного засоленного (древнеорошаемый)

|

Горизонт |

n |

Плотный остаток, % |

HCO 3 – |

Cl– |

SO 4 – |

Ca2+ |

Mg2+ |

Na++ K+ |

Сl–: SO 4 – |

|

PB(s) (0–7) |

2 |

2,1 ± 0,1 |

0,6 |

4,0 ± 0,1 |

23,8 ± 0,9 |

10,4 ± 0,8 |

7,2 ± 0,6 |

10,7 ± 0,6 |

0,1 |

|

PB/CAT(s) (7–28) |

3 |

1,6 ± 0,2 |

0,6 |

4,9 ± 0,4 |

16,7 ± 2,9 |

5,0 ± 1,9 |

6,7 ± 0,8 |

10,5 ± 0,6 |

0,2 |

|

1 |

2,2 |

0,6 |

6,6 |

22,9 |

8,2 |

9,1 |

12,7 |

0,2 |

|

|

CAT(s) (28–70) |

4 |

1,5 ± 0,4 |

0,5 |

6,4 ± 0,8 |

15,1 ± 4,0 |

6,8 ± 2,3 |

5,1 ± 1,3 |

10,0 ± 1,3 |

0,3 |

Таблица 3. Физико-химические свойства агроабразема солонцового гидрометаморфизованного засоленного (древнеорошаемый, магистральный канал)

Результаты морфолого-генетического анализа и изучения физико-химических свойств почв фиксируют типовые различия между погребенными и дневными агрогенно-преобразованными почвами, что связано с изменением условий почвообразования за последние 900 лет – от автоморфных (агроабразем текстур-но-карбонатный) к более полугидроморфным (аг-роабразем солонцовый гидрометаморфизованный). Данный факт объясняется, скорее всего, дополнительным сбросом сточных вод г. Астаны в озера Тал-дыколь и Бузыкты на современном этапе, который приводит к подъему грунтовых вод на прилегающей территории.

Микробиоморфное изучение. При изучении ми-кробиоморфного состава гумусового и подгумусовых горизонтов почв особое внимание было уделено признакам обводнения (диатомовые водоросли, спикулы губок, фитолиты тростника) и вспашки (регрессивное распределение микробиоморф) (табл. 4).

Изучение микробиоморфного комплекса фонового чернозема текстурно-карбонатного VII–VIII вв. было проведено по образцам из гумусового горизонта (кв. 22/Н и 25/О). В поверхностном образце (0–1 см) микробиоморфная фракция характеризуется средним содержанием аморфной органики, низким детрита и пыльцы. Фитолитов много, единично встречены спикулы губок. Ниже на глубине 4–5 см концентрация микробиоморф возрастает. В фитолитном спектре значительную долю занимают фитолиты степных злаков. Спикулы губок единичны. В нижней части гумусового горизонта (9–10 см) содержание микробиоморф резко уменьшается. Фитолитный спектр отражает формирование степного фитоценоза.

Таким образом, относительно среднее содержание фитолитов в верхнем образце и присутствие в нем пыльцы, а также более повышенное содержание аморфной органики позволяет сделать вывод о сильной деградации степного фитоценоза на момент погребения почвы. Деградация растительного покрова могла быть результатом использования этого участка для выпаса скота. Малая мощность гумусового горизонта (15 см) по сравнению с таковой зональных почв подтверждает сильную эродированность поверхности почвы. Признаков вспашки и дополнительного переувлажнения почвы не выявлено.

В поверхностном образце (0–1 см) погребенного агрозема текстурно-дифференцированного отмечается сильное обогащение микробиоморфной фракции. Обнаружено много целых спикул губок и несколько экземпляров диатомовых водорослей. В фитолит-ном спектре представлены фитолиты степных злаков и фитолиты тростника. Небольшая их доля обуглена.

Таблица 4. Распределение кремниевых микробиоморф, диагностических типов и групп фитолитов, шт./%

|

СО |

"Г |

О О О О ООО 000 2" 2~ о о о о о о о о о dodo odd odd Л A d d d d о о о о о |

|

|

Г- |

со |

О О О О ООО 2" О О О 2" О О ^ 2" О 2 9 Т о о о о odd А А о о о А о о d о ^ о — |

|

|

со |

С\| |

о о о о ооо YoY Y <м Y о о Y Y Я Y о — X X X — XX A A A — Л — X А Л — A — О О О О ООО — О — — СО — О О — X СО X — О |

|

|

с; е |

ю |

Г) СО ^ ^ СО h*- т~ о 51 о о £2 ■<- cxi о о £2 £2 ?2 ю о о 5^55 gm°^sN^ ь й 5 ° ° Н ^ ° ° |

|

|

"Г |

о |

СО О О Г'*- ф q q СО СО СМ Е см о £2 со о £2 £2 см см о о £2 £2 £2 ю о о О ° 5 СО 5 S 0) СО S Е ° ° СО СО Г- ° ° СМ ^ ™ т- — -О- -О- СМ СО --- |

|

|

со |

о |

о 2 о о 5оо« — SO !£? о о И 5 о о о § о Я ° ° lYoo™o~.Ye§^°”oo Y ° Я ° ° ° |

|

|

cxj |

со |

° О О О О O^OQCMOOlO^^^OO^ ^^inOO о О О О О oYoB.SooShSYYoOI^SY’YSo S # У 4_ о га о Т N $5 >3 Cm С- |

|

|

1^ |

g о о о о ooo5YS5m-°T^SSSraoo^ooo S о о о о oooP~~ooeS>,5:ooo:«:oo5:ooo 5 S Е" s У |

||

|

2 О) О QQ |

со |

5 л О. о О ° О £0005^000 о 2 о о ¥ оохо охосооой5ооооо о “ о х * о 2 ° ° 0) Y ^T^SrYcoY’S СО о со О 2 in X Y СО > о Я ” ° ^^°«ЙЯ^Й ^? S ^ § " S ° |

|

|

0) СП ф £ о .to 5 |

со |

? со ю со о о о о ^cno$-^5cN2 £2 £2 о о о о о о о о о ^-dE^^^5 ^ ^ Е о о да ° 4 о о о О 5 |

|

|

СО ф СП о CL со |

хь |

Y Y СО О ^СЧОФ^^^Я 0^ 0 0 0 2 2 с 5 --do dddS.”do^ ^ d ^ d d ° ” го ^ d ^ о |

|

|

6 _ Ю а| ^ |

со |

ОО,-, О О О О ООО о О О О Е О О Е О ООО о о о о о 2-2-охоо т- v- Е ° Е ° ° ° d ° ° СО СП CXJYS^Z СО О О О СП О О — ^оЕо 0X0 Г— CXJ О О CN СП d d ^ СП СП h- ' ^ СО ^ СП СО Ч СО О) |

|

|

П5 ю о |

CN |

О СП О СП т- СО О О СП О Ю О Ю СП О СП О СО СО чг ^ СО If) to СО LT) ^ cxj CXJ Ю ^ CXJ (N СО Illi III III 1 1 1 1 1 1 1 1 1 чг чг о^о) о^о чг чг о чг чг чг о чг М to СО ’Y СО СО СО М СО СО w X- X- CN Т- т- Ок| Ок| |

|

|

05 О Ю 05 |

1 CL _а а) |1 |

чг СО CXJ -^- CN О Ю ч to СО h- СО СП ^ h- CD СП ^ СО CN СО СО СО СО чг чг чг ^t^t^t Г- г- г- г- г- LOLOLOLOLOLO со со со со со со со со со со со со со со со со со со со со со N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N ГП ГП ГП ГП ГП ГП ГП ГП ГП ГП ГП ГП ГП ГП ГП ГП ГП ГП ГП ГП ГП |

|

Окончание табл. 4

|

ч |

о о |

о о |

ч |

о о |

о о |

о о |

д |

ю |

О о |

|

со |

о о |

о о |

о о |

о о |

о о |

о о |

о о |

о 04 |

о о |

|

04 |

д со |

со |

ч |

о о |

со |

04 |

со |

О 04 |

о о |

|

^ |

со со ю со |

сч со о |

ю со со 04 |

о о |

со to |

о у со |

о 04 04 Ю |

У to |

о о |

|

О |

о о 04 |

о см о ю |

04 04 О |

о о |

со to |

3 со о |

СО С4 |

у LO |

о о |

|

о |

со 04 со |

о> 8 |

СО Ю |

о о |

04 со со |

5 |

СО О СО |

ю со 04 |

о о |

|

co |

оч У 9 (U о |

л 04 |

О О |

ю °^ о X (U |

со |

со со |

У СО |

ю |

о о |

|

1^ |

§ 5 уч ° |

л 04 |

СО |

9 CQ О |

о о |

04 |

Л |

ч |

о о |

|

co |

о о со ю о |

о о |

о о 3 |

О О О 04 |

о о 04 04 |

О О 04 СО СО |

О О о> С4 ю |

о о со ю |

о о со |

|

LO |

со ю со |

со |

со о |

О О |

04 со со |

ч |

о |

04 |

о о |

|

'Ф |

04 |

о |

со |

О О |

со 5) |

ч |

со со |

СО |

о о |

|

co |

о о 04 |

о о о о cd |

о о о о о |

О О О 04 |

о о о5 со |

о о о со |

о о о со ю |

о о 3 |

о о со |

|

04 |

ю |

о |

о см |

Ю 04 |

ю |

о |

ю |

о С4 1 |

ю 04 |

|

3 |

о |

3 |

О) |

О |

3 |

||||

|

о со со |

со со со |

со со со |

ю со со |

со со со |

(О со |

со со со |

ю со со |

8 со |

|

|

|

№ |

№ СП |

№ ш |

№ |

№ |

№ |

№ |

□0 |

На глубине 4–5 см микробиоморфная фракция по характеристикам близка к предыдущему образцу. Вместе с тем она отличается большим обогащением диатомовыми водорослями и микроугольками. Содержание фитолитов в образце микробиоморфной фракции несколько понижено, по сравнению с предыдущим образцом. Обнаружена единичная кутикула предположительно проса ( Panicum sp.) [Houyuan Lu et al., 2009].

В образце (9–10 см) из нижележащего слоя состав микробиоморфной фракции близок к образцам из верхних слоев. Однако содержание фитолитов, спикул губок и диатомовых водорослей в нем выше.

Таким образом, данный почвенный профиль испытывал дополнительное увлажнение водами из мелководного водоема, свидетельством чего являются диатомовые водоросли, спикулы губок и фитолиты тростника. Кроме того, регрессивное распределение фитолитов по профилю позволяет подтвердить предположение о дополнительной механической обработке почвы при проведении сельскохозяйственных работ [Свирида, Гольева, 2016].

Микробиоморфный состав образца агроабразема солонцового гидрометаморфизованного засоленного (магистральный канал) на глубине 4–5 см сильно обогащен микробиоморфной фракцией относительно погребенной древнеорошаемой почвы (табл. 4). Много обломков спикул губок и целых диатомовых водорослей. В фитолитном спектре доминируют фитолиты степных злаков. Кроме того, обнаружено относительно большое количество фитолитов тростника и сорной растительности. Аморфной органики и детрита много. Кутикулы растительной ткани единичны.

На глубине 9–10 и 14–15 см образцы также сильно обогащены микробиоморфной фракцией. Много обломков спикул губок и целых диатомовых водорослей. Фитолитные спектры идентичны спектру вышележащего образца: фитолитный комплекс степного фитоценоза и фитолиты тростника.

В транзитной позиции катены были изучены аг-роабраземы солонцовые гидрометаморфизованные распределительного канала, арыка (канал, орошаемое поле) и валика. В поверхностных образцах (4–5 см) каналов отмечена большая концентрация микробиоморф относительно почв валика и почв, расположенных вверх по катене. Образец сильно обогащен ми-кробиоморфной фракцией. Обнаружено много спикул губок и диатомовых водорослей, причем среди последних преобладают целые экземпляры. В фитолит-ном спектре доминируют фитолиты степных злаков, обнаружено относительно большое количество фитолитов тростника и сорной растительности. Аморфной органики и детрита много. Кутикулы растительной ткани единичны.

Вниз по профилю на глубине 9–10 см количество микробиоморф выше относительно образца из вышележащего слоя. В образце много микробиоморф – спикул губок, диатомовых водорослей и фитолитов. Фи-толитный комплекс степного фитоценоза и фитолиты тростника. Кутикулы растительной ткани единичны.

В нижней части гумусово-элювиального горизонта также наблюдается увеличение концентрации фитолитов, спикул губок и диатомовых водорослей, которое резко снижается уже на глубине 19–20 см.

При общем сходстве по составу и профильному распределению микробиоморф образцов из валика концентрация в них микробиоморфной фракции в 4 раза ниже, чем в образцах из каналов и орошаемого поля. Это объясняется тем, что валики не затапливались водой, которая переносила вниз по катене мелкодиспеpсные частицы и микробиоморфы.

Таким образом, в изученных образцах зафиксировано довольно большое содержание микробиоморф, среди которых присутствуют диагносты переувлажнения почв: диатомовые водоросли, спикулы губок и фитолиты тростника. Кроме того, в изученных древнеорошаемых почвах малое количество аморфной органики и пыльцы в образцах из нижней части гумусового и солонцового горизонтов относительно образцов из вышележащих слоев соответствует общей логике аккумулятивного распределения веществ по профилю почвы. Вместе с тем большое содержание фитолитов и диатомовых водорослей в нижележащих образцах гумусово-солонцовой части почвы находится в противоречии с логикой профильного распределения других биоморф. Данный факт объясняется постоянным накоплением в этой части при периодическом перепахивании слоя профиля фитолитов и диатомовых водорослей, что приводило к снижению их концентрации в верхней части почвы и аккумуляции их внизу [Свирида, Гольева, 2016].

При орошении происходил перено с микробиоморф в пространстве: из почв, расположенных в верхних позициях катены (Эль-позиция), в почвы каналов и орошаемых полей, расположенных ниже. Кроме того, в течение почти 900-летнего постмелиоративного этапа функционирования почв происходило новое накопление микробиоморф, ставшее причиной относительно аккумулятивного распределения микробиоморф в отличие от орошаемых почв, которые находились в погребенном состоянии и в которых сохранилось регрессивно-аккумулятивное распределение микробиоморф (табл. 4).

Статистическая обработка результатов ми-кробиоморфного анализа. Результаты дискриминантного анализа подтвердили различия в микробиоморф-ных комплексах почв по наличию признаков древнего орошения по Root 1 (рис. 2). В отрицательной области координат расположена фоновая погребенная черно-

Рис. 2. График распределения микробиоморфных комплексов изученных образцов в пространстве двух корней. Фон: погребенный Ч тк – Bz_ 333 –Bz_ 342 ; древнеорошаемые почвы: – погребенный ААб тк (XI–XII вв.) – Bz_ 343 –Bz_ 345 ; дневные ААбг с к н : Bz_ 355 –Bz_ 357 – распределительный канал второго порядка, Bz_ 376 –Bz_ 378 – магистральный канал; Bz_ 386 –Bz_ 389 – арык.

земная почва , а в противоположной – древнеорошаемые почвы . По результатам корреляционного анализа состава микробиоморфного комплекса и Root 1 при p < 0,05 выявлена сильная взаимосвязь (r = 0,7–0,99) между группой древнеорошаемых почв и обнаруженными о сколками спикул губок, целыми скелетами диатомовых водорослей, седловидными и веерообразными формами фитолитов. Средняя корреляционная взаимосвязь (r = 0,5–0,69) имеется с осколками скелетов диатомовых водорослей, удлиненными дендровидными формами фитолитов и общей суммой фитолитов и микробиоморф. Обнаруженная корреляция диагно стирует переувлажненные условия функционирования почв – это скелеты микроорганизмов спикулы губок, микроводоросли – диатомовые, а также веерообразные фитолиты тростника ( Phragmites sp.). Дендровидные фитолиты часто определяют группу культурных злаков, которые при большом объеме выборки могут помочь в определении растений, которые возделывались на полях [Rosen, Weiner, 1994; Ball, 1996; Rosen, 2000; Berlin et al., 2003; Ball et al., 2015; Houyuan Lu et al., 2009; Свирида, Гольева, 2016].

Микробиоморфный комплекс целинной палео-черноземной почвы имеет облик сухой степи. Наиболее яркий признак, отличающий фоновую почву от сельскохозяйственно используемых, – наличие усеченных конусовидных форм фитолитов (r = –0,73 при p < 0,05).

Группы древнеорошаемых почв в разных функциональных частях оросительной системы, согласно результатам дискриминантного анализа, различаются по Root 2. Хотя микробиоморфный комплекс орошаемых почв отличен от фона (Root 1), внутри группы резко выделяется микробиоморфный комплекс магистрального канала (Эль-позиция). Своеобразие микробиоморфного комплекса канала во многом обусловлено наличием кубовидных гладких форм фитолитов (r = 0,75 при p < 0,05), идентификация растений по которым пока вызывает затруднение. Остальные древнеорошаемые почвы отличают более обогащенная микробиоморфная фракция и относительно большое количе ство нецелых скелетов диатомовых водорослей, что объясняется транзитным положением почв в рельефе. Накопление мелкодисперсного материала (в т.ч. микробиоморф) в почвах более повышенных форм рельефа происходило в результате водной эрозии. Водная эрозия является обязательным следствием слабо контролируемого полива. Дополнительным аргументом в пользу предположения об излишнем переувлажнении и водной эрозии почв может быть наличие фитолитов тростника, который предпочитает расти в субаквальных условиях.

Заключение

Комплексное археолого-почвенное изучение почв оросительной системы Бозокского археологического района подтвердило предположение об использовании прилегающих земель в сельскохозяйственной практике населения XI–XII вв. Дневные почвы и палеопочва X–XII вв. имеют признаки сельскохозяйственного освоения территории микрорайона. К наиболее устойчивым признакам следует отнести свидетельства дополнительного полива земель водами из мелководного водоема (спикулы губок, диатомовые водоросли и фитолиты тростника) и вспашки (регрессивно-аккумулятивное распределение содержания общего углерода, соотношения групп гумусовых кислот, значения магнитной восприимчивости и микробиоморф в гумусовой части профиля). По данным морфолого-генетического анализа и результатам изучения физико-химических свойств почв, орошаемые почвы в Средневековье функционировали в условиях автоморфного черноземного типа почвообразования, отличного от современного – полу-гидроморфного солонцового типа.

Важно отметить, что за 900-летний постмелиоративный период функционирования почв не стерлись признаки былого антропогенного преобразования почвенных профилей, что позволяет считать использование методов почвоведения обязательным условием проведения работ по изучению сельскохозяйственного уклада древних обществ.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Министерства образования и науки Республики Казахстан (проект № AP05133813).

Список литературы Древнеорошаемые почвы бозокского археологического микрорайона в Северном Казахстане (XI-XII века)

- Андрианов Б.В. Древние оросительные системы Приаралья (в связи с историей возникновения и развития орошаемого земледелия). -М.: Наука, 1969. -253 с.

- Гаврилов Д.А. Предварительные результаты изучения оросительной системы раннесредневекового городища Бозок//Материалы междунар. науч. конф. «Роль степных городов в цивилизации номадов», посвящ. 10-лет. юбилею г. Астана. 2 июля 2008 г. -Астана, 2008. -С. 371-376.

- Гаврилов Д. А., Дергачева М.И., Хабдулина М.К. Палеопочвы и природные условия функционирования средневекового городища Бозок в VIII-XIV вв.//Вестн. Том. гос. ун-та. Биология. -2011. -№ 3 (15). -С. 7-15.

- Гольева А.А. Биоморфный анализ как составная часть генетико-морфологического исследования почвы//Почвоведение. -1997. -№ 9. -С. 1045-1055.

- Гольева А.А. Фитолиты и их информационная роль в изучении природных и археологических объектов. -М.: Наука, 2001. -140 с.