Древнетюркские петроглифы Елангаша (Юго-Восточный Алтай)

Автор: Кубарев Г.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XXII, 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается компактная группа наскальных изображений, расположенная на 5-м участке местонахождения петроглифов Елангаш на Юго-Восточном Алтае. Несмотря на три монографические публикации петроглифов этого самого известного на Алтае петроглифического памятника, датировка его конкретных изображений и композиций не предпринималась. На основе анализа стилистических особенностей, воспроизведенных реалий (колчана, налучья, луков, стрижки коней), слабой патинизации автор выделяет группу петроглифов древнетюркской эпохи, выполненную в технике точечной выбивки. Как известно, такая техника создания наскальных изображений использовалась в эпоху раннего Средневековья достаточно редко. Самыми популярными образами в этой группе петроглифов являются всадники, олени, верблюды, а наиболее распространенный сюжет - сцены охоты всадников на диких животных.

Петроглифы, юго-восточный алтай, елангаш, древнетюркская эпоха, сцены охоты, изображения всадников

Короткий адрес: https://sciup.org/14522379

IDR: 14522379 | УДК: 902/904

Текст научной статьи Древнетюркские петроглифы Елангаша (Юго-Восточный Алтай)

Авторы монографических исследований по петроглифам Елангаша отмечали, что этот памятник наскального искусства Юго-Восточного Алтая является на редкость многослойным, а установление и уточнение его хронологии – дело будущего, требующее кропотливого научного анализа и четкой хронологической классификации [Окладников и др., 1979, с. 9]. Они условно разделили петроглифы Елангаша на три большие хронологические группы: 1) досакскую, 2) сакскую, 3) тюркскую [Там же]. При этом датировка каких-либо изображений и композиций этого памятника не была приведена и конкретизирована. Петроглифы Елан-гаша опубликованы в нескольких монографиях

[Окладников и др., 1979, 1980, 1982; Окладников, Окладникова, 1985]. Подавляющее большинство изображений этого местонахождения выполнены в технике выбивки и относятся к эпохе бронзы – раннего железного века.

Необходимо подчеркнуть, что проблема выделения наскальных рисунков древнетюркского периода, выполненных выбивкой, на петроглифических памятниках Алтая по-прежнему остается актуальной. Как известно, преобладающей и излюбленной техникой выполнения наскальных изображений в древнетюркскую эпоху была гравировка тонкими резными линиями. Выбитые же изображения этого времени выявлены в значи- тельно меньшем количестве, либо исследователи затрудняются с их вычленением.

За прошедшее с момента публикации петроглифов Елангаша время исследованы и введены в научный оборот образцы наскальных изображений десятков новых местонахождений Ро ссийского и Монгольского Алтая. Благодаря воспроизведенным реалиям (колчанам, налучьям, прическам людей и стрижке коней и др.), сопутствующим тамгам, значительно меньшей патинизации по сравнению с ранними петроглифами, удалось обоснованно отнести те или иные группы выбитых или гравированных наскальных изображений к раннесредневековому периоду, выявить их характерные стилистические особенности. Это позволяет по-новому взглянуть на некоторые группы петроглифов Елангаша и их датировку.

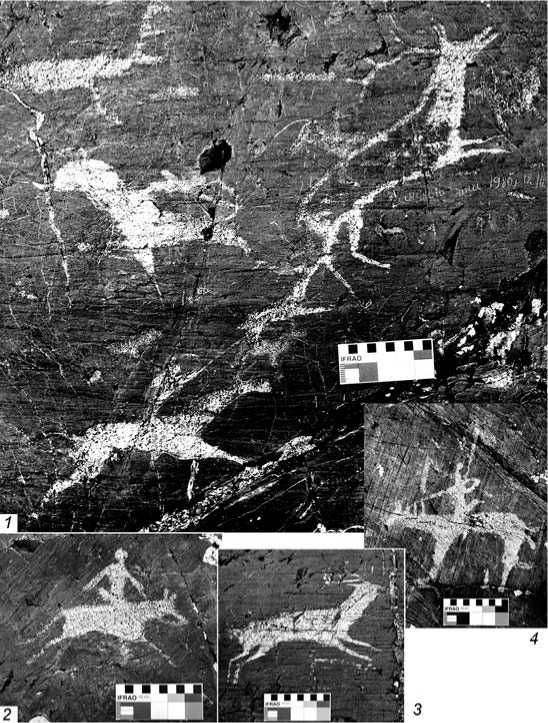

Рассматриваемая нами группа наскальных изображений находится на вершине, а также на восточном склоне самого высокого скального выхода 5-го участка петроглифов Елангаша [Окладников и др., 1979, табл. 68, 1; 79, 3; 80, 1; 81, 1; 82, 5; 88, 8; 89, 4; 1980, табл. 3, 1]. Схематичность опубликованных прорисовок не позволяет в полной мере судить о вероятной датировке многих изображений. Именно поэтому я привожу фотографии некоторых, наиболее ярких, из них (рис. 1–3). Осмотр этих петроглифов, их копирование и фотографирование убеждают в том, что они были созданы в древнетюркскую эпоху. К указанному историческому периоду можно отнести по меньшей мере семь больших композиций и две отдельные фигуры всадников (на коне и на верблюде).

Приведем описание наиболее показательных петроглифов из этой группы. Частью большой композиции является динамичная сцена охоты двух всадников на оленя (рис. 1, 1 ). Обращает на себя внимание изящное и реалистичное воспроизведение животных – бегущего оленя и галопирующих коней. Корпус всадников, стреляющих из лука, заметно наклонен вперед. Фигуры коней выполнены сплошной выбивкой, а оленя – контурной, за исключением шеи, которая выбита полностью. Позади оленя воспроизведена фигура олененка.

Близкая по стилю фигура оленя-марала (рис. 1, 3 ) относится к еще одной композиции, включающей и других животных. Марал также реалистичен и показан бегущим.

Выбитая фигура всадника (рис. 1, 2 ), входящая в единую композицию с изображениями козлов, также, несомненно, создана в эпоху Средневековья. Об этом говорит изображение галопирующего

коня, налучья или колчана, разведенных рук всадника, одна из них держит повод, другая – отведена на круп. Не вызывает сомнений и раннесредневековая датировка другого одиночного всадника (рис. 1, 4 ). На рисунке также различим колчан или налучье, стрижка гривы коня в виде трех зубцов. Всадник держит копье со знаменем или бунчук (рис. 1, 4 ).

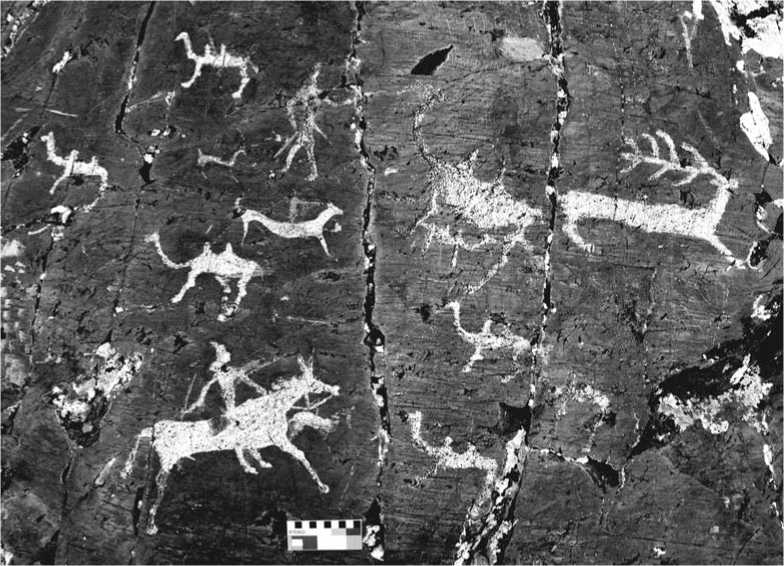

Еще одна сцена включает всадника, человека, ведущего на поводу верблюда, и нескольких животных – оленя, козла, верблюдов (рис. 2). Также как и в предыдущем случае, руки всадника разведены в стороны, в одной он держит повод, в другой – длинное клинковое оружие (меч-палаш?). Такое же оружие в руках пешего воина, ведущего верблюда. Мечи-палаши у обеих фигур выполнены в технике шлифовки.

Другая композиция включает в себя изображения нескольких верблюдов (рис. 3). Они довольно изящны и реалистичны – с длинными тонкими ногами, вытянутой изогнутой шеей, тонкой, поджарой

Рис. 1. Фрагменты композиций древнетюркского периода. Елангаш, 5-й участок.

1 – сцена охоты двух всадников на оленя; 2, 4 – фигуры всадников; 3 – изображение оленя.

Рис. 2. Сцена с всадником, верблюдами и человеком, ведущим за повод верблюда. Древнетюркский период.

Елангаш, 5-й участок.

Рис. 3. Сцена с верблюдами. Раннескифский (?) и древнетюркский периоды. Елангаш, 5-й участок.

фигурой. Вероятно, можно согласиться с мнением наших предшественников о том, что фигуры верблюдов нижнего фриза этой композиции были созданы в раннескифский период, а изображения над ними были выбиты в подражание им в более позднее время [Окладников и др., 1980, с. 5]. По-видимому, это было сделано в эпоху раннего Средневековья.

Необходимо также отметить, что верблюды нижнего фриза имеют такую же незначительную степень патинизации, что и выбитые выше них более схематичные фигуры. Это может свидетельствовать о том, что раннескифские изображения были полностью подновлены выбивкой и включены в состав новой композиции в древнетюркскую эпоху. Вместе с тем необходимо отметить большое сходство елан-гашских верблюдов с изящными изображениями этих животных древнетюркской эпохи на памятнике Цагаан-Салаа I в Монгольском Алтае [Кубарев Г.В., Цэвээндорж, 1999, рис. 5, 1, 3; Кубарев В.Д., Цэвээндорж, Якобсон, 2005, рис. 97, 10].

Кроме уже указанных реалий (колчана и налучья), характерных для раннесредневековых всадников, на изображениях этой группы воспроизведены сложносоставные луки и наконечники стрел ромбической формы. У одного из лучников, вероятно, показана длинная коса. Исследователями уже подчеркивалась манера изображения раннесредневековых всадников без ног, которые, вероятно, вдеты в стремена и поэтому не показаны вовсе [Кубарев В.Д., 2009, с. 17]. Особенно это относится к галопирующим фигурам. Такая же особенность характерна и для рассматриваемых елангашских всадников. Контуры многих фигур намечены резными линиями, ими же часто воспроизведены отдельные элементы: луки, тетива, стрелы, повод. Все рассматриваемые композиции и отдельные изображения отличаются слабой степенью патинизации в сравнении с более ранними петроглифами эпохи бронзы и раннего железного века.

Территориально наиболее близки рассматриваемым елангашским изображениям многочисленные всадники тюркского времени в петроглифах Хар-Салаа III, у г. Шивээт-Хайрхан [Кубарев В.Д., 2009, рис. 268, 277, 278 и др.]; Цагаан-Салаа и Бага-Ойгура [Кубарев В.Д., Цэвээндорж, Якобсон, 2005, рис. 96] в Монгольском Алтае; Бош-Дага и Сыын-Чурека в Туве [Дэвлет, 2001, рис. 1], в наскальных рисунках Ешкиольмеса в Семиречье [Марьяшев, Рогожинский, 1991, рис. 50, 58, 60] и др. Они близки по стилю и воспроизведенным на них реалиям. Здесь также представлены динамичные сцены охоты на диких животных.

Компактное расположение рассматриваемой группы петроглифов Елангаша и их стилистическое единство может свидетельствовать о создании их в короткий временной промежуток одним и тем же мастером. Причем в некоторых случаях он использовал уже имеющиеся образы, подновлял их и дополнял новыми фигурами. Несомненно, что работу по атрибуции древнетюркских петроглифов как на уже известных, так и на новых петроглифических памятниках Алтая необходимо продолжить.

Список литературы Древнетюркские петроглифы Елангаша (Юго-Восточный Алтай)

- Дэвлет М.А. Два наскальных изображения средневековых воинов из Тувы//Вопр. военного дела и демографии Сибири в эпоху средневековья. -Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2001. -С. 76-78.

- Кубарев В. Д. Петроглифы Шивээт-Хайрхана (Монгольский Алтай). -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2009. -420 с.

- Кубарев В. Д., Цэвээндорж Д., Якобсон Э. Петроглифы Цагаан-Салаа и Бага-Ойгура (Монгольский Алтай). -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. -640 с.

- Кубарев Г.В., Цэвээндорж Д. Раннесредневековые петроглифы Монгольского Алтая//Памятники культуры древних тюрок в Южной Сибири и Центральной Азии. -Новосибирск: Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 1999. -С. 157-169.

- Марьяшев А.Н., Рогожинский А.Е. Наскальные изображения в горах Ешкиольмес. -Алма-Ата: Гылым, 1991. -48 с.

- Окладников А.П., Окладникова Е.А. Древние рисунки Кызыл-Кёля. -Новосибирск: Наука, 1985. -148 с.

- Окладников А.П., Окладникова Е.А., Запорожская В. Д., Скорынина Э.А. Петроглифы долины реки Елангаш (юг Горного Алтая). -Новосибирск: Наука, 1979. -136 с.

- Окладников А.П., Окладникова Е.А., Запорожская В. Д., Скорынина Э.А. Петроглифы Горного Алтая. -Новосибирск: Наука, 1980. -140 с.

- Окладников А.П., Окладникова Е.А., Запорожская В.Д., Скорынина Э.А. Петроглифы урочища Сары-Сатак (долина р. Елангаш). -Новосибирск: Наука, 1982. -149 с.