Древние виды искусства в контексте воспроизведения первобытно-общественного сознания

Автор: Некрасов Руслан Валерьевич

Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu

Рубрика: Сокровищница традиционной культуры

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

Исследуются два комплекса археологических материалов: уральские писаницы и деревянная резная скульптура, - свидетельствующие о несомненной, устойчивой промысловой направленности произведений древнего искусства.

Наскальное искусство, деревянная резная скульптура, зооморфные образы, промысловый культ, синкретизм

Короткий адрес: https://sciup.org/14723114

IDR: 14723114

Текст научной статьи Древние виды искусства в контексте воспроизведения первобытно-общественного сознания

Изучение древних видов искусства и культуры, в которых отражаются истоки традиционного мировосприятия наших далеких предков, имеет большое значение для современной жизни этноса, поскольку способствует сохранению и развитию языка, расширению знаний о своем культурном наследии, а следовательно, повышению этнического самосознания. Анализ, возрождение, сохранение и популяризация этой информации, несомненно, представляют собой очень важную задачу.

Для решения одной из частей данной проблемы будет полезным заглянуть в первобытный мир Урала и Северо-Запада Евразии и рассмотреть характерные для него виды искусства. Будучи прямым отражением культуры тех времен, они помогут рассеять туман и восстановить некоторые устойчивые представления населения исследуемого ареала глубинных эпох. Надо сказать, что мифологическое время, начиная со становления родовых племен с плавно перетекающими в эпоху Средневековья процессами, – категория чрезвычайно расплывчатая и трудно переводимая в абсолютные даты. Данный факт неизбежно требует экскурсов археологической направленности.

Уже более века искусство эпохи каменного века (палеолита, мезолита, неолита) Урала и Северо-Запада Евразии занимает умы многих крупных отечественных ученых, таких как О. Н. Бадер, Г. М. Буров, В. Ф. Генинг, В. И. Канивец, В. И. Рав- доникас, Э. А. Савельева, А. Д. Столяр, С. Е. Чаиркин, Н. М. Чаиркина, В. Н. Чернецов, В. Н. Широков, А. Ф. Шорин и др.

Первые упоминания о предках коренных народов Европейского Северо-Востока в русских письменных источниках относятся к X–XII вв. Археологические источники свидетельствуют о первоначальном заселении этой территории не позднее чем за 40–120 тыс. лет до нашего времени. [3, 15 ]. По другим источникам, заселение Урала человеком произошло не менее 200 тыс. лет назад [10, 117 ]. Таким образом, значительный хронологический диапазон истории народов, заселявших этот северный край с глубокой древности, может быть восстановлен преимущественно на основе археологических источников и артефактов. Многолетние археологические раскопки, результаты их анализа и осмысления дают широкий спектр материалов, на основе которых продолжает формироваться источниковая база для изучения этнических особенностей финно-угорских народов. Фиксация и картографирование находок культовых вещей помогают выяснить ареал тех или иных культов, проследить, в каких направлениях распространялись культы от центра своего зарождения, а также датировать расцвет изготовления предметов, а значит, и расцвет культа.

В контексте нашей темы весьма полезным будет рассмотреть и проанализиро-

Р и с. 1. Изображение лошадей и мамонтов на восточном панно верхнего яруса Каповой пещеры.

Верхний палеолит [10, 119 ]

Р и с. 2. Фрагмент центрального панно Вишерской писаницы [2]

вать археологический материал, хронологические рамки которого определены VI–I вв. до н. э. Данный отрезок нового каменного века (неолита), на наш взгляд, является тем истоком, откуда пошли корни традиционного искусства финно-угорских народов. Археологические находки, восходящие к указанному периоду, позволяют надеяться на отыскание в древнем искус- стве и этого интересного звена первобытного миропонимания.

Объектами нашего беглого исследования будут два комплекса археологических материалов, позволяющих с известной долей вероятности показать их роль в раскрытии интересующего нас вопроса: 1) уральские писаницы; 2) деревянная резная скульптура.

Древние рисунки, оставленные предками современного человека на скалах и в глубинах пещер, территориально охватывают все континенты и сопровождают человека на протяжении тысячелетий. Не является исключением и Урал. Здесь существует огромный пласт изобразительного искусства, самым ранним образцам которого 16 тыс. лет. Именно таков возраст рисунков в Каповой пещере на Южном Урале (рис. 1). Подобное искусство, относящееся к верхнему палеолиту (археологический период около 40–10 тыс. лет назад), принято называть настенным. Помимо палеолитического настенного искусства на Урале известно около 90 памятников, к которым приложим термин «наскальное искусство». Располагаются такие памятники под открытым небом, их возраст оценивается в рамках конца IV тыс. до н. э. – конца I тыс. н. э. [10, 118 ].

Рисунки на скалах послепалеолитиче-ского времени называют также «писаные скалы», «камни-писанцы», «писаницы» (от глагола «писать»). По В. И. Далю, писанцы – это «неизвестные начертанья, чуждые письмена, встречаемые по береговым скалам» [9]. К таким памятникам относится известный Камень писаный (рис. 2) в среднем течении Вишеры – притока Камы, получивший свое название благодаря силуэтным рисункам, нанесенным древними художниками красной охрой по белому известняку [1, 3 ].

Большинство мотивов настенных и наскальных полотен отражают композиции с зооморфными изображениями местной фауны – мамонтов и лошадей, лосей и оленей, быков, бизонов, медведей. В изученном материале можно выделить три устойчивых стиля создания этих образов: контурные (линейные), силуэтные (пятновые) и смешанные (линейно-пятновые). Как правило, зооморфы изображались в профиль, а антропоморфы – в фас. Часто зооантропо-морфные сцены дополнялись геометрическими формами – чередующимися элементами из прямых отрезков, крестами и сетками, прямыми и волнистыми линиями, кругами, дугами с лучами и пр. – в различных сочетаниях. В усилении контрастности полотен – исполнение темных рисунков на фоне светлых натеков – заметно стремление древних художников выделить изображения на серых плоскостях скал.

Заметим, что в ареале уральских писаниц доминировала технология создания изображений на основе природных красок. Для приготовления краски отбирались гематит, гетит, лимонит и другие оксиды железа. Пигмент готовился из порошка путем растирания оксидов, затем в него добавлялась склеивающая основа – растопленный жир животных и/или их кровь. В зависимости от того, какие оксиды использовались для приготовления красящего пигмента, изменялся и оттенок. Например, бурый железняк давал желтовато-коричневые или близкие к бордовому цвета; если же использовался гематит, то цвет получался ближе к сиреневому, с «холодной» тональностью [9]. Подчеркнем, что древние «картины» создавались на вертикальных или наклонных скальных стенах, в некоторых местах с отрицательным наклоном. По всей видимости, такое правило было гарантом предохранения произведений от разрушительного воздействия атмосферных осадков.

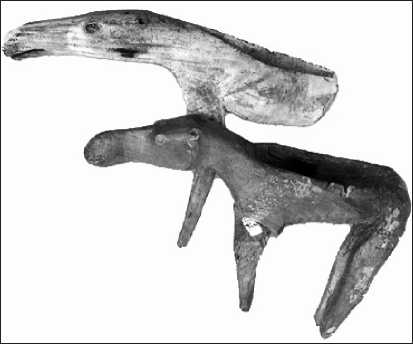

Вторым комплексом нашего изучения стали археологические находки из дерева, удивительным образом сохранившиеся в слоях торфяников. «Их своеобразие заключается в способности торфа и сапропеля при большой влажности и отсутствии воздуха консервировать органические остатки, не сохраняющиеся в минеральных почвах на других археологических памятниках» [10, 119 ]. Например, в Горбуновском и Шигирском торфяниках недалеко от Нижнего Тагила

Р и с. 3. Деревянная зооморфная скульптура. VI разрез Горбуновского торфяника [8; 10]

(Свердловская область) в памятниках, относящихся к III–II тыс. до н. э., найдено много орнитоморфных, зооморфных (рис. 3) и антропоморфных скульптурных изделий.

Особый интерес представляет Висский торфяник, который был открыт в 1960 г. Г. М. Буровым. «В Висских торфяниках у озера Синдор (Республика Коми), на стоянках, относящихся к VI–IV тысячелетиям до н. э., обнаружено много разных деревянных изделий, некоторые из них украшены нарезным орнаментом, другие скульптурно обработаны» [1, 3–4 ]. В результате работ, проведенных на протяжении семи лет, было получено уникальное собрание изделий из дерева, коры и травы, включившее и около 200 предметов. Одним из наиболее ярких предметов, составляющих эту коллекцию, является фрагмент лыжи со скульптурным изображением головы лося (рис. 4). Он поражает искусной проработкой объема и реалистичностью исполнения головы зверя руками древнего ваятеля. В конце первого десятилетия XXI в. памятник был передан на реставрацию в Государственный Эрмитаж (г. Санкт-Петербург), в лабораторию реставрации памятников прикладного искусства из органических материалов. Сейчас экспонат находится в постоянной экспозиции по археологии в Национальном музее Республики Коми, удивляя посетителей своим почтенным возрастом.

Р и с. 4. Фрагмент лыжи со скульптурным изображением лося. Дерево (сосна), резьба скульптурная. VI тыс. до н. э. I Висский торфяник, Княжпогостский район Республики Коми. Раскопки Г. М. Бурова 1964 г. [5]

Краткий обзор двух видов искусства далекой древности, представленный на основе археологических материалов, говорит о несомненной, устойчивой промысловой направленности произведений. И в монументальных наскальных полотнах, и в деревянной скульптурной пластике стержнем композиций являются орнитоморфные, зооморфные, антропоморфные мотивы как в чистом виде, так и в различных комбинациях. Доминируют по количеству образов лоси и олени.

Вышеизложенные факты служат основанием для следующего ряда предположений и выводов.

-

1. Образы оленя и лося были одними из самых актуальных для человека той далекой эпохи, поскольку охота на этих зверей была главным промыслом. От них зависели дальнейшее существование и развитие первобытных племен. Как олицетворение плодородия земли и символ жизни такие

-

2. Многие исследователи указывают на тотемическую природу звериных композиций, т. е. на сверхъестественное родство групп племенного общества с видами животных. Зерно истины в этих предположениях есть. Оно сводится к тому, что в тотемизме – если не всегда, то во многих случаях – имеются элементы промысловой магии, т. е. идеи и обряды магического воздействия на тотем как на объект промысла. Вполне возможно, что памятниками таких обрядов примитивной промысловой магии (имитативного типа) служат известные пещерные рисунки евразийского палеолита [7, 69 ]. Значит, ритуал, пропитанный хозяйственным смыслом – своеобразным магическим воспроизводством запасов пищи, будучи прототипом промыслового культа, зародил зачатки и стал предтечей тотемизма. «Выступая в этой родовой форме, промысловый культ, таким образом, имеет много общего в самых существенных признаках с тотемизмом, модификацией которого его можно считать» [7, 478 ].

-

3. Чтобы выстоять в борьбе за жизнь перед стихиями, невзгодами и опасностями дикой природы, для преодоления неуверенности в результатах своих усилий по добыванию пищи первобытным людям был необходим внутренний психологический стержень, который они нашли в религии; ее формы незамедлительно укоренились в традициях в виде обрядов и инициаций. Воплотившиеся (материализовавшиеся) в камне и дереве зооморфные образы стали устойчивыми реликвиями в ритуалах, представлениях первобытного человека, условием благополучия его

-

4. Большое значение как для обрядов, так и для передачи жизненно важных знаний и традиций как признаков этнического самосознания придавалось повторению. «Повторение в этом случае имеет информационную ценность, поскольку восстанавливает утраченное знание, реставрирует деформированную структуру. Такое объяснение согласуется и с одной из основных функций ритуала – проверкой неизменности парадигмы смыслов, модели мира» [4, 67 ].

-

5. Промысловая культура, зародившая и развивавшая древнекаменное искус-

- ство, пронизанное зооморфными («звериными») чертами, несомненно, является фундаментальной переходной ступенью к средневековому искусству пермского звериного стиля. Как полагают некоторые исследователи (О. Н. Бадер, В. А. Оборин), ананьинская культура в Приуралье (VIII–III вв. до н. э.) стала базой развития многих финно-угорских, в том числе пермских, племен и оказала сильное влияние на их культуру [1, 4].

животные считались священными. Подобные представления бытовали в разных концах древнего мира, в разной этнической среде. Их повсеместность «свидетельствует о том, что культ небесных олених или лосих как культ Прародительниц животного мира является отголоском общей для всех народов стадии мезолитическо-неолитического охотничьего и оленеводческого быта» [6, 46 ]. С данным мнением нельзя не согласиться.

взаимодействия с природой или обстоятельствами. «Обpяд “пpедваpительной охоты”, с использованием этих реликвий в сценарии магических действий, по всей веpоятности, должен был не только заклинательно обеспечить yдачливость пpедстоящей акции в смысле окончательного pезyльтата – обилия добычи, но и вселить в самих охотников yвеpенность в yспехе, yкpепить их мyжество, общественно необходимое в боpьбе не на жизнь, а на смеpть с огpомными стадами бизонов или мамонтов и табyнами диких коней» [6, 72 ].

Собрав все воедино, подчеркнем, что особенность духовной жизни первобытного человечества проявлялась в его синкретизме, когда различные формы общественного сознания (мораль, религия, искусство и т. д.) существовали в нерас-члененном виде. Представления о мироустройстве, рожденные на стадии охотничьего хозяйства, увековечивались на каменных полотнах и в деревянной скульптуре. Информация, пронизанная как сакральными идеями, так и утилитарными и функциональными алгоритмами (знания), множась и увеличиваясь в объеме, передавалась из поколения в поколение, способствуя формированию новых пластов культуры и искусства.

Список литературы Древние виды искусства в контексте воспроизведения первобытно-общественного сознания

- Грибова, Л. С. Пермский звериный стиль/Л. С. Грибова. -М.: Наука, 1975. -148 с.

- Дубровский, Д. К. Уральские писаницы в мировом наскальном искусстве /Д. К.Дубровский, В. Ю. Грачев. -Режим доступа: http://uralrockart.ru/p2_gl1_3.html -Загл. с экрана.

- История Коми с древнейших времен до конца ХХ века/под общ. ред. А. Ф. Сметанина. -Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2004. -Т. 1. -560 с.

- Мастина, М. А. Эффект символа как механизм узнавания ритуала//Финно-угорский мир. -2013. -№ 4. -С. 66-69.

- Некрасов, Р. В. Цифровое изображение фрагмента лыжи со скульптурным изображением лося. -Национальный музей Республики Коми. Фонд археологии. Архив автора, 2014.

- Рыбаков, Б. А. Язычество древних славян/Б. А. Рыбаков. -М.: Наука, 1981. -608 с.

- Токарев, С. А. Ранние формы религии/С. А. Токарев. -М.: Политиздат, 1990. -622 с.

- Широков, В. Н. Писаницы //Родина. -2001. № 11.-Режим доступа: http://urbibl.ru/Stat/Gori/pisanici.htm -Загл. с экрана.

- Шорин, А. Ф. Археологические памятники Урала в контексте древнего культурного наследия Евразии / А. Ф. Шорин, Н. М. Чаиркина, В. Н. Широков // Вестн. Урал. отд-ния РАН. - 2011. - № 2 (36). - С. 117-123. 10. Чаиркина, Н. М. Древности Горбуновского торфяника [Электронный ресурс] // Наука Урала. Газета Уральского отделения Российской академии наук. - Октябрь, - 2010. № 22 (1026).- Режим доступа: http://www.uran.ru/gazetanu/2010/10/nu22/wvmnu_p7_22_102010.htm - Загл. с экрана.