Древний культовый объект на горе Козьей на юге Западного Забайкалья

Автор: Ташак Василий Иванович

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: История

Статья в выпуске: 8, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится детальное описание археологического местонахождения Гора Козья, расположенного в Кяхтинском районе Республики Бурятия. На основе анализа отдельных структурных элементов местонахождения сделан вывод о том, что скалистая вершина горы и окружающие ее каменные курганы вместе составляют древний культовый объект. На основе предварительных данных прослежен ареал распространения таких культовых объектов на юге Западного Забайкалья.

Археология, бронзовый век, древний культовый объект, западное забайкалье

Короткий адрес: https://sciup.org/148182564

IDR: 148182564 | УДК: 903.7

Текст научной статьи Древний культовый объект на горе Козьей на юге Западного Забайкалья

В ходе многолетних экспедиционных исследований на территории Западного Забайкалья, возглавляемых автором статьи, выявлены и изучены десятки различных археологических объектов. В числе выявленных и исследованных оказались местонахождения, определяемые как древние культовые объекты. В рамках целенаправленного поиска и изучения таких объектов, проводимых в последние годы, был поставлен ряд задач. Одним из приоритетных направлений исследований стало изучение пространственной организации древних культовых объектов, определяемых как святилища. В первую очередь, актуальность этого направления в изучении древних культовых объектов Забайкалья обусловлена тем, что исследователи, обращавшиеся ранее к этой теме, ограничивались констатацией факта наличия святилища и общим описанием объекта. При таком подходе, например, сформировалось устойчивое мнение о том, что такой выразительный компонент в изучении духовного мира древнего человека Забайкалья, как наскальные рисунки, маркирует святилища или что скалы с петроглифами являются святилищами [1]. В качестве доказательства рассматривались археологические и остеологические находки под скалами с рисунками, залегающие в рыхлых отложениях. Находки под скалами интерпретировались как жертвоприношение. Не отрицая этого факта, следует заметить, что не всегда предметы, залегающие в рыхлых отложениях под скалами с наскальными рисунками, являются жертвенными. Нередко под скалами располагались отдельные жилища или даже стоянки древних жителей региона, а находки будут маркировать не культовый объект, а жилищный или стояночный комплекс. Но даже в тех случаях, когда скала с петроглифами обоснованно отнесена к святилищам, вопросы территориального распространения самого святилища в большинстве случаев не ставились и не рассматривались.

Другим важным источником по изучению духовного мира древнего человека являются могильники и захоронения. Сами погребальные объекты и комплексы объектов, а также артефакты, помещенные в погребения в процессе захоронения, дают разнообразный материал по обрядам, связанным с захоронением. Но эти данные не дают ответов на ряд вопросов. Один из них следующий: можно ли в рамках погребального комплекса выделять культовые объекты, например, святилища? Как показывают исследования, в рамках крупных погребальных комплексов Забайкалья выделяются структуры, отражающие проведение обрядов, не связанных напрямую с погребальными действиями. Например, С.В. Даниловым в границах крупного погребального комплекса возле с. Нижний Бур-гултай в Джидинском районе Республики Бурятия обнаружены сгруппированные каменные кладки со следами жертвоприношений под ними [2; 3]. Каменные кладки, перекрывающие углубления со следами жертвоприношений, группируются на ограниченной территории, маркируя ее как место проведения обрядов на обширной площади могильника.

В ходе проводимых нами исследований выявлены новые археологические объекты, пространственная организация которых позволяет поставить вопрос об их культовом назначении. К этим объектам относятся местонахождения, морфологически определяемые как могильники по наличию каменных курганов в качестве основного конструктивного элемента. В их числе фиксируются как курганы с оградками из камней – курганы-керексуры, так и курганы без оградок. Еще одним важным структурным элементом объектов этого типа является гора со скалистой вершиной. Определенная пространственная организация и взаимосвязь всех структурных элементов выделяет их из общего объема древних могильников.

Наиболее интересным и демонстрирующим «классический» вариант археологических памятников подобного типа является могильник на горе Козьей в Кяхтинском административном районе Республики Бурятия (РБ). Объект обнаружен в 1991 г. в ходе изучения палеолитических памятников в долине реки Чикой. В 2012 г. осуществлено его детальное изучение [4].

Гора Козья расположена в 10 км на С-С-З от северной окраины с. Усть-Киран Кяхтинского района РБ и в 7,5 км прямо на запад от левого берега протоки р. Чикой. Являясь частью восточных отрогов хребта Бургутуй, гора возвышается по правому борту пади Нарин-Хундуй и делит ее на две части – широкую восточную, выходящую устьем к левобережью Чикоя, и более узкую западную, берущую начало в глубине хребта. По форме гора конусообразная (пирамидальная), на юге примыкает через седловины к массиву отрогов. Склоны горы на севере, непосредственно опускающиеся ко дну пади Нарин-Хундуй, крутые и очень крутые в нижней части со скалистыми выходами. С востока и запада склоны в нижней части средней крутизны с постепенным увеличением крутизны по мере продвижения вверх. По протяженности северный склон относительно других сторон короткий – немногим более 500 м, а протяженность восточного и западного около 750 м. Вершина горы возвышается над отрогами и имеет четко выраженную форму конуса. Подчеркивают конусо-образность формы округлые очертания подножия самой горы с востока, севера и запада. Купол вершины скалистый, увенчанный небольшой площадкой. В ХХ в. на скалистой вершине горы возведен триангуляционный геодезический пункт.

Падь Нарин-Хундуй изобилует археологическими местонахождениями, среди которых численно преобладают стоянки финального палеолита, неолита, бронзового и железного веков. Такие же местонахождения сосредоточены у восточного подножия горы. По бортам пади, на склонах и подгорных шлейфах небольшими группами или поодиночке фиксируются погребения бронзового и железного веков. Наиболее крупный памятник, определяемый как могильник, расположен в привершинной части горы Козья (рис. 1).

Рис. 1. Вид с запада на конусовидную вершину горы Козья

В связи с чем он получил название – могильник Гора Козья (могильник на Козьей Горе). Наиболее низко расположенные элементы могильника – отдельные курганы, превышают северо-восточное и восточное подножие горы на 170–180 м. В составе могильника выделяется три локальные группировки отдельных элементов. Две из них связаны с седловинами на юге и на севере от вершины.

Северная седловина образована между основной вершиной и небольшой скалистой возвышенностью на самом краю северного склона. Здесь расположено два каменных кургана, у одного слабо прослеживаются следы подквадратной оградки. У второго кургана следов оградки не обнаружено.

Южная седловина образована на гряде, соединяющей гору с массивом отрогов. Здесь расположено три элемента памятника – два каменных кургана-керексура с круглыми каменными оградками и помещенная между ними плиточная могила с низкими стенками. Как в первой, так и во второй седловинах курганы располагаются на субгоризонтальной поверхности с небольшим наклоном. Курганы в седловинах задернованы и по внешнему виду напоминают многие курганы из других погребальных комплексов.

Третья группа структурных элементов археологического памятника отличается по дислокации и внешнему виду от курганов в седловинах. Во-первых, все курганы этой группы сосредоточены вокруг конусообразной вершины горы. Во-вторых, курганы сооружены на крутом каменистом склоне. В-третьих, курганы сложены из крупных глыб, усевающих склоны горы в привершинной части. В этой группе каменные оградки подквадратной формы прослеживаются только у четырех курганов. В остальных случаях оградок нет или они не прослеживаются на склонах, усеянных скальными обломками. Из-за положения на крутом каменистом склоне все сооружения из крупных скальных обломков задернованы слабо или не задернованы вовсе.

В связи со всеми перечисленными данными становится ясным, что курганы третьей группы сооружались не как надмогильные конструкции, а с какой-то иной целью. Эта цель становится понятной из анализа структуры археологического комплекса. В этой структуре четко прослеживается два основных элемента. Первый элемент ландшафтный (природный) – это конусообразная скалистая вершина с каменистыми склонами. Второй элемент искусственный (рукотворный) – каменные курганы. Искусственные конструкции окружают конусовидную вершину по периметру, образуя вокруг нее своеобразную ограду, расчлененную на отдельные элементы. Само взаимное сочетание этих компонентов показывает, что центральная роль в этом комплексе отведена ландшафтному элементу – вершине горы. Она выбрана как центр, вокруг которого сооружались каменные курганы с целью проведения обрядов или в ходе проведения обрядов.

Гора, выступающая центром обрядовых действий, может сама рассматриваться как персонифицированный объект культа, с одной стороны. С другой стороны, гора может олицетворять элемент космогонических представлений народа, осуществлявшего здесь обрядовые действа.

В данной природно-рукотворной конструкции обращает на себя внимание то, что вершина горы и сооруженные вокруг нее курганы в совокупности напоминают каменный курган-керексур, окруженный жертвенниками. В этом случае, перед нами предстает сложная конструкция в виде природно-рукотворного керексу-ра, окруженного искусственными курганами-керексурами.

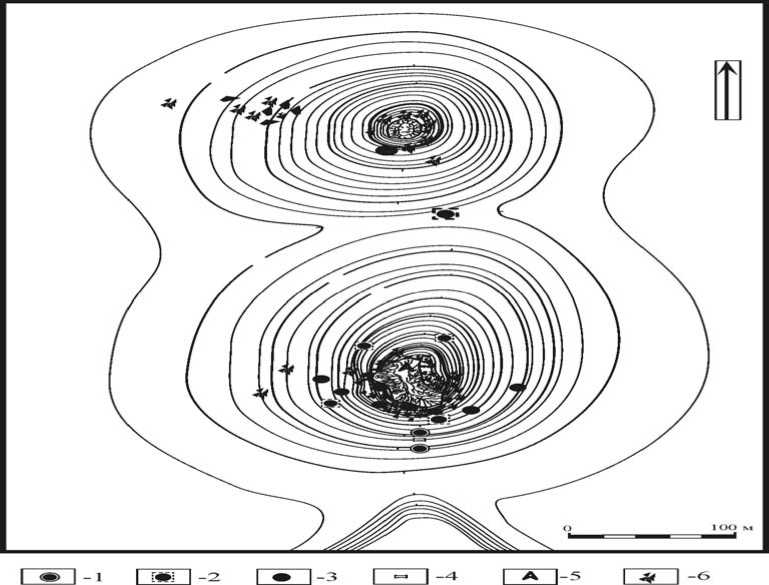

Также следует обратить внимание на характер расположения курганов вокруг вершины (рис. 2).

Рис. 2. Схема древнего культового объекта на горе Козья

1 – курганы с круглой оградкой; 2 – курганы с квадратной оградкой; 3 – курганы без оградки; 4 – плиточная могила; 5 – триангуляционный пункт; 6 – скальные обломки и выходы скал.

Искусственные сооружения не распределены вокруг вершины равномерно, большая их часть – 8 курганов – сосредоточена на южной и западной сторонах. С северной, северозападной, восточной и юго-восточной сторон расположено всего 4 кургана. Такое расположение искусственных конструкций тем более показательно, учитывая, что погребения курганного типа располагаются у подножия гор и различных возвышенностей, на подгорных шлейфах, а иногда и горных склонах, но всегда с южной, юго-восточной, юго-западной сторон. Значительно реже эти сооружения встречаются с северо-западной и северо-восточной сторон от вершин. И исключительно редко с северной (теневой) стороны. В случае с горой Козьей мы можем наблюдать исключительность, в силу того, что курганы возводились с ритуальной целью, в которой имело значение выделение вершины, а не следование ритуалу погребения.

Поскольку в седловинах зафиксированы бесспорные курганы-керексуры и плиточная могила, традиционно датируемые на территории Забайкалья и Монголии в пределах развитого и позднего бронзового века, а курганы на склонах вокруг вершины также являются керексурами, хотя и представлены в грубоватых конструкциях, появление всего комплекса может быть датировано бронзовым веком. Уточняя датировку, следует отметить, что основными рукотворными элементами комплекса являются курганы-керексуры, датируемые концом 2-го – началом 1-го тысячелетия до н.э. [5: с. 140], поэтому следует считать, что появление данного комплекса происходит именно в этом временном диапазоне.

В последующие времена люди, по всей видимости, неоднократно обращались к этой горе как сакральному объекту. В 2012 г. на скальных блоках вершины горы были зафиксированы буддийские молитвы, написанные на старомонгольском языке, т.е. с распространением буддизма в Забайкалье гора была задействована в буддийских культах. В настоящее время 50% надписей покрыто лишайником, что указывает на то, что уже достаточно давно, не позднее чем в первой половине ХХ века, данная гора перестала посещаться как культовое место.

В рамках исследования территориальной организации древних культовых объектов Забайкалья могильник на горе Козьей следует, в первую очередь, рассматривать как сложноорганизованный ритуально-культовый комплекс. Его структура отличается от структуры других изучаемых в настоящее время культовых объектов Западного Забайкалья, в которых наблюдается выделение замкнутого пространства под скалами с петроглифами ритуальными кладками или каменными стенками [6; 7; 8]. Структуру культового объекта на Козьей горе можно охарактеризовать как круговую, где все элементы древнего святилища организуются вокруг центра, образуя округлые или овальные контуры по периметру. Можно предположить, что на скалистой вершине горы тоже была сооружена конструкция курганного типа, но если эта конструкция и была, то в ходе сооружения триангуляционного пункта на вершине она оказалась разрушенной.

Как уже было указано, культовый объект на Козьей горе был обнаружен еще в 1991 г., но поскольку его детальное изучение началось только в 2012 г., то и целенаправленный поиск аналогичных или подобных комплексов не осуществлялся. Тем не менее можно отметить, что объекты подобного типа, хотя и менее выразительные, зафиксированы на Субуктуевском мысу возле с. Усть-Кяхта. Здесь на невысоком гористом плато восточнее с. Усть-Кяхта, возвышается несколько отдельных продолговатых возвышенностей с конусовидными вершинами. По периметру двух возвышенностей расположены курганы-керексуры, плиточные и фигурные могилы. Если последние надмогильные сооружения, безусловно, относятся к погребальным комплексам, то курганы-керексуры могут мар- кировать культовые объекты, подобные тому, что обнаружен на Козьей горе. Детальное изучение первоначальных структур объектов на Субуктуевском мысу затруднено, в силу того, что из-за близкого расположения села, активного использования данной местности в ходе военных учений во времена Советского Союза, многие курганы были повреждены или уничтожены разработкой карьеров, выборкой камня и т.д. Тем не менее общий характер организации пространства путем возведения курганов вокруг возвышенностей и их скалистых вершин позволяет говорить о распространении такого типа культовых объектов на юге Западного Забайкалья. Исходя из результатов предварительного обследования архивных данных, подобные объекты могут быть зафиксированы и на территории Джидинского района РБ.

Привязка круговых структур погребальных и культовых объектов к югу Западного Забайкалья обусловлена геологией и геоморфологией южных районов. Именно здесь формировались отдельные конусовидные горы со скалистыми вершинами и холмообразные возвышенности на гористых плато, которые играют роль центрального элемента при организации структуры культового объекта в привершинной части горы.

Далее, по мере продвижения на север, такие природные объекты, как конусовидные горы, встречаются все реже, постепенно исчезая из ландшафта. Надо полагать, что именно отсутствие конусовидных гор или гор с конусовидными вершинами в доступном степному населению пространстве и ограничило распространение данного типа культовых объектов на север от Кяхтинского и Джидинского районов РБ.

Список литературы Древний культовый объект на горе Козьей на юге Западного Забайкалья

- Тиваненко А.В. Древние святилища Восточной Сибири в эпоху камня и бронзы. -Новосибирск: Наука, 1989. -201 с.

- Данилов С.В. Жертвенный комплекс у села Нижний Бургултай и некоторые вопросы древних обрядов и верований//Культуры и памятники бронзового и раннего железного веков Забайкалья и Монголии. -Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1995. -С. 92-101.

- Данилов С.В. Отражение мировоззрения древних кочевников в археологических памятниках Центральной Азии (на примере комплекса в Нижнем Бургултае)//Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири. -Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2011. -Вып. 2. -С. 156-159.

- Ташак В.И., Антонова Ю.Е. Древние святилища Забайкалья: новый этап исследования//Вестник Бурятского научного центра СО РАН, 2013. -№ 1(9). -С. 18-29.

- Цыбиктаров А.Д. Культура плиточных могил Монголии и Забайкалья. -Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 1998. -288 с.

- Ташак В.И. Древнее святилище в долине Алана (Западное Забайкалье)//Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири. -Иркутск: Изд-во Ир-ГТУ, 2011. -Вып. 2. -С. 251-256.

- Ташак В.И. Территориальная организация древнего святилища Барун-Алан-1 в Западном Забай калье//Вестник Томского государственного университета. Серия: История. 2013а. № 3 (23). -С. 172-176.

- Ташак В.И. Древние культовые объекты Забайкалья: современное их использование и интерпретация местным населением//Интеграция археологических и этнографических исследований. -Иркутск: Изд-во ИрГТУ, 2013б. -Т. 2. -С. 298-300.