Древности типа тушемля-банцеровщина-колочин: обзор типологических систем керамики

Автор: Лопатин Н.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования керамики

Статья в выпуске: 269, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье сравниваются типологические системы анализа лепной керамики тушемлинско-банцеровской культуры и соседних родственных культур (в первую очередь колочинской), изложенные в литературе начиная с 1960-х гг. Это сравнение необходимо для выработки в конечном итоге единых подходов и методов, обеспечивающих дальнейшее изучение древностей больших территорий, на которых в последующую эпоху формируется государство Русь. Выявлены историографические традиции, часть которых оценивается как перспективная для согласования отдельных работ между собой и создания единой типологии. Намечены направления работы для решения задачи создания общеупотребительной универсальной типологической системы анализа керамических материалов указанного круга

Тушемлинско-банцеровская культура, колочинская культура, киевская культура, верхнее поднепровье, лепная керамика, типология

Короткий адрес: https://sciup.org/143180158

IDR: 143180158 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.269.351-370

Текст научной статьи Древности типа тушемля-банцеровщина-колочин: обзор типологических систем керамики

К настоящему времени сложилась противоречивая ситуация в терминологическом определении и разграничении тушемлинских, колочинских и ряда других родственных групп древностей. Так, например, понимание тушемлинской культуры у разных авторов варьирует от признания ее одной из крупных культур, занимающих Смоленское Поднепровье и Подвинье, до фактического упразднения всей культуры, когда ее ареал оказывается поделенным между культурами колочинской (с юга) и псковских длинных курганов (с севера). Мне представляется, что чисто терминологически выход из этой ситуации заключается в применении термина «колочинско-тушемлинская культурно-историческая общность» (по аналогии с применяемым иногда обозначением «киевская культурно-историческая общность»), причем в состав колочинско-тушемлинской общности можно включать и целый ряд других групп, как то банцеровская, псковских длинных курганов, удомельская и другие бескурганные группы Северо-Запада.

1 Статья подготовлена при работе по теме НИОКТР 122011200267-0.

Соотношение археологических древностей данного круга между собой и выявление в их составе мелких культурно-хронологических групп являются до сих пор слабо разработанными направлениями в науке. Данная историографическая ситуация применительно к двум классическим культурам данного круга – тушемлинской и колочинской – была подробно проанализирована автором ( Лопатин , 2017). В этой статье было показано, что основным источником для выявления локальных вариантов материальной культуры в большом массиве древностей типов Колочин-Тушемля-Банцеровщина по-прежнему остается массовая фрагментированная лепная керамика.

В связи с этим необходимо иметь соответствующий инструмент анализа этого источника – единую типологию, которая бы позволила сравнивать керамику в указанных широких рамках.

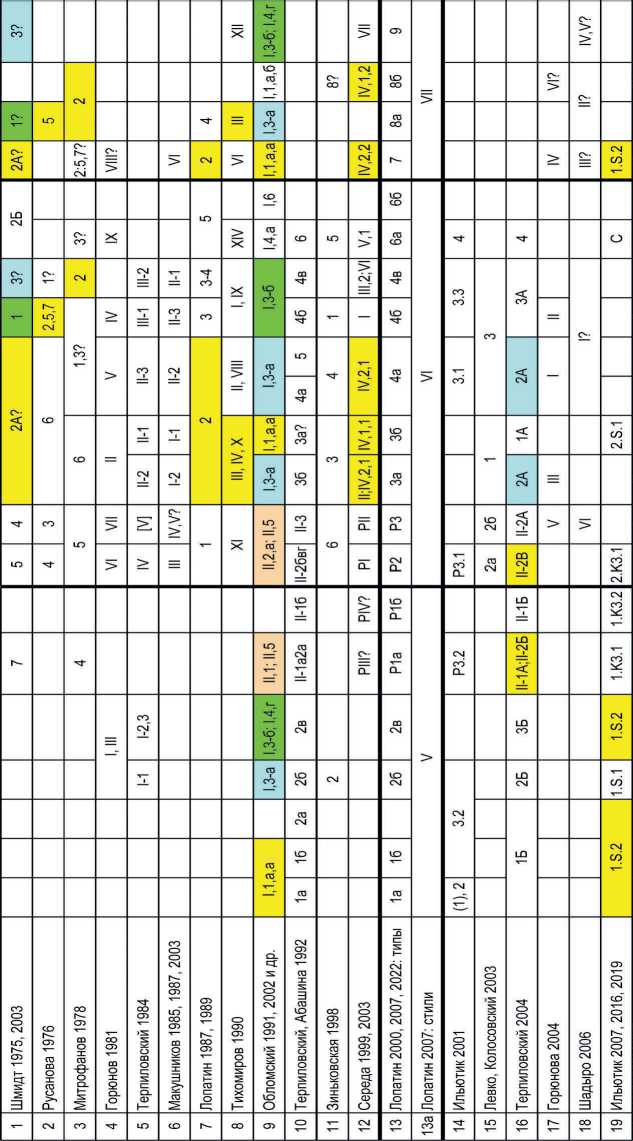

Группы древностей, перечисленные в заголовке, чаще всего относят к эпохе Великого переселения народов и преимущественно датируют V–VII вв. н. э. Однако они возникают и развиваются главным образом на основе киевской археологической культуры (разных вариантов) предшествующего времени – III– IV вв. Соответственно, и системы типологии керамики, как правило, охватывают и ранние материалы, несмотря на разные датировки периодов и отдельных культурных групп у разных авторов. Представленный здесь обзор систем типологии керамики – это подготовительный шаг к выработке единой типологии. Проводилось сопоставление разных систем с типологией Н. В. Лопатина, разработанной в кандидатской диссертации (2000 г.) и позднее несколько раз дорабатывавшейся с целью охватить более широкие (территориально и хронологически) материалы ( Лопатин, Фурасьев , 2007. Рис. 13; Лопатин , 2018. Рис. 2 и др. публикации). Эта типология создавалась не с нуля. Поскольку еще раньше была обоснована непосредственная связь изучаемой культурной группы с киевской культурой, то и в основу типологии керамики были положены проверенные аналитической работой типологии керамики киевской и наследующей ей коло-чинской культур ( Горюнов , 1981; Терпиловский , 1984; Терпиловский, Абашина , 1992). В табл. 1 типологические разработки керамики III–VII вв. расположены в хронологическом порядке первых публикаций, а типология Лопатина (строка 13) выделена жирными линиями.

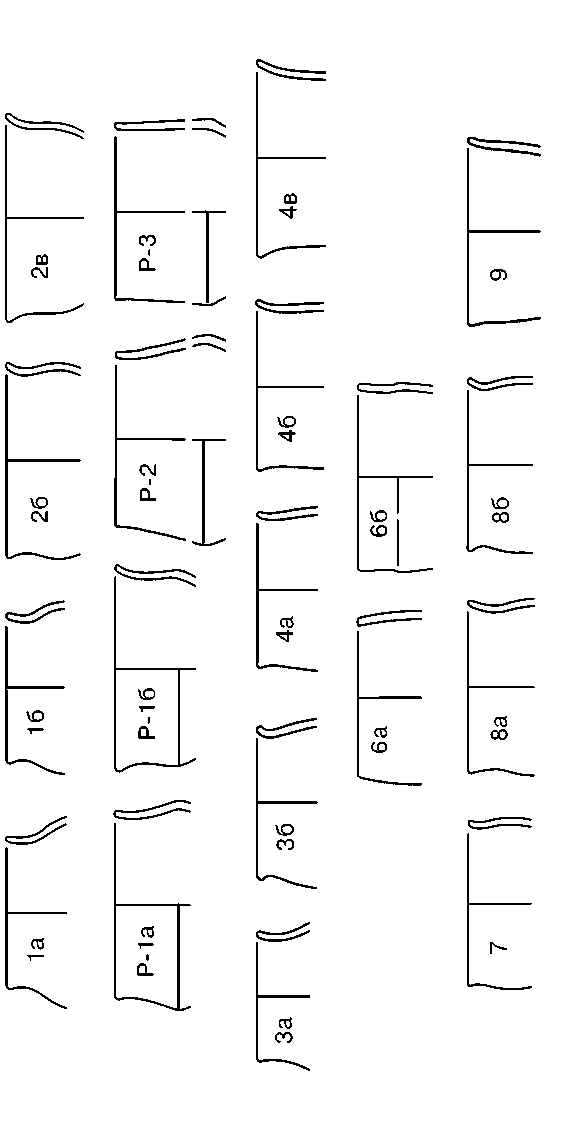

В наиболее полном варианте указанная типология Лопатина включает 10 типов округлобоких и 5 типов ребристых форм – всего 24 варианта, из которых для текущего рассмотрения актуальны 19 (рис. 1). В ней намеренно используются не целые формы сосудов, а их верхние части, так как решается задача исследования наиболее массовой (фрагментированной) керамики. Построение большинства существующих типологий из целых форм представляется ошибочным, потому что предполагает субъективное домысливание каждого фрагмента до обобщенного (идеализированного) эталона. Более корректной является как раз обратная операция – усечение изображения профиля сосуда до фрагмента верхней части стандартного размера, что источниковедчески уравнивает все сопоставляемые объекты между собой. Казалось бы, можно было принять за такой стандарт верхнюю часть сосуда, включающую наибольшее расширение тулова. Однако и этот принцип неприменим на практике, поскольку для сосудов с расширением около середины высоты таких экземпляров всегда будет значительно меньше, чем для форм с высоко расположенным расширением. Поэтому за стандарт, оптимальный для анализа, эмпирически принята высота фрагмента от верхнего края сосуда, равная 80 % его наименьшего радиуса в верхней части. Несмотря на отсутствие у этих фрагментов во многих случаях зоны наибольшего расширения тулова, сама траектория профиля плеча сосуда в верхней части позволяет диагностировать типы и, что самое главное, различать сосуды с высоко и низко расположенным расширением тулова2.

В качестве верхнего уровня обобщения керамических материалов мною обосновано понятие «керамического стиля» (стилистической группы). В изучаемом круге древностей намечены три наиболее заметные стилистические группы (табл. 1, строка 13а) – западная (V), восточная (VI) и северо-западная (VII), каждая из которых олицетворяет облик керамики соответствующей части территории в пределах лесной зоны Поднепровья и к северу от него.

К настоящему времени типология Лопатина получила признание главным образом в исследованиях, посвященных северной части вышеуказанной территории – от Смоленского Подвинья до северных пределов русского Северо-Запада ( Колосовский, Штыхов , 2005; Гавритухин , 2009; Еремеев, Дзюба , 2010. С. 122, 482; Носов, Плохов , 2016. С. 355–356; Исланова , 2016. С. 145; Конецкий , 2016. С. 315, 317; Плавiнскi , 2017; Бубенько , 2019; Бегунова , 2020; Платонова, Жеглова , 2021).

Прежде чем перейти к обзору разнообразных типологий керамики коло-чинской культуры, которые также в большинстве своем восходят к типологии Е. А. Горюнова 1981 г., остановлюсь на разработках предшественников, классиков археологии Смоленщины и Белоруссии Е. А. Шмидта и А. Г. Митрофанова, а также ряда других белорусских археологов. С 1960-х гг. для характеристики форм керамики этого круга древностей применялись описательные термины «тюльпановидные, слабопрофилированные, баночные, ребристые» и др. ( Третьяков , 1963; Сымонович , 1963. С. 126–129; Седов , 1970. С. 50–51; Поболь , 1970. С. 235–236; Митрофанов , 1970. С. 251–252). В 1970-х гг. разработки ряда авторов были усилены вычислениями пропорций целых форм сосудов ( Русанова , 1974; 1976; Шмидт , 1975; Митрофанов , 1978. С. 101–105).

И. П. Русанова оговаривалась, что задачами ее исследования было не детальное исследование посуды из верхнеднепровских памятников, а выяснение вопроса о ее однородности и соотношении с посудой памятников типа Кор-чак ( Русанова , 1976. С. 67, 69). На основании вычисления пропорций доступной выборки целых форм сосудов было выделено 7 типов. Следует заметить, что наиболее характерные и массовые типы 2, 5, 7 (слабопрофилированные, тюльпановидные и баночные) подразделялись без учета пропорций, поскольку пропорциями они очень мало отличаются друг от друга (Там же. С. 69–70). Замечу, что в Верхнем Поднепровье и Подвинье встречается керамика, сходная

Рис. 1. Типология керамики Н. В. Лопатина. Версия 2022 г. (без типов, не актуальных для данного обзора)

Табл. 1. Сравнение систем типологии керамики культур киевской и Тушемля-Банцеровщина-Колочин. Одинаковым цветом в рамках одной строки отмечены те случаи, когда один тип того или иного автора соответствует разным типам в системе Лопатина

пропорциями с пражской, но она мало представлена целыми формами (и до сего дня), поэтому она просто не отражена на графиках И. П. Русановой.

Несильно помогли расчеты пропорций в построении типологии и А. Г. Митрофанову (здесь в табл. 1 его типы условно пронумерованы согласно порядку перечисления в книге 1978 г.: 1 – слабопрофилированные, 2 – тюльпановидные, 3 – банковидные, 4 – ребристые, 5 – цилиндроконические, 6 – округлобокие), который признавал, что далеко не все бытовавшие формы посуды обеспечены целыми экземплярами ( Митрофанов , 1978. С. 102). Поэтому, чтобы охватить многообразие фрагментированной керамики, ему пришлось наметить 7 вариантов в рамках типа 2 (тюльпановидных). Судя по ссылкам на иллюстрации, в их число попала не только керамика типов 4в,7 и 8 моей типологии, но и профилированные фрагменты четвертой четверти I тыс. с поселения Городище (Там же. С. 103). Несмотря на такой предварительный характер (по собственному признанию автора, с. 105), за прошедшие четыре десятилетия для керамики типа Банцеровщины какой-либо лучшей типологии белорусскими исследователями не создано. В одних публикациях делаются отсылки к типологии А. Г. Митрофанова ( Шадыра , 1999. С. 371; Звяруга , 2005. С. 106). В других представлены типологии, которые вряд ли можно считать удачными. Так, в более поздней монографии В. И. Шадыро вновь за основу берется методика И. П. Русановой, несмотря на вышеуказанные ограничения ее применимости для внутренней типологии «верхнеднепровской» керамики ( Шадыра , 2006. С. 70–80). Результат – это, по сути дела, повтор перечня типов по А. Г. Митрофанову. Перечисляемое в тексте многообразие вариантов оформления верхней части (Там же. С. 72–74) на фоне общей слабопрофилированности форм не позволяет понять специфику каждого типа. А. М. Медведев применил для керамики банцеровской культуры свою же типологию, разработанную для иной культуры и эпохи – культуры штрихованной керамики раннего железного века, в которой некоторые формы, отдаленно и лишь описаниями напоминающие банцеровские, относятся к разным периодам, отстоящим от последних на пять и более столетий ( Медведев , 2011. С. 235–237; 1996. Рис. 81). Графическое сопровождение схем типологии перечисленных белорусских авторов, начиная с монографии А. Г. Митрофанова и до наших дней, совершенно неудовлетворительно.

Типология Е. А. Шмидта, включенная в его докторскую диссертацию 1975 г. (Шмидт, 1975. С. 18–19) и воспроизведенная в монографии о тушемлинской культуре (Шмидт, 2003. С. 44–56. Табл. 27), включает 10 типов. Из них три (1, 2 и 5) составляют 80–90 % всей керамики, а остальные 7 – это редкие и единичные формы. Уже из этого следует вывод, что наиболее массовая часть керамики рассмотрена слишком обобщенно, и дело не спасает заявленное деление 1-го и 2-го типов на 5 вариантов, поскольку последние характеризуются интервалами числовых пропорций и очень общими описаниями, но не подкреплены эталонными изображениями. В данном подходе отразилась общая тенденция исследований уважаемого автора – создать образ «тушемлинской культуры» как сумму всех древностей данной территории и данной эпохи и фактически размыть различия между отдельными памятниками и их группами. Этим объясняется и его критический отзыв (Там же. С. 52) о моих публикациях (Лопатин, 1987; 1989), в которых была представлена типология из 6 типов на материалах трех памятников, но при этом уже делалось важное различие между типами (нумерация по новейшему варианту моей типологии): во-первых – 4б, 4в и 8а, объединенными Е. А. Шмидтом, по-видимому, в тип 1, во-вторых – 3 и 6 (по Шмидту – тип 2, варианты А и Б).

Значительно более разнообразными и плодотворными были типологические работы исследователей керамики колочинской культуры, распространенной к югу и юго-востоку от ареала тушемлинско-банцеровских древностей. Решительный шаг в этом был сделан Е. А. Горюновым, изучившим керамику Подесенья III–VIII вв. ( Горюнов , 1981. С. 15–23). Была опубликована схема типологии (состоящая из видов и вариантов), которая в дальнейшем использовалась и развивалась другими исследователями. Представляется, что она не была лишена и недостатков. Так, некоторые виды (III и V) были определены менее четко и последовательно, чем другие, что было позднее откорректировано в книге Р. В. Терпиловского, работавшего совместно с Е. А. Горюновым над теми же коллекциями ( Терпиловский , 1984. С. 20, 21. Рис. 13). Кроме того, важный новаторский элемент исследования Е. А. Горюнова – подсчеты встречаемости видов и вариантов на отдельных памятниках ( Горюнов , 1981. Рис. 4) – представлен лишь в виде результата, а конкретные экземпляры керамики не показаны с типологическими определениями, что снижает ценность этой публикации как рабочего инструмента для других исследователей.

Типология Е. А. Горюнова нашла свое развитие в монографии Р. В. Терпи-ловского (1984), а затем – в своде памятников киевской культуры ( Терпиловский, Абашина , 1992. С. 46), где расширение охвата материалов потребовало увеличить количество видов сосудов. В результате эта типологическая система приобрела логическую четкость и оказалась вполне применимой для анализа материалов более удаленных территориально групп киевской культурно-исторической общности. В моей работе о Верхнем Поднепровье и Подвинье эта система была лишь немного модифицирована и дополнена типами, сформировавшимися на территории расширения ареала этой общности в северном направлении ( Лопатин , 2000. С. 15. Рис. 1). Подробный разбор достоинств и недостатков типологии Терпиловского – Абашиной, а также комментарии к внесенным поправкам опубликованы в монографии ( Лопатин, Фурасьев , 2007. С. 30–48). В свое время Р. В. Терпиловский объяснял изменения схемы Е. А. Горюнова (попарное объединение видов III и I, V и II) последовательным применением принципа классификации на основе профилировки верхней части сосуда ( Терпиловский , 1984. С. 19–20). Именно применение этого же принципа заставило меня полностью отказаться в своей схеме от вида 5 схемы Терпиловского – Абашиной, поскольку он определялся по признаку равенства диаметров венчика и дна сосуда, а верхние части видов 4 и 5 совпадают.

Существенный вклад внесен в разработку типологии колочинской керамики О. А. Макушниковым (1985; 1987; 2003). Несмотря на собственную нумерацию видов, его схема легко соотносится с разработками Горюнова и Терпилов-ского, а основательная публикация материалов эталонного памятника – городища Колочин, – снабженная типологическим определением каждого экземпляра, дает важную реперную точку для широких сопоставлений. Авторские типологические определения позволяют уточнить его понимание разграничения видов и в то же время обнаружить некоторые противоречия в выстраивании цепочки из пяти (в целом) вариантов видов I и II, составляющих непрерывность в проявлении признаков профилировки форм весьма стандартного в целом набора.

Вполне традиционно выполнена типология керамики, сопровождающая публикацию материалов городищ Кисели и Черкасово ( Левко, Колосовский , 2003. С. 186), которые авторы резонно причисляют к колочинской культуре. Выделено 3 типа, однозначно соотносимых с другими схемами.

Из белорусских работ заслуживают также внимания исследования А. В. Иль-ютик, которые посвящены керамике верхнеднепровского варианта киевской культуры, в первую очередь эталонного памятника Абидня ( Поболь, Ильютик , 2001; Ильютик, Поболь , 2007), имеющего непосредственное отношение к происхождению тушемлинско-банцеровских древностей. Первоначальный вариант типологии ( Поболь, Ильютик , 2001. С. 102. Рис. 37) был сделан в традиционном ключе и соотнесен автором с типологией Терпиловского – Абашиной (табл. 1, строка 14).

В дальнейшем применялась оригинальная, отчасти формализованная, методика (Ильютик, Поболь, 2007). В недавней публикации та же типология применяется к керамике грунтовых могильников Белорусского Поднепровья (Ильютик, 2016, цитируется по второму изданию – 2019). Хотя автор относит все эти памятники к киевской культуре (Там же. С. 282), этот вывод остался недостаточно обоснованным, и сохраняется более традиционная их атрибуция как колочинских (Обломский, 2016. С. 30). Система типологии выстроена непривычно и непроста для восприятия, но в ее логике есть свои резоны. Так, первое основание подразделения – относительная высота расширения тулова, что, несомненно, является важным признаком в изучаемом круге древностей. Интерес представляют графические ряды аналогий изучаемых сосудов с экземплярами из других регионов киевской культуры (Ильютик, 2019. Рис. 3–10). Можно перечислить еще ряд справедливых замечаний относительно типологии, однако основной способ описания профиля сосуда избран неудачно. Подобно вышеупомянутому опыту А. М. Медведева, А. В. Ильютик перенесла сюда свои наработки по керамике эпохи раннего железа (Ильютик, 1998). Она определяет здесь общие очертания сосудов по ассоциации с формой латинских букв S, C, K вслед за А. В. Васксом, который классифицировал таким образом керамику эпохи бронзы и раннего железа Латвии (Васкс, 1991). В данном случае, поскольку большинство керамики киевской культуры имеет форму S (но с разными пропорциями), получилась непоказательная типология, в которой номенклатуру, состоящую из разного количества цифр, букв и точек, сложно соотнести с определенными формами (Ильютик, Поболь, 2007; Ильютик, 2019). Сложность использования усугубляется обобщенностью подрисуночных подписей и очевидными ошибками в ссылках на рисунки (напр.: Ильютик, 2019: большинство ссылок в табл. 4 не соответствует рис. 3–9, на которых помещена соответствующая керамика). Некоторые сосуды с ребром необъяснимо отнесены к округлобоким (Ильютик, Поболь, 2007. Рис. 4: 6; 5: 2–4). Описания типов многословны и во многом дублируют друг друга, не являясь взаимоисключающими. В целом, в изложении системы нет четких правил отнесения экземпляров керамики к определенным формам и вариантам. Возможно, разработанная система помогает автору в анализе материала, но проверяемостью по публикациям она не обеспечена. Соотношение таксонов, выделенных А. В. Ильютик, с моими предположительно (табл. 1, строка 19).

Выдающимся полигоном для разработки типологии колочинской керамики являются материалы трех могильников в Курской области – Лебяжье, Княжий и Картамышево. Первым двум из них посвящена специальная публикация ( Тихомиров , 1990). К сожалению, в тексте этой статьи отсутствуют описания выделенных групп и принципов деления, что отчасти компенсируется опубликованными изображениями всех целых форм по группам и указаниями на их соответствие видам по Горюнову (Там же. С. 141, 142. Рис. 3; 4). Публикация подверглась критике за противоречия в разграничении многочисленных выделенных групп керамики, неточность аналогий и низкое полиграфическое качество ( Обломский , 1996б. С. 67; Зиньковская , 1998. С. 4). Судя по всему, при классифицировании учитывались пропорции целых форм, но на основе визуального восприятия различия ряда групп между собой не очевидны, и они легко объединяются (табл. 1, строка 8).

Позднее появились еще две публикации с типологиями керамики этих памятников ( Зиньковская , 1998; Горюнова , 2004). Типология И. В. Зиньковской, охватывающая материалы всех трех могильников, включает 8 типов, из которых шесть, по свидетельству автора, находят соответствие в классификации Е. А. Горюнова. Приведено количественное распределение сосудов по типам, но его приходится принимать на веру, поскольку сами материалы здесь не опубликованы.

Полная публикация керамики из могильника Картамышево, осуществленная В. М. Горюновой, показывает заметное разнообразие керамического набора этого памятника, включающего как типично колочинские, так и инородные элементы. Собственно схема типологии сделана вполне в историографических традициях нашей темы и состоит из 6 основных типов, дефиниции которых в большей мере опираются на общие очертания и пропорции форм, чем на детали оформления верхних частей сосудов. К сожалению, определения публикуемых сосудов согласно типологии автором не приведены. Создается впечатление, что сама типология более стандартна для колочинской культуры, чем реальный разброс конкретных форм.

А. М. Обломский применил для типологии керамики колочинской культуры принципы, первоначально разработанные для более ранней керамики родственных традиций – позднезарубинецкой и киевской ( Обломский , 1991; Обломский, Терпиловский , 1991. С. 150–152; Кропоткiн, Обломський , 1991. С. 85; Облом-ский , 2002. С. 7–8). В результате получилась формализованная система, которую автор рекомендует как наследующую традиции системы Горюнова, но призванную преодолеть ее недостатки – «описательность и нечеткость в разграничении признаков типологических разрядов» ( Обломский , 1996а. С. 101). На самом деле и принципы типологии, и номенклатура типов весьма оригинальны. Автор рассматривает типологию форм и анализ пропорций сосудов как обособленные аспекты исследования. К признакам формы отнесены только очертания профиля в зонах перегиба и на отрезках между ними (и лишь на последнем уровне – одно количественное соотношение). Описание конечных уровней типологии

(таксонов) включает две цифры и две буквы, соответствующие классу, типу, варианту и разновидности. Анализ пропорций сосудов не задействован в процедуре выделения таксонов, но используется (иногда совместно с данными о величине угла наклона отрезков профиля) в качестве особого метода оценки сходства комплексов керамики отдельных памятников или периодов между собой путем составления графиков разброса количественных значений для сосудов одного и того же таксона3.

В новом очерке о колочинской культуре ( Обломский , 2016) система воспроизводится в прежнем виде, при этом приведены типологические определения сосудов из разных регионов культуры. В этой же публикации присутствует краткий обзор недавних опытов типологии керамики, который, по сути дела, нацелен на решение той же задачи, что поставлена мной, – выработки универсальной рабочей типологии. А. М. Обломским отмечены достоинства и недостатки системы Лопатина. Высказывается мнение, что в этой системе «границы между типами размыты, их признаки, выделенные по общему образу сосуда, недостаточно отчетливы. Более или менее надежно при ее применении удается классифицировать лишь целые формы». Кроме того, «нет единой нумерации стилей и наборов, что неизбежно рождает путаницу» (Там же. С. 35). Соглашаясь с критикой в части необходимости повышения отчетливости признаков, не могу принять упрек в направленности на целые формы (см. пояснение выше, в начале обзора). Также необходимо пояснить разницу понятий «стиль» и «набор». Если стиль (стилистическая группа) – это совокупность сходных типов, отражающая большую культурную традицию (см. табл. 1: строка 13а), существующую в чистом виде (и доступную для ее выделения научными методами), то набор – это конкретный состав керамических комплексов одного или нескольких памятников, образующих культурно-хронологическую группу. Набор в случае смешения и трансформации традиций может состоять из керамики разных стилей. Поэтому единой нумерации стилей и наборов быть не может.

Таким образом, система А. М. Обломского применяется ее автором в неизменном виде уже три десятилетия и стала привычной для специалистов, следящих за изучением культур раннеславянского круга (главным образом «восточной линии»). Типологические определения конкретных экземпляров керамики, сделанные А. М. Обломским ( Кропоткiн, Обломський , 1991; Обломский , 1996б; 2004. С. 158–160; 2016. С. 36; Обломский, Козмирчук , 2015; Обломский, Сыщиков , 2022. С. 254–257), позволяют достаточно четко сопоставить наши системы (табл. 1, строки 9 и 13)4.

На мой взгляд, данная система имеет ряд недостатков. Во-первых, мне представляется, что пропорции являются неотъемлемым элементом характеристики формы, а не обособленным явлением. Именно из-за этого различия наших подходов каждый из таксонов А. М. Обломского находит соответствие сразу в двух-трех-четырех вариантах из моей системы, причем относящихся к разным стилистическим группам. Вероятно, количественные данные о пропорциях можно было бы ранжировать (перевести в дискретные) и включить в качестве признака в процедуру определения таксонов. Без этого типология А. М. Облом-ского сама по себе не обладает достаточной диагностичностью, т. е. отдельные памятники и их группы слабо различаются. Так происходит с применением этой системы для колочинской культуры (Обломский, 1996а. С. 101–103; 2016. С. 34– 36), где до сих пор пропорции изучались только на материалах самых ранних памятников (Обломский, 1996б). Во-вторых, «преодолеть нечеткость в разграничении признаков типологических разрядов» система Обломского не всегда помогает. Так, «дуга неопределенной формы» вряд ли может считаться четким признаком. Не способствует четкости системы использование для разных уровней типологии и для обозначения участков профиля сосуда одинаковых строчных кириллических букв, а также достаточно сложная нумерация типов в целом. Во всяком случае, для понимания и освоения этой системы недостаточно сформулированных автором описаний и соответствующих графических таблиц: необходимо подробное изучение авторских определений конкретной керамики.

Система Д. В. Середы (1999; 2003) развивает принципы системы А. М. Об-ломского, который считает, что «классификация Д. В. Середы отличается четкостью, однозначностью признаков, простотой в применении» ( Обломский , 2016. С. 34). На мой взгляд, этот отзыв нуждается в оговорках. Действительно, автором применен целый ряд методических принципов, служащих функциональности системы. Подробно сформулированы правила их применения для выделения типов. В то же время, во-первых, при характеристике типов оказывается, что используется более широкий перечень признаков и пропорций, чем заявлено во вступлении ( Середа , 2003. С. 23, 24 и далее). Во-вторых, правила определения значений ряда качественных признаков – формы дуги верхней части стенок, вариантов оформления венчика – довольно субъективны. В-третьих, представляется неоправданным отнесение важного признака пропорций верхней части сосуда на четвертый (малосущественный) уровень иерархии таксонов. И, наконец, в-четвертых, усилия автора во многом обесценены краткостью самих публикаций, в которых не нашлось места демонстрации работы разработанной системы в форме типологического определения конкретных сосудов и фрагментов. Особенно не хватает этого для подтверждения внутреннего подразделения наиболее массового (по выводу автора) типа IV, который представлен мелкими рисунками в типологической таблице и в результате сливается в большую монотонную массу, с трудом соотносимую с таксонами других систем, в частности, моей. С целью прояснения понимания автором типов и вариантов (табл. 1, строка 12) сравнивались количественные выкладки Д. В. Середы по поселению Великие Будки ( Середа , 1999. Гистограммы 1–8) с такими же выкладками по типологии Лопатина, на основании полной публикации материалов ( Горюнова, Родинкова , 1999). Результат укрепил мои сомнения в корректности определения некоторых качественных признаков и в иерархическом статусе признака пропорций верхней части сосуда. Эти недостатки практически сказываются на резком снижении доли сосудов типа II в пользу типа IV,2, а также на объединении в один тип IV сосудов с расширением в средней трети («разновидность 1»)

и в верхней («разновидность 2»). Обе эти тенденции и создают необоснованно преобладающую массу типа IV, что не идет на пользу анализу структуры комплекса. Опыт типологической работы Д. В. Середы, представленный в кратких публикациях уже 20-летней давности, интересен и применим в дальнейших исследованиях.

Р. В. Терпиловский в докторской диссертации заново переработал типологию позднезарубинецкой и киевской керамики в интересах «сопоставления памятников, имеющих значительный хронологический и территориальный разброс» и пояснял свою новую схему как «упрощенную версию уже существующих типологий» Обломского 1991 г. и Терпиловского – Абашиной 1992 г. ( Терпиловский , 2004. С. 20. Рис. 1). На самом деле произошло не упрощение, а перекройка более ранней авторской номенклатуры типов: на верхний уровень иерархии признаков округлобоких горшков был перемещен признак характера линии верхней части профиля в соответствии с системой Обломского. В результате в типах 1, 2 и 3 перемешались сосуды с высоким и низким расположением расширения тулова. На мой взгляд, эта типология менее удачна, поскольку иерархия признаков была изменена вопреки степени их важности.

В итоге представленного обзора можно сделать вывод, что усилиями целого ряда исследователей заложены предпосылки для создания единой типологии лепной керамики I тыс. н. э. на территории, где позднее возникает государство Русь. Целью изучения данного массива керамики является обновление культурно-этнической истории этой территории, поскольку изучение этой истории развивается не столь динамично, как хотелось бы; решение ряда проблем пробуксовывает. Разработанные к настоящему времени типологии в большинстве своем опираются на опыт работы исследователей с материалом и их интуитивные выводы. Наряду с достоинствами выполненных работ, неизбежным недостатком интуитивных систем становятся субъективность выделения типов и определений керамических коллекций. Следовательно, весьма затруднена проверка надежности той базы, на которой строятся исторические выводы. Попытки внедрения формализованных процедур как средства преодоления этих недостатков до сих пор немногочисленны и не слишком успешны. Положение осложняется спецификой изучаемого материала – неорнаментированной керамики слабопро-филированных форм, что усложняет задачу четкого определения качественных признаков и числовых параметров.

Сопоставление систем (табл. 1) показывает, что по многим вопросам типологии керамики колочинской культуры постепенно наметилось единодушие. Оно выражается в первую очередь сгущением номенклатуры типов в зоне моих типов 3, 4, 6а, Р2 и Р3 у большинства авторов. Эта группа типов и вариантов соответствует ядру стиля VI моей системы. Типы 1, 2, Р1 составляют стиль V и главным образом относятся к более раннему времени (киевская и позднезарубинецкая культуры), поэтому они присутствуют в основном в системах, охватывающих этот период. Типы 7, 8 и 9 объединены мною в стиль VII («северо-западный»). Таблица 1 показывает, что они присутствуют и в типологиях, охватывающих южные варианты колочинской культуры, но отсутствуют в системах, ограниченных римским временем. В настоящее время еще нельзя с уверенностью судить, не смешаны ли под номерами типов 7–9 явления разного происхождения.

Все эти случаи несоответствий, отмеченные разными цветами в строках таблицы, заслуживают обсуждения и дополнительной проверки на конкретном материале. Так, например, важно прояснить, насколько реально родственны по происхождению сосуды разных территорий, объединяемые в тип 7, между собой и с керамикой пражской культуры, а также уточнить формальное разграничение между типами 7 и 1б. Ряд подобных вопросов можно продолжать.

В представленном обзоре в основном речь шла о культурах тушемлинской, банцеровской и колочинской, однако в идеале единая типология должна охватить также и более северные древности (культура псковских длинных курганов и бескурганные группы Северо-Запада России), и более южные (пеньковская и пражская культуры).

Просматриваются три основных направления работы для решения задачи создания общеупотребительной универсальной проверяемой типологической системы анализа керамических материалов указанного круга:

Во-первых, целенаправленные усилия для выработки, на основе логичных принципов построения, однозначных формулировок описаний отдельных типов и их признаков, а также стандартного и наглядного графического сопровождения описаний.

Во-вторых, авторские типологические определения всех или, по крайней мере, многих экземпляров публикуемой керамики согласно применяемой системе; этот важный момент планомерно применялся в целом ряде публикаций А. М. Обломского, перечисленных выше, и других авторов ( Макушников , 2003; Лопатин, Фурасьев , 2007; Еремеев, Дзюба , 2010; Лопатин , 2018). Отсутствие таких определений снижает возможности понимания и применения системы другими исследователями.

В-третьих, обсуждение разрабатываемых типологий в широком кругу заинтересованных исследователей; не последнее значение имеет договоренность о единой нумерации типов.

Список литературы Древности типа тушемля-банцеровщина-колочин: обзор типологических систем керамики

- Бегунова В., 2020. Археологический комплекс у д. Аносинки в Демидовском районе Смоленской области // Край Смоленский. № 12. С. 38–42.

- Бубенько Т. С., 2019. Селище археологического комплекса у деревни Зароново Витебского района

- Витебской области: исследования 2017–2018 гг. // Славяне на территории Беларуси в догосударственный период: в 2 кн. 2-е изд. Кн. 2. Минск: Беларуская навука. С. 272–298.

- Васкс А. В., 1991. Керамика эпохи поздней бронзы и раннего железа Латвии. Рига: Зинатне. 198 с.

- Гавритухин И. О., 2009. Понятие пражской культуры // Сложение русской государственности в контексте раннесредневековой истории Старого Света: материалы Междунар. конф. СПб.: Изд-во ГЭ. С. 7–25. (Труды ГЭ; 49.)

- Горюнов Е. А., 1981. Ранние этапы истории славян Днепровского Левобережья. Л.: Наука. 136 с.

- Горюнова В. М., 2004. Могильник VI–VII вв. у с. Картамышево Обоянского р-на Курской обл. // Культурные трансформации и взаимовлияния в Днепровском регионе на исходе римского времени и в раннем средневековье: доклады науч. конф., посвящ. 60-летию со дня рождения Е. А. Горюнова (Санкт-Петербург, 2000 г.) / Ред.: В. М. Горюнова, О. А. Щеглова. СПб.: Петербургское Востоковедение. С. 18–42.

- Горюнова В. М., Родинкова В. Е., 1999. Раннеславянское поселение Великие Будки (Хутор) // SP. № 4. С. 167–219.

- Еремеев И. И., Дзюба О. Ф., 2010. Очерки исторической географии лесной части пути из варяг в греки. СПб.: Нестор-История. 670 с.

- Звяруга Я. Г., 2005. Беларускае Павілле ў жалезным веку і раннім сярэднявякоўі. Мінск: Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 174 с. (МАБ; вып. 10.)

- Зиньковская И. В., 1998. Керамика колочинских могильников: Лебяжинский, Княжинский, Картамышевский // Вопросы истории славян. Археология, этнография / Ред. А. З. Винников. Воронеж: Воронежский гос. ун-т. С. 3–9.

- Ильютик А. В., 1998. Керамика городищ железного века бассейна Березины // Гістарычна-археалагічны зборнік. Мінск. № 13. С. 24–39.

- Ильютик А. В., 2019. Могильники второй четверти I тысячелетия н. э. в Белорусском Поднепровье // Славяне на территории Беларуси в догосударственный период: в 2 кн. 2-е изд. Кн. 2. Минск: Беларуская навука. С. 249–286.

- Ильютик А. В., Поболь Л. Д., 2007. Керамика Абидни // Памятники эпохи железа и средневековья Беларуси: к 60-летию О. Н. Левко. Минск: Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси. С. 18–36. (МАБ; вып. 14.)

- Исланова И. В., 2016. Раннесредневековые группы памятников на Северо-Западе Восточной Европы // Раннесредневековые древности лесной зоны Восточной Европы (V–VII вв.) / Отв. ред.: А. М. Обломский, И. В. Исланова. М.: ИА РАН. С. 136–220. (РСМ; вып. 17.)

- Колосовский Ю. В., Штыхов Г. В., 2005. Археологический комплекс около д. Казиново Городокского района Витебской области // Древности Беларуси (железный век и средневековье). Минск: Ин-т истории Нац. акад. наук Беларуси. С. 112–120. (МАБ; вып. 9.)

- Конецкий В. Я., 2016. Этнокультурные процессы во второй половине I тыс. н. э. в микрорегионе Окуловских озер // ННЗ. Вып. 30 / Отв. ред. В. Л. Янин. Великий Новгород: Новгородский гос. объед. музей-заповедник. С. 306–323.

- Кропоткiн А. В., Обломський А. М., 1991. Про етнокультурну ситуацiю у районi вододiлу Днiпра та Дону в III–V ст. н. е. // Археологiя. № 1. С. 75–89.

- Левко О. Н., Колосовский Ю. В., 2003. Раскопки городищ у д. Кисели (Дымокуры) Толочинского района и у д. Черкасово Оршанского района Витебской области // Ранние славяне Белорусского Поднепровья и Подвинья. Минск. С. 182–208. (МАБ; № 8.)

- Лопатин Н. В., 1987. К соотношению керамики верхних слоев Тушемли, Демидовки и Колочина (опыт привлечения некоторых данных о технологии) // Социально-экономическое развитие древних обществ и археология: сб. ст. молодых ученых / Отв. ред. В. С. Ольховский. М.: ИА АН СССР. С. 85–91.

- Лопатин Н. В., 1989. Тушемля, Демидовка, Колочин. О соотношении керамики верхних слоев // КСИА. Вып. 195. С. 9–15.

- Лопатин Н. В., 2000. Культурные традиции населения Верхнего Поднепровья и Подвинья в III–V вв. н. э.: автореф. дис. … канд. ист. наук. М. 24 с.

- Лопатин Н. В., 2017. О тушемлинской и колочинской культурах // Европа от Латена до Средневековья: варварский мир и рождение славянских культур: к 60-летию А. М. Обломского / Отв. ред.: В. Е. Родинкова, О. С. Румянцева. М.: ИА РАН. С. 63–69. (РСМ; вып. 19.)

- Лопатин Н. В., 2018. Керамика городищ Тушемля и Банцеровщина: к вопросу о тушемлинско-банцеровской культуре // РА. № 4. С. 53–65.

- Лопатин Н. В., Фурасьев А. Г., 2007. Северные рубежи раннеславянского мира. М.: ИА РАН. 252 с. (РСМ; вып. 8.)

- Макушников О. А., 1985. Керамiка паўдневай часткi Дняпроўска-Сожскага мiжрэчча V–VII (VIII) стст. н. э. // Весцi Акадэміі навук БССР. Серыя грамадскіх навук. № 6. С. 91–98.

- Макушников О. А., 1987. Нижнее Посожье во второй половине I тыс. н. э.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Киев. 20 с.

- Макушников О. А., 2003. Раннесредневековая керамика городища Колочин I на Гомельщине // Ранние славяне Белорусского Поднепровья и Подвинья. Минск: Ин-т истории Нац. акад. Наук Беларуси. С. 217–233. (МАБ; № 8.)

- Медведев А. М., 1996. Белорусское Понеманье в раннем железном веке (1 тысячелетие до н. э. – 5 в. н. э.). Минск: Ин-т истории Акад. наук Беларуси. 200 с.

- Медведев А. М., 2011. Верхнее Понеманье в железном веке и раннем средневековье. Минск: Беларуская навука. 350 с.

- Митрофанов А. Г., 1970. Памятники VI–VIII вв. средней и северной Белоруссии. Их этническая принадлежность // Очерки по археологии Белоруссии. Мiнск: Наука и техника. Ч. I. 1970. С. 241–254.

- Митрофанов А. Г., 1978. Железный век Средней Белоруссии (VII–VI вв. до н. э. – VIII в. н. э.). Минск: Наука и техника. 160 с.

- Носов Е. Н., Плохов А. В., 2016. Поселение и могильник на озере Съезжее // Раннесредневековые древности лесной зоны Восточной Европы (V–VII вв.) / Отв. ред.: А. М. Обломский, И. В. Исланова. М.: ИА РАН. С. 349–394. (РСМ; вып. 17.)

- Обломский А. М., 1991. Этнические процессы на водоразделе Днепра и Дона в I–V вв. н. э. М.; Сумы: Археолог. агентство. 287 с.

- Обломский А. М., 1996а. Колочинская культура // Гавритухин И. О., Обломский А. М. Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст. М.: ИА РАН. С. 96–107. (РСМ; вып. 3.)

- Обломский А. М., 1996б. Среднее Посеймье в позднеримское время. Формирование южной границы колочинской культуры // РА. № 4. С. 51–70.

- Обломский А. М., 2002. Днепровское лесостепное Левобережье в позднеримское и гуннское время (середина III – первая половина V в. н. э.). М: Наука. 255 с. (РСМ; вып. 5.)

- Обломский А. М., 2004. Замятинский археологический комплекс – «перекресток этнокультурных традиций» // Острая Лука Дона в древности. Замятинский археологический комплекс гуннского времени. М: ИА РАН. С. 149–163. (РСМ; вып. 6.)

- Обломский А. М., 2016. Колочинская культура // Раннесредневековые древности лесной зоны Восточной Европы (V–VII вв.) / Отв. ред.: А. М. Обломский, И. В. Исланова. М.: ИА РАН. С. 10–113. (РСМ; вып. 17.)

- Обломский А. М., Козмирчук И. А., 2015. Поселение позднеримского и гуннского времени Ксизово-19 // Острая Лука Дона в древности. Археологический комплекс памятников гуннского времени у с. Ксизово (конец IV – V в.). М: ИА РАН. С. 75–133. (РСМ; вып. 16.)

- Обломский А. М., Сыщиков Н. В., 2022. Лепная керамика комплекса у с. Стаево на фоне этнокультурных традиций верхневоронежской группы // Торгово-ремесленный комплекс у с. Стаево в верховьях р. Воронеж (конец V – VII в.) и некоторые проблемы археологии Верхнего Подонья эпохи раннего Средневековья. М.; СПб.: Нестор-история. С. 76–84, 254–257. (РСМ; вып. 21.)

- Обломский А. М., Терпиловский Р. В., 1991. Среднее Поднепровье и Днепровское Левобережье в I–II вв. н. э. М.: ИА АН СССР. 176 с.

- Плавiнскi М. А., 2017. Курганны могiльнiк Пагошча ў кантэксце сiнхронных старажытнастяў Браслаўскага Паазер’я. Мiнск: А. М. Янушкевiч. 242 с.

- Платонова Н. И., Жеглова Т. А., 2021. Заполье-3 – местонахождение «предсопочной» культуры в верхнем Полужье // АВ. Вып. 31. С. 179–195.

- Поболь Л. Д., 1970. Памятники VI–VIII вв. южной и юго-восточной Белоруссии // Очерки по археологии Белоруссии. Ч. I. Минск: Наука и техника. С. 225–240.

- Поболь Л. Д., Ильютик А. В., 2001. Жилища второй четверти I тыс. н. э. из поселения Абидня (по материалам раскопок 1960 г.) // МАБ. № 3. Мiнск. С. 102–153.

- Русанова И. П., 1974. Северные элементы на памятниках типа Корчак // КСИА. Вып. 139. С. 3–7.

- Русанова И. П., 1976. Славянские древности VI–VII вв. Культура пражского типа. М.: Наука. 216 с.

- Седов В. В., 1970. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. М.: Наука. 200 с. (МИА; № 163.)

- Середа Д. В., 1999. Колочинский керамический комплекс поселения Великие Будки (Хутор). Опыт сравнительного анализа // SP. № 4. С. 220–234.

- Середа Д. В., 2003. Классификация керамики колочинской культуры (по материалам памятников Днепровского Левобережья) // КСИА. Вып. 215. С. 20–29.

- Сымонович Э. А., 1963. Городище Колочин I на Гомельщине // Славяне накануне образования Киевской Руси. М.: Изд-во АН СССР. С. 97–137. (МИА; № 108.)

- Терпиловский Р. В., 1984. Ранние славяне Подесенья III–V вв. Киев: Наукова думка. 124 с.

- Терпиловский Р. В., 2004. Славяне Поднепровья в первой половине I тысячелетия н. э. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. 232 с. (Monumenta studia Gothica; III.)

- Терпиловский Р. В., Абашина Н. С., 1992. Памятники киевской культуры (свод археологических источников). Киев: Наукова думка. 224 с.

- Тихомиров Н. А., 1990. Княжинский и Лебяжьинский могильники // Материалы и исследования по археологии Днепровского Левобережья / Ред. Р. В. Терпиловский. Курск: Курское отд. Всерос. фонда культуры. С. 134–161.

- Третьяков П. Н., 1963. Древние городища Смоленщины // Третьяков П. Н., Шмидт Е. А. Древние городища Смоленщины. М.; Л.: Изд-во АН СССР. С. 3–140.

- Шадыра В. I., 1999. Банцараўская культура // Археалогія Беларусі. Т. 2. Жалезны век і ранняе сярэднявечча / Навук. рэд.: В. I. Шадыра, В. С. Вяргей. Мінск: Беларуская навука. С. 359–375.

- Шадыра В. I., 2006. Беларускае Падзвінне (І тысячагоддзе н. э.). Мінск: Інстытут гісторыі Нацыя- нальнай акадэміі навук Беларусi. 150 с.

- Шмидт Е. А., 1975. Днепро-двинские племена в I тысячелетии н. э.: автореф. дис. … д-ра ист. наук. М. 34 с.

- Шмидт Е. А., 2003. Верхнее Поднепровье и Подвинье в III–VII вв. н. э. Тушемлинская культура. Смоленск. 296 с.