Дуговидные предметы (нахрапники) в составе конской сбруи ранних кочевников Южного Урала

Автор: Сиротин Сергей Викторович

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

В представленной статье анализируется серия предметов, которая входит в состав конской сбруи ранних кочевников Южного Урала IV в. до н.э. Это дуговидные предметы (нахрапники), предназначенные для повышения эффективности управления конем. В статье представлен краткий обзор истории находок этих предметов в степных комплексах. Особое внимание уделяется археологическому контексту этих предметов в составе конской сбруи. В статье приводятся все известные к настоящему времени находки данных предметов, обнаруженные на территории Южного Урала. Отдельно рассматриваются вопросы хронологии погребений, в которых найдены данные принадлежности конской сбруи. Появление такого элемента в составе конской сбруи было связано с общим повышением уровня военной активности в кочевых сообществах. Анализ погребений, в которых были найдены дуговидные предметы (нахрапники), показывает, что период их появления и распространения на Южном Урале относится ко второй половине IV в. до н.э. Обращается внимание на то обстоятельство, что большинство этих предметов найдено в богатых статусных погребениях либо в составе богатых жертвенных комплексов. Приводятся аналогии с территории Скифии и рассматривается хронологическая позиция этих предметов в комплексах Южного Урала. В статье делается вывод о том, что данные предметы (так же, как и целый ряд других, имеющих прямые аналогии в уздечных наборах Скифии) в составе узды южноуральских номадов появляются под прямым влиянием скифских территорий.

Южный урал, ранние кочевники, конская сбруя, дуговидные предметы (нахрапники), хронология, статусные погребения

Короткий адрес: https://sciup.org/149132018

IDR: 149132018 | УДК: 902.1 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2020.1.5

Текст научной статьи Дуговидные предметы (нахрапники) в составе конской сбруи ранних кочевников Южного Урала

СТАТЬИ

DOI:

Цитирование. Сиротин С. В., 2020. Дуговидные предметы (нахрапники) в составе конской сбруи ранних кочевников Южного Урала // Нижневолжский археологический вестник. Т. 19, № 1. С. 102–115. DOI:

Введение. В погребальных комплексах ранних кочевников степной Евразии среди сопроводительного инвентаря выделяется серия железных дуговидных предметов, назначение которых долгое время было неясным, и первоначально подобные предметы не связывались напрямую с конской сбруей. Железный дуговидный предмет с завитыми в петли окончаниями был найден В.Е. Максименко в Шолоховском кургане на Нижнем Дону в 1970-е гг. XX в. и интерпретировался как скребок для обработки шкур [Максименко, 1983], а несколько позднее рассматривался в качестве стригеля [Максименко и др., 1984].

Ряд исследователей похожие предметы, найденные на городищах скифской эпохи лесостепного Поднепровья, изготовленные из кости, склонны рассматривать как элементы оленьей упряжки, а предметы из железа связываются с орудиями бортничества. Подробный критический разбор данных гипотез приводится в обстоятельной работе С.Б. Вальчака (см. обзор гипотез: [Вальчак, 2009]), что избавляет меня от необходимости подробно останавливаться на этом вопросе в рамках данной статьи.

Впервые определенно в составе узды в погребениях кочевников подобный предмет был найден А.Х. Пшеничнюком на Южном Урале в 1991 г. при исследовании погр. 1 из кург. 10 известного могильника Переволочан I [Пшеничнюк, 1995]. А.Х. Пшеничнюк определил данный предмет как «две железные дуговидные пластины длиной 12 см (одна изломана) с петлями на концах», никак не обозначив возможный функционал данного изделия [Пшеничнюк, 1995, с. 83, рис. 12, 11 ].

В 1995 г. В.Н. Васильевым был найден похожий предмет в составе узды при исследовании кург. 8 Сибайского I могильника [Васильев, 2001, с. 170; Васильев, 2004, с. 156, рис. 2, 27 ].

Нужно отметить, что долгое время южноуральские находки никак не привлекали внимание исследователей. При выделении вещей, маркирующих раннепрохоровский комплекс инвентаря, В.Н. Васильевым в 2001 г. находки из Сибая I и Переволочана I были названы «серповидными предметами» по аналогии из кургана у пос. Шолоховский. При этом исследователем делается вывод о том, что «судя по всему, они входили в состав уздечных наборов» [Васильев, 2001, с. 170].

Несколько позднее, в 2004 г., В.Н. Васильев уточняет, что «наличие петелек на его окончаниях заставляет предположить, что “серповидные предметы” крепились с двух сторон к узде над или под мордой лошади» [Васильев, 2004, с. 158]. Здесь же наряду с другими категориями вещей предлагается датировка данных предметов концом IV – началом III в. до н.э.

В 2003 г. Донской экспедицией ИА РАН при исследовании кург. 10 могильника Горки I был найден железный дуговидный предмет с зубцами на внутренней стороне, первоначально интерпретированный как псалий [Гуляев, Савченко, 2004, с. 41, 43, рис. 5, 18 ].

Впоследствии данный предмет был определен как деталь конской уздечки повышенной строгости для более эффективного управления конем [Вальчак и др., 2004, с. 46–47]. Аналогичная интерпретация данного предмета была поддержана И.Н. Парусимовым, который заново опубликовал находку из кургана у пос. Шолоховский, обратив при этом внимание на очень существенную деталь, не отраженную в первой публикации 1984 г., – наличие зубцов по нижней кромке пластины [Па-русимов, 2005].

В 2009 г. С.Б. Вальчак посвятил отдельную аналитическую работу этой категории вещей [Вальчак, 2009]. Данным исследователем рассмотрено два подобных предмета из скиф- ских комплексов Нижнего и Среднего Дона (Шолоховский и Горки I) и восемь типологически сходных предметов из скифских городищ Лесостепной Украины.

Помимо этого приводится очень важная для понимания функционала данных предметов находка уздечного набора с территории современной Румынии. Из восточных комплексов в эту сводку вошел бронзовый дуговидный предмет, найденный в жертвенном комплексе кург. 4 некрополя Филипповка 1 в Южном Приуралье. Всего С.Б. Вальчаком было учтено 12 предметов, 4 из которых были изготовлены из кости, 1 – из бронзы, 7 – из железа [Вальчак, 2009, рис. 1, 1–8 , рис. 6, 1–6 ].

Таким образом, исследователями учтены и достаточно подробно рассмотрены известные к настоящему времени данные элементы узды применительно к территории Скифии. Вместе с тем находки таких предметов характерны и для южноуральских комплексов, о чем упоминается в работах С.Б. Вальчака [Вальчак, 2009] и Е.И. Савченко [Савченко, 2009]. Данные исследователи учитывали три предмета, найденные на Южном Урале в 1991–2004 годы.

В современной литературе данные предметы в составе скифских и южноуральских уздечных наборов фигурируют под названием «нахрапник» [Вальчак, 2009, с. 129; Савченко, 2009, с. 243], «скоба-строгач» или «строгач» [Яблонский, 2013, с. 66, 224, 227, 230].

Археологический контекст находок. В 2007–2017 гг. в комплексах ранних кочевников Южного Урала были найдены еще восемь подобных предметов, которые к настоящему времени, с учетом ранее известных, составляют довольно представительную серию из одиннадцати предметов. Подавляющее большинство из них было найдено именно в составе уздечных наборов в погребальных комплексах южноуральских номадов.

Курганный могильник Переволочан I (рис. 1,1). При исследовании погр. 1 кург. 10 в 1991 г. А.Х. Пшеничнюком в 20 см к юго-западу от остатков деревянной чаши, также на ступеньке у самой южной стенки подбоя были найдены металлические остатки узды (?). В состав уздечного набора входили шесть бронзовых круглых бляшек с ушком на обороте, две железные дуговидные пластины длиной 12 см (одна изломана) с петлями на концах, обломки железных стержней (удила), три маленьких бронзовых ворворки [Пшенич-нюк, 1995, с. 83, рис. 12,4–7,11] (рис. 2,1).

При исследовании в 2007 г. кург. 12 этого же могильника в погр. 5 был найден подобный железный предмет дуговидной формы (нахрапник) [Сиротин, 2016] (длиной 19,4 см) с петлями на концах (рис. 2, 2 ). При визуальном осмотре дуговидного предмета (нахрапника) было выяснено, что он состоял из трех элементов: железной пластины с зубцами на внутренней кромке и двух боковых накладных элементов (накладки) из перевитой подквадратной в сечении проволоки. Зазор между элементами не просматривался. Не исключено, что незначительный зазор между пластиной и боковыми накладками был, однако вследствие сильной коррозии предмета утверждать это определенно достаточно сложно.

Сибайский I могильник (рис. 1, 2 ). Дуговидный предмет (фрагмент) был найден В.Н. Васильевым в 1995 г. при исследовании кург. 8. В разграбленном центральном коллективном погребении дромосной конструкции обнаружены элементы узды, в состав которой входил фрагмент дуговидного предмета [Васильев, 2001, с. 170; 2004, с. 156, рис. 2, 27 ] (рис. 2, 3 ).

Одиночный курган Яковлевка II (рис. 1, 3 ). При исследовании кургана в 2009 г. [Сиротин, Трейстер, 2014] в заполнении ямы погр. 5 был найден уздечный набор. В его состав входили фрагменты железных удил и прямых стержневидных псалиев с восьмеркообразным утолщением посередине, фрагменты железных соединительных деталей из проволоки и бронзовых пронизей (обоймы). Помимо этого в уздечном наборе, был найден железный налобник (наносник) с загнутым в петлю навершием с шишечкой на окончании, а также дуговидный предмет (нахрапник) с завитыми в петли окончаниями и зубцами на внутренней кромке (длина 16,5 см, ширина 8 мм) (рис. 2, 4 ).

Вероятно, изначально нахрапник состоял из трех элементов: железной пластины с зубцами на внутренней кромке и двух боковых накладных элементов (накладки) из перевитой, подквадратной в сечении проволоки.

К моменту попадания предмета в могилу один боковой элемент был утрачен.

Ивановка I курган 10 (насыпь) (рис. 1, 4 ). При исследовании кург. 10 в 2015 г. в насыпи был найден жертвенный комплекс, содержащий железный длинновтульчатый наконечник копья и элементы уздечного набора. В состав последнего входили фрагменты железных удил, фрагмент железного стержневидного двудырчатого псалия с восьмеркообразным утолщением посередине, оформленного в виде ромбов, и шишечкой на окончании, железный налобник (наносник) в виде лопасти с отверстием и обломанным навер-шием и фрагментированный дуговидный железный предмет (нахрапник) [Cиротин, 2017, рис. 2, 15 ]. Предмет представлял собой железную пластину с завитыми в петли окончаниями (одно утрачено) (длина сохранившейся части 17 см, ширина до 1 см, толщина до 0,4 см) (рис. 2, 5 ).

Филипповка 1 (кург. 4 и случайная находка у кург. 1) (рис. 1, 5 ). Бронзовый дуговидный предмет (нахрапник) с двумя отверстиями по краям и зубчатой внутренней кромкой (длина 15,4 см) [Яблонский, 2013, с. 66, № 31] (рис. 2, 6 ) был найден в 2006 г. при исследовании кург. 4 около юго-западного склона насыпи в составе богатого жертвенного комплекса, в который входили многочисленные бронзовые и костяные принадлежности узды [Яблонский, 2013, с. 65].

Еще два дуговидных предмета (нахрапника) происходят из случайных находок, сделанных в 2009 г. около кург. 1 (в 150–160 м к западу от насыпи). Один предмет представлен в виде фрагмента (рис. 2, 8 ). Сохранилась часть изделия в виде двух скованных с конца железных пластин со сквозным отверстием и зубцами на внутренних кромках. Между пластинами имеется щелевидный зазор. Длина сохранившихся пластин около 6,2 см [Яблонский, 2013, с. 224, № 3138]. Второй предмет – удовлетворительной сохранности из двух железных пластин (сечением около 0,8 х 1 см) с зубцами по нижней кромке (рис. 2, 7 ). Концы пластин скованы между собой и завиты в петли. Между прутами – щелевидный зазор до 0,5 см. Длина предмета около 15 см, ширина в центральной части около 2 см [Яблонский, 2013, с. 227, № 3153].

«Высокая Могила – Студеникин Мар» (кург. 2, погр. 1) (рис. 1, 6 ). При исследовании кург. 2 гр. 4 «Богатырские могилки» данного некрополя в центральном погребении были найдены два уздечных набора, подвешенные в древности на стенке могильной ямы около устья дромоса. В их состав входили железные удила, железные и биметаллические псалии, бронзовые пластинчатые налобники, украшения узды и два железных дуговидных предмета (нахрапники) [Сиротин и др., 2018].

Железные дуговидные нахрапники, найденные в этом комплексе, состоят из трех элементов: плоская дуговидная пластина с шипами, две перевитые из подквадратной в сечении проволоки боковые накладки, пластина и боковые элементы разъединены, скованы только на окончаниях и завиты в петли.

Нахрапник 1 (длина 22,5 см, толщина пластины 0,2 см, ширина пластины 0,5 см, с учетом сохранившихся зубцов ширина пластины составила до 0,8–1 см; сеч. боковых элементов 0,4 х 0,5 см, диаметр петель 2 х 1,6 см, окончания петель оформлены шишечками сеч. 0,5–0,7 см) (рис. 2, 9 ).

Нахрапник 2 (фрагментирован, длина – 18,5 см, толщина пластины 0,4 см, ширина пластины 0,7–1 см, с учетом сохранившихся зубцов ширина пластины составила до 1,3–1,5 см; сеч. фрагментов боковых элементов 0,4 х 0,5 см) (рис. 2, 10 ).

Мне известна еще одна находка дуговидного предмета (нахрапника) в комплексах ранних кочевников Южного Урала. Интересующий нас предмет был найден в одном из впускных погребений кург. 8 могильника Кырык-Оба II [Курманкулов и др., 2002] (рис. 1, 7 ). К сожалению, в публикации приводятся очень скупые сведения об обстоятельствах находки. Центральное погребение кург. 8, совершенное на древнем горизонте, на мой взгляд, верно датировано авторами в пределах V в. до н.э.

Дуговидный предмет, интерпретируемый авторами публикации как псалий (рис. 2, 11 ), наряду с разомкнутым кольцом из бронзовой проволоки и (бронзовыми?) бубенчиками был найден в одном из двух «разграбленных впускных погребений, датированных не позднее I в. до н.э. (погр. № 2 и № 1)» [Курманкулов и др., 2002, c. 92, рис. 3, 5 , 6 , 8 ].

Таким образом, из общего числа находок этих предметов на Южном Урале два происходят из межкурганного пространства (Фи-липповка 1), два найдено в составе жертвенных комплексов (Филипповка 1, Ивановские I курганы), остальные обнаружены в материалах погребений. Четыре предмета найдены в центральных дромосных погребениях (Пере-волочан I, кург. 12; кург. 2 гр. 4 «Богатырские могилки» некрополя «Высокая Могила – Студеникин Мар», Сибай I, кург. 8), два найдены в периферийных погребениях катакомбного типа (Переволочан I, кург. 10; Яковлевка II), один предмет найден во впускном разграбленном погребении кургана, центральное захоронение которого относится к более раннему времени (Кырык-Оба II, курган 8).

Вопросы хронологии. Рассматривая комплексы с дуговидными предметами (нахрапниками) с территории Скифии, С.Б. Вальчак приходит к выводу о хронологической близости комплексов из Горок I, Шолоховского и Зимниче [Вальчак, 2009, с. 128]. Комплекс из могильника Горки I датируется по античной амфоре концом третьей четверти IV в. до н.э. [Гуляев, Савченко, 2004, с. 43].

Авторы публикации кургана у пос. Шолоховский время его сооружения относят к началу IV в. до н.э. [Максименко и др., 1984, с. 140]. При этом в данном вопросе мне представляется более предпочтительной позиция В.Н. Васильева о том, что дата этого кургана несколько занижена, и он датируется второй половиной – концом IV в. до н.э. [Васильев, 2001, с. 170]. На самом деле датировать этот комплекс началом IV в. до н.э. веских оснований нет. В связи с этим комплексы с дуговидными предметами из могильника Горки I и кургана у пос. Шолоховский действительно очень близки по времени.

В свете вышеизложенного очень актуальной является хронологическая позиция южноуральских комплексов, в которых найдены подобные предметы.

Материалы погр. 1 кург. 10 могильника Переволочан I вполне определенно могут датироваться в пределах второй половины IV в. до н.э. – рубежа IV–III вв. до н.э. В качестве важного хроноиндикатора здесь выступает железный меч с прямым перекрестьем и прямым навершием. В.Н. Васильев, рас- сматривая мечи такого типа, указывает на достаточно узкий период их бытования. Немногочисленные комплексы с мечами такого типа предлагается датировать рубежом IV– III вв. до н.э. – началом III в. до н.э. [Васильев, 2001, с. 171–172; Васильев и др., 2019, с. 105].

Набор погребального инвентаря погр. 5 кург. 12 могильника Переволочан I в целом характерен для кочевнических комплексов IV в. до н.э. Вместе с тем определенные категории вещей позволяют уточнить дату погребения в пределах второй половины – конца IV в. до н.э.

К числу таких предметов относятся фрагменты бронзового зеркала [Сиротин, 2016, рис. 4, 6 ] типа 5.3 по классификации А.С. Скрипкина [Скрипкин, 1990, с. 95]. Время бытования таких зеркал А.С. Скрипкин определяет в целом IV в. до н.э., а В.Н. Васильев относит их ко второй половине IV – рубежу IV–III вв. до н.э. [Васильев, 2004, с. 158; Васильев и др., 2019, с. 103].

Вызывает интерес находка в погребении бронзового псалия С-видной формы с остатками железных удил. В качестве наиболее близкой аналогии можно отметить биметаллический псалий в составе элементов конского снаряжения, найденных в насыпи кург. 10 этого же могильника [Пшеничнюк, 1995, с. 81– 82, рис. 11, 10 ]. Наличие сходных по форме и оформлению псалиев отмечается в Подонье в материалах кургана у пос. Шолоховский [Максименко и др. , 1984, с. 138, 130, рис. 58, 9 , 10 ] и могильника у с. Русская Тростянка [Савченко, 2009, с. 306, рис. 2, 16 ].

Псалии этого типа, по мнению В.Н. Васильева, считаются характерными только для IV в. до н.э. и применительно к южноуральским комплексам могут выступать в качестве хроноиндикаторов второй половины IVв. до н.э. [Васильев, 2004, c. 155].

Рассматривая биметаллические псалии, найденные в Тенгинских курганах, В.Р. Эрлих отмечает их присутствие в комплексах Южного Урала V–IV вв. до н.э. на Среднем и Нижнем Дону в лесостепных памятниках скифского времени IV в. до н.э. [Эрлих, 2010, с. 90, 91; 2011, с. 56]. При этом указывается, что наиболее многочисленная серия их найдена в Прикубанье [Эрлих, 2010, с. 91] и в целом биметаллические псалии можно счи- тать характерной особенностью прикубанских уздечных наборов второй половины IV в. до н.э. [Эрлих, 2006, с. 62].

На мой взгляд, наиболее вероятная дата комплекса определяется последней четвертью IV – рубежом IV–III вв. до н.э.

Дуговидный предмет (нахрапник) из Си-байского I могильника В.Н. Васильевым определенно датируется концом IV в. до н.э. [Васильев, 2001, с. 170].

Мною уже высказывалась мысль о том, что хронологически некрополь Филипповка 1 , судя по характерным наборам инвентаря, может датироваться в пределах второй половины IV в. до н.э. [Сиротин и др., 2019; Сиротин, 2019]. Следует сказать, что здесь я вполне допускаю определенную корректировку нижней границы в рамках второй четверти этого столетия. Находки этих предметов в составе жертвенных комплексов и в межкурганном пространстве свидетельствуют как минимум о синхронной материалам курганов их дате, с допуском возможного чуть более позднего небольшого хронологического зазора.

Хронология и инвентарь погр. 5 из одиночного кургана Яковлевка II уже подробно рассматривались ранее [Сиротин, Трейстер, 2014]. Как уже отмечалось выше, в состав уздечного набора, найденного во входной яме катакомбы, помимо дуговидного предмета входил также железный налобник (наносник) с загнутым в петлю навершием с шишечкой на окончании [Сиротин, Трейстер, 2014, рис. 2, 2 ].

Подобные налобники (наносники) представлены немногочисленными экземплярами в южноуральских комплексах [Пшеничнюк, 1976, с. 19, 46, 47, рис. 9, 1 , 2 ; Смирнов, 1964, с. 332, рис. 38, 6 , 7 ; Савельев, 2007, с. 339, рис. 1, 8–10 ; Яблонский, 2008, с. 176, рис 3, 6 , 7 ; Яблонский, 2013, с. 226, № 3144; Сиротин, 2010, с. 332, 333, рис. 6, 5 ; Сиротин, 2015, с. 249, 251, рис. 2, 6 , рис. 3, 7 ]. Более широко такие налобники (наносники?) представлены во второй половине IV в. до н.э. на Среднем Дону [Савченко, 2009, с. 258–260]. В.Н. Васильев определенно относит их ко второй половине или концу IV в. до н.э. [Васильев, 2004, с. 157].

Важными хроноиндикаторами здесь также выступают меч переходного типа, колчанный крючок и железная пряжка-сюль-гама [Сиротин, Трейстер, 2014, рис. 2, 3 , 5 , 9 ].

В целом погребение датируется в пределах второй половины IV в. до н.э., не позднее рубежа IV–III вв. до н.э. [Сиротин, Трейстер, 2014, с. 214].

На мой взгляд, жертвенный комплекс из кург. 10 некрополя Ивановcкие I курганы , в составе которого найден дуговидный предмет (нахрапник), хронологически определенно связан с центральным погребением. Важным обстоятельством является находка в центральном погребении кургана меча переходного типа [Сиротин, 2017, рис. 3, 3 ], а также кувшина с каннелированным горлом.

Нижняя граница бытования таких мечей относится ко второй-третьей четверти IV в. до н.э., верхняя граница определяется началом III в. до н.э. [Васильев и др., 2019, с. 102]. Наиболее представительная серия комплексов, содержащих такие мечи с характерным набором раннепрохоровского инвентаря, по наблюдениям В.Н. Васильева, относится к последней четверти IV в. до н.э. [Васильев, 2004, с. 153].

Сосуды с каннелированным горлом также могут выступать в качестве хроноиндикатора второй половины IV в. до н.э. – рубежа IV–III вв. до н.э. [Васильев, 2004; Васильев и др., 2019, с. 106].

Помимо этого следует отметить и находку фрагмента железного налобника с загнутым в петлю навершием и шишечкой на окончании, найденного вместе с дуговидным предметом и датированного второй половиной или концом IV в. до н.э. (см. выше).

Что касается хронологической позиции впускного погребения из кург. 8 могильника Кырык-Оба II , то при таком скудном контексте, в рамках которого дается описание обстоятельств находки, сложно делать какие-либо определенные хронологические выводы. При этом сами авторы признают более поздний характер впускных погребений и не связывают их хронологически с центральным захоронением V в. до н.э. [Курманкулов и др., 2002, с. 89].

На мой взгляд, впускное погребение, в котором найден дуговидный предмет (нахрапник), следует все же отнести к тому же культурно-хронологическому кругу захоронений южноуральских номадов, где найдены подобные принадлежности узды.

Датировка кург. 2 из гр. 4 «Богатырские могилки» некрополя «Высокая Могила – Студеникин Мар» рассматривалась в ряде работ и определяется временем последней трети IV – рубежа IV–III вв. до н.э. [Сиротин и др., 2018; Сиротин, 2019].

Что касается вопросов, связанных с функциональной принадлежностью данных предметов в составе раннекочевнических древностей Скифии и Южного Урала, к настоящему времени гипотеза об их назначении как предметов повышенной строгости в составе уздечного набора представляется наиболее предпочтительной и не вызывает разногласий среди современных исследователей. Следует также согласиться с мнением о том, что появление такого элемента было связано с общим повышением уровня милитаризации в кочевых сообществах и эскалацией военной напряженности. Вследствие этого появляется необходимость в выработке более эффективных способов управления лошадью в боевых условиях, что, в свою очередь, приводит к появлению но- вых принадлежностей в составе узды [Вальчак, 2009, с. 129–130].

Анализ погребений, в которых были найдены дуговидные предметы (нахрапники), показывает, что период их появления и распространения на Южном Урале относится к ран-непрохоровскому времени. Практически все они найдены в комплексах второй половины IV – рубежа IV–III вв. до н.э. При этом следует обратить внимание на то обстоятельство, что большинство этих предметов найдены в богатых, статусных погребениях либо в составе богатых жертвенных комплексов.

Есть все основания полагать, что данные предметы (так же, как и целый ряд других, имеющих прямые аналогии в уздечных наборах Скифии) в составе узды южноуральских номадов появляются под прямым влиянием скифских территорий. Они встречаются в составе сопроводительного инвентаря кочевой знати и бытовали в определенный, относительно непродолжительный период времени, ограниченный второй половиной IV в. до н.э. – началом III в. до н.э.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

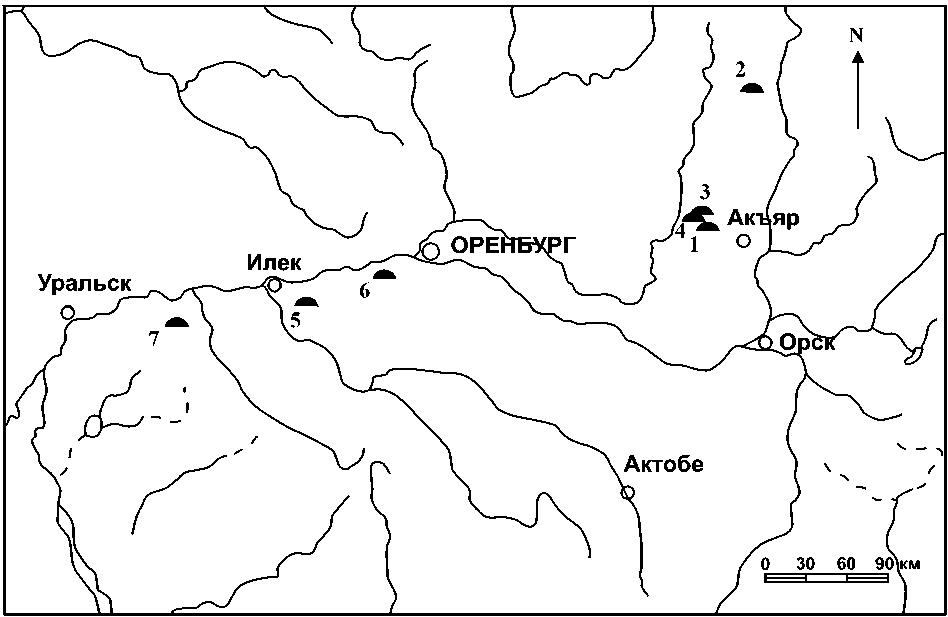

Рис. 1. Карта расположения комплексов с дуговидными предметами (нахрапниками) на Южном Урале:

1 – Переволочан I; 2 – Сибай I; 3 –Яковлевка II; 4 – Ивановские I курганы; 5 – Филипповка 1;

6 – Высокая Могила – Студеникин Мар; 7 – Кырык-Оба II

Fig. 1. Map of the location of complexes with arched objects (noseband) in the South Urals:

1 – Perevolochan I; 2 – Sibay I; 3 – Yakovlevka II; 4 – Ivanovskie I kurgany; 5 – Filippovka 1;

6 – Vysokaya Mogila – Studenikin Mar; 7 – Kyryk-Oba II

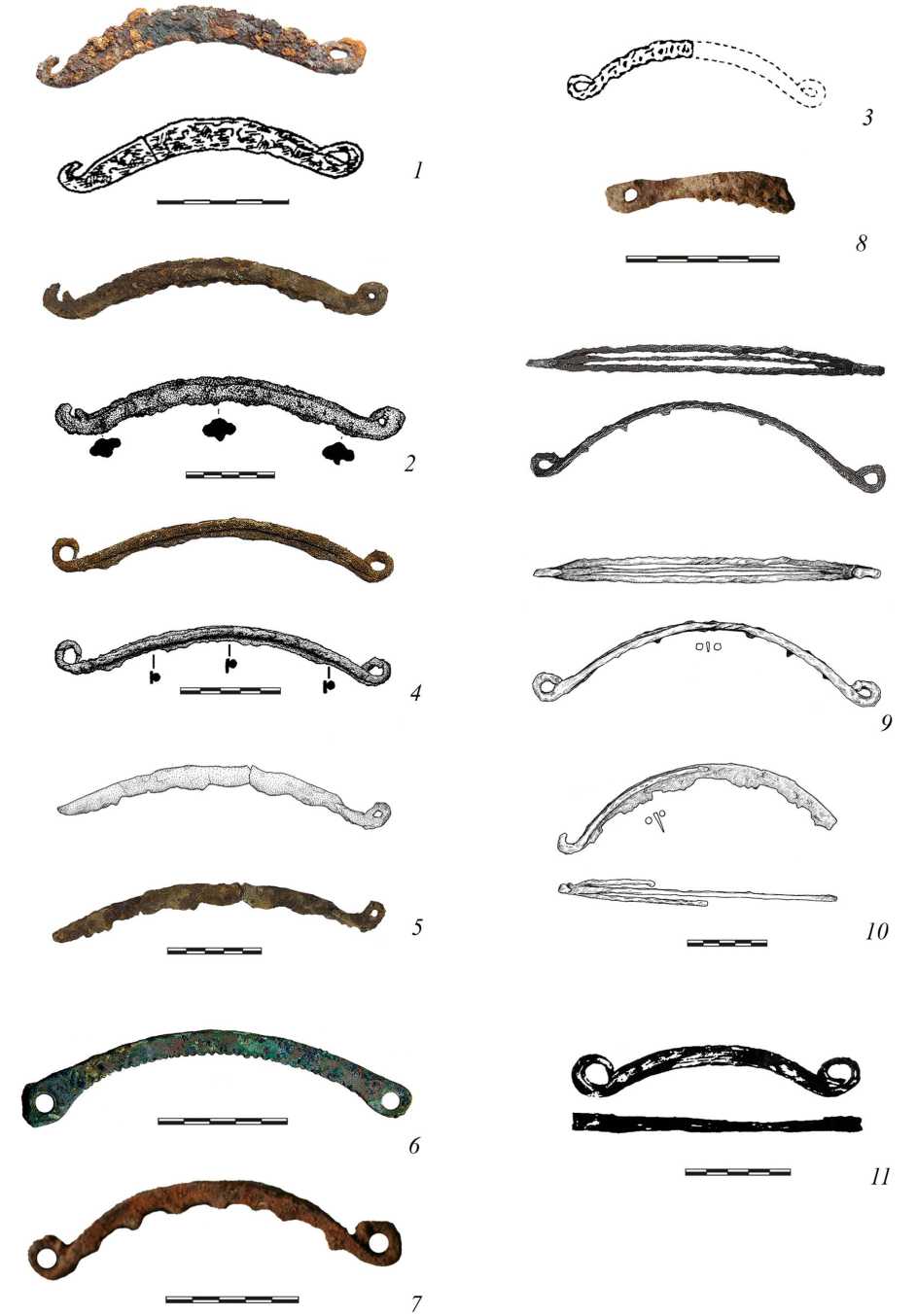

Рис. 2. Дуговидные предметы (нахрапники) из комплексов Южного Урала ( 1–5 , 7–11 – железо; 6 – бронза):

1 – Переволочан I, кург. 10, погр. 1 (по: [Пшеничнюк, 1995, рис. 12, 11 ]);

2 – Сибай I (по: [Васильев, 2004, рис. 2, 27 ]); 3 – Переволочан I, кург. 12, погр. 5 (по: [Сиротин, 2016, рис. 4, 14 ]);

4 – Яковлевка II, погр. (по: [Сиротин, Трейстер, 2014, рис. 2, 8 ]); 5 – Ивановские I курганы (по: [Сиротин, 2017, рис. 2, 15 ]);

6 – Филипповка 1, кург. 4, жертвенный комплекс (по: [Яблонский, 2013, № 31]);

7 – Филипповка 1, межкурганное пространство около кург. 1 (по: [Яблонский, 2013 № 3138]);

8 – Филипповка 1, межкурганное пространство около кург. 1 (по: [Яблонский, 2013, № 3153]);

9 – «Высокая Могила – Студеникин Мар», группа 4 «Богатырские могилки», кург. 2, погр. 4 (по: [Сиротин и др., 2018, рис. 12]); 10 – Высокая Могила – Студеникин Мар, группа 4 «Богатырские могилки», кург. 2, погр. 4 (по: [Сиротин, 2019, рис. 1, 8 ]); 11 – Кырык-Оба II, кург. 8 (по: [Курманкулов и др., 2002, рис. 3, 8 ])

Fig. 2. Arched objects (noseband) from the complexes of the Southern Urals ( 1–5 , 7–11 – iron; 6 – bronze):

1 – Perevolochan I, kurgan 10, burial 1 (after: [Pshenichnyuk, 1995, fig. 12, 11 ]);

2 – Sibay I (after: [Vasiliev, 2004, Fig. 2, 27 ]); 3 – Perevolochan I, kurgan 12, burial 5 (after: [Sirotin, 2016, Fig. 4, 14 ]);

4 – Yakovlevka II, burial 5 (after: [Sirotin, Treister, 2014, Fig. 2, 8 ]); 5 – Ivanovsky I kurgans (after: [Sirotin, 2107, Fig. 2, 15 ]);

6 – Filippovka 1, kurgan 4, the sacrificial complex (after: [Yablonsky, 2013, No. 31]);

7 – Filippovka 1, inter-mound space near kurgan 1 (after: [Yablonsky, 2013, No. 3138]);

8 – Filippovka 1, inter-mound space near mound 1 (after: [Yablonsky, 2013, No. 3153]);

9 – Vysokaya Mogila - Studenikin Mar, group 4 «Bogatyrsky Mogilki», kurgan 2, burial 4

(after: [Sirotin at al., 2018, Fig. 12]); 10 – Vysokaya Mogila – Studenikin Mar, group 4 «Bogatyrsky Mogilki», kurgan 2, burial 4 (after: [Sirotin, 2019, Fig. 1, 8 ]; 11 – Kyryk-Oba II, kurgan 8 (after: [Kurmankulov et al., 2002, Fig. 3, 8 ])

Список литературы Дуговидные предметы (нахрапники) в составе конской сбруи ранних кочевников Южного Урала

- Вальчак С.Б., Гуляев В.И., Савченко Е.И. 2004. Об одной из деталей скифской уздечки Восточной Европы // Скифы и сарматы в VIII–III вв. до н.э. : тез. докл. II Междунар. конф., посвящ. памяти Б.Н. Гракова. Азов ; Ростов н/Д : Азов. краевед. музей. С. 43–47.

- Вальчак С.Б., 2009. Об одной из функциональных деталей скифской уздечки Восточной Европы // Археология Среднего Дона в скифскую эпоху. М. : ИА РАН. C. 126–140.

- Васильев В. Н., 2001. К хронологии раннепрохоровского клинкового оружия и «проблеме» III в. до н.э. // Материалы по археологии Волго-Донских степей. Вып. 1. Волгоград : Изд-во ВолГУ. С. 169–179.

- Васильев В. Н., 2004. К хронологии раннепрохоровского комплекса // Уфимский археологический вестник. Вып. 5. С. 153–172.

- Васильев В. Н., Обыденнова Г. Т., Федоров В. К., 2019. Курганы в окрестностях села Верхняя Кардаиловка на р. Урал (по материалам раскопок 1993 года) и заметки к хронологии опорных комплексов второй поло- вины IV в. до н.э. // Вестник Оренбургского государственного университета. Электронный научный журнал (Online). № 4 (32). С. 90–111. URL: http://www.vestospu.ru (дата обращения: 26.01.2020). DOI: https://doi.org/10.32516/2303-9922.2019.32.7.

- Гуляев В. И., Савченко Е. И., 2004. Новый памятник скифского времени на Среднем Дону // Археология Среднего Дона в скифскую эпоху. М. : ИА РАН. С. 35–52.

- Курманкулов Ж. К., Ишангали С. К., Раймкулов Б. Т., 2002. Исследования курганного отряда № 2 УКАЭ в 2001 г. на могильнике Крык-Оба-2 // Вопросы истории и археологии Западного Казахстана. Вып. 1. Уральск : Западно-Казахстанский областной центр истории и археологии. С. 87–92.

- Максименко В. Е., 1983. Савроматы и сарматы на Нижнем Дону. Ростов н/Д : Изд-во Ростовcкого универси- тета. 224 с. Максименко В. Е., Смирнов К. Ф., Горбенко А. А., Лукьяшко С. И., 1984.

- Богатые раннесарматские комплексы правобережья Дона // Сарматы и утверждение их политического господства в Скифии. М. : Наука. С. 124–141.

- Парусимов И. Н., 2005. Железная деталь узды из Шолоховского кургана // Четвертая Кубанская археологичес- кая конференция : тезисы и доклады. Краснодар : [б. и.]. С. 200–202.

- Пшеничнюк А. Х., 1976. Шиповский комплекс памятников (IV–III вв. до н.э.) // Древности Южного Урала. Уфа : БФАН СССР. С. 35–131.

- Пшеничнюк А. Х., 1995. Переволочанский могильник // Курганы кочевников Южного Урала. Уфа : Гилем. С. 62–96.

- Савельев Н. С., 2007. Конская узда IV–III вв. до н.э. из Шиповских курганов в лесостепи Южного Приуралья // Формирование и взаимодействие уральских народов в изменяющейся этнокультурной среде Евра- зии: проблемы изучения и историография. Чтения памяти К.В. Сальникова (1900–1966) : материалы Междунар. конф. (г. Уфа, 20–22 апреля 2007 г.). Уфа : Китап. С. 330–339.

- Савченко Е. И., 2009. Снаряжение коня скифского времени на Среднем Дону как археологический источник // Археология Среднего Дона в скифскую эпоху. М. : ИА РАН. C. 221–325.

- Сиротин С. В., 2010. Курган № 11 курганного могильника Переволочан в Зауральской Башкирии // Археоло- гия и палеоантропология евразийских степей и сопредельных территорий. М. : Таус. С. 323–337.

- Сиротин С. В., Трейстер М. Ю., 2014. Погребение с ближневосточными (?) и центрально-азиатскими импор- тами из кургана Яковлевка II // Сарматы и внешний мир : материалы VIII Всерос. (с междунар. участи- ем) науч. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории». Уфимский археологический вестник. Вып. 14. Уфа : ИИЯЛ УНЦ РАН : Центр «Наследие». С. 207–217.

- Сиротин С. В., 2015. Предметы конской сбруи из насыпей курганов ранних кочевников Южного Урала (по материалам раскопок 2008–2013 годов) // Этнические взаимодействия на Южном Урале : материалы VI Всерос. науч. конф. Челябинск : Челябинский государственный краеведческий музей. С. 247–256.

- Сиротин С. В., 2016. Об относительной хронологии и датировке могильника Переволочан I // Константин Федорович Смирнов и современные проблемы сарматской археологии : материалы IX Междунар. науч. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории», посвящ. 100-летию со дня рождения Кон- стантина Федоровича Смирнова : cб. ст. Оренбург : Изд-во ОГПУ. С. 253–264.

- Сиротин С. В., 2017. Хронология и планиграфия курганного некрополя Ивановские I курганы в Зауральской Башкирии // Этнические взаимодействия на Южном Урале. Сарматы и их окружение : материалы Всерос. (с междунар. участием) науч. конф. Челябинск : Государственный исторический музей Южно- го Урала. С. 132–139.

- Сиротин С. В., Богачук Д. С., Окороков К. С., 2018. Курганная группа «Богатырские могилки» № 4 (Оренбур- гская область, Оренбургский район) // Города, селища, могильники. Раскопки 2017 : материалы спаса- тельных археологических исследований. Т. 25. М. : ИА РАН. С. 334–339.

- Сиротин С. В., Богачук Д. С., Гильмитдинова А. Х., Окороков К. С., 2019. Особенности погребальных конструкций и планиграфическая организация некрополя Филипповка 1 // Крым в сарматскую эпоху (II в. до н.э. – V в. н.э.) : материалы X Междунар. науч. конф. «Проблемы сарматской архео- логии и истории». Симферополь : Салта ЛТД. С. 234–243.

- Сиротин С. В., 2019. Об одной группе пластинчатых налобников в уздечных наборах ранних кочевников Южного Урала // Крым в сарматскую эпоху (II в. до н.э. – V в. н.э.) : материалы X Междунар. науч. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории». Симферополь : Салта ЛТД. С. 224–233.

- Скрипкин А. С., 1990. Азиатская Сарматия. Проблемы хронологии и ее исторический аспект. Саратов : Изд-во Саратовского университета. 299 с.

- Смирнов К. Ф., 1964. Савроматы (ранняя история и культура сарматов). М. : Наука. 376 с.

- Эрлих В. Р., 2006. Связи Прикубанья с Поволжьем и Приуральем во второй половине IV в. до н.э. (по матери- алам Тенгинских святилищ) // Город и степь в контактной евро-азиатской зоне : тез. докл. III Междунар. науч. конф., посвящ. 75-летию со дня рождения Г.А. Федорова-Давыдова (1931–2000). М. : Нумизмати- ческая литература. С. 60–62.

- Эрлих В. Р., 2010. Узда Колхиды и Центральной Грузии античной эпохи: к проблеме выделения традиций // Архео- логия и палеоантропология евразийских степей и сопредельных территорий. М. : Таус. С. 73–106. Эрлих В. Р., 2011.

- Святилища некрополя Тенгинского городища II–IV в. до н.э. М. : Наука. 212 с.

- Яблонский Л. Т., 2008. Новые раскопки Филипповского могильника и проблема формирования раннесар- матской культуры Южного Приуралья // Ранние кочевники Волго-Уральского региона : материалы Междунар. науч. конф. «Ранние кочевники Южного Приуралья в свете новейших археологических открытий» (г. Оренбург, 21–25 апреля 2008 г.). Оренбург : Изд-во ОГПУ. С. 170–177.

- Яблонский Л. Т., 2013. Золото сарматских вождей. Элитный некрополь Филипповка 1 (по материалам раско- пок 2004–2009 гг.). Каталог коллекции. Кн. 1. М. : ИА РАН. 232 с.