Духовные практики современной молодежи: социологический анализ

Автор: Дьякова В.В., Каргаполова Е.В., Беляева Н.С., Павлова А.С.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 4, 2024 года.

Бесплатный доступ

Духовные практики - одно из перспективных и малоразработанных направлений социологического анализа, которое на современном этапе развития российского общества приобретает особую актуальность как тема общественных дискуссий и научных исследований. В статье представлены результаты инициативного опроса, проведенного среди молодых людей, проживающих в Москве и Московской области. Выделены основные категории духовных практик: подразумевающие непосредственное и своевременное воздействие на тело человека, духовного развития и самообразования, социального взаимодействия. Определена их востребованность у молодежи. Для совершенствования своего духовного мира молодые люди чаще всего используют следующие методы: хобби, созерцание красоты мира, самоанализ и расширение кругозора. Подавляющее большинство респондентов связывает духовное развитие напрямую с занятием любимым делом. Примечательно, что для половины опрошенных часто применяемой формой духовной практики является помощь окружающим людям. Практики, связанные с телом, уступают другим духовным активностям. Представлены результаты федеральных опросов и опыт теоретико-методологического исследования данных категорий.

Духовность, духовные практики, молодежь, телесные практики, духовное развитие, самообразование, социальное взаимодействие

Короткий адрес: https://sciup.org/149145288

IDR: 149145288 | УДК: 316.346.32-053.6:304 | DOI: 10.24158/tipor.2024.4.1

Текст научной статьи Духовные практики современной молодежи: социологический анализ

Развитие духовной сферы – одна из классических тем для научной мысли. Трансформационные и мобилизационные общественные процессы актуализируют исследовательский и общественный интерес к развитию «духовного» в целом, а также во взаимосвязи и противоречии с «материальным». В социологии подобные вопросы рассматриваются как в рамках отраслевого знания (социология духовной жизни), так смежных исследовательских направлений (социология молодежи, социология города, социология образования и т. д.).

В конце XX – начале XXI вв. внимание социологов к концепту «духовность», подкрепляемое его распространением в современной культуре, спровоцировало дискуссии о возникновении новой дисциплины – «социологии духовности». Это обусловлено, с одной стороны, кризисом религии, связанным с ее секуляризацией, который в ходе общественных и научных дискуссий обсуждается в разных проявлениях – от упадка религиозности до возникновения других ее форм. С другой стороны, необходимы переосмысление опыта и поиск новых подходов к социологическому исследованию религии, современных трендов развития духовной сферы, традиционных и нетрадиционных духовных практик (Руткевич, 2014).

Духовные практики можно определить как альтернативную стратегию мышления, способствующую становлению личностных форм творения бытия, проявляющихся в ответственности, предстоянии, свободе, созидании, и направленную на сохранение человека в ответ на вызовы техногенной, все более отчуждаемой от природы человеческого рода, реальности (Агапова, 2014). Это деятельностное выражение «духовности» (его содержание, структура, особенности формирования, взаимное влияние на социальные явления и процессы) представляет особый интерес для социологии. Однако данная тема является малоразработанной в социологическом дискурсе по причине многообразности предметной области и ограниченности исследовательских методик (Вялых, 2021).

Для современного российского общества проблема формирования духовно-нравственных ценностей стоит особенно остро. Представители государственных структур и научного сообщества солидарны в понимании того, что важным является вопрос не только о сохранении духовных скреп, но и эффективном транслировании норм, правил и ориентаций молодому поколению.

Инициативной группой, под руководством и при участии авторов статьи, было проведено социологическое исследование с целью изучения представлений о духовности современной российской молодежи на примере Москвы и Московской области. Методом анкетирования были опрошены молодые люди в возрасте 15–35 лет. Тип выполненной выборки – «целевая», для чего исследовательской группой разработан и апробирован алгоритм реализации онлайн-анкетиро-вания с выходом на целевую когорту по специально заданным квотируемым признакам.

Анкетерам было поставлено задание опросить респондентов из целевой группы, а также установлены квоты по полу (соответствующие гендерной структуре генеральной совокупности) и занятости (только учебная деятельность, совмещение учебы и занятости, только трудовая деятельность). Респонденты в Гугл-форме указывали свою контактную информацию, а также фамилии анкетеров, что позволяло контролировать их работу. Выборка – 1820 человек, из них 50,2 % только учатся в учебных заведениях среднего профессионального и высшего образования, 16,0 % – учатся и работают, 33,8 % – только работают. Исследование носило зондажный характер. Задача репрезентации выборки не ставилась, поэтому полученные результаты могут распространяться только на выборочную совокупность респондентов либо использоваться в качестве справочных данных. Однако общее количество опрошенных позволяет сформулировать обоснованные предположения и общие заключения.

Анкета включала в себя несколько блоков вопросов: «Паттерны духовности» (открытые вопросы), «Cамооценка духовного состояния» (закрытый вопрос), «Духовные ориентиры» (полузакрытые вопросы), «Духовное развитие» (полузакрытый вопрос), «Духовные практики» (полузакрытый вопрос), «Религиозность» (закрытый и полузакрытый вопросы). Обработка и анализ данных проведены с использованием программы SPSS Statistic 27. В данной статье представлены результаты из блока «Духовные практики».

Для определения востребованности различных вариаций духовных практик респондентам был задан полузакрытый вопрос: «Какие духовные практики Вы применяете?». Полученные данные свидетельствуют о довольно широком диапазоне смыслов в понимании концепта «духовная практика» у молодежи, а также предпочтений к отдельным их формам.

Для типологизирования духовных практик, отмеченных респондентами, был применен факторный анализ (метод выделения – анализ методом главных компонент, метод вращения – Варимакс с нормализацией Кайзера). Данная факторная модель (табл. 1) может объяснить 54,7 % дисперсии. Три выделенных фактора позволяют определить основные типы духовных практик. Первая категория – практики, непосредственно связанные с телом, вторая – практики духовного развития и самообразования, третья – практики социального взаимодействия. Рассмотрим каждую из них отдельно.

Таблица 1 – Матрица повернутых компонент по вопросу: «Какие духовные практики Вы применяете?»

Table 1 – Matrix of Rotated Components for the Question “What Spiritual Practices Do You Apply?”

|

Компонента |

|||

|

1 |

2 |

3 |

|

|

Аффирмации, самовнушение на позитивный настрой |

,627 |

||

|

Йога |

,816 |

||

|

Практики осознанности, медитации |

,850 |

||

|

Дыхательная гимнастика |

,801 |

||

|

Практики визуализации |

,722 |

||

|

Растяжка |

,569 |

||

|

Познание нового, расширение кругозора |

,709 |

||

|

Изучение истории, культуры |

,582 |

||

|

Самоанализ |

,675 |

||

|

Созерцание красоты мира |

,733 |

||

|

Занятие любимым делом |

,661 |

||

|

Слушаю свою Душу |

,646 |

||

|

Помощь окружающим людям |

,816 |

||

К первой категории (рис. 1) относятся различные формы действий, подразумевающих непосредственное и своевременное воздействие на тело человека. Так, аффирмации, медитации, йога, визуализации, дыхательная гимнастика и растяжка представляются респондентам релаксацией посредством физических упражнений и сосредоточения внимания на относительно простых и повторяющихся действиях, что позволяет воздействовать на тело с целью его расслабления, снижения уровня тревоги и стресса. Следует уточнить, что практически все виды духовных практик, относящихся к первой категории, позволяют получить результат «здесь и сейчас».

Растяжка 25,3 19,3 25,3 18,2 12

Аффирмации, самовнушение на позитивный настрой 15,8 13,1 24,1 26,5 20,5

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %

■ никогда ■ по мере необходимости иногда ■ часто ■ всегда

Рисунок 1 – Первая категория духовных практик. Распределение ответов на вопрос: «Какие духовные практики Вы применяете?», %

Figure 1 – The First Category of Spiritual Practices. Distribution of Answers to the Question “What Spiritual Practices Do You Apply?”, %

Почти каждый второй респондент хоть раз имел опыт реализации практики укрепления психического, эмоционального и физического состояния. Наименее востребованными являются йога и практики осознанности, медитации. Предположим, это можно объяснить тем, что данные виды активностей требуют специальной подготовленности человека, наличия соответствующего опыта, зачастую, тренера и/или специальных условий, оборудования и не могут быть реализованы одномоментно. Растяжку и дыхательную гимнастику гораздо легче осуществить – место может быть неспециализированным (дом, рабочий кабинет и т. д.), а базовые упражнения либо показывали на уроках физкультуры, либо легко можно найти в интернете. Наиболее же популярные практики аф-фирмации (в обыденном понимании) и визуализации можно применять быстро и в любых условиях при возникновении желания. Стоит отметить, что духовные практики из первой категории являются наименее применяемыми у молодежи.

В последние годы произошла популяризация так называемых телесных практик. Согласно опросам спорт и медитация для 48 % россиян являются распространенными пассивными практиками для борьбы с усталостью1. Дыхательная гимнастика занимает третье место (42 %) среди форм реабилитации по восстановлению после перенесенного коронавируса2. В целом же, 51 % населения несколько раз в месяц дома делает зарядку, растяжку или занимается йогой3. 7 % молодежи отметили, что йога позволяет им обрести гармонию и спокойствие4. Уточним, что в общественном сознании россиян йога, ее различные вариации и/или техники, главным образом, ассоциируются с физической культурой (а не с изменениями мировоззрения), с занятиями, которые, например, проводят в различных фитнес-центрах. Такая тенденция, в целом, совпадет с особенностями популяризации этой формы физических упражнений во всем мире (Колосов, Чингина, 2019).

Распространение телесных практик привлекает внимание научного сообщества, тело изучается как биологический, психологический и социальный феномен. Телесность и духовность часто рассматриваются в виде антиномии, двух разных векторов экзистенциального самоопределения. Телесная концепция отождествляется с животной сущностью, удовлетворением примитивных потребностей, установками на гедонизм, обладание и противопоставляется нематериальной духовной природе человека, в рамках которой самоопределение подразумевает саморазвитие, воспитание души как ядра человеческого существования (Дядык, 2015). Эвристичным представляется подход синергии духовности (процесс формирования личности как общественного существа) и телесности (строительство тела в разнообразных практиках) в виде условия гармоничного развития личности5. Подчеркивается необходимость системного анализа, уточняется, что телесность в качестве особого способа связи человека с предметным миром может являться вариантом самореализации человека, позволяющим понять свои возможности и оказывающим влияние на самоидентификацию6.

Особенно интересен социологический фокус – соотношение индивидуального и социального на уровне тела, причем разные его аспекты: личный опыт телесных практик и институциональные каналы их передачи; способы обращения с телом, ценностные и рефлексивные компоненты; различные классификации техник тела: по полу, возрасту, эффективности и др. (Гольман, 2014). Другим направлением исследований является изучение подобных практик через призму единства трех концепций – «тело-которое-у-нас-есть», «тело-которым-мы-являемся» и «тело-ко-торое-мы-делаем», позволяющую применить комплексный метод к способам познания тела: внешнему, внутреннему и через их противопоставление (Пивоваров, 2019).

В структуре общественного функционирования молодежи отводится объект-субъектная роль. В данном случае важны все структурные компоненты этого процесса – от эффективной преемственности социальных ценностей и норм до непосредственной реализации репродуктивной функции. Совершенствование посредством сочетания духовного, биологического и социального компонентов – один из векторов развития молодого поколения. Причем некоторые из этих вариантов могут нести в себе и воспитательно-воспроизводственную, и инновационную функции. Так и в области «духовности» – что-то может быть полностью принято, отклонено или изменено (переосмыслено).

Телесные практики, с одной стороны, посредством прямого воздействия на физическое тело человека позволяют сохранить и улучшить здоровье, с другой – как форма духовной активности – становятся важным элементом социализации. Еще десятилетие назад молодые люди понимали, знали и подчеркивали значимость спорта в жизни человека, но им не занимались (Конкина, 2013). Сегодня же отмечается распространение малых спортивных форм в молодежной среде как наиболее предпочитаемых для поддержания здоровья (Антонова, 2022), а здоровое тело в целом становится не только биологическим конструктом, но и маркером качества жизни, критерием комфортной жизнедеятельности и условием для реализации потребностей и интересов (Антонова, Абрамова, Лопатина, 2023). Практики, подразумевающие непосредственное и своевременное воздействие на тело человека, имеют потенциал развития в качестве варианта духовного самосовершенствования, например, в рамках их рутинизации у молодых людей или процесса межпоколенного взаимодействия.

Молодые люди используют аффирмации в качестве эффективного метода снятия стресса и стабилизации своего ментального состояния, в том числе снижения уровня психологического напряжения и тревоги во время зачетно-экзаменационной сессии (Борисова и др., 2022). Подобные акты аутокоммуникации могут быть не только способом решения житейских задач посредством оперативной саморегуляции, но и стать основой для определения жизненной позиции, конструирования субъектности человека (Шкарин, Шелестюк, 2019). В то же время различные варианты телесных практик (от визуализации и аффирмации до медитации и мышечной релаксации) могут быть рассмотрены как вариант суггестивной культуры или направление саморазвития и самовоспитания молодежи в рамках их профессионального развития, совершенствования деловых навыков (Чимеева, 2023).

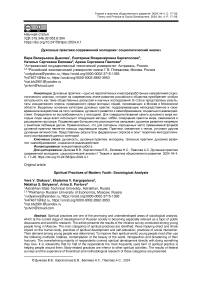

Ко второй категории духовных практик (рис. 2) относятся те, от которых невозможно получить быстрый результат. Это все виды деятельностных активностей, направленных на саморе-флексию, самоанализ, саморазвитие и требующих больших временных и умственных затрат. Расширение кругозора, изучение истории, искусства, новых стран, как и познание собственного «Я», – планомерный и долговременный процесс, требующий дисциплины, внимания, интереса. Примечательно, что именно эти формы духовных практик являются наиболее популярными у молодежи.

кругозора

■ никогда ■ по мере необходимости иногда ■ часто ■ всегда

Рисунок 2 – Вторая категория духовных практик. Распределение ответов на вопрос: «Какие духовные практики Вы применяете?», %

Figure 2 – The Second Category of Spiritual Practices. Distribution of Answers to the Question “What Spiritual Practices Do You Apply?”, %

Подавляющее большинство респондентов напрямую связывает духовное развитие с занятием любимым делом. Очень востребованы такие формы, как «познание нового», «созерцание красоты мира». Примерно каждый второй молодой человек всегда или часто в качестве духовной практики выбирает «самоанализ» или «слушает свою Душу». Изучение истории, культуры также является одной из распространенных форм развития «духовности».

Согласно федеральным опросам у большинства россиян есть хобби, которым они занимаются помимо учебы или работы, причем среди молодежи самая маленькая доля тех, у кого нет любимого занятия (21 %). Более того, молодые люди, по сравнению с другими возрастными группами, тратят на подобные увлечения больше всего времени – в среднем 15 часов в неделю1. Популярно также самообразование как вариант проведения досуга. 90 % населения России интересуются историей, среди тех, кому от 18 до 24 лет – 74 %, 25–35 лет – 88 %2.

Социологический подход к самообразованию рассматривает, главным образом, его социальную природу, которая характеризуется двойственностью в воспроизводстве уже существующего знания и освоении нового – сочетанием рутинного и творческого, статичного и динамичного (Шахова, 2001). Самообразование, с одной стороны, как одна из форм автокоммуникации, реализуется в сознании человека скрыто от внешних проявлений, связано с интерпретацией ценностей и движением смыслов посредством диалога с собственным «Я»; с другой – протекает в процессе реализации различных взаимодействий – с группой, институтами, организациями, в рамках которых генерируются или трансформируются установки, барьеры, стратегии (Шахова, Шуклина, 2003). Диалогическая модель взаимодействия с окружающим миром становится важным условием достижения гармоничного уровня развития духовной культуры человека посредством различных форм самореализации (Коваль, 2020). Разнообразные способы саморазвития, востребованные у молодежи, позволяют не только воздействовать на их самосовершенствование по разным критериям (когнитивному, аксиологическому, поведенческому и идентификационному) на личностном уровне, но и перенести имеющийся опыт (позитивный и негативный) на другие сферы жизни – профессиональное самоопределение, межличностную коммуникацию, социальное взаимодействие.

Наличие и доминирование подобных духовных практик, реализуемых посредством интересов, у молодого поколения является важным индикатором расширения форм инкультурации и социализации личности. Выбор различных стратегий – от варианта организации свободного времени до способа освоения новых знаний и компетенций – приобретает аргументированный характер. Этот аспект следует учитывать при формировании и корректировке различных видов взаимодействия с молодежью, в том числе на уровне учебных заведений, государственных и общественных структур.

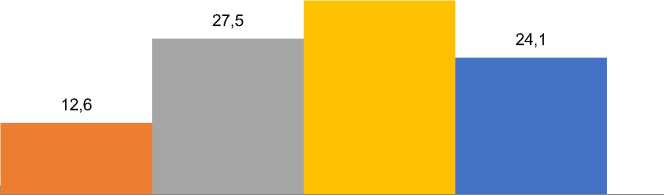

К третьей категории духовных практик (рис. 3) относится помощь окружающим людям, которую, по мнению авторов, стоит обозначить чуть шире – практики социального взаимодействия. Реализация этой действенной формы подразумевает довольно сложную и энергозатратную коммуникацию с другими людьми, включающую обоюдно направленное общение, эффективное сотрудничество для решения конкретной задачи. Большинство респондентов помогают людям, причем характеризуют это как духовную практику. Стоит отметить, что данный вид активности, в отличие от первой категории, более популярен у молодых людей.

1,6

34,2

Помощь окружающим людям

■ никогда ■ по мере необходимости иногда ■ часто ■ всегда

Рисунок 3 – Третья категория духовных практик. Распределение ответов на вопрос: «Какие духовные практики Вы применяете?», %

Figure 3 – The Third Category of Spiritual Practices. Distribution of Answers to the Question “What Spiritual Practices Do You Apply?”, %

По данным ВЦИОМ, 79 % россиян оказывали помощь (финансовую натуральную и другую) знакомым людям, каждый второй – незнакомым. Среди основных мотивов совершения пожертвования (конкретному человеку или в благотворительный фонд) – желание почувствовать возможность влиять на ситуацию (57 %), воплощение нормативных установок с ориентацией на окружение (55 %)1. За последний год каждый третий молодой россиянин занимался волонтерством2.

В социологии помощь – это «вклад в удовлетворение потребностей другого человека», условия и форма которого определяются ожиданиями личности, которой эта помощь будет оказана (Луман, 2000: 16). Помощь может рассматриваться в более узкой интерпретации – как вариант личностного самоопределения, вид социальной поддержки и условие социальной сплоченности (Шеляг, 2010), в более широкой – в качестве одного из проявлений социального взаимодействия, т. е. поведения, имеющего определенную значимость для участников этих межличностных отношений и общества в целом.

Научный анализ помощи, как социального феномена, сопряжен с изучением категорий эмпатии и альтруизма. Каждое из этих социальных явлений непосредственно влияет на формирование и развитие социальной сплоченности, является важным условием двунаправленного процесса сохранения стабильного развития и модернизации общественной системы (Якимова, 2013; Полюшкевич, 2015). Стоит отметить, что Д. Лернер рассматривал эмпатию и расширение кругозора как базовые, минимально необходимые черты личности в процессе сглаживания противоречий между современным и традиционным развитием (Кармадонов, 2012).

Относительно высокий показатель актуальности помощи окружающим людям в общественном сознании молодежи свидетельствует о довольно эффективном процессе их интеграции в социальную систему, перспективы формирования социальной сплоченности и гражданского общества. Кроме положительного социального эффекта помощь близким оказывает значительное влияние на личностное развитие и самоощущение. Чем чаще человек оказывает помощь, тем выше уровень когнитивного субъектного благополучия. Более того, существует тесная связь между удовлетворенностью жизнью и помощью как ближнему кругу, так и незнакомцам (Настина, 2022).

В рамках социологического анализа волонтерства исследовательское внимание часто сосредоточено на поведенческом подходе – образе жизни добровольцев, их самовосприятии и самоощущении, межличностном и межгрупповом взаимодействии, факторах, типах и условиях реализации данной активности. Не менее актуальна институциональная концепция, когда в фокусе внимания оказывается волонтерская общность, ее социальный капитал. Комплексный подход, сочетающий обе эти методологические теории, позволяет системно рассмотреть непосредственно феномен добровольчества, содержание, способы и средства данной формы духовного развития личности посредством безвозмездной деятельности во благо других.

Участие в волонтерстве позволяет молодым людям не только развивать свои личные общечеловеческие качества (отзывчивость, доброту, сочувствие, сострадание, честность, альтруизм и другие), но и такие навыки, как стрессоустойчивость, трудолюбие, мобильность, коммуникативность. Кроме того, добровольческая деятельность является престижной, оказывает влияние на идентификационные стратегии молодежи, их статусно-ролевое определение, а иногда и на профессиональную реализацию (Кисиленко, 2021).

Стоит отметить, что распространение и востребованность волонтерских практик свидетельствует об открытости молодежи к коллективной деятельности, гуманистическим ценностям и солидаризации, готовности к совместной работе во благо общества. Подобный вектор ценностных ориентаций у данной социально-демографической группы позволяет позитивно оценивать современные тенденции общественного развития, возможность консолидации населения и формирования социального единства.

В результате обработки данных, полученных в ходе инициативного исследования, были выделены три категории духовных практик, которые при дальнейшем изучении позволяют сделать вывод о комплексности анализируемого феномена. Деятельностная форма духовности имеет три направления реализации: посредством воздействия на тело человека (первое), развития его внутреннего мира (второе) и через взаимодействие с другими людьми (третье). Каждый из этих векторов может быть использован в процессе духовного развития личностью самостоятельно или совместно. Научное осмысление данных категорий – социологическое или междисциплинарное, теоретическое или эмпирическое – представляется возможным как в рамках подробного изучения отдельного явления, так и во взаимосвязи с другими.

Необходимо упомянуть, что в России на протяжении последних лет реализуются различные программы/проекты на федеральном и региональном уровне, прямо или опосредованно направленные на формирование духовных практик:

-

– национальные проекты (в частности, «Демография», «Туризм и индустрия гостеприимства», «Образование», «Культура» и «Экология»);

-

– тематические года (например, 2012 г. – Год российской истории, 2018 г. – Год добровольца и волонтера);

-

– Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей (утверждены Указом Президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809).

В рамках данных масштабных инициатив создаются материальные и нематериальные условия для развития спорта, культуры, самообразования, помощи и взаимопомощи, которые способствуют развитию деятельностного выражения духовности и согласуются с его тремя общими типами, анализируемыми в данной статье. Подобная согласованность между доминантами общественного мнения и векторами государственной политики – показатель эффективного диалога между властью и населением, залог стабильного развития социума.

Таким образом, тенденция к распространению духовных практик, характерная для последних десятилетий, не теряет своей актуальности в молодежной среде. Согласно результатам проведенного опроса респонденты используют различные деятельностные формы для совершенствования своей духовности. Наиболее востребованными являются практики духовного развития и самообразования, не менее популярна практика помощи в качестве одной из форм социального взаимодействия, применение телесных практик актуально примерно для половины опрошенных. Предложенный вариант категоризации духовных практик представляется перспективным для социологического анализа как в рамках исследования феномена духовности и различных его проявлений, так и посредством анализа других аспектов: дихотомии «тело-дух» через призму синтеза теорий духовности и телесности; институциональных, организационных, коммуникативных, структурных и других особенностей развития самообразования как формы взаимодействия с собственным «Я»; интерпретации концепта помощи в виде вариации социального взаимодействия. Выводы и результаты, представленные в данной публикации, могут быть использованы в рамках дальнейшего междисциплинарного изучения анализируемых феноменов «духовность» и «духовные практики», а также в рамках практической деятельности, направленной, в том числе, на работу с молодежью, формирования духовной культуры.

Список литературы Духовные практики современной молодежи: социологический анализ

- Агапова Э.И. Духовные практики в структурах социального бытия: монография. Казань, 2014. 128 с.

- Антонова Н.Л. Трансформация представлений молодежи о теле // Теория и практика общественного развития. 2022. № 9 (175). С. 15–18. https://doi.org/10.24158/tipor.2022.9.1.

- Антонова Н.Л., Абрамова С.Б., Лопатина В.Р. Здоровое тело как нормативная модель в представлениях студенческой молодежи // Образование и наука. 2023. Т. 25, № 5. С. 155–175. https://doi.org/10.17853/1994-5639-2023-5-155-175.

- Аффирмации как метод психологической саморегуляции студентов во время зачетно -экзаменационной сессии / А.В. Борисова [и др.] // Глобальный научный потенциал. 2022. № 4 (133). С. 47–49.

- Вялых Н.А. Социология для повседневности или повседневность для социологии? // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2021. № 2 (62). С. 95–102. https://doi.org/10.52452/18115942_2021_2_95.

- Гольман Е.А. Развитие представлений о телесных практиках в социальной науке // Социологические исследования. 2014. № 10 (366). С. 127–135.

- Дядык Н.Г. Антиномия «Телесность-духовность» в экзистенции современного человека // Социум и власть. 2015. № 4 (54). С. 56–60.

- Кармадонов О.А. Нормы и эмпатия как факторы социальных преобразований // Социологические исследования. 2012. № 4 (336). С. 17–25.

- Кисиленко А.В. Ценностные основания волонтерских практик российской молодежи // Научный результат. Социология и управление. 2021. Т. 7, № 3. С. 82–89. https://doi.org/10.18413/2408-9338-2021-7-3-0-8.

- Коваль Н.А. Духовность как условие формирования нравственных норм личности // Государственно-правовые исследования. 2020. № 3. С. 33–37.

- Колосов Г.Н., Чингина Е.Н. Восприятие духовной и физической практики в йоге в мире и в России // E -Scio. 2019. № 10 (37). С. 422–429.

- Конкина М.А. Физическая культура и спорт в системе ценностных ориентаций молодежи: социологический анализ // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2013. № 24 (684). С. 133–144.

- Луман Н. Формы помощи в процессе изменения общественных условий // Социологический журнал. 2000. № 1 –2. С. 16–35.

- Настина Е.А. Когда помощь в радость: модераторы взаимосвязи просоциального поведения и удовлетворенности жизнью // Социологический журнал. 2022. Том 28, № 3. С. 57–71. https://doi.org/10.19181/socjour.2022.28.3.9151.

- Пивоваров А.М. Социология тела в поисках своей идентичности: анализ исследовательских программ // Социологический журнал. 2019. Т. 25, № 4. С. 9–27. https://doi.org/10.19181/socjour.2019.25.4.6814.

- Полюшкевич О.А. Социальная эмпатия: вопросы консолидации российского общества // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2015. № 6 (130). С. 3–18. https://doi.org/10.14515/monitoring.2015.6.01.

- Руткевич Е.Д. «Социология духовности»: проблемы становления // Вестник института социологии. 2014. № 2 (9). С. 36–65.

- Чимеева Б.Б. Саморазвитие и самовоспитание магистрантов высших учебных заведений // Общество: социология, психология, педагогика. 2023. № 5 (109). С. 164–168. https://doi.org/10.24158/spp.2023.5.23.

- Шахова И.Н. Социальная природа самообразования: социологический анализ // Образование и нау ка. 2001. № 2 (8). С. 24–34.

- Шахова И.Н., Шуклина Е.А. Самообразование как автокоммуникация: социологический анализ // Образование и наука. 2003. № 5 (23). С. 107–120.

- Шеляг Т.В. Социальная сплочённость-изменение парадигмы личностного самоопределения // Отечественный журнал социальной работы. 2010. № 1 (40). С. 23–27.

- Шкарин Д.Л., Шелестюк Е.В. Аффирмация, молитва, ритм как дискурсивные практики: прагмалингвистический анализ // Культура и цивилизация. 2019. Т. 9, № 1A. С. 86–98. https://doi.org/10.25799/AR.2019.44.1.010.

- Якимова Е.В. Феномен альтруизма: новые аспекты и современные аналитические тенденции // Социологический ежегодник. 2013. T. 2012. С. 241–266.