Два берега одной реки

Автор: Редакционный комментарий

Журнал: Учебный год.

Рубрика: Творчество

Статья в выпуске: 4 (74), 2023 года.

Бесплатный доступ

Завершение 2023-го и начало 2024-го года примечательны в культурной истории Волгограда двумя юбилеями – 105-й годовщиной Михаила Кузьмича Луконина (1918-1976) и 100-летием со дня рождения Маргариты Константиновны Агашиной (1924 -1999). Они – и в жизни, и в творчестве – как два берега великой русской реки. Луконинский берег – крутой, неуступчивый, иссеченный шрамами былых сражений. И агашинский – мягкий, податливый, выстеленный пахучим степным разнотравьем…

Короткий адрес: https://sciup.org/14128496

IDR: 14128496

Текст статьи Два берега одной реки

1g.

F

у/

я

ГОСУДАРСТВЕННЫХ

-1РВМНЙ СССР

■4 А X А И к^уконин

одной реки

Завершение 1

2023-го и начало 2024-го года примечательны в культурной истории Волгограда двумя юбилеями – 105-й годовщиной Михаила Кузьмича Луконина (1918-1976) и 100-летием со дня рождения Маргариты Константиновны Агашиной (1924 -1999).

Они – и в жизни, и в творчестве – как два берега великой русской реки. Луконинский берег – крутой, неуступчивый, иссеченный шрамами былых сражений. И агашинский – мягкий, податливый, выстеленный пахучим степным разнотравьем…

в woh «.ему

МАРГАРИТ

ИЗВЕСТНЫЕ тккии new

И^Ы—1W ГГ

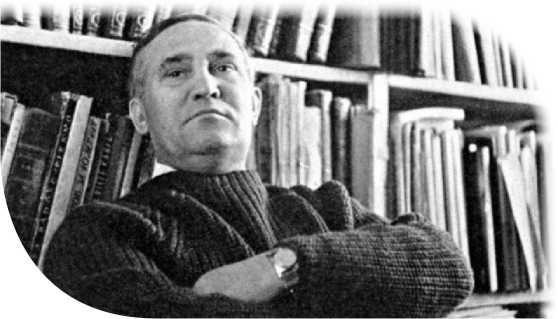

Михаил Луконин

Михаил Кузьмич Луконин родился 29 октября 1918 года в селе Килинчи Астраханской губернии (ныне – Приволжский район Астраханской области). Отец его умер от тифа в 1920 году. Детство мальчик провел в селе Быковы Хутора на Волге (теперь на этом месте Волгоградское водохранилище).

C 1930 года Михаил Луконин жил в Сталинграде, работал на Сталинградском тракторном заводе. Печататься начал с 1935 года.

В 1937-м окончил Сталинградский учительский институт, в 1938 –1941 годах учился в московском Литературном институте им. М. Горького.

В 1939 году студент Луконин становится красноармейцем Лукониным, стрелком лыжного ба- тальона, штурмующего неприступную линию Маннергейма.

После окончания советско-финской войны Михаил возвращается к учебе, но в сентябре 1941-го вновь надевает солдатскую шинель.

Приказом Военного Совета 13-й армии Брянского фронта № 65/н от 21.09.1942 писатель редакции армейской газеты «Сын Родины» техник-интендант 1-го ранга Луконин М.К. награжден медалью «За боевые заслуги». К этому времени он создал ряд патриотических произведений, а также смело участвовал вместе с разведчиками в операции по ночному захвату «языка» и выносу с поля боя раненого политрука.

15 октябрь 1945 года старший лейтенант Луконин награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Значительная часть фронтовых стихов Луконина собрана в его первой книге «Сердцебиение» (1947). Поэма «Рабочий день» (1948) и книга стихов и поэм «Необходимость» (1969) удостоены Государственных премий СССР.

Михаил Кузьмич Луконин награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени. Он – член Союза писателей СССР с 1946 года. Секретарь правления Союза писателей СССР с 1971 года.

Он умер 4 августа 1976 года.

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Песня в дороге

Нас ни кривдой, ни ложью не рассорить вовек.

Я приписан к Поволжью, я его человек.

Оторви меня только, буду жизни не рад. Нет, моя она – Волга, это мой – Волгоград… Ты начальственным тоном пожелал мне беды.

Мы с соленым Эльтоном съели соли пуды!

Неуживчивый? – Может. Неуслужливый? – Да!

Срок не маленький прожит, а живу навсегда.

Не пошел к тебе первым, обходил тебя вновь, не любил тебя, верно, за твою нелюбовь.

Поклонюсь я поклоном всем зеленым полям, а не гладко-зеленым канцелярским столам. Я обиду и эту не поставлю в зачет. Был – и сплыл ты – и нету. Волга – дальше течет.

Как – я смерть свою встречу, как живу, как дышу,– только Волге отвечу, только Волгу спрошу.

В нелетную погоду «Волгоград не принимает», – слышим с самого утра. «Волгоград не принимает»,– возвещают рупора.

Обсудили все приметы про погоду и сидим – десяти держав поэты, восемнадцать, как один.

Мы спешим на братский вечер. Просим главного добром. Но пока закрыл диспетчер Внуковский аэродром. «Волгоград не принимает…» Хуже не бывает дня. Иностранные поэты тихо смотрят на меня.

Я сижу, вздыхаю сложно, улыбаясь как во сне.

В сердце пасмурно, тревожно: может, это обо мне!

«Волгоград не принимает…» Как, меня, за что же вдруг! Город не припоминает сына.

Не воспринимает,– на душе растет испуг.

«Город мой, за что! – шепчу я. – В чем, скажи, моя вина?» Только что живу кочуя, Волга все-таки одна.

«Волгоград не принимает…» – снова слышу, как в бреду.

Как же я теперь без Волги и куда теперь пойду!

Стало пусто и бессильно… Был когда-то слаб и мал. Сталинград ведь принимал. Обнимал меня, как сына. С полуслова понимал. Над землею поднимал.

Поднял и не опустил.

Я не понял.

Упустил.

Может, что-нибудь такое Волгоград мне не простил! «Волгоград не принимает..» Подожди еще, пойми, только ты и есть на свете, родина моя, прими.

По любви своей, по долгу твой я, слышишь, веришь ты?

Я пешком иду на Волгу, подо мной гудят мосты. Не иду – бегу я в муке.

Тишина летит за мной.

Плавно простираю руки в невесомости земной.

В уши ветер дует резко, сердце ухает в груди. Я бегу, а сам – ни с места.

Нету Волги впереди… «Волгоград не принимает..» Я очнулся и притих.

Клочья тяжкого кошмара загоняю в этот стих.

Все поэты – слева, справа – понимающий народ.

На улыбку югослава улыбаюсь во весь рот. Непогода убивает.

Но и непогодь не зря. Вот что иногда бывает в первых числах декабря.

Капля Волги

Что-то верить стал я в каждую примету.

Серой синью стынет волжская вода. Может, скоро я в последний раз к тебе приеду и останусь, не расстанусь.

Навсегда.

Волга-родина, прости слова восторга и прости меня за все, что умолчал. Я живу тобой, плыву тобою, Волга, знаю твердо – ты последний мой причал. Я плыву тобой, все створы отмечаю, каждый раз читаю снова по складам.

Проблесковыми огнями отвечаю всем идущим на сближение судам. Сколько жизней нами прожито с тобою!

Бурлаком ходил дорожкой бечевой. С той поры всегда хожу твоей тропою, хоть и ноет каждый мускул плечевой. С Пугачевым я стоял в ночи грозовой, лодки посуху от Дона волоча.

Был я вольницей твоею понизовой, был я конницей твоей у Калача.

Я твоими всеми мелями мелею, все глубины воспеваю во сто крат, всеми болями твоими я болею, торжествами, всеми праздниками рад.

Уезжаю, говорю тебе: «Счастливо!»

Тихо тают на песке мои следы… Мне прощание с тобой, как боль разрыва, с каждым разом – как предчувствие беды.

От волны твоей глаза мои наволгли. Отзови от всех земных широт меня. Волга-родина!

Я твой.

Я капля Волги.

Искра малая от вечного огня.

Маргарита Агашина

Маргарита Константиновна Агашина родилась 29 февраля 1924 года в деревне Бор Ярославской области.

Детство поэтессы прошло на фактории «Стрелка» на севере Красноярского края.

В начале 1930-х гг. семья Агашиных перебралась в город Тейково Ивановской области. Маргарита пошла учится в среднюю школу № 4, где преподавала немецкий язык ее мама Елизавета Ивановна.

После окончания школы Маргарита Агашина поступила в Московский институт цветных металлов и золота, но, не окончив второго курса, ушла в Литературный институт им. Горького.

С 1951 года, после окончания института, и до конца жизни Маргарита Агашина жила в Волгограде, посвятив городу на Волге, который стал для нее по-настоящему родным, основную часть своего творчества. Настоящая известность пришла к поэтессе после того, как Людмила Зыкина исполнила песню «Растет в Волгограде березка» на стихи Агашиной.

Всего поэтесса выпустила 36 сборников стихов в издательствах Москвы и Волгограда. Многие стихи были положены на музыку и стали известными песнями.

В 1993 году «за выдающиеся заслуги в области литературы, значительный творческий вклад, получивший признание волгоградцев и всей России» Маргарите Константиновне Агашиной решением Волгоградского городского Совета народных депутатов было присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда».

Маргарита Агашина скончалась в 1999 году возрасте 75 лет.

Растет в Волгограде березка Ты тоже родился в России -краю полевом и лесном.

У нас в каждой песне – береза, береза – под каждым окном. На каждой весенней поляне -их белый живой хоровод.

Но есть в Волгограде березка -увидишь, и сердце замрет.

Ее привезли издалека в края, где шумят ковыли. Как трудно она привыкала к огню волгоградской земли! Как долго она тосковала о светлых лесах на Руси -лежат под березкой ребята, -об этом у них расспроси.

Трава под березкой не смята -никто из земли не вставал. Но как это нужно солдату, чтоб кто-то над ним горевал. И плакал – светло, как невеста, и помнил – навеки, как мать! Ты тоже родился солдатом -тебе ли того не понять.

Ты тоже родился в России -березовом, милом краю.

Теперь, где ни встретишь березу, ты вспомнишь березку мою, ее молчаливые ветки, ее терпеливую грусть.

Растет в Волгограде березка. Попробуй ее позабудь!

Перекресток

На самом шумном перекрестке, у входа в город Сталинград, стоят каштаны и березки и ели стройные стоят.

Как ни ищи – ты их не встретишь в лесах заволжской стороны, и, говорят, деревья эти издалека принесены.

А было так: война когда-то была на волжском берегу. На перекрестке три солдата сидели рядом на снегу.

Стоял январь. И ветер хлесткий поземку в кольца завивал.

Горел костер на перекрестке – солдатам руки согревал.

Что будет бой – солдаты знали. И перед боем с полчаса они, наверно, вспоминали свои далекие леса.

Потом был бой… И три солдата навек остались на снегу.

Но перекресток Сталинграда они не отдали врагу.

И вот теперь на перекрестке, на месте гибели солдат, стоят каштаны и березки, и ели стройные стоят.

Шумят нездешними листами, дождем умытые с утра, и обжигают нашу память огнем солдатского костра.

А где мне взять такую песню А где мне взять такую песню – и о любви, и о судьбе, и чтоб никто не догадался, что эта песня – о тебе?

Чтоб песня по свету летела, кого-то за сердце брала, кого-то в рощу заманила, кого-то в поле увела. Чтобы у клуба заводского и у далекого села, от этой песни замирая, девчонка милого ждала. И чтобы он ее дождался, прижался к трепетным плечам… Да чтоб никто не догадался, о чем я плачу по ночам.

Моя живая книжка

Она всех книг моих сильней и людям, стало быть, нужней моих стихов, моих поэм, еще не читана никем. Пусть знаю только я одна, как трудно пишется она, и сколько вложено в нее.

Но в ней – бессмертие мое. У этой книжки сто дорог, и километры светлых строк, и человечные слова, и бесконечные права!

Я эту книжку не пишу – я на руках ее ношу, над ней пою, над ней молчу, ее молчать и петь учу. Но не молчит она – поет! И мне работать не дает. Она болит – опять терпи. Она зовет – опять не спи! Опять не спать до петухов! Опять – увы! – не до стихов: всю ночь кричит сынишка – моя живая книжка.