Два необычных захоронения эпохи позднего средневековья в Бахчисарайском районе Республики Крым

Автор: Сиротин С.В., Богачук Д.С., Волошинов А.А., Тарасова А.А., Мустафин Х.Х., Альборова И.Э.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековье. Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 256, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования двух уникальных коллективных захоронений, найденных при проведении охранно-спасательных работ в Бахчисарайском районе Республики Крым в 2017 г. 2-м Бахчисарайским отрядом Крымской новостроечной экспедиции Института археологии РАН. Коллективные захоронения обезглавленных людей были совершены в южной поле кургана эпохи бронзы. Приводятся данные антропологического исследования, генетического анализа, а также результаты радиоуглеродного датирования. Датируются захоронения, по данным радиоуглеродного анализа, XIV-XV вв.

Курганы, массовые захоронения, декапитация, антропология, генетический анализ, радиоуглеродное датирование

Короткий адрес: https://sciup.org/143168994

IDR: 143168994

Текст научной статьи Два необычных захоронения эпохи позднего средневековья в Бахчисарайском районе Республики Крым

В ходе исследований курганных могильников, попадающих в зону строительства автодороги Керчь – Севастополь на территории Бахчисарайского района, в 2017 г. были обнаружены два уникальных погребальных объекта в виде коллективных захоронений, совершенных в ямах вытянутой формы.

Они были выявлены при исследовании курганной группы, состоящей из трех курганов на участке под развязку на территории будущего Технопарка в кургане 1 ( Богачук, Сиротин , 2018. С. 47, 48; Богачук и др. , 2018. С. 24, 25). Курганная группа находится в бассейне р. Кача, на северной окраине г. Бахчисарай, в 1,0 км к востоку от исторического предместья Ак-Чокрак, в одноименной долине.

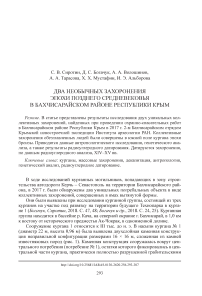

Сооружение кургана 1 относится к III тыс. до н. э. В насыпи кургана № 1 (диаметр 22 м, высота 0,96 м) была выявлена двухслойная каменная конструкция неправильной конфигурации размерами 16 × 16 м, сложенная из камней известняковых пород (рис. 1). Каменная конструкция сооружалась вокруг центрального погребения (погребение № 1), остатки которого фиксировались в центральной части кургана, практически полностью разрушенной грабительскими http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.256.293-307

Рис. 1. Курган № 1. Общий план шурфами. Были зафиксированы фрагменты плит от каменного ящика и несколько костей от человеческого скелета. Здесь же была найдена каменная антропоморфная стела с рельефным изображением топора (Богачук, Сиротин, 2018. С. 46, 47. Рис. 1).

Подобных памятников древней скульптуры найдено немного ( Щепинский , 1958; Формозов , 1970. С. 48, 49; Тощев, Кашуба , 2017. С. 45). Антропоморфные изваяния эпохи бронзы использовались не только в качестве стел, устанавливаемых на курганах, но и могли являться элементом погребальных конструкций. Само погребение, совершенное, вероятнее всего, в каменном ящике, было разрушено в древности.

При исследовании южной и юго-восточной части кургана и были найдены две ямы удлиненной формы с остатками коллективных захоронений (погребения № 2 и 3).

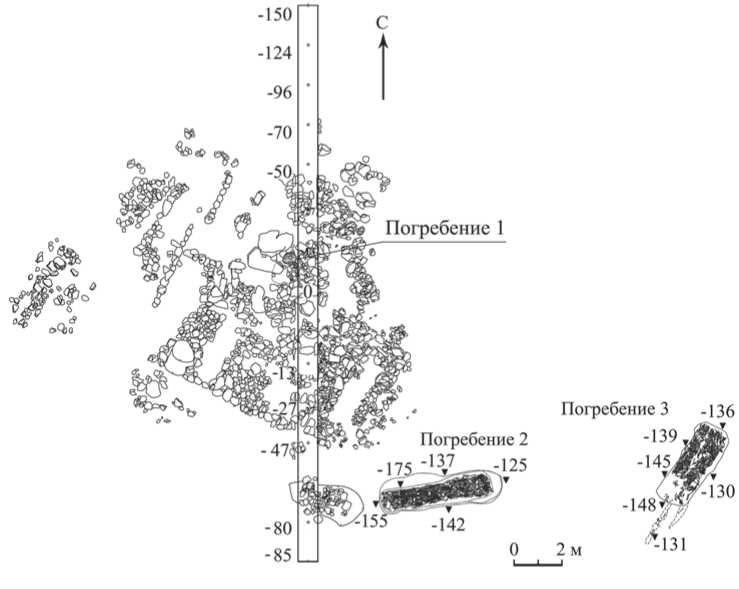

В южной части насыпи кургана, за пределами каменной конструкции была обнаружена яма удлиненной формы (траншея) длиной 6 м, шириной 1,48 м, глубина от материка 0,64 м с коллективным захоронением людей без голов (погребение № 2). Длинной осью яма была ориентирована по линии восток – запад. Костяки располагались беспорядочно, вповалку, вдоль линии траншеи (рис. 2: 1, 2 ). Выявлено три уровня костяков.

40 см первый уровень второй уровень первый второй ^В уровень третий уровень четвертый q 40 См

’ уровень ■ . .

Рис. 2. Коллективные захоронения (погребения № 2, 3)

1, 2 – погребение № 2; 3, 4 – погребение № 3

В первом (верхнем) уровне зафиксировано 14 костяков, во втором (среднем) – 15 костяков и в третьем (нижнем) – 8 костяков, на самом дне ямы был найден еще 1 костяк (костяк № 38).

Среди костей найдены два железных наконечника стрел (рис. 3: 1 ). Всего в этой траншее обнаружено 38 мужских костяков.

В юго-восточной части насыпи кургана, за пределами каменной конструкции была обнаружена еще одна яма удлиненной формы (траншея) – длиной на первом уровне 7 м, на втором – 4,3 м, шириной 1,8 м, глубина от материка 0,13–0,16 м – с таким же коллективным захоронением людей без голов. Длинной осью яма была ориентирована по линии юго-восток – северо-запад. Так же как в первой траншее, костяки располагались беспорядочно, вповалку, вдоль линии траншеи (рис. 2: 3, 4 ). Выявлено два уровня костяков. В первом (верхнем) уровне зафиксировано 19 костяков, во втором (нижнем) – 6 костяков. Всего в траншее обнаружено 25 мужских костяков.

В выявленных коллективных погребениях № 2 и 3 кургана 1, как уже было отмечено, находились останки людей без черепов (при этом у одного из них сохранилась нижняя челюсть со следами воздействия рубящего орудия). Все остальные сегменты скелета представлены достаточно полно, что говорит о захоронении вскоре после декапитации и исключает перезахоронение.

Половозрастная диагностика в отсутствие черепов проводилась согласно общепринятой методике с учетом морфологии (форм, размеров, степени развития рельефа и изношенности суставов) костей посткраниального скелета ( Алексеев , 1966; Ubelaker , 1974). За исключением двух индивидов, определение пола которых вызывает некоторые трудности, все погребенные – мужчины. Возраст в общей группе колеблется от 18–19 до приблизительно 50 лет и в среднем составляет 32 года.

В погребении № 2 при расчистке зафиксировано 38 костяков. Захоронение было совершено без соблюдения какого-либо обряда, о чем свидетельствуют позы погребенных, а также их беспорядочное расположение в пространстве могилы.

Вследствие залегания костных останков в несколько слоев при разборе в некоторых случаях фиксировалась лишь часть костяка индивидуума, в то время как другая часть могла находиться под останками еще одного или нескольких погребенных. Кроме того, некоторые сегменты скелета не удавалось соотнести с каким-либо костяком in situ . Они были зафиксированы и сняты как разрозненные кости. Поэтому для подсчета численности индивидуумов в данном захоронении была составлена таблица сохранности, максимальное количество гомологичных фрагментов одноименных костей скелета в которой позволяет судить о минимальном количестве погребенных ( Гончарова, Бужилова , 2007. С. 57; Гончарова , 2015. С. 69, 70). Наиболее представленными оказались бедренные кости (37 правых и 37 левых, из них 36 парных). У костяка № 11 зафиксирована только левая бедренная кость, однако в разрозненных костях был встречен фрагмент правой бедренной, соотнести которые вследствие сохранности последнего не представляется возможным. Таким образом, минимальное количество индивидуумов в погребении № 2 – 37. Однако при допущении, что вышеупомянутый фрагмент правой бедренной кости не является парой для левой бедренной

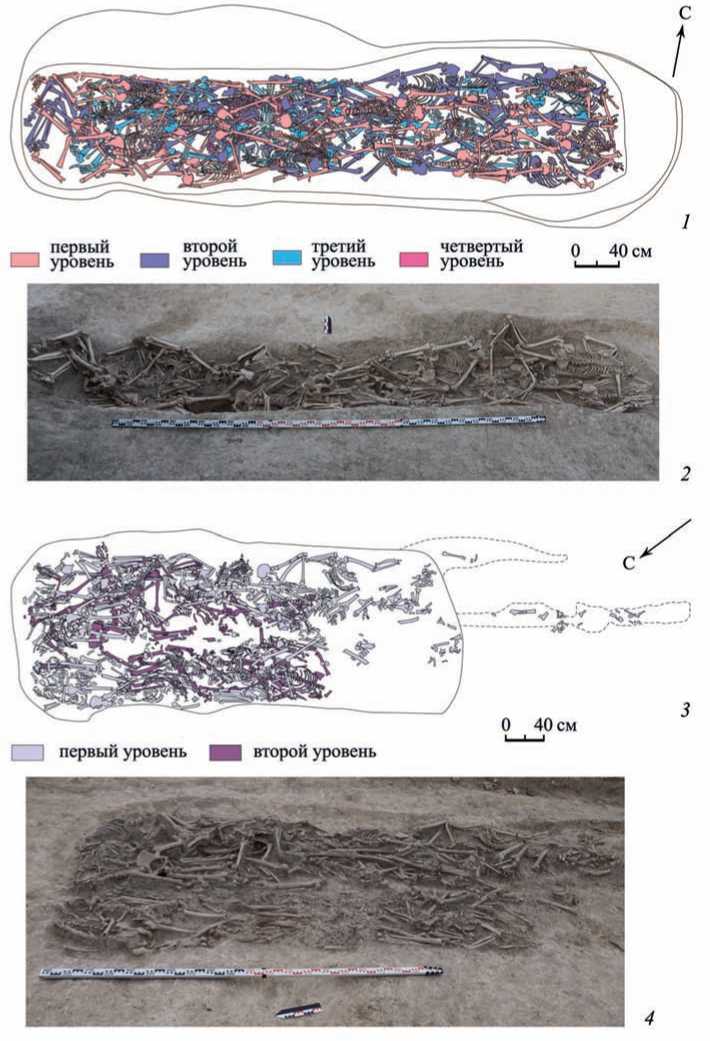

Рис. 3. Материалы из погребений № 2, 3

1 – железные наконечники стрел из погребения № 2; 2 – рубленые и резаные повреждения на шейных позвонках (погребение № 2, костяк № 5); 3 – разруб в нижней трети диафиза правой лучевой кости (погребение № 2, костяк № 14); 4 – разруб с отломом диафиза правой ключицы (погребение № 2, костяк № 16); 5 – разруб с отломом акромиального отростка лопатки (погребение № 2, костяк № 28); 6 – разруб с отломом на заднем крае локтевой кости (погребение № 2, костяк № 32); 7 – повреждение от колющего орудия на задней поверхности диафиза левой лучевой кости (погребение № 3, костяк № 23); 8 – аномалия строения ключицы (погребение № 2, костяк № 7)

костяка № 11, можно предположить, что здесь были погребены тела тридцати восьми человек.

На останках шестнадцати индивидуумов из данного погребения обнаружены травматические повреждения без следов заживления (здесь следует отметить, что не все повреждения могут отражаться на костях). Кроме того, еще у двоих погребенных не удалось с точностью определить характер дефектов на шейных позвонках вследствие сохранности костной ткани.

Большинство повреждений причинено рубящим оружием и зарегистрировано на позвонках шейного отдела, а также на костях верхних конечностей.

Следы декапитации наблюдаются на останках девяти индивидуумов. Судя по повреждениям на шейных позвонках, минимум в трех случаях (костяки № 5 (рис. 3: 2 ), 18, 33) рубящие и режущие удары наносились спереди по отношению к человеку в условно принятом вертикальном положении. В основном же воздействие рубящих орудий производилось сбоку (сбоку и спереди, сбоку и сзади).

Характер других обнаруженных травм помогает частично восстановить картину гибели этих людей. Так, у одного мужчины разруб с отломом зарегистрирован в верхней трети диафиза на правой плечевой кости (костяк № 23), что можно интерпретировать, например, как следствие ближнего боя, не исключая, однако, возможности неточного удара при декапитации. Зафиксированные разрубы на лучевой (костяк № 14) (рис. 3: 3 ) и локтевой костях (костяки № 32 (рис. 3: 4 ), 37) традиционно связываются с попытками защититься, «закрыться» от удара. Разрубы на ключице (костяк № 16) (рис. 3: 5 ) и акромиальном отростке лопатки (костяк № 28) (рис. 3: 6 ), возможно возникшие в процессе ударов, нацеленных на отрубание головы, позволяют реконструировать положение «палача» сзади и чуть сверху по отношению к туловищу человека в условно принятом вертикальном положении.

Все повреждения от колющих орудий зафиксированы на задних поверхностях костей, что может говорить о применении в отношении жертв, пытающихся скрыться от опасности, орудий дистанционного боя (например, лука и стрел). В частности, об этом могут свидетельствовать следы от колотых ранений на задних поверхностях плечевой и бедренной кости на останках индивидуума, зашифрованных как костяк № 16, а также дефект на пластинке дуги грудного позвонка костяка № 3. При этом колотые повреждения в основаниях остистых отростков третьего и четвертого шейных позвонков индивидуума № 15 располагаются слишком близко друг к другу и, скорее, могли бы быть причинены орудием типа копья.

В погребении № 3 при расчистке зафиксировано 25 костяков, однако пронумерованы были и части скелета, что обусловлено чрезвычайно плотным и беспорядочным залеганием тел в могильной яме и сохранностью костной ткани. В этом захоронении гораздо большее количество сегментов конечностей было зашифровано как разрозненные кости, так как борозда распашки, прошедшая примерно в середине ямы, полностью разрушила оба яруса костяков, нарушив их анатомический порядок и растащив некоторые кости за пределы могилы. Поэтому для подсчета численности индивидуумов, так же как и для погребения № 2, составлялась таблица сохранности. Наиболее представленными также стали бедренные кости (23 правых и 23 левых, из них 19 парных). Таким образом, минимальное количество индивидуумов в погребении № 3 – 23, однако если предположить, что все найденные правые бедренные кости не являются парными к представленным левым, то максимально можно говорить о захоронении здесь двадцати семи индивидуумов.

Травматические повреждения без следов заживления зарегистрированы на останках семи человек. У пятерых зафиксированы дефекты от воздействия рубящих орудий на шейных позвонках (костяки № 15, 18, 23, 25; разрозненные кости № 7), у одного из которых также обнаружен разруб с отломом в области жевательной бугристости на нижней челюсти (костяк № 23). Еще у двоих мужчин травмы локализованы на костях верхних конечностей: разруб с отломом на дельтовидной бугристости плечевой кости (разрозненные кости № 18) и дефект от удара колющим предметом на задней поверхности лучевой кости (костяк № 23) (рис. 3: 7).

Суммируя все вышесказанное, можно констатировать, что в обоих погребениях представлены останки не менее шестидесяти человек. Судя по характеру некоторых травм (повреждения от колющих орудий на задних поверхностях костей), жертвы могли быть настигнуты врагами в момент спасения бегством и затем обезглавлены. Дефекты от ударов рубящего оружия на плечевых костях и костях предплечья при этом могут быть интерпретированы и как последствия ближнего боя, и как травмы, полученные при попытке защититься от ударов, например в момент казни.

Некоторые патологические маркеры на костях скелета погребенных в этих массовых захоронениях позволяют характеризовать их как опытных всадников. О постоянных нагрузках, связанных с верховой ездой, может говорить, например, высокая степень дегенеративных изменений позвоночника, следы травма-тизации и оссификации связок в области голеностопного сустава и др. ( Бужило-ва , 1998. С. 170–173; 2008. С. 110–113, 118, 119). Так, у 13,1 % мужчин выборки в возрасте от 25 до 49 лет наблюдается остеопороз шейных позвонков, у 27,2 % индивидуумов зафиксировано окостенение продольных и (или) боковых связок в грудном или поясничном отделах позвоночника, не меньше чем у 45 % отмечаются краевые разрастания (остеофиты) на позвонках различных отделов, больше чем у половины группы встречаются экзостозы в области прикрепления передней и задней межберцовых связок. У одного мужчины из погребения № 3 (костяк № 4) обнаружен заживший перелом со смещением левых большеберцовой и малоберцовой костей в нижней трети диафиза. Подобные переломы в сочетании с данными о специфических патологиях на позвонках также указывают на двигательную активность, связанную со всадничеством ( Бужилова , 2008. С. 111).

На останках нами были обнаружены различные дискретно-варьирующие признаки, что может свидетельствовать о том, что среди погребенных были родственники. В частности, у одного мужчины из погребения № 2 (костяк № 6) и троих мужчин из погребения № 3 (костяки № 7, 22, Р. К. № 3) зафиксирован надмыщелковый «шип» (supracondyloid process) на плечевой кости. Межмыщелковые отверстия (septal aperture) зарегистрированы на левой плечевой кости индивидуума № 31 из погребения № 2 и на правой и левой плечевых костях индивидуумов № 19 и 24 (соответственно) из погребения № 3. У 14 % мужчин наблюдается незакрытие дуг крестцовых позвонков (spina bifida). Коленные чашечки 10,5 % индивидуумов имеют выемку от широкой мышцы бедра (the vastus notch). Помимо этого, более чем у 25 % общей группы необычная раздвоенная форма мечевидного отростка грудины, а приблизительно у 10 % фиксируется аномалия на диафизе ключицы в виде небольшого отверстия (рис. 3: 8). Если расценивать эти последние признаки как дискретно-варьирующие, то высокая частота их встречаемости, как и значительный процент некоторых других вышеупомянутых аномалий, может указывать на определенную замкнутость популяции, к которой принадлежали погребенные.

Реконструкция физических нагрузок и дальнейшее изучение различных патологических проявлений на костях посткраниального скелета позволят более полно охарактеризовать тип физической активности этих людей, составить представление о перенесенных ими заболеваниях и качестве жизни в целом, а воссоздание на основании остеометрических данных особенностей скелетной конституции, возможно, поможет судить об их этнической принадлежности.

Для того чтобы получить сведения о происхождении людей, чьи останки были захоронены в погребениях № 2 и 3, проведен комплекс молекулярногенетических исследований. Были отобраны образцы костной ткани нескольких индивидуумов из обоих захоронений (табл. 1). Все работы по пробоподготовке образцов проводились в лаборатории исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики МФТИ в специально разработанных отдельных перчаточных боксах, соединенных в одну систему переходными камерами. В этой системе древние образцы изолированы от исследователей и атмосферного воздуха. Каждый бокс предназначен для определенного этапа работы с древними образцами. Первый бокс – для очистки образцов, второй – для измельчения образцов до состояния костной муки, третий – для выделения ДНК и четвертый – для приготовления библиотек и последующего секвенирования. Перчаточные боксы оснащены вакуумным постом для откачки атмосферного воздуха на базе вакуумного насоса ULVAC GLD-051 и системой генерации азота высокой чистоты для формирования в боксах газовой среды из особо чистого азота на базе газогенератора азота высокой чистоты PEEK Scientific NG-5000A. Все работы по очистке библиотек для секвенирования проводились на другом этаже в изолированном от современной ДНК лабораторном помещении в специальных изоляторах также в виде перчаточных боксов с газовой средой из азота высокой чистоты. Рабочие поверхности во всех перчаточных боксах обрабатывались средством для деконтаминации DNA Erase (MP), очищались ультрачистой водой (установка по водоочистке ELGA PURELAB flex) и жестким УФ-облучением (254 нм) не менее 2 часов. Далее боксы тщательно продувались инертным газом высокой чистоты для вытеснения атмосферного воздуха.

Образцы костей очищали в 2 этапа: механически – для удаления верхнего слоя загрязнений с помощью прецизионного стоматологического оборудования IMPLANTMED SI-923, затем проводилась кавитационная «обдирка» в ультразвуковой установке SONIPREP 150 PLUS в сосуде с ультрачистой водой и спиртом, для тщательной очистки поверхностного слоя образца. Далее кости выдерживали при УФ-облучении по 30 минут с каждой стороны. Далее образец измельчался до состояния костной муки в шаровой мельнице FRITSCH PULVERISETTE 23. ДНК экстрагировали из 0,2 г костного порошка в соответствии с протоколом (Dabney et al., 2013).

Таблица 1. Материал исследования

|

Номер образца (костяк) |

Погребение |

Материал |

Пол (по отчету антрополога) |

Пол (по результатам исследования лаборатории исторической генетики, радиоуглеродного анализа и прикладной физики МФТИ) |

|

1 |

2 |

кости |

муж (?) |

муж |

|

5 |

2 |

кости |

муж |

муж |

|

6 |

3 |

кости |

муж |

муж |

|

22 |

2 |

кости |

муж |

муж |

|

23 |

3 |

кости |

муж |

муж |

Количественную оценку ДНК проводили с использованием набора Quantifiler ™ Trio (Thermo Fisher Scientific). Данный набор реактивов позволяет определять количественное соотношение ДНК коротких и средних фрагментов аутосомных хромосом и количественную оценку ДНК Y-хромосомы и тем самым определить степень деградации археологической ДНК. Как видно из таблицы 2, наиболее деградированная ДНК получена от индивидуума № 1 из погребения № 2, в то время как из костной ткани останков индивидуума № 6 (погребение № 3) выделена ДНК со сравнительно высокой концентрацией, несмотря на то что оба захоронения были совершены недалеко друг от друга в практически одинаковых почвенных условиях и, вероятно, приблизительно в одно время. Концентрация в других образцах колеблется в пределах 0,037 – 0,087 нг/мкл (табл. 2).

Таблица 2. Концентрация ДНК археологических образцов

|

Номер костяка |

Погребение |

Концентрация аутосомных средних фрагментов ДНК (214 пар нуклеотидов) в нг/мкл |

Концентрация аутосомных коротких фрагментов ДНК (80 пар нуклеотидов) в нг/мкл |

Концентрация ДНК Y- хромосомы в нг/мкл |

|

1 |

2 |

0,0049 |

0,0094 |

0,01 |

|

5 |

2 |

0,037 |

0,048 |

0,068 |

|

6 |

3 |

0,1 |

0,2 |

0,2 |

|

22 |

2 |

0,087 |

0,14 |

0,132 |

Для определения гаплотипов Y-хромосомы был проведен анализ 27 STR локусов с помощью набора реагентов Yfiler™ Plus PCR Amplification Kit (Thermo Fisher Scientific) на секвенаторе AB3500xl. В силу низкой сохранности ДНК в археологических образцах не по всем STR локусам Y-хромосомы были выявлены значения аллелей. В связи с этим удалось определить лишь главные предковые гаплогруппы Y-хромосомы всех археологических образцов с помощью предиктора (Y Predictor_v1.0.5).

Для определения вероятного этнотерриториального происхождения погребенных в массовых захоронениях был проведен сравнительный анализ STR гаплотипов исследуемых образцов с современными образцами на основе баз данных по Y-хромосоме ( Willuweit, Roewer , 2015). По минимальному набору STR локусов Y-хромосомы (DYS19, DYS389I, DYS389II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393 и DYS385a/b) найдены совпадения между гаплотипами археологических образцов и современников (табл. 3).

По данным из таблицы 3 видно, что индивидуум № 1 из погребения № 2 с вероятной гаплогруппой R1a1a1b2(М269) имеет общее происхождение с 233 современниками из Западной Европы. Для индивидуума № 5 из погребения № 2 с вероятной гаплогруппой R1a1a(M198) в базе данных обнаружено 60 современников из Восточной Европы, имеющих с ним общих предков. Индивидуум № 22 из погребения № 2 с вероятной гаплогруппой E1b1b1 (M35.1) разделяет общих предков с 28 современниками из Южной Европы – Италии, Греции, Албании, Турции, Кипра, в отличие от индивидуума № 6 (погребение № 3) с той же га-плогруппой, по которому не нашлось совпадений в современной базе данных. Индивидуум № 23 из погребения № 3 с вероятной гаплогруппой J2 (M172) имеет общих предков с 15 современниками из Передней Азии.

Таким образом, по данным STR гаплотипов Y-хромосомы можно предположить, что исследованные останки пятерых мужчин из массовых захоронений в Бахчисарайском районе Республики Крым принадлежали выходцам из Европы (исключая Северную) и Передней Азии. Уточнение гаплогрупп Y-хромосомы, определение их дочерних субвариантов и более детальной географической локализации исследуемых индивидуумов стало возможным после проведения NGS секвенирования и увеличения выборки образцов.

Было проведено NGS секвенирование на платформе Illumina Miseq трех археологических образцов из пяти: № 1 и № 22 из погребения 2 и № 6 из погребения 3. Для качественного покрытия интересующих нас локусов Y-хромосомы мы использовали набор реагентов Parseq, который содержит праймеры для обогащения 32 SNP маркеров Y-хромосомы, в том числе и вероятные наши гаплогруп-пы и их субварианты. В результате NGS секвенирования все гаплогруппы были подтверждены и уточнены некоторые их субварианты. Для образца №1 была подтверждена гаплогруппа R1b1a(L754), для № 22 – E1b1b1b2a1a(CTS4483), для № 6 – E1b1b1(M35.1).

Археологически определить дату комплексов, вследствие практического отсутствия датирующего материала, затруднительно. Найденные в погребениях железные наконечники стрел могут быть датированы в пределах широкого хронологического диапазона: начиная с XI–XIII вв. до Нового времени. Уточнить дату комплексов позволяют данные радиоуглеродного датирования, проведен-

Таблица 3. Результаты фрагментного анализа Y-хромосомы археологических образцов

|

^ 3 g и s | | Я |

а4 |

pl |

2 |

2 |

||

|

у < су а о ю <с - >> в g § § «в О У О Н 5 2 я г 2 § в Й 2 s 5 Ь с в » S ° 8 я 4 О 5 Ч О a S у g я gч * 5 « о в ° у $ |

Я |

о |

ОО |

2' |

||

|

я 5 , в Я Ю 3 а 3 5 о8 s в 2 о В Е г ВЯЗ 5 5 s g 25 В а yo2O552i> а а ч а 1 .5- м 5 я §и? ^ СУ 5 а о у |

в Щ в в |

В о в Щ в в в о о m |

в о а в Щ « в 2 |

в < в к |

||

|

в в й СО S в S Я |

0917 |

0-1 |

ох |

|||

|

617)7 |

со |

|||||

|

817)7 |

ОО |

о |

о |

|||

|

It* |

||||||

|

85)7 |

ОО |

ОО |

ОО |

|||

|

II 68£ |

о |

о |

со |

о |

||

|

гб£ |

со |

|||||

|

I68E |

со |

СО |

со |

|||

|

со |

||||||

|

qs8f |

||||||

|

BS8E |

со |

|||||

|

)6£ |

о |

|||||

|

61 |

СО |

со |

со |

|||

|

06£ |

я |

|||||

|

£6£ |

со |

со |

||||

|

а в § S Я & о и |

Г-1 |

Г-1 |

со |

OJ |

со |

|

|

а оа Щ ю о |

я |

Я |

||||

|

3 S О в ф с 1 е 1 |

Pi |

Pi |

2 |

2 |

||

|

— 4 ю в о ^ i*^ »с в Н § ф 8 во О 3 Е И Е 5 н в ₽ 3 s 5 Ь с в н s ° 8 S 4 3 5 « g t у g Я gч V S |

я |

о |

ОО |

2 |

||

|

я я сл > _ § а - я > В 5 У 55 ЕЕзо^зв5® о 3 о о 5 а н 2 н 1 £ а 5 ч а 1 5 §и в = °- 8 8 |

в о а в Щ в в в |

в а в Щ в а в о о m |

в а в Щ в в 2 |

в в < в в в в а К |

||

|

В в й Q0 S В S к |

q ISZ.8EJ |

Я |

со |

О\ |

||

|

В ISZ.8EJ |

со |

со |

||||

|

8IS |

о |

О |

со |

|||

|

Z.Z9 |

я |

|||||

|

SE9 |

Я |

я |

||||

|

EES |

||||||

|

18)7 |

я |

я |

Я |

|||

|

8£)7 |

Ох |

о |

ОХ |

|||

|

OZ.S |

Ох |

ОО |

||||

|

9LS |

||||||

|

96)7 |

ОО |

|||||

|

)7H-V1VD-A |

со |

со |

||||

|

R В а а S ха Я & в |

OJ |

со |

OJ |

со |

||

|

5 оа Я *§ |

хо |

я |

Я |

|||

Таблица 4. Результаты радиоуглеродного датирования образцов, проведенного в ЦКП «Лаборатория радиоуглеродного датирования и электронной микроскопии» Института географии РАН и центре изотопных исследований Университета Джорджии (США)

Список литературы Два необычных захоронения эпохи позднего средневековья в Бахчисарайском районе Республики Крым

- Алексеев В. П., 1966. Остеометрия: методика антропологических исследований. М.: Наука. 243 с.

- Богачук Д. С., Сиротин С. В., 2018. Курганы в зоне строительства автодороги Керчь-Севастополь (Республика Крым, Бахчисарайский район) // Города, селища, могильники. Раскопки 2017. М.: ИА РАН. С. 46-53. (Материалы спасательных археологических исследований; т. 25.)

- Богачук Д. С., Сиротин С. В., Волошинов А. А., 2018. Предварительные результаты раскопок в Бахчисарайском районе в 2017 г. // История и археология Крыма. Вып. VIII. Симферополь: Ариал. С. 24-25.

- Бужилова А. П., 1998. Программа фиксации индикаторов механического стресса, связанного с верховой ездой // Историческая экология человека. Методика биологических исследований / Ред. Е. В. Година. М.: Старый Сад. С. 169-173.

- Бужилова А. П., 2008. К вопросу о распространении традиции верховой езды: анализ антропологических источников // OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии. Т. 6 / Ред. А. П. Бужилова. М.: Параллели. С. 110-120.

- Гончарова Н. Н., 2015. Анализ антропологического материала из захоронения на ул. Златовратского в г. Владимире // Археология Владимиро-Суздальской земли: материалы науч. семинара. Вып. 5 / Отв. ред. Н. А. Макаров. М.: ИА РАН. С. 69-75.

- Гончарова Н. Н., Бужилова А. П., 2007. Антропологические исследования останков из коллективного погребения XIII века // Археология: история и перспективы / Отв. ред. Е. А. Леонтьев. Ярославль: Ярославский гос. ист.-архитектурный и худож. музей-заповедник. С. 56-63.

- Тощев Г. Н., Кашуба М. Т., 2017. Полтора века изучения бронзового века Крыма: ответы и вопросы // Неизвестные страницы археологии Крыма: от неандертальцев до генуэзцев: коллективная монография. СПб.: Нестор-История. С. 40-66.

- Формозов А. А., 1970. Эпический сюжет в причерноморском искусстве бронзового века // КСИА. Вып. 123. С. 48-50.

- Щепинский А. А., 1958. Новая антропоморфная стела эпохи бронзы в Крыму // СА. № 2. С. 143-148.

- Dabney J., Knapp M., Glocke I., Gansauge M-T., Weihmann A., Nickel B., Valdiosera C., García N., Pääbo S., Arsuaga J.-L., Meyer M., 2013. Complete mitochondrial genome sequence of a Middle Pleistocene cave bear reconstructed from ultrashort DNA fragments // Proceedings of the National Academy of Sciences. Vol. 110. No. 39. P. 15758-15763.

- Ubelaker D. H., 1974. Human Skeletal Remains. Washington: Smithsonian Institution Press. 79 p.

- Willuweit S., Roewer L., 2015. The new Y Chromosome Haplotype Reference Database [Electronic resource] // Forensic Science International: Genetics. Access mode: ttps://www.fsigenetics.com/article/S1872-4973(14)00274-9/fulltext. Access date: 26.05.2019.