Два подхода к измерению результативности демографической политики (на примере федерального материнского капитала)

Автор: Архангельский В.Н., Золотарева О.А., Кучмаева О.В.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Вопросы теории и методологии

Статья в выпуске: 6 т.17, 2024 года.

Бесплатный доступ

В последнее время возрастает внимание к оценке результативности мер, направленных на рост рождаемости. Среди наиболее значимых из них выделяют федеральный материнский (семейный) капитал, что предопределяет полезность выработки методических подходов к измерению влияния конкретных мер демографической политики, в частности материнского капитала, на динамику рождаемости. Цель исследования - формирование методики оценки и измерение результативности федерального материнского капитала на базе официальной статистической информации. В статье представлено два подхода к методике оценки результативности федерального материнского (семейного) капитала: первый основан на данных текущего учета, второй - на данных переписи и микропереписи населения. В рамках первого подхода авторы полагают необходимым применять, в частности, возрастные коэффициенты рождаемости по вторым рождениям в реальных поколениях женщин, то есть отнесенные не к календарным годам, а к поколениям. Второй подход базируется на информации о репродуктивных намерениях населения. В соответствии с ней осуществлено сопоставление данных о среднем ожидаемом числе детей, согласно микропереписи населения 2015 года, и среднем числе рожденных детей по результатам переписи населения 2020 года. Предлагаемая методика позволяет получить оценки результативности мер демографической политики с учетом их целевой направленности (например, рост рождаемости определенной очередности или у женщин определенных возрастных групп). Апробация предлагаемых подходов на примере оценки результативности материнского капитала свидетельствует о целесообразности их применения. Конвергенция двух подходов в целях измерения результативности федерального материнского капитала, методика использования более детальных показателей рождаемости в оценке мер демографической политики составляют научную новизну. Апробация предлагаемых подходов обладает не только аналитическими возможностями, позволяя изучать рождаемость в реальных поколениях женщин по очередности рождений и характеризовать репродуктивные установки, но и представляет обоснования для выводов о результативности такой меры, как федеральный материнский капитал.

Федеральный материнский капитал, рождаемость, вторые рождения, «тайминговые» сдвиги, результативность мер

Короткий адрес: https://sciup.org/147247190

IDR: 147247190 | УДК: 314.387 | DOI: 10.15838/esc.2024.6.96.4

Текст научной статьи Два подхода к измерению результативности демографической политики (на примере федерального материнского капитала)

В современной России усиливается демографический кризис в связи с начавшейся в 2016–2017 гг. второй волной депопуляции (Рязанцев, Рыбаковский, 2021), характеризующейся сокращением численности населения на фоне критически низкой рождаемости. Несмотря на активно проводимую демографическую политику, в настоящее время значение суммарного коэффициента рождаемости не только далеко от уровня простого воспроизводства населения (2,12–2,14), но и характеризуется неблагоприятной динамикой (рис. 1).

Прогнозные значения суммарного коэффициента рождаемости, представленные Рос- статом, на обозримый временной лаг выглядят весьма неутешительными, предполагая недостижение поставленных национальных целей развития как на 2030, так и на 2036 год1 (к 2030 году целевое значение 1,6 при наиболее оптимистичном прогнозе Росстата по верхней границе, равной 1,5162; к 2036 году, соответственно, 1,8 против 1,675). В связи с этим высокую практическую значимость имеет оценка результативности государственных решений в сфере рождаемости3. Еще в конце 1990-х годов ведущий российский демограф В.А. Борисов доказал, что именно рождаемость играет главную роль в воспроизводстве населения4.

Рис. 1. Динамика суммарного коэффициента рождаемости в России за период с 2006 по 2023 год

1,900

1,800

1,700

1,600

1,500

1,400

1,300

1,200

1,100

1,000

I — 1 Суммарный коэффициент рождаемости ^^^^^»Темп прироста

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0,000

-2,000

-4,000

-6,000

-8,000

-10,000

Источник: данные Росстата.

Обзор литературы

В настоящее время измерению результативности демографической политики, в частности мер, направленных на рост рождаемости, уделяют большое внимание исследователи и практики (Архангельский и др., 2016; Рыбаковский, 2016; Слонимчик, Юрко, 2016; Буланова, 2022; Ростовская и др., 2022; Агеев, Золотарева, 2023; Багирова и др., 2024 и др.). Однако единства в подходах не наблюдается, что дает нам основания предложить свое видение этого вопроса.

В большинстве работ представлен комплексный подход к оценке результативности демографической политики и лишь в ряде случаев делается акцент на отдельные меры. Следует отметить, что комплексный подход характерен в целом для зарубежной практики, что отражено, например, в статье К. Аделя и С. Вейланда, где систематизированы теоретические основы методологии оценки социальной политики, частью которой является демографическая политика (Adelle, Weiland, 2012).

В работе А.И. Агеева, О.А. Золотаревой представлен комплексный подход к оценке результативности демографической политики, не выделяющий эффективность воздействия конкретных принимаемых решений (Агеев, Золотарева, 2023).

В статье М.А. Булановой оценивается результативность демографической политики по стимулированию рождаемости (на примере Дальневосточного федерального округа) и также не измеряется воздействие на рождаемость отдельных реализуемых мер (Буланова, 2022).

В работе коллектива авторов «Демографическое самочувствие регионов России. Национальный демографический доклад – 2022» (Ростовская и др., 2022) используется подход, основанный на интегральной оценке по разработанной системе показателей мониторинга семейно-демографической политики. Комплексный подход к анализу демографического поведения населения, отражающий результаты проекта «Демографическое поведение населения в контексте национальной безопасности России», выполняемого творческим коллективом российских ученых из академических институтов и ведущих университетов, поддержанного Российским научным фондом, представлен в ряде трудов коллектива исследователей (Шабунова, Ростовская, 2020; Ильин и др., 2021).

Одним из направлений оценки результативности мер демографической политики выступает анализ итогов опросов целевых групп (Малева и др., 2017). Так, работа А.П. Багировой,

Н.Д. Бледновой, А.В. Нешатаева основана на результатах исследования, позволивших оценить влияние системы отпусков по уходу за ребенком на рождаемость по мнению родителей (Багирова и др., 2024). В данном случае предложено измерение воздействия конкретной меры, но довольно узконаправленной. При этом важно отметить, что в современных условиях разработка системы отпусков, бесспорно, значима, прежде всего в контексте необходимости обеспечения сбалансированного сочетания профессиональных и домашних обязанностей, что помогает смягчить конфликт между семьей и работой, который рассматривается как фактор снижения рождаемости (Ekberg et al., 2013; Gandevani et al., 2014; Nomaguchi, Fettro, 2019).

Среди исследований, посвященных оценке результативности материнского капитала, также присутствуют труды, авторы которых используют данные выборочных обследований, приемы эконометрического моделирования (Shelkova, 2020). Особого внимания заслуживают работы: 1) Ф. Слонимчика и А.В. Юрко, где приводится оценка влияния программы материнского капитала на изменения рождаемости на базе моделей «до-после» и «разность-разностей», однако не учитывается зависимость вторых рождений от среднего числа первых рождений у реальных поколений женщин в том или ином возрасте, позволяющая более корректно оценить влияние демографической политики именно на вторые рождения (Сло-нимчик, Юрко, 2016; 2) В.Н. Архангельского, А.Е. Ивановой, Л.Л. Рыбаковского, в которой, в частности, приводится подход к измерению отдельных мер, направленных на рост рождаемости, включая федеральный материнский (семейный) капитал (Архангельский и др., 2016). Второй из указанных источников послужил основой для более глубокой проработки вопроса, касающегося оценки результативности внедрения и применения федерального материнского (семейного) капитала в целях повышения рождаемости.

Сравнительный анализ исследований свидетельствует, что авторы используют различные источники данных и методы их обработки, индикаторы, отражающие уровень рождаемости. Однако остается дискуссионным вопрос, насколько реализуемые меры, в частности фе- деральный материнский капитал, достигают своей цели? Можем ли мы обоснованно сказать, что введение данной меры позволило увеличить число именно вторых и последующих рождений? Ответ на эти вопросы требует привлечения более детальных демографических показателей, включая расчеты для реального поколения, комплексного подхода к использованию данных демографической статистики, основанных на текущем учете демографических событий и переписях населения.

Методология исследования

Цель исследования – формирование методики оценки и измерение результативности федерального материнского капитала на базе официальной статистической информации: по данным как текущего учета, так и переписи населения.

Оценивая возможное влияние мер демографической политики на изменение рождаемости на основе статистической информации, необходимо максимально корректно выделить влияние именно этого фактора, элиминируя влияние остальных детерминант. В какой-то степени это возможно, если реализуемые меры ориентированы не на все рождения, а дифференцированы по очередности рождения и/или возрасту матери. В этом случае с определенной степенью условности можно будет судить о влиянии мер на изменение показателей рождаемости именно той очередности рождения или того возраста матери, на которые они ориентированы.

Кроме того, при оценке влияния мер демографической политики на изменение уровня рождаемости можно ориентироваться на сроки, на интервал времени между началом реализации мер и повышением показателей рождаемости. Практически все меры в отношении повышения рождаемости ориентированы на создание более благоприятных условий для реализации потребности в детях, а не на изменение самой потребности. Опыт показывает, что в этом случае реакция населения в своем репродуктивном поведении на реализацию мер происходит сразу, а не откладывается (имеется в виду, что не откладывается начало реакции, но она, в той или иной степени, может сохраняться в течение всего периода реализации меры демографической политики). При этом целе- сообразно использовать показатели рождаемости не только в целом за год, но и по кварталам, по месяцам.

При оценке влияния мер демографической политики на изменение рождаемости важно определить, в какой степени это влияние сказывается только на «тайминговых» сдвигах, т. е. на более раннем рождении детей (в более молодом возрасте, с меньшим интервалом после вступления в брак (первый ребенок) или рождения предыдущего ребенка), а в какой – на повышении итогового числа рожденных детей в реальных поколениях женщин.

Предлагаемая авторами методика измерения результативности федерального материнского (семейного) капитала на второго или последующего ребенка основана на рассмотрении двух видов данных (в соответствии с которыми определены два подхода к подобному измерению результативности): текущего учета и данных переписей и микропереписей населения.

Преимущество оценки на базе данных текущего учета (первый подход) состоит в том, что позволяет проводить ежегодный мониторинг ситуации, позволивший, применяя методы статистико-демографического анализа, в частности анализа возрастных коэффициентов рождаемости по вторым рождениям в реальных поколениях женщин, выявить вышеуказанные «тайминговые» сдвиги и их обосновать. Данные переписей и микропереписей населения (второй подход) позволяют получить информацию о репродуктивных намерениях и их детерминантах. По сути, это ценностный подход, являющийся не менее значимым для измерения результативности федерального материнского (семейного) капитала на второго или последующего ребенка, так как дает возможность получить мнение непосредственно населения о значимости тех или иных мер. Таким образом, комплексность применения подходов позволяет более полно охарактеризовать последствия внедрения такой меры демографической политики, как федеральный материнский капитал.

Особо следует отметить, что все показатели рождаемости (первый подход) рассчитаны авторами с учетом данных переписи населения 2020 года.

Измерение результативности федерального материнского (семейного) капитала на второго или последующего ребенка по данным текущей статистики (первый подход)

Среди мер демографической политики, реализуемых в России, федеральный материнский (семейный) капитал является не просто значимой мерой, но носит критически важный характер (Елизаров, Джанаева, 2020). Он был введен с 1 января 2007 года в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Устойчивое значительное увеличение числа родившихся в 2007 году по сравнению с 2006 годом началось в июле и наибольшим было в октябре – декабре (в январе прирост составил 5,5%; в феврале – 3,6%; в марте – 3,8%; в апреле – 4,4%; в мае – 9,2%; в июне – 3,1%; в июле – 10,6%; в августе – на 9,6%; в сентябре – 10,0%; в октябре – 14,3%; в ноябре – 15,7%; в декабре – 16,4%).

Казалось бы, нет оснований связывать существенное повышение числа родившихся в июле – сентябре 2007 года с началом реализации мер поддержки семей с детьми с 1 января. Однако нужно иметь в виду, что о введении этих мер с 1 января 2007 года Президент Российской Федерации В.В. Путин сообщил в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 10 мая 2006 года. Т. е. семьи, предполагавшие рождение ребенка, знали об этих мерах заранее. Возможно, часть женщин, дождавшись в начале января 2007 года подтверждения реализации новых мер поддержки семей с детьми, не стали прерывать беременность (тем, кто рожал в период до июня 2007 года, принимать решение о сохранении или несохранении беременности в начале 2007 года было уже поздно).

Федеральный материнский (семейный) капитал первоначально предоставлялся при рождении второго или последующего (если не получали ранее) ребенка. В 2020 году он начал предоставляться и при рождении первого ребенка. Поэтому для оценки его влияния на динамику рождаемости можно и целесообразно использовать показатели, дифференцированные по очередности рождения, прежде всего суммарный коэффициент рождаемости (табл. 1).

Таблица 1. Суммарный коэффициент рождаемости по очередности рождения в России в 1999–2023 гг. (с учетом данных переписи населения 2020 г.)

|

Год |

Первые |

Вторые |

Третьи |

Четвертые |

Пятые и последующие |

|

1999 |

0,679 |

0,344 |

0,087 |

0,026 |

0,018 |

|

2000 |

0,706 |

0,357 |

0,089 |

0,024 |

0,017 |

|

2001 |

0,718 |

0,369 |

0,090 |

0,026 |

0,017 |

|

2002 |

0,744 |

0,396 |

0,099 |

0,027 |

0,018 |

|

2003 |

0,758 |

0,412 |

0,102 |

0,028 |

0,018 |

|

2004 |

0,757 |

0,413 |

0,102 |

0,028 |

0,017 |

|

2005 |

0,728 |

0,398 |

0,098 |

0,027 |

0,016 |

|

2006 |

0,738 |

0,401 |

0,098 |

0,026 |

0,015 |

|

2007 |

0,742 |

0,469 |

0,123 |

0,033 |

0,019 |

|

2008 |

0,767 |

0,506 |

0,140 |

0,036 |

0,020 |

|

2009 |

0,800 |

0,535 |

0,147 |

0,038 |

0,021 |

|

2010 |

0,784 |

0,565 |

0,156 |

0,040 |

0,021 |

|

2011 |

0,779 |

0,573 |

0,164 |

0,041 |

0,022 |

|

2012 |

0,807 |

0,618 |

0,188 |

0,047 |

0,025 |

|

2013 |

0,807 |

0,621 |

0,197 |

0,048 |

0,025 |

|

2014 |

0,783 |

0,644 |

0,207 |

0,052 |

0,027 |

|

2015 |

0,781 |

0,682 |

0,217 |

0,055 |

0,028 |

|

2016 |

0,756 |

0,679 |

0,222 |

0,057 |

0,029 |

|

2017 |

0,696 |

0,597 |

0,219 |

0,058 |

0,030 |

|

2018 |

0,654 |

0,574 |

0,227 |

0,065 |

0,035 |

|

2019 |

0,626 |

0,523 |

0,225 |

0,068 |

0,036 |

|

2020 |

0,611 |

0,514 |

0,237 |

0,073 |

0,040 |

|

2021 |

0,593 |

0,513 |

0,245 |

0,077 |

0,042 |

|

2022 |

0,595 |

0,462 |

0,237 |

0,079 |

0,043 |

|

2023 |

0,597 |

0,441 |

0,240 |

0,087 |

0,045 |

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата.

Суммарный коэффициент рождаемости по вторым рождениям в 2007 году увеличился, по сравнению с 2006 г., на 0,068. Это значительно больше, чем в предшествующие годы (до 2007 года наибольший прирост был в 2002 году – на 0,027). Лишь чуть больше был прирост этого показателя в целом за 2000–2004 гг. (на 0,069).

Суммарный коэффициент рождаемости по третьим и последующим рождениям в 2007 году увеличился на 0,036 (для сравнения, в целом за 2000–2003 гг. прирост составил только 0,017; в 2004–2006 гг. показатель снижался).

Таким образом, во-первых, имеет место совпадение по срокам начала предоставления федерального материнского (семейного) капитала и значительного повышения суммарного коэффициента рождаемости по вторым и третьим и последующим рождениям. Во-вторых, если бы повышение рождаемости было связано не с началом реализации этой меры, а с какими-либо другими факторами, то, вероятно, оно проявилось бы и в отно- шении первых рождений. Однако прирост суммарного коэффициента рождаемости по первым рождениям в 2007 году был совсем небольшим (на 0,004). Существенное повышение этого показателя в 2008 (на 0,025) и 2009 (на 0,033) годах, вероятно, было связано со значительным увеличением показателей брачности в 2007 году: общий коэффициент брачности повысился на 12,8% (наибольший прирост за период с начала 1960-х гг.); число первых браков у женщин возросло на 12,4%; коэффициент брачности у женщин в возрастной группе 18–24 года повысился на 9,2%, 25–34 года – на 18,4%.

Постоянное повышение суммарного коэффициента рождаемости по вторым рождениям в период до 2015 года дает основание говорить об отсутствии, по крайней мере, приоритетного влияния «тайминговых» сдвигов на значительный рост этого показателя в начале реализации программы федерального материнского (семейного) капитала. Если бы таковые при- сутствовали, то после них был бы неизбежен «тайминговый» провал, т. е. существенное снижение показателя из-за того, что дети, которые могли бы родиться в последующие годы, уже родились ранее.

Видимо, «тайминговые» сдвиги по вторым рождениям были в 2015 году и, вероятно, в 2016 году в связи с приближавшимся завершением первоначально установленного срока реализации программы федерального материнского (семейного) капитала (до конца 2016 года). В этом случае после них имел место «таймин-говый» провал.

Более корректно оценить наличие или отсутствие «тайминговых» сдвигов позволяет использование показателей рождаемости для реальных поколений женщин. Однако именно подобной оценке не уделяется должного внимания, преимущественно выводы исследователей основываются на аналитике суммарного коэффициента рождаемости по очередности рождения (Буланова, 2022).

Прежде всего можно проанализировать возрастные коэффициенты рождаемости (в данном случае по вторым рождениям) в реальных поколениях женщин и оценить, в каких поколениях и каких возрастах зафиксировано повышение по сравнению с коэффициентами в тех же возрастах в предыдущих поколениях. Если это повышение было, но в более старших возрастах, в этих же поколениях коэффициенты были ниже, чем в предыдущих поколениях, то есть основания говорить о «тайминговых» сдвигах.

Начиная с поколения женщин 1975 года рождения можно, видимо, говорить о существенном повышении (по сравнению с предыдущим поколением) коэффициента рождаемости по вторым рождениям в возрасте, в котором женщины находились в 2007 году, с началом предоставления федерального материнского (семейного) капитала (табл. 2).

Если в поколениях женщин 1972–1974 годов рождения сравнительно близкий к имеющему место в 2007 году прирост коэффициента рождаемости по вторым рождениям был и пятью годами раньше (в 2002 г.), то, начиная с поколения 1975 года рождения, близкого по величине прироста показателя, который был в 2007 году, в более молодых возрастах не наблюдалось. Здесь с большой степенью уверенности можно гово-

Таблица 2. Изменение (по сравнению с предыдущим поколением) возрастных коэффициентов по вторым рождениям в 2007 году, до и после 2007 года в России в поколениях женщин 1972–1983 гг. рождения, ‰-ные пункты

|

Год рождения женщин |

Возраст в 2007 г. |

Прирост коэффициента рождаемости по вторым рождениям в возрасте, в котором женщины были в 2007 г., по сравнению с предыдущим поколением |

Наибольший прирост (по сравнению с предыдущим поколением) коэффициента рождаемости по вторым рождениям в более молодых возрастах (т. е. до 2007 г.) |

Наличие снижения (по сравнению с предыдущим поколением) коэффициента рождаемости по вторым рождениям в более старших возрастах (т. е. после 2007 г.) |

|

1972 |

35 |

2,7 |

2,4 (30 лет) |

нет |

|

1973 |

34 |

2,9 |

2,2 (29 лет) |

нет |

|

1974 |

33 |

4,0 |

3,3 (28 лет) |

нет |

|

1975 |

32 |

3,9 |

1,9 (27 лет) |

-0,1 (36 лет) |

|

1976 |

31 |

5,5 |

1,4 (26 лет) |

-0,1 (35 лет) |

|

1977 |

30 |

4,6 |

0,8 (25 лет) |

нет |

|

1978 |

29 |

5,4 |

0,9 (24 года) |

-0,5 (39 лет) |

|

1979 |

28 |

5,3 |

1,1 (23 года) |

-0,1 (34 года); -1,1 (38 лет); -0,3 (39 лет) |

|

1980 |

27 |

4,5 |

нет |

-1,2 (31 год); -0,9 (33 года); -0,2 (34 года); -0,5 (36 лет); -2,0 (37 лет); -0,8 (38 лет); -0,8 (39 лет) |

|

1981 |

26 |

4,6 |

0,2 (21 год) |

-0,7 (30 лет); -0,1 (32 года); -2,0 (36 лет); -0,5 (37 лет); -0,5 (38 лет) |

|

1982 |

25 |

3,9 |

0,1 (20 лет) |

-2,2 (35 лет); -0,4 (37 лет) |

|

1983 |

24 |

3,3 |

нет |

-3,6 (34 года); -0,6 (35 лет); -0,9 (36 лет); -0,4 (37 лет); -0,3 (39 лет) |

|

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата . |

||||

рить о влиянии начала предоставления в 2007 году федерального материнского (семейного) капитала. Вероятно, не было в этих поколениях и «тайминговых» сдвигов, ибо в более старших возрастах, во-первых, снижения коэффициента рождаемости по вторым рождениям (по сравнению с более старшими поколениями) либо не наблюдалось, либо оно было совсем небольшим; во-вторых, оно зафиксировано лишь в отдельных возрастах (в поколениях 1975, 1976 и 1978 годов рождения – по одной однолетней возрастной группе; в поколении 1979 года рождения – в трех возрастных группах); в-третьих, оно было сравнительно отдаленным от возраста существенного повышения показателя (в поколениях 1975 и 1976 годов рождения – через 4 года; в поколении 1979 года рождения – через 6 лет; в поколении 1978 года рождения – через 10 лет; см. табл. 2).

Возможно, в поколении женщин 1980 года рождения могли иметь место небольшие «тай-минговые» сдвиги по вторым рождениям. Пер- вое (после существенного повышения) снижение коэффициента рождаемости по вторым рождениям зафиксировано в возрасте 31 год в 2011 году (т. е. через 4 года после повышения в 2007 году) и затем почти во всех возрастах, начиная с 33 лет. Небольшие «тайминговые» сдвиги по вторым рождениям могли быть и в поколении женщин 1981 года рождения.

Однако в отношении поколений 1982 и 1983 годов рождения меньше оснований говорить о «тайминговых» сдвигах в повышении коэффициента рождаемости по вторым рождениям в 2007 году, так как первое его снижение хотя и было относительно существенным, но имело место только через 10 лет.

В более старших поколениях наблюдалось существенное повышение коэффициента рождаемости по вторым рождениям в 2015 году, связанное с приближавшимся завершением первоначально установленного срока действия программы федерального (материнского) семейного капитала (до конца 2016 г.) (табл. 3).

Таблица 3. Прирост (по сравнению с предыдущим поколением) возрастных коэффициентов по вторым рождениям в 2015 году в России в поколениях женщин 1984–1995 годов рождения, ‰-ные пункты

|

Год рождения женщин |

Возраст в 2015 году |

Прирост коэффициента рождаемости по вторым рождениям в возрасте, в котором женщины были в 2015 г. |

Наличие снижения (по сравнению с предыдущим поколением) коэффициента рождаемости по вторым рождениям в более старших возрастах |

|

1984 |

31 |

2,8 |

-5,5 (33 года); -1,3 (34 года); -2,0 (35 лет); -0,9 (36 лет); -0,7 (38 лет); -0,1 (39 лет) |

|

1985 |

30 |

2,3 |

-0,8 (31 год); -7,3 (32 года); -2,1 (33 года); -2,9 (34 года); -1,4 (35 лет); -0,3 (36 лет); -1,4 (37 лет); -0,4 (38 лет) |

|

1986 |

29 |

3,0 |

-0,7 (30 лет); -8,1 (31 год); -2,5 (32 года); -3,2 (33 года); -1,5 (34 года); -0,4 (35 лет); -1,7 (36 лет); -0,5 (37 лет) |

|

1987 |

28 |

5,6 |

-5,8 (30 лет); -2,0 (32 года); -0,6 (35 лет) |

|

1988 |

27 |

2,9 |

-0,6 (28 лет); -8,7 (29 лет); -1,7 (30 лет); -4,3 (31 год); -0,9 (32 года)); -0,1 (33 года); -2,5 (34 года); -0,7 (35 лет) |

|

1989 |

26 |

1,3 |

-1,5 (27 лет); -9,0 (28 лет); -2,9 (29 лет); -5,9 (30 лет); -2,1 (31 год); -1,3 (32 года); -3,6 (33 года); -1,3 (34 года) |

|

1990 |

25 |

1,6 |

-2,1 (26 лет); -8,5 (27 лет); -3,0 (28 лет); -6,0 (29 лет); -2,3 (30 лет); -1,4 (31 год); -4,1 (32 года); -1,8 (33 года) |

|

1991 |

24 |

2,4 |

-0,8 (25 лет); -4,9 (26 лет); -0,4 (27 лет); -3,8 (28 лет); -0,4 (29 лет); -2,7 (31 год); -0,7 (32 года) |

|

1992 |

23 |

2,5 |

-3,3 (25 лет); -0,2 (26 лет); -3,2 (27 лет); -2,8 (30 лет); -0,4 (31 год) |

|

1993 |

22 |

1,1 |

-1,1 (23 года); -3,3 (24 года); -0,9 (25 лет); -3,5 (26 лет); -0,3 (27 лет); -0,4 (28 лет); -4,7 (29 лет); -1,7 (30 лет) |

|

1994 |

21 |

1,0 |

-0,8 (22 года); -1,6 (23 года); -2,2 (25 лет); -2,6 (28 лет); -0,6 (29 лет) |

|

1995 |

20 |

0,6 |

-0,8 (21 год); -1,4 (22 года); -1,6 (23 года); -3,1 (24 года); -0,1 (26 лет); -5,0 (27 лет); -2,3 (28 лет) |

|

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата. |

|||

Начиная с поколения женщин 1984 года рождения прирост (по сравнению с предыдущим поколением в этом же возрасте) коэффициента рождаемости по вторым рождениям в 2015 году был больше, чем в 2007 году. И если после повышения показателя в 2007 году не наблюдалось его существенного снижения в более старших возрастах в том же поколении (т. е. если и имели место «тайминговые» сдвиги, то они были относительно незначительны), то после его прироста в 2015 году имело место значительное снижение в более старших возрастах. Это дает основание предполагать существенное влияние «тайминговых» сдвигов на повышение коэффициента рождаемости по вторым рождениям в 2015 году и неизбежный после этого «тайминговый» провал (с которым в значительной мере связано снижение коэффициентов рождаемости по вторым рождениям в более старших возрастах в данном поколении по сравнению с предыдущим поколением). Причем наиболее существенным это снижение было не в следующем возрасте (соответственно, в 2016 году), а в возрасте, в котором женщины этого поколения были в 2017 году. Вероятно, в какие-то месяцы 2016 года еще сохранялось позитивное влияние продолжавшихся «тайминговых» сдвигов (см. табл. 3).

Для оценки влияния федерального материнского (семейного) капитала на показатели рождаемости в реальных поколениях женщин целесообразно использовать также среднее число вторых рождений как в тех или иных возрастных периодах (табл. 4) , так и к тому или иному возрасту. Для расчета этого показателя суммируются возрастные коэффициенты рождаемости в рамках поколения (с последующим делением на 1000), а не в рамках календарного года, как при расчете суммарного коэффициента рождаемости.

Об относительно существенном повышении среднего числа вторых рождений в период начала реализации программы федерального материнского (семейного) капитала (2007 г.) можно, видимо, говорить применительно к поколениям женщин 1973–1974 гг. и особенно 1975 года рождения. В возрастном интервале 32–34 года среднее число вторых рождений (1973–1974 годы рождения – 0,07; 1975 год рождения – 0,08) выше, чем в более старших поколениях (1970–1972 годы рождения – 0,06; 1968–1969 годы рождения – 0,05). При этом и в следующем возрастном интервале 35–37 лет среднее число вторых рождений выше, чем в более старших поколениях. Т. е., вероятно, повышение показателя в 2007 году не носило «тайминговый» характер.

Еще в большей мере влияние начала реализации федерального материнского (семейного) капитала, вероятно, проявилось в поколениях женщин 1976–1978 годов рождения. В возрастном интервале 29–31 год в каждом одногодичном поколении среднее число вторых рождений возрастало и было выше, чем в поколениях 1972–1975 годов рождения (0,09): 1976 год рождения – 0,10; 1977 – 0,11; 1978 – 0,12. Выше по сравнению с предыдущими поколениями оно было и в более старших возрастах.

В несколько меньшей мере проявилось увеличение среднего числа вторых рождений у женщин 1979–1981 годов рождения в возрастном интервале 26–28 лет.

В преддверии приближения первоначально установленного срока завершения программы федерального материнского (семейного) капитала (до конца 2016 года) в 2015 году тоже имело место существенное повышение показателей рождаемости по вторым рождениям. Оценки, приведенные выше, свидетельствуют, что в отличие от 2007 года здесь в большей мере могли проявиться «тайминговые» сдвиги.

В поколении женщин 1985 года рождения самое большое среднее число вторых рождений в возрастном интервале 29–31 год (0,15). Однако в более старших возрастах в этом поколении показатель ниже, чем в поколениях 1978–1984 годов рождения.

У женщин 1987–1989 годов рождения самое большое (по сравнению с предыдущими и последующими поколениями) среднее число вторых рождений – в возрастном интервале 26–28 лет. Однако в более старших возрастах оно, наоборот, меньше: 29–31 год – 0,15 в поколении 1985 года рождения, 0,14 в поколениях 1986– 1987 годов рождения, 0,12 в поколении 1988 года рождения, 0,11 в поколении 1989 года рождения; в 32–34 года – 0,11 в поколениях 1982 и 1983 годов рождения, 0,10 в поколении 1984 года рождения, 0,09 в поколении 1985 года рождения, 0,08 в поколениях 1986–1988 годов рождения, 0,07 в поколении 1989 года рождения.

Таблица 4. Среднее число вторых рождений по возрастным интервалам в России в поколениях женщин 1965–1995 гг. рождения (на одну женщину)

|

Год рождения женщин |

Возраст (лет) |

|||||||||||

|

15-17 |

18-19 |

20-22 |

23-25 |

26-28 |

29-31 |

32-34 |

35-37 |

38-40 |

41-43 |

44-46 |

47-49 |

|

|

1965 |

0,00 |

0,01 |

0,13 |

0,19 |

0,11 |

0,06 |

0,04 |

0,02 |

0,01 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

1966 |

0,00 |

0,02 |

0,13 |

0,17 |

0,10 |

0,07 |

0,04 |

0,02 |

0,01 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

1967 |

0,00 |

0,02 |

0,13 |

0,15 |

0,10 |

0,07 |

0,04 |

0,03 |

0,01 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

1968 |

0,00 |

0,02 |

0,12 |

0,13 |

0,10 |

0,07 |

0,05 |

0,03 |

0,01 |

0,00 |

0,00 |

0,00 |

|

1969 |

0,00 |

0,02 |

0,11 |

0,12 |

0,10 |

0,07 |

0,05 |

0,03 |

0,02 |

0,01 |

0,00 |

0,00 |

|

1970 |

0,00 |

0,02 |

0,09 |

0,11 |

0,09 |

0,07 |

0,06 |

0,03 |

0,02 |

0,01 |

0,00 |

0,00 |

|

1971 |

0,00 |

0,02 |

0,08 |

0,10 |

0,09 |

0,08 |

0,06 |

0,04 |

0,02 |

0,01 |

0,00 |

0,00 |

|

1972 |

0,00 |

0,02 |

0,07 |

0,09 |

0,09 |

0,09 |

0,06 |

0,04 |

0,02 |

0,01 |

0,00 |

0,00 |

|

1973 |

0,00 |

0,02 |

0,07 |

0,09 |

0,09 |

0,09 |

0,07 |

0,05 |

0,02 |

0,01 |

0,00 |

0,00 |

|

1974 |

0,00 |

0,01 |

0,06 |

0,08 |

0,10 |

0,09 |

0,07 |

0,05 |

0,02 |

0,01 |

0,00 |

0,00 |

|

1975 |

0,00 |

0,01 |

0,06 |

0,08 |

0,10 |

0,09 |

0,08 |

0,05 |

0,03 |

0,01 |

0,00 |

– |

|

1976 |

0,00 |

0,01 |

0,05 |

0,08 |

0,10 |

0,10 |

0,09 |

0,06 |

0,03 |

0,01 |

0,00 |

– |

|

1977 |

0,00 |

0,01 |

0,05 |

0,08 |

0,10 |

0,11 |

0,09 |

0,06 |

0,03 |

0,01 |

0,00 |

– |

|

1978 |

0,00 |

0,01 |

0,05 |

0,08 |

0,10 |

0,12 |

0,10 |

0,06 |

0,03 |

0,01 |

– |

– |

|

1979 |

0,00 |

0,01 |

0,04 |

0,08 |

0,10 |

0,12 |

0,10 |

0,06 |

0,03 |

0,01 |

– |

– |

|

1980 |

0,00 |

0,01 |

0,04 |

0,07 |

0,11 |

0,12 |

0,10 |

0,06 |

0,02 |

0,01 |

– |

– |

|

1981 |

0,00 |

0,01 |

0,04 |

0,07 |

0,11 |

0,13 |

0,10 |

0,06 |

0,02 |

– |

– |

– |

|

1982 |

0,00 |

0,01 |

0,04 |

0,07 |

0,12 |

0,14 |

0,11 |

0,06 |

0,02 |

– |

– |

– |

|

1983 |

0,00 |

0,01 |

0,04 |

0,08 |

0,12 |

0,14 |

0,11 |

0,06 |

0,02 |

– |

– |

– |

|

1984 |

0,00 |

0,01 |

0,04 |

0,08 |

0,13 |

0,14 |

0,10 |

0,05 |

– |

– |

– |

– |

|

1985 |

0,00 |

0,01 |

0,04 |

0,08 |

0,13 |

0,15 |

0,09 |

0,05 |

– |

– |

– |

– |

|

1986 |

0,00 |

0,01 |

0,04 |

0,08 |

0,13 |

0,14 |

0,08 |

0,05 |

– |

– |

– |

– |

|

1987 |

0,00 |

0,01 |

0,04 |

0,09 |

0,14 |

0,14 |

0,08 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

1988 |

0,00 |

0,01 |

0,04 |

0,09 |

0,14 |

0,12 |

0,08 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

1989 |

0,00 |

0,01 |

0,04 |

0,09 |

0,14 |

0,11 |

0,07 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

1990 |

0,00 |

0,01 |

0,05 |

0,10 |

0,12 |

0,10 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

1991 |

0,00 |

0,01 |

0,05 |

0,10 |

0,11 |

0,10 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

1992 |

0,00 |

0,01 |

0,05 |

0,10 |

0,11 |

0,10 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

1993 |

0,00 |

0,01 |

0,06 |

0,09 |

0,11 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

1994 |

0,00 |

0,01 |

0,06 |

0,09 |

0,11 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

1995 |

0,00 |

0,01 |

0,06 |

0,08 |

0,10 |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

Полужирным выделены возрастные группы в поколениях, в которые входят рождения 2007 г.; курсивом выделены возрастные группы, в которые входят рождения 2015 г.

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата.

В поколениях женщин 1990–1992 годов рождения среднее число вторых рождений в возрастном интервале 23–25 лет самое большое, начиная с поколения 1972 года рождения. Однако в 26–28 лет оно ниже, чем в поколениях 1984– 1989 годов рождения, а в 29–31 год – ниже, чем в поколениях 1977–1989 годов рождения.

В поколениях женщин 1993–1995 годов рождения в возрастном интервале 20–22 года самое большое среднее число вторых рождений, начиная с поколения 1976 года рождения. Однако в возрастном интервале 23–25 лет оно ниже, чем в поколениях 1990–1992 годов рождения. Более низкое, чем в поколениях 1982– 1990 годов рождения, оно и в возрастном интервале 26–28 лет (см. табл. 4).

Таким образом, анализ среднего числа вторых рождений по возрастным интервалам в поколениях женщин показывает следующее: если повышение рождаемости по вторым рождениям в 2007 году практически не было связано с «тайминговыми» сдвигами, то при существенном ее росте в 2015 году такие сдвиги, вероятно, имели место.

Для оценки изменений в показателях рождаемости по вторым рождениям в реальных поколениях женщин целесообразно использовать не только среднее число вторых рождений, но и долю родивших второго ребенка среди родивших первого (табл. 5). Она рассчитывается как среднее число вторых рождений, деленное на среднее число первых рождений. Частное от деления умножается на 100, т. е. показатель рассчитывается в %. В отличие от среднего числа вторых рождений этот показатель не зависит от среднего числа пер- вых рождений и поэтому корректнее позволяет оценить влияние демографической политики именно на вторые рождения. Он может быть использован только для характеристики рождаемости по вторым рождениям в реальных поколениях к тому или иному возрасту женщин и не может применяться для характеристики рождаемости в возрастном интервале из-за несопоставимости числителя и знаменателя, т. е. весьма вероятно, что второе и первое рождения у женщины были не в одном возрастном интервале.

Таблица 5. Среднее число вторых рождений и доля родивших второго ребенка среди родивших первого к тому или иному возрасту в России в поколениях женщин 1965–1995 годов рождения (на одну женщину)

|

Год рождения женщин |

Среднее число вторых рождений (на 1 женщину) |

Доля родивших второго ребенка среди родивших первого (%) |

||||||||||

|

25 |

30 |

35 |

40 |

45 |

50 |

25 |

30 |

35 |

40 |

45 |

50 |

|

|

1965 |

0,28 |

0,47 |

0,54 |

0,57 |

0,57 |

0,57 |

37,4 |

53,8 |

59,9 |

62,0 |

62,4 |

62,4 |

|

1966 |

0,27 |

0,44 |

0,52 |

0,55 |

0,56 |

0,56 |

35,8 |

50,9 |

57,4 |

60,0 |

60,5 |

60,5 |

|

1967 |

0,25 |

0,41 |

0,50 |

0,53 |

0,54 |

0,54 |

33,4 |

47,8 |

55,0 |

57,9 |

58,6 |

58,6 |

|

1968 |

0,23 |

0,39 |

0,48 |

0,52 |

0,53 |

0,53 |

30,7 |

45,0 |

52,9 |

56,4 |

57,2 |

57,2 |

|

1969 |

0,21 |

0,37 |

0,47 |

0,51 |

0,52 |

0,52 |

28,0 |

42,7 |

51,4 |

55,2 |

56,1 |

56,1 |

|

1970 |

0,19 |

0,34 |

0,45 |

0,49 |

0,50 |

0,50 |

25,5 |

39,8 |

49,3 |

53,5 |

54,5 |

54,5 |

|

1971 |

0,17 |

0,32 |

0,43 |

0,49 |

0,50 |

0,50 |

23,6 |

37,9 |

48,3 |

53,2 |

54,2 |

54,2 |

|

1972 |

0,15 |

0,30 |

0,42 |

0,48 |

0,50 |

0,50 |

22,2 |

36,7 |

48,1 |

53,7 |

54,8 |

54,9 |

|

1973 |

0,14 |

0,29 |

0,42 |

0,48 |

0,50 |

0,50 |

21,2 |

36,2 |

48,3 |

54,5 |

55,7 |

55,7 |

|

1974 |

0,13 |

0,29 |

0,43 |

0,50 |

0,51 |

0,51 |

20,4 |

36,0 |

48,9 |

55,6 |

56,8 |

56,9 |

|

1975 |

0,12 |

0,29 |

0,43 |

0,50 |

0,52 |

– |

19,8 |

35,9 |

49,7 |

56,7 |

57,9 |

– |

|

1976 |

0,12 |

0,28 |

0,43 |

0,51 |

0,52 |

– |

19,2 |

35,4 |

50,6 |

57,9 |

59,1 |

– |

|

1977 |

0,11 |

0,27 |

0,44 |

0,52 |

0,53 |

– |

18,8 |

35,1 |

51,6 |

59,4 |

60,6 |

– |

|

1978 |

0,11 |

0,27 |

0,45 |

0,53 |

0,54 |

– |

18,7 |

35,4 |

52,8 |

60,6 |

61,8 |

– |

|

1979 |

0,10 |

0,27 |

0,45 |

0,54 |

0,55 |

– |

18,6 |

35,9 |

53,8 |

61,6 |

62,7 |

– |

|

1980 |

0,10 |

0,27 |

0,45 |

0,53 |

– |

– |

18,1 |

36,3 |

54,6 |

62,0 |

– |

– |

|

1981 |

0,09 |

0,28 |

0,46 |

0,54 |

– |

– |

17,7 |

37,2 |

56,0 |

63,1 |

– |

– |

|

1982 |

0,09 |

0,28 |

0,48 |

0,56 |

– |

– |

17,5 |

38,2 |

57,9 |

64,7 |

– |

– |

|

1983 |

0,09 |

0,29 |

0,49 |

0,57 |

– |

– |

18,1 |

39,7 |

59,6 |

66,1 |

– |

– |

|

1984 |

0,09 |

0,30 |

0,50 |

0,57 |

– |

– |

19,1 |

41,0 |

60,5 |

66,7 |

– |

– |

|

1985 |

0,09 |

0,30 |

0,49 |

– |

– |

– |

19,9 |

42,1 |

60,6 |

– |

– |

– |

|

1986 |

0,10 |

0,31 |

0,49 |

– |

– |

– |

20,9 |

43,6 |

60,0 |

– |

– |

– |

|

1987 |

0,10 |

0,34 |

0,50 |

– |

– |

– |

22,2 |

46,0 |

61,3 |

– |

– |

– |

|

1988 |

0,11 |

0,33 |

0,49 |

– |

– |

– |

23,6 |

46,5 |

61,0 |

– |

– |

– |

|

1989 |

0,11 |

0,32 |

0,47 |

– |

– |

– |

24,7 |

46,9 |

60,3 |

– |

– |

– |

|

1990 |

0,11 |

0,31 |

– |

– |

– |

– |

26,3 |

47,1 |

– |

– |

– |

– |

|

1991 |

0,12 |

0,31 |

– |

– |

– |

– |

28,4 |

47,6 |

– |

– |

– |

– |

|

1992 |

0,13 |

0,31 |

– |

– |

– |

– |

30,4 |

48,8 |

– |

– |

– |

– |

|

1993 |

0,13 |

0,30 |

– |

– |

– |

– |

31,6 |

49,0 |

– |

– |

– |

– |

|

1994 |

0,13 |

0,30 |

– |

– |

– |

– |

32,0 |

48,8 |

– |

– |

– |

– |

|

1995 |

0,12 |

– |

– |

– |

– |

– |

32,4 |

– |

– |

– |

– |

– |

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата.

Среднее число вторых рождений снижалось в поколениях женщин второй половины 1960-х – начала 1970-х годов рождения.

Доля родивших второго ребенка среди родивших первого немного повышается в поколении 1972 года рождения к возрасту 40, 45 и 50 лет. В какой-то мере это может быть связано с началом предоставления федерального материнского (семейного) капитала. Женщинам этого поколения в 2007 году было 35 лет. В еще большей мере это повышение проявилось в поколении 1973 года рождения. При этом немного повысилась и доля родивших второго ребенка среди родивших первого к 35 годам (в 2007 году женщинам этого поколения было 34 года).

У женщин 1974 года рождения немного увеличилось среднее число вторых рождений к 35, 40, 45 и 50 годам. Повышение продолжилось и в поколениях 1975 и 1976 годов рождения. Если по среднему числу вторых рождений оно было небольшим, то по доле родивших второго ребенка среди родивших первого более существенным. Еще более значительным стало повышение этих показателей в поколении женщин 1977 года рождения.

У женщин 1978, 1979 и 1980 годов рождения доля родивших второго ребенка среди родивших первого немного возросла к 30 годам (в 2007 году им было, соответственно, 29, 28 и 27 лет).

Начиная с поколения 1981 года рождения имеет место более существенное увеличение показателей по вторым рождениям. У женщин 1983 года рождения немного повышается доля родивших второго ребенка среди родивших первого уже к 25 годам (в 2007 году им было 24 года). Повышение показателей продолжается и в поколении 1984 года рождения, хотя прирост доли родивших второго ребенка среди родивших первого к 35 и 40 годам меньше, чем в более старших поколениях.

У женщин 1986 года рождения доля родивших второго ребенка среди родивших первого к 25 и 30 годам существенно выше, чем в более старших поколениях, но к 35 годам – ниже, чем в поколениях 1984 и 1985 годов рождения. Впрочем, в поколении 1987 года рождения этот показатель выше, чем в более старших поколениях, и к 35 годам тоже.

Но в следующем поколении (1988 года рождения) к возрасту 35 лет доля родивших второго ребенка среди родивших первого несколько ниже, чем у женщин 1987 года рождения. Ниже и среднее число вторых рождений к 30 и 35 годам. Еще меньше оно в поколении 1989 года рождения, но доля родивших второго ребенка среди родивших первого ниже только к 35 годам, а к 25 и 30 годам она выше, чем в предыдущих поколениях. Вероятно, в этом могут находить отражение «тайминговые» сдвиги.

В поколениях женщин первой половины 1990-х годов рождения продолжается снижение среднего числа вторых рождений к 30 годам, но доля родивших второго ребенка среди родивших первого к этому возрасту повышается до поколения 1993 года рождения и только у женщин 1994 года рождения она немного ниже.

Основываясь на анализе динамики разных показателей рождаемости по вторым рождениям, можно сказать, что предоставление федерального материнского (семейного) капитала способствовало повышению показателей рождаемости по вторым и последующим рождениям. Оно имело место как в календарных показателях (суммарный и возрастные коэффициенты рождаемости по вторым, третьим и последующим рождениям), так и в реальных поколениях женщин. Повышение рождаемости по вторым рождениям в 2007 году, т. е. в начале реализации программы материнского капитала, скорее всего, не сопровождалось «тайминговыми» сдвигами (т. е. случаи более раннего рождения второго ребенка, вероятно, были, но на уровне статистических показателей они компенсировались реализацией откладывавшихся ранее рождений). Велика вероятность влияния «тайминговых» сдвигов на изменение показателей в 2015 году и, видимо, в первой половине 2016 года, т. е. в преддверии первоначально установленного срока завершения программы федерального материнского (семейного) капитала. Более корректную оценку для реальных поколений дает анализ изменения доли родивших второго ребенка среди родивших первого. Этот показатель не зависит от среднего числа первых рождений, которое снижается в более молодых поколениях, способствуя тем самым уменьшению и среднего числа вторых рождений.

Измерение результативности федерального материнского (семейного) капитала на второго или последующего ребенка по данным переписи и микропереписи населения (второй подход )

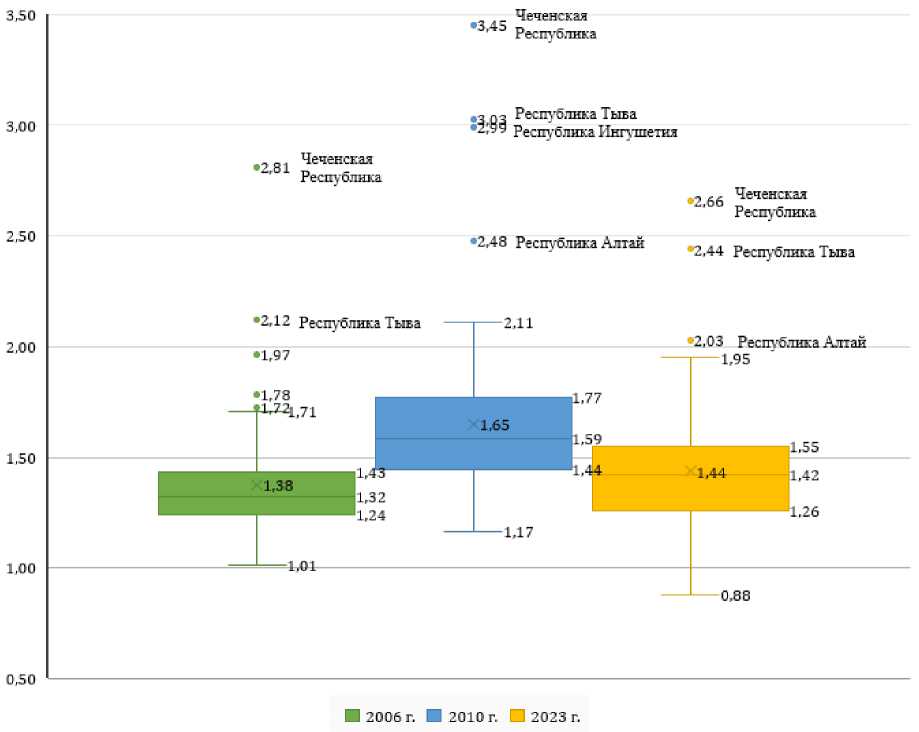

Рождаемость существенно различается по регионам (рис. 2) , что обусловливается как особенностью региональных демографических мер (например, наличием и размером регионального материнского капитала, введен не во всех субъектах страны), так и социально-экономическим развитием самих субъектов Российской Федерации (Ростовская и др., 2023).

Учитывая задачу достижения целевых показателей в отношении рождаемости, важно отметить, что данные микропереписи населения о репродуктивных ориентациях дают основания для прогноза среднего числа рожденных детей в реальных поколениях. На основе такого про- гноза может быть сделан прогноз суммарного коэффициента рождаемости. Используя такой прогноз, можно оценить степень реальности достижения поставленных целевых ориентиров величины показателя. В случае если прогнозные показатели окажутся меньше целевых ориентиров, то на основании величины разности между ними можно судить о том, сколь значительными должны быть дополнительные меры демографической политики, направленной на повышение рождаемости.

Прогностические возможности использования результатов исследований репродуктивных намерений, к сожалению, пока, по крайней мере в России, анализировались весьма редко. Здесь можно выделить прежде всего статью Е.М. Андреева и Г.А. Бондарской «Можно ли использовать данные об ожидаемом числе

Рис. 2. Суммарный коэффициент рождаемости в регионах России в 2022 г.

Источник: данные Росстата.

детей в прогнозе населения?», опубликованную в журнале «Вопросы статистики» (Андреев, Бондарская, 2000), а также более раннюю работу В.А. Беловой, Г.А. Бондарской, А.Г. Вишневского, Л.Е. Дарского и Р.И. Сифмана «Сколько детей будет в советской семье (результаты обследования)»5. Следует отметить, что в зарубежной практике при разработке сценариев рождаемости для демографических прогнозов используют результаты систематически проводимых опросов женщин об ожидаемом числе детей (Predicting Fertility…, 1981), притом первые апробации данного подхода относятся к концу 40-х гг. (Whelpton et al., 1966).

В данном исследовании с целью оценки прогностических возможностей информации о репродуктивных намерениях были сопоставлены данные о среднем ожидаемом числе детей согласно микропереписи населения 2015 года и среднем числе рожденных детей по данным переписи населения 2020 года. Учитывая интервал между микропереписью и переписью населения и целесообразность рассматривать средние числа рожденных детей в поколениях, близких к завершению репродуктивного периода (иначе можно будет сказать, что репродуктивные намерения к моменту переписи населения еще не реализовались, но будут реализованы позже), сопоставляются по субъектам Российской Федерации средние числа рожденных детей по переписи населения 2020 года в поколениях 40–44-летних и 45–49-летних женщин со средним ожидаемым числом детей по микропереписи населения 2015 года в поколениях, соответственно, 35–39-летних и 40–44-летних (на момент микропереписи) женщин (Приложение).

С точки зрения оценки реализации репродуктивных намерений, выраженных ожидаемым числом детей (по ответам на вопрос «Сколько всего детей (включая имеющихся) Вы собираетесь иметь?»), нужно отметить, что даже у 40–44-летних (на момент микропереписи населения 2015 года) женщин оно выше, чем среднее число рожденных детей у 45–49-летних женщин по данным переписи населения 2020 года. Следует, конечно, иметь в виду, что две эти совокупности женщин не вполне сопоставимы, т. к. в микропереписи населения участвовали лишь 1,5% населения.

В целом по России разница между средним ожидаемым числом детей у 40–44-летних женщин по данным микропереписи населения 2015 года и средним числом рожденных детей у 45–49-летних женщин по данным переписи населения 2020 года составляет 0,11. Наибольшая разница между ними наблюдалась в республиках Северная Осетия – Алания (0,31) и Карачаево-Черкесская (0,26). В одном регионе она составляет 0,18, в четырех – 0,17, в двух – 0,15, в десяти – 0,14, в трех – 0,13, в четырех – 0,12, в семи – 0,11, в шести – 0,10, в девяти – 0,09, в пяти – 0,08, в шести – 0,07, в одном – 0,06, в шести – 0,05, в четырех – 0,04, в двух – 0,03, в трех – 0,02. В Брянской, Курганской, Пензенской и Псковской областях, Ямало-Ненецком автономном округе эти показатели совпадают. В республиках Алтай, Марий Эл и Удмуртская, в Костромской области, наоборот, среднее ожидаемое число детей по данным микропереписи населения 2015 года меньше среднего числа рожденных детей по данным переписи населения 2020 года.

Разница между средним ожидаемым числом детей у 35–39-летних женщин по данным микропереписи населения 2015 года и средним числом рожденных детей у 40–44-летних женщин по данным переписи населения 2020 года, в целом по России составляет 0,13. Наибольшая разница между ними в республиках Чеченская (0,37), Северная Осетия – Алания (0,32), Кабардино-Балкарская (0,31), Ингушетия (0,26), Башкортостан (0,24) и Карачаево-Черкесская (0,23), в Ставропольском крае (0,21), Мурманской (0,21) и Тульской (0,21) областях, в Чукотском автономном округе (0,25). В двух регионах он составляет 0,20, в двух – 0,19, в трех – 0,18, в одном – 0,17, в трех – 0,16, в пяти– 0,15, в пяти – 0,14, в трех – 0,13, в четырех – 0,12, в четырех – 0,11, в восьми – 0,10, в четырех – 0,09, в двух – 0,08, в трех – 0,07, в двух – 0,06, в четырех – 0,05, в четырех – 0,04, в двух – 0,02, в четырех – 0,01. В республиках Алтай и Марий Эл, в Ненецком автономном округе эти показатели совпадают. В республиках Коми, Крым, Тыва, Удмуртской и Хакасии, в Алтай- ском крае и Костромской области, наоборот, среднее ожидаемое число детей по данным микропереписи населения 2015 года меньше среднего числа рожденных детей по данным переписи населения 2020 года.

Учитывая, что в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» особо выделена задача «ежегодный рост суммарного коэффициента рождаемости третьих и последующих детей», целесообразно такую прогностическую оценку делать в целом по числу рожденных детей, но и дифференцированно по очередности рождения. По данным переписи населения можно рассчитать показатели среднего числа рожденных детей по очередности рождения, доли родивших ребенка той или иной очередности рождения среди родивших ребенка предыдущей очередности рождения. Для сопоставления с данными о репродуктивных намерениях по микропереписи населения целесообразно наряду с вопросом об ожидаемом числе детей задавать вопрос о намерении иметь еще ребенка в ближайшие годы (при этом следует, видимо, конкретизировать срок). В сочетании с информацией о числе рожденных детей ответы на этот вопрос дадут сведения о доле намеревающихся иметь ребенка той или иной очередности рождения.

Репрезентативную информацию для таких прогностических оценок на региональном и муниципальном уровне может дать только микроперепись населения.

Изучение в рамках микропереписи населения ориентаций на многодетность, их детерминации важно и в контексте реализации Указа Президента Российской Федерации от 23.01.2024 № 63 «О мерах социальной поддержки многодетных семей».

Одной из наиболее значимых детерминант репродуктивных ориентаций, вероятно, явля- ются ценностные ориентации. По данным «Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения», проведенного Росстатом в 2022 году, было выделено две группы респондентов: ориентированные на семью и ориентированные на индивидуальные ценности. В первую группу включены те, кто оценил на 5 баллов значимость жизни в зарегистрированном браке и на 1 балл значимость ценности «быть свободным(ой), независимым(ой) и делать то, что хочу только я». Во вторую группу, наоборот, включены те, кто оценил на 5 баллов значимость ценности «быть свободным(ой), независимым(ой) и делать то, что хочу только я» и на 1 балл значимость жизни в зарегистрированном браке.

В группу респондентов, ориентированных на семью, входят 17,4% опрошенных женщин и 17,1% мужчин, а ориентированных на индивидуальные ценности – соответственно 2,5 и 3,6% (остальные респонденты не включены в эти группы, так как у них не диаметрально противоположные крайние оценки значимости двух этих ценностей).

В выделенных группах респондентов значительно различаются репродуктивные ориентации. У ориентированных на семью среднее желаемое число детей (по ответам на вопрос «Сколько всего детей (включая имеющихся) Вы хотели бы иметь, если бы у Вас были все необходимые условия?») составляет 2,19 у женщин и 2,24 у мужчин, а у ориентированных на индивидуальные ценности – соответственно 1,45 и 1,30. Среднее ожидаемое число у ориентированных на семью составляет 2,04 у женщин и 2,05 у мужчин, а у ориентированных на индивидуальные ценности – соответственно 1,20 и 1,11 (табл. 6).

В связи с этим представляется важным включить в программу микропереписи населения вопрос о значимости ценностей (с оценкой по пятибалльной шкале).

Таблица 6. Среднее желаемое и ожидаемое число детей у ориентированных на семью и на индивидуальные ценности

|

Респонденты |

Среднее желаемое число детей |

Среднее ожидаемое число детей |

||

|

Женщины |

Мужчины |

Женщины |

Мужчины |

|

|

Ориентированные на семью |

2,19 |

2,24 |

2,04 |

2,05 |

|

Ориентированные на индивидуальные ценности |

1,45 |

1,30 |

1,20 |

1,11 |

Источник: данные «Выборочного наблюдения репродуктивных планов населения», Росстат, 2022 г.

Актуальность изучения ценностных ориентаций в микропереписи (т. е. исследовании, репрезентативном на региональном и муниципальном уровне) прежде всего связана с задачей оценки результативности политики, предусмотренной в Указе Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». В Указе отмечено, что мониторинг достижения целей государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей требует разработки соответствующей системы показателей, основанных на следующих данных: а) официальная статистическая информация; б) итоги социологических исследований. Официальная статистическая информация может быть получена именно по результатам микропереписи населения.

Заключение

Предлагаемая в данной статье методика измерения результативности мер демографической политики, в частности федерального материнского (семейного) капитала, основана на двух подходах: возможности оценки на базе системы показателей рождаемости, получаемой на основе данных текущего учета, и сравнительном анализе фактической рождаемости и прогнозных оценок, полученных на основе данных о репродуктивных намерениях в ходе переписей и микропереписей населения. Каждый из подходов имеет свою специфику: в первом случае результативность оценивается методами статистико-демографического анализа данных, во втором – акцент делался на ценностном подходе с учетом данных опросов целевых групп. При этом измерения при апробации каждого из подходов выявили значимость федерального материнского капитала в контексте роста рождаемости.

Проведенный анализ на основе использования показателей рождаемости по очередности рождения и по возрасту матери свидетельствует, что повышение суммарного коэффициента рождаемости по вторым рождениям в период до 2015 года говорит об отсутствии «тайминговых» сдвигов на начальном этапе реализации программы федерального материнского (семейного) капитала. «Тайминговые» сдвиги по вторым рождениям были в 2015 году и, вероятно, в 2016 году в связи с приближавшимся завершением первоначально установленного срока реализации программы федерального материнского (семейного) капитала (до конца 2016 года).

Более корректно оценить наличие или отсутствие «тайминговых» сдвигов позволяет использование показателей рождаемости для реальных поколений женщин. Начиная с поколения женщин 1975 года рождения можно говорить о существенном повышении, по сравнению с предыдущим поколением, коэффициента рождаемости по вторым рождениям с началом предоставления федерального материнского (семейного) капитала. Анализ возрастных коэффициентов рождаемости по вторым рождениям в реальных поколениях женщин позволяет сформулировать вывод о результативности мер политики рождаемости для реальных поколений россиян.

Уникальность второго подхода состоит в выявлении прогностических возможностей информации о репродуктивных намерениях людей, получаемой на базе данных переписей и микропереписей населения.

Конвергенция двух подходов формирует комплексный подход к оценке федерального материнского (семейного) капитала как одной из мер, способных оказать влияние на обеспечение роста рождаемости, что представляется особо важным в свете включения цели роста рождаемости в стратегические документы в сфере демографии и социальной политики6.

В целом предлагаемые подходы расширяют возможности измерения результативности мер, направленных на повышение рождаемости в стране, и могут быть использованы по отношению к различным мерам демографической политики. Перспективой исследований может стать апробация предлагаемой методики для оценки результативности федерального материнского (семейного) капитала на первого ребенка, регионального материнского (семейного) капитала, а также ряда мер, связанных с влиянием на рождаемость выплат единовременного пособия.

Приложение

Среднее число рожденных детей в реальных поколениях женщин (по данным переписи населения 2020 г.)

и среднее ожидаемое число детей (по данным микропереписи населения 2015 г.)

|

Регион* |

Женщины в возрасте 40–44 года по переписи населения 2020 г. и 35–39 лет по микропереписи населения 2015 г. |

Женщины в возрасте 45–49 лет по переписи населения 2020 г. и 40–44 года по микропереписи населения 2015 г. |

||

|

Среднее число детей |

Среднее число детей |

|||

|

Рожденных (40–44 года) |

Ожидаемое (35–39 лет) |

Рожденных (45–49 лет) |

Ожидаемое (40–44 года) |

|

|

Российская Федерация |

1,66 |

1,79 |

1,60 |

1,71 |

|

Чеченская Республика |

2,79 |

3,16 |

2,72 |

2,84 |

|

Республика Ингушетия |

2,73 |

2,99 |

2,96 |

3,01 |

|

Республика Дагестан |

2,48 |

2,60 |

2,47 |

2,54 |

|

Республика Тыва |

2,41 |

2,28 |

2,33 |

2,38 |

|

Республика Алтай |

2,29 |

2,29 |

2,18 |

2,03 |

|

Республика Саха (Якутия) |

2,18 |

2,31 |

2,10 |

2,19 |

|

Республика Бурятия |

2,03 |

2,16 |

1,92 |

1,97 |

|

Республика Калмыкия |

2,03 |

2,10 |

1,98 |

2,08 |

|

Карачаево-Черкесская Республика |

2,03 |

2,26 |

1,97 |

2,23 |

|

Ненецкий автономный округ |

2,02 |

2,02 |

2,00 |

2,08 |

|

Кабардино-Балкарская Республика |

1,94 |

2,25 |

1,91 |

2,04 |

|

Ямало-Ненецкий автономный округ |

1,90 |

2,01 |

1,82 |

1,82 |

|

Забайкальский край |

1,89 |

1,98 |

1,84 |

1,98 |

|

Чукотский автономный округ |

1,88 |

2,13 |

1,80 |

1,97 |

|

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра |

1,86 |

1,92 |

1,75 |

1,84 |

|

Республика Хакасия |

1,85 |

1,80 |

1,76 |

1,79 |

|

Курганская область |

1,84 |

1,85 |

1,73 |

1,73 |

|

Астраханская область |

1,83 |

1,87 |

1,75 |

1,78 |

|

Чувашская Республика |

1,82 |

1,83 |

1,74 |

1,76 |

|

Удмуртская Республика |

1,81 |

1,77 |

1,75 |

1,72 |

|

Республика Адыгея |

1,81 |

1,91 |

1,76 |

1,81 |

|

Тюменская область (без автономных округов) |

1,81 |

1,85 |

1,72 |

1,77 |

|

Республика Северная Осетия – Алания |

1,81 |

2,13 |

1,79 |

2,10 |

|

Еврейская автономная область |

1,79 |

1,87 |

1,74 |

1,86 |

|

Иркутская область |

1,78 |

1,94 |

1,73 |

1,87 |

|

Оренбургская область |

1,77 |

1,87 |

1,69 |

1,76 |

|

Республика Марий Эл |

1,76 |

1,76 |

1,69 |

1,63 |

Продолжение приложения

|

Регион* |

Женщины в возрасте 40–44 года по переписи населения 2020 г. и 35–39 лет по микропереписи населения 2015 г. |

Женщины в возрасте 45–49 лет по переписи населения 2020 г. и 40–44 года по микропереписи населения 2015 г. |

||

|

Среднее число детей |

Среднее число детей |

|||

|

Рожденных (40–44 года) |

Ожидаемое (35–39 лет) |

Рожденных (45–49 лет) |

Ожидаемое (40–44 года) |

|

|

Алтайский край |

1,75 |

1,71 |

1,64 |

1,71 |

|

Республика Коми |

1,74 |

1,73 |

1,65 |

1,73 |

|

Архангельская область |

1,74 |

1,85 |

1,65 |

1,74 |

|

Вологодская область |

1,74 |

1,83 |

1,66 |

1,68 |

|

Ставропольский край |

1,73 |

1,94 |

1,69 |

1,79 |

|

Костромская область |

1,72 |

1,70 |

1,62 |

1,61 |

|

Томская область |

1,72 |

1,81 |

1,63 |

1,77 |

|

Пермский край |

1,72 |

1,86 |

1,65 |

1,79 |

|

Омская область |

1,71 |

1,75 |

1,61 |

1,72 |

|

Кировская область |

1,71 |

1,78 |

1,62 |

1,72 |

|

Республика Крым |

1,71 |

1,68 |

1,63 |

1,65 |

|

Республика Башкортостан |

1,71 |

1,95 |

1,71 |

1,89 |

|

Амурская область |

1,69 |

1,87 |

1,65 |

1,70 |

|

Краснодарский край |

1,68 |

1,72 |

1,63 |

1,67 |

|

Республика Карелия |

1,67 |

1,77 |

1,58 |

1,62 |

|

Челябинская область |

1,66 |

1,75 |

1,60 |

1,69 |

|

Красноярский край |

1,65 |

1,77 |

1,61 |

1,75 |

|

Новосибирская область |

1,65 |

1,72 |

1,57 |

1,66 |

|

Республика Татарстан |

1,65 |

1,79 |

1,64 |

1,81 |

|

Хабаровский край |

1,64 |

1,75 |

1,57 |

1,65 |

|

Камчатский край |

1,64 |

1,74 |

1,56 |

1,71 |

|

Калининградская область |

1,64 |

1,81 |

1,57 |

1,71 |

|

Новгородская область |

1,63 |

1,73 |

1,54 |

1,68 |

|

Свердловская область |

1,62 |

1,80 |

1,57 |

1,68 |

|

Брянская область |

1,62 |

1,68 |

1,57 |

1,57 |

|

Ульяновская область |

1,61 |

1,66 |

1,55 |

1,62 |

|

Курская область |

1,61 |

1,69 |

1,53 |

1,64 |

|

Рязанская область |

1,61 |

1,62 |

1,53 |

1,57 |

|

Приморский край |

1,61 |

1,71 |

1,56 |

1,64 |

|

Волгоградская область |

1,61 |

1,76 |

1,58 |

1,66 |

|

Мурманская область |

1,60 |

1,81 |

1,49 |

1,62 |

|

Ярославская область |

1,60 |

1,65 |

1,49 |

1,58 |

|

Магаданская область |

1,60 |

1,75 |

1,56 |

1,70 |

|

Кемеровская область |

1,59 |

1,75 |

1,54 |

1,66 |

|

Калужская область |

1,59 |

1,72 |

1,51 |

1,62 |

|

Тверская область |

1,58 |

1,70 |

1,51 |

1,63 |

|

Орловская область |

1,58 |

1,76 |

1,52 |

1,63 |

|

Республика Мордовия |

1,58 |

1,74 |

1,50 |

1,58 |

|

Саратовская область |

1,57 |

1,71 |

1,52 |

1,58 |

Окончание приложения

|

Регион* |

Женщины в возрасте 40–44 года по переписи населения 2020 г. и 35–39 лет по микропереписи населения 2015 г. |

Женщины в возрасте 45–49 лет по переписи населения 2020 г. и 40–44 года по микропереписи населения 2015 г. |

||

|

Среднее число детей |

Среднее число детей |

|||

|

Рожденных (40–44 года) |

Ожидаемое (35–39 лет) |

Рожденных (45–49 лет) |

Ожидаемое (40–44 года) |

|

|

Псковская область |

1,57 |

1,62 |

1,48 |

1,48 |

|

Липецкая область |

1,57 |

1,72 |

1,50 |

1,59 |

|

Ростовская область |

1,56 |

1,71 |

1,53 |

1,62 |

|

г. Севастополь |

1,56 |

1,58 |

1,46 |

1,56 |

|

Тамбовская область |

1,55 |

1,56 |

1,50 |

1,57 |

|

Пензенская область |

1,55 |

1,60 |

1,50 |

1,50 |

|

Владимирская область |

1,55 |

1,57 |

1,46 |

1,50 |

|

Нижегородская область |

1,54 |

1,64 |

1,47 |

1,54 |

|

Ивановская область |

1,53 |

1,68 |

1,44 |

1,53 |

|

Сахалинская область |

1,53 |

1,72 |

1,48 |

1,65 |

|

Белгородская область |

1,53 |

1,63 |

1,48 |

1,59 |

|

Ленинградская область |

1,51 |

1,63 |

1,47 |

1,60 |

|

Смоленская область |

1,49 |

1,60 |

1,43 |

1,53 |

|

Самарская область |

1,49 |

1,63 |

1,44 |

1,58 |

|

Воронежская область |

1,47 |

1,61 |

1,44 |

1,55 |

|

Тульская область |

1,46 |

1,67 |

1,40 |

1,57 |

|

Московская область |

1,46 |

1,66 |

1,43 |

1,53 |

|

г. Москва |

1,37 |

1,57 |

1,34 |

1,48 |

|

г. Санкт-Петербург |

1,36 |

1,55 |

1,29 |

1,44 |

* Регионы ранжированы в порядке сокращения среднего числа рожденных детей у женщин в возрасте 40–44 года.

Список литературы Два подхода к измерению результативности демографической политики (на примере федерального материнского капитала)

- Агеев А.И., Золотарева О.А. (2023). Демографическая политика в России: оценка результативности // Вопросы статистики. № 30 (2). С. 53-71. DOI: https://doi.org/10.34023/2313-6383-2023-30-2-53-71

- Андреев Е.М., Бондарская Г.А. (2000). Можно ли использовать данные об ожидаемом числе детей в прогнозе численности населения // Вопросы статистики. № 11. С. 56-62.

- Архангельский В.Н., Иванова А.Е. Рыбаковский, Л.Л. (2016). Результативность демографической политики России / под ред. Л.Л. Рыбаковского. М.: Экон-Информ. 307 с.

- Багирова А.П., Бледнова Н.Д., Нешатаев А.В. (2024). Факторное моделирование мнений российских родителей о влиянии системы отпусков по уходу за ребенком на рождаемость // Население и экономика. № 8 (2). С. 97-113. DOI: https://doi.org/10.3897/popecon.8.e106333

- Буланова М.А. (2022). Оценка результативности демографической политики по стимулированию рождаемости (на примере Дальневосточного федерального округа) // Власть и управление на Востоке России. № 2 (99). С. 61-72. DOI: https://doi.org/10.22394/1818-4049-2022-99-2-61-72

- Елизаров В.В., Джанаева Н.Г. (2020). Материнский (семейный) капитал как программа поддержки семей с детьми: итоги реализации и перспективы развития (часть вторая) // Уровень жизни населения регионов России. Т. 16. № 4. С. 21-35. DOI: 10.19181/lsprr.2020.16.4.2

- Ильин В. А., Шабунова А.А., Калачикова О.Н. (2021). Потенциал повышения рождаемости и семейно-демографическая политика России // Вестник Российской академии наук. Т. 91. № 9. С. 831-844. DOI: 10.31857/S0869587321090048

- Малева Т.М., Третьякова Е.А., Макаренцева А.О. (2017). Пронаталистская демографическая политика глазами населения: десять лет спустя // Экономическая политика. Т. 12. № 6. С. 124-147. DOI: 10.18288/1994-5124-2017-6-06

- Ростовская Т.К., Золотарева О.А., Давлетшина Л.А. (2023). Особенности рождаемости в Республике Тыва (1991-2021) // Новые исследования Тувы. № 2. С. 34-49. DOI: https://doi.Org/10.25178/nit.2023.2.3

- Ростовская Т.К., Шабунова А.А. [и др.]. (2022). Демографическое самочувствие регионов России. Национальный демографический доклад — 2022 / отв. ред. Т.К. Ростовская, А.А. Шабунова; ФНИСЦ РАН. М.: Перспектива. 220 с.

- Рыбаковский Л.Л. (2016). Результативность как основной показатель оценки состояния и тенденций рождаемости // Социологические исследования. № 4. С. 23—30.

- Рязанцев С.В., Рыбаковский Л.Л. (2021). Демографическое развитие России В XX—XXI веках: историческое и геополитическое измерения // Вестник Российской академии наук. Т. 91. № 9. С. 831—844. DOI: 10.31857/S0869587321090048

- Слонимчик Ф., Юрко А.В. (2016). Оценка влияния политики материнского капитала в России // Демографическое обозрение. № 2 (3). С. 30—68. DOI: https://doi.org/10.17323/demreview.v2i3.1774

- Шабунова А.А., Ростовская Т.К. (2020). О необходимости разработки модели оптимальных условий для формирования и реализации демографических установок // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 13. № 4. С. 38—57. DOI: 10.15838/esc.2020.4.70.2

- Adelle C., Weiland S. (2012). Policy assessment: The state of the art. Impact Assessment and Project Appraisal, 30(1), 25—33. Available at: https://www.researchgate.net/publication/233320667_Policy_assessment_The_state_of_ the_art (accessed: October 9, 2024).

- Ekberg J., Eriksson R., Friebel G. (2013). Parental leave — A policy evaluation of the Swedish "Daddy-Month" reform. Journal of Public Economics, 97, 131—43. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2012.09.001

- Gandevani S.B., Ziaee S., Farahani F.K. (2014). A review of the impact of different social policy incentives to accelerate population growth rate. Women's Health Bulletin, 1(1), 1—5. DOI: 10.17795/WHB-18967

- Hendershot G.E., Plaek P.J. (Eds). (1981). Predicting Fertility. Demographic Studies of Birth Explanation. Toronto: LexingtonBooks. Available at: https://openlibrary.org/books/OL4406557M/Predicting_fertility (accessed: October 9, 2024).

- Nomaguchi K., Fettro M.N. (2019). Childrearing stages and work-family conflict: The role of job demands and resources. Journal of Marriage and Family, 81(2), 289—307. DOI: https://doi.org/10.1111/jomf.12521

- Shelkova N.Y. (2020). Stronger women, better men? Family bargaining and public policy in contemporary Russia. Review of Economics of the Household, 18(2), 335—355.

- Whelpton P.K., Campbell A.A., Patterson J.E. (1966). Fertility and Family Planning in the United States. New Jersey. Available at: https://openlibrary.org/books/OL4406557M/Predicting_fertility (accessed: October 9, 2024).