Два погребения эпохи великого переселения народов из раскопок Усть-Альминского некрополя в 2022 году

Автор: Труфанов А.А., Зайцев Ю.П., Шкрибляк И.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Средневековые древности

Статья в выпуске: 273, 2023 года.

Бесплатный доступ

Эпоха Великого переселения народов представлена в Западном Крыму редкими захоронениями кочевников-гуннов, открытыми на территории заброшенных позднескифских городищ и могильников. В 2022 г. на южном участке Усть-Альминского некрополя были открыты еще два погребения, относящихся к этой эпохе, впущенные в погребальные камеры позднескифских склепов, переставших к тому времени функционировать. Ввиду того, что подобных объектов до сих пор найдено немного, их публикация представляется целесообразной. Одно из погребений (№ 1293/1), принадлежавшее мужчине, может быть датировано в пределах последней четверти IV - первой половины V в. н. э., другое (№ 1313/1), принадлежавшее женщине монголоидного типа, было совершено в первой половине V в. н. э.

Юго-западный крым, усть-альминский некрополь, гуннские захоронения, эпоха великого переселения народов

Короткий адрес: https://sciup.org/143182462

IDR: 143182462 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.273.229-243

Текст научной статьи Два погребения эпохи великого переселения народов из раскопок Усть-Альминского некрополя в 2022 году

Усть-Альминский некрополь расположен в прибрежной части Юго-Западного Крыма у села Песчаное Бахчисарайского района, на левом возвышенном берегу р. Альма у места ее впадения в Черное море (рис. 1). Памятник изучается более полувека, и к настоящему времени здесь раскопано 1386 погребальных сооружений (склепов и могил разнообразной конструкции) с погребениями людей, а также более сотни конских захоронений. Большая часть погребальных комплексов, выявленных на территории некрополя, соответствует периоду существования расположенного поблизости и связанного с ним позднескифского городища (вторая половина – конец II в. до н. э. – первая половина III в. н. э.). Вместе с тем за минувшие годы здесь было открыто и несколько объектов, относящихся к более позднему времени, в том числе к эпохе Великого переселения народов. Почти все они были впущены в погребальные камеры значительно

Рис. 1. Местоположение и общий вид территории Усть-Альминского городища и некрополя с обозначением объектов позднеантичного и раннесредневекового времени

1 – склеп 603 (погребение над камерой); 2 – склеп 635/1; 3 – могила 957; 4 – склеп 830/1;

5 – пункт обнаружения раннесредневековой амфоры; 6 – склеп 1293/1 (2022 г.); 7 – склеп 1313/1 (2022 г.)

более ранних позднескифских погребальных сооружений – грунтовых склепов и подбойной могилы. Информация об этих объектах опубликована, вот их краткий перечень.

-

1. Мужское (?) захоронение над камерой склепа 603 (рис. 1: 1 ), совершенное в яме с каменной забивкой и впоследствии провалившееся в камеру, датировано в рамках IV–V вв. н. э. на основании пряжек с выступающими загнутыми язычками, срезанными в задней части ( Loboda et al ., 2002. P. 303, 304. Abb. 3: 11, 12 ; 4: 8 ; Пуздровский , 2010. С. 30).

-

2. Богатое мужское погребение 1 из склепа 635 (рис. 1: 2 ) («юноша в возрасте 15–18 лет с признаками монголоидности») было отнесено к концу IV – первой половине V в. н. э., причем допускалась вероятность его совершения во второй четверти V в. н. э. ( Пуздровский и др ., 1999. С. 203; Пуздровский , 2010. С. 309; Пуздровский и др ., 2021. С. 17–19. Рис. 30–36).

-

3. Богатое мужское погребение из подбойной могилы 957 (рис. 1: 3 ) тоже было причислено к группе памятников конца IV – первой половины V в. н. э., с предположением о том, что оно могло быть совершено в пределах второй четверти – середины V в. н. э. ( Пуздровский , 2010. С. 309, 310; Пуздровский, Труфанов , 2017. С. 102, 103. Рис. 219–224. Табл. 16).

-

4. Женское погребение 1 из склепа 830 (рис. 1: 4 ), впущенное в камеру через входное отверстие, является более поздним по отношению к прочим, оно датировано первой половиной VI в. н. э. ( Пуздровский , 2010. С. 309; Пуздровский, Труфанов , 2017. С. 9, 10. Рис. 7).

-

5. Пункт нахождения раннесредневековой амфоры причерноморского типа VIII–X вв. н. э. (рис. 1: 5 ). Сосуд найден в обломках на глубине 0,55–0,70 м от уровня современной поверхности. По-видимому, он или его фрагменты находились в яме, разрушенной позднейшей распашкой территории, занимаемой могильником ( Пуздровский и др ., 2021. С. 219. Рис. 200).

В 2022 г. в ходе полевых исследований, проведенных совместной археологической экспедицией ФГБУН «Институт археологии Крыма РАН» и ГБУ РК «Историко-археологический музей-заповедник “Неаполь Скифский”», в южной части Усть-Альминского некрополя были выявлены еще два погребения, совершенные, когда расположенное поблизости одноименное позднескифское городище уже прекратило свое существование. Оба захоронения были впущены в погребальные камеры более ранних позднескифских грунтовых склепов (№ 1293 и 1313). Экспертиза костных останков, относящихся к этим захоронениям, проведена Д. С. Ходыревой (НИИ «Музей антропологии МГУ им. М. В. Ломоносова»), составившей соответствующее антропологическое заключение.

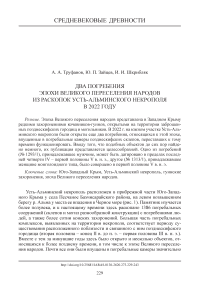

Погребение 1 в склепе 1293 (рис. 1: 6 ; 2: 1 ; 3). Позднескифский грунтовый склеп состоял из входной ямы со ступенями и примыкающей к ней с северо-востока почти квадратной погребальной камеры. Склеп был ограблен в древности. Закладная плита, закрывавшая входное отверстие, находилась в отваленном положении.

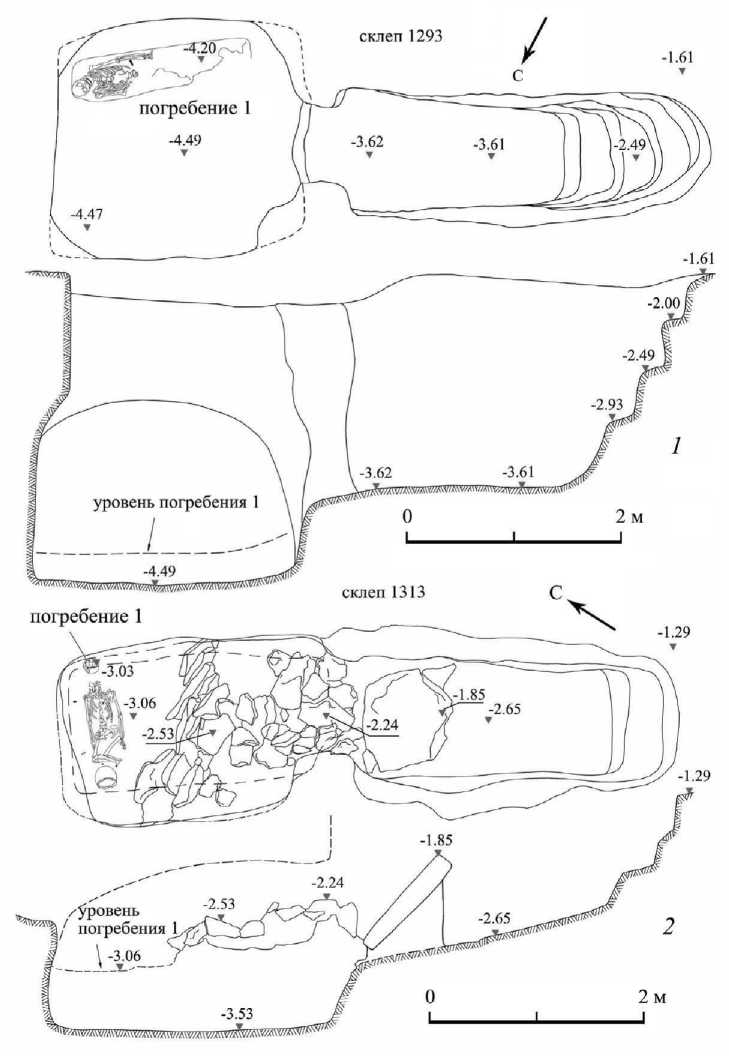

Погребение представляло собой частично разрушенный в результате ограбления скелет взрослого человека, погребенного в северо-восточной части камеры в вытянутом положении на спине головой на северо-восток. Непотревоженной осталась только верхняя часть костяка, кости нижней части были смещены

Рис. 2. Склепы 1293 и 1313. Планы, разрезы. Рисунки И. И. Шкрибляк и располагались хаотично. Некоторые из них размещались поверх грудной клетки погребенного.

Согласно антропологическому заключению, выявленные кости принадлежали молодому мужчине 20–25 лет. Череп имеет признаки искусственной деформации. По краниометрическим характеристикам данный череп нельзя отнести к монголоидному типу.

В области левой половины грудной клетки найден железный нож с остатками деревянной рукояти (рис. 3: 1 ). В юго-западной части скопления смещенных костей, в области первоначального расположения ног погребенного найдены две однотипные бронзовые пряжки (рис. 3: 2, 3 ), вероятно, имевшие отношение к обуви. Еще одна бронзовая пряжка, несколько отличающаяся по форме, выявлена при разборке костей и просеивании грунта (рис. 3: 4 ).

Все пряжки, связываемые с погребением 1, являются изделиями с утолщенным спереди овальным кольцом (иначе – рамкой) и уплощенным в сечении язычком с загнутым за рамку концом и площадкой перед ступенчато срезанной задней частью. Все они снабжены щитками из перегнутой пластины с прямоугольным отверстием, скрепленной заклепкой. Лицевая часть щитков имеет овальные, а тыльная – прямоугольные очертания. Одна из пряжек (рис. 3: 4 ) чуть крупнее, а ее рамка, изготовленная из круглого в сечении стержня, вертикально сжата. Две другие пряжки (рис. 3: 2, 3 ) относительно меньших размеров, передняя часть их рамок приплюснута в сечении, а лицевая часть щитка имеет зубчатый край. Немного различаются они только язычками: у одного площадка в тыльной части хорошо заметна (рис. 3: 2 ), а у другого выражена слабо (рис. 3: 3 ).

Близкие по форме пряжки из поволжских погребений А. К. Амброз относил к концу III – IV в. н. э. ( Амброз , 1989. С. 25. Рис. 1: 25, 26 ). Похожие пряжки из расположенных в центральной части предгорного Крыма могильников Дружное (тип I-2а) и Нейзац (тип 9-в/г) выявлены в захоронениях, датированных в пределах IV в. н. э. ( Храпунов , 2002. С 48. Рис. 68: 2 ; 73: 10 ; 92: 8 ; 143: 1 ; 168: 1 ; 2016. С. 101. Рис. 7: 11–20 ). Впрочем, известны и находки, происходящие из комплексов более позднего времени. Некоторые крымские захоронения с похожими изделиями А. И. Айбабин датировал в рамках второй половины IV – V в. н. э. ( Айбабин , 1990. С. 28. Рис. 2: 26 ; 22: 6 ), предполагая их бытование до второй половины V в. н. э. включительно (могильник Лучистое) ( Айбабин, Хайрединова , 2014. Рис. 7: 4 ; 177: 8 ).

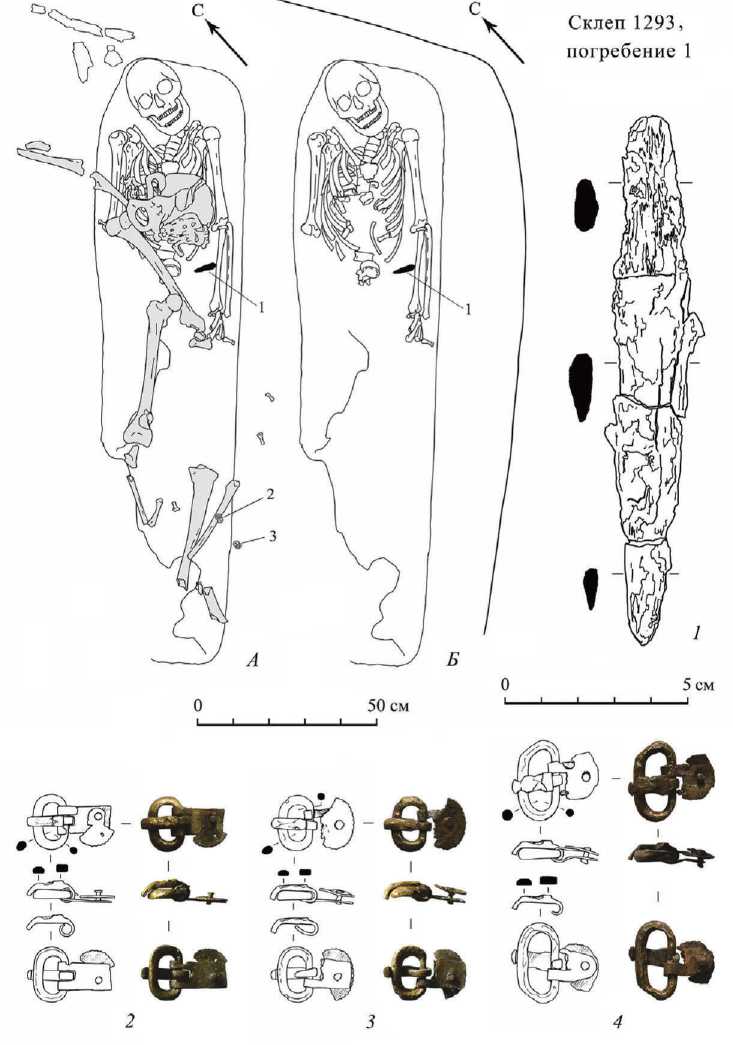

Погребение 1 в склепе 1313 (рис. 1: 7 ; 2: 2 ; 4; 5). Позднескифский грунтовый склеп располагался приблизительно в 27 м к востоку от склепа 1293. Он состоял из входной ямы и сооруженной к северо-западу от нее вытянутой трапециевидной погребальной камеры. Погребения, относящиеся к позднескифскому периоду функционирования данного погребального сооружения, были разграблены в древности. Закладная плита, изначально закрывавшая камеру, находилась в отваленном положении. Зона входного отверстия и передняя часть погребальной камеры были заполнены множеством разнокалиберных камней, оформленных в виде своеобразного заклада. Задняя его часть представляла собой ряд плоских известняковых камней, установленных на ребро (рис. 2: 2 ).

Погребение 1 представляло собой костяк взрослого человека, погребенного у северо-западной, противоположной от входа стенки камеры на спине, головой

Рис. 3. Погребение 1 из склепа 1293. Общий план (серым цветом отмечены смещенные кости) ( А ), план нижнего уровня залегания костей ( Б ) (рисунки Ю. П. Зайцева), находки

1 – нож (рисунок Ю. П. Зайцева); 2–4 – бронзовые пряжки (фото и рисунки А. А. Труфанова)

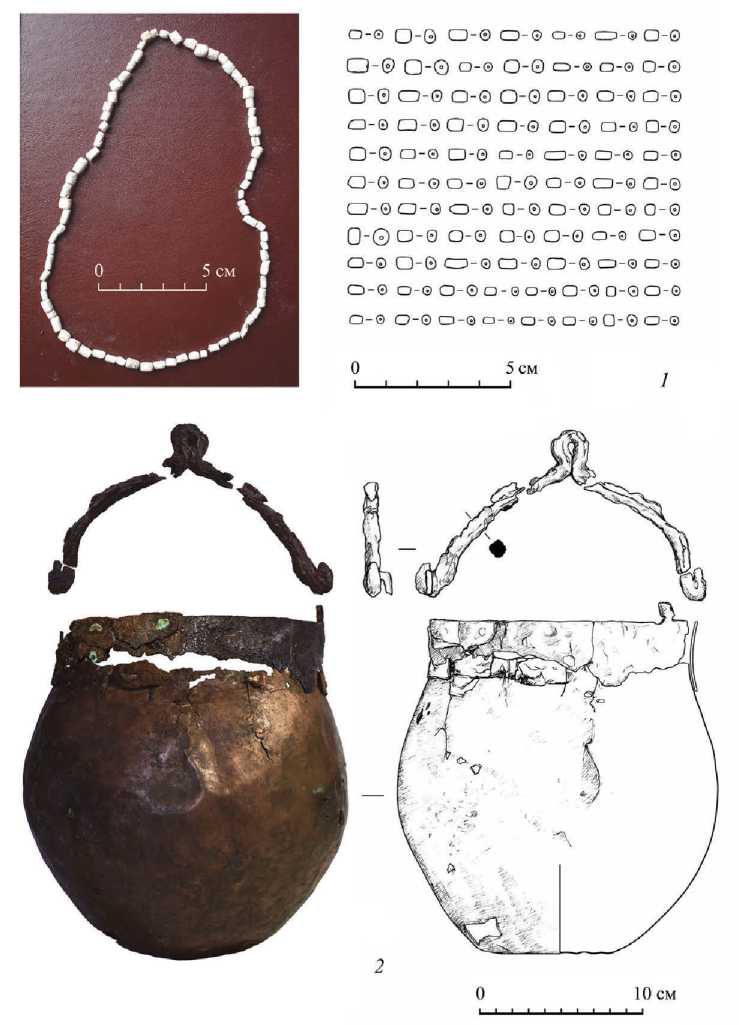

Рис. 4. Погребение 1 из склепа 1313. План, фото, находки. План погребения, фото и рисунки находок А. А. Труфанова, фото погребения Ю. П. Зайцева

1 – кольцо; 2 – 4 – пряжки; 5 – гвоздь; 6 – бусы; 7 – котелок ( 1 – серебро; 2 – бронза, серебро, сердолик; 3, 4 – бронза; 5 – железо)

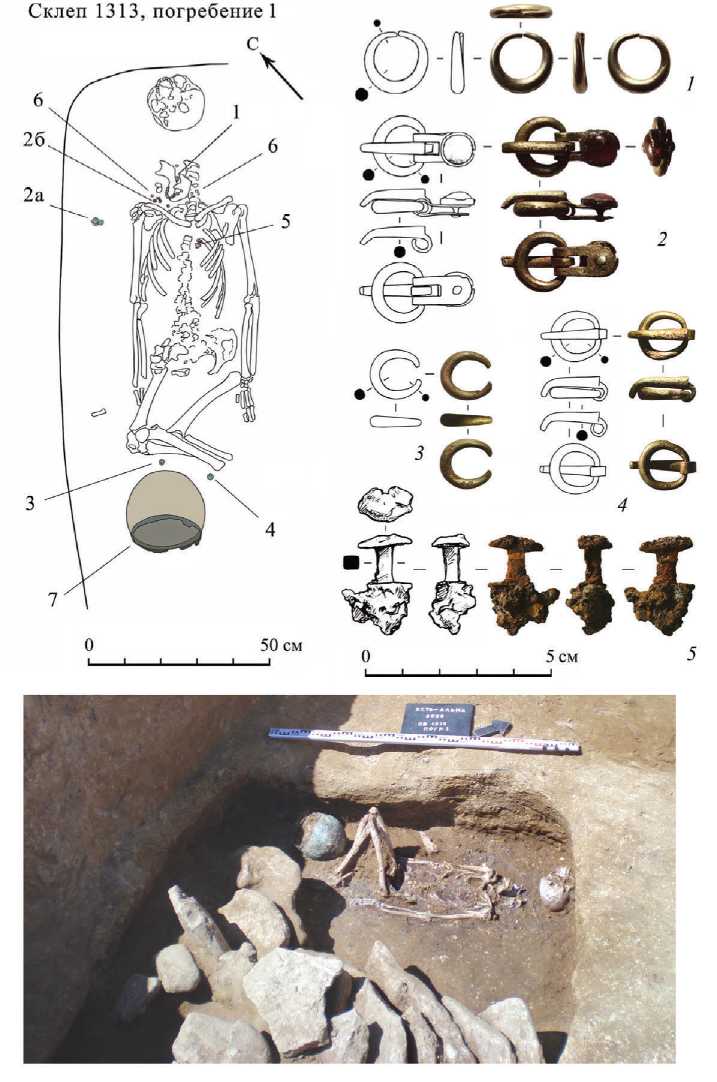

Рис. 5. Погребение 1 из склепа 1313. Находки. Фото и рисунки А. А. Труфанова

1 – бусы; 2 – котелок

1 – коралл; 2 – бронза, железо на северо-восток (рис. 4). Череп находился в 0,10–0,15 м к северо-востоку от шейных позвонков, основанием кверху. Руки вытянуты вдоль тела, согнутые ноги располагались коленями вверх с наклоном к северо-западу.

Согласно антропологическому заключению, погребение принадлежало пожилой женщине 60–70 лет. Череп имеет признаки искусственной деформации ярко выраженного высокого кольцевого типа. Краниологические характеристики позволяют отнести череп к монголоидному типу.

Под нижней челюстью погребенной лежало кольцо из белого металла с утолщенной нижней частью (рамка пряжки?) (рис. 1: 1 ). В области шейных позвонков зафиксировано скопление коралловых бус (79 экземпляров) (рис. 4: 6 ; 5: 1 ). Здесь же найдена полусферическая сердоликовая вставка, обрамленная кольцом из бронзовой пластины (рис. 4: 2б ), являющаяся украшением щитка бронзовой пряжки. Сама эта пряжка лежала в 0,08 м к северо-западу от правого плеча (рис. 4: 2а ). В районе грудной клетки найдена небольшая железная заклепка (рис. 4: 5 ). Возле щиколоток обнаружены две бронзовые пряжки, от одной из которых уцелела только рамка (рис. 4: 3 ), а другая сохранилась полностью (рис. 4: 4 ). У ног находился бронзовый котелок с железными ободом-венчиком и ручкой (рис. 4: 7 ; 5: 2 ), повалившийся набок, вероятно, вследствие обрушения грунта.

Кованый котелок (рис. 5: 2 ) изготовлен из одного листа медного сплава (условно бронзы) в технике выколотки. Стенки сосуда тонкие, толщиной не более 0,01 см. Венчик вертикальный, прямой. Тулово почти сферическое, слегка сужающееся в нижней части. Дно плоское, с неровностями из-за вмятин. Диаметр венчика – 16,5 см, диаметр тулова – 20,3–20,5 см, высота – 18,4 см, диаметр дна – 8,0 см. Горло бронзового котелка с внешней стороны оборачивала согнутая в кольцо железная пластина шириной 4,3–4,4 см с остатками петель, предназначенных для крепления дужки. Фрагментированная дужка выполнена из плавно согнутого железного стержня с загнутыми краями и петлеобразным изгибом в центральной части.

Металлические кованые котелки относятся к числу элементов вещевого набора, характерного для аланских и гуннских захоронений эпохи Великого переселения народов. Только в Кисловодской котловине найдено около 20 таких изделий, происходящих из 11 могильников, причем предполагается, что импульсами их распространения на Северном Кавказе были «связи с Западом и возвращение участников европейских походов гуннов после разгрома “державы Аттилы” вскоре после 453 г.» ( Савенко , 2014. С. 132). Однако известны и находки более раннего времени: в частности, разрушенное захоронение под Мелитополем, в состав которого входил кованый «медный» котелок с железной ручкой, относят к хронологической группе 378–425 гг. н. э. ( Засецкая , 1986. Рис. 1: 1 ) или к первой половине V в. н. э. ( Засецкая , 1994. С. 108, 116. Табл. 7: 10 ). Заслуживает внимания упоминание о находке обломков двух бронзовых котелков с ручками и железными ободами в комплексе из Макартета (Поднепровье) ( Комар , 2013. С. 91, 92).

Бронзовые котелки считаются «походными», служившими для варки пищи на открытом огне ( Рунич , 1976. С. 265. Рис. 2: 1 ), и характеризуются как «посуда походного типа» ( Пуздровский , 2010. С. 309). Бронзовые сосуды присутствовали и в двух других погребениях гуннского времени, открытых на территории

Усть-Альминского некрополя в минувшие годы. Это котелок из погребения 635/1 ( Пуздровский и др ., 1999. Рис. 4: 13 ; 2021. Рис. 32) и бронзовый сосуд типа широкогорлого кувшина без ручки из погребения 957 ( Пуздровский , 2010. Рис. 3: 1 ; Пуздровский, Труфанов , 2017. Рис. 220: 15 ).

Две полностью сохранившиеся бронзовые пряжки (рис. 4: 2, 4 ), сопровождавшие погребение в склепе 1313, похожи в том, что состоят из почти круглых колец (или рамок) с утолщенной передней частью и круглых в сечении язычков с выступающим за край кольца загибающимся концом, со срезанной задней частью. В остальном они различны.

Одна пряжка (рис. 2: 2 ) снабжена щитком из перегнутой пластины с отверстием, скрепленной заклепкой из белого металла, предположительно серебра. Лицевая поверхность щитка украшена полусферической вставкой из красного сердолика, закрепленной при помощи оборачивающей ее, согнутой в кольцо бронзовой пластины, напаянной на поверхность щитка и выполняющей таким образом функцию каста.

У второй пряжки (рис. 2: 4 ), найденной в районе щиколоток и, по-видимо-му, выполнявшей функцию обувной застежки, щиток отсутствует. У составлявшей ей пару еще одной пряжки (рис. 2: 3 ), тоже найденной возле щиколоток, язычок был утрачен, но можно предположить, что оба изделия изначально были аналогичными.

Упомянутые полностью сохранившиеся пряжки (рис. 2: 2, 4 ), если принимать в расчет только форму их рамок и язычков, могут рассматриваться как изделия одного типа, представленного многочисленными находками, выявленными и в Крыму, и за его пределами. Принимая во внимание форму их язычков, такие изделия порой называют хоботовидными пряжками ( Амброз , 1989. С. 30, 31; Мастыкова , 2009. С. 57, 58). Их широкая датировка: конец III – первая половина V в. н. э., притом что наибольшее распространение такие изделия получили в IV в. н. э. ( Храпунов , 2002. С. 48). Высказывалось предположение и о более узком их датировании в пределах второй половины IV – V в. н. э. (вариант 3) ( Айбабин , 1990. С. 28. Рис. 2: 26 ; 22: 16, 18 ). Аналогии из расположенных в центральном предгорном Крыму могильников Дружное (пряжки типа I-1) и Нейзац (тип 9-а/б) в основном происходят именно из захоронений IV в. н. э. ( Храпунов , 2002. С. 48. Рис. 68: 8 ; 73: 6, 7, 11 ; 75: 16 ; 104: 9, 10, 12, 15 ; 114: 31 ; 2016. С. 100. Рис. 5: 1–30 ; 6: 1–31 ). К числу более поздних комплексов с такими же пряжками относятся погребения из некрополя Лучистое, датированные первой половиной V в. н. э. ( Айбабин, Хайрединова , 2014. Рис. 3: 42, 43, 46 ; 8: 3 ; 45: 1 ; 79: 2 ; 80: 2, 3 ). Примечательно украшение щитков круглыми и выпуклыми (но выполненными из стекла) вставками у пряжек из погребения (Нальчик, за Вольным Аулом), отнесенного к V в. н. э. ( Амброз , 1989. С. 35. Рис. 9: 4, 5 ).

Относящиеся к погребению мелкие коралловые бусы (рис. 4: 6 ; 5: 1 ) несколько различаются по размерам, а их форму можно охарактеризовать как более или менее цилиндрическую или бочковидную (типы 2 и 3) ( Алексеева , 1982. С. 30. Табл. 43: 29, 30 ). Они представляют собой короткие, слегка подработанные отрезки веток коралла с продольными сквозными отверстиями. Скорее всего, изначально они были красного цвета, но со временем утратили яркую пигментацию и стали розовато-белыми.

В погребениях варварского населения Крыма первых веков новой эры, в том числе в раскопанных на территории Усть-Альминского некрополя, коралловые бусы иногда встречаются, но лишь эпизодически и в небольших количествах. В выявленных до сих пор гуннских погребениях Западного Крыма коралловые бусы отсутствовали вовсе. Рассматриваемое же погребение примечательно еще и тем, что сопровождалось значительным числом таких бус (79 экз.), причем все ожерелье состояло исключительно из коралловых изделий.

Выводы

Представленные в данной статье захоронения были совершены в грунтовых позднескифских склепах I–III вв. н. э., уже прекративших к моменту этого события свое функционирование. Проникнув в погребальные камеры через входные отверстия, тела умерших расположили у стенок поверх накопившегося к тому времени в камерах грунта: в одном случае – у боковой, в другом – у дальней от входа стенки. В склепе 1293, судя по сохранившимся костным останкам, тело, вероятно, разместили в вытянутом положении на спине, в склепе 1313 – с согнутыми ногами. Оба тела положили головами на северо-восток, но является ли данное обстоятельство значимым признаком погребального обряда или представляет собой случайное совпадение – сказать трудно.

На основании датирующих вещевых находок можно прийти к выводу о том, что погребение, обнаруженное в камере склепа 1313, скорее всего, было совершено в первой половине V в. н. э. Экспертиза костных останков показала, что оно принадлежало пожилой женщине монголоидного облика. Эти данные позволяют относить данное захоронение к числу гуннских памятников Юго-Западного Крыма.

Узкая датировка захоронения из склепа 1293, принадлежавшего молодому мужчине без признаков монголоидности, затруднена из-за отсутствия узко датируемых находок. Пряжки из этого погребения имеют аналогии среди изделий, наиболее распространенных в IV в. н. э., но изредка встречающихся и в захоронениях первой половины V в. н. э. С учетом этого обстоятельства можно предполагать датировку данного захоронения в рамках IV – первой половины V в. н. э. Нельзя исключать, что оно было совершено в пределах первых трех четвертей IV столетия, т. е. до появления гуннов в Крыму, однако косвенные данные позволяют относить его именно к эпохе Великого переселения народов.

В предгорном Крыму в IV в. н. э. функционировали большие грунтовые могильники, состоящие из десятков и даже сотен захоронений, совершенных в склепах и индивидуальных могилах. Памятники этого типа характеризуются своими особенностями, проявляющимися в погребальном обряде и вещевом наборе, который среди прочего отличается самобытным комплексом лепной посуды. Усть-Альминское городище, как и другие населенные пункты Альминской долины, к этому времени перестало существовать и было заброшено. Единичные же более поздние погребения Усть-Альминского некрополя дают все основания считать их принадлежащими кочевникам, жизнедеятельность которых не сопровождалась возникновением стационарных грунтовых могильников, подобных некрополям IV в. н. э. предгорного Крыма.

Судя по имеющимся к настоящему времени данным, погребения кочевников появляются в прибрежной части западного Крыма позже – в эпоху Великого переселения народов (Беляус ( Дашевская , 2014. Табл. 159; 160: 1–17 ; 171–173), Усть-Альма). Усть-Альминские захоронения, выявленные в прежние годы, избежавшие ограбления и сохранившиеся в непотревоженном виде, были совершены не ранее первой половины V в. н. э. Датировка двух ограбленных объектов (захоронения из склепов 603 и 1293) более широка, и на основании находок (пряжек) определяется в широких границах IV – первой половины V в. н. э., однако можно предположить, что и эти погребения были совершены не ранее последней четверти IV столетия.

Напомним, что почти все выявленные к настоящему времени на территории Усть-Альминского некрополя захоронения, совершенные после окончания позднескифского этапа его существования, представляют собой подзахоронения в позднескифские погребальные сооружения (в склепы и в подбойную могилу). Эта же практика использования гуннами ранних погребальных сооружений для совершения в них захоронений своих соплеменников прослежена в некрополе Беляуса (Северо-Западный Крым) (Там же. С. 76, 77. Табл. 160: 1–17 ). Однако в отличие от ряда иных погребений этой эпохи, сопровождавшихся золотыми изделиями, свидетельствующими о высоком социальном и/или имущественном положении умерших, открытые в 2022 г. и представленные в данной статье захоронения отличаются довольно скромными наборами вещей. Большую их часть составляют пряжки. Можно допустить, что эти умершие принадлежали к более или менее рядовым представителям кочевого мира, хотя и здесь все относительно, так как наличие в погребальном вещевом наборе одного из погребений металлического котелка можно расценивать как статусный признак.

Список литературы Два погребения эпохи великого переселения народов из раскопок Усть-Альминского некрополя в 2022 году

- Айбабин А. И., 1990. Хронология могильников Крыма позднеримского и раннесредневекового времени // МАИЭТ. Вып. I. Симферополь: Таврия. С. 3-86, 175-241. EDN: PKBWHT

- Айбабин А. И., Хайрединова Э. А., 2014. Могильник у села Лучистое. Т. 2. Раскопки 1984, 1986, 1991, 1993-1995 гг. Симферополь: Адеф-Украина. 400 с. (Боспорские исследования. Supplementum; 14.).

- Алексеева Е. М., 1982. Античные бусы Северного Причерноморья. М.: Наука. 105 с. (САИ; вып. Г1-12.).

- Амброз А. К., 1989. Хронология древностей Северного Кавказа (V-VII вв.). М.: Наука. 134 с. Дашевская О. Д., 2014. Некрополь Беляуса. Симферополь: Феникс. 284 с.

- Засецкая И. П., 1986. Некоторые итоги изучения хронологии памятников гуннской эпохи в Южнорусских степях // Археологический сборник. Вып. 27. Л.: Аврора. С. 79-91.