Две иллюстрации Марии Клары Айммарт в «альбомах друзей»

Автор: Фесенко А.В.

Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki

Рубрика: Художественная культура

Статья в выпуске: 2 (124), 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена анализу рисунков художницы и ученого из Нюрнберга Марии Клары Айммарт. Рисунки, выполненные в 1693 и 1695 годах в технике гуаши и пастели, были посвящены швейцарскому ученому Иоганну Якобу Шёйхцеру и дипломату Гансу Вильперту Цоллеру в их личных так называемых «альбомах друзей» (Album amicorum). В статье исследуется контекст и обстоятельства появления рисунков, их связь с научной деятельностью Марии Клары, проводимой в нюрнбергской обсерватории. Также рассматривается связь рисунков Айммарт с жанром эмблемы и такого явления, как «эмблематическое мышление». В этом отношении интересен и важен девиз рисунка, написанный на латинском языке в альбоме Шёйхцера. По мнению автора, девиз был создан самой Марией Кларой. Он выполнен размером элегического дистиха (с нарушением законов латинского стихосложения), а не был заказан профессиональному поэту. Также в статье выдвигается предположение, что на рисунке святой Маргариты в альбоме Цоллера представлен автопортрет самой Марии Клары Айммарт.

Мария Клара Айммарт, альбом друзей, эмблематическое мышление, Луна, святая Маргарита, автопортрет

Короткий адрес: https://sciup.org/144163446

IDR: 144163446 | УДК: 7.034 | DOI: 10.24412/1997-0803-2025-2124-110-121

Текст научной статьи Две иллюстрации Марии Клары Айммарт в «альбомах друзей»

Нюрнберг всегда славился не только как культурный, но и как крупный научный центр, где весьма высоко ценилась астрономия и процветало производство астрономических инструментов. С этим имперским городом связано множество ярких представителей науки. К их числу относится и имя Марии Клары Айммарт (1676–1707) – художницы и первой женщины-астронома Нюрнберга, оставившей яркий след в истории селенографии, в науке о Луне.

О жизни Марии Клары известно очень мало. Она родилась 27 мая 1676 года в семье художника и астронома, основателя нюрнбергской обсерватории Георга Христофа Айммарта (1638–1705). Отец дал дочери прекрасное домашнее образование. Мария Клара освоила рисунок, живопись, гравюру и естественные науки, прежде всего, математику и астрономию [9, с. 8]. Астроном, математик и картограф Иоганн Габриэль Доппельмайер (1677–1750) в своем монументальном энциклопедическом труде «Исторические сообщения о нюрнбергских математиках и художниках» отмечал, что интерес к математике у Марии Клары проявился «уже с самой нежной юности» [8, с. 259–260]. Отметим, что Доппельмайер был близким другом ее отца и лично знал Марию Клару. Она также в совершенстве овладела латинским и французским языками. В качестве примера этих занятий можно привести лист бумаги размером 9,5 х 13,5 см. На нем есть автографы Марии Клары и Георга Христофа Айммарт.

Каждая подпись сопровождается так называемыми «улучшенными цитатами» на латыни и/или французском языке соответственно [17, с. 35]. Эти записи датированы 1699 годом. К этому времени двадцатидвухлетняя Мария Клара была уже состоявшимся художником и астрономом-наблюдателем. Жан Этьен Монтюкла (1725–1799) во втором томе «Истории математики» отметил, что «мадемуазель Айммарт была весьма образована в области астрономии и вычислений» [13, с. 644].

Несмотря на то, что сведений о Марии Кларе сохранилось совсем немного, некоторую информацию мы можем извлечь из ее рисунков и посланий, оставленных в «альбомах друзей», называвшихся на латинском языке Album amicorum.

Самые ранние альбомы датируются XVI веком. Они были изготовлены студентами университета Виттенберга и последователями Мартина Лютера (1483–1546). Внешний вид альбомов дружбы представлял собой прямоугольный блокнот, обшитый кожей. У их владельцев были друзья, сокурсники, профессора и местная знать, которые оставляли в этих альбомах свои пожелания. Отправляясь в путешествие, студенты брали альбомы с собой. Следует помнить, что в то время студенты не были привязаны только к одному университету [6, с. 109]. Они брали уроки по всей Европе, посещая разные университеты, благодаря чему эти альбомы получили широкое распространение. В них содержа-

L

лись цитаты из Библии или из произведений античных авторов, поздравления, пожелания всевозможных благ и так далее. Тексты часто были написаны на латыни, языке науки, и содержали цитаты на латинском, древнегреческом, иврите, арабском языках. Позднее стали появляться записи на французском, немецком и нидерландском языках. Помимо текста, в некоторых альбомах содержалось немало иллюстраций.

До наших дней сохранились два рисунка Марии Клары Айммарт, оставленные в альбомах друзей (см. рис. 1 и 2). Один из них содержится в альбоме Иоганна Якоба Шёйхцера (1672–1733) и хранится сегодня в центральной библиотеке Цюриха. Второй располагается в альбоме швейцарского дипломата и коллекционера Ганса Вильперта Цоллера (1673–1757), находящемся в музее Метрополитен (Нью-Йорк). В этом же альбоме находится и рисунок Георга Христофа Айммарта. Еще один его рисунок содержится в альбоме богослова и поэта Андреаса Арнольда (1656– 1694) в библиотеке герцога Августа (Воль-фенбюттель). Этот рисунок также имеет непосредственное отношение к изображениям в альбоме Цоллера.

Иоганн Якоб Шёйхцер изучал математику и астрономию в университете Альтдорфа, где его особенно восхитил профессор физики и математики Иоганн Христоф Штурм (1635–1703), который часто отправлял своих студентов на стажировку в обсерваторию Айммарта. В числе этих студентов был и Шёйхцер, который в мае 1694 года посещал обсерваторию. В мае следующего года он на месяц снял комнату у Айммарта, чтобы углубить свои знания в математике и астрономии, работая в обсерватории. Вероятно, тогда, в 1694 или 1695 году, он и познакомился с Марией Кларой, видимо, произведя на нее неизгладимое впечатление [9, с. 12]. Чем Шёйхцер мог поразить Марию Клару? Надо полагать, широтой своего кругозора. К тому времени он уже был доктором медицины, защитив диссертацию в Утрехте в конце января 1694 года. Помимо астрономии, математики и медицины его привлекало множество других наук. Позднее Шёйхцер стал известен своими исследованиями в Альпах и автором обширного труда Physica Sacra (Священная физика). Неудивительно, что знакомство с таким неординарным человеком повлияло на юную Марию Клару. Из ее

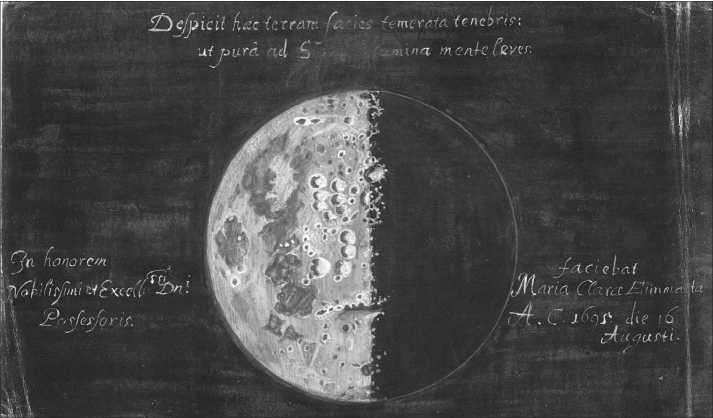

Рис. 1. Рисунок Луны Марии Клары Айммарт в альбоме друзей Иоганна Якоба Шёйхцера. Источник:

Рис. 2. Маргарита Антиохийская.

Рисунок Марии Клары Айммарт в альбоме друзей Ганса Вильперта Цоллера. Источник: https://www.

небольшого наследия сохранились пять писем Шёйхцеру и рисунок в его альбоме друзей. В этом альбоме Мария Клара изобразила пастелью на синем фоне телескопический вид Луны. Слева она написала посвящение на латинском языке: «In honorem Nobillissimi Dn-i Professori» (В честь славнейшего и превосходнейшего господина профессора). Справа указана дата создания рисунка, которой мы еще коснемся в этой статье.

Традиционно в альбомах дружбы наверху помещался так называемый жизненный девиз человека, который пишет пожелания в альбоме. Обычно это были цитаты из Библии, сочинений древних авторов, знаменитых ученых и философов. Мария Клара тоже поместила наверху своего рисунка жизненный девиз. При этом она не использует какие-либо готовые цитаты, а формулирует свой девиз сама.

К сожалению, девиз был поврежден. Тем не менее реконструкция девиза весьма важна для понимания жизненной позиции Марии Клары. В испорченном виде девиз выглядит так:

Despicit haec terram facies temerata tenebris:

ut pura ad S.… umina mente leves.

Во второй строке девиза одно слово практически полностью исчезло, а следующее пострадало частично. У этого слова почти целиком стерлась первая буква. Но ее можно восстановить и прочитать слово как [l]umina (светила). От предыдущего испорченного слова сохранилась прописная буква «S», а следом почти полностью исчезнувшая, но все же читаемая строчная буква «u». Далее разобрать утраченные буквы еще сложнее, но следом за «u» можно различить едва-едва заметные остатки буквы «p». Это означает, что первый слог читается как «Sup…». Из контекста самого девиза ясно, что это слово может выглядеть в номинативе как Sup(erus, a, um), Sup(remus, a, um), Sup(ra), Sup(era), Sup(eri), Sup(erius). Все эти слова сходны по смыслам и выражают идею верха, неба. Наиболее вероятно, что в тексте Мария Клара использовала слово Superum в множественном числе, согласующееся в винительном падеже с lumen, то есть Supera lumina (высшие или небесные светила). Это утверждение также опирается на оценку размеров промежутков между словами. Реконструированный текст девиза выглядит следующим образом:

Despicit haec terram facies temerata tenebris:

ut pura ad S[upera l]umina mente leves.

(Этот лик, покрытый темными пятнами, взирает свысока на Землю

Для того, чтобы и ты ясной мыслью возносился к небесным светилам).

Более того, Мария Клара придала этим строкам форму элегического дистиха, в котором первая строчка слагается гекзаметром, а вторая – пентаметром.

Элегический дистих, как правило, использовался при написании эпиграмм и в сборниках эмблем, издававшихся и переиздававшихся в те времена в огромном количестве. К примеру, в Нюрнберге был очень популярен сборник эмблем в четырех томах Иоахима Камерария Младшего (1534–1598), в котором все эмблемы сопровождались элегическим дистихом.

В письме Шёйхцеру от 20 ноября 1697 года Мария Клара поместила небольшое стихотворение в честь его бракосочетания с Барбарой Фогель (1670–1738). Стихотворение весьма не совершенно, и сама Мария Клара это понимает. «Я не принадлежу к числу поэтов и никогда не занималась сочинением рифм», – писала она [5].

Поэзией Мария Клара действительно не занималась, но ее стремление к ритмической организации текста ясно видна в альбоме Шёйхцера. При прочтении или декламации элегический стих Марии Клары выглядит следующим образом:

D e spicit h a ec terr a m I faci e s tem e ra ( ta) ten e bris:

u t pur(a) a d Super a I l u mina m e nte lev e s.

Мария Клара великолепно знала латинский язык и, соответственно, правила латинского стихосложения. При этом она отступает от классических жестких требований элегического дистиха при оформлении ритмики.

Обращает на себя внимание следующий момент: слово terram начинается со строчной буквы, а слово Supera с прописной. И, вероятно, это не случайно. Мария Клара, являясь человеком верующим и представителем своего времени, вкладывает в это скрытый смысл. Земля (terra) находится внизу, на нее взирает Луна. Все бренное, тлен, эфемерное – terra. И Мария Клара призывает обращать свои чистые помыслы к небесным светилам (Supera lumina). Слово Supera она пишет с прописной буквы. Superum – это мир горний, высший, божественный.

Ю. Н. Звездина отмечает, что для людей эпохи барокко было весьма характерным понимание предметов и явлений во всех особенностях их природных свойств. Как результат, в сознании человека происходили ментальные метаморфозы, приводящие к появлению ряда смысловых слоев и подтекстов, образующих незримые взаимосвязи между предметами и явлениями. При этом «обстоятельное научное исследование объекта вовсе не приводило к разрыву этих метафорических связей – наоборот, оно могло давать новый импульс к символическому истолкованию» [3, с. 12].

В связи с этим уместно упомянуть и об одном раннем рисунке Марии Клары, описанном Доппельмайером, на котором она изобразила «лунный серп, размером с большой талер, на несколько большем по размеру синем фоне в форме овала» [8, с. 260]. На белой рамке Мария Клара «золотыми буквами весьма остроумно добавила слова Макро-бия: A Luna deorsum natura incipit caducorum (Ниже Луны начинается область бренного). Затем она украсила остальное белое пространство овальным венком, составленным из самых красивых цветов» [Ibid.]. По словам Доппельмайера, это был один из самых первых рисунков Луны (вероятно, 1693 года) и из этого описания становится ясно, что Мария Клара выполнила его в эмблематическом ключе. Приводя цитату из «Комментариев на “Сон Сципиона”» Макробия [12, с. 517], она противопоставляет вечность в виде лунного серпа и бренность как цветочную гирлянду. Но в то же время в композиции можно усмотреть и христианские смыслы. Луна – символ Девы Марии, а образ Богородицы часто изображали заключенным в цветочную гирлянду. Этот рисунок Марии Клары, к сожалению, до нас не дошел и известен только по скупому описанию Доппельмайера. Но мы вправе предположить, что цветы в гирлянде носили символические смыслы, ведь эмблематическое мышление было весьма характерно для людей той эпохи. Смыслами, вероятно, была наделена и сама гирлянда. Для нашего исследования особенно важно, что в XVII веке большая часть живописных произведений с изображением гирлянд представляли космологическую символику. При этом, «гирлянды часто имели форму круга или эллипса, образуя замкнутую фигуру, которая сама по себе может символизировать круговращение, непрерывную смену и взаимосвязь каких-либо элементов или понятий. Это могло быть изображение не только четырех сезонов, но и четырех пер-востихий» [3, с. 49–50]. Одним из символов Богородицы, чье имя было именем и Марии Клары, была Луна. В живописи XVII века есть немало примеров наличия этого символа в сюжетах, связанных с Богородицей. Примечательно, что в 1613 году художник, друг и учитель Галилео Галилея Лодовико Карди (1559–1613), расписывая купол собора Санта Мария Маджоре в Риме, изобразил Деву Марию, стоящую на такой Луне, какой она была видна только в телескоп [14]. Знала ли об этом факте Мария Клара?

Тем не менее мы допускаем мысль о том, что на раннем рисунке, изображающем лунный серп в гирлянде цветов, содержится не только физический смысл, но и указание на божественную небесную природу, подкрепленное цитатой из сочинения Макробия.

Возвращаясь к иллюстрации в альбоме Шёйхцера, рассмотрим завершение композиции, то есть на указание даты его изготовления: «faciebat Maria Clara Eimmarta A. C. 1695. die 16 Augusti» (сделала Мария Клара Айм-март 16 августа 1695 г. от Рождества Христова). Примечательно, что здесь Мария Клара употребила имперфект глагола facio (faciebat). Сам факт употребления имперфекта в подписях произведений искусства не является неким новшеством. Многие художники подписывали свои произведения в этой форме глагола (например, Дюрер). Но в рисунке Марии Клары этот имперфект, возможно, следует рассмотреть в контексте времени и обстоятельств его создания.

Наблюдения Луны занимали особое, можно сказать, ключевое место в научных исследованиях Марии Клары. Доппельмайер писал, что с 1693 по 1698 год она, «используя хороший телескоп, сделала около трех с половиной сотен зарисовок фаз Луны, изобразив их живо и естественно на листах бумаги, выкрашенных синей краской, тем самым заложив основу для развития селенографии» [8, с. 260].

Следует сказать, что Доппельмайер дает не совсем точные данные. Мария Клара Ай-ммарт действительно выполнила большое количество зарисовок лунных фаз, но далеко не все они выполнены в цвете. В 2009 году доктор Ханс Гааб, работая с архивом Айммарта в Санкт-Петербурге, насчитал 235 зарисовок Марии Клары, выполненных на плотной серой бумаге черной и белой пастелью [10, с. 15].

Цветные же изображения Луны, выполненные Марией Кларой Айммарт, хранятся в музее обсерватории университета Болоньи. Обстоятельства их появления здесь были прояснены исследованиями Андраша Деака. 24 сентября 1701 года Георг Христоф Айм-март писал графу Луиджи Фернандо Марси-льи (1658–1730), бывшему родом из Болоньи, что его дочь «в знак своей благодарности также прислала другие рисунки планетных фаз и я прошу вас любезно принять эту небольшую работу». Поэтому картины, вероятно, были отправлены в родной город Марсильи в 1701 году [7, с. 175].

Эти работы демонстрируют стиль, выработанный Марией Кларой – синий фон, на который пастелью наносится изображение цвета слоновой кости. Примечательно, что одни рисунки Мария Клара подписывает, используя глагол facio (fec, faciebat, fecit), а на других – pingo (pinxit, depinxit). При рассмотрении этих работ становится ясно, что глагол facio Мария Клара относит к тем работам, которые являются копиями или выполнены по мотивам произведений других художников. Например: M. C. Eimmarta fecit (сделала Мария Клара Айммарт). А глагол pingo маркирует самостоятельные, авторские работы. К примеру: pinxit ad Archetypum M. C. Eimmarta (нарисовала в качестве образца Мария Клара Айммарт). Однако в альбоме Шёйхцера Мария Клара на своем авторском рисунке пишет слово faciebat (прошедшее несовершенное время). Означает ли это, что для нее употребление этих глаголов было просто синонимично, или Мария Клара подчеркивает в данном случае не художественный, а технический характер своей иллюстрации?

По нашему мнению, появление рисунка связано с тем, что в этот период (1695 год) Мария Клара вела активные наблюдения и точные технические зарисовки Луны с целью полного картографирования. Конечно, логично в альбоме друзей изобразить эффектную Луну, подобную раннему рисунку, упомянутому Доппельмайером. В посвящении, несомненно, целесообразно показать Луну в сияющем ореоле, венце, облаках и увенчать поэтическим девизом. Но Мария Клара приводит сухое изображение Луны в телескопическом варианте, то есть в перевернутом виде. Иными словами, это рабочая зарисовка. Следовательно, допустимо предположение, что этот рисунок в альбоме Шёйхцера, возможно, повторяет один из рабочих черно-белых набросков Луны, переведенный в цвет вариант. Использование же имперфекта указывает именно на техническую направленность рисунка. Вполне вероятно, что Мария Клара употребила имперфект намеренно, сообщая или намекая, что ее работа над лунной серией началась и еще продолжается.

Второй рисунок Марии Клары Айммарт находится в альбоме дружбы Ганса Вильпер-та Цоллера, содержащем более пятидесяти рисунков североевропейских художников 1500–1700-х годов.

Рисунки Георга Христофа и Марии Клары в этом альбоме следует рассматривать как диптих, выражающий некую общую идею: идентичны жесты героев рисунков и наличие звездных глобусов. Исследовательница из США Дайан Луиза Вудин в своей диссертации предполагает, что «и отец, и дочь придают большое значение жесту руки, желаю- щей прикоснуться ко Вселенной и, соответственно, к их собственному художественному творчеству. Эти связанные сцены, очевидно, отсылают к произведениям создателей глобусов, и я подозреваю, что рисунки прославляли глобус или, что более вероятно, пару земных и небесных глобусов, – которые Цол-лер получил и/или заказал» [17, p. 36]. При этом Дайан Луиза Вудин ошибочно полагает, что на рисунке Георга Христофа представлен глобус Земли, а Мария Клара демонстрирует глобус звездный. В действительности, согласно нашим изысканиям, отец и дочь изобразили один и тот же звездный глобус, который был изготовлен в мастерской Виллема Блау (1571–1638) в 1603 году.

Оба рисунка появились в альбоме Цолле-ра одновременно, так как на них указана одна и та же дата. Точнее, на рисунке Георга Хри-стофа указан день, месяц и год (01. 09. 1693 г.), а Мария Клара обозначила только год и свой возраст. Георг Христоф изобразил человека на облаке, плывущем над сценой бушующей битвы, горящим городом. Собственно, самой битвы не видно. Айммарт изображает горящий город и наступающую кавалерию. Видны знамена и пики в руках всадников. Возможно, это намек на события так называемой «девятилетней войны», бушевавшей в это время (с 1688 по 1697 год).

В левом верхнем углу художник размещает свой личный девиз на латинском языке: «Altior is existit Mundo, qui non curat in cujus manu sit Mundus» (Величайшим в Мире является тот, кого не интересует в чьей руке находится этот Мир). Эти слова Айммарт позаимствовал из латинской версии «Альмагеста» Клавдия Птолемея, изданного в 1515 году Герардом Кремонским в Венеции. Во введении «Альмагеста» кратко излагается жизнь Птолемея, за которой следует сборник из тридцати трех апофтегм, приписываемых ему. Фраза, заимствованная Айммартом для девиза, находится под № 23.

Девиз Георга Христофа Айммарта можно рассматривать как своеобразный визуальный каламбур, который обыгрывает атлетическую фигуру человека на облаке. Он левой рукой указывает зрителю на звездный глобус, а правой – на небо. Эта иконографическая схема жестов рук (одной – жест, указывающий вверх, другой – вниз) была издавна распространена в изобразительном искусстве, что символизировало неразрывную связь неба и земли, показывая, что все творится по божественной, небесной воле.

У этого рисунка есть предшественник в альбоме друзей упомянутого богослова и поэта Андреаса Арнольда. Рисунок датирован 6 марта 1679 года. Девиз Айммарта тот же, что и в альбоме Цоллера, то есть из «Альмагеста», но идея иная. Художник изобразил двух атлетично сложенных персонажей. Один находится на облаке, поставил ногу на земной шар и указывает на него пальцем. Второй персонаж лежит на земле на фоне леса.

Мария Клара Айммарт на своем рисунке переосмысливает гравюру нидерландского мастера Корнелиса Блумарта (1603–1692) «Святая Маргарита Антиохийская», которая, в свою очередь, была выполнена по картине итальянского маньериста Аннибале Карраччи (1560–1609). На рисунке Марии Клары Святая Маргарита правую руку подняла вверх, а в левой держит книгу на коленях, указывая пальцем на звездный глобус.

Цоллер, как знаток искусства, несомненно, знал первоисточник, на который ссылалась Мария Клара, и понимал, что рисунок выражает личную точку зрения молодой художницы. Она не подразумевает историю мученичества Святой Маргариты, а воспевает триумф науки. Согласно житию, когда святая Маргарита отказалась выйти замуж, она была подвергнута жестоким пыткам и заключена в тюрьму, где сразила дракона. На гравюре Блумарта святая Маргарита опирается на постамент с литургической анафорой «Sursum corda» (лат. «Вознесем сердца». Букв.: «Сердца вверх»), и, неся пальмовую ветвь, символ мученичества, она указывает на небо, наступив на поверженного дракона.

Мария Клара на своем рисунке удаляет дракона и пальмовую ветвь, отходя от тра- диционной иконографии святой Маргариты, изображая только женскую фигуру с книгой и глобусом, превращая ее в музу Уранию, символ познания, а не мученичества. Заметим также, что Мария Клара, как человек своего времени и обладающий эмблематическим мышлением, дракона не совсем убирает из композиции, а переносит его на глобус в виде созвездия Кит, которое всегда изображалось и понималось именно как чудовище.

Весьма вероятно, что одним из источников переосмысления образа Маргариты Антиохийской была и гравюра фламандского художника Франса Флориса (1519–1570). На гравюре изображена крылатая муза астрономии, держащая в руке небесный глобус. Правую ногу муза поставила на камень. Эту же деталь мы видим и на рисунке Марии Клары. Голову дракона художница заменяет камнем под правой ногой героини рисунка. И этот камень можно воспринимать как метафору ступени в небо (вариант лестницы восхождения знаний и Веры), что усиливает и подчеркивает призыв «Sursum corda».

Конечно, невозможно сказать, кому принадлежит мысль обратиться к образу святой Маргариты – самой Марии Кларе или ее отцу. Как бы то ни было, важно, что оба рисунка несут общий смысл, выраженный, в частности, в положении рук персонажей рисунков. В трактовке Марии Клары, устремленный в небо жест указывает как на важность научного познания Вселенной, так и на вознесение своего сердца к Богу. И, следуя этой логике, литургическая анафора «Sursum corda» приобретает двойной смысл, утверждая, в сочетании с глобусом, что астрономия возвышает сердца.

Эта анафора написана на каменном постаменте-жертвеннике, который тоже привлекает наше пристальное внимание. На гравюре Блумарта (как и на картине Аннибале Карраччи) постамент совершенно гладкий с парой едва заметных сколов на левой грани. У Марии Клары Айммарт, помимо этих сколов, он намеренно отмечен большой широкой трещиной, придающей ощущение ветхости.

В эмблематическом мышлении такие детали, как трещины, традиционно символизировали бренность [3, с. 13]. Поэтому вполне допустимо эту говорящую символическую деталь понимать как указание на нечто уходящее в прошлое. Например, на устаревшие (геоцентрические) представления о Вселенной и наступившую новую эпоху в науке.

При исследовании весьма небогатых сведений о жизни, научной деятельности и творчестве Марии Клары Айммарт возникает вопрос: сохранился ли где-нибудь ее портрет и существовал ли он в реальности?

Действительно, до наших дней дошли портреты людей, входивших в близкий круг ее общения. Известны два портрета Георга Христофа Айммарта, портреты тети художницы Регины Зандрарт, ее двоюродной сестры Сусанны Зандрарт. Известны портреты Иоганна Якоба Шёйхцера, Ганса Вильперта Цоллера. Есть портрет ее деда Георга Хри-стофа Айммарта Старшего (1603–1658), портрет ее мужа Генриха Мюллера. Известны портреты многих женщин-ученых той поры. Но нет портрета Марии Клары. А ведь она была достаточно известным человеком. Ее образованность отмечалась разными людьми. К примеру, Иоганн Леонард Рост (1688–1727), помощник ее отца в обсерватории, в письме от 25 сентября 1705 года, назвал Марию Клару «весьма образованной девушкой» [9, c. 12].

Возможно, есть определенные намеки на присутствие Марии Клары Айммарт в двух гравюрах. Речь идет именно о намеках, но не о собственно портретах. Первая из гравюр содержится в книге протестантского богослова и писателя Франца Филиппа Флорина (1649–1699). В 1702 году в Нюрнберге посмертно был издан его большой труд «Allgemeiner Klug- und Rechts-verständiger Haus-Vatter» (Разумный и благочестивый хозяин дома…), в котором, в частности, была глава о необходимости обладания познаниями в области астрономии для образцового отца семейства [15, c. 127]. Этот текст сопровождается иллюстрацией, которая могла быть вдохновлена обсерваторией Айммарта. Антураж представ- ляет собой несколько упрощенный вид нюрнбергской обсерватории. Среди наблюдателей присутствует девушка с глобусом и циркулем (намек на музу Уранию?). Можно предположить, что перед нами портрет Марии Клары. Однако все исследователи единодушно отвергают такую возможность. Книга Флорина была столь популярна, что уже в 1705 году она была переиздана. Оба издания вышли в свет при жизни Марии Клары, и весьма вероятно, что она знала о ней и видела изображение с обсерваторией на соответствующей иллюстрации. Если это так, то, конечно, хотелось бы понять, какие мысли и чувства посетили ее тогда. Увы, мы этого никогда не узнаем.

Другим указанием на присутствие Марии Клары, возможно, свидетельствует гравюра Иоганна Адама Дельзенбаха (1687–1765), выполненная в 1716 году, то есть уже после смерти Марии Клары и ее отца. Мастер изобразил площадку обсерватории Айммарта, где люди проводят астрономические наблюдения. В числе наблюдателей находятся две женщины. Одна изображена в правом нижнем углу в плаще и с веером в руке. Вторая – в центре композиции беседует с двумя священниками. По виду она скорее девушка, а не взрослая дама. Вполне допустимо, что в этой маленькой фигурке Дельзенбах подразумевал Марию Клару Айммарт, поместив ее в центре композиции.

И все же есть ли надежда, что когда-нибудь будет обнаружен ее настоящий портрет? Мы считаем, что в альбоме дружбы Ганса Вильперта Цоллера Мария Клара изобразила себя. Каковы аргументы в пользу этой гипотезы?

Дайан Луиза Вудин была, что называется, «в одном шаге» от ответа на этот вопрос. Впрочем, цели и задачи ее исследования не предполагали поиска собственно портрета Марии Клары, но исследовательница, на наш взгляд, совершенно верно предположила, что на женскую фигуру Мария Клара перенесла свою идентичность [17, с. 39].

На первый взгляд, художница лишь копирует образ святой Маргариты. Но этот вывод напрашивается только при беглом сравнении рисунка Марии Клары и гравюры Блумарта. Действительно, лица героинь этих произведений похожи. Однако при внимательном рассмотрении становится очевидным их различие. Конечно, это можно объяснить тем, что Мария Клара, при стремлении передать максимально точную идентичность образов, допускает некоторую неточность. Но есть интересные детали, которые позволяют нам сделать научное допущение, что перед нами на рисунке не простой перенос собственной идентичности в образе св. Маргариты/Ура-нии, а автопортрет Марии Клары Айммарт в полном смысле.

К жанру автопортрета художники стали обращаться уже в эпоху Возрождения. От некоторых живописцев до наших дней дошли десятки автопортретов. К примеру, более сотни автопортретов в живописи и графике выполнил Рембрандт, около двенадцати автопортретов остались от Альбрехта Дюрера. О некоторых из них, несомненно, знала Мария Клара Айммарт. Примерно столько же автопортретов создал Питер Пауль Рубенс.

Более того, свои автопортреты мастера включали в сюжеты своих картин, изображая себя в виде мифологических героев или библейских персонажей. В качестве примера можно упомянуть, что Дюрер написал себя в виде одного из волхвов на своей картине «Поклонение волхвов». Рембрандта можно, например, увидеть в «Воздвижении креста». Артемизия Джентилески на своих полотнах является зрителю в образах Юдифи, святых Екатерины Александрийской и Марии Магдалины. Н. А. Дмитриева справедливо отмечала, что молчаливыми и ненавязчивыми проводниками на пути от созерцания к размышлению становятся автопортретные персонажи [2, с. 18]. Поэтому нет ничего удивительного, что Мария Клара Айммарт могла предстать в переосмысленном образе святой Маргариты Антиохийской.

На рисунке Марии Клары обращает на себя внимание подпись на постаменте, чуть ниже анафоры Sursum corda, с указанием возраста художницы. С какой целью Мария Клара акцентирует внимание зрителя на этой детали?

Для рассуждения над этим вопросом следует пристальнее присмотреться к автопортрету земляка Марии Клары Альбрехта Дюрера, написанному в 1500 году. Художник намеренно изобразил себя в манере, напоминающей изображения Христа. Френсис Рассел полагал, что Дюрер, вероятно, верил, что любого христианина можно изобразить как подражающего Христу [16, с. 89]. Важно также, что портрет, вероятно, был подарен или продан Дюрером городскому совету Нюрнберга. Видимо, он постоянно выставлялся на всеобщее обозрение в Нюрнберге незадолго до смерти Дюрера в 1528 году и до 1805 года, когда был продан в Баварскую королевскую коллекцию [4, с. 41, 78]. Едва ли мы можем сомневаться, что Мария Клара неоднократно видела автопортрет Дюрера и латинскую надпись на нем: Albertus Durerus Noricus ipsum me propriis sic effingebam coloribus aetatis anno XXVIII (Я, Альбрехт Дюрер из Нюрнберга, так изобразил себя прочными красками в возрасте 28 лет). Эту надпись выполнил секретарь Дюрера, крупнейший ученый и поэт Конрад Цельтис (1459–1508) [11, с. 3]. Дюрер был слабо знаком с латинским языком, так как рано бросил занятия в школе и часто прибегал к помощи высокообразованных людей [1, с, 174].

Мария Клара подписывает свой рисунок в том же ключе, что и Дюрер: Maria Clara Eimmarta fec. aetatis suae anno 17. Anno Christi 1693 (Мария Клара Айммарт выполнила в собственном возрасте 17 лет в 1693 г. от Рождества Христова). Смысл ее текста в чем-то схож с текстом на портрете Дюрера. Но она не говорит, что изобразила себя, а только указывает на то, что этот рисунок лишь сделан (fecit) ею. Как мы отметили выше, Мария Клара, используя глагол в facio в перфекте, указывает на переосмысление работы другого художника, а не полностью свое произведение. Указание же собственного возраста не является чем-то исключительным для художников той поры. Это была достаточно распространенная практика в художественной среде. И хотя до нас дошло очень мало рисунков Марии Клары, можно смело утверждать, что на них, по крайней мере на некоторых, она указывала свой возраст. Примером может служить рисунок весталки, хранящийся в Германском национальном музее в Нюрнберге. На нем Мария Клара указала, что ей 15 лет. Однако в рисунке из альбома Цоллера указание собственного возраста обращает на себя особое внимание. Вспомним, что два рисунка отца и дочери Ай-ммарт нельзя рассматривать в отрыве одного от другого и что оба выражают общую идею или преследуют одну цель. Как мы указали выше, Дайан Вудин полагает, что этой целью, вероятно, была реклама звездного глобуса. При этом на рисунках Георг Христоф не указывает своего возраста, а Мария Клара указывает его преднамеренно. Одна очень важная, на наш взгляд, деталь содержится в рисунке Георга Христофа. Речь идет о персонаже рисунка, мужчине, восседающем на облаке. Обращает на себя внимание его лицо. А именно,

«орлиный» нос. На сохранившихся поздних портретах Цоллер представлен уже как пожилой человек. Характерная черта в лице Цолле-ра – изогнутый нос. А ведь именно такой нос и на рисунке Айммарта. Таким образом, допустимо смелое предположение, что Георг Хри-стоф Айммарт в образе человека на облаке изобразил не просто аллегорическую фигуру, а молодого Ганса Вильперта Цоллера, которому на момент создания рисунка было двадцать лет. Если наша гипотеза верна, то можно предположить, что и на рисунке Марии Клары изображена сама художница, то есть это ее автопортрет. На эту мысль также наводит некоторое сходство черт лица на рисунке Марии Клары и на сохранившемся портрете ее отца в молодом возрасте.

Конечно, для проверки этой гипотезы требуется проведение более глубокого исследования. Возможно, ответы на подобные вопросы поможет дать изучение переписки Цоллера и Георга Христофа Айммарта, хранящейся в Российской национальной библиотеке вСанкт-Петербурге.