ДВИГАТЕЛЬНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ СТРЕССОГЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ

Автор: Л.Н. Волошина, Е.В. Гавришова, Т.В. Панова, О.В. Фирсова

Журнал: Физическая культура, спорт - наука и практика @fizicheskaya-kultura-sport

Рубрика: Физическая культура и профессиональная физическая подготовка

Статья в выпуске: 3, 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. В условиях стресогенной социальной среды приграничных с Украиной регионов под угрозой оказывается психо- эмоциональное благополучие де- тей дошкольного возраста. Это приводит к росту тревожности, депрессивным состояниям и от- рицательно сказывается на со- стоянии здоровья. Мы полагаем, что доминирующим способом пре- одоления обозначенных проблем на этой возрастной ступени являет- ся стимулирование двигательно- игровой деятельности дошкольников, консолидация усилий педагогов, семьи и самого ребёнка в этом на- правлении. Цель исследования. Выявление влияния двигатель- но-игровой деятельности в условиях ограниченного пространства на снижение тревожности дошкольни- ков в стресогенной социальной среде. Методы исследования. Теоретические: анализ, синтез, обобщение материалов научных исследова- ний; эмпирические: педагогическое наблюдение, анке- тирование, шагометрия; методы математической статистики. В исследовании участвовали 99 старших дошкольников 5-7 лет, посещающих МБДОУ детский сад «Центр развития ребёнка» №57, г. Белгород, 99 ро- дителей. Результаты исследования. Установлена взаимосвязь показа- телей объема двигательной ак- тивности и уровня тревожности у дошкольников. Доказано, что использование возможностей со- трудничества ДОУ и родителей для снижения тревожности детей средствами двигательно-игровой деятельности в ограниченном пространстве является значимым фактором устранения признаков тревожности и снижению ее уров- ня на 10%. Заключение. Естественным, доступным и эффективным способом снижения тре- вожности дошкольников является двигательно-игро- вая деятельность Целенаправленное взаимодействие педагогов, родителей, детей по стимулированию дви- гательной активности в ограниченном простран- стве способствовало снижению уровня тревожности детей.

Двигательно-игровая деятельность, тревожность, двигательная активность, дошкольники, стрессогенная среда

Короткий адрес: https://sciup.org/142246046

IDR: 142246046 | УДК: 373.31 | DOI: 10.53742/1999-6799/3_2025_18-24

Текст научной статьи ДВИГАТЕЛЬНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ ТРЕВОЖНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ СТРЕССОГЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ

Актуальность. Создание благоприятной и безопасной среды для здорового взросления детей - одна из актуальных проблем, требующая консолидации усилий общества, государства, родителей, педагогов для ее решения. Современные векторы воспитания здорового дошкольника определяются целями, задачами, принципами государственной политики, социальным заказом общества, семьи. В Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года акцентируется внимание на необходимости «формирования навыков и умений в сфере физической культуры и спорта, прежде всего для сохранения здоровья и активного долголетия, обеспечения физического и духовного благополучия» [4, с. 2].

Понятие «благополучие» в психолого-педагогической литературе все чаще используется как основной критерий здоровья. Л.И. Божович, исследуя проблему эмоционального благополучия детей, определяла его как положительную направленность эмоционального самочувствия [1]. Позже, рассматривая этот феномен, А.М. Прихожан характеризует эмоциональное благополучие ребёнка, как внутреннее положительное самоощущение, психологический комфорт, позитивное эмоциональное отношение к миру, к людям, к себе; состояние, при котором ребёнок чувствует себя гармоничным, способным справляться с трудностями. Эмоциональное благополучие автором определяется, как «положительная направленность эмоционального самочувствия личности и возможность эффективно реагировать на любые проявления внешней среды» [3, с. 19].

В настоящее время, с позиции личностно-ориентированного и комплексного подходов, здоровье чаще всего рассматривается как проявление внутренней созидательной активности, целеустремленности, ответственности в различных видах здоровьеориентированной деятельности растущего человека. Безусловно, начиная с дошкольного периода детства, важно способствовать развитию активной, независимой и эмоционально устойчивой личности. Но в сложных, стрессогенных социальных условиях, в силу возрастных особенностей, дошкольники не могут самостоятельно принимать «вызовы жизни» и решать их, не отступая перед трудностями

В последние годы, особенно в приграничных с Украиной областях, создаётся стрессогенная ситуация, т.е. обстоятельства, которые вызывают и у детей, и у взрослых стресс, состояние физического и эмоционального перенапряжения, состояние тревожности. Это находит подтверждение в современных исследованиях ученых

Захаровой Н.М., Цветковой М.Г. По их данным у 62,3% из 268 обследованных детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в зоне антитеррористической операции, определялись астено-невротические расстройства с преобладанием эмоциональной лабильности, напряжения, а также повышенной умственной и физической утомляемости [5].

Недостаточная стрессоустойчивость ребенка дошкольного возраста, длительное психоэмоциональное напряжение приводят к росту тревожности, депрессивным состояниям, что отрицательно сказывается на эмоциональном благополучии.

Тревожность всегда связана со страхом, переживанием отрицательных эмоций, повышенным беспокойством, неуверенностью, что свидетельствует об эмоциональном неблагополучии и приводит к снижению иммунитета, адаптационным перестройкам функциональных систем, неблагоприятным для здоровья ребёнка.

К традиционным природным стимулам страха, а вследствие этого, появления состояния тревожности относятся: страх высоты, боли, темноты, незнакомых предметов, чужих людей, животных, сказочных персонажей. В наших условиях добавились реальные, объективно угрожающие жизни и здоровью детей (и взрослых тоже) опасности: ракетные обстрелы, атаки БПЛА, взрывы, разрушения. Тревожность в данных стрессогенных условиях возникает как следствие неспособности владеть ситуацией, контролировать её, невозможности решить возникшие проблемы своими силами. Кроме этого дети пугаются возможного физического дискомфорта или вреда здоровью, угрозы физической боли. В таких обстоятельствах невозможно и даже вредно убеждать детей: «Не бойся! Это не страшно!». Здесь нужна системная консолидированная деятельность всех участников образовательных отношений, чтобы достичь осознанного поведения детей в опасных условиях социальной среды.

В этом ключе, в практике психолого-педагогической поддержки эмоционального благополучия детей, на наш взгляд, не до конца реализованными остаются возможности двигательно-игровой деятельности в ограниченном пространстве. Именно эта ситуация возникла в связи с ограничением прогулок в дошкольных учреждениях приграничных регионов. По нашим данным в этот период естественная биологическая потребность ребенка в двигательной активности удовлетворяется лишь на 50-65%.

Мы полагаем, что, именно двигательно-игровая деятельность создает предпосылки для успешного формирования личности, устойчивой к стрессогенным факторам. Это свидетельствует о востребованности новых подходов и технологий в достижении эмоционального благополучия ребенка

Целью исследования стало выявление влияния двигательно-игровой деятельности в условиях ограниченного пространства на снижение уровня тревожности дошкольников в стресогенной социальной среде.

Методы исследования: теоретические: анализ, синтез, обобщение материалов научных исследований; эмпирические: уровень тревожности старших дошкольников выявлялся по опроснику Г.П. Лаврентьевой и Т.М. Титаренко [2]; диагностика двигательной активности детей оценивалась по объему локомоций в сутки; для обработки статистических данных применялись методы математической статистики: U-критерий Манна-Уитни, коэффициент ранговой корреляции (rs) Спирмена. В исследовании участвовали 99 старших дошкольников 5-7 лет, посещающих МБДОУ детский сад «Центр развития ребёнка» №57, г. Белгорода, их родители.

Результаты исследования. Отправной точкой исследования стало изучение и анализ уровня тревожности и двигательной активности детей старшего дошкольного возраста в режиме дошкольного учреждения и семьи.

Родители, педагоги понимают сложность ситуации и готовы приложить необходимые усилия, чтобы помочь детям снять напряжение или хотя бы снизить его, помочь освоить модели поведения в проблемных ситуациях, восстановить эмоциональное благополучие. Обобщение и анализ результатов опроса родителей и наблюдений педагогов приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Уровень тревожности старших дошкольников на констатирующем этапе исследования

|

Уровень |

Количество респондентов |

В процентах |

Средний балл |

|

ВЫСОКИЙ |

33 |

33 |

17,5 |

|

средний |

45 |

45 |

10,4 |

|

низкий |

21 |

22 |

4,2 |

Высокий уровень тревожности наблюдается у 33% детей. Любое задание вызывает у них излишнее беспокойство, они не могут долго заниматься одним делом не уставая, очень скованны, часто говорят о напряжённых ситуациях, беспокойно спят, жалуются на страшные сны. У некоторых детей данной подгруппы проявляется повышенная аффективная возбудимость - состояние гнева по незначительным поводам, после аффективной разрядки такой ребёнок может плакать, испытывать чувство вины.

Средний уровень тревожности проявляется у 45% воспитанников. Эти дети часто беспокойны, пугливы, не могут сдержать слёзы, смущаются в новой обстановке, им трудно сосредоточиться, у них часто меняется настроение.

У 22% детей отмечается низкий уровень тревожности. Как правило, они спокойны, сосредоточены, проявляют позитивное отношение к сверстникам, взрослым, уверены в своих силах, не боятся браться за новое дело, знают, как поступать в опасных ситуациях (выполняют указания взрослых точно и быстро в рамках возрастных возможностей).

В современных научных исследованиях было выявлено, что чем ниже активность детей на уроках физкультуры, тем чаще встречается высокая тревожность. Наша практика показала, что такая же взаимосвязь двигательной активности и уровня тревожности прослеживается и у дошкольников (таблица 2).

Таблица 2 - Показатели объёма двигательной активности старших дошкольников с разным уровнем тревожности

|

Тревожность |

||

|

Уровень |

Количество респондентов |

Количество в процентах |

|

ВЫСОКИЙ |

33 |

33 |

|

средний |

45 |

45 |

|

низкий |

21 |

22 |

|

Двигательная активность |

||

|

НИЗКИЙ |

33 |

4998±329 |

|

средний |

45 |

6097±461 |

|

низкий |

21 |

6890±983 |

Обработка полученных данных позволила определить, что для детей с высоким уровнем тревожности в среднем двигательная активность составляла 5,0 тысяч локомоций в сутки. Это 50% от возрастной суточной нормы. Мы ориентировались на исследования А. Щербака, по данным которого 10,7 тыс. локомоций - средний показатель двигательной активности для старших дошкольников 5-7 лет [6]. Дети со средним уровнем тревожности показали несколько выше результат -6,1 тысяч локомоций, что составляет 57% возрастной суточной нормы. Воспитанники с низким уровнем тревожности превосходят по показателям объема активной двигательной деятельности результаты детей с высоким и средним уровнем тревожности. Их результат - 6,9 тысяч локомоций - это 64,4%возрастной суточной нормы.

Анализ полученных данных об уровне тревожности и двигательной активности старших дошкольников и расчёт коэффициента ранговой корреляции (rs) Спирмена показывает, что результат rs= 1; критическое значение для N=99: р 0.05-0.21; р 0.01-0.27. Корреляция между уровнем тревожности и двигательной активностью старших дошкольников статистически значима. Мы видим обратную зависимость: чем ниже двигательная активность, тем выше уровень тревожности у дошкольников. Однако, корреляционная связь — это не закон, а лишь вероятностная закономерность. Безусловно, кроме низкой двигательной активности на уровень тревожности влияет множество факторов: стресс, перегрузка, психотравмирующие события, негативный опыт, недостаток уверенности, семейные установки, врождённая чувствительность и др. Но на данном этапе решалась одна из задач исследования - использование возможностей сотрудничества ДОО и родителей для снижения тревожности детей средствами двигательноигровой деятельности в ограниченном пространстве.

Актуальность именно этого направления совместной деятельности всех участников образовательных отношений обусловлена заметным снижением показателей двигательной активности воспитанников, что отмечалось уже выше. Резерв повышения двигательной активности для разных категорий детей составляет от 35 до 50%. Восполнить недостающее время для подвижных игр и других активных физических упражнений можно только создавая возможности стимулирования двигательно-игровой деятельности в ограниченном пространстве и на индивидуальных прогулках с родителями в безопасных зонах. Задача состояла в том, чтобы вместе с семьями найти способ включения детей в двигательно-игровую деятельность в сложившейся ситуации.В работе с родителями использовали проверенные опытом формы, наполняя их актуальным содержанием, ведь наша задача состояла в том, чтобы минимальными средствами достичь максимального результата, а он влияет на качество жизни и здоровья детей.

Привлечение родителей к оценке уровня тревожности и двигательной активности своего ребёнка заметно повысило их интерес к информационным формам взаимодействия с педагогами и специалистами, работающими в дошкольной организации. Онлайн и офлайн консультации, беседы, листовки с иллюстративными материалами, которые можно и нужно было изучать с детьми, встречи с работниками МЧС оказались самыми эффективными формами сотрудничества с семьями, т.к. чётко и понятно представляли сущность поведения в стрессогенной ситуации и возможности снижения тревожности дошкольников при помощи использования различных средств физической культуры. Мы старались не перегружать информацию для родителей сложными научными текстами, однако, ссылались на исследователей, доказывавших особую роль семьи и двигательно-игровой деятельности в формировании эмоционального благополучия детей и снижении их тревожности.

Результатом такого взаимодействия стало понимание родителями, что задача взрослых состоит не столько в борьбе со страхами детей перед опасностью, сколько с формированием умения справляться со стрессом, мобилизовать энергию, избежать деструктивных реакций. Это существенно снижает тревожность у детей, учит рациональному поведению, помогает снизить чувствительность к пусковым механизмам, вызывающим тревогу. Информирование родителей включало в себя и убеждение их в том, что наша совместная работа будет эффективной в том случае, если она учитывает индивидуальные особенности ребёнка, связанные с тревогами, ему присущими, конкретизирована под его потребности и интересы в области физической культуры.

На практикумах, под руководством психолога родители освоили прикладные техники двигательноигровой релаксации, дыхательные практики, нейроупражнения, движения под музыку, которые помогают восстановить силы, стабилизировать эмоциональное состояние, снизить уровень тревожности.

Родители на своём опыте убедились, что хорошо снимают мышечное напряжение, тревожность, стресс игровые упражнении на материале русских народных подвижных игр. В качестве примеров использовались игры «Где мы были - мы не скажем, а что видели - покажем!», «Море волнуется», «Ровным кругом» и другие. Выполнение ритмических движений в этих играх (ходьба, бег, общеразвивающие упражнения) создает структуру и порядок, снижает возбуждение

Особенно популярными в стимулировании двигательной активности стали игровые упражнения с воланом, теннисными мячами, городками, адаптированные к использованию в ограниченном пространстве. Эти игры осваивались детьми на физкультурных занятиях. Результаты обучения фиксировались с согласия родителей на видео и фотосъёмках.

Родителям нравится смотреть видеозаписи коллективных подвижных игр в детском саду с участием их детей. Они видят реальное поведение своего ребёнка, его активность, позицию, которую он занимает в коллективе. Особенно интересными становятся подвижные игры, когда объединяются в одной команде дети разных возрастов. В этом случае создаётся ситуация точно такая как в дворовых сообществах, где всегда разновозрастной коллектив, где главные роли выполняют старшие, а младшие, глядя на них и выполняя незначительные роли, очень стараются делать всё, как старшие, чтобы в определённое время занять их место.

Родители считают достоинством воспитания в дошкольном учреждении тот факт, что почти всё время дети так или иначе взаимодействуют друг с другом, при этом значительная часть времени посвящена двигательной деятельности. Мы убеждали родителей, что такие горизонтальные отношения, т.е. отношения между сверстниками в общей игре, в отличие от отношений с педагогом, дают возможность дошкольнику почувствовать себя равноправным, именно в такой ситуации приобретаются социальные навыки коллективной деятельности, обеспечивается чувство благополучия и снижение тревожности. Наши наблюдения позволили сделать и ещё один вывод: взаимодействие между сверстниками сокращает влияние и контроль взрослых, расширяет группы дружеского общения и коллективной подвижной или спортивной игры, ребёнок учится сотрудничать и сам выстраивает систему правил, которые помогают ему чувствовать себя в коллективе комфортно, уверенно без страха быть изолированным.

Приглашали родителей к совместным с детьми играм в спортивном зале или на спортивной площадке, если это было возможно. Многие откликались на

Таблица 3 - Сопоставление показателей объёма двигательной активности детей 5-7 лет с учётом уровня тревожности (констатирующий и контрольный этапа)

|

Дети с высоким уровнем тревожности (п 33) |

Дети со средним уровнем тревожности (п 45) |

Дети с низким уровнем тревожности (п 21) |

||||

|

констатир. |

контрольн. |

констатир. |

контрольн. |

констатир. |

контрольн. |

|

|

Количество локомоций |

5340±237 |

7258±130 |

6090±244 |

8403±369 |

6800±069 |

9487±421 |

|

В % от возрастной, нормы (10700 лок.) |

50% |

68% |

57% |

79% |

64% |

89% |

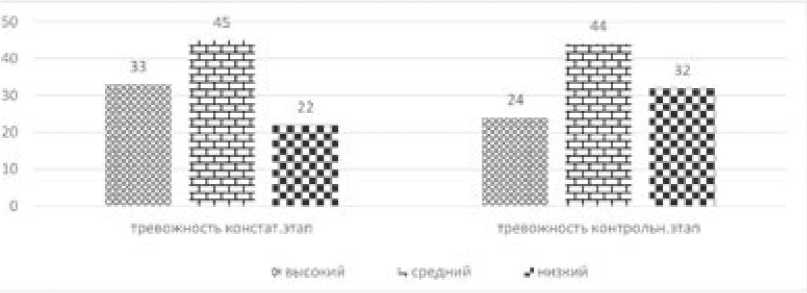

Рисунок 1. Уровни тревожности старших дошкольников (констатирующий и контрольный этап) (количество респондентов в %)

наши предложения и такие совместные детско-взрослые игры вызывали бурю положительных эмоций. Ведь для дошкольника очень важно играть вместе с папой или мамой, получать их одобрение, это - одна из важнейших потребностей, которая помогает росту его самооценки, снижает тревожность, способствует формированию таких важных качеств как сопереживание и взаимопонимание, а значит, увеличиваются шансы ребёнка быть принятым в коллективе и занять в нём нужную ему нишу. Поэтому педагоги и родители широко использовали одобрение социально значимых поступков детей, выражали предвосхищающую уверенность в силах и возможностях ребёнка поступать правильно, не обижая и не унижая никого из сверстников.

В конце учебного года была проведена повторная диагностика уровня тревожности (рисунок 1.) и двигательной активности детей (таблица 3).

В результате совместной деятельности педагогов и родителей количество детей с высоким уровнем тревожности снизилось на 9%, а детей с низким уровнем стало больше на 10%. Это положительная динамика, однако расчёт достоверности по U-критерию Манна-Уитни показывает, что такие результаты находятся в зоне незначимое™.

Результаты сопоставления объёма двигательной активности детей с возрастной нормой на констатирующем и контрольном этапах опытно-экспериментальной работы представлены в таблице 3.

Анализ полученных данных позволяет утверждать, что двигательная активность повысилась у всех воспитанников:

-

- у детей с высоким уровнем тревожности на 18%;

-

- у детей со средним уровнем тревожности на 22%;

-

- у детей с низким уровнем тревожности на 25%.

Для оценки достоверности полученных результатов использовался расчёт по U-критерию Манна-Уитни, который показал, что полученное эмпирическое значение иэмп находится в зоне значимости. Таким образом, установлена взаимообратная связь показателей объема двигательной активности и уровня тревожности у дошкольников. Доказано, что использование возможностей сотрудничества ДОУ и родителей для снижения тревожности детей средствами двигательно-игровой деятельности в ограниченном пространстве является значимым фактором устранения ряда ее признаков и снижению ее уровня на 10%.

Заключение. Естественным, доступным и эффективным способом снижения тревожности дошкольников в условиях стресогенной социальной среды является двигательно-игровая деятельность. Целенаправленное взаимодействие педагогов, родителей, детей по обеспечению объёма двигательной активности в ограниченном пространстве способствовало снижению уровня тревожности детей. Однако, этого недостаточно. В сложной ситуации социальной жизни, когда дети не в силах самостоятельно справиться с тревогой, они нуждаются в благоприятной психоэмоциональной среде, заботливых взрослых, защищающих ребёнка от негативных последствий стрессов.