Дворец генерал-адмирала Ф.Я. Лефорта на левом берегу Яузы

Автор: Дельвиг Владимир Сергеевич

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Museum

Статья в выпуске: 3 (16), 2010 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается вопрос о местонахождении и внешнем облике дворца Ф.Я. Лефорта - генерал-адмирала, сподвижника Петра I - на левом берегу реки Яузы (современный район Лефортово). Предлагается атрибуция гравюры с изображением дворца из фондов ГУК «Музейное объединение Музей Москвы».

Дворец ф.я. лефорта, лефортово, музейное объединение "музей москвы", немецкая слобода, яуза

Короткий адрес: https://sciup.org/14042537

IDR: 14042537 | УДК: 355(47+57)(091)

Текст научной статьи Дворец генерал-адмирала Ф.Я. Лефорта на левом берегу Яузы

Terra Humana

Лефортовский дворцово-парковый ансамбль включает в свой состав комплекс зданий по берегам реки Яузы между Госпитальным и Дворцовым мостами. Возникнув в эпоху Петра I, он развивался и в последующие периоды XVIII в. До нашего времени сохранились два дворца – Лефортовский, построенный в 1698 г., и Екатерининский (1796 г.). Сохранился частично фундамент Слободского дворца (1749–1750), на его месте в настоящее время располагается Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. Но были и другие дворцовые строения, игравшие значительную роль в жизни государства. К ним относится и располагавшийся когда-то на левом берегу Яузы дворец генерал-адмирала Франца Яковлевича Лефорта – ближайшего сподвижника Петра Великого.

Начиная с 1670-х гг. под воздействием контактов со странами Западной Европы появился новый тип царских резиденций. Но с 1680-х и вплоть до конца 1690-х гг. строительство царских резиденций прекратилось по причине отсутствия практической надобности в новых дворцовых строениях в беспокойное время после смерти царя Федора Алексеевича, при регентстве царевны Софьи над двумя несовершеннолетними царями Иваном V и Петром I, а затем во время двоевластия. Новый этап дворцового строительства начался с 1690-х гг. в Немецкой слободе.

Деля царский престол со своим сводным старшим братом Иоанном V, имевшим влиятельный двор, с которым приходилось считаться, Петр I не мог официально строить дворцово-парковый ансамбль в Немецкой слободе – это вызвало бы негативную реакцию в русском обществе, в большинстве своем придерживавшемся традиционных взглядов и отрицательно воспринимавшем европейские веяния. Поэтому монарх задумал строительство дворцового комплекса для своего фаворита, а на самом деле – для себя. Этот замысел возник у Петра I еще при жизни брата-соправителя. В письме от 26 сентября 1692 г. своим родным в Женеву Ф.Я. Лефорт пишет: «Если Богу будет угодно, то я приступлю будущим летом к постройке прекрасного каменного дома, для чего их царские величества жалуют мне все необходимое» [13, с. 104]. Но по вышеизложенным причинам этому плану не суждено было осуществиться. Была построена только большая зала для проведения торжественных мероприятий на правом берегу Яузы.

Появление дворцовых комплексов на рубеже XVII–XVIII вв. знаменует переход от Средневековья к Новому времени. Перенос дворцового центра в Немецкую слободу, рядом с царскими усадьбами Преображенское и Семеновское, не случаен. Именно этот район открыто противостоял старой, боярской Москве, здесь находили свое решение важнейшие вопросы преобразования государства на европейский лад. В них проходили торжественные приемы послов и придворные торжества. Начиная с триумфального празднования второго азовского похода в 1696 г. и до конца XVIII в. маршруты торжественных шествий в честь побед русского оружия, по случаю коронации имперских особ проходили и по главной улице Немецкой слободы. Западноевропейские влияния отразились во внешнем облике и во внутренней жизни этих дворцов, ставших предтечами дворцового строительства в Санкт-Петербурге.

Освоение левого берега Яузы против Немецкой слободы тесно связано с именем Ф.Я. Лефорта, разместившего лагерем в 1692–1695 гг. Первый московский полк солдатского строя на левом берегу реки Синички (Лефортовский ручей) [9; 13, с. 104]. Так возникла Новая солдатская или Лефортовская слобода – по фамилии командира данного полка.

Петр I для своих нужд часто использовал прием строительства домов для своих приближенных, позволяющий вести свободную жизнь вне официальной обстановки Кремля. Князь Б.И. Куракин отмечает: «Многие из ребят молодых, народу простого, пришли в милость к его величеству, а особливо Буженинов, сын одного служки Новодевичьего монастыря… И помянутому Буженинову был дом сделан при съезжей избе Преображенскаго полку, на котором доме его величество стал ночевать, и тем первое разлучение с царицею Евдо-киею началось быть» [5, с. 68–69].

Спорным вопросом для исследователей остается не только местонахождение, но и сам факт существования дворца Ф.Я. Лефорта на левом берегу Яузы, недалеко от Новой солдатской (Лефортовской) слободы. Однако есть документальные источники и один изобразительный, подтверждающие существование деревянного дворца фаворита Петра I на территории современного Лефортовского парка.

Сохранилось письмо Елизаветы Лефорт от 22 июля 1698 г. мужу, пребывавшему в то время в составе Великого посольства в Вене. Она писала о ходе строительства каменного дворца на правом берегу Яузы, а также о возведении деревянного на противоположном берегу: «…Я не думаю, что Вы уже сможете жить в дворце [каменный дворец], поскольку в нем еще будет сыро. На противоположном берегу реки я приказала построить уютное жилье. В нем большой зал из дерева, который будет уместным до того, как в дворце будет сухо, и три комнаты, и та, которая была в солдатском квартале, и которую я также приказала обставить» [8, л. 12–13 об.]. Судя по письму, строительство данного дворца было начато летом 1698 г. и завершено в сентябре того же года к прибытию Великого посольства в Москву.

В материалах австрийского посольства 1698–1699 гг., возглавляемого Игнатием Христофоровичем Гвариентом, есть свидетельства, что дворец служил местом для приема иностранных делегаций и других торжественных мероприятий, как и более известный на противоположном берегу реки Лефортовский каменный дворец (ныне Российский государственный военно-исторический архив). В деле о приезде из Вены в Москву посланника И.Х. Гвари-ента записано: «207-го [1699 г.] сентября в 3 день великий государь царь и великий князь Петр Алексеевич всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержец указал быть перед собою, великим государем, на приезде Леопольдуса цесаря римского посланнику Христофору Игнатию Гва-риенту на дворе генерала и адмирала и наместника новгородского Франца Яковлевича Лефорта в Немецкой слободе без чинов… А назавтрее, сентября в 4 день в воскресенье изволил великий государь кушать генерала ж адмирала Франца Яковлевича Лефорта на другом дворе, что за рекою Яузою» [7, стб. 791–792]».

Проведение в резиденции в дипломатических церемониалов свидетельствует, что ее использовали для репрезентации «славы» и «чести» – основных государственных понятий основных понятий того времени [4; 14, с. 56–84; 17, с. 456–458]. Понятие

«честь государева двора», относившееся к царским резиденциям, было зафиксировано Соборным уложением 1649 г. [10]. Видимо это послужило причиной возникновения сложной пространственной организации крупных дворцово-парковых ансамблей по типу Лефортово и Немецкой слободы. Репрезентация «славы» и «чести» государя и государства воплощались в масштабности, архитектурном оформлении усадебной части ансамбля, в использовании технических новшеств и опыта иностранных специалис-

Общество

Terra Humana

тов в организации дворцового пространства, в том числе рощ, садов и цветников, в выращивании экзотических растений.

Лефортовский деревянный дворец, где часто бывал Петр I, служил воплощением рационального устройства государства. В «Уряднике сокольничего пути» Алексей Михайлович спрашивает: «Что всякой вещи потреба?» и отвечает: «Мерение, сли-чие, составление, укрепление; потом в ней и около ее: благочиние, устроение, уряже-ние. Всякая же вещь без добрыя меры и иных вышеписаных вещей бездельна суть и не может составитца и укрепитца». Знакомство с рядом зарубежных научных пособий, привело царя к мысли, что любая «уряженная» (регламентированная) и правильно организованная «вещь» вызывает «красоту и удивление» [12, с. 286]. «Красота» в «Уряднике» связывается с необходимостью «удивления» – эффекта, на который рассчитывался церемониал, призванный поразить воображение присутствующих и прославить монарха. Весь ансамбль царской резиденции служил данной цели. Правильные геометрические фигуры использовались ландшафтными архитекторами при разбивке садов, цветников, строительстве конюшен и прочих хозяйственных построек, а также при устройстве плотин и прудов. Все геометрически правильные объекты вписывались в естественный ландшафт, где допускалось лишь создание искусственных прудов, плотин и насыпей. Дворцовые строения связывались между собой открытыми пространствами (поймой Яузы) и дорожками, обсаженными деревьями или кустарником. Данная методика разбивки дворцовой территории использовалась при возведении садово-парковой зоны в Лефортово и Немецкой слободе. В тоже время архитекторы сознательно избегали геометрически правильной организации дворцового пространства [15].

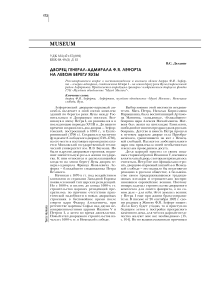

До наших дней дошла гравюра петровского времени с изображением одноэтажного здания, выходящего на прямоугольный пруд. На первом этаже – 7 двойных окон с прямоугольными вставками наверху. Оконные проемы разделены полуколоннами. Поверх карниза – балюстрада с вазами. Средняя часть дворца выделена мезонином, в ней 8 оконных осей, разделенных пилястрами, поверх также балюстрада с вазами. Боковые части здания покрыты двухскатной крышей с чердачными мезонинами на торцах. Входной портал со стороны пруда украшен фронтоном, далее – спуск лестницы к пруду, украшенный сверху и снизу парными обелисками. Спуск обсажен кустарником, по берегу пруда огорожен балюстрадой. Слева от дворца – галерея, примыкающая к зданию, справа видны два дома, вероятно, для хозяйственных нужд. Лестница у пруда заканчивается площадкой, которая служила пристанью. Часть ее была обнаружена в 2000 г. археологами под руководством А.Г. Векслера. Материалом для строительства площадки-пристани послужили плиты белого известняка. На пристани стоит ботик с флагом, к нему спускается торжественная процессия во главе с Петром I. С противоположного берега, равномерно засаженного деревьями, стреляют из пушек, приветствуя царя. По пруду плавают 6 прогулочных лодок [9].

Время создания гравюры и ее автор до настоящего времени неизвестны. А.А. Тиц приписывал авторство Г. де Витту, находя при этом сходство с палатами боярина Ф.А. Головина [15]. При этом исследователь считал, что на гравюре дан фасад правобережного дворца Ф.Я. Лефорта [11, c. 338]. Похожей точки зрения придерживается В.К. Макаров, датируя гравюру 1705 г., но автором, по его мнению, был П. Пикарт [6, c. 125]. Это сходство зданий подмечает О.С. Евангулова. Единственное различие она видит в разной их этажности, принимая это за ошибку гравера, или за «другие, пока неясные, обстоятельства». По ее мнению на гравюре – Головинские палаты [2, c. 30]. В.П. Яйленко считает автором анонимной гравюры А. Шхонебека, датируя ее 1696 или 1697 гг., видя на ней изображение дворца Ф.Я. Лефорта на левом берегу Яузы [16, c. 106–109].

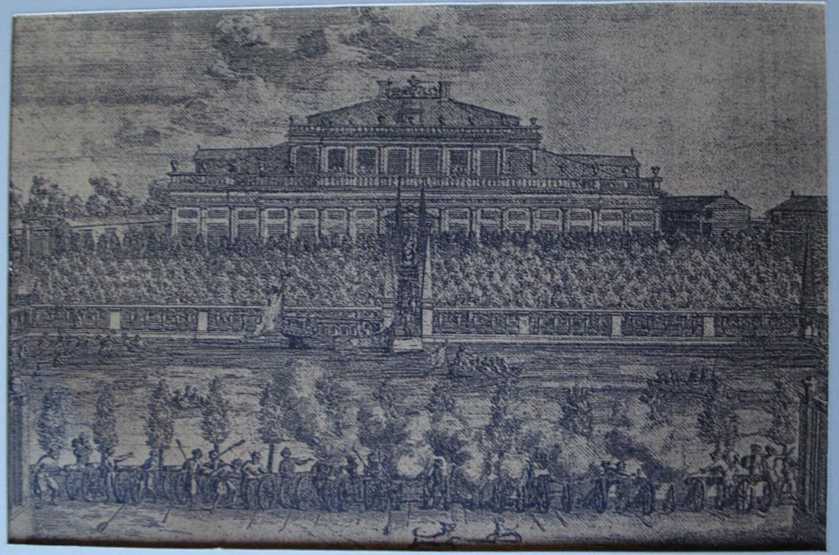

Сопоставляя данную гравюру с гравюрой 1705 г. работы А. Шхонебека и учеников «Панорама усадьбы графа Ф.А. Головина в Немецкой слободе» [15], приходишь к выводу, что на них изображено одно и тоже здание в разное время, несмотря на несоответствие этажности и крыши. Похожи внешний вид и прилегающая территория к обоим домам: балюстрады, спуск с обелисками, сад на спуске к пруду и его форма – многое свидетельствует об их расположении на одном и том же месте. На сходство указывает и полное совпадение архитектурного облика первого этажа – одинаковое число окон и общность их форм. Существует и конструктивное сходство строений – оба здания трехчас-тны, конструктивно выделяется средняя часть (зал для приемов), боковые крылья дома понижены. Учитывая исчезновение из письменных источников упоминания о деревянном дворце Ф.Я. Лефорта с октября 1699 г., можно предположить, что двухэтажному дому Ф.А. Головина предшествовал одноэтажный дворец именито-

Петр Великий (1672–1725).

Ю. Пекуровский по ориг. Г. Шалькена. Конец XVII в.

Граф Ф.А. Головин (1650–1706). Гравюра Н.Г. Иванова по рисунку И. Аргунова. 1812 г.

Ф. Лефорт (1656–1699). Гравюра Н.Г. Иванова по рисунку И. Аргунова. Конец XVIII в.

Общество

Terra Humana

Дворец генерал-адмирала Ф. Лефорта на левом берегу Яузы. Неизв. авт. Конец XVII в.

Панорама усадьбы графа Ф.А. Головина в Немецкой слободе. Шхонебек и ученики. 1705.

го швейцарца. Он достался боярину после смерти царского фаворита.

В архитектуре дворца В.П. Яйленко видит французский стиль – «все три здания (в т. ч. дом Ф.Я. Лефорта и его дворец на противоположном берегу реки) композиционно основаны на соединении трех палат по одной оси с выделением повышенной средней части для парадного зала», что не было характерно для зданий Немецкой слободы, выдержанных в стиле голландско-северогерманской архитектуры. Предпочтение данному стилю исследователь видит в франко-швейцарском происхождении фаворита царя. Построен же дворец был, по его мнению, русскими мастерами. Автор не исключает участие в его строительстве Д. Ак-самитова. Так, в основу «пропорциониро-вания и деревянного и каменного дворцов Ф.Я. Лефорта положен модуль в 1 сажень» [16, c. 107–109]. А.А. Тиц не исключал участие в строительстве дворца каменных дел мастера Дмитрия Иванова [11, c. 70]. Упоминаются при этом и возможные проектировщики дворца – французы Ф. Циглер и Ф.Л. Тебюлье – мастера резных и золотых дел. В Москве они «резьбу резали у разных дел на потешном дворе и в хоромех» [3, c. 94].

На наш взгляд, гравюра дает представление о расположении деревянного дворца Ф.Я. Лефорта, а немногочисленные документальные источники данное свидетельство подтверждают. Как уже говорилось, автора гравюры, изобразившего левобережный дворец фаворита царя, определить сложно, но дату ее создания уточнить можно – с 1698 по 1701 г., одновременно с завершением строительства и благоустройства дворца на правом берегу Яузы. К сожалению, произведения деревянного зодчества конца XVII – первой половины XVIII вв. на территории нынешнего ансамбля «Лефортово-Немецкая слобода» до нашего времени не сохранились, что и вызывает многочисленные споры среди историков о месте их расположения и существования как таковых.

Ф.Я. Лефорт недолго прожил в построенных на средства казны дворцах – менее месяца: 12 марта 1699 г. он умер. Лефортовские дворцы отошли в казну. 15 марта царь велел боярину Ф.А. Головину (фактический преемник Ф.Я. Лефорта на государственных постах) и думному дьяку Домнину составить опись дворцового имущества. «Боярин Головин, опечатав имущество покойного, взял его под охрану; ключи были переданы его родственнику» [13, с.133]. Впоследствии деревянный дворец на левом берегу Яузы был передан во владение Ф.А. Головину.

Список литературы Дворец генерал-адмирала Ф.Я. Лефорта на левом берегу Яузы

- Дворец генерал-адмирала Ф.Я. Лефорта//ГУК «Музейное объединение «Музей Москвы». -Вф.16139/7.

- Евангулова О.С. Дворцово-парковые ансамбли Москвы первой половины XVIII века. -М.: Изд-во МГУ, 1969. -143 с.

- Ковригина В.А. Немецкая слобода и ее жители в конце XVII -первой четверти XVIII вв. -М.: Археографический центр, 1998. -438 с.

- Коллман Н.Ш. Соединенные честью. Государство и общество в России Раннего Нового времени. -М.: Древлехранилище, 2001. -459 с.

- Куракин Б.И. Жизнь князя Бориса Куракина, им же самим написанная. 1676-1709 гг.//Архив князя Ф.А. Куракина. Кн.1. -СПб.: Тип. Балашева, 1890. -387 с.

- Макаров В.К. Русская светская гравюра первой четверти XVIII века. Аннотированный сводный каталог. -Л.: Гос. Публ. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, 1973. -367 с.

- Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. Т.9. -СПб.: Изданные II Отделением Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1868. -1230 стб.

- Переписка разных лет//РГАДА. Ф.11. Оп.1. Д.21.

- План Императорскаго Столичнаго города Москвы сочиненной под смотрением Архитектора Ивана Мичурина в 1739 году//ГУК «Музейное объединение «Музей Москвы». -Ф. 3062.

- Соборное уложение 1649 года. -Л.: Наука, 1987. -448 с.

- Тиц А.А. Русское каменное жилое зодчество XVII века. -М.: Наука. 1966. -356 с.

- Урядник сокольничего пути//Памятники литературы Древней Руси. XVII в. Кн.2. -М.: Художественная литература, 1989. -704 с.

- Ф. Лефорт = F. Lefort: сборник материалов и документов/Рос. гос. архив древ. актов, Посольство Швейцарии в Москве/сост. к.и.н. Лаптева Т.А., к.и.н. Соловьева Т.Б.; отв. ред. Лыкова Е.Е. -М.: Древлехранилище, 2006. -567 с.

- Черная Л.А. «Честь»: представления о чести и бесчестии в русской литературе XI-XVII вв.//Древнерусская литература. Изображение общества. -М., 1991. -С.56-84.

- Шхонебек А. и ученики. Панорама усадьбы графа Ф.А. Головина в Немецкой слободе. 1705//ГУК «Музейное объединение «Музей Москвы». -Ф. 1187.

- Яйленко В.П. Очерки по истории и архитектуре Лефортово XVII-XVIII веков. -М.: ООО Галерея. 2004. -328 с.

- Roosen W. Early Modern Diplomatic Ceremonial: A Systems Approach//Journal of Modern History. -1980. Vol.52. №3. -P. 456-458.

- Тиц А.А. Русское каменное жилое зодчество XVII века. -М.: Наука. 1966. -356 с.

- Урядник сокольничего пути//Памятники литературы Древней Руси. XVII в. Кн.2. -М.: Художественная литература, 1989. -704 с.

- Ф. Лефорт = F. Lefort: сборник материалов и документов/Рос. гос. архив древ. актов, Посольство Швейцарии в Москве/сост. к.и.н. Лаптева Т.А., к.и.н. Соловьева Т.Б.; отв. ред. Лыкова Е.Е. -М.: Древлехранилище, 2006. -567 с.

- Черная Л.А. «Честь»: представления о чести и бесчестии в русской литературе XI-XVII вв.//Древнерусская литература. Изображение общества. -М., 1991. -С.56-84.

- Шхонебек А. и ученики. Панорама усадьбы графа Ф.А. Головина в Немецкой слободе. 1705//ГУК «Музейное объединение «Музей Москвы». -Ф. 1187.

- Яйленко В.П. Очерки по истории и архитектуре Лефортово XVII-XVIII веков. -М.: ООО Галерея. 2004. -328 с.

- Roosen W. Early Modern Diplomatic Ceremonial: A Systems Approach//Journal of Modern History. -1980. Vol.52. №3. -P. 456-458.