Дворянская усадьба Языково (Богородское) в судьбе Аксаковых

Автор: Мишанина Елена Владимировна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 3-2 т.16, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье изложена история дворянской усадьбы XVIII-XX вв. Языково (Богородское), расположенной в живописном уголке Борского района Самарской области, которой в XIX в. владели и где проживали потомки выдающегося русского писателя С. Т. Аксакова - сын Г.С. Аксаков и внучка О.Г. Аксакова, а также до 1921 г. хранились архив и библиотека писателя. Языково считалось не только высокодоходным помещичьим хозяйством, но и являлось центром культурной жизни Бузулукского уезда Самарской губернии.

Дворянская усадьба, аксаковы, языково, поместное дворянство, культурное наследие, культурная жизнь

Короткий адрес: https://sciup.org/148203110

IDR: 148203110 | УДК: 911.373:93

Текст научной статьи Дворянская усадьба Языково (Богородское) в судьбе Аксаковых

В 33 км к северо-востоку от с.Борское Самарской области на правом берегу р.Кутулук находится замечательная дворянская усадьба Языково, до 1850 г. входившая в состав Оренбургской губернии.

Как это часто случалось раньше, российские «дворянские гнёзда» назывались по именам и фамилиям владельцев, их основавших. И неважно, что позже они переходили из рук в руки: продавались, дарились, передавались в наследство. Название могло не меняться столетиями. Итак, следуя логике, основателем села был Языков. Самарский исследователь Ю.Н. Смирнов обнаружил челобитную, которую подал подполковник Уфимского драгунского полка А.М. Языков о наделении его землей в Оренбургской губернии. 20 апреля 1749 г. состоялось определение Оренбургской губернской канцелярии о даче ему имения на р.Тутовле1. Современное название этой реки – Кутулук (левый приток р.Боль-шой Кинель). В купчей крепости 1755 г. о продаже земли надворным советником Петром Федоровичем Есиповым капитану Билярского ландмилицкого полка Льву Никитичу и его брату поручику Федору Никитичу Неплюевым, находившейся в Оренбургской губернии Ставропольском ведомстве по р.Тутовле, упоминается сосед-землевладелец Александр Михайлович Языков2. В «Родословном сборнике русских дворянских фамилий» В. Руммеля и В. Голубцова из живших в XVIII веке представителей рода Языковых значится только один Александр Михайлович Языков (под №62) – «надворный советник, жена Александра Алексеевна №№, во втором браке была за Зыбиным»3.

Матери, построенную в 1766 г. уже новым помещиком подполковником Дмитрием Апраксиным. Была она деревянной без колокольни с двумя приделами: Пророка Крестителя Христова Иоанна и Святителя Николая4.

По состоянию на 24 мая 1799 г. в ревизских сказках значится, что у коллежского асессора Ивана Апраксина в с.Языково (Богородском) имеется крепостных крестьян: 188 душ м. п. и 208 душ ж. п. В том же селе прапорщика Николая Апраксина – 137 душ м. п. и 154 души ж. п.5

Межевой план на с.Языково (Богородское) Бузулукского уезда был составлен 27 августа 1804 г. землемером Землянниковым (№ участка 137). На эту дату владельцем села значился также статский советник Иван Дмитриевич Апраксин «с прочими». В селе проживало крепостных крестьян помещика – 321, в его владении находилось 6007,8 дес. земли, в том числе удобной 4815 дес. 792 саж., неудобной 1192 дес. 8 саж.6

В 1800 г. Николай Апраксин продает 30 душ крестьян м. п. и 32 души ж. п. поручику Александру Ляхову в то же село Языково (Богородское)7.

В 1807 г. Александр Федорович Шишков получает по раздельному акту от своего отца Федора Яковлевича (прадед по материнской линии О.Г. Аксаковой) 97 душ крепостных крестьян и имение Языково, купленных у гвардии прапорщика Николая Дмитриевича Апраксина8. На 1799 г. у коллежского советника Федора Шишкова в д.Зимнинской и малолетних детей его Александра и Дарьи числилось 176 душ м. п. и 212 душ ж. п.; в дер. Шишковской (Александровка) 42 души м. п. и 50 душ ж. п.9

В церковной ведомости, составленной в Оренбургском духовном правлении в июне 1808 г. в приходе Богородской церкви с.Языкова, находилось 347 человек: в с.Языкове помещика Александра Федоровича Шишкова – 291 и по- мещика Александра Кушникова – 26, в д.Клю-чёвке Пелагеи Глебовны Богдановой – 3010.

Александр Федорович Шишков (р. 1788 г. – ум. ок. 1845 г.) служил с 1805 г. в должности Оренбургского губернского форштмейстера (лесничего), был Бузулукским уездным предводителем дворянства в 1831-1832 гг.11 Новый владелец Языкова явился персонажем двух литературных произведений, написанных разными авторами в XIX веке. Его домашним учителем был Григорий Степанович Винский – опальный дворянин, сосланный в Оренбургский край. Он подобрал для своего воспитанника хорошую библиотеку. Шишковы в это время жили не в Языкове, а в усадьбе Шишковка (Александровка) Бузулукского уезда. Г.С. Винский оставил воспоминания, в которых описал знакомство с Ф.Я. и А.Ф. Шишковыми12.

Не обошел вниманием Александра Федоровича С.Т. Аксаков. В повести «Наташа»13 А.Ф. Шишков выведен под фамилией Шатов. Главный герой Шатов сватался к Наташе, прототипом которой стала родная сестра С.Т. Аксакова – Надежда. И в жизни, и в повести свадьба не состоялась, но породниться Шишковым и Аксаковым было предопределено судьбой позже.

Избранницей А.Ф. Шишкова стала дочь помещика-соседа Мария Алексеевна Булгакова, с которой он венчался в Смоленской церкви с.Державина 15 февраля 1818 г.14 После бракосочетания пара выбрала своим постоянным местом жительства с.Языково, где 27 апреля 1819 г. родился их первый ребенок – дочь Нина. Пятеро последующих детей тоже родились и были крещены в Языкове15.

В 1820 г. за А.Ф. Шишковым в с.Языково, с.Зимнинках и дер.Александровке числилось 315 душ крестьян и 23000 дес. земли16.

В 1848 г. к Богородицкой церкви по прошению и на средства помещика Александра Александровича Шишкова (сына А.Ф. Шишкова, жившего постоянно в Симбирской губернии) была построена деревянная колокольня, так как «колокола, в настоящее время устроены на невысоких столбах, а потому звук их не всегда слышен во всём селении, расположенном довольно пространно»17.

В 1848 г. помещица вдова корнетша Мария Алексеевна Шишкова обратилась с прошением к Уфимскому Епархиальному начальству о дозволении построить в с.Языково каменную церковь в честь иконы Тихвинской Божьей Матери. 1 апреля 1847 г. был утвержден план на новую церковь, в 1851 г. она была закончена и освящена 26 июня в день Тихвинской Божьей Матери18. К 1851 г. деревянная церковь в селе по ветхости была уже разобрана. Александр Тихомиров, священник, освящавший новую церковь, оставил ее подробное опи- сание: «Церковь Тихвинской Богородицы каменная, однопрестольная, теплая, без колокольни… имеет в длину 8, а в ширину 5 и в высоту с крестом 10 сажен, вход в нее один с западной стороны, крыша железная, покрашенная медянкою, с одною главою, на которой крест железный же, обтянутый латунью, позолоченный червонным золотом; внутри стены отделаны под белый мрамор, печей – две – изразцовые, окон в алтарь два, в настоящей 8 внизу и столько же в куполе, первые и вторые с железными решетками…пол чугунный…колоколов 5»19. От обеих церквей сегодня в с.Языкове не осталось следа. В ограде каменной церкви нашла своё упокоение её устроительница М.А. Шишкова, прах которой был случайно потревожен несколько лет назад жителями села.

В 1830 г. в Языкове родилась младшая дочь А.Ф. и М.А. Шишковых – Софья, которая в 18 лет вышла замуж за гражданского самарского и оренбургского губернатора Григория Сергеевича Аксакова, сына писателя С.Т. Аксакова. Бракосочетание состоялось в г.Симбирске 8 января 1848 г.20 С 1872 г. после увольнения от службы Григория Сергеевича чета Аксаковых поселилась в соседнем с.Страхове. У них было двое взрослых детей – Сергей и Ольга. Сергею после смерти отца досталось Страхово, а Ольге – Язы-ково. Ольга Григорьевна замуж не выходила и управляла имением сначала при помощи отца, а после его смерти лично. Она явилась последней владелицей этой дворянской усадьбы.

Хозяйство её было большим и высокодоходным. Имение располагалось в той части Бузулук-

Фото Ольги Григорьевны Аксаковой из собрания мемориального дома-музея им. С.Т. Аксакова (г.Уфа). Последняя четверть XIX в.

ского уезда Могутовской волости I стана, где цены на землю были высоки, а продажи земель редки. В имении находилось 412 дес. 2300 кв. саж., из них 397 дес. удобной земли21. Ольга Григорьевна извлекала доход, ведя молочное хозяйство. Для этой цели в имении содержалось около 100

коров. Основной продукт – масло, вырабатывалось по способу Верещагина. В 1880-е годы случилась чума, которая уничтожила часть поголовья, что вынудило владелицу приступить к распашке земли. Наиболее подходящим для местных условий оказался 9-польный севооборот при рас-

|

Название строения |

Из какого материала |

||

|

фундамент |

стены |

крыша |

|

|

А Дом |

обож. кирпич |

дер. облиц. кирпичом |

же л. |

|

а пристройка к дому |

обож.кирпич |

дер. облиц. кирпичом |

же л. |

|

Б вод. мельница (2 мукомол, постава и обдирка) |

сваи |

сосна |

же л. |

|

В амбар |

обож.кирпич |

дерево |

дер. |

|

Г амбар |

обож.кирпич |

дерево |

же л. |

|

Д флигель |

обож.кирпич |

дерево |

дер. |

|

Е флигель |

обож.кирпич |

дерево |

дер. |

|

Ж флигель |

обож.кирпич |

дерево |

же л. |

|

3 сарай |

дик. камень |

дик. камень |

дер. |

|

И сарай |

дик. камень |

дик. камень |

СОЛОМ. |

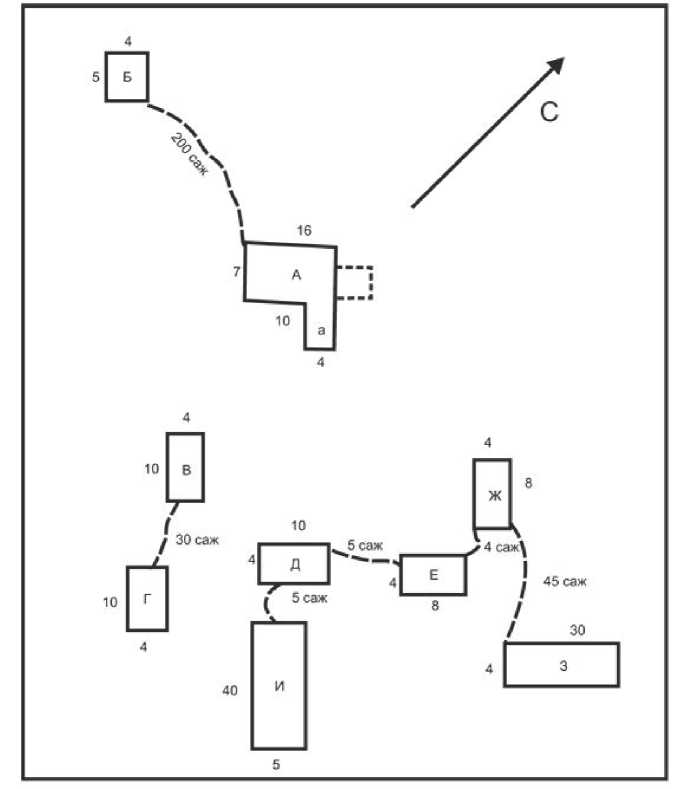

Рис. 1. Копия с плана строений с обозначением (саженями) расстояния между ними (усадьба Языково Бузулукского уезда Самарской губернии. 1887 г.

(ГБУСО «ЦГАСО». Ф.322. Оп.1. Д.74. Л.20-22.)

пашке двух полей. В год имение приносило 2368 руб. 75 коп. дохода. Расход составлял 96 руб., повинности 41 руб. Таким образом, оставалась чистая прибыль 2231 руб. 75 коп.22 В хозяйстве помещицы (данные 1887 г.) имелись: 10 лошадей, 25 коров, 10 овец. Кроме того, доход приносили водяная мельница, постоялый двор с номерами для проезжающих, сдача в аренду торговых лавок на ярмарочной площади23. В усадьбе находились следующие постройки: дом деревянный, на каменном фундаменте, облицованный кирпичом длиной в 16, шириной в 7 сажен. К дому примыкал пристрой из того же материала 10х4 сажени, строения были крыты железом. В доме находились русская печь, камин и голландская печь. Недалеко на р.Кутулуке стояла водяная мельница из сосновых бревен, на сваях, под железной крышей с двумя жерновами и обдиркой. Вокруг барского дома находились флигели и амбары24. После пожара 1914 г. дом О.Г. Аксаковой сгорел, и она переселилась жить во флигель.

Свою жизнь Ольга Григорьевна посвятила выявлению и сохранению архива своего знаменитого предка С.Т. Аксакова, фамилию которого носила. После смерти отца в 1891 г. и брата Сергея в 1910 г. она осталась хранительницей семейных реликвий. Сама частенько выезжала в уездные города Бузулук и Бугуруслан в гости к знакомым и родственникам. Директор Ольгинского приюта в г.Бугуруслане Надежда Смоляк в частной переписке с самарской пианисткой Анной Васильевной Щегловой в августе 1891 г. сообщала: «На днях была обрадована, увидев у себя Ольгу Григорьевну Аксакову с Наточкой Чарецкой (её отец – доктор О.В. Черецкий, доверенное лицо О.Г. Аксаковой. – прим. авт.). Они были по делу в Бугуруслане у нотариуса и разыскали нас, обедали у нас и очень просили к себе в конце августа, когда там будут наши знакомые Тургеневы (они живут в 50-ти верстах отсюда). У нас в это время проходило Земское Собрание, а по этому случаю был обед, на котором были Чемодуровы, Куроедовы, Петровы. После обеда мы все поехали на гору за Турханкой: – мне хотелось показать вид на Бугуруслан и долину Мочегая. Погода была прекрасная, поэтому и вид чудный. А вечером к этим гостям присоединились Балхашин, Карамзины, Раденеры и Масалидиновы и вышел музыкальный вечер, т.е. вокальный, так как все пели: Балхашин, Раденеры и я…»25. Усадьба Ольги Григорьевны также была местом, в котором находили приют творческие люди.

-

13 марта 1898 г. «Самарская газета» поместила заметку об организации обучения в с.Языково хорового пения вдовой композитора А.Н. Серова Валентиной Семеновной Серовой. Ею в селе был создан певческий хор и «произведены опы-

- ты» постановки отрывков из оперы А.П. Бородина «Князь Игорь», а также оперы её покойного супруга А.Н. Серова «Вражья сила». Постановка осуществлялась в имении О.Г. Аксаковой. «Церковное пение в с.Языково существовало и раньше, – отмечала газета, – но шло довольно тихо». Деятельность В.С. Серовой была предпринята по инициативе самарского губернатора А.С. Брянчанинова и поддержана Самарским губернским попечительством о народной трезвости.

-

16 апреля того же года в «Самарской газете» вновь была помещена заметка о В.С. Серовой и спектаклях, организованных ею с участием местных крестьян в поместье О.Г. Аксаковой.

В 1909 г. по всей России отмечалась годовщина 50-летия смерти С.Т. Аксакова, особые старания приложило самарское дворянство. В юбилейный год небольшая часть архива была передана О. Г. Аксаковой в дом Самарского дворянства в г.Самару. В его числе оказались подшивки газет «Парус», «Москва», «Русь»26. Но после событий революции и гражданской войны ситуация изменилась. Престарелая Ольга Григорьевна трагически умерла 7 апреля 1921 г.27, поперхнувшись варёной картофелиной. Рукописи и библиотека оказались бесхозными. Для их спасения 5 августа 1921 г. был отправлен будущий академик М.Н. Тихомиров, живший в то время в г.Самаре, который оставил подробный отчёт об этом мероприятии. Добравшись до уездного г.Бузулука и ознакомившись с материалами местного архива учёному стало понятно, что началось растаскивание документального наследия Аксаковых в с. Языкове. В местном архиве ему показали документы и книги, привезенные из имения О.Г. Аксаковой: «1) экземпляр «Записок охотника» с автографом И.С. Тургенева; 2) рисунки в красках различных грибов (изображённые дочерью С.Т. Аксакова – Верой. – прим. автора), среди которых нарисован гриб, «найденный Гоголем». Тихомиров кратко описал сохранившиеся строения в усадьбе и интерьер. «Большинство построек еще сохранилось, и сам «барский» дом представляет собой только маленький флигелек в четыре комнаты с кухней, сохранившийся от пожара, истребившего в 1914 г. большой дом. Внутри сохранившийся домик поражает простотой и даже бедностью убранства – старая мебель, копии с картин на стенах, два шкапа с французскими и английскими романа-ми»28. Спасёнными оказались рукописи произведений И.С. Аксакова «Зимняя дорога», «Бродяга», «Самые достоверные записки чиновника очевидца», «Присутственный день уголовной палаты»; рукопись И. Тургенева «Постоялый двор»29. Кроме того, были вывезены вещи, фотографии, рисунки, портреты и обширнейшая переписка Аксаковых, перечисление корреспондентов которой займет не одну страницу.

Все это богатство хранилось до 1929 г. в г.Са-маре, но затем Самарское краеведческое общество решило передать все документальные материалы в Пушкинский дом Академии наук в г.Москву. Архивное наследие семьи Аксаковых находится в настоящее время в музее-усадьбе «Абрамцево» и в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) ИРЛИ РАН.

Летом 2013 г. автору удалось побывать в с.Языково, посетить братскую могилу на сельском кладбище, в которой вместе с односельчанами покоится О.Г. Аксакова, небольшой музей, посвященный семье Аксаковых, и привезти грамоту, подтверждающую посещение «земли языковской» и обретение «в сердце своем благодати духовной и мудрости аксаковского наследия». На месте усадьбы на берегу р. Кутулука находится пустырь, окруженный по периметру густыми зарослями старой сирени, в центре которого на месте Богородицкой церкви и дворянского погоста стоит деревянный крест.

Современное с.Языково Борского района Самарской области обладает достаточно интересным прошлым, позволяющим отнести просуществовавшую в нем 168 лет дворянскую усадьбу к объектам культурного наследия регионального значения и сокровищнице не только земли самарской.

Список литературы Дворянская усадьба Языково (Богородское) в судьбе Аксаковых

- Смирнов Ю.Н. Оренбургская экспедиция (комиссия) и присоединение Заволжья к России в 30-40-е гг. XVIII века. Самара: Изд-во «Самар. ун-т». 1997. С.169.

- Сиверс А.А. Генеалогические разведки. СПб.: Тип. Глав. упр. уделов, 1913. С.51.

- Руммель В.В., Голубцов В.В. Родословный сборник русских дворянских фамилий. В 2 т. СПб.: Изд. А.С. Суворина. 1887. Т.II. С.770.

- Государственное бюджетное учреждение «Государственный архив Оренбургской области» (далее -ГБУ «ГАОО»). Ф.173. Оп.8. Д.3853. Л.3. Там же. Ф.92. Оп.2. Д.16. Л.92 об.

- Российский государственный архив древних актов (далее -РГАДА). Ф.1354. Оп.415. Ч.1. Л.3.

- ГБУ «ГАОО». Ф.92. Оп.2. Д.16. Л.92об.-93.

- ГБУ «ГАОО». Ф.92. Оп.2. Д.16. Л.176 об.

- ГБУ «ГАОО». Ф.172. Оп.3. Д.60. Л.22.

- Винский Г.С. Записки Г.С. Винского. Моё время//Рус. архив, 1877. Кн.1. Вып.1. С.76-123; Вып.2. С.150-197.

- Аксаков С.Т. Наташа//Аксаков С.Т. Собрание сочинений. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1955. Т.2. С.417-462.

- ГБУ «ГАОО». Ф.173. Оп.8. Д.3853. Л.3. Там же. Л.10. Там же. Л.16.

- Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Центральный государственный архив Самарской области» (далее -ГБУСО «ЦГАСО»). Ф.322. Оп.1. Д.74. Л.22-23.

- ГБУСО «ЦГАСО». Ф.322. Оп.1. Д.74. Л.23 об. Там же. Л.6-9об. Там же. Л.20об.

- Бугурусланский филиал ГБУ «ГАОО». Ф.345. Оп.1. Д.3. Л.1.

- ГБУСО «ЦГАСО» Ф. Р-558. Оп.1. Д.46. Л.13-13об.

- Тихомиров М.Н. Самара в моей жизни. Самара: Изд-во «Самарский университет», 1994. С.7.

- Попов Ф.Г. Потомки С.Т. Аксакова//Волга. 1962. №27. С.78. Там же. С.79.