Двухэтапная циторедуктивная хирургия при осложнённом прогрессирующем раке тонкой кишки

Автор: Нгуен В.Т., Бромберг Б.Б., Новикова М.В., Просветов В.А., Коржук М.С., Демко А.Е., Еселевич Р.В., Суров Д.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Клинические наблюдения

Статья в выпуске: 3 т.17, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлено клиническое наблюдение больной агрессивной формой (индекс пролиферативной активности Ki67 - 70%) рака тонкой кишки (РТК). После установления диагноза в 2017 г. пациентке в онкологическом центре были выполнены радикальное (апрель 2017 г.) и циторедуктивное (февраль 2019 г.) оперативные вмешательства с послеоперационной внутрибрюшной нормотермической химиоперфузией, а также в течение 3 лет проводилась системная химиотерапия. Несмотря на комплексное лечение, в связи с неблагоприятными биологическими свойствами опухоли,констатировано прогрессирование онкологического процесса в виде перитонеальных метастазов. На фоне продолжающейся системной химиотерапии у больной развились жизнеугрожающие осложнения - нарушение тонкокишечной проходимости канцероматозного генеза и некроз рецидивных опухолевых узлов. Тяжесть клинической ситуации определила необходимость применения циторедуктивных технологий при оказании хирургической помощи больной в многопрофильном стационаре скорой помощи. В статье подробно описывается тактика комплексного лечения больной прогрессирующим осложнённым раком тонкой кишки, обсуждаются показания к хирургическому лечению, его объём и этапы, а также оцениваются непосредственные и отдалённые результаты.

Рак тонкой кишки, перитонеальный канцероматоз, перитонеальный индекс канцероматоза, некроз опухоли, кишечная непроходимость, циторедуктивная хирургия, гипертермическая внутрибрюшная химиоперфузия

Короткий адрес: https://sciup.org/140296581

IDR: 140296581 | DOI: 10.25881/20728255_2022_17_3_142

Текст научной статьи Двухэтапная циторедуктивная хирургия при осложнённом прогрессирующем раке тонкой кишки

Рак тонкой кишки (РТК) является редким видом опухоли, который составляет не более 4% от всех злокачественных новообразований органов желудочнокишечного тракта и встречается в 30–60 раз реже, чем рак толстой кишки [1; 2]. Средний возраст пациентов, в структуре которых несколько чаще встречаются женщины (1,3:1), составляет 60 лет. У больных, имеющих генетическую предрасположенность к возникновению РТК, заболевание манифестирует примерно на 10 лет раньше, чем в спорадических случаях. В настоящее время описано более

40 гистологических типов злокачественных новообразований тонкой кишки, среди которых наиболее часто встречаются карциноиды (37,4%), аденокарциномы (36,9%), лимфомы (17,3%) и стромальные опухоли (8,4%). Распределение гистологических вариантов РТК в различных отделах желудочно-кишечного тракта широко варьирует. Примерно 50% злокачественных опухолей возникает в двенадцатиперстной кишке, среди которых преобладает аденокарцинома, в 30% случаев поражаются тощая кишка и проксимальные отделы подвздошной кишки, где, как правило, встречаются лимфомы, тогда как карциноиды чаще локализуются в дистальных отделах подвздошной кишки. Также заслуживает внимания доказанная прямая зависимость рисков развития колоректального рака у больных РТК [2].

Диссеминированные формы РТК диагностируют у 30% больных, а в их структуре преобладают перитонеальные метастазы (25–30%), которые при РТК IV стадии чаще возникают при локализации опухоли в тощей или подвздошной кишке, чем в двенадцатиперстной кишке [3; 4]. Другие возможные варианты диссеми-нации РТК представлены метастазами в

печени (26,5%), в лимфатических узлах (11,8%), в лёгких (2,9%) и множественными метастазами (14,7%) [5; 6].

Низкая частота встречаемости РТК во многом обусловила длительное отсутствие официальных руководств по его диагностике и лечению. Только в 2018 г. французская международная группа опубликовала первые клинические рекомендации по диагностике и лечению больных данной категории, а в 2020 г. вышли в свет соответствующие рекомендации NCCN (National Comprehensive Cancer Network Guidelines) [7; 8].

Обращает на себя внимание тот факт, что отечественных клинических рекомендаций в настоящее время не существует. Таким образом, можно с уверенностью констатировать очевидную значимость данной проблемы для современной онкологии и в то же время отсутствие стандартизованных подходов к лечению больных РТК.

Необходимо подчеркнуть, что ранняя диагностика РТК крайне затруднена в связи с отсутствием специфических симптомов и эффективных скрининговых методов. По этой причине РТК, как правило, диагностируют на поздних стадиях, и зачастую манифестирует в виде жизнеугрожающих осложнений, в структуре которых преобладают различные формы нарушений кишечной проходимости и некроз опухоли.

Имеющиеся в настоящее время зарубежные рекомендации рассматривают хирургическое вмешательство в качестве основного метода лечения больных локализованными формами РТК [9]. В то же время отсутствие эффективной периоперационной системной терапии во многом определяет значительную частоту прогрессирования заболевания в виде местных рецидивов и/или отдалённых метастазов [9; 10].

Стандартным методом лечения пациентов с прогрессирующим РТК, в настоящее время, является системная химиотерапия, содержание которой, по своей сути, основано на принципах системной терапии больных колоректальным раком [11].

Данные обстоятельства обусловливают неблагоприятный прогноз у пациентов с РТК: 5-летняя выживаемость составляет не более 15–33%, а медиана общей выживаемости варьирует от 12 до 20 месяцев [12]. Необходимо отметить, что отдалённые результаты комплексного лечения больных РТК тесно коррелируют с уровнем экспрессии показателя пролиферативной активности Ki67, который является независимым прогностическим фактором выживаемости [13].

В то же время именно жизнеугрожающие осложнения, закономерно развивающиеся на фоне прогрессирования заболевания, оказывают существенное негативное влияние на выживаемость больных РТК [10; 14]. Выполняемые в подобных ситуациях симптоматические вмешательства в лучшем случае позволяют устранить осложнения опухоли тонкой кишки и не оказывают значимого влияния на динамику онкологического процесса. В связи с этим очевидный интерес представляет поиск путей одномоментного решения как общехирургических, так и онкологических задач при оказании хирургической помощи данной категории больных. Применение циторедуктивных технологий, как нам представляется, является наиболее перспективным направлением в решении этой проблемы.

Данное клиническое наблюдение демонстрирует успешную реализацию принципов циторедуктивной хирургии в лечении больной прогрессирующим РТК с исходно установленным неблагоприятным прогнозом (показатель пролиферативной активности Ki 67-70%) и развившимися на фоне комплексной терапии сочетанными жизнеугрожающими осложнениями.

Больная Л., 57 лет поступила в многопрофильный стационар 05.11.2020 г. с клинической картиной субкомпенси-рованных нарушений тонкокишечной проходимости. В 2017 г. пациентка была радикально оперирована по поводу рака тонкой кишки pT4N0M0G2. Результаты патоморфологического заключения — умереннодифференцированная аденокарцинома с инвазией всех слоёв стенки тонкой кишки, края резекции и регионарные лимфатические узлы без признаков опухолевого роста. Обращал на себя внимание высокий индекс пролиферативной активности (Ki67 — 70%). В ноябре 2018 г. отмечено прогрессирование заболевания в виде перитонеального канцероматоза, в связи с чем проводилась монохимиотерапия (капецитабин), а через 3 месяца в онкологическом центре выполнено циторедуктивное оперативное вмешательство с нормотермической послеоперационной химиоперфузией. Несмотря на комплексное лечение, в январе 2020 г. зарегистрировано повышение уровня онкологических маркеров и вновь отмечено прогрессирование заболевания в виде перитонеального канцероматоза, проводилась системная химиотерапия (оксали- платин, капецитабин). После очередного курса химиотерапии (03.11.2020 г.) у пациентки появились жалобы на интенсивные схваткообразные боли в животе, тошноту и рвоту, вздутие живота, задержку стула и газов, выраженную слабость и недомогание, в связи с чем больная была госпитализирована в многопрофильный стационар скорой помощи.

При поступлении состояние больной средней степени тяжести, сознание ясное. Предоперационная оценка общего состояния пациентки: индекс коморбид-ности Charlson — 8 баллов, ECOG 3, физический статус по шкале ASA — 4.

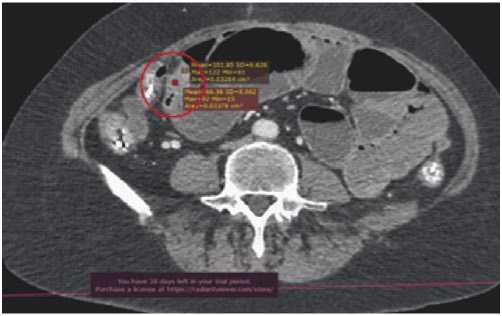

Объективно определялись клинические и рентгенологические признаки острых субкомпенсированных нарушений тонкокишечной проходимости, учитывая данные анамнеза, канцероматозно-го генеза (Рис. 1).

Учитывая эффективность комплексной консервативной терапии нарушений тонкокишечной проходимости, в целях дообследования больной были выполнены СКТ органов груди, живота и малого таза, МРТ малого таза с контрастированием эндоскопические исследования, а также функциональные исследования (эхокардиография, УЗИ сосудов нижних конечностей и шеи, спирометрия).

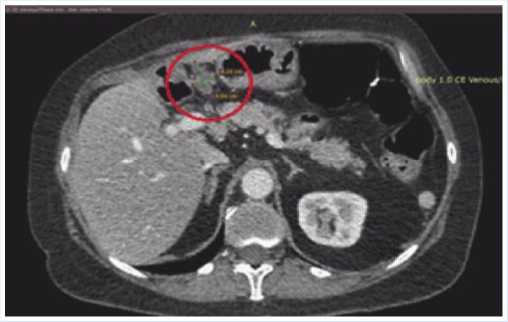

По данным СКТ с внутривенным контрастированием (от 08.11.2020 г.) определялись расширенные тонкая и толстая кишка с множественными горизонтальными уровнями жидкости. Кроме того, во всех отделах брюшной полости и в малом тазу визуализировались множественные опухолевые узлы на висцеральной брюшине между пет-

Рис. 1. Обзорная рентгенограмма живота. Рентгенологические признаки острой тонкокишечной непроходимости. В просвете пневматизированных петель тонкой кишки визуализируются множественные горизонтальные уровни жидкости (чаши Клойбера) и тонкокишечные арки.

Рис. 2. Опухолевый инфильтрат в малом тазу.

Рис. 3. Опухолевый инфильтрат в области печёночного изгиба ободочной кишки.

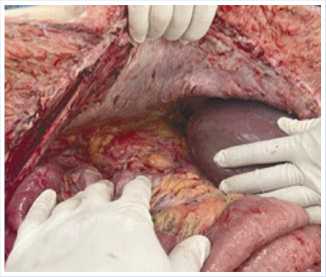

лями тонкой кишки, наиболее крупные из которых (24 x 27 x 30 мм, 10 x 24 x 1,0 мм и 12 x 11 x 15 мм) локализовались в передних и левых отделах таза (Рис. 2). В проекции печёночного изгиба ободочной кишки выявлено образование размерами 42,6 x 50,4 мм (Рис. 3), стенозирующее просвет кишки, с признаками некроза и инвазии в VI сегмент печени, в область культи круглой связки печени и в пилорический отдел желудка, а также в печеночно-двенадцатиперстную связку. Метастаз в лимфатическом узле, расположенном в области бифуркации аорты, размером 15 x 12 x 14 мм.

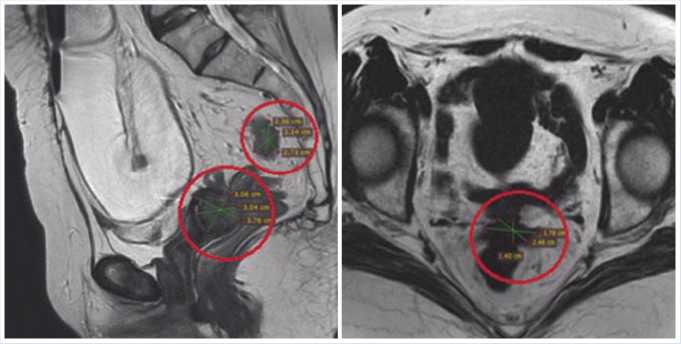

МРТ органов малого таза (от 10.11.2020 г.) выявила множественные опухолевые узлы (до 37,6 x 30,4 x 30,6 мм), расположенные в ректосигмоидном отделе толстой кишки и прорастающие её стенку с формированием опухолевого стеноза (Рис. 4, 5). Отмечалась инвазия всех слоёв стенки прямой кишки и мезоректальной клетчатки с вовлечением мезоректальной фасции и переходной складки брюшины, массивная инвазия опухолевых узлов в заднюю стенку матки и сигмовидную кишку с признаками их некроза. Достоверных данных за вовлечение мезорек-тальных ангионевральных структур выявлено не было (EMVI-).

На основании данных, полученных на предоперационном этапе, выполнена оценка индекса карциноматоза (PCI — СТ), который составил 20 баллов [15].

По данным фиброколоноскопии определялся местный рецидив в области сформированного в 2017 г. илеотранс-верзоанастомоза, а также прорастание опухоли в просвет кишки на уровне селезёночного изгиба ободочной кишки, проксимального отдела сигмовидной

Рис. 4, 5. Опухолевый инфильтрат в малом тазу.

кишки и в прямой кишке с переходом на ректосигмоидный отдел с формированием стеноза её просвета.

Комплексная оценка преморбидного статуса больной выявила ИБС, атеросклеротический кардиосклероз, хроническую сердечную недостаточность 2 функционального класса по NYHA, хронические эрозивные эзофагит и гастрит вне обострения, а также варикозное расширение вен нижних конечностей.

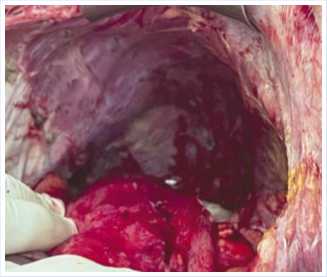

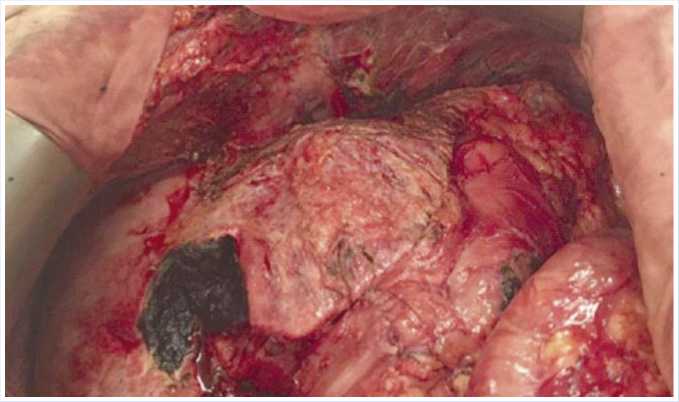

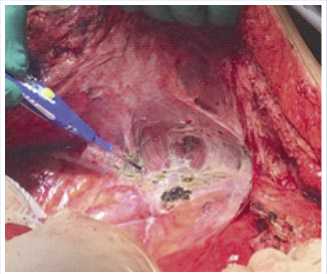

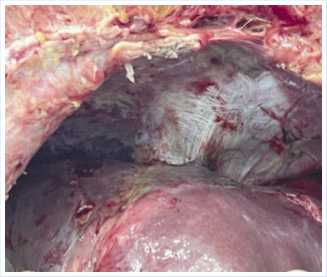

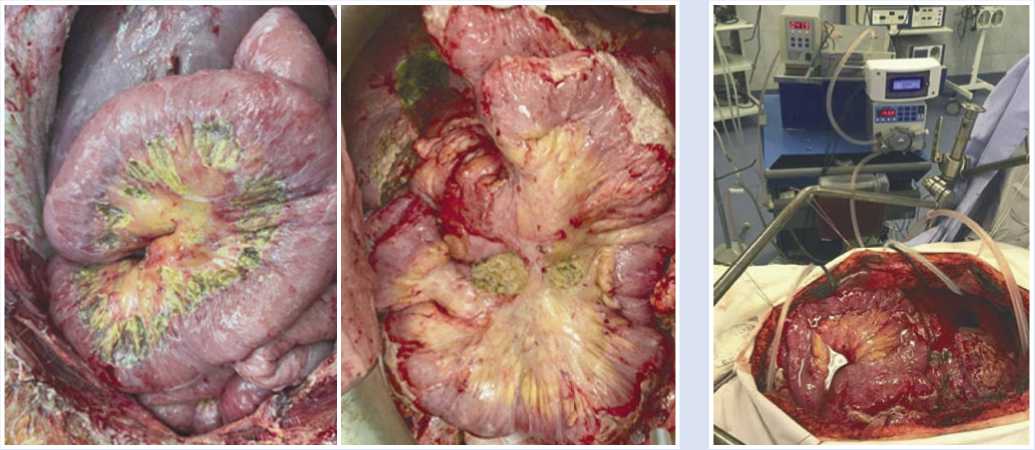

Учитывая развитие у пациентки жизнеугожающих осложнений в виде декомпенсации многоуровневых нарушений кишечной проходимости и некроза рецидивных опухолевых узлов, 12.11.2020 г. больная была оперирована. В ходе ревизии были уточнены данные предоперационной лучевой диагностики — интраоперационный индекс PCI составил 22 балла [15]. Выявлены признаки некроза опухолевых узлов в малом тазу и в области ворот печени, явления многоуровнего декомпенсиро- ванного нарушения проходимости тонкой и толстой кишки (Рис. 6, 7). В связи с очевидным отсутствием перспектив применения симптоматического вмешательства в условиях сочетанных жизнеугрожающих осложнений прогрессирующей опухоли интраоперационным консилиумом, учитывая её потенциальную ре-зектабельность, было принято решение о попытке циторедуктивного вмешательства. Выполнены задняя супралева-торная эвисцерация таза, расширенная правосторонняя гемиколэктомия, резекция тонкой кишки, атипичная резекция VI сегмента печени (Рис. 8), тотальная перитонэктомия (Рис. 9–14). В результате выполненного оперативного вмешательства удалось достичь индекса полноты циторедукции ССR — 0 [15].

Учитывая тяжесть состояния больной, объём выполненного оперативного вмешательства, выраженность энтеральной недостаточности, высокие риски прогрессирования множественной органной

Рис. 6. Опухолевый конгломерат заднего Рис. 7. Многоуровневые нарушения тонкоки-компартмента малого таза с явлениями шечной проходимости канцероматоз- некроза. ного генеза.

Рис.11. Вид операционной раны после пери-тонэктомии левого верхнего квадранта живота.

Рис. 8. Вид операционной раны после атипичной резекции IV сегмента печени, резекции круглой связки печени, глиссонэктомии и перитонэктомии верхнего левого квадранта живота.

Рис. 9. Передне-боковая перитонэктомия.

Рис. 10. Вид операционной раны после перито-нэктомии правого верхнего квадранта живота.

дисфункции в послеоперационном периоде, интраоперационным консилиумом было принято решение воздержаться от восстановления непрерывности желу- дочно-кишечного тракта. Реконструктивное вмешательство и гипертермическую внутрибрюшную химиоперфузию рекомендовано выполнить на втором

Рис. 12. Вид операционной раны после частичной глиссонэктомии и перитонэктомии сухожильного центра диафрагмы.

этапе хирургического лечения после стабилизации состояния больной через 7–10 суток. В завершении операции последовательно были сформированы илеостома и десцендостома, после контроля гемостаза брюшная полость санирована, дренирована и ушита. В результете гистологического исследования удалённых препаратов верифицированы yмеренно-дифферецированная аденокарцинома, перитонеальный канцероматоз, метастазы в печень, брыжейке тонкой кишки, малом сальнике и лимфатических узлах (pT4aN1cM1c Ro G2).

На 10 сутки послеоперационного периода на фоне многокомпонентной консервативной терапии состояние пациентки расценено как стабильное, средней степени тяжести. Клинико-лабораторные показатели в полной мере компенсированы, в связи с чем было принято решение о выполнении второго этапа хирургического лечения. 22.11.2020 г. выполнена релапаротомия, при последовательной ревизии брюшной полости видимых

Рис. 13, 14 . Вид брыжейки тонкой кишки после мезентериальной перитонэктомии.

Рис. 15. Гипертермическая интраоперационная химиоперфузия брюшной полости, «coliseum technique».

опухолевых очагов не обнаружено, индекс PCI — 0, индекс полноты циторедукции ССR — 0 [15]

Выполнена гипертермическая интраоперационная внутрибрюшная химиоперфузия (Рис. 15) в режиме: цисплатин — 100 мг, митомицин — 40 мг; температура перфузата — 42 °С; время перфузии — 60 мин. [16]. Интраоперационных осложнений не было.

23.11.2020 г. больная переведена из отделения интенсивной терапии в хирургическое отделение. Послеоперационный период осложнился развитием острого энтерита и острого цистита, которые были успешно купированы консервативной терапией. Пациентка была выписана на 24 сутки после первой операции.

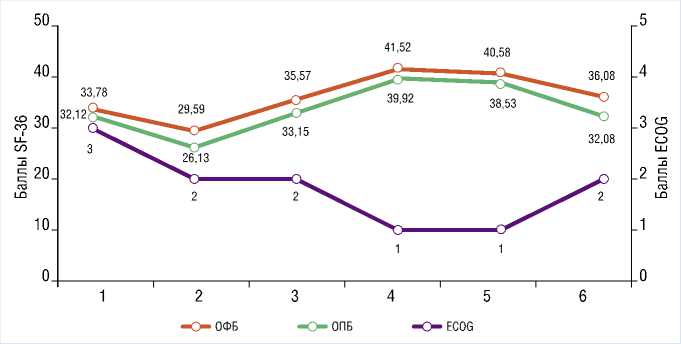

Динамическое наблюдение за состоянием больной включало оценку качества её жизни с помощью опросника SF-36 при поступлении, на 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев после операции [17]. Результаты изучения качества жизни представлены на рис. 16.

Обращает на себя внимание, что восстановление показателей общего физиологического и психологического благополучия до исходного уровня произошло через 3 месяца после операции, а существенное улучшение данных показателей и качества жизни больной было зарегистрировано к началу 6 месяца послеоперационного периода. От предложений системной химиотерапии больная категорически отказалась. В ходе дальнейшего динамического наблюдения

Рис.16. Динамика основных показателей качества жизни в послеоперационном периоде. ОФБ — общее физическое благополучие, ОПБ — общее психологическое благополучие, 1 — при поступлении, 2 — через 1 месяц после операции, 3 — через 3 месяца после операции, 4 — через 6 месяца после операции, 5 — через 9 месяцев после операции, 6 — через 12 месяцев после операции.

при контрольном обследовании в марте 2021 г., через 4 месяца после операции, данных за прогрессирование и рецидив РТК не получено. Однако, в июле 2021 г., через 8 месяцев после операции, были выявлены два метастаза в печени и перитонеальный канцероматоз с развитием гидронефроза вследствие вовлечения в патологический процесс левого мочеточника, в связи с чем было выполнено его стентирование. Прогрессирование РТК закономерно сопровождалось некоторым ухудшением качества жизни больной через 12 месяце после выписки из стационара.

На момент написания статьи общая выживаемость составила 59 месяцев, а безрецидивная выживаемость — 7 месяцев. При этом необходимо обратить внимание, что время до прогрессирования заболевания после циторедуктивной операции, выполняемой по поводу тяжелых сочетанных осложнений высокоагрессивного РТК, составило 8 месяцев.

Обсуждение

Прогрессирование злокачественных опухолей брюшной полости и малого таза в подавляющем большинстве случаев неизбежно сопровождается развитием

жизнеугрожающих осложнений, которые принципиальным образом изменяют динамику заболевания. Общепринятые хирургические подходы, заключающиеся в выполнении симптоматических операций, обладают ограниченным потенциалом в решении онкологических задач и не позволяют обоснованно рассчитывать на улучшение качества жизни и выживаемости пациентов.

В этой связи значительный интерес представляет возможность применения циторедуктивных технологий, которые не только позволяют ликвидировать развившиеся осложнения, но и обеспечивают достаточный уровень циторедукции, что убедительно демонстрирует данное клиническое наблюдение.

Очевидно, что одномоментное, в рамках одного оперативного вмешательства, решение изложенных задач неизбежно будет сопровождаться критическим увеличением периоперационных рисков и, как следствие, ухудшением непосредственных результатов в виде увеличения частоты послеоперационных осложнений и уровня летальности.

Обоснованным решением данной проблемы, по-видимому, является снижение хирургической агрессии за счёт применения тактики этапного хирургического лечения. При этом, основной задачей первого этапа у данной больной являлась ликвидация жизнеугрожающих осложнений, развившихся вследствие прогрессирования опухоли. В тоже время использование для её решения идеологии циторедуктивной хирургии позволило обеспечить полноценную элиминацию опухолевой ткани из организма. Выполнение на втором этапе внутрибрюшной гипертермической химиоперфузии завершило программу хирургического, в том числе циторедуктивного лечения. В конечном итоге, применение тактики этапной циторедуктивной хирургии у больной агрессивной формой прогрессирующего осложнённого РТК создало условия для пролонгации жизни и постепенного значимого улучшения основных показателей её качества.

Заключение

Таким образом, этапное применение циторедуктивных технологий в хирургическом лечении больных осложнёнными диссеминированными опухолями органов брюшной полости и малого таза позволяет не только устранить жизнеугрожающие осложнения, но и добиться полноценной циторедукции у больных с неблагоприятным преморбидным фоном и высокими периоперационными рисками.

Циторедуктивная хирургия обеспечивает улучшение показателей общего физиологического и психологического благополучия больных осложнёнными агрессивными формами РТК и потенциально способствует созданию предпосылок для проведения эффективной системной лекарственной терапии.

Согласие пациента . Пациентка добровольно подписала информированное согласие на публикацию персональной медицинской информации в обезличенной форме.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

55(9-10): 1183-1189. doi: 10.1080/0284186X. 2016.1182211.

Список литературы Двухэтапная циторедуктивная хирургия при осложнённом прогрессирующем раке тонкой кишки

- Howe JR, et al. Adenocarcinoma of the small bowel: Review of the National Cancer Data Base, 1985-1995. Cancer. 1999; 86(12): 26932706.

- DeVita VT, Lawrence TS, Rosenberg SA. DeVita, Hellman, and Rosenberg's cancer: principles & practice of oncology. 2019.

- Dabaja BS, et al. Adenocarcinoma of the small bowel: Presentation, prognostic factors, and outcome of 217 patients. Cancer. 2004; 101(3): 518-526. doi: 10.1002/cncr. 20404.

- Legué LM, et al. Trends in incidence, treatment and survival of small bowel adenocarcinomas between 1999 and 2013: a population-based study in The Netherlands. Acta Oncol. 2016; 55(9-10): 1183-1189. doi: 10.1080/0284186X. 2016.1182211.

- Frost DB, Mercado PD, Tyrell JS. Small bowel cancer: A 30-year review. Ann. Surg. Oncol. 1994; 1(4): 290-295. doi: 10.1007/BF02303567.

- Cordova-Delgado M, et al. Case Report: Molecular Features and Treatment Options for Small Bowel Adenocarcinoma. Front. Oncol. 2021; 11: 593561. doi: 10.3389/fonc.2021.593561.

- Locher C, et al. Small bowel adenocarcinoma: French intergroup clinical practice guidelines for diagnosis, treatments and follow-up (SNFGE, FFCD, GERCOR, UNICANCER, SFCD, SFED, SFRO). Dig. Liver Dis. 2018; 50(1): 15-19. doi: 10.1016/j .dld.2017.09.123.

- Benson AB, et al. Small Bowel Adenocarcin-oma, Version 1.2020, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. J. Natl. Compr. Canc. Netw. National Comprehensive Cancer Network. 2019; 17(9): 1109-1133. doi: 10.6004/ jnccn.2019.0043.

- Raghav K, Overman MJ. Small bowel adenocarcinomas — existing evidence and evolving paradigms. Nat. Rev. Clin. Oncol. 2013; 10(9): 534-544. doi: 10.1038/nrclinonc.2013.132.

- Гринев М.В. Циторедуктивная хирургия: (на модели лечения колоректального рака IV стадии). — СПБ: Гиппократ, 2003. — 92 с. [Grinev MV. Tsitoreduktivnaya khirurgiya: (na modeli lecheniya kolorektal'nogo raka IV stadii). St. Petersburg: Gippokrat; 2003. 92 p. (In Russ).]

- Aparicio T, et al. Small bowel adenocarcinoma: Epidemiology, risk factors, diagnosis and treatment. Dig. Liver Dis. 2014; 46(2): 97-104. doi: 10.1016/j.dld.2013.04.013.

- The BIG-RENAPE Group, et al. Cytoreductive Surgery Plus Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy for Peritoneal Metastases From a Small Bowel Adenocarcinoma: Multi-Institutional Experience. Ann. Surg. Oncol. 2018; 25(5): 1184-1192. doi: 10.1245/s10434-018-6369-x.

- Li LT, et al. Ki67 is a promising molecular target in the diagnosis of cancer (Review). Mol. Med. Rep. 2015; 11(3): 1566-1572. doi: 10.3892/mmr.2014.2914.

- Беляев А.М. и др. Комплексное лечение кар-циноматоза брюшины при колоректальном раке // Medline. Российский Биомедицинский Журнал. — 2011. — Т.12. — С.185-201. [Belyaev AM, et al. Complex treatment of peritoneal carcinomatosis from colorectal cancer. Medlin. Rossiiskii Biomeditsinskii Zhurnal. 2011; 12: 185-201. (In Russ).]

- Беляев А.М. Циторедуктивные операции и гипертермическая внутрибрюшинная химиотерапия в комплексном лечении распространенных форм интраабдоминального рака: дис. на соиск. учен. степ. д-ра мед. наук. М., 2004. [Belyaev AM. Tsitoreduktivnye operatsii i gipertermicheskaya vnutribryushin-naya khimioterapiya v kompleksnom lechenii rasprostranennykh form intraabdominal'nogo raka. [dissertation] Moscow; 2004. (In Russ).]

- Беляева О.А. Химиоперфузионное лечение канцероматоза брюшной полости / О.А. Беляева [и др.]. — СПб., 2016. — 146 с. [Bely-aeva OA. Khimioperfuzionnoe lechenie kantse-romatoza bryushnoi polosti / O.A. Belyaeva [et al.]. St.-petersburg, 2016. 146 p. (In Russ).]

- Ионова Т.И. и др. Практические рекомендации по оценке качества жизни у онкологических больных // Злокачественные опухоли: Практические рекомендации RUSSCO^3s2. — 2017. — Т.7. — С.586-891. [Ionova TI, et al. Prakticheskie rekomendatsii po otsenke kachestva zhizni u onkologicheskikh bol'nykh. Zlokachestvennye opukholi: Prakticheskie rek-omendatsii RUSSCO^3s2. 2017.(7):586-891. (In Russ).] doi: 10.18027 / 2224-5057-2017-7-3s2-586-591.