Единое информационное образовательное пространство

Автор: Софронова Н.В.

Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu

Рубрика: Системы и стандарты образования

Статья в выпуске: 2 (14), 1999 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/147135256

IDR: 147135256

Текст статьи Единое информационное образовательное пространство

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Интеграция современного образования идет по двум направлениям. Первое — это объединение содержания образования нескольких дисциплин (например, гуманитарный или естественно-научный цикл), а второе — объединение возможностей образовательных учреждений, и в первую очередь посредством телекоммуникационных связей. Настоящая статья посвящена второму направлению. Но прежде чем раскрыть его, дадим определения образовательного и информационного образовательного пространства.

Под образовательным пространством мы понимаем совокупность факторов, обеспечивающих деятельность учителя для передачи содержания образования обучаемым и деятельность учащихся по присвоению общественных знаний. Объектами образовательного пространства являются материальные объекты (школьные здания, мебель, средства обучения и т. д.), процессы (учения, обучения, управления и т. д.), а также содержание образования и результаты теоретических и методических исследова-

ний. Под информационным образовательным пространством подразумевается часть образовательного пространства, включающая содержание образования, а также совокупность теоретических и методических знаний, позволяющих реализовать и совершенствовать процессы воспитания и обучения.

Проблемой создания специфической среды, где происходит процесс обучения, начали заниматься в конце прошлого века. Так, известная итальянская просветительница Мария Монтессори продемонстрировала огромную эффективность так называемого естественного обучения, т. е. обучения, состоящего в надлежащем воздействии нс на детей, а на окружающую их обстановку, ближайшую среду их жизнедеятельности (см.: Монтессори М. Руководство к моему методу: Пер. с итал. М., 1916). Наиболее благоприятной средой, средством целостного, гармонического, всестороннего развития детей русский педагог Константин Николаевич Вентцель считал „маленькое общество, состоящее из детей и их воспитателей; здесь мы имеем ту форму общения людей друг с другом, которую можно назвать воспитывающим и образовывающим общением" (цит. по: Бим-Бад Б. М. Педа гогические течения в начале двадцатого века. М., 1994. С. 50).

Американский педагог-исследователь, разработчик системы обучения Лого, С. Пейперт указывал на необходимость создания „среды обучения нового типа", в которой должен быть организован свободный контакт между детьми и компьютерами (см.: Пейперт С. Переворот в сознании: Дети, компьютеры и плодотворные идеи: Пер. с англ. М., 1989. С. 27). В. В. Гузеев под „обучающей средой" (в терминологии автора) понимает „учителя и применяемые им методы, формы, средства, приемы, режимы обучения" (Гузеев В. В. Образовательная технология: от приема до философии // Директор школы. 1996. № 4. С. 52). И. В. Роберт „информационно-учебную среду со встроенными элементами технологии обучения" (в терминологии автора) определила как „совокупность условий, способствующих возникновению и развитию процессов:

— активного информационного взаимодействия между преподавателем и обучаемым (обучаемыми) и средствами ин формационных технологий (средства, ориентированные на выполнение разнообразных видов самостоятельной деятельности с объектами предметной среды, в том числе информационно-учебной, экспериментально-исследовательской деятельности), осуществляемого оперированием компонентами системы средств обучения;

— функционирования организационных структур педагогического воздействия в рамках определенной технологии обучения" (Роберт И. В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы, перспективы использования. М., 1994. С. 129).

Мы не ограничиваем понятие образовательного пространства рамками единичного учебного процесса. Напротив, современное состояние информационного общества, членами которого все мы являемся, позволяет говорить о едином информационном образовательном пространстве. Возможность объединения образовательных пространств регионов (стран, областей, районов) появилась в связи с созданием и распространением глобальных компьютерных сетей.

Глобальные компьютерные сети (Global Networks — GN или Word Area Networks — WAN) включают компьютеры и каналы связи, обеспечивающие возможность передачи информации от компьютера к компьютеру. Сети охватывают миллионы компьютеров практически во всех странах мира. Услугами GN пользуются десятки миллионов человек.

Глобальные сети представляют собой специфические предприятия по производству (предоставлению) информационного сервиса. Эта электронная почта, телеконференции, новости, биржевые сводки, доступ к сетевым архивам и базам данным и т. д. По принципам организации деятельности телекоммуникационные сети могут быть коммерческими и некоммерческими. Некоммерческие сети обычно обслуживают нужды науки и образования, их функционирование дотируется государством и благотворительными фондами.

В конкретной глобальной сети используется один или несколько различных наборов протоколов. Практически все общедоступные сети в мире прямо или косвенно связаны друг с другом. Для связи между различными компьютерными сетями, как видно из нижеприведенной схемы, применяются „шлюзы*1 (gateways) — специальные программы, обеспечивающие преобразование формата сообщений в соответствии с различными протоколами.

Выход в Internet

Сервер

Сеть Fidonet

Шлюз

Сервер

Схема организации информационных коммуникаций

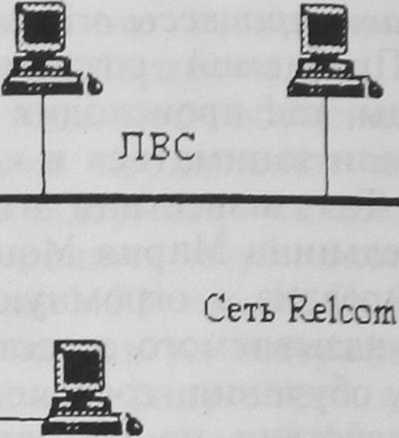

Построение информационной среды региона производится путем последовательного подключения локальных вычислительных сетей организаций к центральному узлу. Рассмотрим, как это происходит. Прежде всего создается коммуникационный узел вузов, затем к нему подключаются организации, занимающиеся повышением квалификации и усовершенствованием специалистов, а также средние специальные учебные заведения. На последнем этапе в информационную среду включаются школьные учебные заведения и органы методического обеспечения и управления средним образованием.

К настоящему времени уже наработан некоторый опыт работы в телекоммуникационных сетях, и можно уверенно сказать, что сети позволяют решать в сфере образования целый ряд задач, среди которых:

-

— обеспечение качественной компьютерной связи членов научного сообщества между собой внутри страны, а также с зарубежными коллегами;

-

— содействие развитию отечественных фундаментальных исследований;

-

— обеспечение неограниченного и эффективного доступа к отечественным и зарубежным сетевым информационным ресурсам;

-

— содействие созданию и внедрению новейших информационных технологий в учебный процесс.

Связь между членами научного сообщества осуществляется путем организации телеконференций, посредством электронной почты и других услуг информационных сетей. Что такое электронная почта, легко понять любому, кто пользовался услугами обыкновенной (или, как се называют американцы, snailmail — улиточной) почты. Здесь также надо отправлять по адресу сообщение, но только записанное нс на бумаге, а в виде файла на компьютере.

О содействии развитию фундаментальных исследований можно говорить в связи с тем, что любое исследование — это прежде всего переработка информации. Что наработано к сегодняшнему дню? В какой области идут интенсивные исследования, какие получены результаты? Все это должен знать любой ученый, чтобы ..не изобретать велосипед", чтобы „не бежать на месте“ Именно компьютеры становятся сегодня основным хранилищем информации, оспаривая первенство у библиотек. Действительно, во всех основных библиотеках существует информационное обслуживание на основе компьютеров. В библиотеках созданы архивы данных, в которые возможен доступ с удаленных ЭВМ. Другими словами, сидя в Чебоксарах, вы можете поработать в Российской государственной библиотеке или даже в зарубежной.

Еще одно хранилище информации предоставляют сетевые информационные ресурсы. Здесь, наряду с дублированием печатных изданий, накапливаются данные, хранимые только на серверах. Это может быть как коммерческая, так и некоммерческая информация. Объем данных практически бесконечен. В глобальной всемирной сети Internet, например, можно „блуждать" неделями, находя все новые и новые страницы. Поэтому существуют специальные средства поиска информации, так называемые броузеры, которые выведут вас на нужную страницу в кратчайшее время. В сети Internet можно и в художественный музей „сходить", и в кафе „посидеть", и в игры поиграть, и новости почитать. Поскольку я работаю в образовательной структуре, то меня больше всего интересует именно эта область информационных ресурсов. В Internet поднимаются образовательные проблемы. Это тематические телеконференции, странички вузов России и других стран, анонс программного обеспечения для обучения и т. д. Но доля информации, посвященной образовательным проблемам, примерно как и в жизни, не очень велика.

Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс связано не только с телекоммуникациями, здесь имеется в виду все, что имеет отношение к компьютерам: мультимедиа, прикладное программное обеспечение и пр. Но, коль скоро мы говорим о телекоммуникационных связях, остановимся подробнее именно на этой возможности использования информационных технологий в обучении.

Вспоминается семинар, проходивший в 1994 г. в Российской академии образования. На него были приглашены учителя и учащиеся, участвовавшие в телекоммуникационных проектах. И те и другие были увлечены участием в проектах. Так, один учитель восторженно рассказывал об экспедиции по джунглям. Они с другими командами — участницами проекта „прокладывали дорогу" в африканских прериях, делились впечатлениями об „увиденном" (прочитанном в книгах), об удивительных приключениях, происшедших с ними. Для проведения такой работы, поисковой деятельности наряду с богатой творческой фантазией необходимы исследовательские качества.

Некоторые ребята работали в сетях самостоятельно. Например, одна девушка-москвичка искала и нашла подругу по переписке, с которой они стали обмениваться кулинарными рецептами. Москвичке это было вдвойне интересно (другая девушка — американка), так как общались они на английском языке.

Запомнилось мне также выступление на конференции, посвященной проблемам информатизации образования, координатора одной из образовательных сетей в Америке Питера Хатчера (Peter Hutcher). Кроме интересного рассказа об организации телекоммуникаций в сфере образования в Америке, он привел несколько красноречивых высказываний учителей, в частности такие: „Телеконференция действительно соединила меня с моей работой в области образования. Моя энергия и энтузиазм далеко ушли от того, что было раньше. Я действительно верю, что школьное обновление — это результат, по крайней мере частный, персонального обновления"; „Я не могу не осознать, как далеко мы зашли; мы были хорошей школой, когда мы начали, но с Вашей помощью мы приобрели хорошо выстроенную стратегию учителей и превратили нашу школу в место, более ориентированное на детей. Самое лучшее состоит в том, что мы стали лучше воспитывать. Мы пользуемся научными исследованиями, самооценкой нашей собственной учительской и школьной практики и усердно работаем для того, чтобы сделать школу веселым, волнующим и безопасным местом для детей"

В связи с проблемой телекоммуникаций в образовании нельзя не сказать о новой форме получения диплома, так называемом дистанционном обучении. Вы можете, находясь в Чебоксарах или любом другом месте, где есть компьютер, обучаться, например, в Гарвардском университете и получить затем соответствующий сертификат. Не буду преувеличивать, такое обучение ведется не на всех факультетах и не во всех вузах, но я знаю людей, которые учатся в Америке, живя в Казани. Это студенты Казанского университета, которые пожелали иметь свидетельство и об американском образовании. Они по сетям получают задания, отсылают свои решения. Им высылаются также обучающие программы, видеоролики с лекциями, необходимое прикладное обеспечение. Экзамены на присвоение квалификации у этих студентов будет принимать преподаватель того американского вуза, где они обучаются. Он должен приехать в Казань.

Так почему же, несмотря на такие большие потенциальные возможности, телекоммуникации нс нашли должного применения у нас в образовании? Ответить однозначно, я думаю, нельзя, но причин назвать можно несколько:

— не пришло еще время, сети дороги и малораспространены в России;

— необходимо изменение сознания людей (даже к автомобилям и телефону долго привыкали);

— нет методики использования сетей в учебных целях, работа энтузиастов идет пока на их собственное усмотрение;

— нужна моральная и материальная заинтересованность учителей, так как создание рабочих групп учащихся требует больших усилий и затрат времени.

Но я верю, что телекоммуникационные сети нс постигнет участь радио или телевидения, на которые так много возлагалось надежд в области обучения и воспитания, но надежды эти практически нс реализовались в учебной практике.