Единственность решения задачи синтеза двухзвенного ступенчатого трансформатора волнового сопротивления с чебышевской частотной характеристикой

Автор: Арефьев А.С.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 1 т.22, 2019 года.

Бесплатный доступ

Доказана единственность решения задачи синтеза двухзвенного ступенчатого трансформатора волнового сопротивления с чебышевской частотной характеристикой.

Двухзвенный ступенчатый трансформатор волнового сопротивления, трансформатор волнового сопротивления с чебышевской частотной характеристикой

Короткий адрес: https://sciup.org/140256077

IDR: 140256077 | УДК: 621.372 | DOI: 10.18469/1810-3189.2019.22.1.16-20

Текст научной статьи Единственность решения задачи синтеза двухзвенного ступенчатого трансформатора волнового сопротивления с чебышевской частотной характеристикой

Эквивалентная схема волноводного тракта, содержащего двухзвенный ступенчатый трансформатор волнового сопротивления (ТВС), изображена на рис. 1. Здесь участки 0 и 3 с волновыми сопротивлениями z 0, z 3 соответствуют согласуемым отрезкам линии передачи ( z0 ^ z 3 ) ; участки 1 и 2 представляют собой звенья трансформатора, имеющие одинаковую длину l . Решение задачи синтеза ТВС сводится к определению параметров трансформатора l , z 1, z 2 при заданных значениях волновых сопротивлений согласуемых отрезков линии передачи z 0, z 3, а также ширины полосы согласования или максимального значения рабочего затухания в полосе согласования.

Матрица передачи ТВС A [1], связывающая комплексные амплитуды суммарных напряжений U 1, U 2 и токов I 1, I 2 на его входе и выходе

UU

1 = A 2 ,

I Л J 1 1 2 J

При записи (1) предполагается, что на отрезках

1 и 2, образующих ТВС, постоянная распро-

странения волны у имеет одинаковые значения. Тем самым, элементы матрицы A имеют вид:

A11 = cos2 (Уl)-— sin2 (уl),(2)

z 2

A12 = i (Z1 + Z2) cos (У l) sin (У l),(3)

A21 = i I — + — J cos (Уl) sin (Уl),(4)

I z 1 z 2 J

A22 = cos2 (уl)-— sin2 (уl).(5)

z 1

Рабочее затухание трансформатора L определяется как отношение мощностей прямых волн напряжения на его входе и выходе. Параметр L

выражается через элементы матрицы передачи ТВС A следующим образом [1]:

L = 1 z 0

4 z 3

A11 + A12 + z1 A21 + z2

равна произведению матриц передачи звеньев

A ( j ) ( j = 1,2), A = A ( 1 ) A ( 2 ) , где

^

A

( j )

^ cos ( у l ) iz j sin ( у l p

i

— sin ( у l ) cos ( у l )

v zj ,

( j = 1,2).

0 12 3

|

0------ z0 |

Z1 |

- |

23 |

—0 |

|||

|

Z'l |

|||||||

|

>k |

|||||||

|

Рис. 1 |

I |

I |

|||||

D 0 = JI q + 2 + —

41 q

Исходя из соотношений (2)—(6) можно представить рабочее затухание трансформатора в виде многочлена второго порядка по степеням cos2 ( у l )

L = £ D m cos2 m ( у l ) . (7)

m = 0

Коэффициенты D m ( m = 0,2 ) определяются равенствами

Рис. 2

D

1 = 4

+

( я я z2 z0 z3 z2 z0 z3 9 z0 z3

----------+ я +----------+ я + 2----------

( z 0 z 3 z 2 2 z 0 z 3 z 2 z 1 z 2

2 zZ. - 2 z 0 z 2 - 2 z i z ! - 2 q - 2 z 0 z 3 z 1 z 3 z 0 z 2 q

Z Dm

m = 0

1 f z 3 + 2 + z 0L 1 f S + S T, (10)

41 z 0 z 3 J 4 lv z 0 V z 3 J

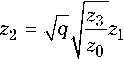

где q = zF. z12z3

Выражение (7) задает частотную характеристику ТВС.

Согласно определению рабочего затухания трансформатора, а также формуле (6), параметр L является действительной величиной. Поэтому соотношения (7)–(11) справедливы только при условии отсутствия затухания на любом из участков волноводного тракта, изображенного на рис. 1. В этом случае мнимые части волновых сопротивлений звеньев z 1 , z 2, а также постоянной распространения волны у равны нулю.

Если волновые сопротивления звеньев трансформатора и согласуемых отрезков линии передачи не зависят от частоты, то можно подобрать параметры z 1 и z 2 таким образом, что многочлен (7) будет иметь вид

распространения волны у пропорциональна частоте. Например, для основной волны коаксиальной линии передачи справедливо соотношение

Y = к ^/Бц, (13)

где Б и ц — относительные диэлектрическая и магнитная проницаемости заполнения; к = to/ c — волновое число свободного пространства; to — круговая частота колебаний; c – скорость света в вакууме. Постоянная распространения основной волны полосковой линии передачи с высокой степенью точности также определяется равенством (13), в котором б и ц следует рассматривать как проницаемости подложки.

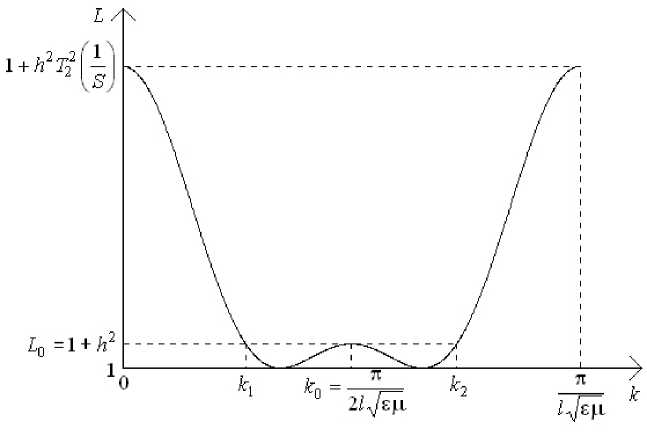

Частотная характеристика двухзвенного ступенчатого чебышевского ТВС приведена на рис. 2. Полосе согласования трансформатора соответствует диапазон значений волнового числа ( к 1 < к < к 2 ) , на границах которого, как и на средней частоте, рабочее затухание принимает значение L 0 = 1 + h 2.

Тем самым, амплитудный множитель h в соотношении (12) определяется максимальным значением рабочего затухания в полосе согласования

h = V L 0 - 1

L = 1 + h 2 T 2

cos ( у l ) S

Здесь T 2( x ) – многочлен Чебышева 1-го рода 2-го порядка; величины h и S называются, соответственно, амплитудным и масштабным мно-

жителями.

Будем предполагать, что в волноводном тракте отсутствует дисперсия. При этом постоянная

Из рис. 2 и формулы (12) следуют равенства

cos

( к ТБц l )

= S ,

cos

( к 2 д/Бц l )

= - S ,

на

основании

которых получаем

cos

( к 1 ТБц l )

-

cos

( к 2 ТБц l )

f к + k2 1— . f k 2 - k i

= 2sin 1----2 л/БЦ l sin 2----1

I 2 J ( 2

д/БЦ 1 1 = 2 s .

Среднее значение волнового числа в полосе согласования

к0 = kUkL = ” = • ^L. (15)

2 2l д/бц д/бц Л -

Здесь Ло — соответствующее значение длины волны в линии передачи. Поэтому

либо получить обратное соотношение

5 = V2

где A k = fe> - к * . Таким образом, масштабный множитель S определяется шириной полосы согласования трансформатора A к . Из равенства (15) также следует, что на средней частоте полосы согласования длина звена трансформатора l равна четверти длины волны в линии передачи Л - .

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях cos2 ( у l ) в выражениях (7), (12) получаем систему уравнений:

D0 = 1 + h 2, (17)

Тем самым, дальнейшие наши рассуждения будут справедливы для обоих вариантов постановки задачи синтеза ТВС.

На основании (8), (17) можно получить ква-

дратное уравнение относительно величины q q 2 - 2 ( 1 + 2 h 2 ) q + 1 = 0.

Его решения:

q12 = 1 + 2 h 2 ± 2 h V1 + h 2

1 + h 2 ± h ) .

При помощи формулы (11) можно выразить одно из неизвестных волновых сопротивлений звеньев трансформатора через другое

D 1 =

4 h 2

S 2 ,

D

4 h 2

2 5 4 .

В качестве неизвестных в этих уравнениях выступают волновые сопротивления звеньев трансформатора z 1 , z 2. Если задача синтеза ТВС решается при заданной ширине полосы согласования A к , то из (16) можно определить масштабный множитель S . В этом случае третьей неизвестной в системе (17)–(19) является амплитудный множитель h . Другой вариант постановки задачи синтеза ТВС предполагает известным максимальное значение рабочего затухания в полосе согласования L 0. При этом, в соответствии с (14), амплитудный множитель h является исходным параметром задачи синтеза, а масштабный множитель S – неизвестной величиной.

Согласно (10), сумма коэффициентов D m , ( m = = 0,2) определяется только известными волновыми сопротивлениями согласуемых отрезков линии передачи z 0, z 3. На основании (10), (17)– (19) имеем

2 2 2

V d = 1 + h 2 f А -1) = 11 z 3 + z - I .

£ 0 m V 5 2 J 4 W z о zz3)

Данная формула позволяет выразить амплитудный множитель через масштабный

С учетом соотношений (9), (22) можно сти уравнение (18) к виду azi - 2bzi + c = 0.

Здесь

приве-

b =

z 0 z 3

q z 0 2

2 q

q )2

z 0 z 0 z 3

z 0 z 3 z 0

,

q

-

8 h 2 , S 2

2 z 2

c = z 0 z 3 + - + T z 0 ^z0 z3 =

I-------- , z 0

V z 0 z 3 +“/=

V v q

. (26)

В

результате имеем

z i = a ( ь ±^a^ ,

где

A = b 2 - ac = ( b - Oo e ) ( b + Oo e ) .

В соответствии с (24), (26)

f ac = 2 +

V

Выразим все величины, присутствующие в (25), (29) через амплитудный и масштабный множители h , S . Согласно (8), (17)

1 5 2 4 - / z -

2 2 - 5 2 \ z o \:3

1 S 2

2 2 - 5 2

sign

z 3 - z 0 ч T z O z s ,

f S - S I, u z 0 zz3 )

---- = 2 ( 1 + 2 h 2 ) - q 1,2 . q 1,2 ,

Подстановка (21) дает

—1- = 1 + 2 h 2 + 2 h 71 + hh1

q 1,2

т h ) 2.

Введем обозначения:

а=. ^ в=.=1.

V z o Zz3 а

С учетом этого, равенство (20) можно записать

b +

V ac =

= 4

1 +

+ h 2

( 2 - S 2 ) 2

S 4

+ h 4

( 2 -

S 2 ) 2

-

в виде квадратного уравнения относительно а или в

а

(

- а sign

в2 + в sign

z 3

- z 0

z 3 - z 0

. v zz,

2 h

2 h

- S 2

S 2

-1 = 0,

-

h 22

- S

S 2

- S 2

S 2

-1 = 0.

Положительные решения этих уравнений имеют вид:

а

h 2

( 2 - S 2 ) 2

S 4

+1 + sign

( z3

-

z 0

z 0 z 3

h 2- S -, (31)

S 2

легко убедиться в справедливости неравенства

b +

v ac > 0.

Если волновые сопротивления согласуемых

h 2

( 2 - S 2 ) 2

S 4

+1 - sign

z 3 - z 0

h 2

-

S 2

отрезков линии передачи удовлетворяют условию Z 3 > Z 0 , то, в соответствии с (35) b i < -Ja i c , b 2 = V ^c T .

При этом, согласно (28), (36) A i < 0, A 2 = 0.

В случае z 3 < Z 0 имеем b = a i c , b 2 < ^Ja 2 C 2 , Ai = 0, A2< 0.

z 0 z 3 J

S 2

. (32)

Таким образом, вне зависимости от того, как

Подставляя выражения (21), (30)–(32) (29) находим

в

(25),

соотносятся величины z 0, z 3, одно из решений (27) уравнений (23) является действительным

положительным

b = 2 + 2л/1 + h 2 hг

( 2 - S 2 ) 2

+ 2 sign

z 3

-

z 0

z 0 z 3

h

S 4

2 2 - S 2

+1 +

2 b z i = — a

S 2

-

4 h 22

-

S 2

оставшиеся два решения имеют отличные от

ac = 2+ 2^1 + 2 2 a h

2 ( 2 - S 2 ) 2

± 2sign

или

z 3

-

z 0

z 0 z 3

h

2 2- S

S 4

S 2 ,

b 1,2 = -J a 1,2 c 1,2 - 4 h 2

2 - S 2

S 2

1 ± sign

S 2,

нуля мнимые части, являясь комплексно сопря-

женными.

Обратимся теперь к определениям, связыва-

ющим волновое сопротивление z и постоянную

распространения волны у с погонными параме-

z 3

"

Из (33), (34) также следует, что

b + V ac =

= 4

-

-

z 0

z 0 z 3

. (35)

трами линии передачи [2]:

z 2 = R n + i to L П = R П G П + ю 2 L П С П G п + i to С п G П + to2 С П

. L n G n - R n C n + i to -ПуП--2^2^, G П + to C П

У = - i 4 ( R n + i to L n ) ( G n + i to С П ) =

= - i\ ( R П G П

- to 2 L n C n )

+ i to ( L n G n + R П C n ) .

1 + V1 + h 2 h

2 ( 2 - S 2 ) 2

S 4

+1 -

h 2 2

-

S 2

S 2

.

Записав данное соотношение в виде

Здесь L П и C П – погонные индуктивность и емкость; R П – погонное сопротивление проводников линии передачи; G П – погонная проводимость изолятора, разделяющего проводники. Как следует из (38), для того, чтобы мнимая часть величины z 2 была отлична от нуля, необходимо наличие потерь в линии передачи R n * 0 и (или) G n * 0. При этом, согласно (39) 0 < arg Г ( i у ) 2 "1 < п.

Отсюда получаем

0 < arg ( i y ) < П,

или

n

< arg ( y ) < 0.

Тем самым, комплексным значениям величин z 2, z соответствует комплексная постоянная распространения y. Как было отмечено выше, в этом случае неуместно представление рабочего затухания трансформатора в виде многочлена (7) с коэффициентами, задаваемыми формулами (8)–(10). Таким образом, как бы ни соотносились

волновые сопротивления согласуемых отрезков

линии передачи z 0 и z 3 , существует единственное решение ( z 1, z 2) задачи синтеза двухзвенного ступенчатого ТВС с чебышевской частотной характеристикой.

На основании (24), (26), (37) имеем

Л zi =

Л

v V z G z a

z 0 J

где

q = 1 + 2h 2 - sign

z 2 h U + h 3 =

TiT h 2

- sign

4 V z 0 z 3 ,

( z3

- z 0

h

Легко убедиться в том, что величины z 1 и z 2 удовлетворяют условию

z 1 z 2 = z 0 z 3 .

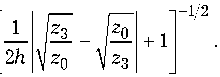

Формулы (40), (41) отличаются от аналогичных соотношений, полученных в [1], множителем

или z1 = z 0

q

Принимая во внимание соотношения (21), (22) получаем следующие выражения для волновых сопротивлений звеньев трансформатора

z 3 - z 0

sign 3----0 .

I V z 0 z 3 J

Следует также отметить, что использованный в [1] подход оставляет открытым вопрос о существовании иных решений задачи синтеза двухзвенного ступенчатого ТВС с чебышевской частотной характеристикой.

Ñïèñîê ëèòåðàòóðû

Uniqueness of solution of problem of synthesis of wave impedance two-link stepped transformer with Chebyshev frequency characteristic

A.S. Aref’ev

Список литературы Единственность решения задачи синтеза двухзвенного ступенчатого трансформатора волнового сопротивления с чебышевской частотной характеристикой

- Фельдштейн А.Л., Явич Л.Р. Синтез четырехполюсников и восьмиполюсников на СВЧ. М.: Связь, 1971. 388 с.

- Конструирование экранов и СВЧ-устройств/ А.М. Чернушенко [и др.]; под ред. А.М. Чернушенко. М.: Радио и связь, 1990. 352 с.