Еджыд-Кыртинское угольное месторождение

Автор: Рябинкина Н.Н., Мосейчик Ю.В., Рябинкин С.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 10 (226), 2013 года.

Бесплатный доступ

Подробно рассматривается геология Еджыд-Кыртинского угольного месторождения Печорского бассейна. Проведена корреляция сводного разреза месторождения с с хорошо изученными стратифицированными разрезами угленосных отложений на Северо-Вуктыльской площади. Приводятся новые данные по определению отпечатков растений из угленосных отложений Еджыд-Кырты.

Геология, угольное месторождение, угленосные отложения, органическое вещество

Короткий адрес: https://sciup.org/149128581

IDR: 149128581

Текст научной статьи Еджыд-Кыртинское угольное месторождение

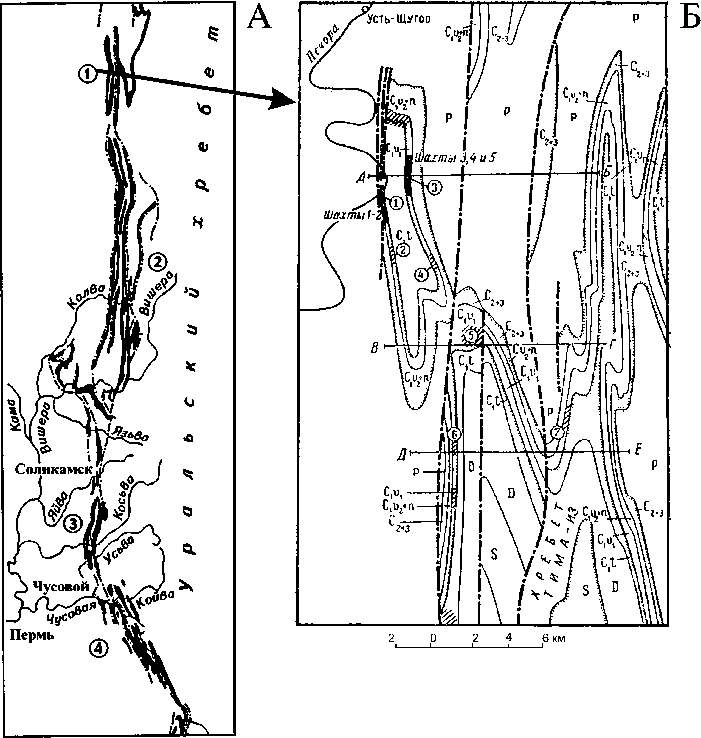

Еджыд-Кыртинское угольное месторождение располагается на правом берегу р. Печоры, в районе современного пос. Кырта, в 40 км к северо-северо-востоку от г. Вуктыл. Тектонически месторождение приурочено к крупной брахиантиклинали Среднепечорского поперечного поднятия севера Предуральского прогиба (рис. 1). Западное крыло складки опрокинуто, осложнено многочисленными разрывами и мелкими складками, а восточное крыло представляет собой моноклиналь.

Добыча угля здесь была прекращена еще в 1957 г. и шахты затоплены, но до сих пор сохранились шахтные отвалы. Во время полевых работ 2010 г. в отвалах одной из шахт на восточном крыле антиклинали были обнаружены алевролиты с отпечатками растений, среди которых Ю. В. Мосейчик были определены уже известные, выявлены и описаны новые виды визейской флоры [4, 6]. Ранее были упоминания о нахождении здесь большого скопления отпечатков растительных остатков, но без их описания и определения [2]. 2

Полученные нами новые данные позволили провести палеогеографическую корреляцию визейских угленосных разрезов в среднем течении р. Печоры с хорошо исследованными разрезами Подмосковного угольного бассейна.

Современный интерес к углям визейского возраста вызван возможностью детальной реконструкции условий осадконакопления в северной части Предуральского прогиба. Развитие угольных пластов Еджыд-Кырты параллельно с нефтяными залежами в одновозрастных песчаниках (рр. Воя и Бол. Соплекс) на протяжении многих лет привлекало внимание геологов. Уточнение модели формирования визейских терригенных отложений на Европейском Северо-Востоке было бы весьма актуально и для выявления новых ловушек углеводородов.

Геология месторождения

Угли нижнего карбона известны в среднем течении р. Печоры с конца XIXв. Систематическое изучение гео логии района началось с 1921 г. В бассейне средней и верхней Печоры геологические исследования проводили А. А. Чернов, В. А. Варсанофьева, Т. А. Добролюбова и Е. Д. Сошкина. С 1930 г. поисково-разведочные работы осуществлял Ухто-Печорский трест. Еджыд-Кыртинское месторождение было открыто К. Г. Войновским-Кригером в 1931 г. [2]. Разведочные работы на месторождении шли с небольшими перерывами до 1947 г. Добыча угля на руднике Еджыд-Кырта была начата вскоре после его открытия, в 1932 г., и продолжалась до 1957 г., затем эксплуатационные работы были прекращены в связи с их нерентабельностью из-за высокой себестоимости угля, сложных условий транспортировки. 3а все время было добыто 1345 тыс. т угля, который использовался в основном для нужд речного флота [3].

В изучаемом районе нижнекаменноугольная терригенная толща, получившая название свиты d«h», имеет небольшую мощность и с размывом залегает на карбонатных породах кизеловского и косьвинско-

Рис. 1. Распространение нижнекаменноугольных угленосных отложений на западном склоне Урала (А) [9] и фрагмент схемы геологического строения Щугор-Вуктыльского угленосного района (Б) [3]. Цифрами в кружочках обозначены угленосные районы: 1 — Шугер-Вуктыльский, 2 — Вишерский, 3 — Кизеловский, 4 — Чусовской

го горизонтов верхнего турне или с тектоническим несогласием на нижнепермских известняках. В единичных скважинах Верхнепечорской впадины удалось установить стратиграфически полный разрез ни-жневизейских отложений на основании палинологических данных, полученных Т. В. Бывшевой и Т. В. Стуковой. В терригенной толще севера Предуральского прогиба ими были выделены аналоги косьвин-ского, радаевского, бобриковского и тульского горизонтов, установленных в нижнем карбоне Русской платформы [7].

Косъвинский горизонт турней-ского яруса представляет собой тонкое переслаивание известняков, известковистых алевролитов, аргиллитов, алевритистых известняков с редкими прослоями кварцевых песчаников. Мощность горизонта 10— 50 м. В большинстве разрезов отложения этого горизонта практически полностью отсутствуют.

Визейский ярус разделяется на нижний и верхний подъярусы. К ни жнему подъярусу относятся радаев-ский и бобриковский горизонты, а к верхнему — тульский, алексинский, михайловский.

Радаевский горизонт залегает чаще с размывом на кизеловских или низах косьвинских карбонатных отложений и образован песчаниками, алевролитами и аргиллитами. Отмечены редкие прослои глинистых известняков и доломитов. Мощность горизонта 30—101 м. В некоторых районах отложения рада-евского горизонта образуют единый нерасчленимый комплекс с бобри-ковскими.

Бобриковский горизонт залегает согласно на радаевских отложениях и состоит из песчаников и алевролитов с тонкими прослоями углей, мергелей, доломитов и известняков. Пласты угля в месторождении Еджыд-Кырта достигают промышленной мощности. Мощность горизонта 26—63 м, а на востоке территории увеличивается до 85—118 м.

Тулъский горизонт согласно залегает на отложениях бобриковско- го горизонта и представлен неравномерно известковистыми и углистыми аргиллитами, глинистыми алевролитами, песчаниками. Отмечены тонкие прослои глинистых известняков. В восточных разрезах верхняя часть горизонта образована известняками и мергелями. Мощность горизонта 23—58 м, на востоке территории возрастает до 188—233 м. Отложения тульского горизонта согласно перекрываются карбонатными породами алексинского горизонта.

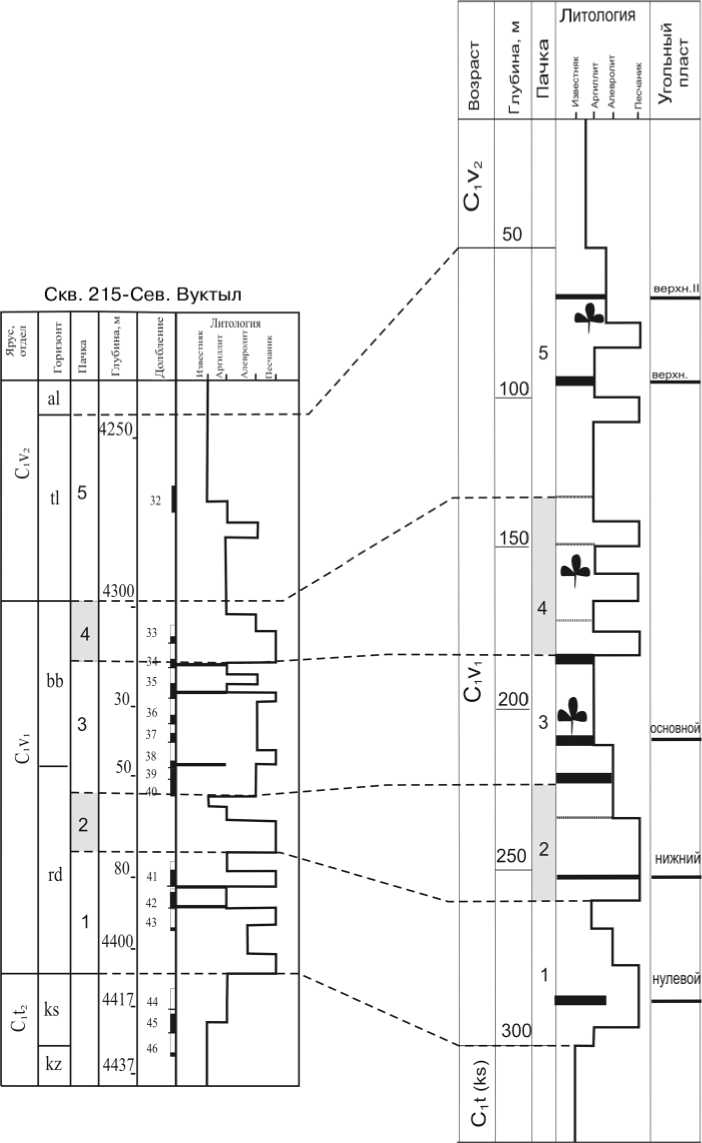

На руднике Еджыд-Кырта терригенная толща C1«h» стратиграфически не была расчленена. В связи с этим нами сделана попытка корреляции терригенных угленосных отложений Северо-Вуктыльской (скв. 210-СВ, 215-СВ), Вуктыльской (скв. 226-Вуктыл) площадей и разрезов скважин и шахт Еджыд-Кыртинского месторождения (по фондовым материалам).

Сводный разрез визейских угленосных отложений по шахтам Еджыд-Кырты

Расчленение разреза угленосной толщи свиты C1«h», вскрытой шахтами Еджыд-Кыртинского месторождения, было проведено Г. Г. Богдановичем в 1947 г. По аналогии с Кизеловским каменноугольным бассейном здесь им было выделено пять свит. Снизу вверх на известняках турне залегают (рис. 2):

-

1. Нижняя переходная свита, представленная переслаиванием аргиллитов, алевролитов и песчаников. Аргиллиты темно-серые до черных. В аргиллитовой пачке отмечены три тонких прослоя углей, среди которых выделен «нулевой» пласт мощностью до 0.6 м. В аргиллитах развиты пиритовые конкреции, сопутствующие пластам углей. Алевролиты, серые с линзочками белого кварцевого песчаника (пятнистые), развиты в кровле толщи. Мощность этого прослоя от 10 до 20 м. Песчаники белые мелкозернистые кварцевые (сахаровидные) наблюдаются в виде тонких линз в прослое алевролита....40—80 м

-

2. Свита нижних песчаников , сложенная массивными желтовато -бурыми кварцевыми песчаниками. Содержит пласт угля «Нижний», который часто замещается углистыми аргиллитами........................17—52 м.

-

3. Основная угленосная свита , представляющая собой тонкое пе- 3

Сводный разрез

Рис. 2. Схема сопоставления разреза визейских отложений скв. 215-Северный Вуктыл и сводного разреза шахт Еджыд-Кырты

-

4. Свита верхних песчаников выделяется по смене угольных пла

-

5. Верхняя переходная свита , сложенная песчаниками, алевролитами и глинистыми породами. В средней части свиты выделяется угольный пласт II «Верхний». Песчаники кварцевые светлые слюдистые, встречаются в виде огромных линз, не выдержаны по простиранию, содержат многочисленные отпечатки Stigmaria ficoides Brongn. В подугольных пластах в песчаниках и алевролитах развиты текстуры типа «кучерявчики», наблюдается обилие сидеритовых конкреций. Вверху свиты залегает пачка пестрых глин (8—25 м).....80— 100 м

реслаивание аргиллитов с песчаниками и алевролитами. Маломощные и редкие слои песчаников содержат огромное количество обугленных растительных остатков. Алевролиты полосчатые вследствие тонкого переслаивания с углистыми аргиллитами. Аргиллиты обогащены органическим веществом (ОВ) до образования углистых аргиллитов и углей. В центральной части свиты выделяется угольный пласт «Основной». 4

В аргиллитах горизонтами развиты конкреции пирита и сидерита. В угольном пласте конкреции сидерита караваеобразной формы достигают 40 см в длину. Основанием свиты является первый угольный пласт, залегающий на песчаниках нижележащей свиты, кровлей — последний пласт углей на границе с вышележащими песчаниками..............15—40 м

стов и аргиллитов песчаниками в основании и появлению аргиллитов и углей в кровле. Песчаники переслаиваются с алевролитами и редко с аргиллитами, пласты углей в свите не отмечаются. Мощные пласты песчаников (3 м и более) по напластованию содержат отпечатки и обугленные остатки флоры. В верхней части свиты выделяется маркерный горизонт — гороховидный алевролит (3—5 м). Это темно-серый алевролит с округлыми включениями тонкозернистого кварцевого песчаника. Конкреций пирита и сидерита в породах практически нет.........40—60 м

Перекрывается терригенная толща известняками позднего визе. Общая мощность разреза колеблется от 190 до 250 м.

Разрезы скважин 215-Сев.

Вуктыл и 226-Вуктыл

Скважина 215-Сев. Вуктыл находится в пределах Верхнепечорской впадины, в 13.9 км к северо-северо-востоку от г. Вуктыл, и вскрывает практически всю терригенную толщу в автохтонном залегании. Нами выделено пять пачек (свит), близких по составу и строению к вышеописанным свитам Еджыд-Кыртинского месторождения. На известняках ки-зеловского горизонта залегают аргиллиты и известковистые алевролиты косьвинского горизонта турней-ского яруса, терригенные породы пачек 1—4 относятся к нижнему визе, а пачки 5 — к тульскому горизонту верхнего визе (рис. 2).

Пачка 1. Представляет собой ритмичное переслаивание песчаников, алевролитов и аргиллитов. Песчаник белый, светло-серый кварцевый мелкозернистый со множеством обугленных растительных остатков. Алевролит черный креп- кий кварцевый с многочисленными обугленными растительными остатками. Аргиллит черный углистый, слоистый, переходящий в алевролит. Содержит прослой (0.1 м) угля ...35 м

Пачка 2. Сложена кварцевым песчаником, переходящим вверх по разрезу в алевролит и аргиллит. Интервал керном не охарактеризован............................................... 15 м

Пачка 3. Образована песчаником, сменяющимся алевролитом с редкими прослоями аргиллитов, содержащими прослои углей. Песчаник кварцевый светлый мелкозернистый плотный. Цемент карбонатный и глинистый с обилием углефицированных растительных остатков. Алевролит черный кварцевый с тонкими прослоями светлых песчаников. Аргиллит черный углистый с прослоями углей..............35 м

Пачка 4. Состоит из песчаников, алевролитов и аргиллитов. Песчаник серый мелкозернистый кварцевый с тонкой слоистостью, обусловленной наличием темных глинистых прослоев. Вверх по разрезу переходит в глинистый алевролит с гнездами глин, а затем в аргиллит. Аргиллит черный углистый......................................15 м

Пачка 5. Сложена алевролитами, переходящими вверх по разрезу в аргиллиты и известняки. Алевролиты черные глинистые, похожие на алевролиты пачки 4. Аргиллиты черные углистые с обилием обугленного растительного детрита. Известняк темно-серый глинистый, в верхней части пачки выделяется прослой светло-серого известняка с алевритовой примесью зерен кварца, пористого с включениями органического вещества (нефтенасыщение?) в средней части пачки..................................50 м

Скв. 226-Вуктыл пробурена в 18 км к юго-юго-западу от г. Вуктыл и тоже вскрывает автохтон Вуктыльской складки. Терригенная толща залегает с размывом на известняках косьвинского горизонта и представлена отложениями рада-евского, бобриковского и тульского возраста. В её составе также выделяются пять пачек, аналогичных вышеописанным. Первая и вторая пачки относятся к радаевскому горизонту, третья и четвертая — к бобриковско-му, а пятая — к бобриковско-туль-скому. В них соответственно прослеживаются и угольные слои, но значительно меньшей мощности.

Если учесть, что в шахтах в основном разрабатывались

«Основной» и «Верхний» угольные пласты, то отпечатки флоры, найденные нами в отвалах, скорее всего принадлежат породам бобриковского и тульского горизонтов.

Условия формирования угленосных отложений

Среди растительных остатков, обнаруженных в алевролитах, сопровождающих угольные пласты Еджыд-Кыртинского месторождения, преобладают фрагменты стеблей плауновидных Lepidodendron kyrtense, L. ryabinkinae, Eskdalia venskeliorum, а также инситных ризофоров (корневых систем) плауновидных Stigmaria ficoides. Обилие растительных остатков, их хорошая сохранность, отсутствие избирательной сортировки и наличие ризофоров в прижизненном положении указывают на то, что захоронения этих остатков являются автохтонными или гипоавтохтонными. Такого типа фитоориктоценозы в наибольшей степени отражают первичные пространственные отношения материнских растений, поэтому можно предполагать, что перечисленные выше виды входили в состав одного палеофитоценоза. По систематическому составу бобриковский палео-фитоценоз Еджыд-Кырты наиболее близок к растительным сообществам пойменных торфяных болот, существовавших в то же время на южном крыле Подмосковного бассейна [4, 6]. Поэтому условия формирования торфяников, давших начало еджыд-кыртинским углям, могут быть восстановлены по аналогии с условиями торфонакопления в Подмосковном бассейне [5].

Бобриковские торфяники южного крыла Подмосковного бассейна формировались на территории обширной речной поймы, для которой были характерны мелкие заболоченные водоемы со стоячей водой. Выделяются две основные фазы формирования торфяных болот. На первой стадии зарастания водоема поселялись травянистые плауновидные рода Eskdalia. Это были растения со слабо ветвящимися стеблями диаметром 2—4 см и предположительной высотой 1—2 м. На этой стадии торф был покрыт тонким слоем малоподвижной воды, который создавал анаэробные условия. При увеличении мощности торфа поверхность торфяника оказывалась выше уровня воды, и на смену травянистых плауновидных приходили древовидные плауновидные рода Lepidodendron. Это были деревья с длинным прямым стволом до 20 см в диаметре и предположительно 10 м в высоту, разветвленным только в верхней части. Крупные ризофоры Stigmaria, принадлежавшие этим деревьям, насквозь пронизывали торфяную массу. На второй стадии тор-фонакопление развивалось благодаря высокой атмосферной влажности. При увеличении глубины водоема древовидные Lepidodendron могли вновь сменяться травянистыми Eskdalia. После того как торфяник заносило аллювием, образовывалась минеральная покрышка и торф переходил в ископаемое состояние.

Угленосность Еджыд-Кыртинского месторождения изучена наиболее полно. Здесь разведочными работами было установлено до семи угольных пластов в виде вытянутых крупных линз. Для разработки пригодны пласты «Основной» (3.84 м) и «Верхний» (до 1.85 м), но их мощность даже в пределах одного шахтного поля местами снижается до нерабочей (пропластки менее 0.4 м). Оба пласта содержат от одного до трех породных прослоев мощностью 0.03—0.15 м. Расстояние между пластами по нормали изменяется от 4 до 20 м. Другие пласты становятся рабочими лишь на отдельных участках. Коэффициент общей угленосности пластов колеблется от 0.96 до 1.82, рабочей — от 0.37 до 1.04 [3].

Угли Еджыд-Кыртинского месторождения в основном гумусовые. Выделяются три типа углей: 1) полублестящие, сложенные дюрено-кла-реном с линзочками и полосами витрена, 2) полуматовые кларено-дю-реновые с полосами витрена и рассеянными минеральными примесями, 3) матовые дюреновые с линзочками витрена и глинистой минеральной примесью. Пласты «Верхний» и «Основной» сложены главным образом полублестящим типом углей, пласт «Нижний» — матовым и полу-матовым. Угли с р. Варканъёль и из скважин Вуктыльского района определяются преимущественно как сапропелевые [8].

Качество углей изучено недостаточно. Анализ проб из горных выработок Еджыд-Кыртинского месторождения производился главным образом из пластов «Основной» и 5

«Верхний» [3]. Угли по степени метаморфизма относятся к газовым спекающимся.

Опыты сухой перегонки угля пласта «Основной», проведенные непосредственно на руднике Еджыд-Кырта, дали следующие результаты, %: водной смолы 19.9, первичной смолы около 17, полукокса до 66. Газовые потери составили около 17 %. При разгонке смолы получено: легких масел 25.5, тяжелых 74.5 %. Ранее отмечалось, что угли могут представлять интерес как химическое сырье [1]. Угли Еджыд-Кырты до 1957 г. использовались в качестве котельного топлива на речных судах.

Еджыд-Кыртинское месторождение было вскрыто штольнями, наклонными и вертикальными шахтами. Глубина отработки не превышала 100—200 м. Газопроявления на шахтах не наблюдалось. Притоки воды в шахты из пород свиты C1«h» составляли 3—4 м3/час при максимальном значении 50 м3/час. Подземные воды поступали из песчаников (трещинно-пластовые воды). Мягкая пачка пород, заключающая пласты угля «Основной» и «Верхний», была практически безводной. Однако вскрытие визейских известняков выработками шахты приводило к катастрофическим притокам карстовых вод в шахту, достигавшим 200— 100 м3/час [3]. Видимо, этим и объясняется затопление шахт после их закрытия (рис. 3).

Запасы углей ранее определялись в количестве 365 млн т, из них действительные и вероятные 43.85 млн т. В 1958 г. В. И. Яцук провел пересчет запасов углей Щугер-Вуктыльского района по пластам мощностью не менее 0.4 м и с зольностью углей до 40 %. Общие геологические запасы углей до глубины 600 м были определены в количестве 156.7 млн т, из них в Еджыд-Кыртинском месторождении 64.4, в Подчерем-Вуктыльском 47.4 и на Южной площади 44.9 млн т. Действительные и вероятные запасы, выделенные по пластам мощностью не менее 0.6 м, только в Еджыд-Кыртинском месторождении составили 2.06 млн т. В связи с этим было сделано заключение, что добыча углей в Щугор-Вуктыльском районе экономически нерентабельна из-за их незначительных запасов

Рис. 3. Затопленная шахта. Фото авторов, 2010 г.

и удаленности найона от промышленных центров.

Заключение

Проведенные нами исследования позволили уточнить палео-геоморфологические особенности условий образования визейских угленосных отложений на севере Предуральского прогиба. В результате сравнительного анализа визейских угленосных отложений подтвердились выводы об идентичности условий осадконакопления терригенного комплекса в пределах Европейской платформы, а развитие одинаковых форм палеофлоры в Печорском и Подмосковном бассейнах указывает на схожесть и па-леогеоморфологических условий. Следовательно, для поиска новых месторождений и залежей нефти и газа на территории Печорского НГБ можно использовать хорошо отработанные поисковые критерии соседних нефтегазоносных провинций.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований УрО РАН, проект УрО РАН № 12-У-5-1018 «Онтогенез углеводородных систем Печорского нефтегазоносного бассейна».

Список литературы Еджыд-Кыртинское угольное месторождение

- Витязева В. А. Печорский угольный бассейн. М.: Изд-во АН СССР, 1955.

- Войновский-Кригер К. Г. Угленосная площадь среднего течения р. Печоры. М.; Л.: Госгеолиздат, 1944. 63 с.

- Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР / Отв. ред. Г. М. Ярославцев. Т. 3. М.: Недра, 1965. 492 с.

- Мосейчик Ю. В., Рябинкина Н. Н. Новые данные об ископаемой флоре визейского терригенного комплекса Печорского бассейна // Докл. АН, 2009. Т. 427. № 2. С. 224-228.

- Мосейчик Ю. В. Ранекаменоугольная флора Подмосковного бассейна. Т. 1. Состав, экология, эволюция, фитогеографические связи и стратиграфическое значение. М.: ГЕОС, 2009. 187 с.

- Мосейчик Ю. В., Рябинкина Н. Н. К познанию визейской флоры Печорского Приуралья // Lethaea rossica. Росийский палеоботанический журнал, 2012. Т. 6. С. 1-22.

- Рябинкина Н. Н. Условия формирования и перспективы нефтегазоносности визейского терригенного комплекса Печорского бассейна. Екатеринбург: УрО РАН, 2006. 104 с.

- Рябинкина Н. Н., Валяева О. В., Рябинкин С. В. Органическое вещество визейских угленосных отложений севера Предуральского прогиба // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН, 2013. № 5 (221). С. 9-11.

- Угольная база России / Гл. ред. В. Ф. Череповский. Т. 1. М.: ЗАО «Геоинформмарк», 2000. 483 с.