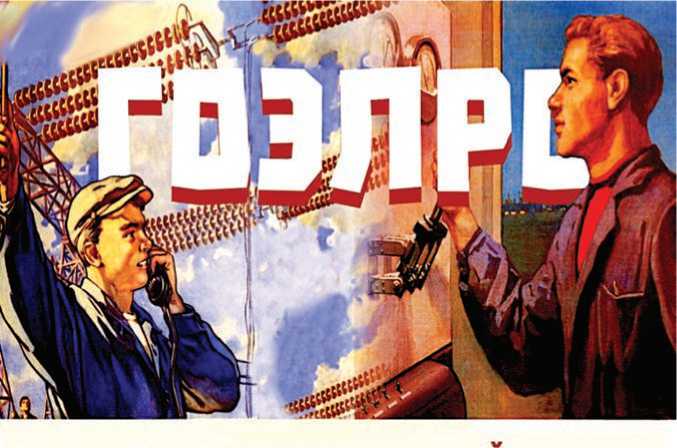

Есть ли заказчик у нашей системы образования? (Заметки к плану ГОЭЛРО для XXI века)

Автор: Бордовский Геннадий Алексеевич, Пахомов Николай Николаевич

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Большие вызовы

Статья в выпуске: 10, 2019 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается проблема определения социального заказа системе образования в контексте научно-технологической революции современного периода. Показан нетривиальный характер этой проблемы, дана критика современных подходов к ее решению. Особое внимание отведено вопросам научного обеспечения разработки социального заказа к образованию и повышению культуры управления образовательной сферы. Предложены концептуальные ориентиры, призванные превратить социальный заказ к образованию в действенный инструмент развития школы и в одну из движущих сил социально-экономического прогресса на этапе становления общества знаний.

Развитие образования, социальный заказ, технологический прорыв, управление образованием, социально-экономическое прогнозирование

Короткий адрес: https://sciup.org/148321142

IDR: 148321142 | DOI: 10.25586/RNU.HET.19.10.P.02

Текст научной статьи Есть ли заказчик у нашей системы образования? (Заметки к плану ГОЭЛРО для XXI века)

ты, выявлять и интерпретировать научные факты, а также прогнозировать развитие тех или иных процессов.

Если обобщать претензии к нашему среднему образованию, то они связаны прежде всего с репродуктивным характером обучения. Говоря другими словами, наша школа продолжает оставаться школой памяти, а не школой формирования созидательных умений, способностей и качеств личности. А это затрудняет успешное вхождение молодых людей в современную быстро меняющуюся высокотехнологичную производственную среду и динамичную социальную жизнь.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ПАХОМОВ главный редактор Редакционно-издательского дома Российского

нового университета. Сфера научных интересов: философские проблемы образования и науки, мето-

К сожалению, высшая школа не может в полной мере компенсировать названные выше и другие изъяны в образовании поступивших в вуз студентов. В связи с этим возникает вопрос: в какой степени наша школа включена в решение задачи развития высокотехнологичной экономики и кто является для системы образования реальным заказчиком?

Рассуждать в терминах «заказчик – исполнитель» приходится и в связи с тем, что система образования у нас фактически отнесена к сфере услуг. Неслучайно от нее ожидают ответа на такие сугубо рыночные вопросы, как «Эффективно ли это?», «Чему это служит?», «Можно ли это продать?» [5].

Конечно, существует общепризнанный ответ – система образования выполняет социальный заказ нашего общества [8]. К сожалению, на практике возникает парадокс [2]. С одной стороны, система образования выполняет социальный заказ общества, а с другой – общество дает ей неудовлетворительную оценку, что приводит, в свою очередь, к ее перманентной модернизации, охватывающей все элементы образовательного комплекса от министерств, ведающих школой, до отдельных учебных заведений.

Однако эта ситуация представляется вполне закономерной, поскольку само понятие социального заказа внутренне противоречиво. Во-первых, его подразделяют на государственный заказ и заказ, задаваемый субъектами общества (учащиеся и их родители, педагоги и руководители образовательных структур, органы муниципального и регионального управления, общественные и самоуправляющиеся организации, представители различных секторов экономики). Отношения между этими субъектами в реальной жизни полны серьезных противоречий, и можно легко представить, насколько они способствуют консенсусу при формировании требований к системе образования. Достаточно хотя бы отметить антагонизм двух позиций в дискуссии, которая ведется у нас с переменным успехом не одно десятилетие: что первично в образовании – интересы отдельной личности или интересы общества?

Положение несколько выправляется тем, что государственный заказ все же доминирует в социальном заказе в целом и по идее обязан интегрировать запросы различных слоев общества [1]. Эта интеграция должна происходить на базе общепризнанных ценностей, устойчивых закономерно- стей общественного взаимодействия, механизмов реализации желаемых целей в конкретных экономических и политических условиях, развитых образовательных технологий, первоочередных задач и стратегических государственных приоритетов.

Проблема социального заказа школе так или иначе решается во всех странах с развитой системой образования, однако в государствах, где социально-экономические изменения не приобретают революционного характера, скажем, в соседней Финляндии, она тоже решается эволюционно. В развитых странах старой Европы основной принцип при формировании социального заказа достаточно прост. Государство всем гражданам создает одинаковые и общедоступные условия для получения образования любого уровня, а каждый гражданин исходя из интересов, желания и способностей использует эти возможности в той мере, в какой считает нужным. В таких условиях система образования не прибегает к принуждению учащихся, но и не создает для них препятствий и тупиков.

В нашей стране социально-экономические процессы далеки от равновесия, что сказывается и на системе образования. В этой ситуации весьма важно ответить на вопрос о том, кто же конкретно формирует заказ системе образования. Как уже было сказано, государственный компонент в нем доминирует, поэтому заказчика надо искать в системе государственной власти. По логике вещей это наш высший законодательный орган – Государственная Дума, принявшая основополагающий «Закон об образовании в Российской Федера- ции», который и должен отражать социальный заказ системе образования. К сожалению, этот закон, несмотря на большой объем и явственное стремление законодателя отрегулировать все и всех, на практике дополняется большим числом нормативных актов на министерском уровне, обилие и содержание которых дезориентирует и раздра-

Современное человечество развивается под влиянием научно-технологической революции, развернувшейся со второй половины XX века. В ее основе – превращение науки в движущую силу развития производства. Научные знания начинают определять экономику и социальную жизнь, проникать в сферу культуры, влиять на политику. Создается Всемирная паутина, трансформируются и интенсифицируются социальные коммуникации. Складываются общество и экономика знаний. Технологическая деятельность человечества приобретает планетарный характер. Одновременно с ростом и качественным преобразованием производительных сил развертывается процесс интеллектуализации труда. В жизни человечества и каждого отдельного человека резко возрастает роль обучения и профессиональной подготовки, квалификации, компетентности, профессионализма. Высшее образование становится массовым, процесс обучения охватывает всю активную жизнь каждого человека. Система образования как связующее звено между наукой и другими сферами жизни общества превращается в ведущий фактор социокультурного развития и экономического роста

жает многих участников образовательного процесса. И в этом нет ничего удивительного, поскольку аппарат современных министерств комплектуется не специалистами в области образования, а «эффективными менеджерами», которые по определению не могут сущностно заниматься гармонизацией всех звеньев этой сложнейшей системы. Крайняя забюрокраченность нашей системы образования только усугубляет объективные противоречия интересов различных структур российского общества, обращаемых на систему образования.

Бюрократическое мышление, провинциальный менеджерализм нашли отражение в обильном словами корпусе документов, имитирующих социальный заказ образованию. В их числе – «Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования», «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», «Примерная программа по учебным предметам», «Фундаментальное ядро содержания общего образования». Документы вроде бы и нужные, правильные по форме, но малосодержательные по существу. И хотя многие из них именуются концепциями, как раз концептуальности в них и не хватает.

Не меняет ситуацию и Национальный проект «Образование» на 2019– 2024 годы. Его первейший приоритет – повышение международной конкурентоспособности отечественной системы образования. Важно ли это? Да, конечно. Но ведь наша система образования должна не столько соревноваться на мировой арене, сколько решать наши внутренние проблемы, прежде всего обеспечивать воспроизводство трудовых ресурсов, способных двигать вперед экономику, социально-культурную сферу нарастающими темпами. Как представляется, наш Национальный проект «Образование» при всех его достоинствах не смог преодолеть горизонта административно-бюрократического воображения.

Однако главная проблема заключается даже не в этом. Сформулировать социальный заказ, способный обеспечить динамичное развитие российской системы образования, невозможно ни админи- стративным путем, ни путем дискуссий на различных общественных собраниях и форумах, ни за счет авторитета и мнения отдельных специалистов и знатоков системы образования. Это можно сделать только на базе глубокого системного изучения ее состояния на современном этапе и поиска действенных путей развития с учетом интересов людей и государства в целом.

Хорошо известно, что одной из важнейших предпосылок экономического прорыва в 1930-е годы, победы в Великой Отечественной войне, быстрого послевоенного восстановления, овладения ядер-ной энергией и выхода в космос была созданная в стране система образования. Заказ этой системе формировался на основе глубокого изучения всего комплекса проблем подготовки подрастающего поколения к жизни и труду в конкретных социально-экономических условиях.

Подчеркнем: задачи развития образования решались не умозрительно, не под влиянием тех или иных умонастроений, а с опорой на достижения науки. Вспомним хотя бы о том, что вскоре после Курской битвы (!) в 1943 году была создана Академия педагогических наук РСФСР. Именно этой академией на серьезной научной базе, подкрепляемой достаточно длительными экспериментами в различных регионах страны и разных типах учебных заведений, определялось как содержание образования, так и методика реализации учебных программ. Правда, даже в этих условиях иногда принимались субъективистские решения, которые не сопровождались серьезным анализом состояния дел в образовательной сфере и в конечном итоге приводили к негативным последствиям.

В настоящее время ситуация иная. Российская академия образования фактически стала рядовой организацией, подчиненной

Министерству науки и высшего образования, а не его партнером и независимым экспертом. Обширная экспериментальная база, которой обладала Академия педагогических наук, утрачена, попытка заместить ее региональными научными центрами РАО пока осязаемых результатов не дала.

Кроме того, Российская академия образования, на наш взгляд, искусственно и необоснованно оторвана от Российской академии наук. Это положение затрудняет решение сложнейших вопросов образования, которые объективно носят комплексный характер, и, следовательно, их изучение должно опираться не только на педагогику и психологию, но

ПЛАН ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ВСЕЙ СТРАНЫ!

также и на медицину, социологию, экономику и другие отрасли знаний, разработкой которых занимается РАН. Несложное с организационной точки зрения объединение этих двух академий существенно способствовало бы организации глубоких междисциплинарных исследований, направленных на формирование правильного, внутренне согласованного и обоснованного социального заказа нашей системе образования.

Есть и еще один принципиально важный участник формирования государственного заказа системе среднего образования – это высшая школа. С одной стороны, она обязана предъявить средней школе свои требования, которые та обязана выполнять, чтобы вузы могли готовить современных специалистов, способных развивать прорывные технологии и обеспечивать опережающее развитие страны. С другой стороны, классические и педагогические университеты обеспечивают среднее образование учителями и в этом смысле они призваны участвовать в формировании социального за-

О плане ГОЭЛРО в стране знал каждый каза сфере общего образования как заинтересованная и компетентная сторона.

Включение высшей школы в решение рассматриваемых нами вопросов не было достаточно продуктивным даже в то время, когда вся сфера образования замыкалась на единое министерство. Сейчас органы государственного управления образова- нием и наукой вновь разделены, что, скорее всего, не будет способствовать активному участию вузов в решении затронутой в статье проблемы.

Одним из вариантов включения высшей школы в формирование государственного заказа нашей системе образования могло бы быть, например, привлечение Профессорского собрания Российской Федерации, которое представляет собой уникальное сообщество специалистов самого высокого уровня. Но, разумеется, и Профессорское собрание призвано выступать в роли авторитетной экспертной инстанции, которая призвана критически осмысливать состояние дел в школе, а не брать на себя решение тех или иных вопросов ее развития.

Так к чему же мы все-таки призываем?

Первое. Признать генеральным заказчиком образования все наше общество, а не клубы по интересам, как бы влиятельны и могущественны они ни были. Соответственно, принимать и формулировать заказ призваны ответственные государственные институты: Федеральное Собрание, Правительство Российской Федерации.

Второе. Придавать социальному заказу к образованию то значение, которое ему объективно принадлежит. Социальный заказ – не мечта, не педагогический идеал, не проект на несколько лет, а императив развития образования как социального института и сферы духовного производства, ответственной за самое главное – за человека, за развитие его со- зидательных способностей и качеств.

Третье. Заниматься разработкой и регулярной корректировкой социального заказа самым серьезнейшим образом с непосредственным либо экспертным участием лучших научных сил. На базе достижений науки кардинально поднять культуру управления образованием.

Четвертое. Подготавливать социальный заказ к образованию на ос-

Реформы образования – детище эпохи Просвещения. Под влиянием идей просветителей, видевших в распространении знаний решающий фактор прогресса, с XVIII века европейские государства одно за другим вводят всеобщее школьное образование, создают министерства просвещения, открывают государственные университеты. А в XIX–XX веках реформы образования начинают регулярно проводиться во всех странах мира. Одной из самых знаменитых стала реформа, осуществленная Вильгельмом фон Гумбольдтом, в числе итогов которой называют возрождение единой Германии, стремительное развитие ее промышленности, науки и техники.

Однако с середины XX века отношение к наследию просветителей начинает меняться. Марк Хоркхай-мер и Теодор Адорно в книге «Диалектика Просвещения. Философские фрагменты», увидевшей свет в 1947 году, попытались показать, что рационализм просветителей привел к политическому тоталитаризму и кризису человека. Критику идей Просвещения продолжили гуманистически ориентированные представители экзистенциализма, структурализма, неофрейдизма, постмодернизма и других учений. Они показали, что прямолинейное просветительство ведет к тиражированию «одномерных людей» – эгоцентричных потребителей, неспособных к творчеству и инициативе.

В наши дни, когда научно-технологическая революция стала наглядным доказательством правоты просветителей, надо, по-видимому, не отказываться от их идей и установок, а учитывать при их реализации те проблемы и противоречия, которые были вскрыты гуманистами новой волны. Речь, в частности, идет о том, что реформы в сфере образования должны разрабатываться и осуществляться не только исходя из тех или иных прагматических задач, но и на основе широкой гаммы общественных потребностей и интересов. Следовательно, и логика реформ должна быть более сложной, более содержательной и многообразной. Ее регулятивами призваны являться не только линейные показатели пользы и эффективности, но и глубинные ценности и смыслы

нове социально-экономического прогноза развития страны. В сфере образования особенно важно сначала предвидеть, а потом действовать. И действовать не вообще, а вполне конкретно с регулярным анализом и оценкой достигнутых результатов.

По нашему мнению, разработка и реализация обоснованного социального заказа к образованию, как бы мы его ни назвали, призвана сыграть ту же роль, которую около 100 лет тому назад сыграла подготовка Плана ГОЭЛРО.

Говоря о социальном заказе, мы вовсе не стремимся предложить новый формат руководящего документа в области образования. Мы говорим о первоисточнике решений, которые необходимо принимать по вопросам развития всех ступеней российской школы. А этим источником являются объективные потребности нашего общества, осмысленные учеными и трансформированные в план, проект, программу действий на перспективу. Такого рода подход мы считаем реалистичным и конструктивным, выгодно отличающимся от непоследовательного реформаторства последних десятилетий, которому недоставало обоснованности, практичности и, как следствие, результативности. Учителя, преподаватели и воспитатели устали от декларативных призывов к инновациям, которые сводятся к пересмотру и переименованию документов, слиянию и разъединению учебных заведений и к крохоборческой оптимизации расходов на нужды учебных заведений. А настоящие реформы должны не утомлять и подавлять, а вдохновлять.

Почему мы сравнили предлагаемый нами подход к управлению развитием образования с Планом ГОЭЛРО?

Дело в том, что электрификация народного хозяйства обеспечила смену технологического уклада, на базе которого осуществляется социально-экономическое развитие. Эта же задача стоит пе- ред нашей страной и сейчас. Только предпосылкой, движущей силой нового технологического прорыва сегодня выступает не электроэнергия, а энергия знаний. Между тем природа знаний такова, что вне и помимо человеческих умов они остаются всего лишь безжизненной информацией, мертвыми символами научных идей и открытий. И только в сфере образования знания оживают и превращаются в мотивы, цели и ценности, смыслы, умения, навыки и действия конкретных людей.

И последнее. Нашей стране, нашему обществу, каждому из нас явственно не достает мощного и привлекательного проекта будущего России. А социокультурной машиной, созидающей будущее, выступает как раз образование.

Поэтому считаем: пора ставить развитие образования на крыло.

Список литературы Есть ли заказчик у нашей системы образования? (Заметки к плану ГОЭЛРО для XXI века)

- Агафонова Н.Н., Брехач Р.А., Жарова Д.Н. Содержание общественного заказа системы образования: эффективные механизмы способов оформления профессиональной среды и механизмы предъявления результатов выполнения общественного заказа профессиональным сообществом // Материалы социологического исследования. Пермь: Лаборатория социологических исследований и социального проектирования ПГПУ, 2009. 114 с.

- Бордовский Г.А. Противоречия и парадоксы в развитии российской высшей школы на современном этапе // Высшее образование сегодня. 2018. № 6. С. 2-6.

- Ковалева Г.С. Состояние российского образования (по результатам международных исследований). URL: http://www.centeroko.ru/public/sost_ro.html (дата доступа: 12.08.2019).

- Кузнецов А.И. На пути к школе будущего // Аккредитация в образовании. 2017. № 8 (100). С. 86-87.

- Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. Институт экспериментальной социологии. СПб.: Алетейя, 1998. 160 с.

- Нерушева Т.В. Обучение внеаудиторному чтению как необходимое целевое качество языковой подготовки // Гуманитарные науки и образование. 2018. Т. 9, № 4. С. 94-99.

- Сосновская Е.М. Некоторые педагогические аспекты формирования и развития личностной конкурентоспособности старшеклассников в социальной сфере // Научное мнение. Педагогические, психологические и философские науки. 2017. № 12. С. 31-35.

- Якушев И.В. Государственный и социальный заказ в сфере образования как содержательно-целевой ориентир при проектировании учебника // Pedagogical Journal. 2014. № 4. С. 10-29.