Естественнонаучные меры стоимости и производительности общественного труда в региональном управлении устойчивым развитием

Автор: Большаков Борис Евгеньевич, Шамаева Екатерина Федоровна

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Экономика труда

Статья в выпуске: 4 (34), 2016 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время для измерения устойчивого развития используются разнородные, не аддитивные и не соразмерные показатели, с которыми нельзя осуществлять арифметические операции, в том числе и в ситуации, когда эти показатели нормированы и приведены к условно безразмерному виду, то есть к условным долям, за которыми стоят те или иные физически разнородные величины. Возникает необходимость формирования нормативной базы проектирования и управления устойчивым инновационным развитием, которая продиктована сложившейся проблемной ситуацией, крайне затрудняющей переход к устойчивому инновационному развитию: управление развитием опирается на информационную базу и нормативы, которые не удовлетворяют специальным требованиям устойчивого инновационного развития; отсутствует система сбора, комплексной обработки и использования статистических показателей, необходимых для формирования нормативной базы при решении управленческих задач в области устойчивого инновационного развития. Цель работы - обоснование и анализ возможностей применения естественнонаучных измерителей стоимости и производительности общественного труда в региональном проектировании и управлении устойчивым развитием. В работе раскрыты проблемы проектирования и управления развитием территориальных систем, естественнонаучные параметры устойчивого развития в системе «природа - общество - человек», научные основы и методология проектного управления устойчивым развитием, приведены примеры расчета и моделирования естественнонаучных параметров социально-экономического развития территориальных систем, иллюстрирующие рассматриваемые методики. В основу методологии исследования положены работы научной школы устойчивого развития, основанные на открытиях Русской научной школы: С.А. Подолинский (труд в энергетическом измерении), Э. Бауэр (принцип устойчивой неравновесности), В.И. Вернадский (принципы эволюции живой и косной материи), П.Г. Кузнецов (инварианты сохранения и развития) и др.

Проектное управление устойчивым развитием, формализованный принцип устойчивого развития, естественнонаучные меры процесса труда, законы сохранения и изменения в системе "природа - общество - человек", процесс труда, производительность общественного труда

Короткий адрес: https://sciup.org/14746444

IDR: 14746444 | УДК: 332.1

Текст научной статьи Естественнонаучные меры стоимости и производительности общественного труда в региональном управлении устойчивым развитием

В настоящее время для измерения устойчивого развития используются разнородные, не аддитивные и не соразмерные показатели, с которыми нельзя осуществлять арифметические операции, в том числе и в ситуации, когда эти показатели нормированы и приведены к условно безразмерному виду, то есть к условным долям, за которыми стоят те или иные физически разнородные величины. Возникает необходимость формирования нормативной базы проектирования и управления устойчивым инновационным развитием, которая продиктована сложившейся проблемной ситуацией, крайне затрудняющей переход к устойчивому инновационному развитию: управление развитием опирается на информационную базу и нормативы, которые не удовлетворяют специальным требованиям устойчивого инновационного развития; отсутствует система сбора, комплексной обработки и использования статистических показателей, необходимых для формирования нормативной базы при решении управленческих задач в области устойчивого инновационного развития. Цель работы – обоснование и анализ возможностей применения естественнонаучных измерителей стоимости и производительности общественного труда в региональном проектировании и управлении устойчивым развитием. В работе раскрыты проблемы проектирования и управления развитием территориальных систем, естественнонаучные параметры устойчивого развития в системе «природа – общество – человек», научные основы и методология проектного управления устойчи- вым развитием, приведены примеры расчета и моделирования естественнонаучных параметров социально-экономического развития территориальных систем, иллюстрирующие рассматриваемые методики. В основу методологии исследования положены работы научной школы устойчивого развития, основанные на открытиях Русской научной школы: С.А. Подолинский (труд в энергетическом измерении), Э. Бауэр (принципустойчивой неравновесности), В.И. Вернадский (принципы эволюции живой и косной материи), П.Г Кузнецов (инварианты сохранения и развития) и др.

Проектное управление устойчивым развитием, формализованный принцип устойчивого развития, естественнонаучные меры процесса труда, законы сохранения и изменения в системе «природа - общество - человек», процесс труда, производительность общественного труда.

Сегодняшние многочисленные и крайне сложные экологические, экономические, социальные и другие проблемы требуют ясного понимания того общего, что сближает и объединяет разные предметные области, сохраняясь в каждой науке и дисциплине, независимо от ее названия.

Философ, математик, физик, химик, биолог, экономист, инженер – представители разных предметных областей – имеют свое мировоззрение, свои теории, методы и измерители. Понятия различных предметных областей не связаны между собой, что порождает разрыв связей, создает иллюзию независимости от природы. Сложившаяся ситуация усиливает профессиональное непонимание действительных проблем, порождает просчеты и ошибки, что и приводит в итоге к системному кризису.

Поэтому вопрос о том, что и как нужно делать, чтобы устойчиво развиваться, означает в первую очередь понимание того, что и как нужно измерять, чтобы сохранить развитие в условиях негативных внутренних и внешних воздействий.

Более внимательное изучение вопроса показало, что сохранение развития отношений необходимо рассматривать в триаде «Природа – Общество – Человек». Здесь в явном виде присутствует три типа разнородных связей:

-

1) общество – природа;

-

2) общество – человек;

-

3) человек – природа.

Сегодня ключевой проблемой науки становится поиск универсальной меры разнородных процессов, протекающих в природе и обществе. Ключевой проблемой экономической науки становится поиск универсальной меры процесса труда, избытка и прибыли, возникающих в результате взаимодействий в системе «природа – общество – человек». Переход к развитию в долгосрочной перспективе требует не изоляции экономической науки от естественнонаучных дисциплин, а их синтеза.

Существует ли в истории науки открытые законы – меры, которые могут быть положены в основу такого синтеза? В целях поиска ответа на этот вопрос рассмотрим некоторые открытия научной школы Русского Космизма.

Исследователи истории науки показали, что возникновение школы Русского Космизма было своеобразным ответом научной мысли на вызов «о неизбежности тепловой смерти Вселенной» [4; 7; 8; 11]. Этот вызов был брошен мировому сообществу после рассмотрения Р. Клаузиусом принципов сохранения энергии и роста энтропии. На пути поиска ответа на этот глобальный вызов и лежат работы Русского Космизма.

Первой из них была работа выдающегося мыслителя и философа Н.Федорова «Философия Общего Дела» (1875 г.), в которой автор высоко оценивал возможности Человечества и науки, им соз- даваемой: «Человек только тогда станет Человеком, когда победит Смерть».

Эта работа дала толчок поиску новых, альтернативных идей развития жизни как космического явления.

Через 5 лет, в 1880 году выходит знаменитая работа Сергея Андреевича Подолинского «Труд человека и его отношение к распределению энергии на нашей планете» [15], где автор показывает, что «Человек является единственной известной в науке силой природы, которая определенными волевыми актами, называемыми трудом, способна увеличивать долю энергии Солнца, аккумулируемой на Земле».

С.А. Подолинский убедительно доказывает, что «умственный труд по природе своей космичен и представляет единственный путь, который с помощью более совершенных машин и технологий делает физический труд более производительным, увеличивает энергетический бюджет Человечества, уменьшает возрастание энтропии и устраняет угрозу конца Вселенной».

Работа С.А. Подолинского привлекла внимание Карла Маркса, и он попросил Фридриха Энгельса подготовить отклик на эту работу, но, к сожалению, Ф. Энгельс не имел возможности прочитать полный текст работы (более 100 стр.) и поэтому дал ответ на ее краткое изложение в итальянской газете La Plebe (3 стр.) [3].

Ф. Энгельс отметил, «что Подолинскому действительно принадлежит крупное открытие, заключающееся в том, что Человек подобно растениям накапливает энергию, а подобно животному – рассеивает». Однако, по словам Ф. Энгельса, «С.А. Подолинский спутал физическое с экономическим». Правда, в работе «Диалектика Природы» Ф. Энгельс пишет о том, что «нужно эту оценку пересмотреть».

В работе Б.Е. Большакова [3] проанализированы аргументы Ф. Энгельса и сделан вывод: С.А. Подолинский был глубоко прав – мерой труда является физическая величина с размерностью энергия, а мерой производительности труда – мощность.

Сложившаяся ситуация, отклик и мнение Ф. Энгельса на основе анализа неполной работы С.А. Подолинского, опубликованные в La Plebe, затормозили разработку экономической категории «труд» в терминах естественнонаучной меры [3; 4; 5]. До сих пор некоторые известные экономисты, ссылаясь на Ф. Энгельса, считают, что труд нельзя измерять в энергетических единицах [1]. Для прояснения этого вопроса рассмотрим подробнее естественнонаучные меры процесса труда на основе работ С.А. Подолинского.

Известно, что в XVIII и XIX веках, многие мыслители были одновременно естествоиспытателями, философами, общественными деятелями. Это Франсуа Кенэ, врач и экономист, идеи которого о биологической аналогии обмена веществ в человеческом организме и обращении товаров в обществе стали основой межотраслевых балансов. Это и Роберт Майер, врач и естествоиспытатель, который, руководствуясь учением о горении и дыхании А. Лавуазье, сформулировал закон сохранения энергии. Это А.А. Богданов, врач, философ, экономист и многие другие. В этом ряду врач по образованию, философ, физик, экономист, этнограф и эколог С.А. Подолинский [7; 10].

Сергей Андреевич Подолинский (1850 – 1891) принадлежит к Русской научной школе, занимая в ее рядах достойное место. В 1880 году С.А. Подолинский опубликовал свой научный результат по естественнонаучному объяснению процесса труда в различных изданиях и на многих языках. В России статья «Труд человека и его отношение к распределению энергии» была опубликована в журнале «Слово» (апрель – май 1880 года). В 1881 году он опубликовал статью в итальянском журнале «Народ» (La Plebe) под название «Социализм и единство сил природы». В 1883 году – на немецком языке в «Новом времени».

Согласно теории Подолинского, наша планета является открытой системой, жизнедеятельность которой зависит от внешнего источника – потока солнечной энергии. Он делит энергию на превратимую и непревратимую. Превратимой энергией Подолинский считает такую энергию, которая может без участия внешних сил превращаться в другие виды энергии. Непревратимой или превращенной он называет энергию, не способную к дальнейшим превращениям (при использовании существующих в данное время технологических возможностей). Превратимую энергию Подолинского В.И. Вернадский называл в своих работах свободной (действенной, активной или биогеохимической) энергией, способной совершать работу.

С.А. Подолинский анализирует проблему накопления энергии на трех этапах эволюции земной поверхности: до возникновения жизни, при органической жизни и при органической жизни в присутствии человеческого общества. Основной вывод ученого: органическая жизнь выполняет функцию накопления энергии на земной поверхности, и это накопление значительно возрастает под влиянием труда человека.

С.А. Подолинский, изучив физиологические основы способности человека к труду и основываясь на законе сохранения мощности (потока энергии), приравнял физическую силу человека другим силам природы. Он впервые в мировой науке определил полезный (или, по определению Ф. Энгельса, экономический) труд «как такую затрату мускульной силы человека или используемых им животных и машин, результатом которой является увеличение доли энергии Солнца, акку- мулированной на Земле». Человеческий труд есть такой особенный процесс природы, который дает усиление мощности. Мощность – это возможность действовать в единицу времени, работоспособность в единицу времени, энергия в единицу времени.

Открытый Лагранжем (1788), подтвержденный Дж. Максвеллом (1855), теоретически обоснованный П.Г. Кузнецовым (1959) закон сохранения мощности играет исключительную роль при рассмотрении открытых для потоков энергии систем, к которым относятся все известные явления Жизни, в том числе социально-экономической. Выделяют три группы мощности [4; 5; 6]:

– Полная мощность N – суммарное потребление ресурсов за определенное время (год, месяц, сутки), выраженное в единицах мощности (ватт – Вт).

– Полезная мощность P – это совокупный произведенный продукт за определенное время (год, месяц, сутки), обеспеченный потребителем и выраженный в единицах мощности.

– Мощность потерь G – разность между полной мощностью и полезной мощностью.

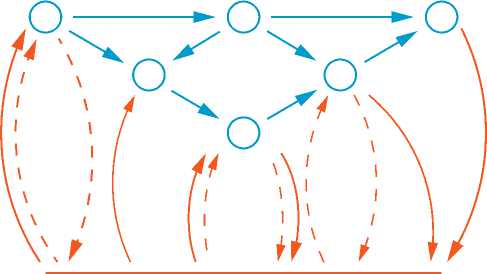

Как показано в работах Подолинского, закон сохранения мощности является фундаментальным законом-мерой процесса труда. Закон сохранения мощности — это утверждение о том, что полная мощность системы равна сумме полезной мощности и мощности потерь [4; 6]. На основе полученных результатов Подолинский разработал схему энергооборота в процессе труда на макроуровне (рис. 1).

С.А. Подолинский разработал схему энергооборота в процессе труда на макроуровне, а Ф. Энгельс рассмотрел справедливость этой же схемы на микроуровне и показал, что на микроуровне процесс представляет собой, говоря современным языком, сетевую потоковую структуру.

Поток трудовых воздействий (полезная мощность) P

Субъект труда: общество р

Эффективность φ = N (орудия труда) τ О

Мощность потерь G

Предмет труда:

окружающая природная среда

Кажущийся КПД ξ = P N

τ П

Поток потребленных ресурсов (полная мощность) N

ОБЩЕСТВО G) ►- ПРИРОДА

Рис. 1. Элементарная схема производственного процесса

ОБЩЕСТВО

ПРИРОДА

А схематическое изображение процесса труда на макроуровне (на уровне общества, человечества)

схематическое изображение процесса труда на микроуровне (на уровне отдельных работников)

Рис. 2. Схематическое изображение процесса труда

Сутью потоковой структуры и является обобщенная модель С.А. Подолинского, построенная на инварианте мощности или потока энергии1. Вышесказанное наглядно видно на рис. 2.

На схеме «а» упрощенно изображен процесс труда по С.А. Подолинскому, который в основных чертах был описан нами ранее. Схема «а» представляет собой макроуро- вень процесса труда (рассматривается общество в целом). При переходе на микроуровень (схема «б») общество проявляется как совокупность отдельных работников. Перенося закономерности, открытые Подолинским, на микроуровень (пунктирные линии на схеме «б»), можно ясно увидеть, что часть исследуемых связей на этом уровне (например, 2 и 4) в экономической практике отсутствуют. Однако это не противоречит существованию обмена потоками энергии между обществом и природой и внутри общества (сплошные линии на схеме «б»).

Чтобы увеличить количество превра-тимой энергии на земной поверхности, необходимо увеличить темп роста производства, а для этого необходимо производить больше, чем потребляется на «простое воспроизводство». Излишек над системой простого воспроизводства есть излишек над кажущимся коэффициентом полезного действия (ζ) [4; 6].

Подолинский изучает вопрос: может ли существовать такой класс процессов природы, который характеризуется кажущимся коэффициентом полезного действия свыше ста процентов? И дает ответ – таким процессом является человеческий труд.

Труд ( Т ) – целесообразная деятельность, мерой которого является энергия:

Т (Вт • час) = т • N • ф, (1)

где:

N - суммарное потребление ресурсов за определенное время (Вт);

τ – затраченное время;

ф = Р / N = п • е, есть эффективность использования ресурсов (орудия труда ( η ) и качество управления ( ε )).

Производительность труда ( РТ) - это количество результатов труда (продукции, обеспеченной потребителем) в единицу времени, выраженное в единицах мощности ( Вт ):

РТ (Вт) = N • ф, (2)

где:

Ф = П • е,

η – обобщенный коэффициент совершенства технологий, используемых в процессе труда;

ε – качество планирования или управления (организация труда);

е = 1, т. е. есть потребитель на произведенный продукт;

е = 0, нет потребителя на произведенный продукт.

С точки зрения С.А. Подолинского, «самым важным вопросом является… отношение между тем количеством (энергии), которое оказывается сбереженным в продукте, и тем количеством энергии, которое человек потребил в процессе труда» [4; 7; 13].

Организация труда ( ε ) направлена на минимизацию рассеяния энергии за счет всякого рода усовершенствований, что способствует росту производительности труда и сокращению рабочего времени трудящихся. Отсюда новый подъем производства, появление новой энергии, которая раннее не использовалась человеком.

Обратимся к простейшему примеру – парусу для парусного корабля. Никто не станет расходовать энергию на изготовление паруса, если он не будет экономить мускульную силу гребцов – физиологический источник мощности – заменяя эту мощность на улавливаемый поток энергии ветра. Никто не станет строить ветряную или водяную мельницу, если эти затраты не дадут экономии силы при помоле зерна за счет использования потока энергии ветра или падающей воды. Подолинский отмечает, что роль промышленного труда (производство орудий производства) во многом заключается в сбережении для человечества имеющихся в его распоряжении потоков энергии (ресурсов) [4; 7; 13].

Работы С.А. Подолинского нашли продолжение в творчестве Н.А. Умова, К.А. Тимирязева, В.И. Вернадского, П.Г. Кузнецова и многих других. В настоящее время продолжателем естественнонаучного подхода к изучению взаимосвязи общества и природной среды является Международная научная школа устойчивого развития им. П.Г. Кузнецова, которая разработала и развивает теорию и методологию проектирования и управления устойчивым развитием в терминах универсальных мощностных величин. Для более детального изучения современного состояния вопроса рассмотрим некоторые результаты и естественнонаучные основы проектирования развития в системе «природа – общество – человек».

Проектное управление устойчивым развитием – это профессиональное управление изменениями в системе «природа – общество – человек» на основе формализованного принципа устойчивого развития в терминах физически измеримых величин.

Как показали отечественные и зарубежные исследования по теории, методологии и методам проектирования устойчивого развития в системе «природа – общество – человек», принцип устойчивого развития может быть формализован на языке общихзаконов природы и представлен как проекция закона сохранения мощности в частную систему координат [4]. Рассмотрим подробнее постоянные аксиомы – законы, положенные в основу проектного управления устойчивым развитием в системе «природа – общество – человек».

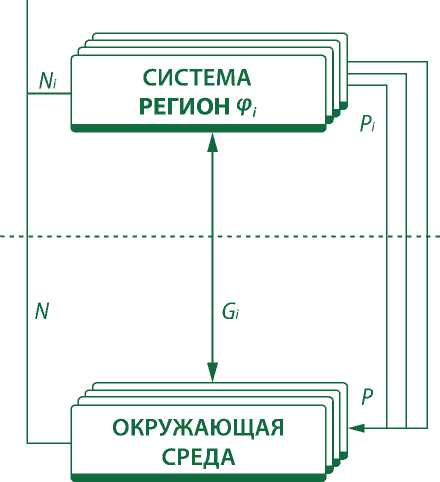

Закон сохранения мощности (Дж. Максвелл (1855), Г. Крон (1935), П.Г. Кузнецов (1959)) – это утверждение о том, что в открытой для потоков энергии системе2 полная мощность N равна сумме активной (полезной) мощности Р и мощности потерь G [4; 5; 6]:

N (t) = Р (t) + G (t), (3)

Р (t) = N(t) • n(t) • £(t), | I

ф(t) = P(t) / N(t), где:

N(t) - полная мощность системы;

P(t) - активная (полезная) мощность системы;

G(t) - потери мощности системы;

ф(t) - эффективность использования полной мощности (ресурсов);

n(t) - обобщенный коэффициент совершенства технологий;

e(t) - коэффициент наличия (или отсутствия) потребителя.

Мощность и энергия связаны величиной полной производной по времени:

N = E,P = B,G=A (4)

где:

Е – энергия системы;

В и А – превратимая и непревратимая (в данных технологических условиях) энергия системы.

Отсюда закон сохранения мощности может быть представлен единым уравнением, описывающим разнонаправленные процессы, но с разными граничными условиями [4; 5; 6; 13]:

0 = B + Av; At = A -E ; (5)

-

1. Если AT > 0, то доминирует диссипативный процесс роста потерь энергии (аналог процессов роста энтропии Р. Клаузиуса).

-

2. Если AT< 0, то доминирует антидис-спативный процесс уменьшения потерь энергии, но роста превратимой энергии (аналог процессов устойчивой неравно-весности Э. Бауэра).

-

3. Если AT = 0, то имеет место неустойчивое равновесие, критическая ситуация.

Принцип сохранения роста (принцип живучести) (С.А. Подолинский (1880), В.И. Вернадский (1935), Э. Бауэр (1936), П.Г. Кузнецов (1973)) – это утверждение о том, что развитие открытой системы сохраняется в течение периода T, если имеет место выполнение необходимого и достаточного условий [4; 5; 6]:

-

1. Сохранение неубывающего роста полезной мощности за счет роста потребления на период Т:

-

2. Сохранение качества системы с размерностью мощности:

Р • t > 0; N • t > 0; ф • t = const. (6)

[L 5 T 5 ] = const. (7)

Формализованный принцип (критерий) устойчивого развития (П.Г. Кузнецов, О.Л. Кузнецов, Б.Е. Большаков) – это утверждение о том, что развитие сохраняется в долгосрочной перспективе, если выполняются условия циклического развития [4; 5; 6]:

-

' P ■ t = Po ■ т ± P ■ t2 ± P ■ t3 > 0, ф ■ т = ф0 ■ т + ф ■ t2 + ф ■ t3 > 0,

-

" G ■ t = Go ■ т ± G ■ t2 ± G ■ t3 < 0 (инверсное определение),

где:

-

τ – шаг масштабирования;

-

t - фиксированный период устойчивого развития, т < t < т3.

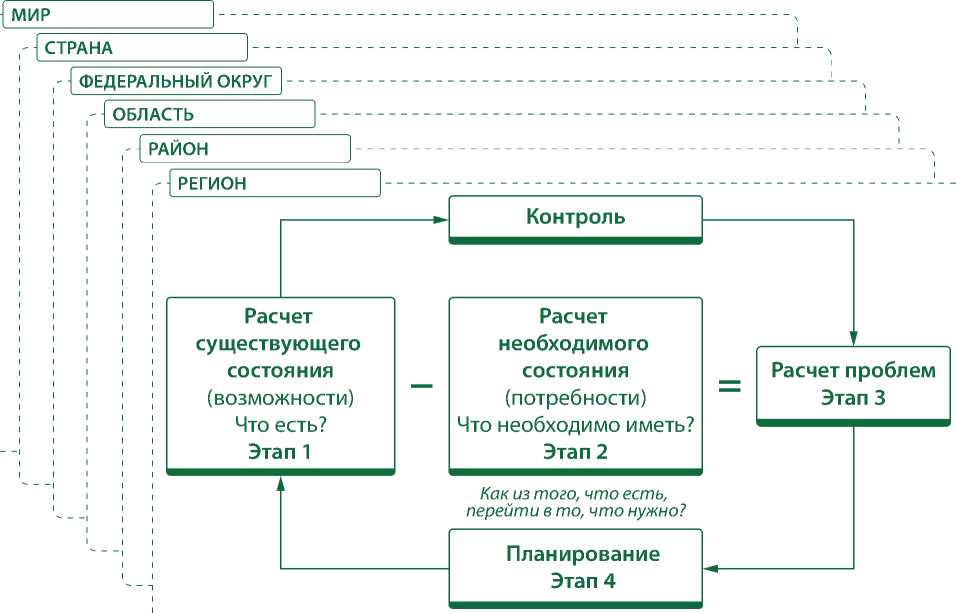

Таким образом, мы имеем систему параметров, которая позволяет проектировать развитие разноуровневых объектов в системе «природа – общество – человек» в естественнонаучных мерах, включая следующие этапы: расчет существующего и необходимого состояния, расчет проблем, планирование и контроль.

Система универсальных естественнонаучных параметров устойчивого развития нашла применение и на практике. В соответствии с Концепцией перехода Рес- публики Казахстан к устойчивому развитию на 2007 – 2024 гг. (указ Президента Республики Казахстан № 216 от 14 ноября 2006 года), утвержден список установочных параметров: численность населения, средняя продолжительность жизни, суммарное потребление энергоресурсов страны в мире (потребление мощности), совокупное производство товаров и услуг страны в мире и ее регионов (в пересчете на единицы мощности – производство мощности), эффективность использования (преобразования) природных энергоресурсов в процессе производства в регионах, отраслях и предприятиях и др.

Рассмотрим подробнее примеры территориального проектирования и управления устойчивым развитием. Объектами проектирования и управления устойчивым развитием являются системы различного назначения (отраслевые, территориальные, производственные, социальные и т. д.). Среди них можно выделить территориальные (или региональные) системы – социально-экономические объекты, занимающие ограниченную площадь, ведущие хозяйственную деятельность и существующие в системе «природа – общество – человек».

Выделяются семь масштабных уровней социально-экономических объектов в системе «общество - природа» (рис. 3).

Для иллюстрации технологии проектирования территориального развития приведем пример оценки параметров устойчивого развития ( N, P, G, ф ) на примере Республики Казахстан.

Анализируя расчеты, представим показатели устойчивого развития для Республики Казахстан в соответствии с Концепцией перехода Республики Казахстана к устойчивому развитию и в соответствии с реальными значениями установочных параметров устойчивого развития по данным Агентства Республики Казахстан по статистике на 2006 - 2008 гг. (табл. 1).

НАДСИСТЕМА f

шттпжпппппт

1 2 ... ... ... 88 89

0 МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

тптттпжттпппт

-

1 2 ... ... ... ... n

ф ЧЕЛОВЕК

Рис. 3. Уровни и связи социально-экономических объектов в системе «общество – природа»

Таблица 1. Показатели устойчивого развития (Республика Казахстан, 2006 – 2008 гг.)

|

№ п/п |

Показатели устойчивого развития |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

|||

|

Данные в соответствии с Концепцией |

Реальные данные |

Данные в соответствии с Концепцией |

Реальные данные |

Данные в соответствии с Концепцией |

Реальные данные |

||

|

1 |

Численность населения, млн человек |

15,2 |

15,4 |

15,35 |

15,67 |

15,5 |

15,78 |

|

2 |

Средняя продолжительность жизни, лет |

66,86 |

66,2 |

67,2 |

66,3 |

67,53 |

67,1 |

|

3 |

Годовое суммарное потребление энергоресурсов в единицах мощности, ГВт |

104,33 |

115,29 |

114,77 |

118,16 |

122,3 |

126,47 |

|

4 |

Годовой совокупный произведенный продукт в единицах мощности, ГВт |

32,34 |

31,44 |

35,58 |

32,33 |

39,14 |

35,29 |

|

5 |

Годовые потери мощности, ГВт |

71,99 |

83,84 |

79,19 |

85,83 |

83,16 |

91,18 |

|

6 |

Эффективность использования энергоресурсов, безразмерные единицы |

0,31 |

0,2727 |

0,31 |

0,2736 |

0,32 |

0,279 |

Таблица 2. Рейтинг стран по суммарному потреблению энергоресурсов, 2007 г.

|

Место |

Страна |

Значение годового суммарного потребления энергоресурсов в единицах мощности на 2007 год, ГВт |

|

1 |

США |

3933,42 |

|

2 |

Китай |

3365,33 |

|

3 |

Россия |

1103,62 |

|

4 |

Индия |

1070,51 |

|

5 |

Япония |

891,74 |

|

6 |

Германия |

564,17 |

|

7 |

Канада |

462,44 |

|

8 |

Франция |

449,81 |

|

9 |

Бразилия |

418,22 |

|

10 |

Великобритания |

360,82 |

|

20 |

Казахстан |

118,16 |

Таблица 3. Рейтинг стран по эффективности использования ресурсов, 2007 г.

|

Место |

Страна |

Значение эффективности использования энергоресурсов на 2007 год, безразмерные единицы |

|

1 |

Швеция |

0,34 |

|

2 |

Финляндия |

0,33 |

|

3 |

Швейцария |

0,33 |

|

4 |

Канада |

0,32 |

|

5 |

Япония |

0,32 |

|

10 |

США |

0,31 |

|

43 |

Казахстан |

0,27 |

--- годовое суммарное потребление энергоресурсов, ГВт

--- годовой совокупный произведенный продукт, ГВт

Рис. 4. Прогнозная модель индустриально-инновационного развития, Казахстан

Расчет и анализ системы естественнонаучных индикаторов устойчивого инновационного развития показал, что на 2007 год по годовому суммарному потреблению энергоресурсов в единицах мощности Республика Казахстан занимает 20-е место среди 48 стран мира (табл. 2).

В то же время по эффективности использования энергоресурсов на 2007 год Республика Казахстан занимает 43-е место среди рассмотренных 48 стран (табл. 3).

В целях проектирования устойчивого инновационного развития в долгосрочной перспективе можно выделить три сценария, характеризующиеся определенными граничными условиями:

Сценарий 1 – индустриально-инновационное развитие.

Сценарий 2 – устойчивое инновационное развитие.

Сценарий 3 – устойчивое развитие.

Прогноз целевых показателей устойчивого развития для Республики Казахстан в соответствии с выделенными сценариями представлен на рисунках 4 – 6.

Возникает вопрос, как в проектировании развития естественнонаучные меры связаны и денежными измерителями, господствующими в практике рыночной экономики. В экономической

науке выделяют два вида стоимости: потребительная и меновая.

Для установления соответствия цены денежной единицы (доллар или фунт стерлинг) и стоимости товара (услуги) в экономической науке разработано много разных способов, дающих возможность определять меновую стоимость, то есть стоимость, возникающую в процессе обмена (торговли) товарами и услугами. Все существующие способы в конечном счете сводятся к определению баланса между ценой покупателя (цена спроса) и ценой продавца (цена предложения). Достигнутое по соглашению сторон равенство между этими ценами называется рыночным равновесием меновой стоимости.

Следует отметить, что «рыночное равновесие» меновой стоимости является принципиально субъективным и может быть достигнуто в условиях и до кризиса, и во время кризиса, и после кризиса, порождая иллюзию сбалансированности экономики. Здесь все зависит от интересов субъектов управления, создающих меновую стоимость, через которую и реализуются их субъективные интересы.

Меновая стоимость выражает цену товара – его символическое денежное выражение как результат договоренности.

--- годовое суммарное потребление энергоресурсов, ГВт

--- годовой совокупный произведенный продукт, ГВт

Рис. 5. Прогнозная модель устойчивого инновационного развития, Казахстан

--- годовое суммарное потребление энергоресурсов, ГВт

--- годовой совокупный произведенный продукт, ГВт

Рис. 6. Прогнозная модель устойчивого развития, Казахстан

Потребительная стоимость выражает полезность, ценность полученного в процессе труда продукта (услуги), но не его цену. Продукт (услуга) с ценой есть товар.

Любой продукт, услуга – есть результат трудового (производственного) процесса. Показано, что мерой ценности результата трудового процесса является произведение:

Т ( = t p. -Nf^f Et, (9)

где:

Т i – любой полученный в трудовом процессе продукт (услуга);

t p (t) – рабочее время, затраченное на производство продукта L i ;

N i (t) – мощность, потребляемая на производство продукта L i ;

n(t) - КПД используемой технологии в производственном процессе;

e^t) - качество планирования в производственном процессе;

e i (t) = 1 - есть потребиль на произведенный продукт L i ;

e i (t) = 0 - нет потребилья на произведенный продукт L j ;

Потребительная ценность продукта (услуги) тем выше, чем больше тратится времени и мощности на его производство, чем выше КПД используемой технологии ( η ) и чем выше качество планирования ( ε ), определяемое наличием потребителя на произведенный продукт.

Любой продукт (услуга) может быть произведен за разное время. Это означает, что мерой эффективности трудового процесса является его производительность труда PTi(t), определяемая отношением:

T(t)

PTi(t)=-^ =Nl(t)-^ i (t)-el(t) , (10)

^p i (t)

где:

PT i (t) - производительность труда при производстве T i -продукта (услуги) с мерой величины «полезная мощность» или «совокупный конечный продукт в единицах мощности».

Чем выше полезная мощность производственного процесса, тем меньше времени нужно на производство продукта.

Потребительная ценность определяется как прирост совокупного конечного продукта, выраженный в мощностных единицах, который получен за счет уменьшения суммарного расхода энергии на производство j -й продукции в единицу времени.

Не существует ни одного продукта, товара или услуги, на производство которых не надо было бы тратить мощность. Таковы начальные пояснения понятия «поток энергии» (или «мощность») как базовой меры объектов управления.

Мера мощность может быть использована для установления связи стоимости товарной группы и цены денежной единицы.

Для перехода от естественнонаучных к денежным единицам предусмотрена специальная методика, в основе которой лежит система следующих показателей: «мощность валюты», «единичная мощность валюты», «коэффициент конвертации», «реальные деньги», «номинальные деньги», «спекулятивный капитал».

Мощность валюты – отношение годового совокупного конечного продукта, выраженного в единицах мощности, к годовому валовому продукту (совокупному общественному продукту), выраженному в денежных единицах (номинальный или безинфляционный ВВП в текущих ценах), информация о котором содержится в официальных статистических источниках:

P(t), ватты

МО = ттнттг^—Т = х , (11)

VP(t), ден. ед. v J

X = 1 - полная обеспеченность валюты мощностью

X > 1 - запас обеспеченности валюты мощностью

-

X < 1 - необеспеченность валюты мощностью

где:

W(t) - мощность валюты на время t;

VP(t) - годовой валовой продукт в денежных единицах (ВВП или ВРП в текущих ценах) на время t;

P(t) - совокупный конечный продукт на время t, выраженный в единицах мощности.

Величина, обратная мощности валюты, – коэффициент конвертации единиц мощности в национальные денежные единицы, обеспеченные совокупным произведенным продуктом или полезной мощностью. Коэффициент конвертации обозначается ν и измеряется в национальных денежных единицах на ватт. Вычисляется по формуле:

v(t) = 1/W(t), (12)

где:

v(t) - коэффициент конвертации;

W(t) - мощность валюты.

Если v [ рубль/Вт ] = 12 , то:

v = [12 рублей /1 Ватт] = 12[рублей / Ватт].

Коэффициент конвертации рассчитывается на начальное время t0 и принимается постоянным на рассматриваемое проектное время. Начальное время t0 определяется из условия единичной мощности валюты:

W(t) ^ 1 ^ t = t o и v(t o ) = 1 (13)

Пусть

W(t 1 ) = 20 [ватт / рубль];

W(t 2 ) = 0,7[ватт / рубль];

W(t a ) = 5 [ватт / рубль]

Тогда

W(t2) = 0,7 ^ 1 ^ t2 = to и v(to) = 1,43 [рубль/Вт].

Если v(t o ) = [1,43 рублей / 1 Ватт] = 1 ^ 1 Ватт = 1,43 рубля

Реальные деньги (RD) - это совокупный конечный продукт, выраженный в денежных единицах, обеспеченных полезной мощностью, определяемый произведением совокупного конечного продукта, выраженного в единицах мощности, на постоянный коэффициент конвертации:

RD(t) = v(t o ) • P(t) , (14)

где:

RD(t) - совокупный конечный продукт на время t, выраженный в денежных единицах, обеспеченных полезной мощностью;

v(t 0 ) - постоянный коэффициент конвертации на начальное время t 0 ;

P(t) - совокупный конечный продукт на время t, выраженный в единицах мощности.

Номинальные деньги ( VP ) - это номинальный валовой продукт в денежных единицах (ВВП, ВРП в текущих ценах), информация о котором содержится в официальных статистических изданиях (Статистические сборники Комитета по статистике ООН, Статистические сборники государственного комитета по статистике, Статистические отчеты Всемирного Банка и другие).

Номинальный спекулятивный капитал ( SK) - это разность между номинальным валовым продуктом в денежных единицах ( VP ) и совокупным конечным продуктом в денежных единицах (RD), обеспеченными полезной мощностью:

SK(t) = VP(t) - RD(t), (15)

Реальный спекулятивный капитал – это разность между номинальным спекулятивным капиталом и инфляционной составляющей ВВП. Динамика ВВП и совокупного производства в единицах мощности представлена в таблице 4.

В таблице 5 представлена конвертация единиц мощности в денежные единицы на примере выделенной группы стран.

Как показали расчеты, рост реального мирового ВВП, обеспеченного мощностью, в среднем составляет порядка 2 – 3% в год, в то время как номинальный (спекулятивный) рост – в среднем 10% в год. Это явление объясняется наличием непрерывно увеличивающегося спекулятивного капитала, не обеспеченного реальной мощностью (рис. 7).

Таким образом, рассмотрена система правил и процедур, которая дает возможность установить сквозную связь с естественнонаучными мерами стоимости и производительности труда на всех этапах проектирования и управления территориальными и производственными системами.

Таблица 4. Динамика роста ВВП и совокупного производства, 2005 – 2012 гг.

|

Наименование региональных объектов |

||||

|

РФ |

США |

Китайская Народная Республика (КНР) |

Королевство Норвегия |

|

|

ВВП, млрд долларов США* (по данным Всемирного Банка ( http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD )) |

||||

|

2010 год |

1 524,92 |

14 964,37 |

6 039,66 |

428,52 |

|

2012 год |

2 016,11 |

16 163,16 |

8 461,62 |

509,70 |

|

2014 год |

1 860,60 |

17 419,00 |

10 354,83 |

499,82 |

|

Совокупное производство в единицах мощности (ГВт) (расчетные данные) |

||||

|

2010 год |

292,27 |

1 272,33 |

624,3 |

20,23 |

|

2012 год |

359,4 |

1 266,84 |

727,6 |

21,8 |

|

*Рассчитывается как сумма валовой добавленной стоимости, полученной всеми резидентами-производителями в экономике страны, плюс налоги, минус субсидии. Данные приведены в текущих долларах США. Долларовые показатели для ВВП преобразованы из внутренних валют с использованием официальных обменных курсов года. |

||||

Таблица 5. Конвертация единиц мощности в денежные единицы, 2005 – 2012 гг.

|

Наименование показателя |

Наименование региональных объектов |

|||

|

РФ |

США* |

Китайская Народная Республика (КНР) |

Королевство Норвегия |

|

|

Мощность валюты (2004 г.) |

||||

|

Мощность валюты (Ватт на доллар) |

0,52 |

0,1 |

0,35 |

0,08 |

|

Коэффициент конвертации (2004 г.) (фиксируется на весь расчетный период) |

||||

|

Постоянный коэффициент конвертации (доллар на Ватт) (t0 = 2004 г.) |

1,9 |

9,8 |

2,89 |

13,18 |

|

2012 год |

||||

|

Номинальные деньги (2012 г.) |

||||

|

ВВП, млрд долларов США (по данным Всемирного Банка) |

2 016,11 |

16 163,16 |

8 461,62 |

509,70 |

|

Совокупное производство в единицах мощности (2008 г.) |

||||

|

Совокупный конечный продукт (совокупное производство, Р), ГВт |

359,4 |

1 266,84 |

727,6 |

21,8 |

|

Реальные деньги (2012 г.) |

||||

|

Годовой совокупный конечный продукт в денежных единицах, обеспеченных полезной мощностью, млрд долларов |

682,86 |

12 415,1 |

2 102,8 |

287,3 |

|

Номинальный спекулятивный капитал (2012 г.) |

||||

|

Спекулятивный капитал, млрд долларов |

1 333,25 |

3 748,06 |

6 358,82 |

222,40 |

|

Спекулятивный капитал, в % от ВВП страны |

66,0 |

23,0 |

75,0 |

44,0 |

|

Государственный долг (долг центрального правительства, общее количество кредитов взятых государством на ликвидацию дефицита бюджета), http://svspb.net/danmark/gosudarstvennyj-dolg-stran.php , накопленная доля государств. долга, в % от ВВП |

12,7 |

102,5 |

37,1 |

29,9 |

|

*Государственный долг США не входит в структуру ВВП, и по этой причине представленный в табл. 2 номинальный спекулятивный капитал США рассчитан без учета государственного долга. Учет государственного долга США ведет Министерство финансов США, данные по величине государственного долга можно найти на его официальном сайте Public Debt Reports. Под государственным долгом США понимается долг федерального правительства США (другое его название – национальный долг США). Однако к государственному долгу не относятся долги отдельных штатов, корпораций и физических лиц, даже гарантированные государством, а также финансовые обязательства правительства перед получателями социальной помощи в будущем (Катасонов В. Ю., http:// communitarian.ru/publikacii/ekonomika_ssha/dolg_ameriki_verhnyaya_i_nizhnyaya_chasti_aysberga_13102013). Государственный долг – часть более общего долга США, который часто называют совокупным долгом США. Основными компонентами совокупного долга США, которые, как правило, выделяют разные источники, являются следующие: 1) государственный долг; 2) долг правительств штатов (state debt); 3) долг местных властей (local debt); 4) долг физических лиц (personal debt); 5) долг нефинансовых компаний (business debt); 6) долг финансовых секторов экономики (financial sectors debt). Одним из официальных источников совокупного долга США является издание Федеральной резервной системы США, называемое «Financial Accounts of the United States. Flow of Funds, Balance Sheets and Integrated Macroeconomic Accounts». Согласно этому источнику, на середину 2013 года совокупный долг США составил 41,04 трлн долл. Общая величина совокупного долга США оказывается в 2,4 раза больше величины государственного долга США. Совокупный долг США, оцененный Федеральным резервом на конец 2011 года, оказывается равным примерно 250% ВВП. |

||||

Рассмотренная система естественнонаучных мер, правил и процедур с полным основанием может лечь в основу создания автоматизированной системы проектирования и управления устойчивым инновационным развитием. В усло-

виях необходимости обеспечения сохранения и ускоренного развития страны разработка такой системы для альтернативной оценки и поддержки принятия решений является приоритетной и важной задачей.

Список литературы Естественнонаучные меры стоимости и производительности общественного труда в региональном управлении устойчивым развитием

- Байзаков, С. Б. Вопросы и ответы: может ли энергия стать мерой валют /С. Б. Байзаков//Экономика. Финансы. Исследования. -2010. -№ 2 (18). -С. 49-61.

- Беш, Г. География мирового хозяйства : пер. с англ. В. Гохман/Г. Беш. -М.: Прогресс, 1966. -280 с.

- Большаков, Б. Е. Анализ критики Ф. Энгельсом взглядов С.А. Подолинского /Б. Е. Большаков//Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика. -2009. -№ 2 (3). -Режим доступа: http://www.yrazvitie.ru/wp-content/uploads/2010/02/Bolshakov_Analis-kritika.pdf

- Большаков, Б. Е. Как прорвать круг кризисов /Б. Е. Большаков//Человек. Энергия. Атом. -2009. -№ 1 (3).

- Большаков, Б. Е. Мощность как мера в экономике /Б. Е. Большаков//Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика. -2010. -№ 2 (5). -С. 25-67. -Режим доступа: http://www.yrazvitie.ru/?p=760

- Большаков, Б. Е. Проектирование финансовой системы будущего ноосферного мира на основе единой системы многомерных пространственно-временных мер-законов /Б. Е. Большаков//Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление. -2015. -№ 3 (28). -С. 100-123. -Режим доступа: http://www.rypravlenie.ru/wp-content/uploads/2015/10/05-Bolshakov.pdf

- Большаков, Б. Е. Проектное управление устойчивым инновационным развитием: теория, методология, технология : учебное пособие/Б. Е. Большаков. -М.: РАЕН, 2014. -425 с.

- Большаков, Б. Е. Мониторинг и оценка новаций: формализация задач в проектировании регионального устойчивого инновационного развития /Б. Е. Большаков, Е. Ф. Шамаева. -Palmarium Academic Publishing, 2012. -219 с.

- Искаков, Н. А. Устойчивое развитие: наука и практика /Н. А. Искаков. -М.: РАЕН, 2008.

- Кузнецов, П. Г. Наука развития Жизни /П. Г. Кузнецов. -Том 1. -М.: РАЕН, 2015.

- Кузнецов, П. Г. С.А. Подолинский: его действительное открытие /П. Г. Кузнецов. -М.: Ноосфера, 1991.

- Павленко, В. Б. Мифы «устойчивого развития». «Глобальное потепление» или «ползучий» глобальный переворот? /В. Б. Павленко. -М.: ОГИ, 2011.

- Подолинский, С. А. Труд человека и его отношение к распределению энергии /С. А. Подолинский. -М.: Белые Альвы, 2005.

- Слажнева, Т. И. Показатели и индикаторы устойчивого развития РК. Навстречу Третьему Всемирному Саммиту по устойчивому развитию /Т. И. Слажнева, А. Г. Брагин. -Астана: ЦОЗиЭП, 2011. -294 с.

- Шамаева, Е. Ф. Естественнонаучные меры процесса труда в творчестве С.А. Подолинского /Е. Ф. Шамаева//Материалы Международной междисциплинарной научной конференции «Синергетика в естественных науках». -Тверь: ТвГУ, 2010. -2 с.

- Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies . -Third edition. -New York: United Nations, 2007. -93 p.

- Kuznetsov, O. L. Russian Cosmism, Global Crisis and Noosphere Paradigm of Sustainable Development /O. L. Kuznetsov, B. E. Bolshakov//European Journal of Philosophical Research. -2014. -Vol. 1. -Р. 15.