Ежедневная волновая периодизация тренировочных нагрузок в силовом тренинге

Автор: Мирзаев дЖ.А.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 4 (22), 2017 года.

Бесплатный доступ

Основная цель данной статьи состоит в сборе научных данных для создания теоретических предпосылок в пользу «скоростной периодизации». Предполагается возможность положительного влияния темпа выполнения упражнений на повышение результативности в тренировках с отягощениями.

Периодизация, ежедневная периодизация, силовые тренировки, скорость выполнения, физические упражнения

Короткий адрес: https://sciup.org/140229073

IDR: 140229073

Текст научной статьи Ежедневная волновая периодизация тренировочных нагрузок в силовом тренинге

Скорость выполнения упражнений в силовом тренинге может играть немаловажную роль в развитии мышечной гипертрофии или повышении силовых показателей тренирующихся. Быстрое движение ног во время исполнения прыжков в высоту, спринта повышает показатели спортсменов [1]. В исследовании Парехо-Бланко и др.[2] сверялись высокая (ВС) и умеренно высокая скорость (УВС) выполнения упражнений для повышения силы. Молодые мужчины (21 человек, ВС – 10, УВС – 11) выполняли обычные приседы в течение шести недель. Максимальная сила успешнее отзывалась на высокую скорость (0,94 и 0,54), скорость развивалась при легких нагрузках – 1,76 для ВС и 0,75 для УВС, на более «тяжелые» подходы также хорошо откликалась первая группа. Согласно результатам, скорость гораздо важнее в «адаптационных процессах» нежели время нахождения под нагрузкой. В качестве дополнения, эта исследовательская работа выявила больший метаболический стресс в пользу ВС.

В другом исследовании [3], где испытуемыми были девушки (возраст – 24+/-4, рост – 162+/-5 см, вес – 59 +/-7 кг), приседания выполнялись в протоколе 2 секунды на подъем и столько же на опускание (медленная группа (МГ) – 11 чел.), а быстрая группа тратила 1 секунду на оба действия в трех разминочных и трех основных подходах, состоявших из 8 повторений, три раза в неделю, в течение 7 недель. Тестирование состояло из видеонализа вертикального прыжка, прыжка в длину, приседания на макси- мальное количество повторений, и изокинетического и изометрического режима в разгибании коленного сустава со скоростью от 25 до 125 гр./сек.

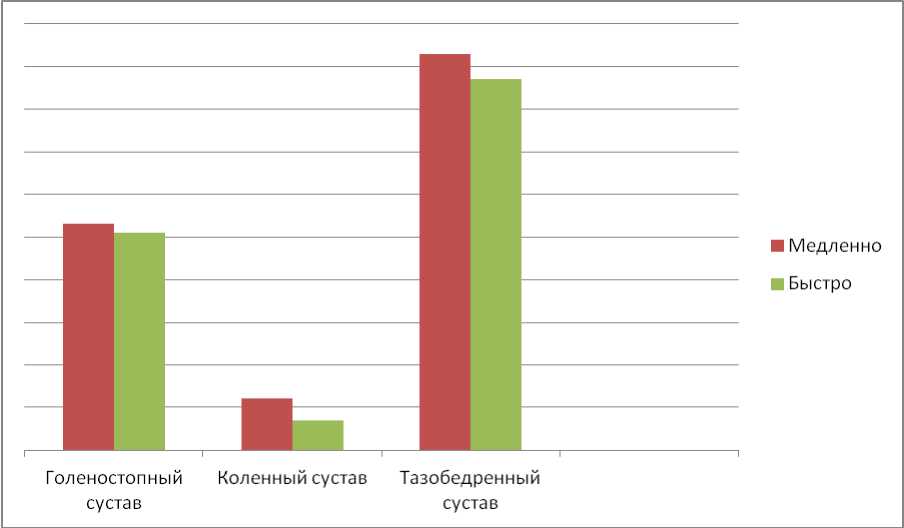

Прыжок в длину показал превосходство быстрой группы в большинстве переменных. В вертикальном прыжке же, высокая скорость дала лучшую положительную реакцию на момент силы голеностопного и коленного суставов, а медленное исполнение нашло свое преимущество в тазобедренном суставе (рис.1). За исключением небольшого успеха в вертикальном прыжке, в целом, медленное выполнение вновь уступило быстрому выполнению упражнений.

Берд [4] рассмотрел влияние обоих типов выполнения на скорость синтеза мио-фибриллярного (СМФ), митохондриального (СМХ) и саркоплазматического белка (ССБ). Восемь мужчин (возраст ≈ 24) принимали по 20 грамм сывороточного белка сразу после тренировки (три подхода на четырехглавую мышцу, одностороннее выполнение, 30% от максимальной силы) и снова во время восстановительного процесса. Концентрическая и эксцентрическая фаза состояли из 6 секунд или 1 секунды. Скорость СМФ была выше при медленном выполнении спустя 24-30 ч. Уровень синтеза СМХ и ССБ увеличился на 114% и на 77% лишь во время низкой скорости. Скорость СМХ была зафиксирована самой высокой в восстановительный период (высокая скорость – 126%, медленная скорость – 175%). Итак, результаты позволяют предположить о плюсе низкой скорости – мышцы в таком случае больше находятся под напряжением.

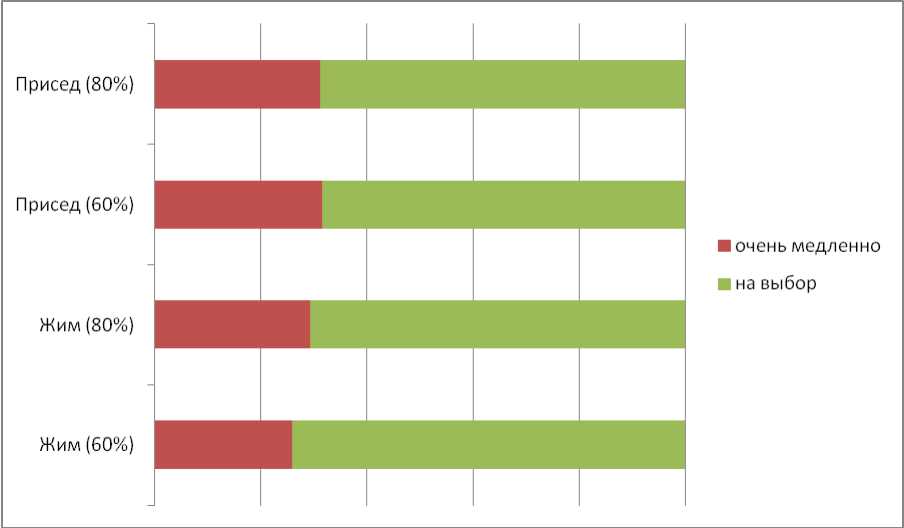

Рис. 1. Сравнение скоростных типов приседаний в прибавке момента силы (крутящий момент)

В 2006 году Хетфильд [5] рассмотрел приоритетность скорости (при различных интенсивностях) для числа повторений, максимальной силы, пиковой мощности и тренировочного объема в приседаниях и жиме на плечи. Девять молодых мужчин выполняли эти два упражнения с 60% или 80%-ой нагрузкой от максимальных результатов, отводя на концентрическую и эксцентрическую фазу по 10 секунд, или самостоятельно выбирали скорость движения (упражнения выполнялись до отказа). Для определения силы, мощности и объема количество повторений умножалось на кг. Полученные данные предполагают низкие шансы высокой скорости на индуцирование нужных уровней силы, мощности, объема, которые необходимы для оптимизации силы. Конечно, с точки зрения практики, трудно представить преодоление 10-секундной фазы опускания с 60-80% интенсивностью. Кроме того, «самостоятельный выбор» скорости выглядит очень ненадежным способом для такого рода сравнений. Ведь испытуемые могут сделать акцент на крайних скоростях, или вообще выбрать аналогичную/схожую скорость из экспериментальной группы.

Рис. 2. Повышение максимальной силы (в ньютонах) при 60 и 80% интенсивности в жиме для плеч

Исследования, проведенные с относительно большой выборкой людей (30 и 42 чел.) констатировали: нейронные адаптации никак не связаны со скоростью выполнения, быстрый темп со средней интенсивностью одинаково эффективен или превышает медленное выполнение с высокой нагрузкой. Результат, полученный на 16 опытных спортсменках-спринтерах, свидетельствует, что при медленной скорости амплитуда ЭМГ наряду с силой линейно растет, а быстрый темп гарантирует высокую степень активации мышц [6].

В одном эксперименте [15] выяснилось, что выполненный «взрывной» подход (за 30 секунд) перед тестовым подходом на максимум помог двенадцати спортсменам увеличить результат.

Результаты ряда исследований выступают в пользу эксцентрических упражнений и предполагают, что это проявляется в повышении скорости мышечного сокращения, улучшении нейронной активности и показателей взрывной силы. Согласно некоторым данным сочетание растяжения и перегрузки при эксцентрических упражнениях делает их лидером в стимулировании мышечного роста [7-12].

Говоря о ежедневной волновой периодизации (ЕВП), необходимо подчеркнуть о чрезмерной популярности этой модели среди зарубежных исследований. Из одиннадцати исследований некоторые обнаружили отчетливое преимущество над другими периодизационными моделями тренировок. В исследовании Миранды и др. [13] ЕВП оказалась лучше, чем линейная модель (ЛП) в эффекте размера. Фосчини с коллегами [14] в 14-недельном исследовании изучили влияние ЛП и ЕВП у 32 мужчин на факторы риска метаболического синдрома. Именно ЕВП удалось преуспеть в снижении концентрации инсулина и увеличить долю сухой мышечной массы. ЕВП имел высокие результаты в коэффициенте усиления мышечной выносливости по эффекту размера у молодых женщин (28 чел.) в двенадцати недельном исследовании.

Выводы:

-

1. Современные исследования в области периодизации определяют фаворитом ежедневную волновую периодизацию тренировок.

-

2. Как быстрый, так и медленный темпы выполнения упражнений обладают своими преимуществами или недостатками.

-

3. Без эмпирических данных крайне сложно говорить об эффективности «скоростной периодизации», но теоретические предпосылки уже видны.

-

4. Чисто теоретически можно предположить следующее чередование: первая тренировка – баллистические упражнения; вторая тренировка – эксцентрические упражнения; третья тренировка – быстро/медленно (взрывная концентрическая фаза и медленная эксцентрическая фаза, что и подразумевает эксцентрические упражнения и наоборот).

Список литературы Ежедневная волновая периодизация тренировочных нагрузок в силовом тренинге

- Mirzayev JA. The impact of barbell lift speed on various training aspects in weight workout. Physical Education and sports training (2017). № 2, p. 133-142.

- Pareja-Blanco, F. et al. (2014). Effect of movement velocity during resistance training on neuromuscular performance. International Journal of Sports Medicine, 35(11), 916-924.

- Morrissey, M.C., Harman, E.A., Frykman, P.N., & Han, K.H. (1998). Early phase differential effects of slow and fast barbell squat training. American Journal of Sports Medicine 26, 221-230.

- Burd NA. et al. (2012). Muscle time under tension during resistance exercise stimulates differential muscle protein sub-fractional synthetic responses in men.

- Hatfield Disa L. The impact of velocity of movement on performance factors in resistance exercise/The Journal of Strength and Conditioning Research. -2006. -20(4). -P. 760-766.

- Mirzayev JA. Theoretical knowledge and practical application of ballistic contractions in the sport. Modern health-saving technologies (2017). № 2, p. 78-89.

- 7Hedayatpour N, Falla D. Physiological and neural adaptations to eccentric exercise: Mechanisms and considerations for training. Biomed Res Int. (2015).

- 8Bahr, R, Bjorn, F., Sverre, L., and Engebretsen, L. (2006). Surgical treatment compared with eccentric training for patellar tendinopathy (Jumper's knee). Journal of Bone and Joint Surgery, 88 (8) 1689-1698.

- Farthing J. P., Chilibeck P. D. The effects of eccentric and concentric training at different velocities on muscle hypertrophy. European Journal of Applied Physiology. 2003;89(6):578-586.

- Walker P. M., Brunotte F., Rouhier-Marcer I., et al. Nuclear magnetic resonance evidence of different muscular adaptations after resistance training. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 1998; 79(11):1391-1398.

- Lorenz D., Reiman M. The role and implementation of eccentric training in athletic rehabilitation: tendinopathy, hamstring strains, and ACL reconstruction. Int J Sports Phys Ther. 2011; 6(1): 27-44.

- Oloveira AS. et al. Effects of fast-velocity eccentric resistance training on early and late rate of force development. Eur J Sport Sci. 2016 (2): 199-205.

- Miranda F. et al. Effects of linear vs. daily undulatory periodized resistance training on maximal and submaximal strength gains. Strength Cond Res, (2011).

- Foschini, D. et al. Treatment of obese adolescents: The influence of periodization models and ACE genotype. Obesity (2010).

- Wilcox J. et al. Acute explosive-force movements enhance bench-press performance in athletic men. Int J Sports Physiol Perform. 2006; 1(3): 261-9.