Ф. М. Достоевский: метафизический смысл "преступления" и "наказания"

Автор: Парилов Олег Викторович

Журнал: Русско-Византийский вестник @russian-byzantine-herald

Рубрика: История философии

Статья в выпуске: 3 (10), 2022 года.

Бесплатный доступ

Нет более важной задачи у человека, чем самопознание. Обращение к творчеству Ф. М. Достоевского, посвятившего свою жизнь разгадке бесконечно сложных тайн человеческого духа, вечно актуально. На основе анализа романа Достоевского «Преступление и наказание» раскрывается метафизический, экзистенциальный, этический смыслы категорий «преступление», «наказание». Транслируются выявленные русским писателем этапы духовной деградации преступника. Определено условие, при котором метафизическое экзистенциальное наказание невозможно. Достоевский в своем романе утверждает оптимизм православной сотериологии. Методологической основой статьи стало сочетание метафизического и диалектического подходов в рамках вычленения вечных констант духовной сферы человека и установления диалектических связей как объективных условий развития личности. Методологическую базу составила совокупность методов: герменевтического, аналитического, синтетического, восхождения от абстрактного к конкретному, обобщения, индукции, аналогии.

Наказание, преступление, творчество достоевского, метафизика, духовная сфера личности, жизнь, смерть

Короткий адрес: https://sciup.org/140297232

IDR: 140297232 | УДК: 111:1(470)(091)+821.161.1-31 | DOI: 10.47132/2588-0276_2022_3_27

Текст научной статьи Ф. М. Достоевский: метафизический смысл "преступления" и "наказания"

Постичь метафизический, экзистенциальный смысл преступлений, совершенных героями Достоевского, и наказаний, которые они несут, чрезвычайно сложно. Для Достоевского человек есть великая тайна, неповторимая вселенная. «Маленьким» его считают лишь те, кто поверхностно, пренебрежительно судит о людях. По Достоевскому, надо чуть внимательнее всмотреться — и открывается неизмеримая бездна, неподвластная рассудочным суждениям: задавленный нищетой мелкий чиновник, из-за скупости ставший объектом насмешек таких же изгоев — обитателей петербургских «углов», полжизни пролежал за своей ширмой на тощем дырявом матрасе… на груде золота («Господин Прохарчин»), — и таким может быть человек, говорит нам автор.

Творчество писателя пришлось на время утверждения в Европе и проникновения в Россию позитивистских идей. Позитивизм с его душным рациональным («арифметическим») подходом к человеку претил Достоевскому. Позитивистская формула разумного и одномерного в своей разумности человека, всегда руководствующегося только пользой, выгодой, страшно возмущала автора. По Достоевскому, человек широк, его бы и сузить немного. Вопреки О. Конту, Г. Спенсеру, поведение человека никак не укладывается в прокрустово ложе строгой логики, здравого смысла. Он не выгоду свою преследует, а по своей, пусть и глупой, воле пожить хочет. Автор отметил и такое удивительное свойство: привыкает человек жить как-то неудобно, кособоко, — так всю жизнь и проживает. Неслучайно наиболее омерзительный герой «Преступления и наказания» — человек рациональный (П. П. Лужин). И теория Родиона Раскольникова, предполагающая рациональный («арифметический») подход к человеческой жизни (смерть, убийство отвратительны, но, если для блага человечества необходимо пролить кровь существа ничтожного, вредного, избранные имеют на это право), по Достоевскому, есть результат повреждения разума.

В романах писателя отсутствуют люди труда, созидатели. Работа его персонажей — думать (Р. Раскольников). Студент юридического факультета ни дня не сидит на студенческой скамье, но блуждает по злачным местам Санкт-Петербурга, обдумывая свою теорию. Инженер, приехавший в город проектировать и строить мост, вместо этого ночи напролет мучится дилеммой, без разрешения которой жить невозможно (Кириллов в «Бесах»). Герои автора — носители идей, их идея съела. Живут они всегда на грани. Европейским экзистенциалистам ХХ в. приписывают открытие: человека следует изучать лишь в пороговых ситуациях, именно тогда он проявляет свою подлинную суть. Достоевскому это было известно задолго до А. Камю, Ж.-П. Сартра. Жизнь его персонажей — это всегда надрыв, напряжение в высшей точке.

Русский писатель прекрасно осознавал, что человек навсегда останется тайной. Но тайной, которую надобно постараться разгадать. Разгадку этой тайны автор еще в юном возрасте осознал как дело всей своей жизни. Сложность героев Достоевского, неоднозначность мотивов их поступков приводит зачастую к односторонним, а потому неверным их трактовкам, подчас курьезным: «Раскольников был нищим, ему не хватало даже на пропитание, а жить он был вынужден в каморке … Именно это положение и заставило героя романа пойти на такое преступление»1, — если бы все было так просто, как считает Х. С. Бузуртанова. Увы, не права исследователь и в том, что после совершения преступления он сразу осознал глупость своей идеологии и «его замучила совесть»2. Нет, не мучила даже в тот момент, когда убийца шел признаваться в преступлении. На этом этапе не разочаровывается он и в своей теории: «Преступление? Какое преступление? <…> То, что я убил гадкую, зловредную вошь, старушонку-процентщицу, <…> которую убить — сорок грехов простят?..»3 Следует согласиться с Т. Кошемчук в том, что преступление Родиона Раскольникова стало следствием озлобленности. Но отчего он озлобился? Некогда добрый и милосердный

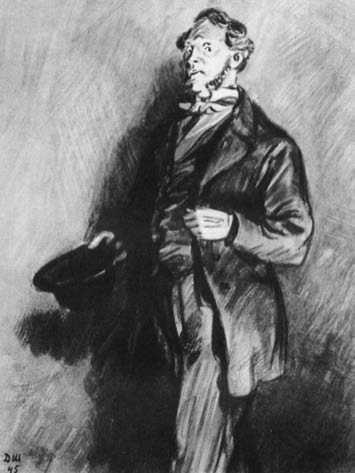

Раскольников. Илл. к роману «Преступление и наказание». Худ. Д. А. Шмаринов, 1945 г.

человек, отступив от Бога, оказался одержим духом злобы, — дает объяснение ис-следователь4. Достоевский не был бы собой, если бы нарисовал такую простую чернобелую картину души студента-убийцы: добрый — до, злой — после. И после преступления он не утратил сочувствия и милосердия, которые, в частности, проявляются к семейству Мармеладовых. Почему Полечка потянулась к этому одержимому демоном зла убийце? Детскую душу не обманешь.

Чтобы осознать подлинные мотивы поступков главного героя, необходимо разобраться с метафизическим и экзистенциальным смыслом понятий «преступление» и «наказание». Понятия «преступление» и «исступление» этимологически идентичны. Совершая преступление, человек «преступает», то есть переступает, преодолевает границы человеческого. Он отныне в ином — нечеловеческом статусе. В каком же? Что он испытывает и переживает? — в этом соль романа Достоевского. Подчас преступления совершают в состоянии исступления (с психологической точки зрения — в состо- янии аффекта, отсутствия разумного контроля). Поступок в данном случае — также следствие одномоментного выхода за пределы человеческого — исступления из себя. В любом случае отныне у субъекта, преодолевшего человеческие пределы, новая судьба, сложная и загадочная. Но одно необходимое следствие — это несение наказания. Не обязательно формально-юридического. Современный постмодернистский

мир, отказавшийся от Бога, сами критерии человеческого ставит под сомнение, воплощая известную максиму: если Бога нет, то все позволено. Сколько бы человек ни заблуждался, абсолютные, потому что данные Самим Богом, критерии человеческого (воплощенные в декалоге) волевым субъективным решением отменить невозможно. Лжец юридическим законом не преследуется. Избегают правового наказания непойманные убийцы. Но метафизическое, экзистенциальное наказание неизбежно. Правда, при одном существенном условии, о чем речь пойдет ниже.

Верно сущность наказания передает Н. Авдеенко: это, прежде всего, милость Божия для человека. На греческом «наказание» (παιδεύω) означает «делать то, что положено с отроком». То есть, наказывая, Отец Небесный делает, что положено, с «отроком» — преступником. Что же? Не мучит, не мстит, но (в этом плане показательна русская этимология термина) «указывает на» что-то, «наказывает» человеку что-то делать и чего-то не делать, и при этом человеку нечто «сказано» явно, открыто5. У человека появляется свободный выбор — выполнять наказанное или нет.

Осознавал Достоевский или нет, но, как справедливо полагает Е. А. Авдеенко, преступление Раскольникова имеет фундаментальную связь с библейским сюжетом о первом убийстве на земле Каином Авеля6. Первопричинами убийства стали

Илл. к роману «Преступление и наказание». Худ. Д. А. Шмаринов гордость и огорчение: Бог принял жертву Авеля, а жертву Каина отверг: «Каин сильно огорчился, и поникло лицо его» (Быт 4:5). Огорчение сменила злоба, приведшая к братоубийству. Нечто подобное происходит и с главным героем романа Достоевского. Жизнь человека — в руках Божиих. Но Каин, огорчившись, обидевшись на Бога, восстает на Него — присваивает себе божественное право решать вопрос жизни брата своего Авеля. Также и Родион Раскольников, огорчившись, узурпирует божественную прерогативу решать вопрос жизни и смерти людей.

Душа человека трисоставна: чувство, ум, воля. Вначале дьявол поражает сердце (чувство) Раскольникова: как и Каин, он огорчился. Родион — фигура изначально милосердная, жертвенная: рискуя жизнью, спасает детей из огня, ухаживает за смертельно больным товарищем, а после его смерти — за его престарелым отцом, но жертвы его отвергнуты. Невеста главного героя умирает, сам он — в нищете, сестра готова продать себя подлецу Лужину. И вообще, мир несправедлив: негодяи благоденствуют, а добрые, милосердные страдают (на этой почве он и изобретает теорию о возможности пролить кровь хоть и бесполезной, вредной человеческой «вши» для блага людей). Огорчение сердца приводит к поражению ума — ум его озлился. Затем неизбежно поражается воля — она парализуется. Студент совершает убийство, не властвуя над собой, именно после того, как мысленно отказался от чудовищного замысла и испытал облегчение.

Грех Каина стал его проклятием, отныне он отчужден от мира Божьего (бежит от Бога сам), пророчествуя о себе: «И буду — стенающий и трясущийся на земле, и будет: всякий встречающий меня убьет меня» (Быт 4:14). Сбудется лишь первая часть этого пророчества. Бог освободит Каина от страха быть убитым — даст ему «Каинову печать»: «И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его» (Быт 4:15). Так и не покаявшись, стенающим и трясущимся он будет жить до конца дней.

Точно так же будет стенать и трястись студент-убийца: «Нервная дрожь его перешла в какую-то лихорадочную; он чувствовал даже озноб»7 и так же он получит «охранительную печать»: как минимум трое будут знать о его преступлении — Соня, Порфирий Петрович и Свидригайлов, но он будет «охранен» от уголовного преследования, следователь даст ему «погулять». В чем же будет заключаться его наказание, растянувшееся на пять частей и эпилог? Замысел убийства и его исполнение — все уместилось в первой части. В этом и заключается главная идея автора.

На древнееврейском «грех» и «наказание» означают одно и то же. Совершенный грех — сам по себе наказание. Преступник обречен страдать, осознает он это или нет. Собственно, роман посвящен наказанию (страданию) убийцы. После преступления душа его начинает умирать. Эти экзистенциальные трансформации души студента Достоевский передает мастерски. Чудом не застигнутый на месте преступления, герой переживает животную радость. Однако душа его не может успокоиться. Он надежно прячет снятый с убитой старухи кошелек, но покоя все равно нет. «Беспричинное» беспокойство — это только первый этап нисхождения поврежденной души. Затем он переживает «мрачное ощущение мучительного, бесконечного уединения и отчуждения»8. Ему тяжело находиться с людьми, особенно близкими (говорит другу Разумихину, что больше не намерен с ним встречаться, и велит передать материи и сестре, чтобы больше его не искали). Для него это ощущение — «мучительнейшее ощущение из всех до сих пор жизнию пережитых им ощущений»9. Затем следует страшная озлобленность: «Это было какое-то бесконечное, почти физическое, отвращение ко всему встречавшемуся и окружающему, упорное, злобное, ненавистное. Ему гадки были все встречные, — гадки были их лица, походка, движения. Просто наплевал бы на кого-нибудь, укусил бы, кажется, если бы кто-нибудь с ним заговорил»10. Следующий этап — назойливое ощущение инфернального присутствия рядом с собой: «Чем уединеннее было место, тем сильнее он сознавал как будто чье-то близкое и тревожное присутствие, не то, чтобы страшное, как-то уж очень досаждающее»11.

Последующие этапы духовной болезни ему открывает Свидригайлов. Он тоже преступник, преступник-мистик. Если Раскольников несет наказание — страдание несколько дней, то Свидригайлов — несколько лет, следовательно, продвинулся гораздо дальше. Он-то и сообщает студенту, что далее последует окаменение души — ужасная скука: «Никуда мне не хотелось, за границу Марфа Петровна и сама меня раза два приглашала, видя, что я скучал. Да что! За границу я прежде ездил, и всегда мне тошно бывало»12. Затем начнут беспокоить выходцы с того света: «Марфа Петровна посещать изволит… Все три раза наяву. Придет, поговорит минуту и уйдет в дверь»13. Насчет встреч с субъектами мира трансцендентного у Свидригайлова своя теория (вероятно, он транслирует размышления на эту тему самого автора): в естественном, нормальном состоянии человека «здорового, земного» от мира трансцендентного отделяет непроницаемая стена. Но болезнь, как путь к смерти, истончает эту стену, делает ее прозрачной, «и чем больше болен (а душа Свидригайлова тяжко больна. — О. П. ), тем и соприкосновений с другим миром больше, так что когда умрет совсем человек, то прямо и перейдет в другой мир»14.

Наконец, завершающий этап духовного ниспадения — неотвязные мысли о самоубийстве. Свидригайлов говорит о Раскольникове: «Между нами есть какая-то точка общая»15. Действительно, оба — преступники, оба несут экзистенциальное наказание, но в главном они антиподы. Свидригайлов не раскаивается, он сознательно идет к финалу — совершает самоубийство («последний вояж в Америку»16), выбирает смерть. Раскольников идет по трудному пути покаяния. На протяжении всего романа он будет нести наказание. Покаяние, примирение с Богом и людьми произойдет лишь в конце романа, в эпилоге. На каторге студент-убийца в конечном счете выберет жизнь17.

То, что в итоге возрождение главного героя произойдет, автор свидетельствует христианской символикой, пронизывающей весь роман. На этот аспект справедливо обращает внимание А. Р. Фомина. С Раскольниковым — крест, снятый с убитой Елизаветы, Библия, лежащая под подушкой. Сюжет о воскресении Лазаря, неоднократно звучащий в романе, есть прообраз будущего воскресения самого героя. Историю о Лазаре четверодневном Соня читает Родиону на четвертый день после убийства. Соня, как Христос, в конце концов выведет его из гроба (его символом служит тесная коморка), как некогда Спаситель вывел Лазаря18. В произведении масса других евангельских символов.

В романе присутствует еще один значимый для автора «преступник» — Семен Захарович Мармеладов. Его преступления ужасны: пропивает чулки чахоточной полубезумной жены и единственные ботиночки маленьких детей, забирает у единородной дочери Сони последние 30 копеек, зная, как она их зарабатывает. Но он — носитель

Знакомство Раскольникова с Мармеладовым.

Илл. к роману «Преступление и наказание». Худ. М. П. Клодт, 1894 г.

очень дорогой для Достоевского идеи. Мармеладов — уникальный тип преступника-добровольного страдальца: «Пью, ибо сугубо страдать хочу!»19 Ему не нужно тихое семейное счастье, когда домашние ходят на цыпочках и поят утром кофеем — все это он поставит ни во что; пропив купленный ему костюм, будет пять ночей спать на сенных барках. Он добровольно желает страдать именно так — некрасиво и грязно, презираемый всеми, терпя насмешки хмельных обывателей, чтобы больная жена таскала за вихры, дойти до точки, когда «идти больше некуда»20. Но этот признающий себя прирожденным скотом человек замечателен своим упованием на бесконечную милость Божью.

Согласно православной сотериологии, сумма совершенных добрых дел не имеет значения, важно для спасения то состояние духа, с которым человек пересекает черту, отделяющую жизнь от смерти21. Бог ищет не столько внешних поступков, сколько способности человека воспринять Царство Божие. Согласно Евангелию, Он одинаково одарит в Царстве Божьем работающих и с первого часа, и с одиннадцатого. Первым вошел в рай тот, кто на протяжении жизни совершал преступления, но которому для раскаяния, примирения с Богом хватило краткого мига перед смертью. Упование Мармеладова на милость Божью и следует рассматривать в контексте православной сотериологии. Достоевский через него передает оптимизм православного миросозерцания: милосердия Божия хватит и на «пьяненьких, слабеньких, соромников образа звериного». Господь «прострет к ним руце Свои» именно потому, что «ни единый из сих сам не считал себя достойным сего»22. Не случайно пламенный монолог

Лужин. Илл. к роману «Преступление и наказание». Худ. Д. А. Шмаринов, 1945 г.

при первой встрече с Раскольниковым Мармеладов завершает: «Господи, да приидет Царствие Твое!»23

В этом уповании — одна из ключевых идей романа. Любой преступник, как бы низко ни пал, имеет надежду на спасение, если только страдает от своей скверны, не читает себя достойным. Страшен грех, совершаемый сознательно, с невозмутимым сердцем. Достоевский это трактует как смерть души24. Именно таких умерших душой Раскольников на заре формирования своей теории ошибочно считает избранными, теми, кто право имеет: «Настоящий властелин, кому все разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит полмиллиона людей в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне»25. Человек с живой душой, преступивший, обречен нести экзистенциальное наказание — душа без раскаяния будет постепенно умирать. Но душа тех, кого главный герой считал избранными, уже мертва, умирать ничему. Бессознательно студент-убийца это чувствует: «Нет, на таких людях, видно, не тело, а бронза»26.

Таким образом, роман Достоевского раскрывает метафизический экзистенциальный смысл «преступления» и «наказания». «Преступление» — выход за пределы человеческой природы. «Наказание» — милость Бога к преступнику, указание Творца на совершенное и наказ, что делать. Центральная идея Достоевского: грех и есть наказание, преступник обречен страдать, и страдания имеют экзистенциальный смысл — происходит постепенная деградация духовной сферы человека. Выход — в раскаянии, примирении с Богом и людьми, что означает возврат к жизни.

Список литературы Ф. М. Достоевский: метафизический смысл "преступления" и "наказания"

- Авдеенко Е. А. Богословское содержание светской литературы. URL: http://avdejenko.ucoz.ru/Litra_Avdeenko.xhtml (дата обращения: 12.07.2022).

- Авдеенко Н. Опыт чтения и понимания романа "Преступление и наказание" // Русское слово. 2014. 18 апреля. URL: http://russlovo.today/rubricator/literaturnaya_stranica/opyt- chteniya-i-ponimaniya-romana (дата обращения: 12.07.2022).

- Бузуртанова Х. С. Религия в романе Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" // Вестник науки. № 8 (8). Т. 3. С. 165-168.

- Достоевский Ф. М. Преступление и наказание // Достоевский Ф. М. Собр. соч.: В 15 т. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1989. Т. 5. 575 с.

- Кошемчук Т. Герой-убийца в романе Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" // Исследовательский журнал русского языка и литературы. 2014. Т. 2. № 1 (4). С. 39-58.

- Парилов О. В. Темы вечной жизни и спасения в богословском наследии Патриарха Сергия Страгородского // Патриарх Сергий и церковно-государственные отношения в ХХ веке: трудный путь к сотрудничеству. Арзамас: Арзамасский филиал ННГУ, 2017. С. 19-27.

- Парилов О. В. Хилиастические мотивы в творчестве Ф. М. Достоевского, сформированные под влиянием концепции всемирной теократии В. С. Соловьева // Соловьевские исследования. 2013. № 2 (38). С. 16-28.

- Фомина А. Р. Христианские мотивы в романе Достоевского "Преступление и наказание" // Вестник современных исследований. 2018. № 12.1 (27). С. 242-244.