Фациально-циклический анализ по данным ГИС визейских терригенных отложений на примере месторождения Пермского края

Автор: Катошин Я.Д.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых

Статья в выпуске: 2 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена применению методов фациального анализа на основе геофизических исследований скважин (ГИС) для визейских терригенных отложений на одном из месторождений Пермского края. В ходе исследования были проанализированы данные ГИС и керна из 23 скважин, что дало возможность выделить фациальные циклы, определить пространственное распределение пород. На основании полученных данных была составлена карта фациального зонирования, позволяющая оптимизировать бурение скважин.

Фациально-циклический анализ, геофизические исследования скважин, визейские терригенные отложения, песчанистость, фации, коллекторы, керн

Короткий адрес: https://sciup.org/147250968

IDR: 147250968 | УДК: 550.8.08 | DOI: 10.17072/psu.geol.24.2.134

Текст научной статьи Фациально-циклический анализ по данным ГИС визейских терригенных отложений на примере месторождения Пермского края

Основные задачи в геологическом изучении и разработке нефтяных месторождений заключаются в оценке структурного и фациального строения коллекторов, выявлении его резервуарных свойств и прогнозировании поведения флюидов в пласте. При обработке геофизических исследований скважин выделение фациальных циклов и фаций поможет решить эти задачи, предоставляя инструменты для детального исследования литологических особенностей пород, определения типов осадочных циклов и установления закономерностей изменения свойств пластов в пространстве и времени. Фациальное картирование позволит также выделить различные литологические и структурные особенности пород, что сыграет ключевую роль в оптимизации планирования буровых работ. Определение фациальных подразделений и их пространственное распределение важны для рационального расположения эксплуатационных скважин и повышения интенсивности извлечения углеводородов.

Это позволит уменьшить количество «неудачных» скважин и повысить общий коэффициент извлечения нефти на месторождении.

В данной работе проведен фациальноциклический анализ на основе данных ГИС и керна юго-восточного месторождения Пермского края в визейских терригенных отложениях, проведена интерпретация, выделены циклы и фации в 23 скважинах, а также построены карты распределения фаций с дальнейшими рекомендациями по бурению.

Методика исследования

Для корректного выделения циклов и фаций изучен керн, отобранный из трех скважин с каждого купола. На основании анализа керновых данных визейские отложения характеризуются терригенным составом. Глинистые породы состоят из кварца и глинистых минералов (иллит-смектита, иллита, каолинита и хлорита), калиевых полевых шпатов, с примесными количествами карбонатов (кальцит, доломит), пирита и минера-

Работа лицензирована в соответствии с CC BY 4.0. Чтобы просмотреть копию

этой лицензии, посетите

лов титана (рутил, анатаз). Продуктивная часть разреза представлена кварцевыми песчаниками и алевролитами с межзерновой пористостью. По описанию керна можно сделать вывод, что осадконакопление происходило на суше в аллювиальных условиях.

Выделение циклов связанно с изменениями условий осадконакопления. Каждый цикл включает комплексы осадочных пород, представленные чередованием аргиллитов, алевролитов и песчаников.

Русловые песчаники обычно обладают высокими емкостными и фильтрационными свойствами, что делает их потенциальными коллекторами. На диаграммах ГИС они выделяются по отрицательным аномалиям ГК и положительным аномалиям НГК. Мощные пласты глин характеризуются расхождением кривых ГК и НГК, при котором показания ГК увеличиваются, а НГК уменьшаются (Cташкова, Пахомов Стукова, 2005).

Дополнительным методом служит ГГКп для уточнения литологического разреза по скважинам (через плотность), так как песчаник является более плотной породой, чем глины и аргиллиты (Симонова, 2023).

При выделении коллекторов использовались качественные признаки и количественные критерии, например низкие показания на кривой гамма-каротажа (ГК) и предельные значения фильтрационно-емкостных параметров.

Также для определения характера насыщения коллекторов использовались кривые БК и ИК. Нефтенасыщенные пласты характеризуются достаточно высокими значениями удельных сопротивлений.

С целью создания корреляционных схем и анализа границ фаций, а также их распределения по площади для каждого цикла были рассчитаны коэффициенты песчанистости и глинистости:

К песч. (угл., глин.) = Н песч. (угл., глин.) / Н общ , где К песч. (угл., глин.) – мощности песчаных, углистых и глинистых пластов соответственно; Н общ – общая мощность цикла (Губина, 2008).

Для алювиально-русловых фаций характерны максимальные значения коэффициентов песчанистости и минимальные коэффициенты глинистости, для аллювиальнопойменных и дельтовых фаций – наоборот.

Значения коэффициентов, полученные для каждого цикла, могут служить одним из ключевых критериев для обоснования типа фации и могут быть применены при обработке данных ГИС (Губина, 2008).

Следующим этапом будет создание карт распределения коэффициента песчанистости и карт эффективных толщин для каждого выделенного цикла. На карту эффективных толщин наносятся границы фациальных зон. Карты для каждого выделенного цикла сопоставляются друг с другом для прослеживания накоплений аллювиальных отложений, которые служат коллекторами для углеводородов.

Обсуждение результата

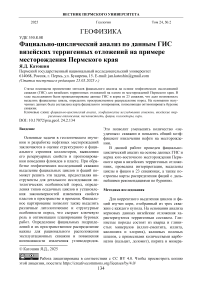

Для месторождения N анализ показал, что визейская терригенная толща общей мощностью 50–60 м включает разнофациальные отложения радаевского, бобриков-ского, тульского горизонтов и представлена переслаиванием песчаников, алевролитов и аргиллитов, что свидетельствует об изменчивости обстановок седиментации (рис. 1).

В составе выделяются группы из шести циклов и 13 мезоциклов, каждый из которых представляет собой комплекс генетически взаимосвязанных фаций различных типов, расположенных в определенной последовательности и отражающих изменения условий осадконакопления.

В названии циклов применены не отдельные фации, а в основном объединения развитых фаций, таких как аллювиально-русловые (АР), аллювиально-пойменные (АП) и озерно-болотные (ОБ) (Губина, 2008).

Радаевский цикл (I) начинается отложениями мелкозернистых песчаников и дальше меняется на прослои полуокатанных алевролитов с цементом уплотнения и глинистым, углисто-глинистым материалом, что указывает на регрессивный характер условий осадконакопления и появление континентальных фаций. В состав радаевского цикла входят три микроцикла. Преимущественно в разрезе выделяется только один микроцикл толщиной 6–10 м, остальные микроциклы либо размыты, либо имеют незначительную толщину.

Рис. 1. Каротажная диаграмма эталонной скважины с керном

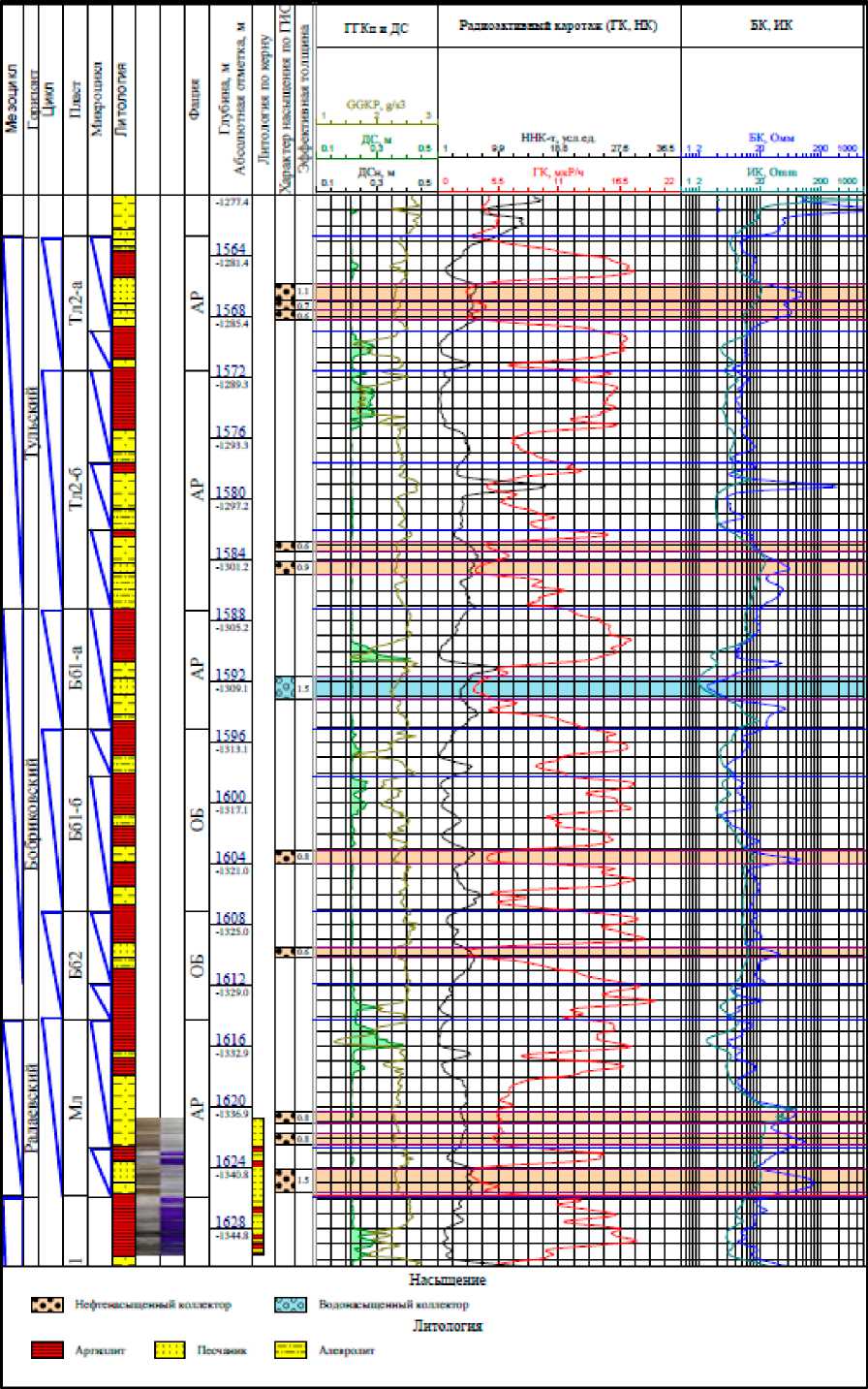

По площади в радаевском цикле преобладают ОБ фации (купол 1, 2, 3). В куполе 1 на юго-западе встречаются ОБ фации, которые занимают небольшую долю площади месторождения (район скважины 56).

АР фация прослеживает в центральной части купола 2. Через купол 3 прослеживаются АР фации. Большая зона замещения приходится на купол 2 (рис. 2).

Рис. 2. Карта распределения фации по радаевским отложениях

Бобриковские циклы (П+Ш+IV) сложены пятью микроциклами, которые прослеживаются по всему разрезу скважин. Сами циклы по толщине достаточно выдержаны и имеют толщину от 2 до 7 м, от 8 до 15 м и от 2 до 5 м соответственно. В размере циклы представлены часто маломощными песчаниками с прослаиванием мелко-крупнозернистых алевролитов.

По площади месторождения преимущественно преобладают ОБ фации. В малых долях на куполах 1 и 2 прослеживаются АП фации, причем в куполе 1 половина площади приходится на фацию АП. АР фаций меньше по сравнению с предыдущим радаевским циклом, и они распространяются в районах скважин 51, 155 и 95. Зона замещения около третьего купола.

Тульские циклы (V+VI) представлены мелкозернистыми песчаниками и разнозернистыми алевролитами, состоят из пяти микроциклов и разделены на два цикла – Тл2-а и Тл2-б. По мощности цикл Тл2-б больше цикла Тл2-а в два раза. Песчаные пласты приуро- чены к нижней части цикла Тл2-б и верхней части Тл2, на границе двух циклов отложения представлены аргиллитами.

По площади пласта Тл2-б распространены ОБ фации. АР фации встречаются намного чаще по сравнению с предыдущим пластом и занимают практически половину доли территории куполов 1 и 2. Также АР прослеживаются на третьем куполе в районах 82, 271 скважины. АП фации присутствуют в районе 155 и 142 скважин. Зона замещения малая в размерах, и одна находится около купола 3.

По площади пласта Тл2-а наблюдается схожая ситуация, как в пласте Тл2-б. АР фации занимают больше территории на каждом куполе по сравнению с другими пластами, также прослеживается малая зона замещения на каждом куполе. АП фации присутствуют в районе скважины 56.

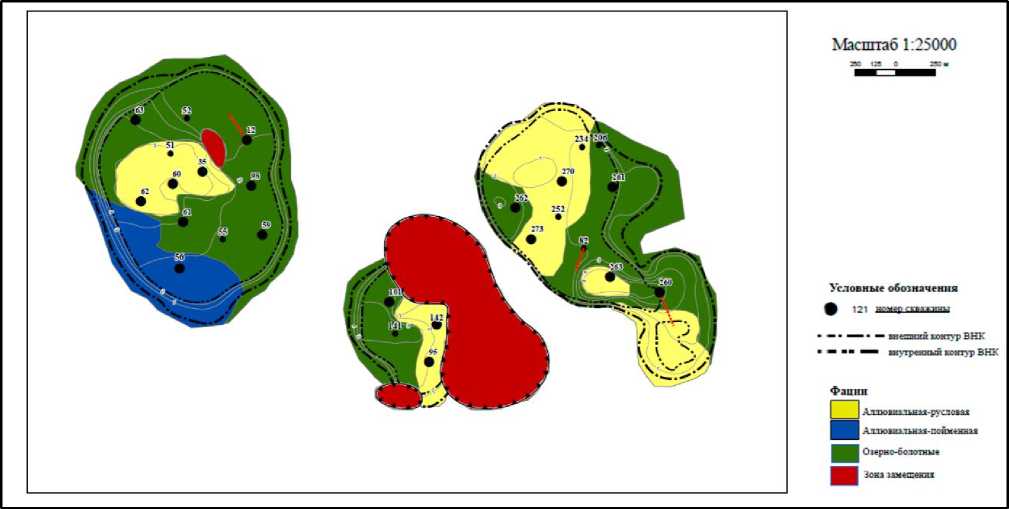

После анализа карты распределения фаций строится общая карта распределения зоны (рис. 3) для бурения скважинным методом.

Рис. 3. Карта распределения зон визейских терригенных отложений

Заключение

По результатам работы было выделено 4 зоны для планирования бурения скважин по фациям.

Первая зона характеризуется преимущественным выделением в пластах АР фаций, что является наилучшем показателем для бурения скважин.

Во второй зоне были выделены как АР, так и ОБ фации, которые равномерно чередуются в разрезе. Таким образом, она является средней зоной для бурения скважин.

Третья зона характеризуется отсутствием АР фаций в разрезе скважин, наличием преимущественно ОБ фаций и редко АП фаций. Такая зона является менее перспективной для бурения скважин.

Четвертая зона не рекомендуется для бурения, так как в ней прослеживаются зоны замещения, а разрез преимущественно состоит из чередования ОБ и АП фаций.

Исходя из анализа карты распределения зон, делаем вывод о том, что:

-

1) каждый из куполов имеет отличия друг от друга по зонам, поэтому планирование сетки скважин нужно проводить отдельно по каждому куполу;

-

2) первый купол из трех является более перспективным для бурения скважин;

-

3) разбуривание куполов скважин рекомендуется начинать с центра залежи, а затем продолжать бурение к ее периферии.