Фактор технологического маятника в развитии экономических систем (неформальные институты плановой и рыночной экономики)

Автор: Сахаровский С.Н., Сахаровская Е.Ц., Целовальникова Л.Ю.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 4 (39), 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается проблема соотношения институтов плановой и рыночной экономик с позиции влияния фактора инноваций и НТП на ход экономического развития различных экономических систем. Показано, что природа НТП зависит не только от рыночных факторов, но и является следствием более широкого набора условий, а эволюция представлена как параллельное развитие различных типов экономических систем.

Институты, экономические системы, инновации, нтп

Короткий адрес: https://sciup.org/142148123

IDR: 142148123 | УДК: 330.342.012.23/.24

Текст научной статьи Фактор технологического маятника в развитии экономических систем (неформальные институты плановой и рыночной экономики)

Переживаемый в настоящее время мировой хозяйственной системой глобальный экономический кризис способствует росту интереса к институциональным исследованиям во всем мире. Становится очевидным, что рецепты неоклассической школы оказались недейственными не только на постсоветском пространстве, но и в развитых рыночных экономиках. Многие ученые признают, что экономическая наука переживает кризис, требуется смена парадигмы, и институциональные направления в этом смысле считаются наиболее перспективными.

В большинстве исследований экономическое развитие отождествляется с экономическим ростом, ориентирующимся преимущественно на материальный прогресс. Рост, ориентирующийся на развитие личности человека и улучшение среды его обитания, выпадает из поля зрения экономического мейнстрима. Такие приоритеты привели к экологическому, энергетическому, структурному мировому кризису, целые регионы находятся в условиях продовольственного и демографического кризиса. Новая главная тенденция преодоления этого кризиса оказалась связанной с необходимостью вмешательства в стихийные рыночные отношения регулирующей силы государства, дополняющей действие «невидимой руки» и преодолевающей объективные недостатки рыночного механизма.

В связи с этим дискуссия «план или рынок: где проходит граница рыночных и плановых отношений» приобретает новые аспекты. Идея, сформулированная еще А. Смитом, о том, что индивиды, преследуя свой корыстный эгоистичный интерес, работают на благо всего общества, оказалась весьма ограниченна в своем действии. Во многих ситуациях более эффективной оказывалась стратегия кооперации (доказанная нобелевским лауреатом Дж. Нэшем (теория игр), которая и лежит в основе плановых образований в море рынка.

Эта дискуссия то затихала, то разгоралась с новой силой в разные периоды. Еще древние философы спорили о преимуществах и недостатках различных форм собственности (Платон, например, считал, что частная собственность – это зло, и ее необходимо уничтожить. Сократ счи- тал, что воспитанием детей должно заниматься государство). Идеи социалистов-утопистов и К. Маркса подняли эту дискуссию на небывалый философский уровень. В ХХ в. открытие трансакционных издержек Р. Коузом позволило взглянуть на эту проблему под совершенно иным углом и вскрыть целый пласт отношений, до этого ускользавший от ученых экономистов. Были поставлены вопросы: в каких сферах и до каких пор необходимо государственное вмешательство? Если фирма - это островок плана, и ее размер зависит во многом от соотношения трансакционных и административных издержек, то почему экономика не может функционировать в режиме «наноэкономики»? Или другая крайность: может ли фирма дорасти до размеров государства? На более широком философском уровне эта дискуссия затрагивается в работах Э. Тоффлера, Й. Шумпетера, И. Валлерстайна и др.

В данной статье рассматривается проблема соотношения «план-рынок» с позиции влияния фактора инноваций и НТП на ход экономического развития различных экономических систем. Во многих исследованиях НТП рассматривается как следствие предпринимательской свободы, рыночной конкуренции и рациональной мотивации, а само развитие представлено как последовательная смена типов экономических отношений. Здесь НТП представлен как следствие более широкого набора факторов, включающий, помимо перечисленных, «иррациональную» мотивацию (престиж, признание, стремление к самореализации), объективные условия распространения инноваций, а эволюция представлена как параллельное развитие различных типов экономических систем.

Прежде всего рассмотрим наиболее показательные примеры из истории. Общепризнано, что плановая экономика образца СССР развивалась с преобладанием экстенсивного типа роста. Рыночная экономика образца США и многих западноевропейских стран оказалась более восприимчивой к интенсивному типу роста, направленного на материальный прогресс. Редкое исключение составляют страны, развивающиеся с преобладанием интенсивного экономического роста, направленного на развитие человеческой личности и улучшение среды его обитания (например, некоторые из скандинавских стран). Так называемые смешанные модели экономики давно получили научное обоснование, и в последние десятилетия практически не осталось стран с плановой экономикой, поскольку там произошло внедрение рыночных механизмов, а в странах с рыночной экономикой наблюдается тенденция увеличения влияния государственного сектора. Таким образом, в экономиках наблюдается смешение рыночных и плановых принципов хозяйствования.

Периодом расцвета плановой экономики стала эпоха индустриализации, когда требовалась значительная концентрация и централизация ресурсов для преодоления высоких инвестиционных барьеров. Но в эпоху НТР плановое хозяйство оказалось неспособным конструктивно адаптировать те изменения, которые вносили современные мировые тенденции. В экономике накапливались диспропорции, разрушались механизмы регулирования и стимулирования. Чрезмерное смещение экономики к плану на практике выразилось в глубоком кризисе всей хозяйственной системы. Стало необходимым внедрение элементов рынка, которые бы постепенно адаптировали существующие плановые механизмы регулирования и стимулирования к условиям НТР и постиндустриального общества. Однако и рынок не является панацеей, что подтверждается динамикой развития рыночных экономик в конце ХХ - начале XXI в. В этот период развитие стран с рыночной экономикой протекало в условиях нарастания глобальных противоречий и углубления кризиса индустриализма. Стало очевидным, что высокий уровень потребления на индустриальной базе достигается чрезмерно высокой ценой: растратой невосполнимых ресурсов земли; нерациональным использованием человеческого потенциала; нарушением равновесия между деятельностью человека и окружающей его природной средой.

Необходимо заметить, что в период удовлетворения первичных потребностей (накормить, одеть, обеспечить жильем и работой) более эффективными были предприятия-гиганты, которые производили «штампованную» одинаковую продукцию с минимальной себестоимостью за счет эффекта масштаба. В тот период совершенной конкуренции, когда единственным методом конкурентной борьбы является цена, предприятия-гиганты становятся более конкурентоспособными. Для создания таких предприятий требуется в сжатые сроки сосредоточить значительные ресурсы, что стало возможным в централизованных экономиках.

Однако по мере удовлетворения первичных материальных потребностей нарастал спрос на товары, обладающие уникальными свойствами, «заточенными» под индивидуальные потребности конкретного потребителя. Возникает монополистическая конкуренция. Плановая экономика была крайне негибкой и оказалась неспособной адаптировать эти изменения. В экономике СССР нарастали диспропорции, проявились признаки системного кризиса. Был взят курс на рыночное реформирование, однако перестройка экономики потребовала кардинальных изменений в политической и социальной системах. Реформы вышли из-под контроля. Структура интересов элиты того времени сложилась таким образом, что Россия пошла по пути радикальных реформ. Современный ретроспективный анализ выявил множество грубых ошибок стратегии и тактики реформирования [9].

Многие западные экономисты в связи с этим трактуют исторический путь России в XX в. в рамках мировой цивилизации как уникальный неудавшийся эксперимент, приведший общество в итоге семидесятилетнего зигзага в тупик. Они исходят из предпосылки, что рынок - единственно возможный естественный (эволюционно возникающий и развивающийся) тип хозяйственной системы.

Уверенность представителей неоклассического направления в «естественности» рынка базируется во многом на гипотезе о том, что рыночная система хозяйствования более восприимчива к инновациям и научно-техническому прогрессу, а также сама обладает большей способностью к генерализации различных нововведений, чем централизованные системы хозяйствования. Более того, многие ученые считают, что плановая экономика и НТП - понятия несовместимые. Исследуя экономические отношения, они само собой разумеющимся считают, что объективные условия для научно-технического прогресса могут вызревать только в рыночной экономике. Например, С.Ю. Глазьев, Д.С. Львов, Г.Г Фетисов пишут: «...при отсутствии рыночного механизма самоорганизации и стимулировании технического прогресса аппарат государственного управления может быть как двигателем, так и тормозом технико-экономического развития (ТЭР). Однако, даже играя прогрессивную роль, институты централизованного управления в таких условиях в состоянии лишь имитировать с определенным лагом технологические сдвиги, произошедшие ранее в более развитых странах» [1, с. 87]. Фактически утверждается, что плановые экономики не способны генерировать импульсы (толчки) для технологических сдвигов, т.е. при плане нет условий для «инкубирования» нововведений и перерастания их в новые технологические уклады. Они (плановые экономики) способны лишь имитировать технологические сдвиги вслед за рыночными экономиками. Далее, по поводу построения в России планового хозяйства авторы пишут: «Вместе с ликвидацией класса предпринимателей экономика страны лишилась главного субъекта реализации научно-технических достижений, заинтересованного в их интенсивном поступлении... построенная экономическая система в отсутствии внутренних стимулов к самосовершенствованию и самоорганизации настроена была только на прием импульсов извне» [1, с. 89].

В формационной теории К. Маркса фактор технического прогресса также рассматривается как рыночный. У Маркса плановая экономика появляется как более высокая ступень развития экономических отношений между капитализмом и коммунизмом. Плановая экономика в теории Маркса является следствием развития рынка. Здесь также неявно под базовым условием подразумевается, что только при рынке существуют объективные условия для вызревания и последующего распространения новых технологических укладов, последовательная смена которых и ведет от натурального хозяйства и неразвитого рынка к развитому, а в конечном итоге - к плану.

Таким образом, в рамках данной дискуссии вопрос об эффективности того или иного типа хозяйственной системы во многих исследованиях сводится к вопросу о том, насколько эта система совместима с техническим прогрессом. Если в регионе сформировался тип хозяйственной системы гибко совместимый с техническим прогрессом, то этот регион попадает в технологические лидеры; если же в регионе формируется тип системы, плохо совместимый с техническим прогрессом, то такой регион отбрасывается на периферию мирового хозяйства и обречен в лучшем случае лишь имитировать развитые экономики с определенным временным лагом. Возникает закономерный вопрос: почему на разных исторических этапах несовместимые с техническим прогрессом типы хозяйственных систем (в сегодняшнем, сиюминутном понимании - плановые экономики) исчезали и возникали вновь, хотя по логике на определенном этапе развития они должны были исчезнуть окончательно. Причем они не просто возникали как анахронизмы, а были объективно наиболее эффективными и занимали положение мировых лидеров. Истории известны факты, когда более восприимчивым к научно-техническому прогрессу оказывался плановый тип хозяйствования, и регионы с данной экономической системой становились технологическими лидерами. Это «...империя инков, древние афро-азиатские государства типа Египта и Китая, Парагвая времен иезуитского правления, Германии в период фашизма, Советского Союза и целой группы социалистических стран» [4].

Пока существуют подобные вопросы, нельзя полностью быть уверенным в «абсолюте» рынка. Многие ученые считают экономики с элементами планового хозяйствования не менее «естественными». Американский институционалист К. А. Виттфогель считал, что природные условия и внешние воздействия определяют форму государства, а она, в свою очередь, - тип социальной стратификации.

К. Поланьи в своих работах [7] выделяет три равноправных типа отношений обмена: взаимный обмен на натуральной основе; развитая система перераспределения; товарообмен, лежащий в основе рыночной экономики. Он замечает, что добровольный обмен, который, по устоявшемуся всеобщему мнению и «вырос естественным образом в современные рыночные отношения» в Европе, на самом деле с трудом продвигался центральной властью.

Современные отечественные экономисты в своих работах достаточно убедительно доказы-вают, что институциональная структура (даже такой фактор, как природно-климатические условия) в разных регионах совершенно естественно формирует разные типы хозяйственных систем [5].

Таким образом, многие экономисты прослеживают не одну, а несколько эволюций, и как их результат - возникновение разных экономических систем.

Современные институционалисты вводят понятие «институциональная матрица» - поле, которое содержит в себе память всего предшествующего опыта, или «эффект колеи», т.е. зависимости от предшествующего развития [6].

Именно поэтому современные авторы отмечают: «Экономическая система отражает особую структуру общества, возникающую из практики хозяйствования данного народа в конкретных условиях. В ней представлены хозяйственные навыки, традиции, духовное состояние народа, господствующие у него ценности и своеобразие понимание им мира. Уже одно это не допускает наличия одинаковых систем; они всегда конкретны, идентичны культуре, которую они отражают... Как срез культурного слоя конкретной цивилизации экономическая система ориентирована прежде всего на воспроизводство данного типа цивилизации» [2].

Не случайно в современных условиях существующие рыночные системы разных стран между собой имеют весьма существенные различия. Во всех странах имеются свои подходы, отличительные особенности рыночных условий хозяйствования. Это зависит от географического положения, наличия природных ресурсов, исторических условий развития, традиций населения и его обычаев, уровня развития производительных сил, социальной направленности общества, институциональных различий каждой нации.

Таким образом, нельзя однозначно утверждать, что развитое рыночное хозяйство - единственно возможный естественный результат эволюции человечества, а рыночные методы хозяйствования априори более эффективны плановых во все времена во всех регионах. Как уже говорилось выше, по мнению многих ученых, в разных регионах в разное время совершенно естественно формируются различные типы хозяйственных систем.

Если попытаться взглянуть на картину в целом, то процесс развития экономических отношений необходимо рассматривать не только в долгосрочной перспективе (ТЭР - новый технологический уклад - новые экономические отношения), но и в сверхдолгосрочной (генераторы ТЭР -ТЭР - сменяющие друг друга технологические уклады - развитие экономических отношений).

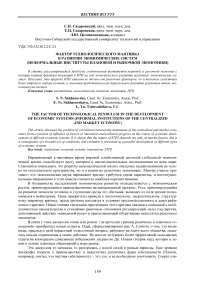

Воздействие технологического фактора на тот или иной тип хозяйственной системы можно продемонстрировать при помощи модели «технологического маятника». На ранних этапах развития человечества технический прогресс осуществлялся сравнительно медленными темпами. Сложившиеся в различных регионах разные типы хозяйственных систем были эффективными для этих регионов достаточно долгое время до тех пор, пока технология не изменялась настолько, что одни экономические механизмы теряли свою эффективность, а другие, наоборот, - наращивали. «Технологический маятник» в те времена совершал колебания с длительным интервалом времени, и его воздействие слабо просматривалось. При повышении темпов технического прогресса технологии стали меняться чаще, и колебания маятника участились.

Так, в начале XX в. маятник качнулся в сторону плана. При том уровне развития человеческого общества во многих странах более эффективными оказались плановые методы хозяйствова-ния (именно тогда происходит бурное развитие экономик СССР и других стран с плановой эконо- микой, кризис рыночных экономик, Великая депрессия в США и популяризация кейнсианства, основной тезис которого – необходимость государственного вмешательства в рыночную экономику). В конце ХХ в. «маятник» качнулся в другую сторону. В эпоху НТР, когда человек ступил в иной этап развития, плановые механизмы регулирования, стимулирования и распределения оказались неэффективными. Таким образом, на разных этапах развития один тип хозяйственной системы оказывается более эффективным, другой же – переживает кризис. Однако это не означает, что нужно, «законсервировав» существующий тип экономической системы, пассивно дожидаться, когда «маятник» качнется в нужную сторону. Тот или иной тип хозяйственной системы, пройдя через кризис, должен усовершенствоваться и быть готовым адекватно воспринять новую историческую реальность, следующую амплитуду «маятника» уже на новом уровне. Усовершенствование должно происходить в первую очередь путем объединения наиболее эффективных методов как плановой, так и рыночной экономики.

Продолжая анализ, необходимо отметить, что, несмотря на значительные расхождения во взглядах неоклассиков и институционалистов, нельзя не признать, что основная тенденция развития мирового хозяйства – движение к смешанной модели экономики. Очевидно, что ни чисто плановая, ни чисто рыночная организация хозяйства не является жизнеспособной в долгосрочной перспективе.

На шкале «план–рынок» (рис.) можно выделить своего рода «жизнеспособную зону», за пределами которой в экономике государства наблюдается чрезмерный перекос в сторону того или иного типа, и экономика такой страны рано или поздно сталкивается с мощными структурными кризисами, требующими изменений в организации экономики. Также можно выделить зону «оптимальной совместимости с факторами НПТ», которая показывает в разные технологические периоды наиболее эффективное для развития экономики сочетание плановых и рыночных методов хозяйствования.

Технологический маятник

0%

100%*

СССР

Условное расположение стран на шкале государственного регулирования экономики:

– зона оптимальной совместимости экономической системы с факторами НТП в середине–конце ХХ в.;

– зона оптимальной совместимости экономической системы с факторами НТП в начале–середине ХХ в.;

– жизнеспособная зона.

Рисунок

Экономическая история показывает, что в России в силу особого набора эволюционноинституциональных факторов шла борьба между рынком и планом, с доминированием плана. Либеральные реформы с неизменными последующими откатами (контрреформами) преследовали Россию на протяжении XIX-ХХ вв. с периодичностью 30-60 лет (В.Т. Рязанов выделяет 5 волн реформ в России на этом историческом отрезке [8]).

В начале и середине XIX в. технологический маятник отклонился в сторону рынка, т.е. при том технологическом укладе рыночные методы хозяйствования были эффективнее плановых. Россия, с ее приверженностью к централизованным методам, в тот период ощущала свое отставание, и правительство пыталось провести экономические реформы, которые позволили бы внедрить более эффективные для того технологического уклада рыночные методы. Однако новшества вступали в противоречие со сложившимися неформальными институтами, поэтому происходило отторжение реформ. В это время в России формируется смешанная модель экономики.

* Степень государственного регулирования экономики.

В конце XIX – начале XX в. технологический уклад сменяется. В эпоху индустриализации приоритеты в развитии экономических отношений склоняются в сторону плана. При новом технологическом укладе плановые методы оказываются более эффективными. В России, где есть все исторические предпосылки для возникновения развитой плановой экономики, происходит бурный экономический рост. Таким образом, возникновение развитой плановой экономики в России – лишь логическое завершение предшествующего развития. Поэтому события, произошедшие в России в начале столетия, не только не выпадают из общего хода мирового развития, но самым тесным образом с ним связаны.

Не противоречит гипотезе «технологического маятника» и современный кризис традиционной рыночной системы на уровне мирового хозяйства. На Западе смешанная экономика стала теснить чистый капитализм уже в 1940-х гг. Государство выполняет в экономике активную функцию, имеется система прогнозирования, планирования и координации деятельности государственного и частного секторов. Возможно, сегодня мы наблюдаем, как технологический маятник начинает отклоняться в сторону усиления централизованного регулирования. Причем если в период индустриализации сильнейшее воздействие оказывали инновации в технологиях производства материальных благ, то теперь сильнее всего на динамику мирового развития воздействуют инновации в технологиях оказания услуг. Инновации в сфере услуг и сервиса не требуют мобилизации значительных ресурсов, но требует активного государственного вмешательства при формировании структуры и культуры потребления. Экономистами еще не в полной мере осознано и уделяется недостаточное внимание этому вопросу. Здесь нельзя полагаться целиком на рыночные механизмы (по принципу: что выгодно крупным корпорациям, то выгодно государству, а значит, и всему обществу). Сегодня государство должно активно оказывать воздействие на формирование культуры и структуры потребления. В данном вопросе перекликаются поля исследований экономистов, социологов, политологов, философов и психологов. Наблюдается явление экономического империализма или тенденция конвергенции наук. До сих пор экономисты говорили о способах стимулирования производства или о способах стимулирования потребления для производства. Некоторые ученые отмечают, что рынок превращается в механизм по созданию потребностей, а не по их удовлетворению [3, с.121]. В данной статье акцент делается на стимулировании потребления для человека.

Мы не являемся сторонниками того, чтобы чиновники указывали нам, что и как потреблять. Но убеждены, что должна быть эффективная государственная политика в сфере формирования культуры энергосберегающего, экологически безопасного потребительского поведения; поведения, направленного на развитие личности человека и среды его обитания, побуждающего к более осознанному потреблению, осуждающего хищническое потребление под воздействием эффектов, впервые описанных еще Т. Вебленом. Сегодня осознается, что потребление наркотиков, алкоголя, табака, оружия должно строго контролироваться со стороны государства. Причем наиболее эффективными методами такого регулирования признано воздействие, путем формирования определенных стереотипов у потребителей. Демонстративное потребление не имеет непосредственной причинно-следственной связи с отрицательными эффектами, но обладает не меньшим разрушительным потенциалом для общества. Уже осознана опасность принципа «Laissez faire, laissez passer» при производстве товаров и услуг, но в борьбе за потребительские умы этот принцип все еще применяется (вернее сказать, сфера потребления в данном аспекте не рассматривается современными экономистами). Все еще действует принцип, сформулированный еще Г. Фордом: что выгодно компании Форд, выгодно Америке. Государство отдало вопросы формирования культуры потребления «невидимой» руке рынка, и такое положение дел господствует до сих пор. В то же время доля материальных благ в структуре потребления населения развитых стран постоянно сокращается и сегодня уже значительно уступает доле услуг. Россия, обладая соответствующей институциональной матрицей, имеет преимущества в данном направлении перед другими странами в силу исторических особенностей своего развития. В российской культуре социально ориентированное поведение, имеющее в своей основе коллективистские ценности, будет способствовать эффективному научению оптимальной (с точки зрения устойчивого развития) культуре потребительского поведения.

Таким образом, плановая модель экономики не случайно получила применение в России в начале ХХ столетия. Она представляла собой, с одной стороны, объективный, логичный результат всего предшествующего развития, а с другой – вариант отображения реальных экономических тенденций мирового развития в начале XX в. В этом смысле избранная Россией модель уже не может трактоваться полностью как исторический зигзаг. Поэтому переход к рыночной экономике нельзя рассматривать как регрессивное движение к более низкой ступени.

Одной из важнейших составляющих преобразовательной деятельности общего реформационного процесса выступает совершенствование институциональной структуры экономики, ее продуманное переустройство, трансформация, а в определенных случаях и устранение отработавших свой срок элементов.

России нельзя полностью отказываться от плановых методов хозяйствования и ориентироваться только на рынок. Необходимо определить то оптимальное соотношение, специфичное и единственно возможное для России – между рынком и планом.

Переход к рынку необходимо рассматривать как вектор переходного развития к постиндустриальному обществу. Западные страны переходят к смешанной модели экономики со стороны рынка, в России это движение осуществляется со стороны плана.

Таким образом, проникновение рыночных отношений в хозяйственную систему России неизбежно (в силу все большей открытости и интеграции в мировое хозяйство), необходимо (в силу движения к смешанной экономике постиндустриального типа) и отвечает современным мировым тенденциям. Но отказываться полностью от плановых механизмов не стоит. С учетом институциональных особенностей России необходимо применять доказавшие свою эффективность плановые инструменты, в первую очередь в сферах формирования культуры потребительского поведения.